植物传染性病害的发生和防治

- 格式:ppt

- 大小:10.22 MB

- 文档页数:53

一、解释名词1. 侵染性病害: 由致病生物引起的植物病害叫做侵染性病害,该类病害具有传染性,又称为传染性病害。

2. 症状: -植物感病后,外部形态上所表现出的不正常的变化。

3. 子实体: 真菌产生孢子的结构。

4. 非专性寄生: 病原物既能营寄生生活,又能营腐生生活。

5. 单循环病害: 只有初侵染没有再侵染的植物病害。

6. 致死温度: 又称为钝化温度,把病毒汁液放在不同温度下处理10分钟,在10分钟内使病毒失去侵染力的最低温度。

7. 半寄生种子植物: 寄生性种子植物有叶绿素,能够进行正常的光合作用,但缺少根,靠吸盘与植物的导管相连,从寄主上吸收水分和无机盐。

8. 系统侵染: 病原物侵入寄主后,其扩展范围较大,可沿着维管束蔓延到整个植株,形成系统症状。

9. 病程: 病原物侵入寄主引起发病的过程。

10. 病害流行: 在一定的时间和空间内病害在植物群体中大量而严重的发生,对农业生产造成巨大的损失。

11.初侵染:病原物经过越冬或越夏,通过一定的传播途径传到新生长的植株体上,所引起的第一次侵染称为初侵染12.再侵染:受到初次侵染的植株在同一生长季节内又产生大量的病原繁殖体,经再次传播、侵染、发病,称为再侵染。

13. 孤雌生殖:雌虫所产生的卵不经过受精而发育成新个体的现象。

14.植物检疫:指一个国家或地方政府颁布法令,设立专门机构,禁止或限制危险性病虫害、杂草人为地传入或传出,或者传入后为限制其继续扩展所采取的一系列措施。

15.生物防治:利用生物及其代谢物质来控制病虫害的方法称为生物防治。

16.性二型:昆虫雌雄两性在形态上明显差异的现象称为性二型或雌雄异性。

17. 趋化性:昆虫通过嗅觉器官对于化学物质的刺激而产生的反应行为称为趋化性。

18世代重叠:一年发生多代的昆虫,由于成虫发生期长和产卵期先后不一,同一时期内,在一个地区可同时出现同一种昆虫的不同虫态,造成上下世代间重叠的现象,称为世代重叠。

二、填空题1.引起植物侵染性病害的病原物有____ 、____ 、____ 、和____。

动植物疾病防控措施动植物疾病是农业生产中常见的问题,不仅影响着作物的产量和质量,还会对人类的健康和生活带来影响。

因此,有效的动植物疾病防控措施显得尤为重要。

下面将从动植物疾病的传播途径、预防措施和应对方法等方面进行介绍。

首先,我们需要了解动植物疾病的传播途径。

动植物疾病主要通过空气传播、水传播、土传播、昆虫传播等途径进行传播。

其中,空气传播是最为常见的途径,气温湿度适宜时,病原体会通过空气传播到达植物叶片或动物体表,引发疾病。

水传播是指病原体通过水体传播到达植物或动物的过程,如一些水生植物疫病就是通过水传播的。

土传播主要是一些根系病害通过土壤中的介质传播,而昆虫传播则是一些昆虫寄生携带病原体进行传播。

针对不同的传播途径,我们需要采取相应的预防措施。

首先是加强疾病监测和预警工作,定期对动植物进行检查,一旦发现异常情况及时采取措施。

其次是加强生产管理,合理施肥、浇水,保持植物生长环境卫生,及时清理病残病虫,减少病害传播风险。

还可以通过合理种植植物,提高抗病性品种的比例,减少病害发生的可能性。

对于动物疾病,定期进行疫苗接种,加强饲养管理等也是非常重要的预防措施。

除了预防措施,我们还需要制定相应的应对方法。

一旦发现动植物发生了疾病,需要及时采取对策。

对于植物疾病,可以采用生物农药或化学农药进行治理,也可以通过调整生长环境,提高植物的抗逆性来减轻病害。

对于动物疾病,可以及时进行隔离治疗,采取有效的药物控制等方法来治疗疾病,同时加强环境卫生,提高养殖密度等也是有效的应对方法。

总的来说,动植物疾病的防控是一个系统工程,需要多方面的配合和努力。

只有加强监测预警、科学施肥浇水、强化疫病防控等方面的工作,才能更好地预防和控制动植物疾病的发生,保障农业生产和环境安全。

希望广大农业生产者和养殖户能够重视动植物疾病的防控工作,共同努力,创造一个绿色、健康的生产环境。

植物病害的特征及防治措施根据植物病害检测仪多年对植物病害种类的观察分析及统计,园艺植物病害可以被分为两大类,非传染性病害和传染性病害。

这两种植物病害都是什么特征呢?我们应该如何进行进行防治,下面详细进行介绍:非传染性病害和传染性植物病害的特征:(1)非传染性病害的识别。

此类病害在田间发生一般为较大面积的均匀发生,没有由点到面逐步扩展的过程。

通常有病植株均表现为全株发病。

此类病害不是由病原生物引起的,因此发病植物表现出的症状只有病状没有病征。

这类病害的发生往往与土质、气象条件的特殊变化、栽培管理(施肥、排灌和喷洒化学农药是否适当)以及与某些工厂相邻而接触废水、废气、烟尘等有密切关系。

因此诊断这类病害除观察田间发病情况和病害症状外,还必须对发病植物所在的环境条件等有关问题进行调查和分析,才能最后确定致病原因。

非传染性病害与环境条件的关系更密切、发生面积更大、无明显的发病中心和中心病株,在适当的条件下可以恢复(环境条件改变)。

(2)传染性病害的识别。

传染性病害分为真菌类、细菌类和病毒类。

真菌类病害的识别。

由病原真菌引起的病害统称真菌病害。

诊断这类病害主要根据症状观察和病原检查来进行。

真菌病害的症状以坏死和腐烂居多,而且大多数真菌病害均具有明显的病征,环境条件适合时可在病部看到明显的霉状物、粉状物、锈状物、颗粒状物等特定结构。

诊断真菌病害时,除仔细观察症状外还应对病原进行鉴定。

做病原检查时根据不同的病征采取不同的鉴定方法。

当病征为霉状物或粉状物时,可用解剖针或解剖刀直接从病组织上挑取子实体制片;当病征为颗粒状物或点状物时,采用徒手切片法制作临时切片;当病原物十分稀疏时,可采用粘贴制片;然后在显微镜下观察其形态特征,根据子实体的形态、孢子的形态、大小、颜色及着生情况等与文献数据进行对比,对于常见病、多发病一般即可确定。

细菌类病害的识别。

由病原细菌引起的病害称为细菌性病害。

细菌病害的诊断主要根据病害的症状和病原细菌的种类来进行。

植物病虫害防治基础复习资料植物病虫害防治基础复习资料名词解释:1.传染性病害:由真菌、病毒、细菌、线虫引起的植物病害叫传染性病害。

2.非传染性病害:由非生物因素引起的即不适宜的环境条件引起的植物病害叫非传染性病害。

3.植物病害:是指植物受到生物因素和非生物因素的影响,正常的生长和发育受到干扰和破坏,在植物的内部和外部,生理和组织上均表现出不正常的现象。

4.寄生性:病原物寄生在活细胞或组织中获得营养物质的能力。

5.抗病性:寄主植物抵抗病原物侵染及侵染后所造成损失的能力称为抗病性。

6.垂直抗性:垂直抗性的植物品种仅对病原物的某些小种具有较高水平的抗性,而对其它小种不具抗性。

7.生理年龄抗性:寄主植物不同生理年龄对病原物侵染的抵抗力有差异。

8.兼性寄生物:以腐生为主,兼能寄生的生物。

9.病程:病原物侵染植物的过程叫病程。

一般将病程分为侵入前期、侵入期、潜育期及发病期。

10.症状:植物感病后所表现出来的不正常状态,由病状和病症两部分组成。

病状是植物本身表现的异常状态,病症是病原物在植物发病部位形成的结构。

11. 全部种群治理: 是采用各种可能的技术和方法,将害虫的种群彻底灭绝,以达到一劳永逸的效果。

12. 植物检疫: 是由国家颁布法规,并建立专门的机构,对植物及其产品的运输、贸易进行管理和控制,防止危险性病虫、杂草传播蔓延的植保措施。

13. 世代重叠: 是指同一时期内,出现前代和后代混合发生,代界不明显的现象。

14. 生态系统: 是指自然界一定空间内生物因子与非生物因子相互作用形成的、具有一定结构的自然综合体,系统凭借其结构进行物质循环和能量交换。

名词解释21.侵染循环:侵染性病害从上一生长季节开始发病到下一生长季节再度发病的过程。

2.单循环病害和多循环病害:在植物的一个生长季节中只有一个侵染过程的为单循环病害。

在植物的一个生长季节,病原物对寄主有多个侵染过程,为多循环病害3.世代重叠:是指同一时期内,出现前代和后代混合发生,代界不明显的现象。

农作物常见病害发生原因及防治措施农作物病害是指由病原微生物、真菌、细菌、病毒和生物体等引起的,导致农作物植株生长发育异常延缓或死亡的疾病。

农作物病害的发生会导致农作物的减产和成品品质下降,严重威胁着农业生产的稳定发展。

针对不同的病害,采取不同的防治措施非常重要。

本文将针对常见的农作物病害,对病害发生原因和防治措施进行详细介绍。

1. 白粉病白粉病是一种由真菌引起的病害,病原菌感染后会在叶片表面形成白色粉状物质。

白粉病通常在气温较高、湿度较大的条件下发生。

防治措施:(1)选用抗性品种:如茄子“卫辉11号”、辣椒“胜丰”等。

(2)合理施肥:注意肥力平衡,避免一方面过量施氮肥,另一方面过量施钾肥。

(3)病害初期使用药剂防治:利用防治药剂,在病害初期对病株进行喷洒,可以有效控制白粉病的发生。

2. 煤污病煤污病是一种由真菌感染引起的病害,其症状为植株附着煤污斑点,形成黑褐色的斑点或小坑洼。

煤污病的发生多与灌溉水源的煤污有关,也与肥料施用及土壤酸碱度等有关。

(1)合理施肥:注意氮、钾、磷等肥料的均衡施用,避免肥量过量导致煤污病的发生。

(2)消毒土壤:在春秋两季结合农药调和灭菌剂制成消毒液进行地面喷洒,对土地中的煤污病菌体进行有效杀灭。

(3)种植抗煤污病耐糟性的品种:选用抗煤污病耐糟性的品种,能够有效降低产量损失,减少防治成本。

3. 卷叶病卷叶病是由真菌感染而引起的一种病害,其症状为叶片边缘向内翻卷,严重者会导致叶片干枯。

卷叶病多发生在气温偏高、湿度偏大的环境条件下。

(1)选用抗病品种:如水稻“立升289”、玉米“双一”等。

(2)定期除草:开展及时的除草工作,能够减少卷叶病菌在纵深空间上的传播。

4. 棉花青枯病棉花青枯病是由细菌引起的病害,其症状为植株表现为根颈枯萎、倒伏,具有很强的传染性,病原菌寄生在耐旱植物、病残体和野杂草等上。

(1)选用抗病品种:如南方中力棉花沃84等。

(2)灭菌:采取灭菌措施,将病残体、阳光直射下的土壤彻底清理。

植物病毒病防治措施植物病毒病是影响农作物生长的主要疾病之一,给农作物的产量和质量造成了严重损失。

要有效控制植物病毒病的发生和传播,需要采取一系列科学有效的防治措施。

下面将介绍一些常见的植物病毒病防治策略。

检测和诊断首先,及时进行病毒检测和病情诊断是有效防治植物病毒病的关键。

通过采样分析、病毒鉴定等手段,及时确认病毒种类和感染情况,为后续的防治工作提供准确的依据。

病毒宿主管理合理管理病毒的宿主植物是预防病毒传播的重要措施。

定期清除田间病毒植株,摧毁病毒携带者,减少病毒在田间的传播。

同时,选择病毒抗性强的植物品种进行种植,增加植物的免疫力,减少感染风险。

农业措施实行轮作、混作、间作等农业措施,减少病毒在田间的传播。

调整种植密度,保持通风透光,减少疾病传播的可能性。

合理施肥、灌溉,调节生长环境,增强植物的抗逆性和抗病力。

农药防治在病毒受害初期,可以适量使用生物农药或化学农药进行防治,对受感染的植物进行保护。

但要注意合理使用,避免对环境和人体造成危害。

生物防治采用天敌、益生菌等生物防治手段,调节害虫和病原菌的平衡,减少病毒传播的机会。

利用天敌捕食传播媒介,降低病毒感染率,保护作物生长。

生态防治加强田间生态系统建设,保护农田生态平衡,增加农田生态多样性,减少害虫病原的滋生和传播。

采取生态工程措施,促进土壤肥力和农田生态环境的改善,提高作物的自然免疫力。

通过科学合理地实施上述植物病毒病防治措施,可以有效预防和控制病毒病害的发生和传播,保障农作物的生长和产量,实现农业的可持续发展。

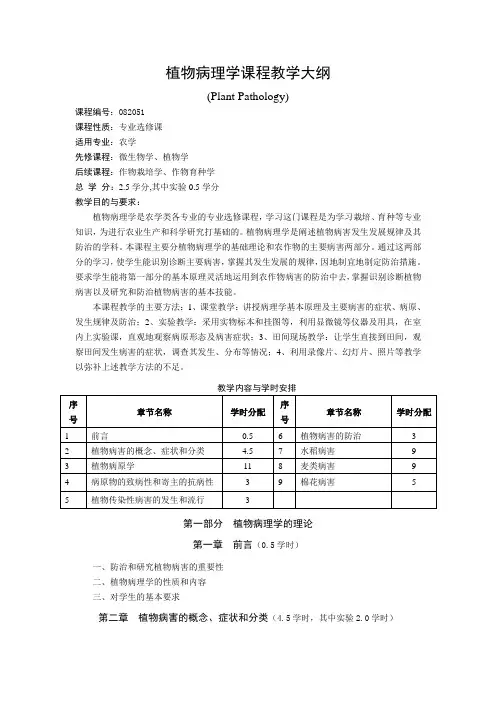

植物病理学课程教学大纲(Plant Pathology)课程编号:082051课程性质:专业选修课适用专业:农学先修课程:微生物学、植物学后续课程:作物栽培学、作物育种学总学分:2.5学分,其中实验0.5学分教学目的与要求:植物病理学是农学类各专业的专业选修课程,学习这门课程是为学习栽培、育种等专业知识,为进行农业生产和科学研究打基础的。

植物病理学是阐述植物病害发生发展规律及其防治的学科。

本课程主要分植物病理学的基础理论和农作物的主要病害两部分。

通过这两部分的学习,使学生能识别诊断主要病害,掌握其发生发展的规律,因地制宜地制定防治措施。

要求学生能将第一部分的基本原理灵活地运用到农作物病害的防治中去,掌握识别诊断植物病害以及研究和防治植物病害的基本技能。

本课程教学的主要方法:1、课堂教学:讲授病理学基本原理及主要病害的症状、病原、发生规律及防治;2、实验教学:采用实物标本和挂图等,利用显微镜等仪器及用具,在室内上实验课,直观地观察病原形态及病害症状;3、田间现场教学:让学生直接到田间,观察田间发生病害的症状,调查其发生、分布等情况;4、利用录像片、幻灯片、照片等教学以弥补上述教学方法的不足。

第一部分植物病理学的理论第一章前言(0.5学时)一、防治和研究植物病害的重要性二、植物病理学的性质和内容三、对学生的基本要求第二章植物病害的概念、症状和分类(4.5学时,其中实验2.0学时)第一节植物病害概念一、植物病害形成的原因二、植物病害概念三、植物病害的形成第二节植物病害的症状一、植物病害病状类型二、植物病害的病征类型第三节两类植物病害一、植物侵染性病害和非侵染性病害的概念二、植物非侵染性病害三、植物侵染性病害四、植物侵染性病害和非侵染性病害的关系本章重点:植物病害概念、植物病害症状类型、非侵染性病害发生的原因、发生的特点及诊断。

本章难点:植物病害概念。

第三章植物病原学(11.0学时,其中实验6.0学时)第一节寄生现象一、寄生性二、致病性第二节植物病原真菌一、真菌的一般性状二、真菌的主要类群三、真菌病害的识别诊断第三节植物病原原核生物一、植物病原细菌1、植物病原细菌的一般性状2、植物病原细菌的主要类群3、植物病原细菌所致病害的症状特点4、植物细菌病害的简易识别方法二、植物病原菌原体1、植物病原菌原体的一般性状2、植物病原菌原体的主要类群第四节植物病原线虫一、植物病原线虫的一般性状二、植物病原线虫的主要类群三、植物病原线虫所致病害的症状及线虫病害诊断第五节寄生性种子植物一、寄生性种子植物的概念二、寄生方式三、大豆菟丝子形态、寄生特点、生活史及其防治四、槲寄生的寄生特点及生活史第六节植物病原病毒一、植物病原病毒的一般性状二、病毒的传播方式三、病毒病害症状特点及其诊断第七节植物病原物的鉴定──柯赫氏法则本章重点:植物病原真菌、细菌、病毒的基本特点,所致病害的症状特点、识别和诊断。

园艺植物病虫害防治技术1. 引言1.1 植物病虫害对园艺植物的危害性植物病虫害是园艺植物生长过程中常见的问题,对园艺植物的生长和发育造成了严重的危害。

这些病虫害会导致植物叶片枯黄、干枯,影响光合作用的进行,使植物无法正常吸收水分和养分,导致植物生长迟缓甚至衰亡。

除了影响植物的生长发育,病虫害还会传播病毒、细菌等病原体,对周围健康的植物造成传染性危害。

而且,园艺植物病虫害还会对人类健康造成威胁,一些病虫害传播的疾病对人体健康造成危害,严重的情况甚至会导致死亡。

及时有效地防治园艺植物病虫害至关重要,不仅可以保护植物的生长发育,也可以保护人类健康安全。

在园艺种植中,要重视病虫害的防治工作,采取科学合理的防治措施,以保障园艺植物的健康生长和发展。

1.2 园艺植物病虫害防治的重要性园艺植物病虫害是园艺生产中常见的问题,对植物生长和产量造成了严重的危害,严重影响着园艺植物的生长发育和品质产量。

园艺植物病虫害的防治显得格外重要。

园艺植物病虫害防治的重要性在于保障园艺植物的健康生长。

病虫害会直接影响植物的光合作用、营养吸收和代谢功能,降低植物的免疫力,使植物易受到其他病虫害的侵害,导致植物生长出现异常、叶片萎黄、枯萎甚至死亡。

园艺植物病虫害防治对于提高园艺作物的产量和质量至关重要。

病虫害会导致园艺作物减产、品质下降,严重影响园艺作物的市场竞争力和经济效益。

加强病虫害防治工作,保障园艺植物的健康生长,提高产量和质量,对于农业生产具有重要意义。

园艺植物病虫害的防治不仅关乎农业生产的稳定和发展,也直接关系到人们的生活品质和饮食安全。

加强对园艺植物病虫害防治的重视和研究,开发出更科学、有效的防治技术,对于农业和园林环境的可持续发展具有重要意义。

2. 正文2.1 园艺植物病害的防治技术园艺植物病害的防治技术是园艺生产中非常重要的一环,有效的病害防治可以保护植物健康生长,提高产量和质量。

以下是一些常见的园艺植物病害的防治技术:1. 选择健康种苗:种苗的健康状况直接影响植物的病害抵抗能力,选择无病虫害的种苗是预防病害的第一步。

植物的病害与病原微生物植物是地球上最为重要的生物资源之一,它们不仅为我们提供氧气和食物,还提供了美丽的景观和生态系统的平衡。

然而,植物也面临着各种各样的病害威胁,这些病害往往由病原微生物引起。

本文将介绍一些常见的植物病害及其病原微生物。

一、真菌性病害真菌是植物病害中最常见的病原微生物,它们能够寄生在植物的根、茎、叶和果实等部位,造成严重的损害。

其中,霜霉病是一种常见的真菌性病害,它主要侵袭叶子,导致植物叶片出现灰白色的霉斑,影响光合作用和养分吸收。

另外,黑斑病和锈病等真菌性病害也会使植物叶片出现斑点、斑块和病斑等症状。

二、细菌性病害细菌也是引发植物病害的常见病原微生物。

比如,细菌性炭疽病会导致植物茎、果实和叶子表面出现黑色坏死斑点,严重时甚至导致植株死亡。

此外,细菌性斑点病和白粉病等也是细菌性病害的常见代表,它们会导致植物叶片出现斑点、病痕和枯萎等症状。

三、病毒性病害病毒是一类非细胞的微生物,它们寄生在细胞内,通过寄生植物的细胞来完成自身复制。

病毒性病害具有传染性和广泛性的特点,往往由介体昆虫传播。

例如,花叶病毒会导致植物叶片和花朵变形、变色,抑制正常生长。

此外,卷叶病毒和花纹叶病毒等病毒也是常见的植物病害。

四、真菌与细菌的防治针对真菌和细菌引发的植物病害,我们可以采取一系列的防治措施。

首先,选择抗病性良好的植物品种进行种植,这可以降低病害的发生。

其次,保持植物的生长环境卫生,及时清除病残体和病株,并保持植物通风良好。

另外,合理施用有机肥料和农药,可以增强植物的抵抗力,抑制病原微生物的繁殖和传播。

五、病毒的控制由于病毒具有传染性和广泛性,对于病毒性病害的防治较为困难。

目前主要采取的控制策略是研发抗病毒的转基因植物品种。

这些转基因植物通过引入能够抵抗特定病毒的基因,提高植物的抗病能力。

此外,定期巡查和监测病害的发生,及时发现病害,对受感染植株进行隔离和处理,也是有效控制病毒传播的重要手段。

在植物病害防治中,我们需要不断加强对病原微生物的研究和了解,掌握其感染植物的途径和机制,以制定出更加科学有效的防治策略。

植物病害:指植物在其生命过程中受寄生物侵害,或受不良环境影响,而在生理细胞和组织上发生一系列病理变化过程,外部呈现不正常现象,引起产量降低或者品质变劣的现象。

病害三角:植物病害需要有病原物、寄生植物和一定的环境条件。

三者配合才能发生,三者共存于病害系统中相互依存,缺一不可,这三者的关系称为病害三角或病害三要素。

植物病害的症状:植物生病后的不正常表现植物病害的病状:指寄主植物本身的不正常现象植物病害的病征:指病原物在病部的特征性表现,并不是所有的植物病害都有病征表现。

传染性病害:由生物病原物引起的病害(系生物病原物侵染造成的,可以在植物之间传染的病害)非传染性病害:是由非生物病原物引起的植物病害(系外界环境的非生物因素造成的,在植物间不会传染的病害,又称非侵染性病害)无性繁殖:指真菌不经过性细胞或性器官的结合,而从营养体上直接产生孢子的繁殖方式,所产生的孢子称为无性孢子。

有性繁殖:指真菌经过性细胞或性器官的结合而产生孢子的方式所产生的孢子称为有性孢子单主寄生:在一种寄主上就能完成生活史,又叫同住寄生(多数真菌)转主寄生:必须在两种或两种以上植物上生活才能完成生活史真菌的多形性:在真菌的生活史中,有的真菌可以产生几种不同类型的孢子,这种现象称为真菌的多形性子囊果:子囊包在有菌丝组成的包被内,形成具有一定结构的子实体。

革兰氏染色反应:是细菌分类的一个重要性状,植物病原细菌革兰氏反应多为阴性,少数为阳性。

病毒:是一组DNA或RNA核酸分子,包围在蛋白和脂蛋白外壳内,在合适的寄主细胞借助于寄主蛋白合成体系,物质和能量完成复制,伴随核算突变发生变异。

病毒粒体:是病毒的基本存在形式,度量单位是纳米。

植物病毒的钝化温度:病毒在病株粗枝叶中,经恒温水浴处理10分钟及丧失侵染力的最低温度。

植物病毒的体外存活期:病毒在病株粗枝叶中,置于20~22℃室温下,能保持侵染里的最长时间。

病毒的复制增生:病毒分别合成核酸和蛋白质,再组装成子代病毒粒体的这种特殊繁殖方式称复制增生病毒的移动:病毒从植株的某一部位扩散到另一部位的过程(植株内扩散)病毒的传播:病毒从某一植株扩散到另一植株的过程(植株间扩散)寄生性植物:植物由于根系或叶片退化,活着缺乏足够的叶绿素不能自养,必须从其他植物上获取营养物质而营寄生生活。

植物病毒植物病毒是以植物为宿主,能够导致疾病的一类微小传染体。

它们主要通过体液传播,如昆虫、真菌、细菌、土壤、种子和农具等途径传播。

植物病毒的寄主范围很广,几乎涵盖了所有的高等植物,造成了大量的植物病害。

本文将介绍植物病毒的基本特征、传播途径、危害以及防治方法。

植物病毒的基本特征植物病毒是一类由RNA或DNA构成的非细胞传染性病原微生物,其大小通常在20到300纳米之间。

植物病毒的基本结构包括核酸和蛋白质,并且具有一定的抗病性。

植物感染病毒后,会出现病变,例如叶片失去绿色、变形、生长不良等。

植物病毒的传播途径植物病毒主要通过昆虫等生物载体传播,也可以通过接种、喷雾、种子传播等方式传播。

此外,植物之间也可以通过受侵染植物的分泌物或切口等方式传播病毒。

传播速度快,传播范围广,对农作物的危害较大。

植物病毒的危害植物病毒会导致植物生长受阻、生长缓慢、产量减少甚至死亡等严重后果,从而造成农业生产的巨大损失。

一些植物病毒还会对环境造成不良影响,破坏生态平衡。

植物病毒的防治方法为了有效地预防和控制植物病毒的传播,可以采取以下几种有效措施:1.选用抗病品种,提高植株的抗病性。

2.加强田间管理,及时清除病毒携带者。

3.合理施肥,提高植物的免疫力。

4.使用化学农药喷洒,有效控制病毒传播。

5.避免践踏病毒传播区域,防止病毒通过土壤传播。

总之,植物病毒是一类重要的农业病原体,对农作物生长产生了严重影响。

为了减轻其危害,我们需要采取积极有效的防治措施,以确保农作物的安全生长和高产。

园林植物常见土传病害的发生与防治文/淮海战役烈士纪念塔管理局乔宇沈衍钟近年来,随着生态宜居城市建设的加快,植花种绿已成了城市建设的重要部分,美化环境、提成城市生态品位是其重要功能和目的。

然而人们在绿化实践中大多都忽视土壤的接受能力,忽视对土壤的改良,不断加大化肥、农药除草剂等化学用品的用量,造成了园林养护中令人头疼的病害——土传病害的出现。

土传病害是指病原物如真菌、细菌、线虫和病毒随病残体生活在土壤中,在条件适宜时从植物根部或茎部侵害植物而引起的病害,是一类严重的植物病害。

土传病害一般危害植物的根和茎,造成幼苗根腐烂、枯萎或腐烂猝倒。

现将园林植物中常见的枯萎病、白粉病、灰霉病和立枯病的发生症状和规律加以介绍,以供读者参考。

枯萎病——以合欢枯萎病为例发病症状合欢树枯萎病又名干枯病,是合欢树上的一种毁灭性病害。

幼苗发病,植株生长衰弱,感病植株的叶下垂呈枯萎状,叶色呈淡绿色或淡黄色,而后叶片变黄,根茎基部变软,易猝倒,最后全株枯死。

检查植株边材,可明显地观察到变为褐色的被害部分。

在叶片尚未枯萎时,病株的皮孔中会产生大量的病原菌分生孢子。

这些孢子通过风雨传播。

成株染病,先从1-2根枝条出现症状,病枝上的叶片萎蔫下垂,叶色呈淡绿色或淡黄色,后期干枯脱落,随后部分枝条开始干枯,逐步扩展到整株,至死亡。

截开主干断面,可见一整圈变色环,树根部断面呈褐色或黑褐色。

该病一般先从枝条基部的叶片变黄。

夏末秋初,感病树干或枝的皮孔肿胀破裂,其中产生分生孢子座及大量粉色粉末状分生孢子,由枝、干伤口侵入。

病斑一般呈梭形,黑褐色,下陷。

发病初期病皮含水多,后期变干,病菌分生孢子座突破皮缝,出现成堆的粉色分生孢子堆。

病株边可明显看到病部变褐。

发病规律合欢枯萎病为系统侵染病害,菌种为镰刀菌,传染性强。

病原菌以菌丝体在病株上或随病残体在土壤里过冬。

翌年春季,产生分生孢子,分生孢子自寄主根部伤口直接侵入,从根部侵入的病菌自根部导管向上蔓延至干部和枝条的导管,在维管束内继续繁殖造成输导组织堵塞,并发生毒害作用,最终导致植株萎蔫至死。

植物病理学基础知识一、植物病害的概念植物受不良环境重要条件和病源的不断刺激,其新陈代谢受到持续的干扰,在生理上和组织结构上产生一系列变化,因而在组织解剖上和外部形态上表现“反常”的状态(即是病态), 并在经济上造成不同程度的损失, 称为植物病害。

植物病害的重要特点就是植物和病源相互作用的持续性, 即有一个病理变化的过程, 伤害是特发的, 没有一个持续变化的过程,不能称之为病害。

病害可分为非侵染性和侵染性病害。

非侵染性病害:是不能传染的, 其发生主要是二方面的因素:即不利的环境因素和植物本身对这些因素的反映。

侵染性病害:是可以传染的, 主要是由其他生物寄主引起的, 也可称之为寄主性病害, 引起该病害的的生物称为病原物, 主要有:真菌细菌、病毒、类菌原体、线虫、寄生种子植物等。

其中真菌引致的病害约点整个植物病害的80%以上, 而真菌中, 半知菌这类的高等真菌又占整个真菌病害的80%以上。

二、植物病害的症状类型(一)、症状变色: 植物感病后, 局部或整株失去正常的绿色。

常见的有: 褪绿和黄化、红叶、花叶和斑驳。

坏死:植物细胞和组织感病死亡, 形成各样的病斑, 是局部的。

常见的有:叶斑和叶枯、疮痂和溃疡、立枯和猝倒。

腐烂: 植物组织细胞受到病原物的破坏和分解而成。

植物任何部分都可发生。

常见的有: 软腐和干腐、流胶和流汁。

(腐烂和坏死区别是:腐烂是整组织和细胞受到破坏和消解, 坏死则多少还保持原有组织和细胞轮廓)萎蔫植物的叶片因缺水而下垂的现象。

畸形常见的有: 簇生和丛生、矮缩和皱缩、卷叶和缩叶、瘤肿和徒长、叶变。

(叶变是指植物花器各部分转化为绿色叶状结构的症状)(二)类型1.植物病原真菌在真菌分类中,很多学者认为真菌是属于菌物界真菌门,真菌门分为:鞭毛菌亚门、接合菌亚门、子囊菌亚门、半知菌亚门和担子菌亚门五个亚门。

较通俗的说法可以认为鞭毛菌亚门属低等真菌, 半知菌亚门、担子菌亚门属高等真菌。

原核类—原核界(细菌等)鞭毛菌亚门: 营养体单细胞或没有隔膜的菌丝体, 有性孢子为卵孢子, 无性孢子为游动孢子, 主要以水传播。

渭北果树病害发生原因及防治对策作者:君广斌韩瑛段长林来源:《山西果树》2015年第06期摘要:渭北果区果树栽培历史悠久,随着时间的推移,果树病害种类越来越多,严重影响果树生产。

同时随着苗木、接穗异地调运,病害迁入多样化,加之,果农年龄的老化,文化素质低,接受新事物慢,农药经销商不断误导果农,果树病害防治难度越来越大。

为了让果农准确掌握引起果树病害发生的因素,笔者结合多年从事果业生产的经验,总结出渭北地区果树病害发生原因,并提出相应的防治措施,以供果农在果业生产中参考。

关键词:渭北;果树病害;发生原因;防治对策文章编号:1005-345X(2015)06-0026-03 中图分类号:S436.6 文献标识码:B渭北地区是我国北方水果栽植的优生区,其气候特点一般是春季干旱,降雨量偏少,夏季降雨较多,但常常出现伏旱,秋季雨水较多,冬季下雪少,温度变化剧烈,全年昼夜温差大。

这一气候特点为果树病害的发生创造了条件,并随着时间的推移,果树病害种类越来越多,严重影响果树生产。

果树病害发生的因素有多种,其中主要包括有害生物因素和非生物因素。

有害生物因素有真菌、病毒、细菌和类菌原体、病原线虫等;非生物因素有土壤和气候条件,各个因素间是相互联系的,只有充分了解引起果树病害发生的原因,并找出防治果树病害的科学措施,才能实现果业生产安全、营养、优质、高效的目标。

1 引起果树病害发生的原因1.1 有害生物因素1.1.1 真菌果树病害中,多数传染性病害是真菌寄生引起的。

真菌引发的病害一般与气候条件关系密切,温度高、湿度大有利于真菌生长、繁殖和侵入。

病害发生的时间与降雨早晚、数量、次数有直接关系,降雨时间越长、越频繁,发病越重,每次降雨后,田间就会出现一次发病高峰期。

例如,苹果腐烂病、炭疽病、梨黑星病、轮纹病、葡萄炭疽病、白腐病、枣锈病和柿圆斑病等。

1.1.2 病毒果树病毒病是仅次于真菌病的第二大类型,主要的病毒病(包括类菌原体病害)有苹果锈果病、苹果花叶病等。

植物病害发生的原因园艺手段防治植物病害能提高植物抗性,减少农药的使用,既经济有效又保护环境,是值得推广的方法。

植物病害发生的原因大体上有两大类:一类是由于不适宜环境条件引起的,称为生理病害,其病因主要是气候条件和水分、土壤、肥料等。

另一类是受到生物侵染引起的,称为传染性病害,引起它的因素有病原物、感病植物、环境条件和人为因素。

病原物侵染植物,植物不一定发病,病害能否发生,还取决于植物抗病能力的强弱,如果抗病能力强,则不发病或发病很轻。

因此,选择抗病品种和提高植物的抗病性是防治病害的主要途径之一。

有了病原物和寄主植物,病害能否发生,还取决于环境条件,所以我们要积极创造适合植物生长发育的环境条件,以减少病害的发生。

要提高植物的抗性和创造适合植物生长发育的环境条件,就需要利用园艺手段加强管理,主要包括土、肥、水、修剪等的管理。

由此可见,以上两类病害的预防都需要加强土、肥、水等的管理。

土壤是植物赖以生存的物质基础,植物生长所需养分、水分、温度、空气主要是由土壤供给的,土壤不仅是水、肥等物质的主要输送介质,而且也是物质和能量转化的场所,因此,土壤的状况直接影响植物的生长发育情况,适合植物生长的土壤按容积计,矿物质约占38%,有机质占12%,土壤中空气和水分各占15%至35%。

水是植物体的重要组成部分,植物体内一切正常的生理活动都必须有水参加,同时水分还具有调温作用,高温时可以吸热降温,低温时可以减缓热量散失。

水分过多,植物则生长衰弱,抵抗力下降,抗逆性减弱,如果水分长期过多、则导致烂根、落叶,甚至死亡,缺水会导致萎蔫,长期缺水不仅影响植物生长,甚至导致死亡,因此浇水应适度,不干不浇,浇则浇透。

修剪也是园艺防治的一种方法,修剪可以控制树势,促使树体强壮;修剪可剪除病虫枝,及时剪除病枝可防止病害大面积传播;修剪可剪去杂乱枝,以利通风透光,预防病害发生。

修剪以后要涂杀菌剂,以防病菌从剪口浸入。

另外,在日常的管理活动中要注意,防止人为原因引起病害大面积发生。