房颤的现代中医认识

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

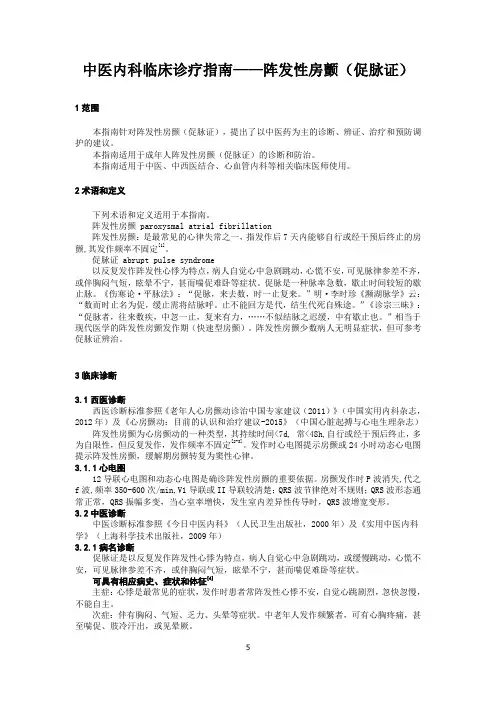

中医内科临床诊疗指南——阵发性房颤(促脉证)1范围本指南针对阵发性房颤(促脉证),提出了以中医药为主的诊断、辨证、治疗和预防调护的建议。

本指南适用于成年人阵发性房颤(促脉证)的诊断和防治。

本指南适用于中医、中西医结合、心血管内科等相关临床医师使用。

2术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

阵发性房颤 paroxysmal atrial fibrillation阵发性房颤:是最常见的心律失常之一,指发作后7天内能够自行或经干预后终止的房颤,其发作频率不固定[1]。

促脉证 abrupt pulse syndrome以反复发作阵发性心悸为特点,病人自觉心中急剧跳动,心慌不安,可见脉律参差不齐,或伴胸闷气短,眩晕不宁,甚而喘促难卧等症状。

促脉是一种脉率急数,歇止时间较短的歇止脉。

《伤寒论·平脉法》:“促脉,来去数,时一止复来。

”明·李时珍《濒湖脉学》云:“数而时止名为促,缓止需将结脉呼。

止不能回方是代,结生代死自殊途。

”《诊宗三昧》:“促脉者,往来数疾,中忽一止,复来有力,……不似结脉之迟缓,中有歇止也。

”相当于现代医学的阵发性房颤发作期(快速型房颤)。

阵发性房颤少数病人无明显症状,但可参考促脉证辨治。

3临床诊断3.1西医诊断西医诊断标准参照《老年人心房颤动诊治中国专家建议(2011)》(中国实用内科杂志,2012年)及《心房颤动:目前的认识和治疗建议-2015》(中国心脏起搏与心电生理杂志)阵发性房颤为心房颤动的一种类型,其持续时间<7d, 常<48h,自行或经干预后终止,多为自限性,但反复发作,发作频率不固定[2-3]。

发作时心电图提示房颤或24小时动态心电图提示阵发性房颤,缓解期房颤转复为窦性心律。

3.1.1心电图12导联心电图和动态心电图是确诊阵发性房颤的重要依据。

房颤发作时P波消失,代之f波,频率350-600次/min,V1导联或II导联较清楚;QRS波节律绝对不规则;QRS波形态通常正常,QRS振幅多变,当心室率增快,发生室内差异性传导时,QRS波增宽变形。

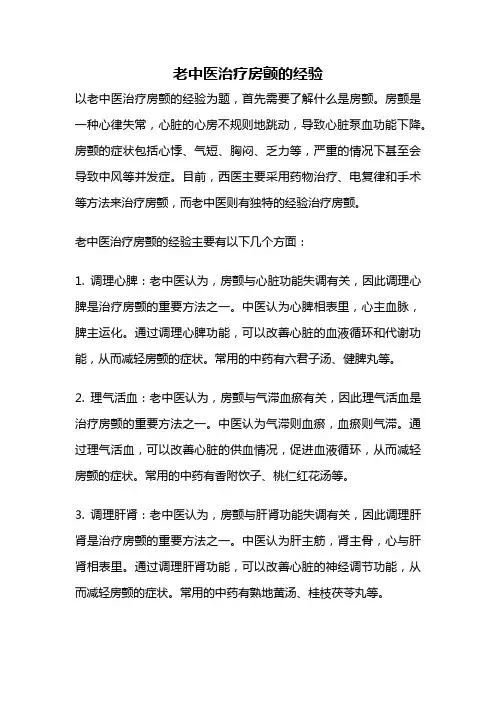

老中医治疗房颤的经验以老中医治疗房颤的经验为题,首先需要了解什么是房颤。

房颤是一种心律失常,心脏的心房不规则地跳动,导致心脏泵血功能下降。

房颤的症状包括心悸、气短、胸闷、乏力等,严重的情况下甚至会导致中风等并发症。

目前,西医主要采用药物治疗、电复律和手术等方法来治疗房颤,而老中医则有独特的经验治疗房颤。

老中医治疗房颤的经验主要有以下几个方面:1. 调理心脾:老中医认为,房颤与心脏功能失调有关,因此调理心脾是治疗房颤的重要方法之一。

中医认为心脾相表里,心主血脉,脾主运化。

通过调理心脾功能,可以改善心脏的血液循环和代谢功能,从而减轻房颤的症状。

常用的中药有六君子汤、健脾丸等。

2. 理气活血:老中医认为,房颤与气滞血瘀有关,因此理气活血是治疗房颤的重要方法之一。

中医认为气滞则血瘀,血瘀则气滞。

通过理气活血,可以改善心脏的供血情况,促进血液循环,从而减轻房颤的症状。

常用的中药有香附饮子、桃仁红花汤等。

3. 调理肝肾:老中医认为,房颤与肝肾功能失调有关,因此调理肝肾是治疗房颤的重要方法之一。

中医认为肝主筋,肾主骨,心与肝肾相表里。

通过调理肝肾功能,可以改善心脏的神经调节功能,从而减轻房颤的症状。

常用的中药有熟地黄汤、桂枝茯苓丸等。

4. 针灸疗法:老中医认为,针灸疗法可以调整人体的气血运行,改善心脏的功能,从而减轻房颤的症状。

常用的针灸穴位有心包经的内关、外关、神门等。

5. 饮食调理:老中医认为,房颤与饮食习惯有关,因此饮食调理是治疗房颤的重要方法之一。

中医认为饮食应清淡为主,避免辛辣刺激性食物,多吃新鲜蔬菜水果,适量摄入优质蛋白质和碳水化合物,保持水盐平衡。

需要注意的是,虽然老中医治疗房颤的经验丰富,但是房颤是一种严重的心脏疾病,治疗应该由专业医生指导,并结合西医的药物治疗和手术等方法。

老中医的经验可以作为辅助治疗的方法,但不能替代西医的治疗。

老中医治疗房颤的经验包括调理心脾、理气活血、调理肝肾、针灸疗法和饮食调理等方面。

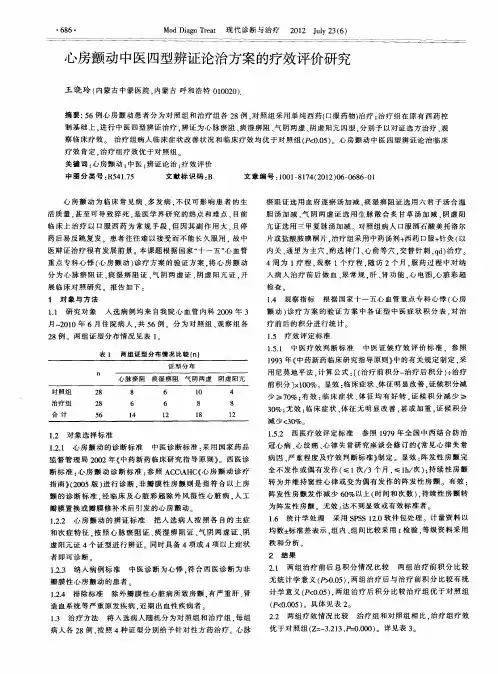

120例冠心病房颤患者的中医证候分析【摘要】目的:进一步研究和分析冠心病房颤患者的中医证候分布情况。

方法:对我院2010年3月至2012年3月收治的120例冠心病房颤患者的临床资料进行统计和分析。

结果:血瘀和气虚等为证素分布的主要部分;中医证候分布规律为以下顺序:气阴两虚最主要,痰瘀互结次之;气虚血瘀再次之,之后为痰火扰心和肝肾阴虚。

结论:血瘀为冠心病房颤患者中医证素多数,气阴两虚为中医证候多数,且冠心病房颤患者很多为虚实夹杂,病情较为复杂。

【关键词】冠心病;房颤;中医证候心房颤动是一种临床上常见心律失常症状,中医学称之为“心悸”及“怔忡”。

根据我国流行病学调查显示,目前患有冠心病房颤患者在800万以上,严重威胁着人们生命健康。

[1]我们对2010年3月至2012年3月收治的120例冠心病房颤患者的临床资料进行统计和分析,旨在进一步研究中医证候的分布规律,现报道如下:1资料与方法1.1临床资料:120例冠心病房颤患者均为我院2010年3月至2012年3月门诊治疗的确诊病人,其中男性75例,女性45例,年龄47-85岁,患者平均年龄为74.1岁。

109例患者为阵发房颤(90.8%),7例为持续性房颤(5.9%),5例为永久性房颤(3.3%)。

1.2 诊断标准:冠心病诊断标准根据who制定的诊断标准,心房纤颤根据《acc/aha/esc房颤治疗指南》标准。

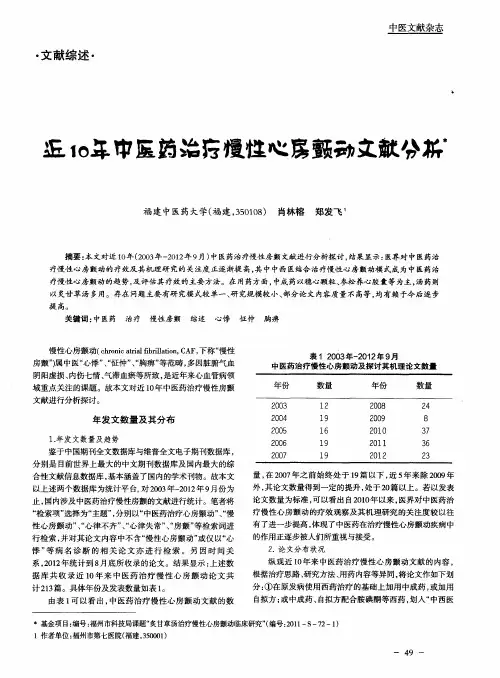

1.3 统计方法:采用spss软件对相关的分析方法进行计数统计分析2结果冠心病房颤患者中医证素先后顺序分别为血瘀(83.3%)气虚(78.3%)痰浊(72.5%)阴虚(52.5%)具体见表一。

标注:由于患者有现多证相兼的情况,所有证素总和高于患者总数。

冠心病房颤患者中医证候先后顺序为气阴两虚(43.3%)痰瘀互结(35.0%)气虚血瘀(28.3%)具体见表二。

标注:由于患者有现多证相兼的情况,所有证候总和高于患者总数。

3讨论随着我国老龄化的逐步到来,近年来高血压病发病率呈现出了上升趋势,房颤的发病率也有所提高,本组120例缓和的房颤主要病因为高血压性心脏病。

心房颤动一、概述心房颤动(Atrial Fibrillation ,简称房颤)是临床上最常见的持续性心律失常,国人平均患病率为8%左右,且随年龄增长,发病率随之上升。

发病机制尚未十分明了,主要涉及自律性增加和折返两个过程。

西医对房颤的治疗主要有三个策略1、预防性血栓栓塞,2、控制心室率,3、纠正心律失常,同时治疗原发疾病。

祖国医学将此病归于“心悸”范畴。

二、西医诊断一)病史:多数有器质性心脏病,如冠心病、高血压病、甲亢性心脏病、心肌病、先天性心脏病,也可一时无原发病可查。

病人多有突发或持续性的心悸、胸闷、气急、头晕乏力,症状随心率快慢不致。

听诊特点,心率快慢不一,心音强弱不等,节律绝对不规则,听诊心脏同时计数脉搏,脉率小于心率,称为拙脉。

二)心电图特征:1、P 波消失,代之以形态、间距及振幅绝对不规则的颤动波(f波),频率350—600次/分。

2、QRS波群为室上性,振幅可不等,R—R间期绝对不齐,QRS波常伴有室内差异性传导。

未经治疗的病人,心室率大多为100—160次/分,预激综合征并发房颤,心室率较快可达200—300 次/分,易致室颤而猝死。

(三)房颤的分类:无可逆原因的房颤,临床多采用3P分类法: 1、阵发性(Paroxysmal)房颤:持续时间小于2—7天,一般于24小时内自动恢复窦性心律。

2、持续性(Persisten)房颤:持续时间大于2—7天,多需药物或电复律恢复窦性心律。

3、永久性(Permanen)房颤:不可能恢复窦性心律。

继发性房颤:指发生于急性心梗、心脏手术、心包炎、心肌炎、甲亢、肺栓塞、肺炎或急性肺病等情况下的房颤。

一旦病因或诱因得到控制房颤很少再发。

孤立性房颤:(LoneAF)是指年纪较轻(<60岁)无心肺疾病的临床或超声心动图证据的患者,预后较好,发生血栓栓塞和死亡的危险性较小。

三、辨证分型心房颤动属中医学“ 心悸”范畴。

以脏腑虚损为发病基础, 常因久病或先天禀赋不足、劳欲过度、后天失养致使心气不足、血脉瘀阻, 而为心律失常。

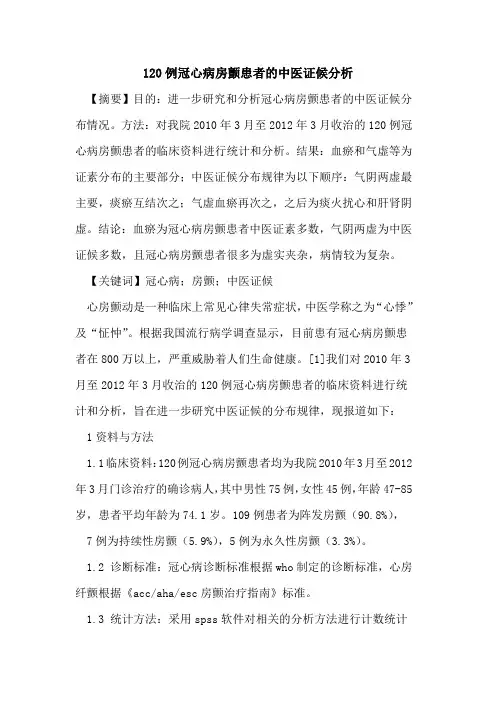

中医药治疗心房颤动的临床研究进展作者:谭巨浪胡晓军来源:《中西医结合心血管病电子杂志》2020年第13期【摘要】心房颤动简称房颤,是最常见的心律失常之一,在所有的器质性心脏病中都较为常见,是较为常见的心律失常疾病。

房颤最大危害在于血栓栓塞,从而引起高概率的致残率与致死率,使得人们的生活质量甚至生命受到伤害。

目前现代医学治疗房颤的弊端逐渐显现,而我国的传统医学“中医学”却在防治房颤有着较好的疗效。

本文就近五年相关文献论述中医药治疗心房颤动的研究进展,为中医药治疗房颤提供支持。

【关键词】心房颤动;中医药;治疗;综述【中图分类号】R242 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095.6681.2020.13..02该疾病主要主要的作用群体为五十岁以上的中老年人,但是即便如此发病率最高不会超过10%。

该疾病一旦发作,房颤会引起一系列严重的并发症,包括心力衰竭和动脉栓塞等严重症状。

目前来看使用西药治疗该疾病的效果并不明显,西药的使用往往还会带来一系列的副作用,经研究发现,使用中药治疗该疾病的效果显著优于西药,并且中药所引发的副作用相对较少[1][2][3]。

1 古中医对房颤的认识古代医学典籍中并无房颤的记载,而是以“心悸” 代称。

汉代张仲景的《金匮要略》和《伤寒论》中才开始出现心悸的病名,分别称之为“心中悸”、“心下悸”、“心动悸”、“惊悸”,并对病因病机和治疗方法有一定的认识。

据古方《伤寒论》记载,服用灸甘草汤可以有效治疗心动悸、脉结代等房产并发症。

在现代医学中称灸甘草汤为复脉汤,经临床治疗证明该药方对于治疗房颤并发症有显著效果。

2 中医药治疗房颤的研究现状2.1 经方当代有很多名老中医在使用经方治疗房颤取得了较好的效果。

比如王海成[4]观察补阳还五汤治疗气虚血淤型老年阵发性房颤的效果,结果发现阳还五汤可有效缓解急者胸闷等临床症状,并且使阵发性房颤情况得到显著改善。

谢冰昕等[5]研究柴胡加龙骨牡蛎汤治疗永久性心房纤颤合并失眠患者的疗效,结果显示柴胡加龙骨牡蛎汤治疗永久性心房纤颤合并失眠具有良好效果。

房颤中医药治疗现状及对策第八次全国中西医结合血瘀证及活血化瘀研究学术大会论文集血塞通软胶囊主要成分为三七总皂苷,研究表明,该药有众多的心血管药理作用,如抗心肌缺血和再灌注损伤、扩张冠状动脉、增加冠脉血流量、改善心肌代谢等。

本研究显示,与模型组比较,血塞通软胶囊能使大鼠心梗边缘区MVC、MVD明显增加,与麝香保心丸作用相似,表明其有促进或诱导缺血心肌血管新生的作用。

本研究还表明,应用血塞通软胶囊后大鼠缺血心肌中VEGFmRNA表达及其灰度值与模型组比较明显增加,与麝香保心丸相似。

且发现VEGFmRNA表达水平与促血管新生的水平大体上是一致的,提示其促血管新生作用与促进VEGFmRNA表达有关。

有报道,麝香保心丸有促心梗后大鼠缺血心肌血管新生及促进VEGF和bFGF表达的作用〔9〕,故选该药作为对照,而且发现其促血管新生作用还与促进VEGFmRNA表达有关。

尽管血塞通软胶囊能上调VEGFmRNA的表达,但其机理是什么?用药时间多长最为合适?最佳剂量是多少?均有待进一步深入研究。

益心舒胶囊治疗冠心病心绞痛气阴两虚兼血瘀证临床研究陈靖张为刘玉庆闫卫红常佩芬王亚红赵勇李玉峰沈晓旭孟伟鲁卫星北京大学东直门医院(北京,100700)摘要目的:观察益心舒胶囊治疗冠心病心绞痛的临床疗效和安全性,探索中医治疗冠心病的新途径。

方法:将153例冠心病心绞痛气阴两虚兼血瘀证病人随机分为实验组(102例)和对照组(51例),实验组服用益心舒胶囊治疗,对照组服用单硝酸异山梨酯片治疗,疗程均为4周。

结果:两组均有改善心电图、心绞痛以及心绞痛的程度等作用,组间比较无统计学意义(P>0.05)。

实验组对改善临床乏力、自汗方面疗效明显好于对照组。

结论:益心舒胶囊治疗冠心病心绞痛有较好疗效。

房颤中医药治疗现状及对策程伟湖北省中医院心内科(武汉,430061)心房颤动(房颤)是临床上最常见的心律失常之一,其发病、致残和病死率随着年龄的增长而显著增加。

心房颤动【定义】心房颤动(简称房颤)是指规则有序的心房电活动丧失,代之以快速无序的颤动波,是最严重的心房电活动紊乱。

心房无序地颤动,失去了有效的收缩与舒张,心房泵血功能变差或丧失,加之房室结对快速心房激动的递减传导,引起心室极不规则的反应。

心室律紊乱、心功能受损和心房血栓形成是房颤患者的主要病理生理特点。

本病多属于中医学“心悸”“怔忡”范围。

【诊断标准】心房颤动的诊断必须依据心电图,常规心电图或动态心电图表现为P波消失,代之以大小、形态及时限均不规则的颤动波,频率为350~600次/分。

房颤波可粗可细,有时细至必须用右房或食管内电极方能记录到。

心室律大多绝对不规则。

当心电图显示室上性型QRS,律不规则,又无P波时,应怀疑房颤可能。

房室传导正常且未经治疗的患者心室率大多为100~160次/分;预激综合征患者并发房颤时,心室率有时可超过300次/分,可致室颤。

房颤时,众多心房颤动在房室结内隐匿传导或阻滞,心室律因而完全不规则。

参照美国心脏协会(AHA)、美国心脏病学会(ACC)及美国心律学会(HRS)联合发布的2014年AHA/ACC/HRS房颤指南,将房颤分为五类:1.首发性房颤首次证实,伴或不伴症状。

2.阵发性房颤指房颤持续时间≤7天,可自行恢复为窦性心律,可反复发作。

3.持续性房颤指房颤持续时间>7天但≤1年。

4.长程持续性房颤指房颤持续时间超过12个月的持续性房颤。

5.永久性房颤指房颤用药物或电转复后不能恢复为窦性心律,或转复为窦性心律后个能用药物维持,在转复后易复发者,或医生和患者放弃复律治疗的持续性房颤,以改善患者症状为主要目的。

【辨证分型】房颤的辨证应分虚实,虚者系指脏腑气血阴阳亏虚,实者多指痰饮、瘀血、火邪上扰,基本病机为本虚标实,气血阴阳亏虚为本,痰湿瘀阻为标。

房颤的病位在心,心脏病变可以导致其他脏腑功能失调或亏损,“心动则五脏六腑皆摇”(《灵枢·口问》);同样,其他脏腑病变亦可直接或间接影响心,故临床应分清心脏与他脏的病变情况,有利于决定治疗的先后缓急。

房颤脉的中医脉象研究房颤脉与中医相关脉象研究房颤脉与中医相关脉象研究,,国外无相关报道与研究国外无相关报道与研究,,国内高校教材并无定论无定论,,但可散见于相关着作如崔玉田、赵恩俭《中医脉学研究》但可散见于相关着作如崔玉田、赵恩俭《中医脉学研究》,,吕光荣《中医心病证治》心病证治》,,黄世林、孙明异《中医脉象研究》及曹培琳《详谈细论二十八脉》等,然终觉欠完善与规范。

为此以西医心律失常中房颤为依据为此以西医心律失常中房颤为依据,,选择100例房颤病人,结合古今着名脉学着作及我们的临证经验与体会来进行研究结合古今着名脉学着作及我们的临证经验与体会来进行研究,,以期规范相关脉象。

脉象。

1方法与内容方法与内容选取100例房颤病人全部经心电图、心脏听诊确诊例房颤病人全部经心电图、心脏听诊确诊,,其中门诊30例,住院70例,男性59例,女性41例,年龄最小者34岁,最大者78岁,中位年龄51岁。

单纯孤立性房颤6例,冠心病34例,高心病29例,肺心病12例,心肌病8例,风心病6例,脑中风3例,甲亢2例;合并心力衰竭41例,高心病合并冠心病32例,糖尿病合并冠心病28例,高血脂59例,颈动脉硬化斑块38例,左心室肥厚48例。

将100例房颤病人以脉率的多少例房颤病人以脉率的多少((结合心电图心室率结合心电图心室率))分为3组:(1):(1)脉率脉率脉率>100>100次/min 者48例,经治疗恢复窦性节律16例,转成慢性持续性房颤32例;(2);(2)脉率脉率60~100次/min 者40例;(3);(3)脉率脉率100次/min)48例,经治疗恢复窦性节律16例,转成慢性持续性房颤32例;(2);(2)慢性持续性房颤脉率慢性持续性房颤脉率60~100次/min 者40例;(3)脉率100次/min,/min,相当于散相当于散相当于散((涩)脉与怪脉的解索脉脉与怪脉的解索脉;;慢性持续性房颤脉慢性持续性房颤脉,,脉率60~100次/min,/min,相当于涩相当于涩相当于涩((短)脉,脉率100次/min),/min),今人亦有共识者今人亦有共识者今人亦有共识者,,如崔玉田、赵恩俭《中医脉学研究》:“散脉……关于至数不齐赵恩俭《中医脉学研究》:“散脉……关于至数不齐,,脉有大有小脉有大有小,,以心电图对照来看来看,,多见于心房纤维颤动多见于心房纤维颤动,,兼室性早跳。

中医分型辨证论治心房颤动中医分型辨证论治心房颤动[导语]心房颤动简称房颤,是最常见的心律失常之一,是由心房主导折返环引起许多小折返环导致的房律紊乱。

属中医“心悸”范畴。

中医临证分以下8型辨治常获良效。

心脾气血两虚症见心悸气短,头晕目眩,少寐多梦,健忘,面色无华,神疲乏力,纳呆食少,腹胀便溏,舌淡红,脉细弱。

治宜补血养心,益气安神。

方用归脾汤化裁。

药用当归、龙眼肉、黄芪、人参、白术、炙甘草、茯神、远志、酸枣仁、木香等。

阴阳气血俱损症见心悸气短,神疲乏力,心烦失眠,五心烦热,自汗盗汗,胸闷,面色无华,舌淡红少津,苔少或无,脉细数。

治宜益气养阴,养心安神。

方用炙甘草汤加减。

药用炙甘草、人参、大枣、干地黄、麦冬、阿胶、麻子仁、生姜、桂枝、黄芪、当归、熟地等。

阴虚火热旺盛症见心悸易惊,心烦失眠,五心烦热,口干,盗汗,思虑劳心则症状加重,伴有耳鸣,腰酸,头晕目眩,舌红少津,苔薄黄或少苔,脉细数。

治宜滋阴清火,养心安神。

方用黄连阿胶汤增损。

药用黄连、黄芩、阿胶、芍药、鸡子黄、酸枣仁、珍珠母、生牡蛎、知母、黄柏、丹参、赤芍、丹皮等。

心虚胆怯神摇症见心悸不宁,善惊易恐,坐卧不安,少寐多梦而易惊醒,食少纳呆,恶闻声响,苔薄白,脉细略数或细弦。

治宜镇惊定志,养心安神。

方用安神定志丸加减。

药用龙齿、朱砂、茯苓、茯神、石菖蒲、远志、人参、琥珀等。

心阳萎靡不振症见心悸不安,胸闷气短,动则尤甚,面色苍白,形寒肢冷,舌淡苔白,脉虚弱,或沉细无力。

治宜温补心阳,安神定悸。

方用桂枝甘草龙骨牡蛎汤加味。

药用桂枝、炙甘草、生龙齿、生牡蛎、人参、黄芪、附子、丹参、红花等。

水饮凌心射肺症见心悸咳喘,胸闷痞满,渴不欲饮,下肢浮肿,形寒肢冷,伴有眩晕,恶心呕吐,流涎,小便短少,舌淡苔滑或沉细而滑。

治宜振奋心阳,化气利水。

方用苓桂术甘汤合真武汤。

药用茯苓、桂枝、炙甘草、白术、半夏、陈皮、泽泻、猪苓、杏仁、桔梗、葶苈子、当归、川芎、丹参、附子等。

综述房颤的中医诊治进展刘强倪飞珍毛威浙江中医药大学第一附属医院杭州310006摘要:中医治疗对缓解房颤的症状,控制心律和心率等方面起到了一定的作用。

房颤治疗在西医治疗的同时,通过中医辨证论治,联合使用中药、中成药、针灸,既丰富了房颤治疗的手段,同时又提高了疗效。

关键词:心房颤动;辨证分型;中医药治疗中图分类号:R5417文献标识码:A文章编号:10055509(2010)04062202Review on Atr ial Fibrillation TCM Dia g nosis a nd Tr e atment Liu Qiang,Ni Feizhe n,Mao Wei F ir st H ospital Af f ilia te d to Zhe j iang Chine se Me dical Unive r sity,H angzhou(310053)Abstract:T C M has definite function in relieving atr ial fibrilla t ion symptoms a nd controlling hear t r ate.In the same tim e of treating with WM,using T C M therapy based on dif fer entiation of signs not only r ichens the treating measur es,but also improves cur e effect.Ke y wor ds:atrial fibrilla t ion;types based on different iation of signs;TCM therapy基金项目浙江省中医药科研计划资助课题(N G3)F j S j y Z j T M S(N G3)房颤(AF)是最常见的心律紊乱,其患病率随着人群年龄的增长而升高,且可导致心功能不全、缺血性脑卒中及周围血管栓塞等并发症。

中医药治疗心房纤颤的研究现状【摘要】心房纤颤是临床常见的心律失常之一,本文从中医学对心房颤动的病名及病因病机认识、辨证分型、辨证论治及现代研究进展出发,综述了近几年来中医药治疗房颤的现状,认为中医药单独或结合西医治疗心房颤动具有疗效高、副作用少等优势,值得进一步研究。

【关键词】中医药;心房纤颤;中图分类号 r24 文献标识码 a 文章编号 1674-6805(2013)11-0151-03心房纤颤是临床常见的快速型心律失常之一,老年人多见。

其特点为心电图上p波消失,代之以典型的房颤波。

大多数患者临床表现为心悸、胸痛、呼吸困难、疲乏、头晕、黑矇等症状,故现代中医多将房颤归属于心悸、怔忡、促脉、雀啄脉等范畴。

1 病因病机中医普遍认为,房颤的病位在心,多属本虚标实之证,本虚多为心之气血阴阳偏虚,标实则与痰饮、瘀血、火热、寒邪等相关。

李丰涛等[1]认为房颤病机特点可总结为两个方面:(1)多因心之气血阴阳亏虚,痰饮瘀血痹阻心脉,或情志不调而致心脾两虚、心神失养而发为房颤,此为其普遍性;(2)房颤属风象,感受外风或虚风内动,舍心滞络,发为房颤,此为其特异性。

前者是房颤初始的、间接的病机,是心系及其他脏腑系统病证共有的,后者则是房颤的直接病机。

其基本病机为虚风内动,病位在心,累及于脉,属本虚标实之证。

杨湖[2]认为,房颤的基本病机为心宫虚风内动。

其病位在心而累及于脉,病性属本虚标实。

本虚主要是心之气血亏虚,或合阴阳之偏虚;标实主要是瘀血、痰饮、湿浊、火热、寒邪以及冲脉气逆撞心等。

心虚邪扰,心气虚泛成风,心风内旋窜动肆逆浮撼,心宫血脉受震而成心颤脉乱之病变。

2 辨证分型陈子晶等[3]通过对200例冠心病房颤患者进行中医证候特征分析,发现冠心病房颤患者中医证素分布规律的顺序为血瘀>气虚>痰浊>阴虚>热蕴>肾虚>水停>阳虚;中医证候分布规律的顺序为气阴两虚>痰瘀互结>气虚血瘀>痰火扰心>肝肾阴虚。

房颤的中医辩证论治特点

心房颤动,是最严重的心房电活动紊乱,以心房无序的颤动为主要特征,会导致心力衰竭、动脉栓塞等严重并发症。

近年来,房颤的发病率大幅增长,目前西医治疗存在着一定的毒副作用,同时患者接受长期治疗的依从性欠佳,因此并未取得突破性的进展,而祖国医学毫无疑问为房颤的诊治开拓了一条新的思路。

1. 病因病机分析

1.1古代经典对房颤的认识

古代无房颤之病名,后中国中医药学会中医诊断专业委员会结合房颤相关病因、症状等将其命名为“心动悸”。

中国古代医家大体多认为房颤的病机以本虚为主,比如张仲景在《伤寒论》177条谓:“伤寒脉结代, 心动悸, 炙甘草汤主之”。

窃以为根据炙甘草汤的组成与方义,可以反测此处的“心动悸、脉结代”是由于阴阳气血亏虚,心脉不得所养导致。

成无己有《伤寒明理论》曰:“其气虚者由阳气虚弱, 心下空虚, 内动而为悸也”;虞抟著《医学正传》曰:“肾阴不足,不能上承于心则虚火妄动,心神不宁,或因怒气伤肝,或因过事繁冗,思想无穷则心主亦为之不宁故神明不安而怔忡惊悸之证作矣”;《血证论·怔忡》说: “凡思虑过度或失血过多者,乃有此虚证”,无不论证了此观点。

但同时,也有古代医家认为痰瘀内阻可导致房颤的发生。

如《血证论·怔忡》:“...否则多挟痰瘀,宜细辨之。

”认为因痰饮、淤血内结导致血行不畅, 可形成心悸怔忡。

也有医家认为房颤乃是风邪作祟,王肯堂《证治准绳·杂病》论颤振时曰: “颤,摇也;振,动也。

筋脉约束不住而莫能任持,风之象也”。

又云“此病壮年鲜有,中年以后乃有之, 老年尤多”。

笔者详加对比后认为王肯堂所言震颤之病与房颤极为相似,而房颤发作时心房快速、绝对不规则的颤动也符合“风性善行而数变”之特点。

1.2 现代中医学家对房颤的认识

现代中医学家对房颤进行了更深入的研究,认为房颤多因劳伤过度,素体亏虚,导致气血阴阳亏虚而成,但同时也伴有心脉瘀阻,血行不畅。

此外风邪也是房颤发生的直接病机特点,外感风寒湿痹或郁久化热入心滞络可致房颤。

2. 辨证论治

目前中医学界对本病的辨证分型尚未形成统一的认识。

有人将房颤分为了为心脉瘀阻、痰湿痹阻、气阴两虚、阴虚阳亢四型,同时指出心脉瘀阻证选用血府逐瘀汤加减,痰湿痹阻证选用六君子汤合温胆汤加减,气阴两虚证选用生脉散合炙甘草汤加减,阴虚阳亢证选用三甲复脉汤加减,此外房颤辩证应分虚实,而虚证当根据气血阴阳辩证,其中以心气虚、心血虚为主;标实主要是瘀血内阻、痰浊阻滞、肝郁气滞、水饮停心,其中以瘀血内助、痰浊阻滞为主,故治疗上应当坚持补益气血与活血、化痰、通络并进。

房颤合并甲亢患者多属于肝阳上亢证,予疏肝潜阳之法可有效控制病情。

中医中药治疗房颤具有上佳的临床疗效和广阔的应用前景,其优势主要表现在:第一,通过中医辨证论治,具体问题具体分析,进行个体化的对症治疗,临床上随机应变,不拘泥于条条框框;第二,在西医治疗的基础之上,丰富了房颤的治疗手段,大大增强了临床治疗的依从性,也提升了安全性。

但同时,也应当看到中医在房颤研究方面的缺陷,还需在目前临床研究成果上进行现代医学和药理学的研究以开拓中医治疗的新思路。