XXXX网络架构图

- 格式:vsd

- 大小:448.00 KB

- 文档页数:28

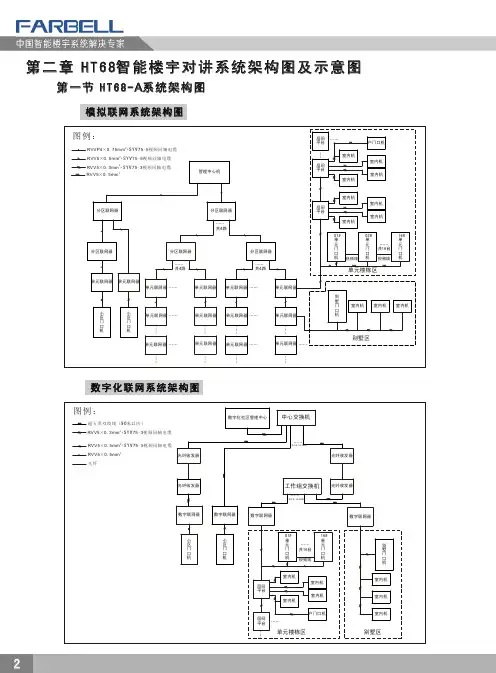

安全防范系统集成联网架构图4.2 系统架构规划4.2.1 安全防范系统架构规划应按照安全可控、开放共享的原则,统筹考虑子系统组成、信息资源、集成/联网方式、传输网络、安全防范管理平台、信息共享应用模式、存储管理模式、系统供电、接口协议、智能应用、系统运行维护、系统安全等要素。

4.2.2 安全防范系统的各子系统应根据现场勘察和风险防范规划以及前端布防情况确定,并应符合下列规定:1 应综合设计和选择配置实体防护系统、电子防护系统、安全防范管理平台;2 应根据现场自然条件、物理空间等情况,合理利用天然屏障,综合设计和选择配置人工屏障、防护器具(设备)等实体防护系统;3 应综合设计和选择配置入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、停车库(场)安全管理系统、防爆安全检查系统、电子巡查系统、楼寓对讲系统等电子防护子系统,以及各子系统的前端、传输、信息处理/控制/管理、显示/记录等单元。

4.2.3 集成和(或)联网的各类信息资源应根据对安全防范各子系统集成管理的需要确定。

4.2.4 应根据各类信息资源共享、交换的实际需要以及系统复杂程度的不同,合理选择下列系统集成联网方式:1 通过不同子系统设备之间的信号驱动实现的简单联动方式;2 通过不同子系统管理软件之间的通信实现的子系统联动方式;3 通过安全防范管理平台实现对安全防范各子系统以及其他子系统集中控制与管理的集成方式;4 通过对多级安全防范管理平台的互联,实现大范围、跨区域安全防范系统的级联方式;5 根据安全防范管理的需要,安全防范系统还可与其他业务系统进行集成、联网的综合应用方式。

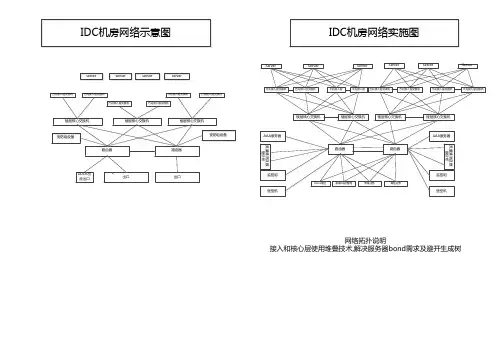

4.2.5 安全防范系统宜采用专用传输网络,可采用专线方式或公共传输网络基础上的虚拟专网(VPN)方式。

传输网络宜采用以监控中心为汇接/核心点(根节点)的星形/树形传输网络拓扑结构。

系统传输的通信链路应满足系统的信息传输、交换和共享应用的需要。

当有线传输不具备条件时,可采用具有相应安全措施的无线传输方式。

系统架构图:分层架构图、MVC架构图、客户端-服务器架构图、事件驱动架构图软件系统架构图是用于描述软件系统组织结构、模块划分、组件交互和运行方式的图形表示。

根据不同的系统和设计需求,可以有许多不同的系统架构图,以下是一些常见的系统架构图及其详细描述:1.三层架构图(Three-tier Architecture Diagram):2.三层架构图是一种常见的软件系统架构图,它将系统分为三个主要层次:表示层(Presentation Layer)、业务逻辑层(Business Logic Layer)和数据访问层(Data Access Layer)。

这种架构图通常用于构建企业应用程序和Web应用程序。

表示层负责与用户交互,提供用户界面和展示数据。

业务逻辑层负责处理业务逻辑和规则,实现应用程序的核心功能。

数据访问层负责与数据源进行交互,通常是指数据库或其他数据存储系统。

这种分层架构可以提高系统的可维护性、可扩展性和可重用性。

3.MVC架构图(Model-View-Controller Architecture Diagram):4.MVC是一种设计模式,用于将应用程序的数据模型(Model)、用户界面(View)和控制逻辑(Controller)分离开来。

这种架构图通常用于构建Web应用程序和桌面应用程序。

模型(Model)负责处理数据和业务逻辑,视图(View)负责提供用户界面,控制器(Controller)负责处理用户输入和调用模型与视图。

MVC架构图可以提高系统的可维护性、可扩展性和可重用性,并且使得系统更容易进行测试和调试。

5.客户端-服务器架构图(Client-Server Architecture Diagram):6.客户端-服务器架构图是一种网络应用程序架构图,它将应用程序分为客户端和服务器两个部分。

客户端发送请求,服务器接收请求并返回响应。

这种架构图通常用于构建分布式系统和网络应用程序。

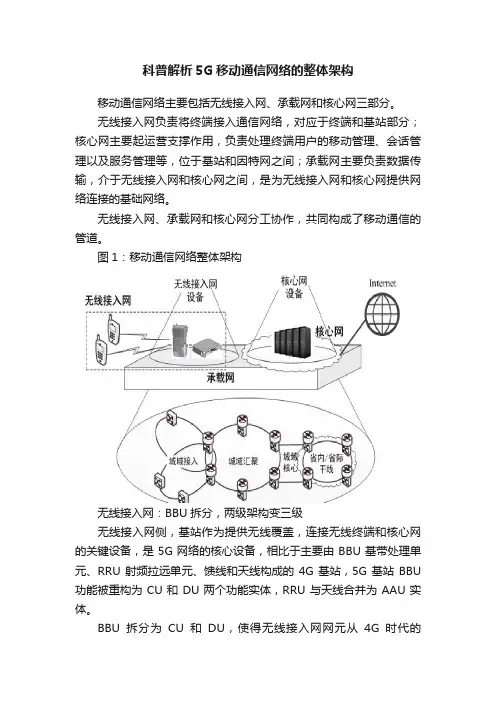

科普解析5G移动通信网络的整体架构移动通信网络主要包括无线接入网、承载网和核心网三部分。

无线接入网负责将终端接入通信网络,对应于终端和基站部分;核心网主要起运营支撑作用,负责处理终端用户的移动管理、会话管理以及服务管理等,位于基站和因特网之间;承载网主要负责数据传输,介于无线接入网和核心网之间,是为无线接入网和核心网提供网络连接的基础网络。

无线接入网、承载网和核心网分工协作,共同构成了移动通信的管道。

图1:移动通信网络整体架构无线接入网:BBU拆分,两级架构变三级无线接入网侧,基站作为提供无线覆盖,连接无线终端和核心网的关键设备,是5G网络的核心设备,相比于主要由BBU基带处理单元、RRU射频拉远单元、馈线和天线构成的4G基站,5G基站BBU 功能被重构为CU和DU两个功能实体,RRU与天线合并为AAU实体。

BBU拆分为CU和DU,使得无线接入网网元从4G时代的BBU+RRU两级结构演进到CU+DU+AAU三级结构,相应的无线接入网架构也从包含前传(BBU和RRU之间的网络)和回传(BBU和核心网之间的网络)的两级架构变为5G时代包含前传(DU和RRU/AAU之间的网络)、中传(CU和DU之间的网络)和回传(CU 和核心网之间的网络)的3级架构,DU以星型方式连接多个AAU,CU以星型方式连接多个DU。

图2:4G与5G基站结构变化新的无线接入网架构意味着5G基站将具备多种部署形态,总体看主要有DRAN(分布式部署)和CRAN(集中式部署)两种场景,其中CRAN又细分为CRAN小集中和CRAN大集中两种部署模式。

DRAN是传统模式,CU与DU合一,AAU共站址部署,结构与4G类似,可利旧现有的机房及配套设备,光纤资源需求低,是5G无线接入网在建设初期快速部署时主要采用的部署模式。

CRAN两种模式下,CU和DU均部署在不同站点,AAU按需拉远,需要额外敷设光缆,CU云化部署,两种模式的不同点在于,CRAN小集中模式下,DU按需部署在不同机房,CRAN大集中模式下,DU池化部署在同一机房,在5G规模建设阶段,CRAN模式可以大幅减少基站机房数量,节省机房建设/租赁成本,采用虚拟化技术实现资源共享和动态调度,便于提高跨基站协同效率,将成为5G无线接入的主要部署模式。

微服务-架构图上⼀次我们简单介绍了什么是微服务()。

介绍了微服务的来龙去脉,⼀些基础性的概念。

有⼤佬在评论区指出说这根本不是微服务。

由于本⼈的能⼒有限,⼤概也只能理解到这个层次。

先不管它到底是不是微服务吧,既然开篇了,那就硬着头⽪把这个系列写完。

我想不管是对⾃⼰对看官多少还是有点帮助的。

架构图这篇⽂章将从⼀张架构图开始说起(开局⼀张图,内容全靠凑 )。

很多介绍微服务架构的⽂章画的架构图⽐这张图复杂的多。

我根据⾃⼰的理解与实践修改跟精简了⼀下。

上次评论区说.Net只在标题上出现了⼀次,那么这次,⼤概也只会在标题上出现⼀次 。

⼤概从下⼀篇开始就会正式介绍如何使⽤ .net core⼀步步实现⼀个最简微服务系统。

下⾯就开始对照这张架构图进⾏讲解吧。

基础服务层基础服务层是⼀个抽象的概念。

我们把提供基础业务处理能⼒的服务归类到这⼀层。

我们按照模块\领域等概念把服务划分好,最后建成了⼀个个独⽴部署的服务。

它们提供⼀些基础的服务功能,对外提供⼀些api接⼝。

每个服务都有⾃⼰独⽴的数据库,独⽴的运⾏时。

每个服务都可以根据压⼒进⾏伸缩。

这⼀层可以说是微服务架构⾥最核⼼的⼀层。

⽐如⼀个酒店管理系统,我们⼀般可以划分成:“酒店基本信息服务”、“订单服务”、“会员服务”、“⽀付服务”等等基础服务,每个服务都提供⼀些api,⽐如订单服务提供查询下单等服务,⽀付服务提供微信⽀付的⽀付能⼒等等。

当然如何划分都是似情况⽽定的,这⾥只是举个例⼦。

聚合服务层我们已经有了基础服务,为什么还会有聚合服务这⼀层呢。

假设现在⽤户根据订单号查询订单明细的功能。

这个功能可能需要涉及到订单基本信息、⽤户基本信息、会员信息、⽀付信息、房型信息等多个api。

如果有前端直接调⽤基础服务层,那么可能要发送多次http请求。

所以为了效率往往还需要有⼀个服务来聚合跟适配,合并成⼀次请求再对前端提供服务,这样对于前端来说效率相对会⾼⼀些,开发起来也简单很多。

LTE知识点梳理(一):网络架构及协议修改版目录LTE知识点梳理(一):LTE网络架构及协议错误!未定义书签。

1.1 移动通信系统的发展错误!未定义书签。

1.2 LTE概述 ....... 错误!未定义书签。

1.2.1 LTE的主要技术特点 (6)1.2.2 LTE设计目标 (7)1.3 LTE网络架构 (8)1.3.1 E-UTRAN(接入网) (10)1.3.2 EPC核心网 (12)1.3.3 LTE网络特点 (15)1.4 LTE无线接口协议栈 (16)1.4.1 LTE协议栈的三层 (16)1.4.2 LTE协议栈的两个面: (17)1.4.3 协议栈架构 (19)1.5网络接口 (20)际为 3.9G ,并不是真正意义上的4G技术,而是3G向4G技术发展过程中的一个过渡技术,是被称为3.9G的全球化标准,它通过采用OFDM (正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)作为无线网络演进的标准,改进并且增强了3G的空中接入技术。

这些技术的运用,使其能获得更高的峰值速率。

对于LTE技术的研究历来已久,我国的LTE项目是基于3G时代的TD-SCDMA技术和WCDMA技术发展起来的,那么,其对应的也将发展成为TD-LTE和FD-LTE技术。

后续的 R9/R10 版本为 LTE Advanced 才是实际的 4G 网络。

1.2.1 LTE的主要技术特点LTE有如下主要技术特点:(1)实现灵活的频谱带宽配置,支持1.25-20MHz的可变带宽;(2)采用OFDM,MIMO等先进技术支持更高的用户传输速率,20M带宽时,实现下行峰值速率100Mbps和上行峰值速率50Mbps;(3)频谱利用率是HSPA(高速分组接入,是WCDMA的其中一种规范)的2-4倍,用户平均吞吐量(吞吐量指上下行流量)是HSPA的2-4倍;(4)提高小区边缘传输速率,改善用户在小区边缘的业务体验,增强3GPP LTE系统的覆盖性能;(5)用户面延迟小于5ms,控制面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,UE从待机状态到开始传输数据,时延不超过100ms;(6)降低建网成本,实现低成本演进;(7)取消电路交换(CS)域,CS域业务在PS域实现,语音部分由VOIP实现;(注:CS域是电路承载域,走语音的,PS域是数据域,走的是IP,用于手机上网)(8)强调兼容性,支持已有的3G系统,也支持与非3GPP规范系统的协同运作。

部署架构图部署架构图是指将整个系统的各个模块、组件以及它们之间的关系以图形的形式展示。

通过架构图,可以清晰地展示系统的组成部分以及它们之间的交互方式,帮助开发人员更好地理解系统的设计。

一个典型的部署架构图包括以下几个主要组成部分:前端、后端、数据库、服务器和网络层。

前端是指用户直接接触到的界面,包括网页、移动应用、桌面应用等。

前端通常由HTML、CSS和JavaScript等技术实现,它向用户展示信息并接收用户的输入。

后端是指系统的核心功能实现部分,负责处理业务逻辑、数据处理和与数据库的交互。

后端通常由多个模块组成,每个模块负责不同的任务,如用户管理、订单处理等。

后端可以使用各种编程语言和框架来实现,如Python、Java、PHP等。

数据库是存储系统数据的地方,用于持久化数据并支持数据的读写操作。

数据库可以选择关系型数据库(如MySQL、Oracle等)或非关系型数据库(如MongoDB、Redis等),根据系统需求选择合适的数据库。

服务器是运行系统的物理设备,可以是实体服务器或云服务器。

服务器负责运行系统的各个组件和模块,并提供服务。

服务器可以使用单台或多台设备,根据系统的规模和负载情况进行决定。

网络层负责连接各个设备和模块,传输数据和请求。

网络层包括路由器、交换机、防火墙等设备,通过网络传输数据,确保系统各个部分的通信畅通。

在部署架构图中,通常使用不同的符号和连接线来表示各个组件和它们之间的关系。

例如,使用矩形框表示前端、后端和数据库,使用箭头表示数据流和交互方式。

通过部署架构图,开发人员可以清晰地了解系统的整体结构和各个组件的职责,有助于系统的维护和扩展。

同时,架构图也可以帮助团队成员之间进行沟通和合作,提高开发效率和质量。

总之,部署架构图是系统设计过程中必不可少的一部分,它通过图形的形式展示系统的组成和交互方式,帮助开发人员更好地理解系统的设计和实施。