翻译理论入门中国篇共84页文档

- 格式:ppt

- 大小:8.38 MB

- 文档页数:84

一、佛经翻译时期安世高——小乘佛经的首译者安世高(东汉):西域安息人,太子,博学多识,笃信佛教,弃王位而向佛,游化西域,后旅居中国,通晓汉语,注重修行,译经20多年,多是直译。

“义理明晰,辩而不华”,《明度五十校计经》,开后世禅学之源。

支谦——《法句经序》支谦(三国):月支人,博览经籍,莫不谙究。

世间伎艺,多所综习。

遍学异书,通六国语。

孙权时(二二二―二五二)拜为博士,辅导太子孙亮。

谦以经多梵文,集众本译为汉文行于世。

约三十年间,译经八十八部、一百一十八卷。

其翻译以大乘“般若性空”为重点。

反对译文尚质,主张“曲得圣义,辞旨文雅”,首创“会译”,译文加注也始于他,《法句经序》是中国首篇重要译论。

鸠摩罗什——最著名的佛经翻译大师鸠摩罗什(六朝),印度人,我国著名佛教学者、佛经翻译家。

出家后,通晓大乘经论,后到了中国长安,前后所译的经论,有380多卷。

鸠摩罗什倾向于意译,“其文约而诣(畅达),其旨婉而彰”,提出了表现原作文体风格问题,促进了六朝佛学繁荣和隋唐佛教诸宗形成。

释道安——五失本,三不易释道安(晋代):著名佛教学者,讲授《般若经》。

他不懂梵文,通过同本异译比较研究翻译。

他貌丑心慧,“穷览经典,钩深致远”后,对佛经进行注释,凡二十二卷。

利于佛教的广泛传播,为后世佛经注释作出范例。

还总结出翻译的“五失本,三不易”学说,具有翻译本体论意义。

(一)胡语里边,倒装句很多,翻译时必须要改过来,使之顺从汉语语法,适应中文的结构;(二)胡语的经典文字质朴,而中国人喜好文字华美,翻译时为了适合中国人好文的习惯,在文字上不得不加以润饰,以便流通;(三)胡经原原本本,十分详细,尤其是颂文部分,同一意义往往要反复三、四次,翻译时,对这些重复的句子要加以删略;(四)胡经中在长行之后,另有重颂,复述长行的内容,翻译时往往也得删除,才能使译文洗练;(五)胡经中,每说完一事,再说另一件事时,往往还要把前边那件事重说一遍,因此翻译时,也不得不对这些重复的话一并删除。

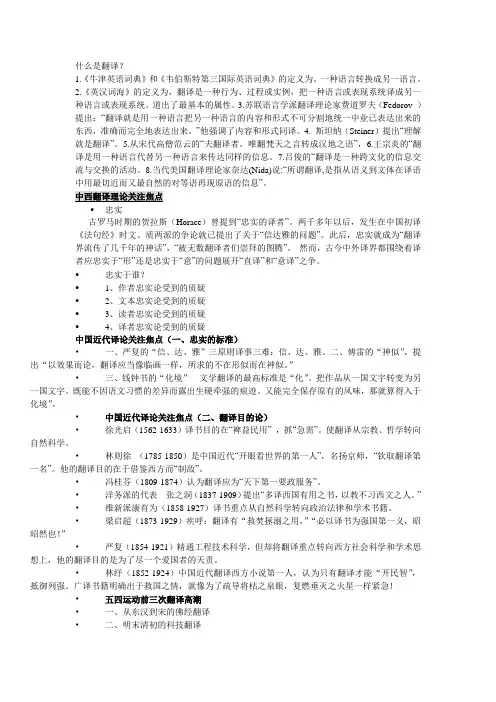

什么是翻译?1.《牛津英语词典》和《韦伯斯特第三国际英语词典》的定义为。

一种语言转换成另一语言。

2.《英汉词海》的定义为,翻译是一种行为、过程或实例,把一种语言或表现系统译成另一种语言或表现系统。

道出了最基本的属性。

3.苏联语言学派翻译理论家费道罗夫(Fedorov )提出:“翻译就是用一种语言把另一种语言的内容和形式不可分割地统一中业已表达出来的东西,准确而完全地表达出来。

”他强调了内容和形式同译。

4. 斯坦纳(Steiner)提出“理解就是翻译”。

5.从宋代高僧范云的“夫翻译者,唯翻梵天之言转成汉地之语”,6.王宗炎的“翻译是用一种语言代替另一种语言来传达同样的信息。

7.吕俊的“翻译是一种跨文化的信息交流与交换的活动。

8.当代美国翻译理论家奈达(Nida)说:“所谓翻译,是指从语义到文体在译语中用最切近而又最自然的对等语再现原语的信息”。

•忠实古罗马时期的贺拉斯(Horace)曾提到“忠实的译者”。

两千多年以后,发生在中国初译《法句经》时文、质两派的争论就已提出了关于“信达雅的问题”。

此后,忠实就成为“翻译界流传了几千年的神话”,“被无数翻译者们崇拜的图腾”。

然而,古今中外译界都围绕着译者应忠实于“形”还是忠实于“意”的问题展开“直译”和“意译”之争。

•忠实于谁?•1、作者忠实论受到的质疑•2、文本忠实论受到的质疑•3、读者忠实论受到的质疑•4、译者忠实论受到的质疑中国近代译论关注焦点(一、忠实的标准)•一、严复的“信、达、雅”三原则译事三难:信、达、雅。

二、傅雷的“神似”,提出“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。

”•三、钱钟书的“化境”文学翻译的最高标准是“化”。

把作品从一国文宇转变为另一国文字。

既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹。

又能完全保存原有的风味,那就算得入于化境”。

•中国近代译论关注焦点(二、翻译目的论)•徐光启(1562-1633)译书目的在“裨益民用” ,抓“急需”。

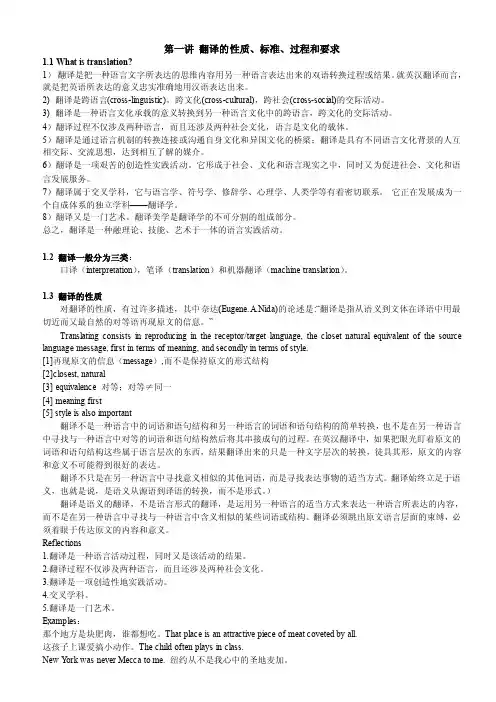

第一讲翻译的性质、标准、过程和要求1.1 What is translation?1)翻译是把一种语言文字所表达的思维内容用另一种语言表达出来的双语转换过程或结果。

就英汉翻译而言,就是把英语所表达的意义忠实准确地用汉语表达出来。

2) 翻译是跨语言(cross-linguistic),跨文化(cross-cultural),跨社会(cross-social)的交际活动。

3) 翻译是一种语言文化承载的意义转换到另一种语言文化中的跨语言,跨文化的交际活动。

4)翻译过程不仅涉及两种语言,而且还涉及两种社会文化,语言是文化的载体。

5)翻译是通过语言机制的转换连接或沟通自身文化和异国文化的桥梁;翻译是具有不同语言文化背景的人互相交际、交流思想,达到相互了解的媒介。

6)翻译是一项艰苦的创造性实践活动。

它形成于社会、文化和语言现实之中,同时又为促进社会、文化和语言发展服务。

7)翻译属于交叉学科,它与语言学、符号学、修辞学、心理学、人类学等有着密切联系。

它正在发展成为一个自成体系的独立学科——翻译学。

8)翻译又是一门艺术。

翻译美学是翻译学的不可分割的组成部分。

总之,翻译是一种融理论、技能、艺术于一体的语言实践活动。

1.2 翻译一般分为三类:口译(interpretation),笔译(translation)和机器翻译(machine translation)。

1.3 翻译的性质对翻译的性质,有过许多描述,其中奈达(Eugene.A.Nida)的论述是:“翻译是指从语义到文体在译语中用最切近而又最自然的对等语再现原文的信息。

”Translating consists in reproducing in the receptor/target language, the closet natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning, and secondly in terms of style.[1]再现原文的信息(message),而不是保持原文的形式结构[2]closest, natural[3] equivalence 对等;对等≠同一[4] meaning first[5] style is also important翻译不是一种语言中的词语和语句结构和另一种语言的词语和语句结构的简单转换,也不是在另一种语言中寻找与一种语言中对等的词语和语句结构然后将其串接成句的过程。

翻译基础理论翻译的定义:一种语言活动,它是用一种语言形式把另一种语言形式里的内容重新表现出来的语言实践活动。

分为口头和书面两种。

一种艺术,是语言艺术的再创作。

如果把写作必成自由舞蹈,翻译就是带着手铐脚镣在跳舞,而且还要跳得优美。

“信、达、雅”(严复)信-------faithfulness忠实于原著达--------expressiveness译文流畅雅-------- elegance文字典雅(后人理解为:语言优美,切合原作风格)傅雷(1951)传神论以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。

译文同原文在内容上一致,叫“意似”,是翻译的最低标准。

译文同原文如果能在形式上和精神上同时一致起来,或称“形似”和“神似”,这是翻译的高标准。

钱钟书(1964)化境说化境就是原作想译文的“投胎转世”,文字形式虽然换了,而原文的思想、感情、风格、神韵都原原本本地滑到了译文的境界里了,丝毫不留下翻译的痕迹,让读者读译作就完全像在读原作一样。

化境要求译文与原作在除了文字形式以外的所有方面相等一致。

奈达动态对等(dynamic equivalence)动态对等,即译文读者对译文所做出的反应与原文读者对原文所做出的反应基本一致。

泰特勒(1792)同等效果原则译文应完全复写出原作的思想译文的风格和笔调英语原文的性质相同译文应和原作同样流畅费道罗夫等值翻译论与原文作用相符(表达方面的等值)。

译者选用的语言材料的等值(语言和文体的等值)。

Kantharina Reiss, Hans J. Vermeer and Christiane Nord功能目的论(Skopos Theory)译者在整个翻译过程中的参照系不应是“对等”翻译理论所注重的原文及其功能,而应是译文在译语文化环境中预期达到的一种或几种交际功能。

Nord的翻译定义:翻译是创作使其发挥某种功能的译语文本。

它与其原语文本保持的联系将根据译文语气或所要求的功能得以具体化。

翻译概述(1)一、学科特点翻译是一种跨越时空的语言活动,是"把一种语言已经表达出来的东西用另一种语言准确而完整地重新表达出来"(范存忠:"漫谈翻译"《翻译理论与技巧》中国对外翻译出版公司,1985,p.80), 是"从语义到文体在译入语中用最切近而又最自然的对等语再现原语的信息"(谭载喜:《奈达论翻译》中国对外翻译出版公司,1984,p.10)。

翻译虽为个体所承作,却是一种社会活动,一门综合性很强的学科。

它既有很强的理论性又有丰富的实践内涵。

就前者而言,翻译经过千百年来各国翻译家的共同努力,已经在语言学、文学、文化、心理学、人类学、哲学和教育学等学科的基础上初步建立了一套理论体系,并在具体实践中总结出了一套行之有效的跨文化和语言转换模式。

随着科学的日益进步,这种体系和模式正处在不断地完善之中。

就后者而言,翻译是人类社会活动的产物,具有很强的实践性。

翻译理论与实践的关系是辨证的;翻译理论产生于翻译实践,反过来又指导实践,实践转过来又丰富翻译理论。

可以说,没有社会实践就不会有翻译理论的产生;没有翻译理论作为指导,翻译实践就会难免走弯路。

因此,学好翻译既要重视翻译理论的学习,又要加强翻译实践;理论联系实际,这是我们学好翻译的必由之路。

二、为什么可能有翻译翻译是人类社会发展和进步的需要,因为人类社会要发展进步就需要在不同文化的民族之间进行沟通,而这一全过程都离不开翻译。

正如Steiner和张培基所说的那样:Translating it is that openeth the window, to let in the light; that breaketh the shell, that we may eat the kernel. (Steiner) 翻译是沟通各族人民的思想,促进政治、经济、文化、科学、技术交流的重要手段,也是进行国际斗争的必要武器。

翻译理论入门这一学期我选修了翻译理论入门这门课,虽然只有13周的课,但我受益匪浅,感受到了李老师上课轻松的学习氛围,学习了许多对中国翻译事业做出巨大贡献的翻译家以及他们的翻译思想,同时李老师还给了我们讲课的机会,我们同学之间共同查资料,合作学习,感受到了合作学习的乐趣,锻炼了讲课能力,我也从其他同学的讲课中借鉴了许多好的地方。

只可惜这是大学的最后一学期了,我相信我从这门课中学到的东西会让我受益终生。

翻译在中华文明乃至世界闻名的传承交流和发展过程中都起了至关重要的作用。

正如季羡林大师说:“倘若拿河流来做比,中华文化这一条长河,有水满的时候,也有水少的时候;但从未枯竭。

原因就是有新水注入。

注入的次数大大小小是颇多的。

最大的有两次,一次是从印度来的水,一次是从西方来的水。

而这两次的大注入依靠的都是翻译。

中华文化之所以能长保青春,万应灵药就是翻译。

翻译之为永达矣!”德莱尔和伍兹沃斯曾从九个方面高度地评价了翻译和翻译家对人类文明发展所作的贡献:字母的发明、民族语言的形成、民族文学的发展、知识的传播、权力的掌控、宗教的流传、文化价值的影响、辞典的编撰和历史的塑造,无一不得益于翻译。

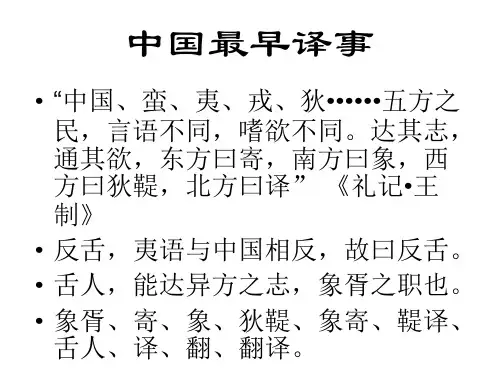

漫长的中国翻译发展史,大致可划分为五个历史时期:汉隋唐宋的佛经翻译时期;明清之际的科学翻译时期;清末民初的西学翻译时期;“五四”以后的社会科学和文学翻译时期;新中国翻译时期。

在各个历史时期都造就了一批杰出的翻译家,特别是20世纪这一百年来,这些翻译大家的翻译理论和翻译思想构成了一部辉煌的中国翻译思想史。

在这门课上,我学习了支谦,道安,鸠摩罗什,玄奘等佛经思想翻译家,他们奠定了中国传统翻译理论的初步基础。

佛经翻译事业从最早的重直译(后汉安清的“贵本不失”,支谶的“弃文存质”,后秦道安的“案本而传,不令有损言游字”),到后秦时期鸠摩罗什的重意译(“曲从方言,趣不乖本”),再到隋代的彦琮又倾向于直译(“宁朴而近理,不用巧而背源”),最后到唐朝时期的玄奘创出的“新译”(“既须求真,又须喻俗”),奠定了中国传统翻译理论的初步基础。