孟子许行章

- 格式:ppt

- 大小:183.50 KB

- 文档页数:1

孟子许行篇的主要观点1. 强调仁义道德的重要性孟子许行篇是中国古代思想家孟子的一篇重要篇章,主要强调了仁义道德的重要性。

孟子认为,人性本善,每个人都具备良知和道德感。

他提出了“四端”理论,即“仁”、“义”、“礼”、“智”,这些是人类行为准则和道德规范。

在许行篇中,孟子强调了仁义道德对于个人和社会的重要性。

他认为,只有通过修身齐家治国平天下才能实现社会的和谐与稳定。

他对于个人修养和品格培养提出了明确要求,并指出只有具备高尚品质的人才能成为真正的君子。

2. 主张仁政与民生至上孟子许行篇中还强调了仁政与民生至上的观点。

他认为,君王应该以仁心治国,关注民众的疾苦,并将民生放在第一位。

他提出了“天下为公”的理念,主张君王应当以大公无私的态度来治理国家,使人民得到福祉。

孟子认为君王的权力来自于天,是一种神圣的责任。

君王应该以身作则,具备仁德,并通过行为示范来影响和教化民众。

他强调了君王应该关注人民的疾苦,解决社会问题,并通过公平正义的政策来保障人民的权益。

3. 主张修身齐家治国平天下孟子许行篇中还提出了“修身齐家治国平天下”的理念。

他认为,个人修养和品德培养是实现社会和谐与稳定的基础。

一个人只有先修身养性,做到“内圣外王”,才能成为一个有道德操守的人。

孟子认为,个人品德的培养必须从家庭开始。

他强调了家庭伦理道德对于个人成长的重要性,并提出了“三纲五常”的思想,即君臣之道、父子之道、夫妇之道以及朋友之道等。

他认为只有通过家庭和睦和良好的亲情关系才能培养出高尚品质和正确价值观。

4. 强调人与天的关系孟子许行篇中还强调了人与天的关系。

他认为,人是天地之间的一部分,与自然万物有着紧密的联系。

他提出了“性善论”,认为人性本善,每个人都具备良知和道德感。

孟子强调了人类与自然和谐共处的重要性,并主张顺应自然。

他认为,只有通过顺应自然以及遵循道德准则,才能实现个体和社会的和谐发展。

5. 主张教育改造社会孟子许行篇中还主张通过教育来改造社会。

孟子许行篇的主要观点《孟子·许行篇》是我国古代哲学家孟子的著作之一,其主要观点可以概括为人性善恶并用、修身达德、仁爱为本。

下面将从这三个方面,以生动、全面、有指导意义的方式来阐述《孟子·许行篇》的主要观点。

首先,孟子认为人性本善,但也存在着恶的一面。

他提到了“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”,意思是说每个人都有天赋的潜质,但要发挥这个潜力需要通过各种努力和困苦的锤炼。

这表明人性本善是有一定条件的,需要在适宜的环境和培养下才能得以发展。

另一方面,孟子也指出,人性中存在着一种恶的倾向,即人的欲望。

人的欲望容易导致贪婪、自私等恶劣行为的产生。

因此,孟子强调要警惕人性中的恶,并通过教育和修养来加以约束和纠正。

其次,孟子强调修身达德的重要性。

孟子认为,人应该修身养性,追求德行的提高。

他说:“修己以敬,众人自敬。

”这意味着人要先敬重自己,才能获得他人的尊敬。

孟子认为,通过对自身的修养和德行的提升,在行为上体现出仁、义、礼、智的品质,才能成为有德之人。

他对于如何修身达德提出了一系列的原则和方法,如遵循天理、德行兼修、敬天爱人等。

这些原则和方法为人们提供了实践和提高自身素质的指导。

最后,孟子的另一个重要观点是仁爱为本。

孟子认为,人的本性中天生具备仁爱之心,即对他人的关切和爱护。

他说:“人皆有不忍人之心。

”孟子通过强调爱人的重要性,主张人应该以仁爱为本,关心他人、帮助他人,营造和谐的社会环境。

他提出了“养亲不孝,乃至不能养亲,则爱人之德不足以交也。

”的理论,指出了仁爱的关键地位。

仁爱不仅体现在个人的家庭关系中,还应当延伸到社会关系和国家治理中,成为人与人之间和社会之间相互关爱的基础。

综上所述,《孟子·许行篇》的主要观点集中体现了人性善恶并用、修身达德、仁爱为本这三个方面。

通过理解和实践这些观点,人们可以更好地认识自己,提高自身素养,与他人建立和谐的关系,共同构建一个更美好的社会。

孟子许行篇的主要观点

孟子许行篇主要讲述了古代中国社会的一种理想化生活模式,即人人平等、互相帮助、共同劳动、共享成果。

这种模式在当时的社会是很难实现的,但孟子通过许行的故事,表达了他对这种理想化生活的向往和追求。

在许行的故事中,孟子描述了一个农民家庭,他们自给自足,互相帮助,共同劳动,共享成果。

这个家庭没有贫富差距,没有贵贱之分,所有人都是平等的。

他们过着简单而充实的生活,不需要向外界乞求任何东西。

孟子通过这个故事表达了他对社会不公、贫富差距、贵贱之分的不满和批判。

他认为,如果每个人都能够像许行家那样互相帮助、共同劳动、共享成果,那么社会就会变得更加美好。

此外,孟子还强调了道德教育的重要性。

他认为,只有通过教育,人们才能够真正实现自我完善和社会的进步。

他提倡孝悌忠信、礼义廉耻等道德观念,认为这些观念是实现人人平等、互相帮助、共同劳动、共享成果的基础。

总之,孟子许行篇主要表达了他对古代中国社会的一种理想化生活模式的追求和向往。

他认为,只有通过人人平等、互相帮助、共同劳动、共享成果的生活方式,才能够实现社会的进步和人类的幸福。

同时,他也强调了道德教育的重要性,认为这是实现这种生活方式的基础。

孟子许行篇的主要观点摘要:一、引言二、孟子许行篇的背景与概述三、许行其人及思想四、孟子与许行的辩论五、孟子许行篇的主要观点六、孟子许行篇的现实意义七、结论正文:一、引言孟子许行篇是我国古代儒家经典《孟子》中的一篇重要对话。

通过孟子与许行的辩论,展示了儒家仁政思想的内涵和特点。

本文将围绕孟子许行篇的主要观点展开论述。

二、孟子许行篇的背景与概述孟子许行篇发生在战国时期,孟子与许行就仁政问题展开辩论。

许行是墨家学派的代表人物,主张兼爱、非攻、节用等思想。

孟子则代表了儒家学派,强调仁政、民本、教化等理念。

三、许行其人及思想许行,名衍,字子舆,墨家学派创立者墨子的弟子。

许行的思想受到墨子的影响,主张兼爱、非攻、节用等,强调爱人无私,反对战争和浪费。

四、孟子与许行的辩论在孟子许行篇中,孟子与许行就仁政问题展开了激烈的辩论。

孟子认为,仁政是儒家学派的核心理念,只有实行仁政,国家才能安定、人民才能幸福。

而许行则认为,仁政并不能解决实际问题,只有兼爱才能实现真正的和谐。

五、孟子许行篇的主要观点1.孟子的仁政思想。

孟子认为,仁政是儒家学派的核心理念,实行仁政是国家的根本任务。

仁政包括政治、经济、文化、教育等方面,旨在实现国家富强、人民幸福。

2.许行的兼爱思想。

许行认为,兼爱是解决社会问题的根本途径。

只有爱人无私,才能实现真正的和谐。

3.孟子的民本思想。

孟子强调民为邦本,认为国家的根本在于民众,只有关爱民众,国家才能安定。

4.许行的节用思想。

许行主张节用,强调反对战争和浪费,认为只有节约资源,才能保障人民的基本生活。

六、孟子许行篇的现实意义孟子许行篇中的观点对于当今社会仍具有重要的现实意义。

仁政思想提醒我们要关注民生,实现国家的长治久安;兼爱思想启示我们要弘扬爱心,构建和谐社会;民本思想强调以民为本,促进社会公平正义;节用思想提醒我们要珍惜资源,实现可持续发展。

七、结论孟子许行篇通过孟子与许行的辩论,展示了儒家仁政思想的内涵和特点。

孟子许行篇的主要观点

孟子许行篇是孟子的一篇重要篇章,主要揭示了孟子对于君子修养和道德实践的观点。

孟子认为,一位君子应该具备道义修身、贤德立命的品德,通过修养自身来改造社会。

孟子强调,做人要有原则,要有恒心去追求道义的实践,要注重自己的修养和道德的提升。

他认为个人的修养是建立在道义之上的,只有具备道德的修养,才能真正成为一个君子。

孟子还强调了道义的实践对于维护社会秩序的重要性。

他认为君子应该具备敬畏天命,尊重王权和礼制。

通过遵循道义准则,君子能够维护社会的和谐与稳定,使人民得以安居乐业。

同时,孟子也提出了百姓对于君子的期望:希望君子能够保持中正、忠诚正直的品德,以身作则,做到言行一致,从而影响和感染他人。

除此之外,孟子还强调了个人修养与社会责任的统一。

他认为个人的修养不仅仅是为了自身的进步,更应该为了造福他人,为社会谋求善治。

君子应该把个人的才能和造福社会有机结合起来,在实践中发挥自己的聪明才智,为社会的进步和公众福祉做出贡献。

综上所述,孟子许行篇的主要观点是:君子应该注重个人修养、遵循道义准则,以身作则,为社会的和谐与稳定做出贡献。

君子应该具备道德修养,以自身的行为影响他人,同时也要明白

自身的修养目的是为了造福整个社会,为公众福祉贡献自己的力量。

许行原文及翻译许行原文及翻译许行生于楚宣王至楚怀王时期。

依托远古神农氏“教民农耕”之言,主张“种粟而后食”“贤者与民并耕而食,饔飨而治”,带领门徒数十人,穿粗麻短衣,在江汉间打草织席为生。

下面是店铺整理的许行原文及翻译,大家一起来看看吧。

许行全文阅读:出处或作者:《孟子》有为神农之言者许行,自楚之滕,踵门而告文公曰:“远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓。

”文公与之处。

其徒数十人,皆衣褐,捆屦织席以为食。

陈良之徒陈相,与其弟辛,负耒耜而自宋之滕,曰:“闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。

”陈相见许行而大悦,尽弃其学而学焉。

陈相见孟子,道许行之言曰:“滕君,则诚贤君也;虽然,未闻道也。

贤者与民并耕而食,饔飧而治。

今也,滕有仓廪府库,则是厉民而自养也,恶得贤!”孟子曰:“许子必种粟而后食乎?”曰:“然。

”“许子必织布然后衣乎?”曰:“否。

许子衣褐。

”“许子冠乎?”曰:“冠。

”曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”曰:“自织之与?”曰:“否,以粟易之。

”曰:“许子奚为不自织?”曰:“害于耕。

”曰:“许子以釜甑爨,以铁耕乎?”曰:“然。

”“自力之与?”曰:“否,以粟易之。

”“以粟易械器者,不为厉陶冶;陶冶亦以其械器易粟者,岂为厉农夫哉?且许子何不为陶冶,舍皆取诸其宫中而用之?何为纷纷然与百工交易?何许子之不惮烦?”曰:“百工之事,固不可耕且为也。

”“然则治天下,独可耕且为与?有大人之事,有小人之事。

且一人之身而百工之所为备,如必自为而后用之,是率天下而路也。

故曰:或劳心,或劳力,劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。

”“当尧之时,天下犹未平。

洪水横流,泛滥于天下。

草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人。

兽蹄鸟迹之道,交于中国。

尧独忧之,举舜而敷治焉。

舜使益掌火;益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。

禹疏九河,瀹济漯,而注诸海;决汝汉,排淮泗,而注之江;然后中国可得而食也。

当是时也,禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?”“后稷教民稼穑,树艺五谷,五谷熟而民人育。

许行《孟子》注译与赏析之蔡仲巾千创作大悟刘祖富编辑【说明】本文选自《孟子·滕文公上》,记录了孟子和许行的门徒陈相之间的一场辩论。

战国时代,有一派思想家是“农家”,许行即是治农家学说的人。

这一派学者出于对当时虐政的厌恶提出恢复到原始共产主义社会的主张,他们认为如果世界上所有的男女都亲自劳动,就可不必刑罚政令而成治世,所以提倡“贤者与民并耕而食,饔飱而治”的主张。

孟子从社会分工的必定性和事物间的质的不同性,批驳了许行之说。

孟子说明社会分工的需要是对的,但他的“劳心者治人,劳力者治于人”的理论是错误的,是抽剥阶级的理论。

他把劳心与劳力,抽剥阶级与被抽剥阶级的对立看成是合理的社会分工,这就为历代的抽剥阶级永远地抽剥和压迫劳动人民提供了理论根据。

【原文】有为神农之言者许行,自楚之滕,踵门而告文公曰[1]:“远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓[2]。

”文公与之处[3]。

其徒数十人,皆衣褐[4],捆屦织席以为食[5]。

陈良之徒陈相[6],与其弟辛,负耒耜而自宋之滕[7],曰:“闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。

”【译文】有个研究神农学说的人许行,从楚国来到滕国,走到门前禀告滕文公说:“(我这)远方的人,听说您实行仁政,希望得到一处住所做您的苍生。

”滕文公给了他住所。

他的门徒几十人,都穿粗麻布的衣服,靠编鞋织席为生。

陈良的门徒陈相,和他的弟弟陈辛,背了农具耒和耜从宋国来到滕国,对膝文公说:“听说您实行圣人的政治,这也算是圣人了,我们愿意做圣人的苍生。

”【注释】[1]为,治,研究。

神农之言,指农家学派的学说。

滕(téng),国名,在今山东滕县西南。

踵,脚后跟。

这里指走到。

[2]廛(chán),一般苍生的住宅。

氓(méng),指从别国迁来的人。

[3]与,给。

处,住所。

[4]衣,穿。

褐,粗平民服,当时的贫苦人所穿。

[5]屦(jù),芒鞋,麻鞋。

[6]陈良,楚国人,是儒家学派的。

许行原文及翻译许行原文及翻译许行生于楚宣王至楚怀王时期。

依托远古神农氏“教民农耕”之言,主张“种粟而后食”“贤者与民并耕而食,饔飨而治”,带领门徒数十人,穿粗麻短衣,在江汉间打草织席为生。

下面是店铺整理的许行原文及翻译,大家一起来看看吧。

许行全文阅读:出处或作者:《孟子》有为神农之言者许行,自楚之滕,踵门而告文公曰:“远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓。

”文公与之处。

其徒数十人,皆衣褐,捆屦织席以为食。

陈良之徒陈相,与其弟辛,负耒耜而自宋之滕,曰:“闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。

”陈相见许行而大悦,尽弃其学而学焉。

陈相见孟子,道许行之言曰:“滕君,则诚贤君也;虽然,未闻道也。

贤者与民并耕而食,饔飧而治。

今也,滕有仓廪府库,则是厉民而自养也,恶得贤!”孟子曰:“许子必种粟而后食乎?”曰:“然。

”“许子必织布然后衣乎?”曰:“否。

许子衣褐。

”“许子冠乎?”曰:“冠。

”曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”曰:“自织之与?”曰:“否,以粟易之。

”曰:“许子奚为不自织?”曰:“害于耕。

”曰:“许子以釜甑爨,以铁耕乎?”曰:“然。

”“自力之与?”曰:“否,以粟易之。

”“以粟易械器者,不为厉陶冶;陶冶亦以其械器易粟者,岂为厉农夫哉?且许子何不为陶冶,舍皆取诸其宫中而用之?何为纷纷然与百工交易?何许子之不惮烦?”曰:“百工之事,固不可耕且为也。

”“然则治天下,独可耕且为与?有大人之事,有小人之事。

且一人之身而百工之所为备,如必自为而后用之,是率天下而路也。

故曰:或劳心,或劳力,劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。

”“当尧之时,天下犹未平。

洪水横流,泛滥于天下。

草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人。

兽蹄鸟迹之道,交于中国。

尧独忧之,举舜而敷治焉。

舜使益掌火;益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。

禹疏九河,瀹济漯,而注诸海;决汝汉,排淮泗,而注之江;然后中国可得而食也。

当是时也,禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?”“后稷教民稼穑,树艺五谷,五谷熟而民人育。

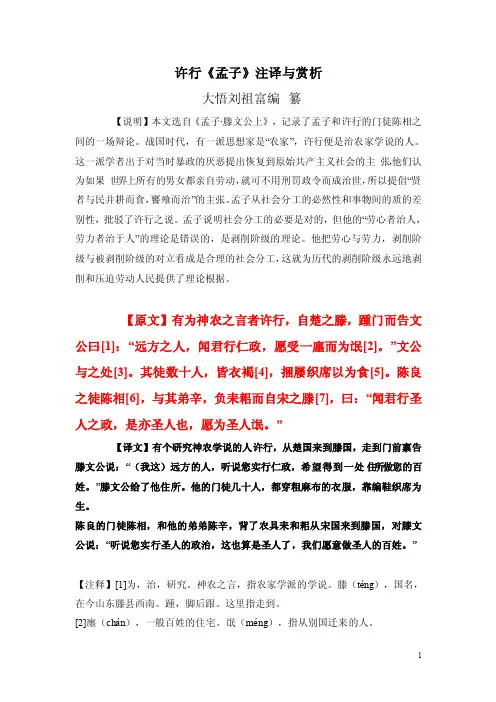

许行《孟子》注译与赏析大悟刘祖富编纂【说明】本文选自《孟子·滕文公上》,记录了孟子和许行的门徒陈相之间的一场辩论。

战国时代,有一派思想家是“农家”,许行便是治农家学说的人。

这一派学者出于对当时暴政的厌恶提出恢复到原始共产主义社会的主张,他们认为如果世界上所有的男女都亲自劳动,就可不用刑罚政令而成治世,所以提倡“贤者与民并耕而食,饔飱而治”的主张。

孟子从社会分工的必然性和事物间的质的差别性,批驳了许行之说。

孟子说明社会分工的必要是对的,但他的“劳心者治人,劳力者治于人”的理论是错误的,是剥削阶级的理论。

他把劳心与劳力,剥削阶级与被剥削阶级的对立看成是合理的社会分工,这就为历代的剥削阶级永远地剥削和压迫劳动人民提供了理论根据。

【原文】有为神农之言者许行,自楚之滕,踵门而告文公曰[1]:“远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓[2]。

”文公与之处[3]。

其徒数十人,皆衣褐[4],捆屦织席以为食[5]。

陈良之徒陈相[6],与其弟辛,负耒耜而自宋之滕[7],曰:“闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。

”【译文】有个研究神农学说的人许行,从楚国来到滕国,走到门前禀告滕文公说:“(我这)远方的人,听说您实行仁政,希望得到一处住所做您的百姓。

”滕文公给了他住所。

他的门徒几十人,都穿粗麻布的衣服,靠编鞋织席为生。

陈良的门徒陈相,和他的弟弟陈辛,背了农具耒和耜从宋国来到滕国,对膝文公说:“听说您实行圣人的政治,这也算是圣人了,我们愿意做圣人的百姓。

”【注释】[1]为,治,研究。

神农之言,指农家学派的学说。

滕(téng),国名,在今山东滕县西南。

踵,脚后跟。

这里指走到。

[2]廛(chán),一般百姓的住宅。

氓(méng),指从别国迁来的人。

[3]与,给。

孟子许行篇的主要观点(最新版)目录1.孟子许行篇的背景和概述2.孟子许行篇的主要观点:仁政、民本、孝道3.孟子许行篇的现实意义正文【孟子许行篇的背景和概述】《孟子许行篇》出自《孟子》这部儒家经典,是孟子学说的重要组成部分。

这篇文章主要记录了孟子与齐宣王之间的一次对话,其中涉及到了仁政、民本、孝道等核心观点。

这些观点对于后世产生了深远的影响,尤其是对于儒家思想的发展和中国古代社会的治理具有重要的指导意义。

【孟子许行篇的主要观点:仁政、民本、孝道】1.仁政:孟子认为,一个好的统治者应该实行仁政,即以仁爱之心来治理国家。

在孟子看来,一个君主只有关爱百姓,让百姓安居乐业,国家才能长治久安。

这种仁政的理念,实际上是对孔子“己所不欲,勿施于人”的黄金法则的进一步发展。

2.民本:孟子强调,国家的根本在于民众,因此治国之道应该以民为本。

在《孟子许行篇》中,孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”这句话明确表明了孟子的民本思想。

这种民本思想对于后世产生了深远的影响,成为了中国古代很多明智统治者的治国理念。

3.孝道:孟子认为,孝道是维护社会秩序、促进家庭和谐的重要基石。

在《孟子许行篇》中,孟子通过讲述舜的故事,强调了孝道的重要性。

孟子认为,一个孝子应该尊敬父母、关爱兄弟、忠实朋友,这样才能形成一个和谐的家庭和社会。

孝道思想在中国古代社会具有极高的地位,对于后世产生了深远的影响。

【孟子许行篇的现实意义】尽管《孟子许行篇》距今已有两千多年的历史,但它所包含的智慧仍然具有现实意义。

在新时代背景下,我们应当继续弘扬仁政、民本、孝道等优秀传统思想,以促进国家繁荣、社会进步、家庭和谐。

《孟子》许行篇读后感《孟子》许行篇读后感篇一《孟子》许行篇,读来真像一场激烈的辩论赛在脑海中展开,孟子和许行就像两个旗鼓相当的辩手,你来我往,唇枪舌战。

许行那套“贤者与民并耕而食,饔飧而治”的观点乍一听,好像还挺有道理的。

就像我们现在说的,当官的不能高高在上,得体验老百姓的生活。

我就想起我小时候,家里长辈总说,那些当官的就得知道咱老百姓种地的辛苦,不能光坐在办公室里吹空调。

许行的想法可能就有点这种感觉,大家都一起干活,一起吃饭,没有什么高低贵贱之分,这多平等啊。

但是呢,孟子可不这么认为。

他说“有大人之事,有小人之事”,这就好比一个大公司,有管理层,有基层员工。

如果让总经理去和普通员工一样天天在生产线上拧螺丝,那这个公司还不得乱套啊?我曾经在一个小社团里待过,也有类似的情况。

本来社长负责统筹安排活动,可有一次他非要和我们一起做那些最基础的布置场地的活儿,结果他自己忙得晕头转向,活动安排也出了不少岔子。

这时候我就有点理解孟子的话了,每个人有自己擅长的事情,分工不同嘛。

不过,我又有点犹豫了。

许行的想法难道就完全错了吗?也许他只是想强调一种平等的精神,让那些当官的不要脱离群众。

现在不是也有很多干部下乡体验生活吗?这是不是有点许行思想的影子呢?但是孟子的反驳也很有力,社会发展到一定阶段,分工是必然的。

就像我们现在,有搞科技研发的,有在工厂做工的,有在学校教书的,如果都混为一谈,都去干一样的事,那社会还怎么进步呢?这篇文章真的让我很纠结,我在许行和孟子之间摇摆不定。

感觉他们俩就像拔河的双方,而我就像那根绳子中间的红布条,一会儿被拉向这边,一会儿被拉向那边。

也许这就是经典著作的魅力吧,它能让你不断地思考,不断地重新审视自己的观点。

我觉得我还得再读几遍这篇文章,说不定下次读又会有新的想法呢。

《孟子》许行篇读后感篇二《孟子》许行篇,哎呀,这可真够让人头疼又着迷的。

许行提出的观点,怎么说呢,有点像那种理想国里的概念。

许行《孟子》注译与赏析

《孟子》是先秦战国时期儒家学派的重要典籍,是一部充满哲学智慧和伦理道德教诲

的文化经典。

许行先生对其进行了精湛的注译,对这部典籍进行了细致的解读和深入的思考,为读者提供了宝贵的思想启示和文化遗产。

首先,许行先生对《孟子》中的诸多名词、典故等进行了详细的注解,如“天命”、“仁”、“义”、“养生”等,让读者能够更深入地理解《孟子》中的思想理念。

其次,

许行先生对《孟子》的篇章结构及脉络进行了深入揭示,使读者能够更加清晰地把握其大

旨和思想基础。

例如,许行先生对“天人感应”、“以人为本”等重要思想进行了深入论述,使读者能够更加全面地了解这些核心理念的内涵和意义。

此外,许行先生还对《孟子》中的句式和文体进行了精微的分析和评价。

他认为,

《孟子》的语言表达简练而深邃,寓意深刻,是中国文化精髓的重要体现。

他还强调了

《孟子》的思想与当代社会的联系,认为《孟子》中的伦理道德观念和思想方法对于当今

社会的建设和发展有很深刻的启示作用。

在注译众多经典中,许行先生的《孟子》注译具有独特的风格和价值。

其注释精良,

行文简练,富有思想深度和哲学感悟,是经典注释的一种典范。

通过深入研读许行先生的《孟子》,不仅可以更好地理解中国传统文化的核心意义,还可以在现实生活中汲取智慧,提高自身修养。

《先秦散文·孟子·为神农之言者许行》原文鉴赏《先秦散文·孟子·为神农之言者许行》原文鉴赏有为神农之言者许行①,自楚之滕,踵门而告文公曰②:“远方之人闻君行仁政,愿受一廛而为氓③。

”文公与之处。

其徒数十人,皆衣褐④,捆屦⑤,织席以为食。

陈良之徒陈相与其弟辛负耒耜而自宋之滕⑥,曰:“闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。

”陈相见许行而大悦,尽弃其学而学焉。

陈相见孟子,道许行之言曰:“滕君则诚贤君也;虽然,未闻道也。

贤者与民并耕而食,饔餮而治⑦。

今也滕有仓廪府库,则是厉民而以自养也⑧,恶得贤?”孟子曰:“许子必种粟而后食乎?”曰:“然。

”“许子必织布而后衣乎?”曰:“否!许子衣褐”。

“许子冠乎?”曰:“冠。

”曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”曰:“自织之与?”曰:“否!以粟易之。

”曰:“许子奚为不自织?”曰:“害於耕。

”曰:“许子以釜甑爨⑨,以铁耕乎⑩?”曰:“然。

”“自为之与?”曰:“否!以粟易之。

”“以粟易械器者,不为厉陶冶;陶冶亦以其械器易粟者,岂为厉农夫哉?且许子何不为陶冶,舍皆取诸其宫中而用之(11)?何为纷纷然与百工交易?何许子之不惮烦?”曰:“百工之事固不可耕且为也。

”“然则治天下独可耕且为与?有大人之事(12),有小人之事(13)。

且一人之身,而百工之所为备,如必自为而后用之,是率天下而路也(14)。

故曰,或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治於人;治於人者食人,治人者食於人,天下之通义也。

“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥於天下,草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人(15),兽蹄鸟迹之道交於中国。

尧独忧之,举舜而敷治焉(16)。

舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。

禹疏九河(17),瀹济漯而注诸海(18),决汝汉(19),排淮泗而注之江(20),然后中国可得而食也。

当是时也,禹人年於外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?“后稷教民稼穑(21),树艺五谷(22);五谷熟而民人育。

孟子许行原文及翻译古诗文网《孟子许行》原文及翻译古诗文网如下:原文:有为神农之言者许行,自楚之滕,踵门而告文公曰远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓。

文公与之处,其徒数十人,皆衣褐,捆屦织席以为食。

徒陈相,与其弟辛,负耒耜而自宋之滕,曰闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。

翻译:有个研究神农学说的人许行,从楚国来到滕国,走到门前禀告滕文公说远方的人,听说您实行仁政,愿意接受一处住所做您的百姓。

滕文公给了他住所,他的门徒几十人,都穿粗麻布的衣服,靠编鞋织席为生。

门徒陈相,和他的弟弟陈辛,背农具耒和耜从宋国来到滕国,对膝文公说,听说您实行圣人的主张,这也算是圣人了,我们愿意做圣人的百姓。

人物介绍许行生于楚宣王至楚怀王时期,依托远古神农氏教民农耕之言,主张种粟而后食,贤者与民并耕而食,饔飨而治,带领门徒数十人,穿粗麻短衣,在江汉间打草织席为生。

滕文公元年,许行率门徒自楚抵滕国。

滕文公根据许行的要求,划给他一块可以耕种的土地,经营效果甚好。

大儒家陈良之徒陈相及弟陈辛带着农具从宋国来到滕国拜许行为师,摒弃了儒学观点,成为农家学派的忠实信徒。

同年孟轲游滕,遇到陈相,展开了一场历史上著名的农、儒论战。

许行农家思想的核心是反对不劳而食,他以农事为主业,同时也从事手工业生产,他还意识到市场货物交换的重要作用,并对物价方面有较深入的研究、认识。

以上内容参考:百度百科—许行关于孟子的古诗孟子的名言名句汇总如下1、尽信书,不如无书2、不以规矩,不能成方圆3、生于忧患而死于安乐也4、民为贵,社稷次之,君为轻5、天时不如地利,地利不如人和6、穷则独善其身,达则兼济天下7、生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼,可谓孝也8、学不厌,智也;教不倦,仁也.仁且智,夫子即圣也9、老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼.天下可运于掌10、生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生取义者也11、天时不如地利,地利不如人和12、一日暴之,十日寒之,未有能生者也13、一叶蔽目,不见泰山14、以五十步笑百步15、鱼,我所欲也;熊掌亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

孟子许行章读后感许行主张大家都得亲自种地才算是有道德,自己自足才好。

这想法乍一听好像挺质朴的,感觉回到了那种原始的田园生活,大家都自己动手,丰衣足食。

但孟子可不同意,他一上来就指出,如果啥都自己干,那还不累死?而且社会分工早就存在了,你总不能让做帽子的人还得自己去种地、织布,然后才做帽子吧。

这就好比,我们不能让厨师先去种粮食、养猪,然后才开始做饭,那大家都得饿成啥样啊?孟子举了很多例子,特别接地气。

他说,要是按照许行的想法,那舜这个大圣人,一边当天子治理天下,一边还得去种地,这不是乱套了嘛。

孟子说的很在理啊,社会分工就是要让专业的人做专业的事。

就像现在,有人专门做医生看病,有人专门做老师教书,要是让医生去教书,老师去看病,那可就麻烦大了。

而且孟子还特别强调,社会是有不同阶层的,大家各有各的作用。

君主有君主的职责,百姓有百姓的事情。

君主负责管理国家,让老百姓能安居乐业,老百姓就负责做好自己的工作,这样整个国家才能有序运转。

从这章里,我还感受到孟子特别会抓对方的漏洞。

许行的观点看似美好,但是不切实际,孟子就抓住这个不切实际的地方猛击。

他的思维特别清晰,一层一层地剖析,就像剥洋葱一样,把许行观点的不合理之处全都展现出来。

这让我觉得在和别人争论或者讨论问题的时候,也要像孟子这样,找到问题的关键,不能被那些表面上看起来很好听的话给忽悠了。

同时,这也让我思考现代社会的分工。

虽然我们现在分工很细,但有时候也会有人觉得好像失去了那种什么都会的“全能感”。

可是我们得明白,正是因为分工,我们的生活才变得这么方便,效率才这么高。

我们享受着分工带来的成果,就像我们能轻松买到世界各地的商品,能享受各种各样的服务,这都是分工的功劳。