大谷运歙砚石

- 格式:docx

- 大小:82.18 KB

- 文档页数:2

说歙砚歙砚的知名度和传世数量应该是仅次于端砚。

歙砚产于古歙州( 今江西婺源, 安徽省歙县、黟县、休宁等地),其中以婺源的龙尾砚为优。

笔者常常将端、歙两类砚⽯与寿⼭、青⽥两类印章⽯料相提并论。

端砚类寿⼭,种类繁多,从普通寿⼭到⽥黄、⽩芙蓉,优劣差距巨⼤,适合收藏品鉴;歙砚似青⽥,种类相对⽐较单纯,质量也相对均衡,适和书画⽤。

当然,这都是相对⽽⾔,个⼈喜好乃⾄地⽅意识则在论外。

因此,普遍情况来看,藏砚家、藏⽯家多青睐端砚、寿⼭⽯,⽽使⽤者往往喜爱歙砚和青⽥⽯。

歙砚与端砚⼀样,始于唐代。

宋唐积《歙州砚谱》记载:“婺源砚。

在唐开元中,猎⼈叶⽒逐兽⾄长城⾥,见叠⽯如城垒状,莹洁可爱,因携之归,刊出成砚,温润⼤过端溪。

”五代末⾄宋初的陶秀实《清异录》记载:“萧颕⼠⽂爽兼⼈,⽽矜躁为甚。

尝⾄仓曹李韶家,见歙砚颇良,既退,语同⾏者:君识此砚乎?盖三灾⽯也。

同⾏不喻⽽问之,⽈:字札不奇,研⼀灾。

⽂辞美,研⼆灾。

窗⼏狼籍,研三灾。

同⾏者敛眉颔之。

”肖颖⼠为唐开元⼆⼗三年(735)进⼠,此可证明唐盛时,歙砚已经颇有显名。

⼜载:“开元⼆年,赐宰相张⽂蔚、杨涉、薛贻宝相枝各⼆⼗,龙鳞⽉砚各⼀。

宝相枝,斑⽵笔管也,花点匀密,纹如兔毫。

鳞,⽯纹似之;⽉砚,形象之,歙产也。

”据考证,这⾥说的“龙鳞⽉砚”,就是⾦星歙砚。

从出⼟、传世砚台实物看,唐代的歙砚不在少数。

南唐时期,歙砚⼤受宠爱,中主李景推重歙⽯,专门在歙州设置了砚务官,由砚⼯李少微任之。

后主李煜对歙砚更是推崇,歙砚、澄⼼堂纸、李廷珪墨⽂房三宝名传天下。

宋代⽂⼈墨客好砚台、爱⽂玩之风兴盛,这种背景下,歙砚有了较⼤的发展。

歙⽯开采规模扩⼤,从传世、出⼟的宋代歙砚考察,质地精美、雕刻⼯细、形式多样,为当时砚台之冠。

安徽1953 年于歙县⼩北门宋代窖藏出⼟了⼗七⽅歙砚(图⼀),可以佐证。

宋代书法家苏轼在《万⽯君罗⽂传》中,将“罗⽂君”(罗纹砚)与“⽑纯”(笔)、“墨卿”(墨)、“楮先⽣”(纸)称为“⽂苑四贵”,亦即⽂房四宝。

上饶歙砚故事

在唐朝开元年间,歙州有一个猎户叶氏,他进入山中打猎,遇到了一只不知名的野兽。

叶氏准备好弓箭,准备射杀这只野兽。

然而,这只野兽非常灵活,躲过了他的攻击,然后径直逃跑。

叶氏不愿放弃即将到手的猎物,于是紧追不舍。

他一路追踪到一个叫长城里的地方,突然,他被溪水所吸引,放弃了继续追踪野兽。

他走近一看,发现山溪里的叠石如城,莹洁可爱。

于是,叶氏带着这些石头回家,琢磨成了砚台。

他发现这种砚台温润大过端溪砚台,这就是歙砚的开始。

这个故事被记载在宋人洪景伯的《歙砚谱》一书中。

歙砚全称歙州砚,是中国四大名砚之一,与甘肃的洮砚、广东的端砚、黄河的澄泥砚齐名。

好的砚台需要以材质为基础,而制造歙砚所用的歙石是产自婺源与歙县交界处的龙尾山(又称罗纹山)下溪涧中的最优质材料,因此歙砚又称龙尾砚。

诚如苏东坡所评价的那样:“涩不留笔,滑不拒墨。

”

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

解读歙砚歙砚全称歙州砚,也称龙尾石砚,产自今江西省婺源县溪头乡的龙尾石山,中国四大名砚之一,迄今已有1300多年的历史。

龙尾石山也称罗纹山,位于婺源县溪头乡(古万安乡)境内。

砚山村坐落在龙尾石山的中心位置。

历史上已开采的砚坑主要集中在砚山村周围,如眉子坑、罗纹坑,水舷坑、金星炕、水?r坑等。

名贵的眉纹、金星、金晕、罗纹等石品就出自以上砚坑。

龙尾石的优良材质和美妙的天然纹理,体现在砚石的质、纹、色上。

所谓质指砚石的内在质量,纹是砚石中的天然纹理,色为砚石的固有色。

龙尾石结构坚紧,纹理缜密,石肤温润,发墨如砥。

对此,宋代大文豪苏东坡感触颇深,他在《孔毅夫龙尾石砚铭》中谓龙尾石“涩不留笔,滑不拒墨,瓜肤而彀理,金声而玉德”。

龙尾石绝大多数都有内在的天然纹理,且纹理形态多样,美妙异常。

古人对龙尾石的天然纹理十分看重,按纹理的特征一一赋名,根据史料和现存实物,两者对照,可将龙尾石的纹理分为罗纹、眉纹、金星、金晕、鱼子等五大类。

罗纹,纹理如丝绸般旖旎,眉纹,也称眉子,呈黑色,为条状,如人的眉毛,金星,色金黄,呈点状,分布在背黑色的砚石中,如夜空闪烁的星斗,十分耀眼;金晕,为金黄色,如太阳或月亮周围所形成的光圈;鱼子,指砚石中细小的黑点,分布均匀密集,如鱼卵状。

除了以上5种纹理的龙尾石,还有一些特殊的、少见的石品,如纹理为银晕、银星、玉带(玉带石中多有金星,也有金晕,因此又有玉带金星、玉带金晕之称)、龙鳞者等。

从开采出来的砚石看,龙尾石的色彩为青灰色,但经人工细磨(指砚石加工制成砚坯和制成砚台)后,石色变黑,为青黑色。

青黑色为龙尾石的主色调。

歙砚的造型颇多,总的可归纳为几何形、仿物形、随形和自然形四大类。

唐宋时,无论是砚石的开采还是砚的制作,都进入了历史上最兴盛的时期。

这一时期,歙砚的采制业为官办,歙砚成为朝廷的贡品,深受皇室和达官贵人、文人雅士的珍爱,体现出了较高的实用价值和收藏价值。

宋代,歙砚以其造型丰富、雕饰精美而被砚坛瞩目。

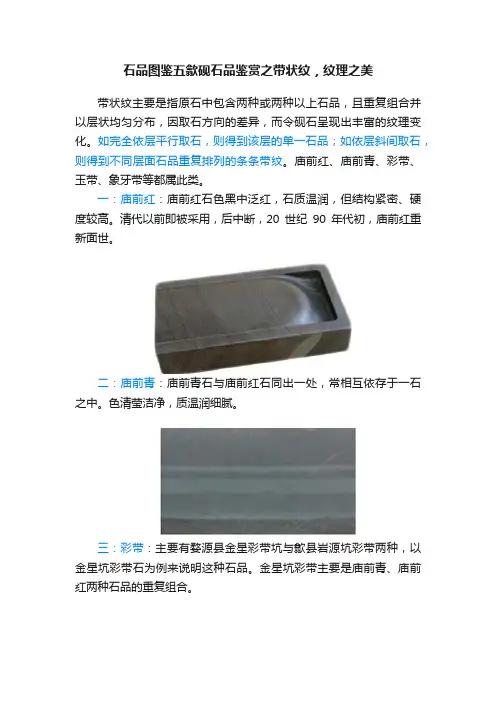

石品图鉴五歙砚石品鉴赏之带状纹,纹理之美带状纹主要是指原石中包含两种或两种以上石品,且重复组合并以层状均匀分布,因取石方向的差异,而令砚石呈现出丰富的纹理变化。

如完全依层平行取石,则得到该层的单一石品;如依层斜间取石,则得到不同层面石品重复排列的条条带纹。

庙前红、庙前青、彩带、玉带、象牙带等都属此类。

一:庙前红:庙前红石色黑中泛红,石质温润,但结构紧密、硬度较高。

清代以前即被采用,后中断,20世纪90年代初,庙前红重新面世。

二:庙前青:庙前青石与庙前红石同出一处,常相互依存于一石之中。

色清莹洁净,质温润细腻。

三:彩带:主要有婺源县金星彩带坑与歙县岩源坑彩带两种,以金星坑彩带石为例来说明这种石品。

金星坑彩带主要是庙前青、庙前红两种石品的重复组合。

四:玉带:玉带石质如玉,颜色偏绿,上有间距宽窄不等的黑色条纹直线分割。

中间宽窄不等的偏绿色条纹就称玉带。

玉带常常伴有金星金晕出现,因此如细分,还有玉带金星、玉带金晕之称。

玉带与庙前青、庙前红同出一砚坑,因其在岩层的最深处,在那里,青色逐渐变绿,红色逐渐变黑。

五:玉底:与玉底石同出一坑,有玉底象牙带(玉底白玉带),翡翠豆斑(翡翠豆青)等。

石质优良者的确有玉石般的质地,粗糙质硬者不宜作为砚材。

歙砚石除以上介绍外,还有歙红、歙青、紫云玉斑等。

歙砚有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,深受历代文人雅士的青睐和爱戴。

唐代李山甫有诗云:“追琢他山石,方圆一勺深,抱才唯守墨,求用每虚心,波浪因纹起,尘埃为废侵,凭君更研究,何啻值千金。

”唐代,歙砚声名日盛,被誉为“天下冠”,歙砚的身价也是扶摇直上。

“何啻值千金”名副其实!。

歙砚传奇之——斩尾龙问政祭母凌红军、张永鸿搜集整理徽州自古物华地丰,人杰地灵,是钟灵毓秀之境。

素有“东南邹鲁”之称。

而徽州府治所在地歙县,更是自隋唐以来,一直为是古徽州政治、经济、文化中心,享有“文化之邦”的美誉。

是著名的“中国歙砚之乡”和“徽墨之都”。

这里有着很深的文化底蕴,秦始置县,古称新安。

在民间也流传着许多传奇的神话故事和民间传说。

“千寻练带新安水,万仞花屏问政山。

”地处歙县城东的问政山,相传古代曾有皇帝来这里拜访智者,寻求问政于治国之道。

而后又因唐代歙州刺史于德晦为从兄于方外筑问政山房而得名。

山峰连绵起伏,层峦叠嶂,如翔鸾舞凤,风景十分秀丽。

宋代苏辙《题问政山岁寒亭》有诗云:“槛外甘棠锦绣屏,长松何者擅亭名?浮花过眼无多日,劲节凌寒尽此生。

”旧有一观二寺十三庵、聂真人炼丹池、半山亭等胜迹,蜚声远扬。

“问政祭母”的传奇故事就发生在这里。

相传,问政山的道观里住着一老一少两道士。

有一天,老道士蒸煮了一个三千年长藤、三千年开花、三千年长茎块成了人形的何首乌,据说吃了可以成仙,小道士眼馋就偷吃了一点,老道士发觉后,心想干脆成全小道士,整个儿让他吃了。

小道士吃下这支有着九千年修行的何首乌后,功力大增,成了一个神通广大的真人。

道士本姓许,人称许真人。

有一位名叫王荥的浙江淳安知县被派往徽州府升任为知府。

一个风和日丽的日子,他便携带着他的夫人及眷属, 乘船沿新安江逆流而上,来歙县就职。

当船行至在新安江九里潭老龙矶水面时,知府夫人等人被清澈如镜的江水所吸引,出舱梳洗,泼水嬉戏。

突然,一阵怪风吹来,把知县夫人头上的金钗吹落掉入江中, 此时江水清浅见底, 金钗在水底卵石映衬的作用下,闪闪发光,。

恃才矜己的知县便跳入水中去捞, 这时江水突然变混, 天空乌云密布, 江面波涛汹涌,一片昏暗,知县夫人顿时不知所措。

一段时间后, 云清雾散, 知县从水中把金钗捞起来给夫人戴好, 夫人十分感动,可是她却不知眼前的这个知县已是江内的一条乌龙精所变, 乌龙精见知县夫人容貌迷人, 便起了歹心,设下了圈套, 吃了知县,霸占了知县夫人,并继续上徽州府衙赴任。

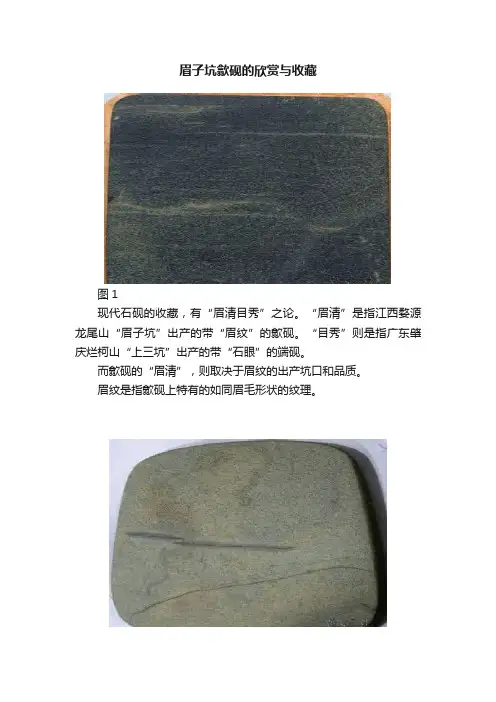

眉子坑歙砚的欣赏与收藏图1现代石砚的收藏,有“眉清目秀”之论。

“眉清”是指江西婺源龙尾山“眉子坑”出产的带“眉纹”的歙砚。

“目秀”则是指广东肇庆烂柯山“上三坑”出产的带“石眼”的端砚。

而歙砚的“眉清”,则取决于眉纹的出产坑口和品质。

眉纹是指歙砚上特有的如同眉毛形状的纹理。

图2虽然从古至今对眉纹的认知角度有所变化,但“眉子坑”一直是龙尾砚石中代表性的坑口之一,有着举足轻重的地位,古代许多有关歙砚的典籍里都会提到“眉子坑”。

直至今日,“眉子坑”出产的眉纹砚依然是优质歙砚的标志之一,歙砚中石质最佳、市场价格最高的还是“眉子坑”出产的唐眉砚石。

还有“眉子坑”坑壁石,虽然眉纹已略显飘散,但其纹理充满动感之美,依然让人爱不释手。

“眉子坑”荣列歙砚的四大名坑之首,与“水舷坑”“金星坑”“罗纹坑”均分布在龙尾山的一小片山坡范围内,坑口相距很近,其中“眉子坑”和“水舷坑”都有眉纹砚石出产。

图3“眉子坑”在龙尾山下部,从芙蓉溪至砚坑仅几十米,唐宋时期开采,元代以后没有开采的记载,20世纪80年代初期才重新大规模的开采,但随着市场需求量的逐渐加大,所出的佳石越来越少,现已禁采。

歙砚在唐代被分为眉纹石和金星石两大类,在苍黑和青碧色的歙砚上,或是分布着美丽的眉纹,如群雁翔集,似笑眉绽放。

或是布满大小各异金光闪闪的金星,像风扫梨花,似星空漫天,磨之坚而不滑,扣之玉振金声,抚之紧密温润。

眉纹是歙砚中独特的纹饰,眉纹的美观度以“眉子坑”出产者为上,“水舷坑”“水蕨坑”“叶九坑”“外庄坑”出产的眉纹次之,实用性以“水蕨坑”出产者为佳。

图4宋元时期的歙砚开采和制作进入了历史上的高峰,从唐宋时期开采的“眉子坑”“金星坑”“罗纹坑”和“水舷坑”等著名老坑,到随后的“水蕨坑”“叶九坑”“紧足坑”“碧里坑”“济源坑”和“外庄坑”等众多砚坑,产出的精美砚石逐步形成了罗纹、眉纹、金星、鱼子纹四大类50余个小类的品种。

眉纹与金星体现出的是两种不同的形式美和审美情趣。

歙砚的石材

米芾说过:“石理发墨为上,色次之,形制工拙又次之,文藻缘饰虽天然失砚之用。

”一般来说,看砚台有四相:质、品、工、铭。

首先要观其材质,再察其品相,再细琢其功,最后品其铭。

可见,石材是决定砚台品质的最重要的因素。

那么今天,我们就来谈谈歙砚的石材。

眉纹/吴贵生提供

歙砚的石材,又叫歙石或歙砚石,其形成大约需要10亿年的地质变化。

歙砚的石材的主要矿物成分为绢云母、石英、黄铁矿、磁黄铁矿、褐铁矿、炭质等,其花纹结构十分突出,有鱼子纹、罗纹、金晕纹、眉纹、刷丝纹等类型。

鱼子金星晕/杨裕军提供

歙砚石颜色一般是灰黑、黑色,但也有青灰色、紫红色。

歙石石

质优良,色泽曼妙,莹润细密,有“坚、润、柔、健、细、腻、洁、美”八德。

金星金晕纹/吴日生提供

歙砚砚材纹理肌肤细密,涩不留笔、滑不拒墨,扣之有声,抚之若肤,磨之如锋,宜于发墨,长久使用,砚上残墨陈垢,入水一濯即莹洁,焕然如新,有“孩儿面”、“美人肤”之称,被誉为“石冠群山”、“砚国名珠”。

水波纹/吴贵生提供

正是因为歙砚石材有这些品质,历代文人对歙砚及其石材特别青睐,如柳公权、欧阳修、苏东坡、米芾、蔡襄、黄庭坚、唐寅等无不视其为至宝。

欧阳修在《砚谱》中说:“歙万出于龙尾溪,其石坚劲,大抵多发墨,故前世多用之。

以金星为贵,其石理微粗,以其手摩之,索索有锋芒者尤佳”。

刷丝螺纹/吴日生提供

苏东坡评歙砚:涩不留笔,滑不拒墨,瓜肤而縠理,金声而玉德。

南唐后主李煜说:歙砚甲天下!。

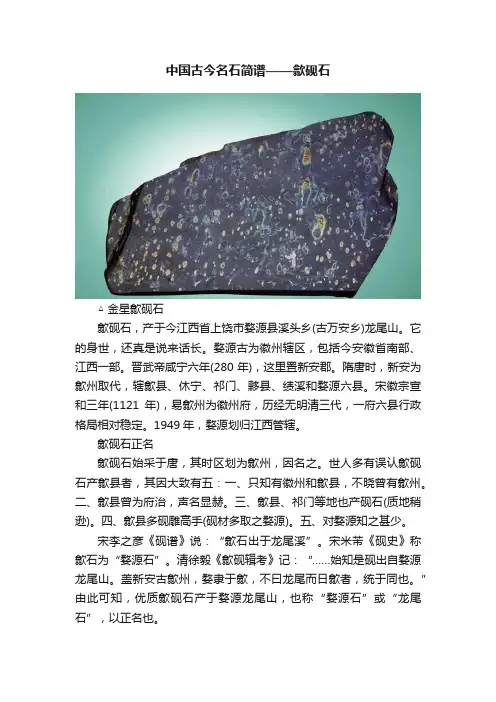

中国古今名石简谱——歙砚石△ 金星歙砚石歙砚石,产于今江西省上饶市婺源县溪头乡(古万安乡)龙尾山。

它的身世,还真是说来话长。

婺源古为徽州辖区,包括今安徽省南部、江西一部。

晋武帝咸宁六年(280年),这里置新安郡。

隋唐时,新安为歙州取代,辖歙县、休宁、祁门、黟县、绩溪和婺源六县。

宋徽宗宣和三年(1121年),易歙州为徽州府,历经无明清三代,一府六县行政格局相对稳定。

1949年,婺源划归江西管辖。

歙砚石正名歙砚石始采于唐,其时区划为歙州,因名之。

世人多有误认歙砚石产歙县者,其因大致有五:一、只知有徽州和歙县,不晓曾有歙州。

二、歙县曾为府治,声名显赫。

三、歙县、祁门等地也产砚石(质地稍逊)。

四、歙县多砚雕高手(砚材多取之婺源)。

五、对婺源知之甚少。

宋李之彦《砚谱》说:“歙石出于龙尾溪”。

宋米芾《砚史》称歙石为“婺源石”。

清徐毅《歙砚辑考》记:“……始知是砚出自婺源龙尾山。

盖新安古歙州,婺隶于歙,不曰龙尾而日歙者,统于同也。

”由此可知,优质歙砚石产于婺源龙尾山,也称“婺源石”或“龙尾石”,以正名也。

展开剩余86%文化婺源2005年秋,我们踏上寻访歙石故园之路。

自天津驱车700余千米至安徽省黄山市屯溪—古徽州府治。

明汤显祖《新安诗》:“一生痴绝处,无梦到徽州。

”徽州的山水,使这位大戏剧家一生魂牵梦绕。

稍事休整,我们去看望徽州六个儿女中,唯一嫁出的宝贝女儿—婺源。

自黄山行车100多千米到婺源。

婺为女星宿名,古语中的水中静女,千来静立水中,与那纯美山水融为一片,难怪人们说婺源是中国最美的乡村。

婺源的县治名紫阳镇,紫阳是明代理学家朱熹的别号,婺源是朱熹的老家。

南宋咸淳五年(1269年),诏赐婺源为“文公阙里”,至今镇上,还有朱子的老宅供人凭吊。

△ 眉纹歙砚石婺源人大多是自三国两晋南北朝、唐末五代和两宋战乱之际,由中原迁来的世家大族,文化底蕴非常深厚。

“山间茅屋书声琅,放下扁担考一场”这是婺源乡间俚语。

自宋至清,这个小县出了进士552人、仕宦2665人。

[转载]歙砚石品欣赏(一至四)歙砚的石品之一-------眉纹眉纹也称眉子,如人的眉毛,成条状,以产自婺源县砚山眉子坑的眉纹为优。

质地好的眉纹石,石质坚润,并有强烈的折光。

眉纹有粗细、长短、疏密、聚散之别,各具风采。

根据这些形态,分别称它们为:一:粗眉纹;又称阔眉纹,眉纹宽阔,长短不一。

二:细眉纹;眉纹纤细,有长友短。

如美人的柳叶眉一样妩媚动人。

三:长眉纹;眉纹修长,自然洒脱,疏密有致,有的贯穿于砚面两端。

线条优美、意境深远者如书画之笔法,直入画境。

四:短眉纹;眉纹短小而更具神采,质好形优者如画龙点睛之笔。

五:重眉纹;两条眉纹大小相同,呈上下紧密排列,与对眉纹略有不同。

五:对眉纹;眉纹工整清晰,平行成对排于砚面,酷似人的双眉,是眉纹中的珍品。

六:雁湖眉纹;其纹理状如飞雁群集,又如一池湖水,是眉纹中之精品。

七:水浪眉纹;水波罗纹、眉纹的混合石品,以婺源县砚山水舷坑所出位典型。

八:金星、金晕眉纹;眉纹与金星相间者,称为金星眉纹。

眉纹中有金晕相间者称金晕眉纹,有称紧蹙眉子。

九:枣心眉纹;眉纹两头尖细,中间粗且有斑,犹如枣核状,称为枣心眉纹,短小者为上。

十:线眉纹;眉纹细如线,长短不等,极富欣赏性。

十一:虎斑眉纹;由多条长短粗细不等的眉纹组成,状如老虎身上的斑纹,逼真者为上十二:鳝肚眉纹;石色黄中有黑点,如鳝鱼腹部之肤,眉纹多为线眉纹,排列均匀,呈紫黑色。

另外,纹理与鳝肚眉纹相同,石色青黑如泥鳅背者,称为鳅背眉纹,也称鱼子眉纹。

十三:白眉纹;眉纹的色彩为白色,多数伴有龟甲纹。

苏东坡酷爱歙砚,“涩不留笔,滑不拒墨,瓜肤而榖理,金声而玉德。

厚而坚,足以阅人於古今;朴而重,不能随人以南北。

”是他对歙砚的极高评价。

注:歙砚石品详细内容参见《歙砚新考》歙砚的石品之二-----罗纹罗纹就是状如丝绸般的纹理,以产自婺源县砚山的罗纹为最优。

纹理有粗与细、疏与密、明与暗的区别,呈现出多种形态,按罗纹的形态划分,主要有:一:粗罗纹;纹理交织明显,石质结构较粗松,同一石中,色深处硬度大,色浅者硬度小。

歙砚,因产于古歙州(后改徽州)而得名(唐宋时歙州下辖歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪诸县)。

古歙州各地都出产砚石,其中尤以产于婺源龙尾山的砚石纹色最多、品质最好。

清·徐毅《歙砚辑考》记载:“……不曰龙尾而曰歙者统于同也。

”用龙尾石制成的砚是歙砚的精华和杰出代表,也是历史上四大名砚称谓之所指。

如果说端砚的发展还算得上是“一帆风顺”的话,歙砚的成长则可以说是起伏波荡。

概括地说就是:歙砚起源于唐,兴盛于宋,衰退于明清,复兴于现代。

一、歙州地名的变迁歙州作为一个古地名,她并不是一成不变的,在这里我们主要关注的是歙州名称的由来以及婺源县归属的变迁。

古歙州在中国安徽省南部地区,早在新石器时代,这里就有人类活动的足迹。

秦统一中国后,曾在这里设置了黝(后改为黟)、歙二县,属鄣郡,这大概是“歙县”作为地名出现在大家面前的最早时间吧,至今已有2 200余年的历史了。

自公元280年置新安郡始,这里的地域格局就已初步形成。

隋唐至北宋时期,新安郡为歙州所取代。

宋徽宗宣和三年(1121年),易歙州为徽州。

从此,历经元明清三代,徽州(府)所辖歙县、休宁、婺源、祁门、黟县和绩溪六县的行政格局一直处于相对稳定状态。

公元1912年(民国元年),中华民国临时政府实行废府留县,徽州府不再存在,原辖六县保留,直属安徽省辖。

公元1934年(民国廿三年),国民政府将婺源县从安徽省割离出来,划归江西省管辖。

1947年(民国三十六年),婺源县回归皖辖。

公元1949年(民国三十八年)五月,徽州故地成立徽州区行政督察专员公署(简称徽州专区),所在地初设在歙县,后迁到屯溪。

下辖屯溪市及歙、黟、休宁、祁门、绩溪、旌德六县。

此前,婺源县再度划归江西省管辖。

1971年,徽州专区改称徽州地区。

1987年11月,国务院批准改徽州地区为黄山市。

1988年7月,地级黄山市正式成立,辖三区(屯溪区、徽州区、黄山区)四县(歙县、休宁县、黟县、祁门县)和黄山风景区,同时绩溪县被划出,隶属安徽省宣城地区。

歙砚主要的砚石坑口分布砚石罗纹坑口自宋·唐积《歙州砚谱》始,众多文献、论著中都描述过歙砚石的坑口分布状况。

20世纪60~80年代,安徽歙砚厂、安徽省地质局332地质队以及江西婺源县有关部门等对歙砚石坑口进行了大规模探寻及普查工作,验证了砚石主要分布在风景秀丽的黄山山脉和白际山脉之间的歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪诸县境内,以婺源县砚山村的龙尾山砚石最为知名。

>四大名坑位置图一、婺源县砚坑1.砚山(龙尾山)的砚坑砚山村位于江西省婺源县东南龙尾山脚下,龙尾山亦称罗纹山,龙尾山出产的砚石称龙尾砚石。

砚山(龙尾山)及其附近的砚石坑口主要有:>桥头砚坑眉子坑眉子坑在龙尾山之西,距芙蓉溪30米左右。

唐开元年间开始开采,宋代达到高峰,元代之后未见有关开采的文字记载,20世纪60年代初重新发掘。

此坑从上至下分为三处:上坑(主要石品有鱼子纹、线眉、鳝肚眉纹、白眉、龟背、枣心眉等),中坑(主要石品有粗眉、长眉等),下坑(主要石品有细眉纹、短眉纹、暗细罗纹等)。

上坑眉纹偏细,折光不强烈;中坑的眉纹比较长、较阔,眉纹之间交织较多;唯下坑所出的眉纹最典型,其纹色清晰,石质莹润光洁,为上品。

另外,眉子上坑以及之上的部分石层中,有些石头也是优质砚石,主要石品有鱼子纹、鱼子金圈等。

>水舷坑位置罗纹坑罗纹坑位于眉子坑东侧,南唐时开采。

石品有粗罗纹、细罗纹和刷丝纹等。

水舷坑水舷坑位于眉子坑下芙蓉溪旁,南唐时开发。

矿坑低于溪床下5~6米,常年水淹,开采十分困难。

此坑于1979年和1986年两度集中人力、物力进行过重点开采。

石品主要有金星、金晕、水浪纹、罗纹等。

2005年2月4日,因拓宽砚山村的马路,水舷坑被填平了,一个名坑在经历辉煌后再度沉睡地下,或许这就是对水舷坑最好的保护。

>原砚石矿基地金星坑金星坑又称罗纹金星坑,在眉子坑东侧。

宋时开发,后停采,20世纪60年代初重新发掘。

石品主要有金星、金晕、玉带、彩带、罗纹等,石质上乘。

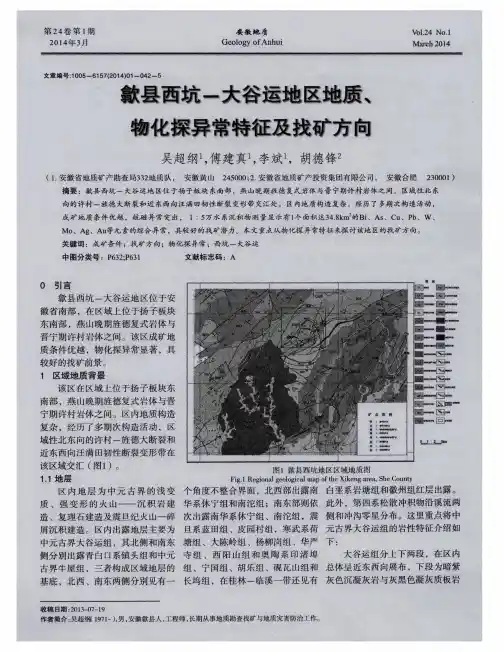

皖南歙县砚石板岩赋矿层位地质特征及找矿方向:以双河口砚石矿床为例任明军;周俊兰;秦伟;杨晓勇【摘要】通过野外地质调查,查明了矿区内地层、构造特征及成矿地质条件.确认砚石矿赋存于大谷运组上段黑色板岩发育地段,并受地层层位控制.确定矿床类型为区域高变形浅变质沉积型.矿区围岩蚀变主要为绢云母化、绿泥石化、硅化、钠长石化、黄铁矿化和高岭土化等.以双河口砚石矿床为例,通过地表工程揭露与钻探工程控制,圈定出砚石矿体5条,该区砚石品级可为特等品、一级品、二级品、三级品四个品级.结合区域成矿条件,对皖南砚石资源的找矿方向进行了论述,区域上可找寻赋存黑色板岩的地层,沉积环境相差不大,变质程度相似的中元古代-青白口纪的牛屋组、大谷运组、镇头组等板岩相对发育层位.【期刊名称】《安徽地质》【年(卷),期】2019(029)001【总页数】8页(P22-29)【关键词】砚石矿资源;赋矿层位;浅变质沉积型;找矿方向;安徽歙县【作者】任明军;周俊兰;秦伟;杨晓勇【作者单位】安徽省地质矿产勘查局332地质队, 安徽黄山245000;中国科学技术大学, 安徽合肥 230026;安徽省地质矿产勘查局332地质队, 安徽黄山245000;中国科学技术大学, 安徽合肥 230026【正文语种】中文【中图分类】P619.2850 引言歙县双河口砚石板岩矿普查区位于歙县县城353°方位约35km处大谷运村双河口组,行政隶属歙县溪头镇管辖。

本区为中低山区,海拔高程在350~1130m之间;地势呈北西高,南东相对低的趋势。

相对高差在200~550m之间,属中等切割区。

歙县是国家历史文化名城,位于安徽省南部,北倚世界著名风景区黄山,东邻浙江杭州。

歙县古代就有开发砚石的悠久历史,歙砚与端砚、洮砚和沉泥砚一道为中国四大名砚之首,为历代文人墨客所青睐。

然而,历史上一直没有针对砚石开展过系统的资源评价,本研究是首次对该矿床开展歙砚石开展地质调查,并获得客观的地质储量。

关于歙砚子石在面对现代歙砚发展的现实情况下,对于歙砚子石我们最有实际价值的也就是目前活跃着的武溪子石与芙蓉溪子石。

自唐宋时期开坑采石制砚起,优质的歙砚石材就主要来源于以罗纹山为中心的较小范围的一片区域。

罗纹山被两条溪水所夹围,南面称武溪,北面称芙蓉溪。

两溪交汇处称溪头,合二溪为一流,古时武溪与芙蓉溪两岸均有开坑采石。

古代开坑采石过程中由于开采方式、取材标準以及审美习惯等因素,一些现在看来尚可以制砚的石材被遗弃、堆积在矿坑的周边。

这些石材现在被我们称做古遗石。

至今尚可以看到和使用的古代开坑采石时留下的古遗石,主要是以柴林石(在前面《四大老坑之金星坑》一文中已介绍)与子石的两种形态出现。

开坑时期因各种原因有些砚矿石进入了矿坑下的溪水中。

这些经人工开采出而后落入溪流中的砚矿石,在溪流的自然环境中经过千年左右的冲磨与浸泡,外形已变的圆浑,较接近卵石的形态,同时外表也发生了明显的变化。

这些砚矿石的外观与品质和坑道中取得的山采石已有了明显的区别。

因此,按照鉴赏砚石的传统习惯,我们将其称为“籽料”习惯称子石。

开采于武溪两岸的砚石所形成的子石称为武溪子石;开采于芙蓉溪两岸砚石所形成的子石则被称为芙蓉溪子石。

不管石从制砚实用还是艺术要求的角度上看,绝大多数子石表面的质地与色泽均明显优于开采自同坑石材,毫无疑问这些子石得到千年左右溪水中浸润这一特殊经历的结果。

虽然我们可以在元代有关文献上看到,那时的砚工们已经有明确目的地为制作“真歙砚”于雨季洪水过后在溪水中艰难寻觅古遗砚石材的记述。

但由于那时距开坑时间跨度相对较短,那时溪水中古遗石的子石特征,远不及现在发育成熟。

尽管我们在明清时期的古砚中可以见到极为少量的具有子石特征的随形砚作品,但实是凤毛麟角。

新端砚品质与古端曾达到的高水平相比,如今已显示出不可逆转地衰退,新子石歙砚品质却能较古歙砚有显着提高,审美境界较古歙砚有极大的扩展。

这就是近年来很多人提出的“古端新歙”论。

大谷运歙砚石——柯仲运

作者:文房四宝发布于:2013-08-05 01:35:13 文字:【大】【中】【小】人们一提起歙石产地,往往只知龙尾山,对其它砚坑则不甚了解。

历史上有人称歙砚为“龙尾砚”,但龙尾石并不能代替所有歙石,而只是歙砚石中的一个品种,在歙砚石中质地优良的还有大谷运砚石。

大谷运地处歙县北端,位于江南台隆北侧,旌德大断裂与绩溪大断

裂之间的汪满田倒扇形背斜地质结构的附近,组成背斜的地层为前震旦

系牛屋组浅变质碎屑岩系,宽约7公里。

砚石矿层岩性为板岩、含粉砂

板岩和砂质板岩。

本区共有11层砚石矿层,长度一般50—60米不等,

厚度0.4—4米左右。

现已探明砚坑有10余处,分别为冰纹砚坑、龙潭

老砚坑、双河口一号坑、泥潭坞砚坑、双河口七号坑、紫荆湾一号坑、

冰纹及千层石坑、大谷运上坑、大谷运下坑等。

这些砚坑采出来的砚石

都统称为龙潭砚石,大谷运砚石实际所指也就是龙潭砚石。

这些采坑中

的岩性多为黑色板岩,黑色含粉砂板岩和灰黑色砂质板岩互层,顶底板

为黄绿色千枚岩及黑色板岩。

采坑中的砚石含鳞片状绢云母及隐晶质达

92%—95%,属优质砚石,硬度一般在摩氏计3—4度之间,这样的硬

大谷运龙潭石

度最适合用于砚台的制作。

硬度过大,雕刻困难;硬度过小,容易使墨

堂磨得凹凸不平,影响砚的寿命。

如果砚石的硬度低于墨的硬度,容易

将砚石研成粉末,混入墨中影响书写效果。

大谷运区域砚石矿层层数多,规模大,石质细润,粒度均匀,发墨益毫。

发墨益毫的原因主要是这一区域的砚石中含有6%—15%的粉砂和微粒石英,均匀分布在其中,并呈棱角状及次棱角状,恰似在砚石中嵌入“金刚砂”,所以发墨。

砚石中绢云母成分高,润滑细腻,所以不

损笔,益毫。

大谷运砚石质地坚硬、叩之金声,吸水性少。

吸水之所以

少主要是因为砚石矿物成分胶结紧,孔隙小,故贮水不涸。

千层石

大谷运砚石的天然纹饰繁多,有银星、金星、金花、金晕、水浪纹、罗纹、眉纹、雁湖眉子、牛毛纹、冰纹、雪花等,其中水浪纹较为普遍,金星石中含有少量黄金。

这样繁多的纹饰完全可以与龙尾砚石相媲美。

但总体来看,本区砚石变质程度比龙尾石浅,颜色偏黑,砚石表面暗淡,丝绢光泽不强。

大谷运石 金晕嫦娥孤栖 大谷运砚石虽有瑕疵,但其坚润的石质,繁多的纹饰是许多其它砚石产地无法与之相比的。

随着社会经济的发展,人类文明的不断进步,歙砚这支产业队伍将会不断壮大,但抑制这一产业发展的瓶颈是现如今歙砚石产量越来越少,供不应求。

尤其是龙尾石,由于国家的保护和限制开发,市场上的龙尾砚石是越来越少。

石料的紧缺将会影响歙砚产业的发展,然而大谷运歙砚石,储量多,规模大,质地好,只是由于种种原因许多采坑都长时间停止了生产,如果能切实地解决好开采的一些实际问题和困难,我相信,大谷运将会有许多精美的砚石涌向市场,将会为歙砚的发展注入新的活力。