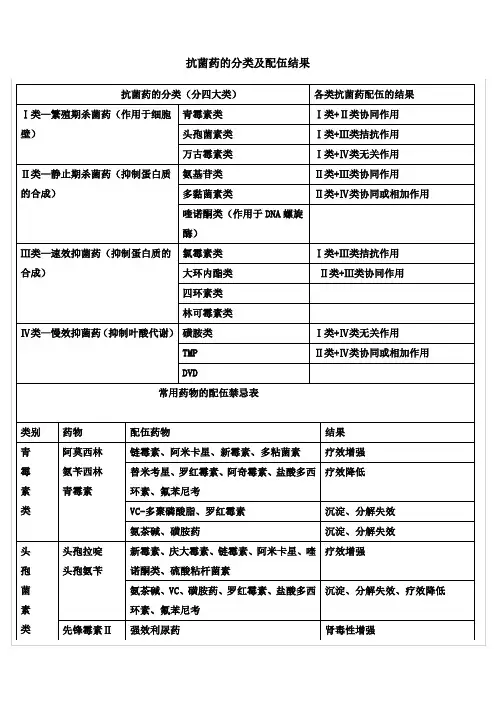

抗菌药物分类及代表药物和联合用药的结果

- 格式:docx

- 大小:715.00 KB

- 文档页数:3

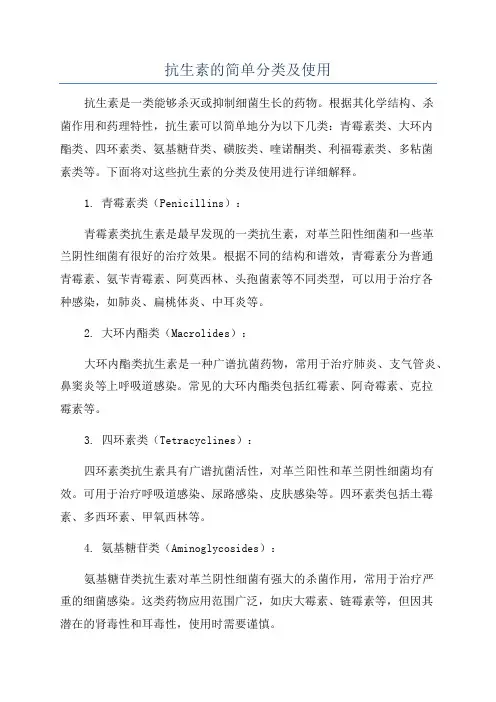

抗生素的简单分类及使用抗生素是一类能够杀灭或抑制细菌生长的药物。

根据其化学结构、杀菌作用和药理特性,抗生素可以简单地分为以下几类:青霉素类、大环内酯类、四环素类、氨基糖苷类、磺胺类、喹诺酮类、利福霉素类、多粘菌素类等。

下面将对这些抗生素的分类及使用进行详细解释。

1. 青霉素类(Penicillins):青霉素类抗生素是最早发现的一类抗生素,对革兰阳性细菌和一些革兰阴性细菌有很好的治疗效果。

根据不同的结构和谱效,青霉素分为普通青霉素、氨苄青霉素、阿莫西林、头孢菌素等不同类型,可以用于治疗各种感染,如肺炎、扁桃体炎、中耳炎等。

2. 大环内酯类(Macrolides):大环内酯类抗生素是一种广谱抗菌药物,常用于治疗肺炎、支气管炎、鼻窦炎等上呼吸道感染。

常见的大环内酯类包括红霉素、阿奇霉素、克拉霉素等。

3. 四环素类(Tetracyclines):四环素类抗生素具有广谱抗菌活性,对革兰阳性和革兰阴性细菌均有效。

可用于治疗呼吸道感染、尿路感染、皮肤感染等。

四环素类包括土霉素、多西环素、甲氧西林等。

4. 氨基糖苷类(Aminoglycosides):氨基糖苷类抗生素对革兰阴性细菌有强大的杀菌作用,常用于治疗严重的细菌感染。

这类药物应用范围广泛,如庆大霉素、链霉素等,但因其潜在的肾毒性和耳毒性,使用时需要谨慎。

5. 磺胺类(Sulfonamides):磺胺类抗生素是一种广谱抗菌药物,经常与其他抗菌药物联合使用,可用于治疗尿路感染、呼吸道感染等。

磺胺类药物有一定的过敏反应风险,因此在使用时需注意用药剂量和用药时间。

6. 喹诺酮类(Quinolones):喹诺酮类抗生素是一类很常用的广谱抗菌药物,主要用于治疗泌尿道感染、胃肠道感染等。

喹诺酮类包括诺氟沙星、左氧氟沙星等。

利福霉素类抗生素具有广谱抗菌活性,对革兰阳性和革兰阴性细菌都有效。

常用于治疗皮肤软组织感染、口腔感染等疾病。

8. 多粘菌素类(Polymyxins):多粘菌素类抗生素是一类强大的抗生素,常用于治疗多重耐药细菌感染。

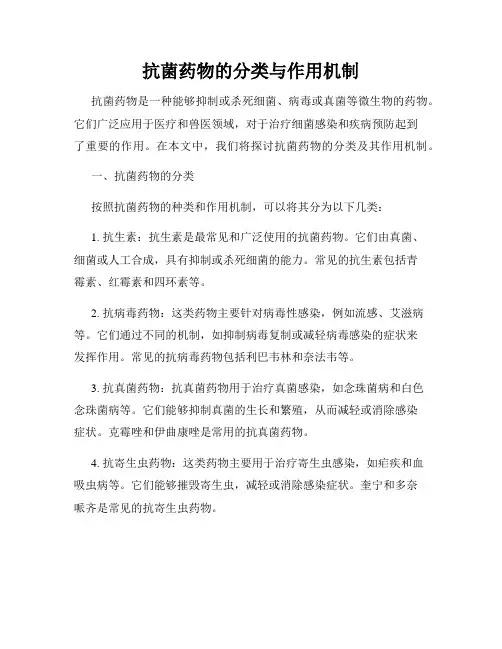

抗菌药物的分类与作用机制抗菌药物是一种能够抑制或杀死细菌、病毒或真菌等微生物的药物。

它们广泛应用于医疗和兽医领域,对于治疗细菌感染和疾病预防起到了重要的作用。

在本文中,我们将探讨抗菌药物的分类及其作用机制。

一、抗菌药物的分类按照抗菌药物的种类和作用机制,可以将其分为以下几类:1. 抗生素:抗生素是最常见和广泛使用的抗菌药物。

它们由真菌、细菌或人工合成,具有抑制或杀死细菌的能力。

常见的抗生素包括青霉素、红霉素和四环素等。

2. 抗病毒药物:这类药物主要针对病毒性感染,例如流感、艾滋病等。

它们通过不同的机制,如抑制病毒复制或减轻病毒感染的症状来发挥作用。

常见的抗病毒药物包括利巴韦林和奈法韦等。

3. 抗真菌药物:抗真菌药物用于治疗真菌感染,如念珠菌病和白色念珠菌病等。

它们能够抑制真菌的生长和繁殖,从而减轻或消除感染症状。

克霉唑和伊曲康唑是常用的抗真菌药物。

4. 抗寄生虫药物:这类药物主要用于治疗寄生虫感染,如疟疾和血吸虫病等。

它们能够摧毁寄生虫,减轻或消除感染症状。

奎宁和多奈哌齐是常见的抗寄生虫药物。

5. 抗结核药物:抗结核药物用于治疗结核病,这是一种由结核杆菌引起的传染病。

这些药物可以杀死或阻止结核杆菌的生长,有助于治疗和控制结核病。

利福平和吡嗪酰胺是常用的抗结核药物。

二、抗菌药物的作用机制抗菌药物的作用机制各不相同,下面列举了其中几种常见的作用机制:1. 抑制细胞壁的合成:某些抗生素如青霉素和头孢菌素等,可以通过干扰细菌细胞壁的合成而导致细胞死亡。

这些药物会干扰细菌细胞壁的构建过程,从而使其失去保护,细菌很容易受到损害。

2. 干扰细菌蛋白质的合成:类似红霉素和四环素等抗生素,可以通过阻断细菌蛋白质的合成来达到抑制菌生长的效果。

这些药物会与细菌的核糖体结合,从而阻碍蛋白质合成过程。

3. 干扰核酸的合成:一些抗生素如喹诺酮类和碱基类似物等,可以通过插入到细菌的DNA或RNA中,干扰其合成从而杀死细菌。

这些药物是通过与细菌的核酸结合来发挥作用。

常用抗菌药物的联合用药一般将抗菌药物分为四类:第一类繁殖期或速效杀菌剂青霉素类(如青霉素G、氨苄西林、阿莫西林等)、头孢菌素类(如头孢氨苄、头孢噻呋、头孢噻肟等)等,均能阻碍细菌细胞壁粘肽的合成,造成细胞壁缺损,失去稳定菌体内渗透压的屏障作用,使水分不断渗入菌体内,导致菌体膨胀、解体而死。

这些杀菌剂对细胞壁生物合成旺盛时期的敏感菌特别有效,对已形成细胞壁的细菌无抗菌作用,故称为繁殖期杀菌剂/速效杀菌剂。

氟喹诺酮类抗菌药物(如恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、二氟沙星等)的作用机理是抑制细菌核酸代谢而发挥杀菌作用,也属于速效杀菌剂.第二类静止期或慢效杀菌剂氨基糖苷类(如链霉素、庆大霉素、卡那霉素、丁胺卡那霉素、新霉素、壮观霉素、安普霉素等),多肽类(如多粘菌素、维吉霉素和杆菌肽等).主要作用于细菌蛋白质合成过程,致使合成异常的蛋白,阻碍已合成的蛋白质的释放,使细菌细胞膜通透性增加,导致一些重要生物物质外漏,引起细胞死亡。

本类药物对静止期细菌的杀灭作用较强,故称为静止期杀菌剂。

第三类速效抑菌剂其仅作用于分裂活跃的细菌,属生长期抑菌剂,如四环素类(四环素、土霉素、金霉素、强力霉素)、大环内酯类(泰乐菌素、替米考星、阿奇霉素、红霉素、北里霉素、吉他霉素等)、林可霉素类(林可霉素、克林霉素等),它们的作用机理相同,均是抑制细菌的蛋白质合成,从而产生快速抑菌作用,而不是杀菌作用。

第四类为慢效抑菌剂其通过干扰敏感菌的叶酸代谢而抑制其生长繁殖,如磺胺类及抗菌增效剂:磺胺嘧啶(SD)、磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺甲基异恶唑(新诺明、SMZ)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、甲氧苄氨嘧啶(TMP)、二甲氧苄氨嘧啶(敌菌净、DVD)。

一般来说,第一类繁殖期杀菌剂和第二类静止期杀菌剂,都是杀菌剂,合用可以获得增强和协同作用:青霉素+链霉素或青霉素+庆大霉素(不能用庆大霉素稀释青霉素)或青霉素+多粘菌素的联合应用都有临床意义。

这是因为第一类药物使细菌细胞壁的完整性被破坏后,第二类药物易于进入细胞所致。

抗菌药分类及使用原则一、抗菌药分类抗菌药主要分为以下几大类:1.1、氨基糖苷类:对葡萄球菌属、需氧革兰氏阴性杆菌有良好活性,但有肾脏损害、耳毒性等不良反应。

1.2、β-内酰胺类:包括青霉素类、头孢菌素类、碳青霉烯类、含酶抑制剂的β-内酰胺类及单环酰胺类等。

青霉素类如青霉素G、苯氧青霉素、耐酶青霉素(苯唑西林)等,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性球菌、嗜血杆菌属等有效。

头孢菌素类分为三代,各有不同的抗菌谱和适应症。

1.3、四环素类:包括米诺环素、多西环素、四环素、土霉素等,抗菌谱广,但对立克次体、支原体、非典型分支杆菌和阿米巴原虫敏感。

1.4、叶酸途径抑制剂类:通过抑制细菌叶酸代谢途径发挥抗菌作用。

1.5、氟喹诺酮类:分为多代,如第三代有依诺沙星、氧氟沙星、环丙沙星等,具有广谱抗菌活性,但对肾脏有一定损害。

1.6、氯霉素:主要不良反应为不可逆性再生障碍性贫血。

1.7、大环内酯类:主要作用于革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及厌氧菌等,组织浓度高。

1.8、糖肽类:包括万古霉素和替考拉宁,对多种革兰氏阳性菌有强大抗菌作用。

此外,还有磺胺类、咪唑类、硝基咪唑类等其他化学合成抗菌药物。

二、抗菌药使用原则2.1、尽早确认致病菌:对明确或怀疑外科感染者,应尽早查明致病菌并进行药敏试验,有针对性地选用抗菌药物。

危重病人在未获知致病菌及药敏结果前,应在临床诊断的基础上预测最有可能的致病菌种,并结合当地细菌耐药情况选择药物。

2.2、选择最佳的抗菌药物:根据临床诊断、细菌学检查、药物的效应及药代动力学特点选择疗效高、毒性小、应用方便、价廉易得的药物。

考虑给药途径、给药剂量、给药次数和疗程等因素。

2.3、合理给药:感染局限或较轻者,可选用口服吸收完全的抗菌药物;重症感染者应给予静脉给药。

给药剂量应根据药物特性和患者情况调整,避免剂量过大或过小。

给药次数应根据药代动力学和药效学原则确定,如半衰期短的药物应一日多次给药。

2.4、注意不良反应和禁忌症:密切监测患者用药后的不良反应,如过敏反应、肝损害、肾损害等。

抗菌药(即抗生素)的分类及联合用药抗菌药(即抗生素)的分类及联合用药抗菌药的种类很多,常用于临床的有200多种。

通常人们所熟悉的有: 1. 青霉素类(如青霉素G、青霉素V、阿莫西林、哌拉西林、氨苄西林等)2. 头孢菌素类(如头孢氨苄、头孢拉定、头孢呋辛、头孢曲松、头孢他啶等)3. 大环内酯类(如红霉素、罗红霉素、阿齐霉素、乙酰螺旋霉素等)4. 氨基糖苷类(如链霉素、庆大霉素、阿米卡星等)5. 四环素类(如四环素、土霉素、强力霉素等)6. 氯霉素类(如氯霉素)7. 喹诺酮类(如诺氟沙星、环丙沙星、左旋氧氟沙星等) 8. 磺胺类(如复方新诺明)。

正是抗菌药的使用,使过去许多致死性疾病得以控制,但也许是人们对这些“抗菌药”太过熟悉,加上其中的很多药可以在药房或药店直接买到,就出现了滥用现象,而造成细菌耐药性发生以及过敏反应、二重感染甚至产生毒性反应等不良后果。

因此,一定要在医生的指导下,严格按照适应症,根据药物本身性质使用抗菌药。

病毒性疾病(如常见的感冒、上呼吸道感染),一般不宜用抗菌药。

上述药物都属于处方药,抗生素没有非处方的。

具有抗菌消炎作用的中药:穿心莲片、板蓝根和清火栀麦片、三金片、复方红根草片桂林西瓜霜系列,炎可宁片,蒲地黄消炎片,等等。

1 抗生素的分类抗生素一般是指由细菌、霉菌或者其它微生物在繁殖过程中产生的,能够杀灭或抑制其他微生物的一类物质及其衍生物。

自上个世纪30、40年代青霉素和链霉素的相继发现后,抗生素作为治疗各类微生物感染性疾病的有效药物迅速发展壮大,出现了各种类型的新型抗菌药物。

目前应用于临床的抗生素主要分为以下几类: (1)青霉素类:为最早用于临床的抗生素,疗效高,毒性低。

主要作用是使易感细菌的细胞壁发育失常,致其死亡。

人、哺乳动物的细胞无细胞壁,因此有效抗菌浓度的青霉素对人、哺乳动物机体细胞几呼无影响,因而对人体副作用较少。

临床常用的青霉素类药有:青霉素G、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素(阿莫西林、阿莫仙)、苯唑青霉素等。

抗菌药物分类及代表药物和联合用药的结果一、抗菌药物根据其对细菌的作用分为四大类:b-内酰胺酶抑制剂-1类为青霉素及口服青霉素V,易透过革兰阳性菌胞壁粘肽层,但它们不能透过革兰阴性菌糖蛋白磷脂外膜,因而属窄谱的仅对革兰阳性菌有效。

2类包括有氨苄西林、羧苄西林、酰脲类青霉素、亚胺培南及若干头孢菌素,能适度透过革兰阳性菌的胞壁粘肽层,对革兰阴性菌的外膜透过性则很好,因而是广谱抗菌药物。

3类为青霉素等容易被革兰阳性菌的胞外β-内酰胺酶即青霉素酶破坏灭活的青霉素类,对产酶菌往往表现明显的耐药性。

4类为异恶唑类青霉素、头孢菌素一、二代及亚胺培南等对青霉素酶稳定,对革兰阳性的产酶菌有效,但对染色体突变而改变的PBPs 结构,可使药物与PBPs的亲和力下降或消失,因而无效。

5类包括酰脲类青霉素(阿洛西林与美洛西林等)、羧苄青霉素及头孢菌素一、二代,当胞膜外间隙的β-内酰胺酶少量存在时有抗菌效果,大量酶存在时,则被破坏而无效。

6类包括第三代头孢菌素、氨曲南、亚胺培南等对β-内酰胺酶十分稳定,即使大量β-内酰胺酶存在时仍然有效,但对因染色体突变而改变了的PBPs则无效,加用氨基甙类抗生素也仍然无效。

单环类-氨曲南、卡芦莫南等、头霉素类-头孢美唑、头孢米诺、头孢西丁,头霉素的抗菌谱类似于2代头孢,但增加抗厌氧菌的功效。

青酶烯-国内已经上市的品种有亚胺培南,美罗培南,帕尼培南,菌肽)和万古霉素等;Ⅱ类为静止期杀菌剂如氨基糖苷类-链霉素、庆大霉素、阿米卡星、新霉素等、多粘菌素类-多粘菌素A B C D E五种,常用的有多粘菌素B和多粘菌素E等;Ⅲ类为快效抑菌剂如四环素类-四环素土霉素金霉素强力霉素、氯霉素类-氯霉素、大环内酯类-红霉素、交沙霉素、阿奇霉素等,林可霉素类-林可霉素等。

Ⅳ类为慢效抑菌剂如磺胺药。

环丝氨酸等二、联合用药结果:(1)Ⅰ+Ⅱ协同;(2)Ⅰ+Ⅲ拮抗;(3)Ⅰ+Ⅳ无关或相加;(4)Ⅱ+Ⅲ相加或协同;(5)Ⅱ+Ⅳ无关或相加;(6)Ⅲ+Ⅳ相加。

临床抗菌药物分类特点、适应证、作用机理及副作用等要点总结抗菌药物的分类与特点第I类:繁殖期杀菌剂:如青霉类、头孢菌素类。

第II类:静止期杀菌剂:如氨基糖苷类、多粘菌素类。

第III类:速效抑菌药:如四环素类、氯霉素类与大环内酯类。

第Ⅳ类:慢效抑菌药:如磺胺类。

4类药的联用效果为:I+II = 协同(增强);I+III = 拮抗(可能);II+III = 协同(增强或相加);I+Ⅳ= 协同。

抗菌药物大类与小类β-内酰胺类这类药物均含有β内酰胺环;可抑制细菌细胞壁合成,激活细菌自溶酶,其又可分为青霉素类、头孢菌素类、非典型β内酰胺类和β内酰胺酶抑制剂等亚类。

应用β-内酰胺类药物注意:①必须详细询问相关过敏史,并先做皮肤试验,对相关药物过敏者禁用;②青霉素钾盐不可快速静脉注射;③头孢哌酮、拉氧头孢可导致低凝血酶原血症或出血;头孢哌酮、头孢美唑、头孢米诺、拉氧头孢可引起戒酒硫样反应,应注意预防;④肠杆菌科细菌中亦出现部分碳青霉烯类耐药,已严重影响其临床疗效。

该类药物不宜用于轻症感染,更不可作为预防用药。

氨基糖苷类作用于细菌核糖体 70S、30S 亚基,抑制蛋白质合成,破坏细菌细胞膜完整性,属静止期、浓度依赖性杀菌剂。

目前仍是治疗需氧 G- 杆菌严重感染的重要药物。

常用者包括链霉素、卡那霉素、庆大霉素、妥布霉素、阿米卡星、奈替米星、依替米星、西梭霉素、核糖霉素、异帕米星、达地米星、阿斯米星、地贝卡星和新霉素等。

其共同特点是抗菌谱广,抗 G- 杆菌活性强于青霉素类和第一代头孢菌素类药物;对葡萄球菌属细菌有良好抗菌作用;与β-内酰胺类、万古霉素类合用可产生协同作用等;无抗厌氧菌活性;对链球菌作用差;有耳、肾毒性。

具体适应证①中、重度肠杆菌科细菌等 G- 杆菌感染。

②庆大霉素、妥布霉素、奈替米星、阿米卡星、异帕米星、小诺米星、依替米星等对铜绿假单胞菌有强大抗菌活性。

常和具有抗铜绿假单胞菌作用的β-内酰胺类或其他抗菌药物联用于中、重度铜绿假单胞菌感染。

抗菌药物的分类及联合应用(一)抗菌药物的分类目前抗菌药分为四大类:第一类为繁殖期杀菌剂,如青霉素类、头孢菌素类等;第二类为静止期杀菌剂,如氨基糖苷类、多黏菌素 B 和 E 等;第三类为快效抑菌剂,如四环素类、氯霉素类、大环内酯类抗生素等;第四类为慢效抑菌剂,如磺胺类等。

(二)联合应用的目的和意义联合应用的主要目的,在于扩大抗菌谱,增强疗效,减弱毒性反应和延缓或减少耐药菌株的产生。

联合应用抗菌药物时可出现相加、协同、无关和拮抗等 4 种现象或作用,相加作用代表两种药物作用的总和,协同作用是指用后取得抗菌效果较相加所得的效果更好;无关作用是指总作用不超过联合中较强的作用;拮抗作用则表示两药合用时其作用互有抵消而减弱。

(三)联合应用的指征:1 、病因不明,病情危急的严重感染或败血症。

2 、单一抗菌药不能有效控制的严重感染或混合感染,如严重烧伤,创伤性心包炎等。

3 、容易出现耐药性的细菌感染,或需长期用药的疾病,为防止耐药菌株的出现,应考虑联合用药。

4 、对某些抗菌药不渗入的感染病灶,如中枢神经系统感染,也多采用联合用药。

(四)联合应用的效应:第一类和第二类合用常可获得协同作用,第三类和第四类一般可获得相加作用,第四类对第一类的作用一般无重大影响,第三类对第一类的作用有明确的减弱作用。

此外,同一类的抗菌药物也可考虑合用,如四环素和氯霉素的合用,链霉素和多黏菌素的合用等。

但作用机理和方式相同的抗生素(特别是氨基糖苷类之间)不易合用,以免增加毒性。

还需指出,无根据的盲目联合用药是不可取的。

(五)疗效配伍禁忌又称药理性配伍禁忌,是指处方中某些成份的药理作用存在着显著的对抗,从而降低了疗效或产生严重的副作用甚至毒性。

1 、相互抵消作用:将两种相反的药物配合在一起,例如在一般的情况下的泻剂和止泻剂,中枢兴奋和中枢抑制药,酸和碱配伍等。

2 、增加药物毒性:在利用洋地黄治疗充血性心衰时使用钙制剂或使用促钾离子排出的利尿药,均能增强洋地黄的毒性。

抗菌药归纳总结与反思抗菌药物是现代医学领域中必不可少的药物之一,其对于治疗感染性疾病起着重要作用。

然而,由于滥用和不当使用抗菌药物,导致了一系列严重问题,如耐药性的增加、多药耐药菌株的出现等。

因此,我们需要对抗菌药物进行归纳总结与反思,以更加合理地使用和管理抗菌药物,保护公众的健康。

一、抗菌药物的分类根据抗菌谱和药理特性的不同,我们可以将抗菌药物分为不同的类别:1. β-内酰胺类抗生素:如青霉素、头孢菌素等。

这类药物主要对革兰氏阳性菌和一些革兰氏阴性菌具有较好的杀菌作用。

2. 氨基糖苷类抗生素:如庆大霉素、链霉素等。

这类药物主要用于治疗需静脉给药的严重感染,对革兰氏阴性菌具有良好的抗菌活性。

3. 四环素类抗生素:如土霉素、氧四环素等。

这类药物对多种细菌有抑制作用,广谱抗菌。

4. 磺胺类抗生素:如磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶等。

这类药物主要用于治疗革兰氏阳性菌的感染,对某些革兰氏阴性菌也具有一定的抗菌活性。

二、抗菌药物的合理使用原则为了避免抗菌药物的滥用和耐药性的产生,我们应该遵守以下一些原则:1. 严格遵守医嘱:使用抗菌药物时,应按照医生的处方进行使用,并遵守用药剂量和疗程的要求。

2. 合理选择抗菌药物:在选择抗菌药物时,应根据病原菌的细菌学特点和药敏试验结果来合理选择,避免盲目使用广谱抗生素。

3. 避免滥用抗菌药物:对于不确诊为细菌感染的疾病,如感冒、发热等,应避免使用抗菌药物,以免加剧耐药性的发展。

4. 完成疗程:使用抗菌药物时,应按照医生的建议完成疗程,不可随意停药或减量,以免造成治疗失败或耐药菌株的产生。

5. 防控感染:在医疗机构和社区环境中,应加强感染预防和控制措施,减少交叉感染和抗菌药物的使用。

三、抗菌药物滥用的后果与反思滥用抗菌药物所带来的后果是十分严重的,我们需要深刻反思并采取相应的措施来遏制问题的进一步恶化。

1. 耐药性的增加:滥用抗菌药物导致细菌耐药性的增加,使得原本对抗菌药物有效的细菌株逐渐失去了对抗菌药物的敏感性,严重威胁公众的健康。

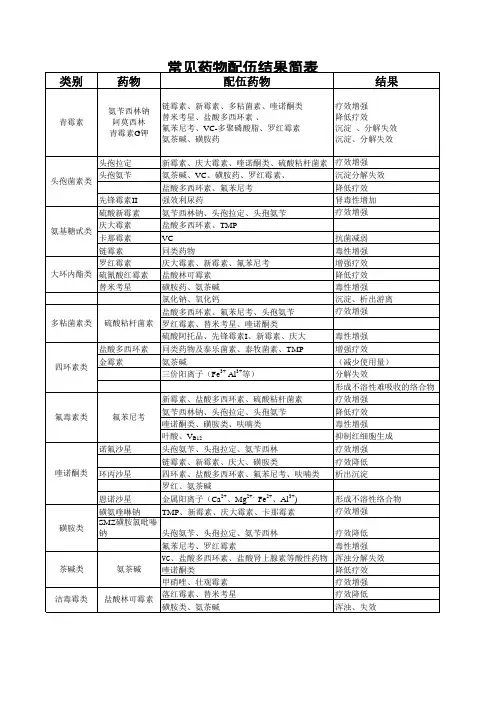

抗菌药物联合用药

一般将抗菌药分为四类:Ⅰ类为繁殖期或速效杀菌剂,如青霉素和头孢菌素类、喹诺酮类;Ⅱ类为静止期或慢效杀菌剂,如氨基糖苷类、多粘菌素类、杆菌肽;Ⅲ类为速效抑菌剂,如四环素类、氯霉素类、大环内酯类、林可霉素类;Ⅳ为慢效抑菌剂,如磺胺类。

一般Ⅰ类和Ⅱ类合用可以获得协同作用;Ⅰ类和Ⅲ类合用出现颉抗作用,如青霉素类加四环素类,在四环素作用下细菌蛋白质合成迅速抑制,细菌停止生长繁殖使青霉素作用减弱;Ⅰ类和Ⅳ类一般不能合用。

Ⅱ类和Ⅲ类、Ⅳ类合用常有协同和累加作用;Ⅲ类和Ⅳ类合用一般为累加作用。

同一类抗生素合用如果作用机理不同,一般表现协同作用。

临床上比较常用的联合用药有:青霉素+链霉素;青霉素+多粘菌素;林可霉素+大观霉素(商品名为利高霉素,1:1);泰妙菌素+金霉素;阿莫西林+克拉维酸钾(3:1);阿莫西林+庆大;磺胺药+TMP或DVD;TMP同时可以增强四环素类和庆大霉素的作用;多粘菌素+增效磺胺、四环素(不宜产生耐药,内服不吸收);杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素(5:1,万能肥素);卡巴多+阿散酸(15kg以内小猪);泰乐菌素+SM2(1:1);红霉素+利福平;红霉素+硫酸粘杆菌素或航胺(混饮);盐酸土霉素+硫酸新霉素(1:1);盐酸土霉素+粘杆菌素;金霉素+SM2+普鲁卡因青霉素(2:2:1)。

附表

抗菌药物配伍结果简表

注:1、药液曾酸性的药物:氯化钙、葡萄糖、硫酸镁、氯化铵、盐酸、肾上腺素、硫酸阿托品、水合氯醛、盐酸氯丙嗪、盐酸金霉素、盐酸土霉素、盐酸四环素、盐酸普鲁卡因、糖盐水、葡萄糖酸钙注射液等。

2、药液曾碱性的药物:安钠伽、碳酸氢钠、氨茶碱、乳酸钠、磺胺嘧啶钠、乌洛托品等。

抗菌药物分类及代表药

物和联合用药的结果 The manuscript was revised on the evening of 2021

抗菌药物分类及代表药物和联合用药的结果一、抗菌药物根据其对细菌的作用分为四大类:

等)、b-内酰胺酶抑制剂-1类为及口服青霉素V,易透过革兰阳性菌胞壁粘肽层,但它们不能透过革兰阴性菌糖蛋白磷脂外膜,因而属窄谱的仅对革兰阳性菌有效。

2类包括有氨苄西林、、酰脲类青霉素、亚胺培南及若干头孢菌素,能适度透过革兰阳性菌的胞壁粘肽层,对革兰阴性菌的外膜透过性则很好,因而是广谱抗菌药物。

3类为青霉素等容易被革兰阳性菌的胞外β-内酰胺酶即青霉素酶破坏灭活的青霉素类,对产酶菌往往表现明显的耐药性。

4类为异恶唑类青霉素、头孢菌素一、二代及亚胺培南等对青霉素酶稳定,对革兰阳性的产酶菌有效,但对染色体突变而改变的PBPs结构,可使药物与PBPs的亲和力下降或消失,因而无效。

5类包括酰脲类青霉素(阿洛西林与美洛西林等)、羧苄青霉素及头孢菌素一、二代,当胞膜外间隙的β-内酰胺酶少量存在时有抗菌效果,大量酶存在时,则被破坏而无效。

6类包括第三代头孢菌素、氨曲南、亚胺培南等对β-内酰胺酶十分稳定,即使大量β-内酰胺酶存在时仍然有效,但对因染色体突变而改变了的PBPs则无效,加用也仍然无效。

单环类-氨曲南、卡芦莫南等、头霉素类-头孢美唑、头孢米诺、头孢西丁,头霉素的抗菌谱类似于2代头孢,但增加抗厌氧菌

的功效。

青酶烯-国内已经上市的品种有亚胺培南,美罗培南,帕尼培南,法罗培南,,。

多肽类-杆菌肽类(杆菌肽、短杆菌肽)和万古霉素等;

Ⅱ类为静止期杀菌剂如氨基糖苷类-链霉素、庆大霉素、阿米卡星、新霉素等、多粘菌素类-多粘菌素A B C D E五种,常用的有多粘菌素B和多粘菌素E等;

Ⅲ类为快效抑菌剂如四环素类-四环素土霉素金霉素强力霉素、氯霉素类-氯霉素、大环内酯类-红霉素、交沙霉素、阿奇霉素等,林可霉素类-林可霉素等。

Ⅳ类为慢效抑菌剂如磺胺药。

环丝氨酸等

二、联合用药结果:

(1)Ⅰ+Ⅱ协同;

(2)Ⅰ+Ⅲ拮抗;

(3)Ⅰ+Ⅳ无关或相加;

(4)Ⅱ+Ⅲ相加或协同;

(5)Ⅱ+Ⅳ无关或相加;

(6)Ⅲ+Ⅳ相加。