贝聿铭美籍华人建筑师1983年普利兹克奖得主被誉为

- 格式:doc

- 大小:58.00 KB

- 文档页数:12

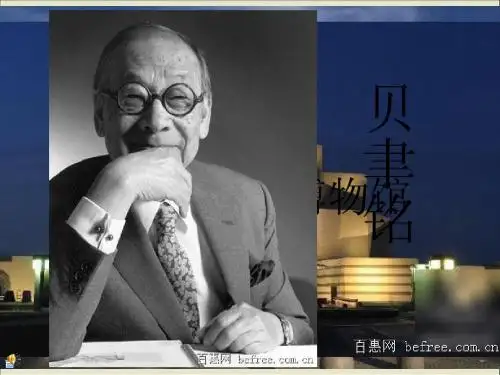

贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,1935年赴美国哈佛大学建筑系学习师从建筑大师格罗皮乌斯和布鲁尔。

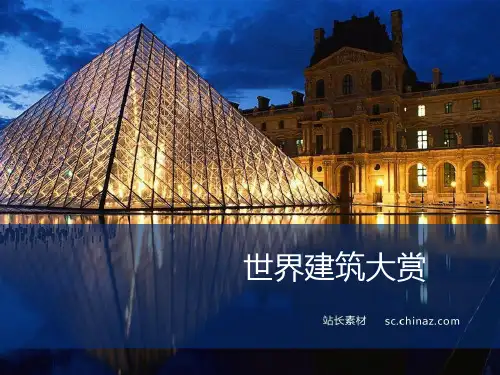

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎卢浮宫扩建工程。

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持著现代建筑的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。

中国情缘贝聿铭一九三五年赴美国求学,之后在大洋彼岸成家立业,功成名就,至今已整整七十八个年头。

但他对中国的一片深情,依然萦系于怀。

他祖籍苏州,生于广州,所以他常对人称“我是苏州人”、“我是广州人”。

他的夫人卢爱玲曾在美国卫斯理学院念书,后来在哈佛大学攻造园设计。

夫妇俩至今仍能讲一口流利的普通话、广州话、上海话和苏州话。

平时的衣着打扮、家庭布置与生活习惯依然保持着中国的传统特色。

他们有三子一女,三个儿子的名字都有一个“中”字。

依次是贝定中、贝建中、贝礼中。

女儿叫贝莲,也是典型的中国化的名字。

七十年代初,贝聿铭首次回到阔别近四十年的中国探亲观光。

心中有无限的感慨,以后他又多次来到中国。

他在海外曾深情地说过:“我的根在中国,中国对我的牵引非常大,所以我不论哪一次回去,都觉得像是回到了自己的家。

”“多变的是我的建筑设计,不变的是我的中国心。

”卢浮宫玻璃金字塔东馆苏州博物馆香港中银大厦。

2021·04贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,同时他也被人誉为“现代建筑的最后大师”。

回看贝聿铭的一生,他独特的具有不同角度的设计手法和宝贵的经历在他的建筑设计作品中直接体现出来。

儒学思想在众多传统文化中具有重要的不可取代的地位,其以人为本的思想是儒学思想中非常重要的一个文化理念,不仅体现了生命对于历史文化的态度和生命在历史文化中的地位,也强调了人的主体性。

贝聿铭将儒学思想运用到建筑设计中,创造了其独一无二的设计风格,他将中华民族优秀的传统文化融合到作品中,使建筑不再冷冰冰没有温度,而成为一个代表中华民族的符号,并且使建筑具有了艺术性和传承性。

一、研究背景目前国内一些建筑设计风格趋同化,一味追逐国外的风格,部分设计师没有自己的思考,摒弃地域特色,但是建筑应该有自己所承载的历史底蕴和文化内涵。

在这种背景下,贝聿铭恰当地将儒学思想与建筑设计作品融为一体,呈现了具有明显中国特色中国思想的中式美学建筑,既成就了建筑的艺术性,又用建筑传承了文化,使建筑以其特有的形式传达情感,引起人们的共鸣。

在建筑艺术不是一味仿古就是全面西化的今天,建筑设计师也应该恰当地将中国优秀传统文化与建筑艺术相融合,使更多的人将目光聚焦于我们中华民族上下几千年的优秀文化。

(一)贝聿铭简介贝聿铭1917年出生于中国广州,是苏州望族之后,因为一些机缘巧合曾在家族祖叔父拥有的苏州园林狮子林里度过了他童年的美好时光。

他18岁远赴美国留学,先后在麻省理工学院和哈佛大学攻读建筑专业,其间凭借自己独特的设计视角和超高的智慧完成了多项复杂的设计任务,于1955年成立了个人的建筑设计事务所。

1983年,他获得了“建筑界的诺贝尔奖”———普利兹克奖。

贝聿铭的建筑设计理念与儒家思想有很多契合的地方,早期的他受到中国传统儒家文化的教育和熏陶,思想也受到传统儒学观念的影响,因此他在设计时将中国人所讲究的意境用现代化的方式展现出来,他的建筑作品体现了中国传统文化的“天人合一”的思想,他的建筑思想打破了20世纪以来单一的模块化的现代主义建筑思想。

建筑观察之香山饭店建筑师背景:贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,出生于民初广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,也是中国银行创始人之一。

建筑概况:香山饭店建筑独具特色,一九八四年曾获美国建筑学会荣誉奖,整座饭店凭借山势,高低错落,蜿蜒曲折,院落相间,内有十八景观,山石,湖水,花草,树木,与白墙灰瓦式的主体建筑相映成趣,饭店大厅面积八百余平米,阳光透过玻璃屋顶泻洒在绿树茵茵的大厅内明媚而舒适。

建筑与环境:由著名建筑设计大师贝聿铭设计。

饭店依凭山势,院落相间,具有中国古典建筑的传统特色。

占地面积3万多平方米,建筑面积3.5万平方米。

主庭院巧置有“曲水流觞”(见流杯亭)、“洞天一色”、“古木清风”等庭院十八景。

另有“冰裂纹”大地毯、赵无极画、会见松、飞云石庭院四绝。

总体积约15万立方米,但并没有视觉的庞然,建筑师结合地形,巧妙地营造出高低错落的庭院式空间,匍匐在层峦叠翠之间,如同植物漫地生长。

这座依偎在香山怀抱的建筑,为了保留珍贵的古树,局部建筑园林建筑的性格。

水光山色、参天古树融为一体......建筑平面分析与功能组织:贝氏在平面布局上,沿用中轴线这一具有永续生命力的传统。

院落式的建筑布局形成了设计中的精髓:入口前庭很少绿化,是按广场处理的,这在我国传统园林建筑中是没有的,但着眼于未来旅游功能上的要求;后花园是香山饭店的主要庭院,三面被建筑所包围,朝南的一面敝开,远山近水,叠石小径,高树铺草,布置得非常得体,既有江南园林精巧的特点,又有北方园林开阔的空间;由于中间设有“常春四合院”,那里有一片水池,一座假山和几株青竹,使前庭后院有了连续性。

建筑交通流线及空间组织:建筑的前庭、大堂和后院,分布在一条南北的轴线上。

空间序列的连续性,营造出中国传统建筑庭院深深的美学表现。

“曲水流觞”流华池中心有小桥与平台相连,---仿王曦之之《兰亭序》中“曲水流觞”之意。

当代设计作品案例分析

中国当代建筑师作品案例分析贝聿铭人物介绍·贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,也是第一位获得普利兹克奖华人建筑师,被誉为“现代建筑的最后大师”贝聿铭的建筑特点·让光线来作设计建筑造型和所处环境自然融合作品多以几何化出现主要设计作品1974年国家美术馆东馆华盛顿1979年肯尼迪图书馆波士顿1981年摩根大楼得克萨斯州休斯敦1982年香山饭店中国北京实验室麻州波土顿1989年卢浮宫玻璃金字塔法国巴黎1990年德国历史博物馆新翼德国柏林1995年中国银行总行大厦北京1996年美秀美术馆日本滋贺县甲贺市2006年苏州博物馆新馆中国江苏苏州2004年中国驻美大使馆华盛顿特区2006年澳门科学馆中国澳门2008年伊斯兰艺术博物馆卡塔尔多哈早期的作品有密斯的影子又不同于密斯以混凝土为主早期代表作肯尼迪纪念图书肯尼迪图书馆肯尼迪图书馆位于波士顿港口地顷38公基地分析由几何图形的组合,个圆台形体,个似长方形,似三角形的竖体个横长条体。

建筑主体上有一块大面积突出的黑色玻璃幕墙,镶嵌在全白建筑正面上,整座建筑造型独特简洁反差分明建筑是大块面的交接和穿插,深色的玻璃幕墙和白色的墙体形成虚实对比,追求体平行感通那网大河网互动社区贝聿铭后期作品着重创造社区意识和社区空间建筑融合自然的空间观念光与空间的结合代表作香山饭店、香港中国银行、日本美秀美术馆、巴黎罗浮宫玻璃金字塔。

贝聿铭石材建筑集锦贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,他尤其善用石材、混凝土、玻璃与钢材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程、中国香港中国银行大厦,苏州博物馆,近期作品有卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆。

一、伊斯兰艺术博物馆所用石材:Magny和Chamesson石灰石(limestone)多哈伊斯兰艺术博物馆位于卡塔尔首都多哈海岸线之外的人工岛上﹐占地4.5万平方米,是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。

博物馆外墙用白色石灰石堆叠而成,折射在蔚蓝的海面上,形成一种慑人的宏伟力量。

而再看建筑的细部,典型的伊斯兰风格几何图案和阿拉伯传统拱形窗,又为这座庞然大物增添几分柔和,稍稍中和了它的英武之气。

博物馆中庭偌大的银色穹顶之下,150英尺高的玻璃幕墙装饰四壁,人们可以透过它望见碧海金沙。

二、美国国家艺廊东厢东厢艺廊的基地,北侧是宾州大道,这条大道是华府极重要的干道,是最富纪念性的大道,每一任美国总统由白宫赴国会宣誓就职时,行经的就是宾州大道,而国家每有重大庆典活动或游行时,宾州大道就是活动场所,所以全美国人无不对此大道熟悉。

南侧是华府最大的开放空间陌区,东接第三街遥望国会山庄,西侧隔着第四街与国家艺廊本馆——西厢对峙,基地呈现梯形,是陌区碓一空地,这些条件形成基地的特殊意义。

在接授委托案从华府回纽约的飞机上,贝氏分析基地为东厢绘出了远景的草图,首先他尊重所有既定的条件,沿着宾州大道画了一条平等线,顺着西厢的建筑线在南侧定下另一条线,困为西厅呈对称性,为了呼应此古典主义的基本美学,同时延续西厢的中轴特性,乃将原轴线向东延伸,,轴线与北侧边线相交,如此决定了建筑物的基本轮廓——一个顺应环境的梯形,梯形的对角相连,分割出一等腰三角形,一直角三角形,前者是艺廊,后者是研究中心,在构思阶段,贝氏拟将等腰三角形对分成两相等的空间,在第四街配置一个圆环,经再三琢磨,决定以三角形作为模矩,首先将直角三角形与等腰三角形略加分开,以彰显出个别的特殊的机能,这是贝氏忠诚表现的一贯手法,等腰三象形的三个角配置四边形的空间,作为展览室,以实践“馆中馆”的构想,艺廊与研究中心间以一个三角中庭结合,使两似分实合,而为了打破研究中心南侧朝向陌区笔直单调的立面,他用心地的设计三角的造型,以创造出虚实对应的丰富变化。

现代建筑主义大师—贝聿铭前言:贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,被誉为“现代建筑的最后大师”。

贝聿铭为苏州望族之后,1917年出生于广东省广州市,父亲贝祖贻曾任中华民国中央银行总裁,1935年赴美国哈佛大学建筑系学习师从建筑大师格罗皮乌斯和布鲁尔。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有美国华盛顿特区国家艺廊东厢、法国巴黎罗浮宫扩建工程。

设计理念:建筑界人士普遍认为贝聿铭的建筑设计有三个特色:一是建筑造型与所处环境自然融合。

二是空间处理独具匠心。

三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧。

这些特色在“东馆”的设计中得到了充分的体现。

纵观贝聿铭的作品,他为产业革命以来的现代都市增添了光辉,可以说与时代步伐一致。

到了1988年,贝聿铭决定不再接受大规模的建筑工程,而是改为慎重地选择小规模的建筑,他所设计的建筑高度也越来越低。

美秀美术馆更明显地显示了晚年的贝聿铭对东方意境,特别是故乡那遥远的风景——中国山水理想风景画的握憬。

日本的评论界讲得好,这件作品标志着贝聿铭在漫长的建筑生涯中一个新的里程。

建筑构造之意境人们常常埋怨建筑受到各种限制、而无法实现初衷。

但常常又由于有了限制,优秀的创造才得以体现,美秀美术馆就是一件绝好的范例。

1997年1月21日贝聿铭在纽约曾接受过一次记者的采访,他认为:“我感谢KERK,我的老朋友,构造的形态当然被地形所左右,根据当地的规定,总面积为一万七千平方米的部分,大约只允许两千平方米左右的建筑部分露出地面,所以美术馆80%的部分必须在地下才行。

”现在我们看到完成的这个超过我们想象的建筑,可以说是被约束下的杰作,在制约中,我们看到了贝聿铭的天才手笔。

从外观上只能看到许多三角、棱形等玻璃的屋顶、其实那都是天窗,一但进入内部,明亮舒展的空间超过人们的预想。

整个建筑由地上一层和地下两层构成,入口在一层,进正门之后仰首看去,天窗错综复杂的多面多角度的组合,成为你对这个美术馆的重要记忆。