封建社会跪拜礼仪(高考文化常识)

- 格式:ppt

- 大小:1.11 MB

- 文档页数:1

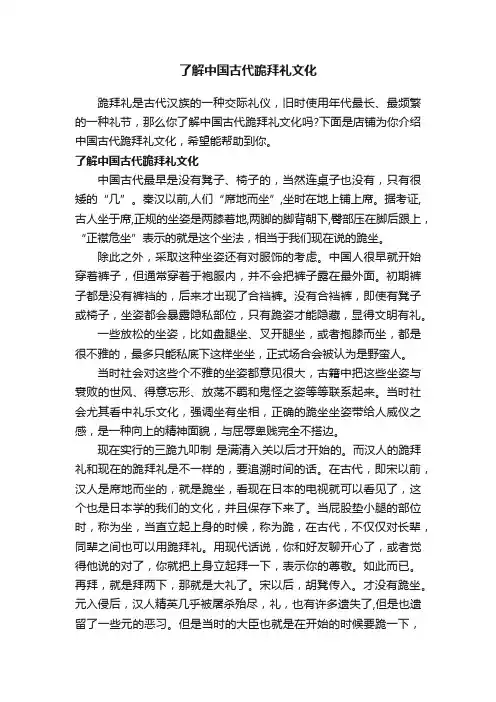

了解中国古代跪拜礼文化跪拜礼是古代汉族的一种交际礼仪,旧时使用年代最长、最频繁的一种礼节,那么你了解中国古代跪拜礼文化吗?下面是店铺为你介绍中国古代跪拜礼文化,希望能帮助到你。

了解中国古代跪拜礼文化中国古代最早是没有凳子、椅子的,当然连桌子也没有,只有很矮的“几”。

秦汉以前,人们“席地而坐”,坐时在地上铺上席。

据考证,古人坐于席,正规的坐姿是两膝着地,两脚的脚背朝下,臀部压在脚后跟上,“正襟危坐”表示的就是这个坐法,相当于我们现在说的跪坐。

除此之外,采取这种坐姿还有对服饰的考虑。

中国人很早就开始穿着裤子,但通常穿着于袍服内,并不会把裤子露在最外面。

初期裤子都是没有裤裆的,后来才出现了合裆裤。

没有合裆裤,即使有凳子或椅子,坐姿都会暴露隐私部位,只有跪姿才能隐藏,显得文明有礼。

一些放松的坐姿,比如盘腿坐、叉开腿坐,或者抱膝而坐,都是很不雅的,最多只能私底下这样坐坐,正式场合会被认为是野蛮人。

当时社会对这些个不雅的坐姿都意见很大,古籍中把这些坐姿与衰败的世风、得意忘形、放荡不羁和鬼怪之姿等等联系起来。

当时社会尤其看中礼乐文化,强调坐有坐相,正确的跪坐坐姿带给人威仪之感,是一种向上的精神面貌,与屈辱卑贱完全不搭边。

现在实行的三跪九叩制是满清入关以后才开始的。

而汉人的跪拜礼和现在的跪拜礼是不一样的,要追溯时间的话。

在古代,即宋以前,汉人是席地而坐的,就是跪坐,看现在日本的电视就可以看见了,这个也是日本学的我们的文化,并且保存下来了。

当屁股垫小腿的部位时,称为坐,当直立起上身的时候,称为跪,在古代,不仅仅对长辈,同辈之间也可以用跪拜礼。

用现代话说,你和好友聊开心了,或者觉得他说的对了,你就把上身立起拜一下,表示你的尊敬。

如此而已。

再拜,就是拜两下,那就是大礼了。

宋以后,胡凳传入。

才没有跪坐。

元入侵后,汉人精英几乎被屠杀殆尽,礼,也有许多遗失了,但是也遗留了一些元的恶习。

但是当时的大臣也就是在开始的时候要跪一下,然后就是站着,有的还是可以坐着的,清以后,就只能跪着说话了,此跪非彼跪。

跪拜大礼跪拜礼有所谓“九拜”之称:一曰“稽首”,即拜头至地;二曰“顿首”,即拜头叩地;三曰“空首”,即拜头至手;四曰“振动”,即两手相击而拜;五曰“吉拜”,即拜而后以额抵地;六曰“凶拜”,即以额抵地后而拜;七曰“奇拜”,即屈膝后空首拜;八曰“褒拜”,即拜而再拜;九曰“肃拜”,即作揖、鞠躬。

其中,稽首、顿首和空首这三拜是所谓“正拜”,为跪拜礼的基本类型,其它种类都是从“正拜”中衍化出去的。

在封建社会中,统治阶级为了维护尊卑贵贱的等级制度,要求人们在不同的场合,针对不同的对象,施行不同的跪拜礼。

跪拜礼中,“稽首”为“拜中最重”,用于十分正式、庄重的场合,如拜天、拜神、拜祖先、臣拜君、子拜父、学生拜师等等。

“顿首”是平辈之间的礼节。

“空首拜”是位尊者对于位卑者稽首拜的答拜礼。

“吉拜”和“凶拜”礼行于各种祠祭及丧葬礼中。

“奇拜”是军队中所行特殊的跪拜礼。

“褒拜”是宫廷礼仪。

以上诸拜主要是男子所行的礼仪。

由于女子在封建社会地位低下,因而在一般情况下,她们是没有资格行跪拜礼的。

稽首,行礼时,施礼者屈膝跪地,左手按右手,拱手于地,头也缓缓至于地。

头至地须停留一段时间,手在膝前,头在后。

是拜礼中最重者。

顿首, 行礼时,头碰地即起,因其头接触地面时间短暂,故称顿首。

通常用于下对上及平辈间的敬礼。

是拜礼中次重者。

空首, 是两手拱地,引头至手而不着地,是拜礼中较轻者。

这三拜是正拜。

振动,是两手相击,振动其身而拜。

吉拜,是先拜而后稽颡,即将额头触地。

凶拜,是先稽颡而后再拜,头触地时表情严肃。

奇拜,先屈一膝而拜,又称“雅拜”。

褒拜,是行拜礼后为回报他人行礼的再拜,也称“报拜”。

肃拜,是拱手礼,并不下跪,俯身拱身行礼。

推手为揖,引手为肃。

其实也就是揖。

这是军礼,军人身披甲胄,不便跪拜,所以用肃拜。

其他几种拜礼都是正拜的变通鉴于本祠堂供奉的各神位,跪拜大礼宜从佛制,其拜法与俗制不同,兹将拜法详述如下:(一)两手(十指并拢)和掌(斜向上)当胸,站于蒲团之前,两足作八字式,左右足跟距离约二寸左右,足尖距离约八寸;(二)分右掌向下,按于蒲团之中心,左掌不动,两膝跨开,跪于蒲团上(三)以左掌按于蒲团之前左边;(四)以右掌从中心移于蒲团之前右边,两掌相离六寸许;(五)以头按于两掌中间之蒲团上;(六)以两手掌向外边翻转(手心向上,意在以两手承佛足,头面接足礼);(七)以两手曲指反转,仍按于蒲团之原处;(八)头离蒲团由伏而起;(九)以右掌移于蒲团之中心;(十)以左掌离蒲团,置于胸前如合掌之状;(十一)以右掌用力撑起(两膝同时离蒲团),合于左掌当胸,此为一拜,至少三拜,多则以三数迭加,如六拜、九拜、十二拜等。

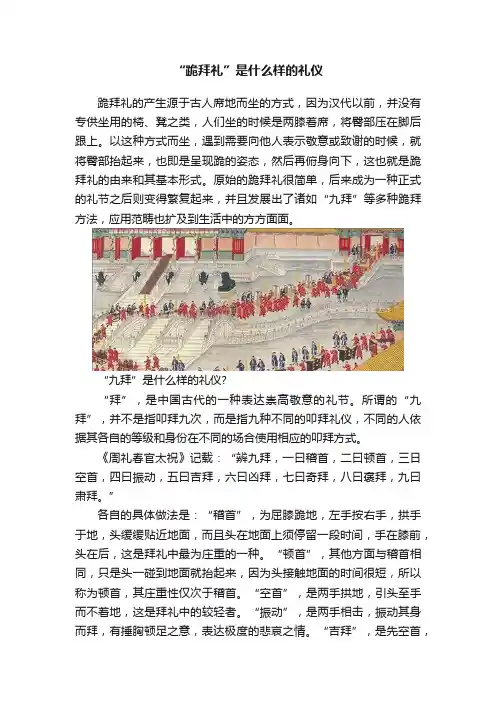

“跪拜礼”是什么样的礼仪跪拜礼的产生源于古人席地而坐的方式,因为汉代以前,并没有专供坐用的椅、凳之类,人们坐的时候是两膝着席,将臀部压在脚后跟上。

以这种方式而坐,遇到需要向他人表示敬意或致谢的时候,就将臀部抬起来,也即是呈现跪的姿态,然后再俯身向下,这也就是跪拜礼的由来和其基本形式。

原始的跪拜礼很简单,后来成为一种正式的礼节之后则变得繁复起来,并且发展出了诸如“九拜”等多种跪拜方法,应用范畴也扩及到生活中的方方面面。

“九拜”是什么样的礼仪?“拜”,是中国古代的一种表达崇高敬意的礼节。

所谓的“九拜”,并不是指叩拜九次,而是指九种不同的叩拜礼仪,不同的人依据其各自的等级和身份在不同的场合使用相应的叩拜方式。

《周礼春官太祝》记载:“辨九拜,一曰稽首,二曰顿首,三日空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜。

”各自的具体做法是:“稽首”,为屈膝跪地,左手按右手,拱手于地,头缓缓贴近地面,而且头在地面上须停留一段时间,手在膝前,头在后,这是拜礼中最为庄重的一种。

“顿首”,其他方面与稽首相同,只是头一碰到地面就抬起来,因为头接触地面的时间很短,所以称为顿首,其庄重性仅次于稽首。

“空首”,是两手拱地,引头至手而不着地,这是拜礼中的较轻者。

“振动”,是两手相击,振动其身而拜,有捶胸顿足之意,表达极度的悲哀之情。

“吉拜”,是先空首,再顿首。

“凶拜”,是先顿首,再空首。

“奇拜”,“奇”是单数的意思,为先屈一膝而拜,又称“雅拜”。

“褒拜”,是行拜礼后为回报他人行礼的再拜,也称“报拜”。

“肃”,推手为“揖”,引手为“肃”,“肃拜”买际上是一种是揖礼,并不下跪,而是俯身拱手行礼,但其表达的是拜的含义。

“九拜”之中,前三种是正式的拜礼,后面的几种则是正拜的变通。

这些拜礼的应用范畴大体是:宗庙祭祀拜祖先,郊祀拜天拜神,以及臣拜君,子拜父,学生拜老师,新婚夫妇拜天地、拜父母,都行稽首礼;平辈和同级之间,行顿首礼;对于卑者的稽首礼,尊者以空首礼答拜;振动礼为丧仪中所用;吉拜礼行于各种祠祭;凶拜礼是服3年之丧时所用;肃拜礼为女子所用,因为女子佩戴的首饰较多,不便于跪拜,另外也用于军人之中,原因是军人身披甲胄,行动有所不便。

跪拜礼的正确方法跪拜礼是指一种敬拜或表示尊敬的动作,广泛存在于各个文化和宗教信仰中。

在中国,跪拜礼在古代尤为重要,是一种表达敬意和尊重的方式。

跪拜礼的正确方法因人而异,但是有一些共同的基本原则和手法。

下面我将详细介绍如何正确进行跪拜礼。

首先,进行跪拜礼时,要选择一个合适的场所。

这个场所可以是神龛、神庙、家中的神坛或宗教场所等。

确保场所干净整洁,没有杂物,以显示敬意和尊重。

其次,在进行跪拜礼前,要保持内心的宁静和专注。

这是一种虔诚的心态,帮助我们更好地与神灵或所敬拜的对象进行沟通和联结。

在跪拜礼前可以放松自己,深呼吸几次,心无旁骛地把注意力集中到跪拜上。

当你准备好时,可以开始进行跪拜礼。

跪拜礼通常包括三个基本步骤:入礼、跪拜和退礼。

首先是入礼,这是一个表示准备的动作。

可以把双手合十放在胸前,稍微低头示意准备跪拜。

接下来是跪拜的动作。

在进行跪拜动作时,一般是先跪下一个膝盖,然后再跪下另一个膝盖。

双膝同时着地,与地面保持平行。

脚背与地面相平,不得翘起。

身体保持笔直,不要低头或过分弯曲身体。

可以将双手举过头顶,或者将双手平摊在地上,表示敬意。

进行完跪拜动作后,可以进行祈祷或行礼的动作。

在祈祷时,可以合十举于胸前,表示虔诚和诚意。

也可以将双手抬至头顶,表示向神明敬拜。

在行礼时,可以将双手抬至胸前,稍做鞠躬示意尊敬。

最后是退礼的动作。

退礼时,可以首先将双脚缓缓离地,然后依次起立。

起立时要保持身体肃穆,不要有结巴或急促的动作。

当完全起立后,可以整理衣裳,示意跪拜礼结束。

另外,进行跪拜礼时需要根据个人的宗教信仰或传统风俗,进行相应的动作和礼节。

比如,在佛教中,跪拜时可以将双手合十放在脑后,表示顶礼佛陀;在回教中,进行跪拜礼时可以全身俯伏在地上,额头贴地,表示对真主的敬意。

总的来说,正确进行跪拜礼的方法在于尊重和虔诚。

要选择合适的场所,并保持内心的宁静,专注于跪拜的对象。

在进行跪拜动作时,要保持身体姿势笔直,不要低头或过分弯曲。

古代的下跪礼仪文化跪是中国人发明的一种礼仪,也算是一大发明。

据说外国以前无下跪,后来也学会了。

它的意义深刻,单从感情色彩上理解有不同意义。

第一是褒义的,膜拜、感激、尊重;第二是贬义的,乞求、谢罪、忏悔。

还有一种中性的,就是屈辱、哀悼。

《周礼春官大祝》辨九拜曰:一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,五曰吉拜,六曰凶拜,七曰奇拜,八曰褒拜,九曰肃拜。

贾公彦疏:一曰稽首,其稽,稽留之字;头至地多时,则为稽首也。

此三者(指稽首,顿首,空首),正拜也。

稽首,拜中最重,臣拜君之拜。

在时代变化了的时候,自古产生了下跪,从参拜天和朝拜地,也就随之而来产生了参拜帝王将相。

过去大臣早朝见皇帝都要跪呼万岁,到了清朝尤盛。

老外们是无法理解大清帝王和官僚们的逻辑,即:下跪礼是君权至上的象征,是对帝王臣服忠诚的标志。

原来威权主义,不仅仅是靠制度维持,还靠物化的礼仪形式。

帝王正是在臣民反复的下跪中,培养臣民对下跪主义的自觉敏感性,时刻提醒。

大臣们不但自觉下跪了,也自觉的强制外人下跪。

这其实就是宗教:它具备了宗教的所有特征,即排他的教义和拜物的神器。

帝王是神,下跪是神器之一。

对神器的蔑视即是对宗教本身的不尊。

在官员看来,拒绝下跪都不过是异教徒,道不合不足与谋。

下跪主义,从另一方面也体现了古文化中的“奴性”。

孔孟思想让人民要对官下跪,因此孔子被称为圣人。

是圣人,那么我们今天也要给他下跪。

孔子可谓是聪明极顶。

创立了儒教,他便是儒教的创始人。

下跪也叫叩首,《现代汉语词典》则解释为:旧时的礼节,磕头,例:三跪九叩首。

各个朝代请安的姿势也不一样下面是较早的秦汉时期的“再拜“是指两次拜礼,说成“作揖并叩头”是不恰当的。

在古代礼节中,拜和揖是不同的。

凡“拜”必先跪坐。

《说文》:“跪,拜也。

”段玉裁注:“所以拜也。

”就是说,跪是用以行拜礼的,因为古人席地而坐,直起身来作“长跪”姿态,才能行拜礼。

“揖”是拱手礼,在古代它是不必跪的。

《史记高祖本记》:“郦生不拜,长揖。

跪拜文化常识一、跪拜的起源与发展1.1 跪拜的历史渊源•古代祭拜与敬拜活动中的跪拜仪式•不同文化背景下的跪拜形式和含义1.2 跪拜的社会文化意义•跪拜作为一种尊敬和敬畏的表达方式•跪拜在礼仪和仪式中的重要地位1.3 跪拜的地域性与民族差异•东方文化与西方文化对跪拜的态度和传统•不同民族间跪拜仪式的异同二、跪拜在不同宗教与文化中的体现2.1 佛教与跪拜•跪拜在佛教仪式中的角色和意义•不同佛教派别对跪拜的要求和规范2.2 儒家文化与跪拜•跪拜在儒家礼仪体系中的地位和功能•儒家思想对跪拜的解读和影响2.3 基督教与跪拜•跪拜在基督教礼拜中的用途和形式•跪拜与基督教信仰之间的关系2.4 伊斯兰教与跪拜•跪拜在伊斯兰教五次礼拜中的地位和意义•伊斯兰教法对跪拜的要求和规定三、跪拜与现代社会文化的关系3.1 跪拜在现代社会中的变化•跪拜仪式的现代演绎和审美变革•跪拜在现代社交场合中的应用与局限3.2 跪拜与权力关系的演变•跪拜作为亲近权力和表达忠诚的手段•现代社会中跪拜的权力反思与传统寻根3.3 跪拜与尊重他人的态度•跪拜在尊重他人意愿和情感体验中的作用•现代社会中尊重他人的表达方式与跪拜的关联3.4 跪拜与社会关系的互动•跪拜在社会关系建立和维护中的作用•现代社会中跪拜对社会关系影响的思考四、跪拜文化的当代价值与挑战4.1 跪拜文化的当代价值•跪拜作为一种文化传承和精神追寻的载体•跪拜作为一种仪式和礼节的重要意义4.2 跪拜文化面临的挑战•跪拜文化在当代社会中的认同和流失问题•跪拜文化与现代生活方式的冲突与融合4.3 跪拜文化在多元社会中的意义•不同文化背景下跪拜文化传承的困境与机遇•跪拜文化在多元文化共存中的对话与包容4.4 跪拜文化的未来发展•当代社会中跪拜文化变革的态势与趋势•跪拜文化在未来社会中的可能角色和表达方式思考题: 1. 现代社会中,是否应该继续保留跪拜文化?为什么? 2. 跪拜文化对于个人和社会的价值在哪里? 3. 在当今多元社会中,如何平衡跪拜文化的尊重与包容? 4. 跪拜文化在互联网时代如何发扬光大和传承?参考文献: 1. 王子梁. (2018). 微跪拜:现代跪拜形态的实证研究. 中国文化.。

1历史2顿首礼3其后4跪拜礼的废除1历史我国在汉以前,还没有正式的凳椅。

人们在进食、议事、看书时,只是在地上铺一条用芦苇、竹篾等编成的铺垫用具,即席子,人就坐在席子上,故称“席地而坐”。

如果请客人坐正席,则多垫一重席子,表示恭敬。

就连朝廷的最高统治者也是“席地而坐”,不过,所坐的东西比普通老百姓好一些,如周代每次举行大朝觐时,王者所坐的席位,设有绣着黑白斧形的屏风,屏风前面南向铺设着莞草编成的席子,上面再加上五彩蒲席和桃枝竹席,左右摆设玉儿,给王者凭依。

因此,古代所谓“坐”的姿势,和我们现代人的“坐”完全不一样。

坐时要两膝着地,然后将臀部坐于后脚跟之上,脚掌向后向外。

古人的“坐”,实际上就是我们如今的跪。

在接待宾客中,每当“坐”着向客人致谢时,为了表示尊敬,往往伸直上半身,也就是“引身而起”,使坐变成了跪,然后俯身向下,就这样,逐渐形成了日常生活中的跪拜礼。

2顿首礼行顿首礼时,其他和稽首相同,不同者拜时必须急叩头,其额触地而拜。

一般用于下对上的敬礼。

(“顿首”两首,后来也用于书信中的起头或末尾,也有首尾都用的,表示对人家恭敬。

)行空首礼时,双膝着地,两手拱合,俯头到手,与心平而不到地,故称“空首”,又叫“拜手”。

这是“九拜”中男子跪拜礼的一种。

其他如振动,不仅要跪拜、顿首,拜后还要“踊”,即跳踊,一般都在丧事时,拜者往往捶胸、顿足,跳跃而哭,表示极度悲哀,凶拜,即行礼时,先顿首,后空首;吉拜,则在行礼时,先空首,后顿首;奇拜,奇为单数,即一拜;褒拜,即再拜、三拜。

古代以再拜为重。

肃拜,是古代女子跪拜礼的一种。

拜时跪双膝后,两手先到地,再拱手,同时低下头去,到手为止,故又称“手拜”。

肃,手到地的意思。

所以后来在书信来往中,为了表示对对方的尊敬,往往上“谨肃”。

妇女行礼也称“端肃”,即源于此。

3其后到了汉代以后,才渐渐有高座,凳椅先后问世,人们不再“席地而坐”,因而使原来生活中的“跪坐”起了很大变化。

三跪九叩:封建社会最尊敬的行礼方式三跪九叩礼是中国古代最敬重的行礼方式。

电视剧《军师联盟》中,汉献帝刘协向曹丕行“三跪九叩”礼三跪九叩就是双膝跪地下三次,磕九个头。

这是中国古代最敬重的行礼方式。

所谓三跪九叩就是一跪三拜,拜时头要碰地,三跪九叩拜跪,拜神时先出左脚,手背向上。

丧事叩头时,真正大礼是四跪十二拜,先出右脚且叩头时手心向上。

据记载在周朝就有三跪九叩礼了!而三跪九叩礼是针对天、地、君(皇帝)、师、父。

《周礼》记载,古代跪拜礼有九种:一曰稽首、二曰顿首、三曰空首、四曰振动、五曰吉拜、六曰凶拜、七曰奇拜、八曰褒拜、九曰肃拜。

稽首:行礼时,施礼者屈膝跪地,左手按右手(掌心向内),拱手于地,头也缓缓至于地。

头至地须停留一段时间,手在膝前,头在手后。

这是九拜中最隆重的拜礼,常为臣子拜见君王时所用。

顿首:行礼时,头碰地即起,因其头接触地面时间短暂,故称顿首。

通常用于下对上及平辈间的敬礼。

如官僚间的拜迎、拜送,民间的拜贺、拜望、拜别等,也常用于书信的开头或末尾。

空首:头不至于地为空首。

空首者,对于稽首,顿首之头着地而言也。

拜本专为空手之称,拜之礼,即空手之礼。

振动:振动,是两手相击,振动其身而拜。

吉拜:古人拜礼有“吉凶之分,吉事为吉拜”。

《礼记·杂记下》:“三年之丧,以其丧拜;非三年之丧,以吉拜”。

凶拜:男子右手成掌,左手握拳或女子左手成掌右手成拳。

一般用于吊丧。

奇拜:奇者独而无偶,即一拜也。

褒拜:古人行礼,通常用一拜,再拜表示更有敬意,三拜以上称为”褒拜“。

郑大夫云:褒读为报,报拜再拜是也。

肃拜:肃拜专行于妇女。

《朱子语类》卷九一:“问,古者妇人以肃拜为正,何谓肃拜?”曰:“两膝齐跪,手至地而头不下为肃拜。

”三跪九叩在历朝历代都有延续和改变。

到了辛亥革命,在临时大总统大会上,孙中山提请废止跪拜礼,以普通相见为一鞠躬,最敬礼为三鞠躬。

全体代表一致决议通过。

“三跪九叩”这一带有浓浓奴性色彩的仪礼也就被湮没在历史之中了。

了解中国古代跪拜礼文化中国古代的跪拜礼文化源远流长,是中国礼仪文化的重要组成部分。

在古代中国,人们进行跪拜礼是表达尊敬、敬畏、感恩和谦逊的一种行为。

下面将从跪拜礼的起源与意义、跪拜礼的形式与仪式、跪拜礼的演变以及今天跪拜礼的现代意义等方面进行详细阐述。

跪拜礼在中国最早起源于古代人们对天地神明的崇拜。

古人认为,天地是众神神灵的居所,而人们跪拜是为了向神明表达对其威严与权威的敬畏之心。

此外,在中国古代,跪拜也是表达对长辈、君主和祖先的尊敬的重要方式。

如在皇权神圣的帝制社会中,臣子必须跪拜朝拜皇帝,以示对皇帝的臣服与忠诚。

此外,家族中的长辈如父母、祖父母等也是受到尊敬的对象,儿女跪拜表达亲情之情与尊敬之意。

跪拜礼的形式与仪式因时代、地区和社会地位的不同有所差异。

在古代,跪拜一般包括两个重要的动作:跪和叩头。

跪,即在双膝着地,身体向前并将头部低至地面。

叩头,即将头部轻轻触及地面。

这个动作称为“叩首”,也叫“叩百首”,意为表达无限敬意。

另外,还有一种更加恭敬的跪拜方式称为“九叩三磕头”,即跪拜时双手扶地,头不离地面,像蜜蜂一样匍匐前行,叩头的次数和磕头的次数都是由九叩三磕构成。

随着时代的变迁,跪拜礼的形式也发生了演变。

在封建时代的朝廷,跪拜礼是权力和等级的象征,有明确的分级和礼节。

而在民间,跪拜礼则更多地体现出亲情、友情、师生关系等。

随着近代社会的崛起,封建道德观念的变革和西方文化的影响,跪拜礼逐渐减少,但在特殊场合和传统节日中仍会出现。

尽管现代社会跪拜礼的次数和形式有所减少,但其仍然具有重要的象征意义。

现代社会中的跪拜礼更多地体现出对尊严、正义和公平的追求。

比如,在官方举办的仪式中,跪拜常作为表达对国家、国旗、烈士等崇高事物的敬意。

此外,在学校教育中,学生向老师跪拜是对知识、道德、精神等的致敬。

跪拜礼还常在一些宗教活动中出现,如佛教寺庙、道教庙宇等。

总之,中国古代的跪拜礼文化以其深厚的历史底蕴以及多样的形式和仪式,构成了中国传统礼仪文化的重要组成部分。

清朝的跪拜礼仪跪拜之礼中国号称“礼仪之邦”。

但到了清代,传统礼仪对于社会生活的各个方面,大到国家军政,小到衣食住行、举手投足,无不做出详尽的规定。

封建社会,臣子见皇帝要行三跪九叩的大礼;百姓见官员须先行跪拜;下级官员晋见级别相差较大的上级时要行跪拜礼;子孙晚辈拜见长辈要跪地磕头请安;祭祀祖先当然也要磕头。

请安请安原是明代军礼中的'一项,见于《大明会典》。

当时全国各指挥使司、各卫所都有这个礼节,称为“屈一膝”。

建州卫也如此,到了清代,在八旗和明朝遗留下来的绿营中仍然沿袭旧习。

本来,兵士见到上级军官应该下跪,但因为身上有盔甲,只屈一膝或半膝,久之,不穿盔甲时也以屈一膝为礼,并和叩首、打恭一样,含有问候请安的意思。

在八旗人家和部分汉族官宦人家,晚辈见长辈,平辈中幼见长,奴仆见主人至亲友相见,都行这个礼,所以屈一膝又叫请安。

但在衙门或公共场所,则不论旗人汉人都行打恭礼,不能请安。

男子请安的姿势:先端正姿势,如“立正”的样子。

然后向前迈左腿,左手扶膝,右手下垂,右腿半跪,略微停顿;眼平视,不许低头、扬头或歪头;双肩平衡,不许弯腰,左右腿的间距不可太大,保持左腿向前迈的自然距离,不可向后蹬腿。

女子请安姿势与男子同,只是左右腿的距离要近,动作幅度小,双手扶左膝,右手不下垂。

跪安“跪安”这个礼节行于皇宫和五公府第以及宗室家庭中。

皇帝每日召见军机大臣之外,常常还要另外召见某些官员,这是属于密谈性质,不同于朝会大典,所以官员同皇帝不必叩头。

召见的程序是这样:先由外奏事处登记,再由内奏事处安排在某日第几起。

皇帝吃早饭时(天尚未明),桌上摆好绿头签,饭后分起召见。

有合在一起(如与军机大臣一起)的,太监们都退出。

内奏事处太监副食应召官员来到暖阁门前,掀起帘子让官员进去,太监退到殿外。

这位官员进门,站着说:“臣(某人)恭请皇上圣安。

”然后跪安、起立,走几步到皇帝面前,跪在一个红边白心很厚的毡垫上奏对。

奏对完毕,皇帝说:“你下去吧。

古代跪拜礼

跪拜礼的尴尬

我国以礼仪之邦著称,礼仪文化发达,可是在对外交往中,尴尬却不少。

2000多年间,封建王朝在对外交往时,一直坚持外国来使必须向皇帝行跪拜礼。

显而易见,施行这种礼节,有损尊严,常常遭到抵制。

唐玄宗开元元年(公元713年),白衣大食(今叙利亚一带)遣使来唐,在朝见唐玄宗时,平立不拜。

唐官员以其无礼,欲治其罪。

1656年3月,第一位访问清朝的沙俄使节费·巴伊科夫抵达北京,明确表示不向大清皇帝行跪拜礼,双方为此争论了半年,巴无果而返。

1805年,沙俄格·戈洛夫金使团来华,入境后即表示不行跪拜礼,引起清廷不满,只到达张家口,便原路返回俄国了。

1816年,英国特使阿美士德到北京,也是因为拒绝向嘉庆皇帝跪拜,被清廷下令遣送回国。

1900年6月20日,德国驻华公使克林德在北京被愤怒的清军士兵杀死,这可捅了马蜂窝,本来德国及其他列强早就想一口吞掉中国,这下可有了借口。

清廷虽然百般赔礼道歉,对方还是不依不饶,清政府被迫任命醇亲王载沣(宣统皇帝的父亲,光绪、慈禧去世后曾任摄政王)为“头等专使大臣”前往德国谢罪。

德方扬言,载沣在觐见德皇时必须行跪拜礼。

这一棒子把清王朝打晕了,万万没有想到,自己种下的苦果,到头来还得自己品尝。

后来虽然在中外舆论责难下,德方取消了这一要求,但大清颜面尽失,而这跪拜礼,在对外交往中看来也已经走到了尽头。

古代跪拜礼仪1、稽首。

稽首是“九拜”中最隆重的见面礼节。

据文献记载舜时就有这一礼节,如《尚书舜典》记载:“禹拜稽首。

”郑玄注释《周礼》记载的这一礼节说:“稽首,拜头至地也。

”贾公彦疏:稽首“,头至地多时,……拜中最重。

臣拜君之拜”。

按照这一说法,稽首就是在跪拜时俯伏向下直至头碰到地面并且要停留一会儿的礼节形式。

是下对上见面时表示毕恭毕敬的大礼。

古代臣拜君、子拜父、学生拜老师以及拜天、拜地、拜祖先都用这种跪拜形式。

旧时给尊长者写信,在开头时常用“某某稽首”的字样即源于此。

2、顿首。

顿首是古代地位相等或平辈之间互相表示敬意的礼节,也称为“叩头”。

其形式如同稽首,只是头触地后立即抬起而不在地面停留。

后来引申为书信语的开头或结尾,其意思如同现代书信语的“向您问好”、“致敬”等等。

例如唐朝柳宗元所写《献平准夷雅表》:“臣宗元诚恐诚惧,顿首顿首。

”3、空首。

空首是古代上答下的礼节形式,也称为“拜手”。

郑玄注《周礼》记载的这一礼节说:“空首,拜头至手,所谓拜手也。

”贾公彦疏:“空首者,先以两手拱至地,乃头至手,是为空首也。

以其头不至地,故名空首。

”即身体呈跪姿,两手拱到地,然后俯下头至手而不接触地面。

所谓“空”就是两手拱合,俯头至手和心持平,头在空中而不叩头到地面,是尊长者对“稽首”的答礼。

上古时代在行“稽首”、“顿首”礼时也先行“空首”礼,如《尚书益稷》记载:“皋陶拜手稽首。

”自隋唐凳椅普及后,人们不再“席地而坐”,“空首”演变为躬身示礼的形式。

以上三种礼节均属“吉事之拜”。

以下“振动”、“吉拜”、“凶拜”为“凶事之拜”。

4、振动。

振动是丧礼相见中最隆重的跪拜礼节。

郑玄注《周礼》记载的这一礼节说:“动,读为董,书亦或为董。

振董,以两手相击也。

……振动,战栗变动之拜。

”这种礼节的形式不仅要“顿首”,还要双手相击,哭天喊地,浑身战栗不已,表示对丧者悲痛哀悼的感情。

5、吉拜。

古代有守丧三年的礼俗,三年期后和丧家相见行“吉拜”礼。

关于跪拜的礼仪是怎样的跪拜之礼是从古代就一直流传下来的,我们经常在电视上看到宫廷里要跪拜,结婚要跪拜等等那么你们知道跪拜的礼仪吗?下面店铺就为大家整理了关于跪拜的礼仪是怎样的,希望能够帮到你哦!关于跪拜的礼仪是怎样的虽然自1912年8月由中华民国临时大总统颁布的“礼制令”中明确规定,脱帽鞠躬和不脱帽鞠躬分别为男子和女子的相见礼节,此举从制度上正式废除了跪拜与作揖礼节。

但现如今春节期间,我国民间仍流传着跪拜长辈的风俗。

大年初一,晚辈要挨家给长辈磕头拜年,长辈则给年纪小的晚辈压岁钱。

这样更加融合了家庭亲情,延续了中华传统文化。

在山东这个尊崇礼仪的孔孟之乡,某些地方仍保留着春节行跪拜礼的传统。

比较典型的是我的家乡山东省菏泽市东明县。

在当地人眼中,跪拜礼是向长辈表达感恩、尊敬之情。

大年初一起个大早,男孩叫上自家兄弟和堂兄弟,一大群人按照长辈的辈分一家一家的去磕头拜年,磕头才有压岁钱,谁磕得响,长辈一高兴还会多给些。

然后是稍年长的叔叔伯伯爸爸辈分的随他们的同性朋友一群人去彼此家中向长辈跪拜,最后协同妻子以家庭为单位向自家中长辈跪拜。

先拜已逝长辈,磕头四次,接着按年龄辈分为每位长辈磕头一次。

并且这项习俗一直严格要求,无论年纪老少,只要有长辈都要行跪拜礼节。

这种习俗还传到了日本、韩国和东南亚等地,并在当地保留到现在。

然而,对于这一现象,社会各界评论褒贬不一,把行跪拜礼看成是落后的、封建的,日渐抛弃了这种传统礼仪。

但也有人提倡继续这项传统,认为生活在现代社会没有必要坚持以前的繁文缛节,但是必要的礼节还是要坚守,更重要的是要传承礼节所寓含的优良精神传统。

跪拜礼是中国先人长期形成的习俗,是中华文化中的一种生活状态,不能用好坏来评价。

如果长辈和后辈都觉得通过磕头的方式来表达感情有些尴尬,也没有必要非如此不可,可以选择双方更能接受的方式,但是后辈一定要在心中牢记感恩二字。

古代的跪拜礼有哪些讲究?稽首、顿首、空首等礼仪有何不同?中国作为礼仪之邦,自古就出现了严苛的礼仪体系,这些礼仪已经深入到我们的生活各处,现在还在影响着人们的日常生活。

与西方的礼仪不同,中国的古礼有着很多的讲究,那么在古礼中有一种常见的跪拜礼,这是为了表达对人的尊重而行的礼仪。

什么是跪拜礼?其实这种礼仪的出现,与古代人们的生活习惯有关,早期的中国没有凳子,人们经常是席地而坐。

不同的是,大家不可能像今天这样坐下,当时人们是跪坐,让屁股坐在自己的脚后跟上,虽然很容易让腿脚发麻,不过古人应该从小接受过这方面的训练,自然就已经习惯了。

由于这种独特的坐法,人们在行礼的时候就有了直身再顿首的习惯,这就是常见的跪拜。

早期大家都没有座位,那么在跪坐的情况下,想要行礼也确实是有些麻烦,这种跪拜的方式不仅省事,还能表达自己的尊敬,这就被一直沿袭了下来。

通常跪拜礼是一些重要的场合,像是上朝,或者是祭祀,再有就是一些社交场合,一些权贵人家的宴席,或者是家里的晚辈给尊长们行礼,都会用这种礼仪。

但跪坐方式的变化,也对跪拜礼造成了一定的影响,大家后来可能也觉得这种跪坐太辛苦了,因此就开始喜欢上了凳子,人们渐渐放弃了之前的跪坐习俗,跪拜礼在生活中使用也相对较少一些。

基本上就是面对君父先祖,或者是生活中祭祀拜神。

相比之下,作揖,鞠躬都要比跪拜礼更加方便。

但跪拜礼仍然在古代的社交场合中被保留下来,到底什么叫做跪拜礼呢?其实跪拜礼就是人们屈膝跪下,然后双手压在一起叩首到地,不过这种礼仪也有着一些别的讲究,它主要分为稽首、顿首、空首。

稽首礼大部分都是在正式场合使用,行礼的过程中需要手在膝前,左手压着右手,叩首的时候动作要缓慢进行,以头触地需要叩在双手的后面,而且行礼的过程中,自己不能快速起身,否则就会被认为是对尊长先祖的不敬。

这种礼仪进行的过程中,是有专门的礼官来把握节奏的,在民间的应用相对较少一些,考虑到这种礼仪需要长时间跪着,行礼的人应该是非常辛苦的。

跪拜礼的正确方法(磕头跪拜的礼仪)磕头跪拜,是中国传统礼仪中的一种形式,起源于古代祭祀仪式,也叫叩头、叩首。

磕头跪拜礼仪,主要有常规磕头、拜年祝福、婚嫁喜事、丧葬白事、祭祀祈福和桃园结义等六个不同场景,因对象、场景不同,规矩略有不同。

所有的磕头,都是右膝先跪,再左膝下跪。

一、常规磕头1、单纯磕头,是儿童见长辈的常礼。

一般情况,儿童随家长走亲戚见长辈,家长说:过来见过XX,磕个头。

孩子说:给XX磕头啦,而后双膝下跪、双手扶地、头触地,磕完头起立站着。

接受磕头的长辈,要做两件事,一是及时让孩子起来,二是给孩子点礼物。

如果没有准备礼物的,一般要在未磕头之前进行阻止,以免拿不出东西尴尬。

2、一拜一叩,是成年人拜见长辈的常礼。

在拜访或长辈来访时,会主动向前说:我是XX,给您磕头了。

而后,正面对长辈拱手长揖,再屈膝下跪磕头。

长辈若接受磕头,会有所表示。

否则,就要在晚辈作揖后,及时说不必磕啦等话语,并伸手扶住对方,阻止继续磕头。

3、一拜三叩,是隆重场合的礼节。

初次见面的长辈,见祖宗级的长辈,拜见德望高或身份地位高者,拜师、拜寿、拜谢等场合。

礼仪是,先拱手长揖,再双膝下跪、双手扶地,磕完第一个头后,保持跪姿、直起上身,而后磕下第二、三个头,最后起立。

二、拜年祝福在农村民间,每年正月初一至十五之间,年轻人和孩子,会去邻居和亲戚家拜年祝福,给长辈磕头。

这段时间,家中正屋一般会摆放祖宗牌位或祖谱,门前放供人磕头的席子。

客人来时,依长幼顺序,先拱手祭拜三次,再行三叩头的大礼。

然后,是对年长并且辈分大的人,行一拜三叩之礼。

如有孩子拜年时,彼此是亲戚关系,长辈要给儿童压岁钱。

其他人员,则是给瓜果、甜点等。

拜年磕头,有个特殊情况,一般年龄稍大的成年人是单膝跪地、单手扶地,头点一下,不落地。

而年轻人和儿童,是行一拜三叩的大礼。

三、婚嫁喜事婚嫁的磕头,为三拜之礼,一拜天地、二拜父母、夫妻对拜。

1、一拜天地,面向南方男左女右,双脚站立,上身前弓,先拱手长揖,再双膝下跪、双手扶地,磕完第一个头后,保持跪姿、直起上身,而后磕下第二、三个头,最后起立。