中国古代文化常识之官职和礼仪

- 格式:ppt

- 大小:16.19 MB

- 文档页数:28

中国古代文化常识7古代礼仪古代中国礼仪是中国古代文化的重要组成部分,它是一种尊重他人、尊重身份和尊重传统的行为准则。

古代礼仪涉及到宴会、婚姻、葬礼、朝拜等各个方面,下面将介绍七种常见的古代礼仪。

1.尊卑礼仪古代中国非常注重尊卑之分,人们在不同场合和不同身份下要表现出符合其身份地位的仪态。

比如,尊长者必须要行揖礼,即俯身拱手以示尊重;皇帝见到官员时,官员要跪地叩头示敬;平民见到贵族时,要行揖礼以示敬意。

这种礼仪体现了尊重他人的态度,也保持了社会秩序的稳定。

2.宴会礼仪古代宴会是沟通和交流的场合,举办宴会是一种表示尊重和友好的方式。

在宴会上,人们需要遵守一定的礼仪规范,比如宴席要按照主客地位分清座次,主人要居中高位,贵客坐次高位;进餐时要注意用餐文明,不可嘈杂和大声喧哗;别人举杯敬酒时要站起来,持杯回敬等等。

这些规范有助于维持宴会秩序,并表达了宴请者的礼貌和热情。

3.婚礼礼仪古代的婚礼是一种庄重而隆重的仪式,它代表着两个家族的联姻。

在古代婚礼中,有很多重要的礼节,包括过堂、拜堂、拜天地等。

比如,在“过堂”仪式中,新娘要穿着嫁衣,由好友或亲戚陪伴,穿过象征门第的虚幌,以示进入新家的仪式;在“拜堂”仪式中,新娘和新郎要行拜帖礼,接受父母的教诲和祝福。

这些仪式都是为了彰显婚姻的庄严和祝福。

4.朝拜礼仪朝拜是古代中国人对神灵、祖先和帝王表示敬意的一种仪式。

在古代,每年或每月定期举行朝拜仪式。

在朝拜时,百姓要整齐列队,面向神位或天空跪拜,手持祭品或写有祝福文字的牌匾。

这个仪式表达了人们对神灵和祖先的敬意和崇拜。

5.葬礼礼仪古代中国人非常重视葬礼,认为它是对逝者的最后送别和告别。

古代葬礼有很多规范,包括穿孝服、守丧期、丧车之类的仪式。

比如,穿孝服是表示对逝者的敬重,守丧期是为了表达哀悼之情,丧车则是将逝者送至安葬地点的一种方式。

这些礼仪规范在一定程度上安抚了逝者家属的悲痛,同时也传承了社会对逝者的敬重和思念。

6.传统节日礼仪古代中国有很多重要的传统节日,如春节、清明节、中秋节等。

古代文化常识(人的称谓、官职、天文历法、地理、科举制度、风俗礼仪、饮食器具、音乐文娱、文史典籍、目录辞书)一、人的称谓【直称姓名】大致有三种情况:(1)自称姓名或名。

如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”,“庐陵文天祥自序其诗”。

(2)用于介绍或作传。

如“遂与鲁肃俱诣孙权”,“柳敬亭者,扬之泰州人”。

(3)称所厌恶、所轻视的人。

如“不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后”。

【称字】古人幼时命名,成年(男20岁、女15岁)取字,字和名有意义上的联系。

字是为了便于他人称谓,对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。

如称屈平为屈原,司马迁为司马子长,陶渊明为陶元亮,李白为李太白,杜甫为杜子美,韩愈为韩退之,柳宗元为柳子厚,欧阳修为欧阳永叔,司马光为司马君实,苏轼为苏子瞻,苏辙为苏子由等。

【称号】号又叫别号、表号。

名、字与号的根本区别是:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。

号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。

如:陶潜号五柳先生,李白号青莲居士,杜甫号少陵野老,白居易号香山居士,李商隐号玉溪生,贺知章晚年自号四明狂客,欧阳修号醉翁、晚年又号六一居士,王安石晚年号半山,苏轼号东坡居士,陆游号放翁,文天祥号文山,辛弃疾号稼轩,李清照号易安居士,杨万里号诚斋,罗贯中号湖海散人,关汉卿号已斋叟,吴承恩号射阳山人,方苞号望溪,吴趼人号我佛山人,袁枚号随园老人,刘鹗号洪都百炼生。

【称谥号】古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。

如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公,范仲淹为范文正公,王翱为王忠肃公,左光斗为左忠毅公,史可法为史忠烈公,林则徐为林文忠公。

而称奸臣秦桧为缪丑则是一种“恶谥”。

【称斋名】指用斋号或室号来称呼。

如南宋诗人杨万里的斋名为诚斋,人们称其为杨诚斋;姚鼐因斋名为惜抱轩而被称为姚惜抱、惜抱先生。

再如称蒲松龄为聊斋先生,梁启超为饮冰室主人,谭嗣同为谭壮飞(其斋名为壮飞楼)。

中国古代礼仪文化常识中国历史上,礼仪文化一直扮演着重要的角色。

礼仪作为一种文化传承,不仅反映了当时社会的价值观和道德观,更是人们相处和交流的基本准则。

本文将重点介绍中国古代礼仪文化的常识,包括尊卑有序的社会等级制度、封建礼教的重要性以及古代宴会和婚嫁仪式中的礼仪等方面。

一、社会等级制度在古代中国,社会地位和身份的尊卑是非常重要的。

根据其家族背景和职业地位,人们被分为不同的等级。

这种社会等级制度被称为“阶级”或“等级制度”。

在古代中国,官员们被认为是最高等级的人群。

他们按照官阶高低被分为不同的等级,尊卑有序。

皇帝位居最高阶级,其下依次是太子、王爵、公爵、侯爵等。

类似地,同样是官员身份,高位者享有较高的社会地位和特权。

同时,传统社会还尊重社会地位和资历长者。

年龄越长,地位越尊崇。

人们习惯对长辈行礼,例如行鞠躬礼或者双手奉上尊敬的礼物表示敬意。

二、封建礼教的重要性在中国古代,封建礼教是一种非常重要的价值观和道德准则。

它强调维护尊严和秩序,注重个人与社会的和谐。

在封建礼教中,家庭起着重要的作用。

家庭成员之间的关系要遵守特定的礼仪,例如尊敬父母、尊重长辈、尊重丈夫等等。

同时,妇女在封建社会中扮演被动的角色,需要符合古代社会对女性的期望和要求。

封建礼教的另一个方面是师徒关系。

师傅和弟子之间有很严格的规定,师尊是弟子的榜样和指导者,而弟子则要终身效忠师傅,并尊崇其为父。

三、古代宴会的礼仪古代中国的宴会文化是一种重要的社交活动,它不仅是人们交流感情的场所,也是展示社会地位和富有的象征。

古代宴会有着许多规定和仪式,如宾客入席要按照地位由上到下的次序排列,主人要起立行礼向客人致意,宾客进场要行揖等。

在古代宴会中,饮酒礼仪也是不可缺少的一部分。

主人首先向客人敬酒,表示欢迎和尊敬。

而客人则需要接受主人的酒,并举杯回敬。

四、古代婚嫁仪式的礼仪古代中国的婚嫁仪式是一种庄重而复杂的礼仪活动。

它不仅仅是两个人的结合,更是两个家庭的结合。

(一)官职1.中央官职秦设丞相、太尉和御史医生,组成中枢机构。

丞相管行政,太尉管军事,御史医生管监察和秘书工作。

汉朝大体上沿袭秦制称为三公,下有九卿,分管各方面政务,后辈又演变为三省六部制。

三省为中书省 (决策 )、门下省 (审议 )、尚书省 (执行 ),三省的长官都是宰相。

宋代中书省职权扩大,同枢密院分掌文武大权,门下省、尚书省遂废。

明朝内阁为最高政务机构,内阁大臣称为辅臣,首席称首辅 (即宰相 )。

清代有军机处,王、公、尚书等为军机大臣,掌握政府大权。

六部,是指吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

吏部:管官吏任免、核查、起落等事;户部:管土地户口、赋税、财政等事;礼部:管典礼、科举、学校等事;兵部:管军事;刑部,管司法刑狱;工部:管工程创建、屯田水利等事。

各部长官为尚书,副职为侍郎,下设郎中,副职称员外郎,手下官员有主事等。

其他,中央还设有专门机构和官员,负责管理图书、编修历史、拟定历法等工作。

2.地方官职太守。

隋唐主要行政区是州,州官称刺史,属官有长史、司马等。

唐代在一些军事重镇设节度使,属官有行军司马、顾问、掌书记等。

宋代州官称知州,县官称知县。

明清改州为府,称知府。

其他,汉代也设州,天下分十几个州,基本上是监察区,中央派官员去密查情况,称刺史。

隋唐全国分十几个道,也称监察区,中央派官员前往巡视,称黜陟使。

宋代全国分二十左右路,路中设若干司,分管各方面的事务。

元代地方最高行政机构叫行中书省,明朝改称承宣布政使司,习惯上仍称为“省”。

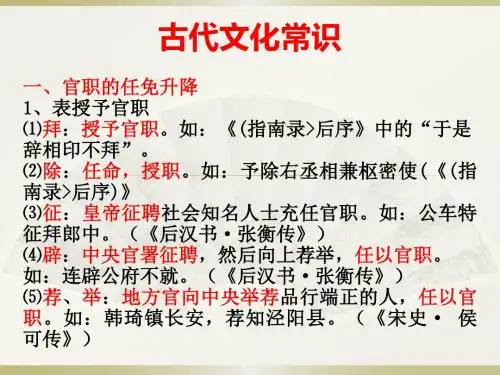

(二)表示官职变动的词语1.授官① 征:由皇帝招聘社会有名人士充任官职。

②辟:由中央官署招聘,尔后向上荐举,任以官职。

③ 荐、举:由地方官向中央介绍道德正直的人,任以官职。

④ 拜:授予官职。

⑤ 选:经过介绍或科举选拔任以官职。

⑥ 除:任命,授职。

⑦ 授:授予官职。

⑧ 赏:指皇帝专门赐给官衔或爵位。

⑨ 封:指帝王将爵位或土地赐给臣子。

⑩ 起:起用人任以官职。

① 罢:免去、清除官职。

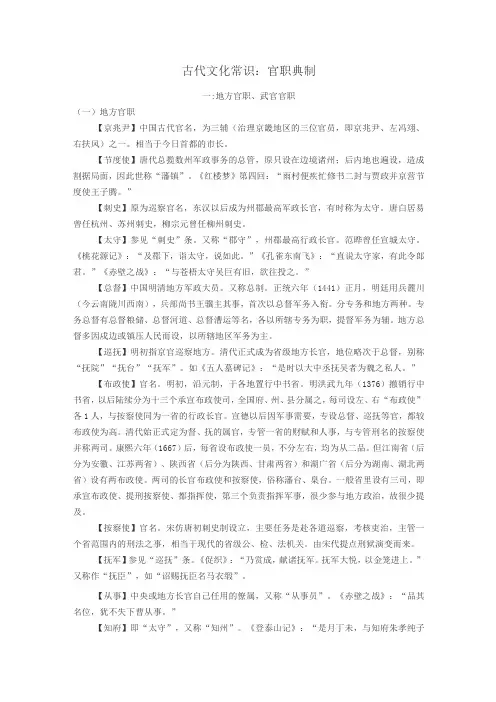

古代文化常识:官职典制一:地方官职、武官官职(一)地方官职【京兆尹】中国古代官名,为三辅(治理京畿地区的三位官员,即京兆尹、左冯翊、右扶风)之一。

相当于今日首都的市长。

【节度使】唐代总揽数州军政事务的总管,原只设在边境诸州;后内地也遍设,造成割据局面,因此世称“藩镇”。

《红楼梦》第四回:“雨村便疾忙修书二封与贾政并京营节度使王子腾。

”【刺史】原为巡察官名,东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

唐白居易曾任杭州、苏州刺史,柳宗元曾任柳州刺史。

【太守】参见“刺史”条。

又称“郡守”,州郡最高行政长官。

范晔曾任宣城太守。

《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此。

”《孔雀东南飞》:“直说太守家,有此令郎君。

”《赤壁之战》:“与苍梧太守吴巨有旧,欲往投之。

”【总督】中国明清地方军政大员。

又称总制。

正统六年(1441)正月,明廷用兵麓川(今云南陇川西南),兵部尚书王骥主其事,首次以总督军务入衔。

分专务和地方两种。

专务总督有总督粮储、总督河道、总督漕运等名,各以所辖专务为职,提督军务为辅。

地方总督多因戍边或镇压人民而设,以所辖地区军务为主。

【巡抚】明初指京官巡察地方。

清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”“抚台”“抚军”。

如《五人墓碑记》:“是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

”【布政使】官名。

明初,沿元制,于各地置行中书省。

明洪武九年(1376)撤销行中书省,以后陆续分为十三个承宣布政使司,全国府、州、县分属之,每司设左、右“布政使”各1人,与按察使同为一省的行政长官。

宣德以后因军事需要,专设总督、巡抚等官,都较布政使为高。

清代始正式定为督、抚的属官,专管一省的财赋和人事,与专管刑名的按察使并称两司。

康熙六年(1667)后,每省设布政使一员,不分左右,均为从二品。

但江南省(后分为安徽、江苏两省)、陕西省(后分为陕西、甘肃两省)和湖广省(后分为湖南、湖北两省)设有两布政使。

两司的长官布政使和按察使,俗称藩台、臬台。

古代文化常识连载之五:职官阅读天地0508 1815职官我国古代的职官,历代建置不同,其间因革损益,情况复杂。

在这个题目下,我们不能全面叙述历代官制的发展,只能大致谈谈几个重要的问题:中央官制,地方官制,品阶勋爵等。

一中央官制战国时代,各国国君之下分设相将,分掌文武二柄。

赵惠文王以蔺相如为相,以廉颇为将,是人所熟知的例子。

《荀子·王霸》说相是"百官之长",所以《战国策·齐策》说:"于是梁王虚上位,以故相为上将军,遣使者黄金千斤,车百乘,往聘孟尝君。

"楚国最高的长官称为令尹,次于令尹的是武官上柱国,官号和其他各国不同。

秦代皇帝之下设丞相府、太尉府和御史大夫寺组成中枢机构。

丞相禀承皇帝意旨佐理国政;太尉掌全国军事;御史大夫是皇帝的秘书长兼管监察。

丞相官位最高,尊称为相国,通称为宰相。

汉初沿袭秦制,汉武帝以后,丞相地位虽尊,权力却逐渐缩小。

例如霍光以大司马大将军领尚书事,辅理国政,其权势就远在丞相之上。

西汉末丞相改称大司徒,太尉改称大司马,御史大夫改称大司空[1],号称三公(又称三司),都是宰相。

但到东汉光武帝时,"虽置三公,事归台阁"[2],三公只处理例行公事,台阁反而成了实际上的宰相府了。

自秦以至于清,皇权与相权的斗争一直未曾停止,大体而言,是向着皇权兴而相权弱的方向发展,台阁、中书门下、内阁、军机处……都是皇帝为了限制相权、削弱相权而采取的相应措施。

总的做法是先让一些地位低下的小官吏充当皇帝的秘书,然后逐渐令其权力加大,直至把原来宰相架空,成为实际上的宰相,这时便又会对皇权形成威胁,皇帝便再设一机构,让另一些地位低下的小官吏充当其秘书……一来一往的循环之中,相权便日渐微弱,而皇权日渐加强了。

所谓台阁,是指尚书机构尚书台说的,后世逐渐称为尚书省[3],首长是尚书令,副职是尚书仆射。

魏文帝鉴于东汉尚书台的权势太大,把它改为外围的执行机构,另外设置以中书监、令为首长的中书省,参掌中枢机密。

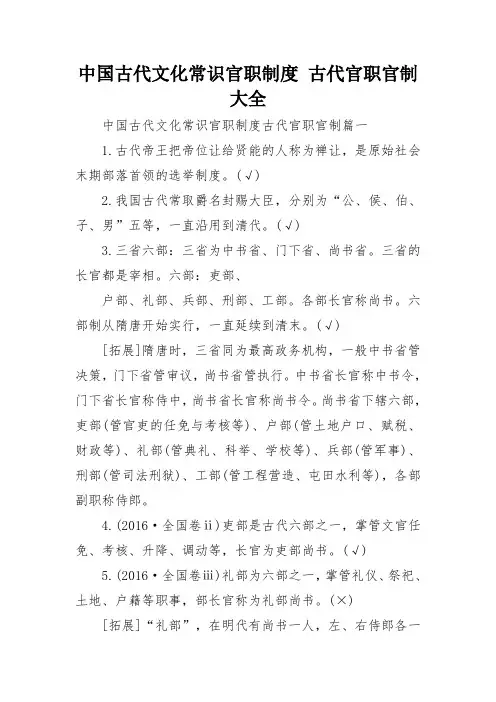

中国古代文化常识官职制度古代官职官制大全中国古代文化常识官职制度古代官职官制篇一1.古代帝王把帝位让给贤能的人称为禅让,是原始社会末期部落首领的选举制度。

(√)2.我国古代常取爵名封赐大臣,分别为“公、侯、伯、子、男”五等,一直沿用到清代。

(√)3.三省六部:三省为中书省、门下省、尚书省。

三省的长官都是宰相。

六部:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

各部长官称尚书。

六部制从隋唐开始实行,一直延续到清末。

(√)[拓展]隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行。

中书省长官称中书令,门下省长官称侍中,尚书省长官称尚书令。

尚书省下辖六部,吏部(管官吏的任免与考核等)、户部(管土地户口、赋税、财政等)、礼部(管典礼、科举、学校等)、兵部(管军事)、刑部(管司法刑狱)、工部(管工程营造、屯田水利等),各部副职称侍郎。

4.(2016·全国卷ⅱ)吏部是古代六部之一,掌管文官任免、考核、升降、调动等,长官为吏部尚书。

(√)5.(2016·全国卷ⅲ)礼部为六部之一,掌管礼仪、祭祀、土地、户籍等职事,部长官称为礼部尚书。

(×)[拓展]“礼部”,在明代有尚书一人,左、右侍郎各一人,下设四司,分别为:仪制清吏司,掌嘉礼、军礼及管理学务、科举考试事;祠祭清吏司,掌吉礼、凶礼事务;主客清吏司,掌宾礼及接待外宾事务;精膳清吏司,掌筵飨等事务。

6.(2015·全国卷ⅰ)兵部是古代“六部”之一,掌管全国武官选用和兵籍、军械、军令等事宜。

(√)7.“举孝廉”是古代一种自下而上的选官制度,即中央和地方一定级别的官吏根据考察情况,将未有官职的士人推荐给中央政府。

(√)8.“征辟”是古代一种自下而上的选官制度。

被征辟者经过试用,确有能力,就正式授予官职。

(×)[拓展]“征辟”是自上而下的选官制度。

一般由皇帝派人去聘任特别有名望的人叫作征召,三公以下召举布衣入仕叫作辟除,合称为“征辟”,为汉代选用官吏的一种制度。

古代文化常识——官职教学目标:1、积累并掌握古代基本文化常识;2、本节课重点掌握古代授官称谓相关内容;3、通过思考和练习,培养学生自主学习、独立探索的能力。

教学重难点:古代授官称谓常识。

课时安排:一课时教学过程:一、导入介绍高考大纲对“古代文化常识”考点的要求,并了解其所包含的主要种类。

由此引入本节课重点内容——古代官职的授予及称谓。

二、介绍“官名”1、分类古代职官情况异常复杂,而且各朝都有变化,可以中央、地方两方面大致掌握。

2、中央官职皇帝下有丞相或称宰相佐理国政,统领百官。

“六部”隋代开始,中央政府尚书省下分吏、户、礼、兵、刑、工六部。

部首长为尚书,副职为侍郎;部下设司,司长称郎中,副职为员外郎。

“三省”中书省、门下省、尚书省(各部门职责见ppt)3、地方官职(1)州、郡、道、路、府、省“州”为行政区划,历代数目不同,上古说九州,汉时十三州,三国十八州,唐三百多州。

大洲又称”府”。

汉时,州设刺史,又改称州牧,为军政最高长官;宋代州的长官为“知州”,都由朝臣担任。

“郡”,行政区域名,秦时全国分为三十六郡,隋唐时改郡为州,郡长官为郡守,汉时称太守,后来作为知府或刺史的别称。

“道”,唐代始设的行政单位,略相当于汉代的州;宋时改”道“为”路“,清回复为”道”,属省管,比州,府大。

唐代“府”隶属于“道”,宋隶属于“路”。

省本事中央官署名,指中书省,后来成为行政区名。

省的最高行政长官为“巡抚”。

(2)职官参乘:古代乘车,站在车右担任警卫的人。

又叫车右、陪乘。

曹:古代官署内分科办事的单位。

刺史:汉分全国为十三州,布置刺史一人,掌管郡守、县令之权,与秦御史监郡相似,也称州政牧后成为掌一州大权的长官。

国子监:官署名,掌管五品以上官僚子弟,或称国学或称太学,设祭酒一人,司业二人。

将军:武官名。

先秦以卿统率军队,故卿亦称将军。

郎:帝王侍卫官的通称。

执掌护卫配从,是皇帝的近臣。

有议郎、中郎、郎中、外郎、侍郎等各种名称。

古代文化常识:官职典制一:地方官职、武官官职(一)地方官职【京兆尹】中国古代官名,为三辅(治理京畿地区的三位官员,即京兆尹、左冯翊、右扶风)之一。

相当于今日首都的市长。

【节度使】唐代总揽数州军政事务的总管,原只设在边境诸州;后内地也遍设,造成割据局面,因此世称“藩镇”。

《红楼梦》第四回:“雨村便疾忙修书二封与贾政并京营节度使王子腾。

”【刺史】原为巡察官名,东汉以后成为州郡最高军政长官,有时称为太守。

唐白居易曾任杭州、苏州刺史,柳宗元曾任柳州刺史。

【太守】参见“刺史”条。

又称“郡守”,州郡最高行政长官。

范晔曾任宣城太守。

《桃花源记》:“及郡下,诣太守,说如此。

”《孔雀东南飞》:“直说太守家,有此令郎君。

”《赤壁之战》:“与苍梧太守吴巨有旧,欲往投之。

”【总督】中国明清地方军政大员。

又称总制。

正统六年(1441)正月,明廷用兵麓川(今云南陇川西南),兵部尚书王骥主其事,首次以总督军务入衔。

分专务和地方两种。

专务总督有总督粮储、总督河道、总督漕运等名,各以所辖专务为职,提督军务为辅。

地方总督多因戍边或镇压人民而设,以所辖地区军务为主。

【巡抚】明初指京官巡察地方。

清代正式成为省级地方长官,地位略次于总督,别称“抚院”“抚台”“抚军”。

如《五人墓碑记》:“是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

”【布政使】官名。

明初,沿元制,于各地置行中书省。

明洪武九年(1376)撤销行中书省,以后陆续分为十三个承宣布政使司,全国府、州、县分属之,每司设左、右“布政使”各1人,与按察使同为一省的行政长官。

宣德以后因军事需要,专设总督、巡抚等官,都较布政使为高。

清代始正式定为督、抚的属官,专管一省的财赋和人事,与专管刑名的按察使并称两司。

康熙六年(1667)后,每省设布政使一员,不分左右,均为从二品。

但江南省(后分为安徽、江苏两省)、陕西省(后分为陕西、甘肃两省)和湖广省(后分为湖南、湖北两省)设有两布政使。

两司的长官布政使和按察使,俗称藩台、臬台。

古代官职一、三省六部制①三省为中书省、门下省、尚书省。

隋唐时,三省同为最高政务机构,一般中书省管决策,门下省管审议,尚书省管执行。

省的长官都是宰相。

中书省长官称中书令,下有中书侍郎、中书舍人等官职;门下省长官称侍中,下有门下侍郎、给事中等官职;尚书省长官为尚书令,下有左、右仆射等官职。

②中书省,古代官署名。

魏曹丕始设,掌管机要、发布政令的机构。

沿至隋唐,遂成为全国政务中枢。

隋代改为“内史省”。

中书省掌握行政大权,它与掌管军事大权的枢密院,合称“二府”。

明初沿用,洪武十三年废中书省,由皇帝直接统领六部。

明永乐帝时设内阁,机要之任开始归“内阁”。

负责起草诏令。

③尚书省下辖六部:吏部(管官吏的任免与考核等,相当于现在的组织部);户部(管土地户口、赋税财政等);礼部(管典礼、科举、学校等);兵部(管军事,相当于现在的国防部);刑部(管司法刑狱,相当于现在的司法部);工部(管工程营造,电田水利等),各部长官歌尚书副职称侍郎,下有郎中、员外郎、主事等官职。

六部制从隋唐开始实行,直延续到清末。

a.吏部中国古代官署。

吏部掌管全国官吏的任免、考课、升降、调动等事务。

文选清吏司掌考文职之品级及开列、考授、拣选、升调、办理月选。

验封司掌封爵、世职、恩荫、难荫、请封、捐封等事务。

稽勋司掌文职官员守制、终养、办理官员之出继、入籍、复名复姓等事。

考功司掌文职官之处分及议叙,办理京察、大计。

b.户部户部,中国古代官署名,为掌管户籍财经的机关,六部之一,长官为户部尚书,曾称地官、大司徒、计相、大司农等。

明清时期户部掌全国疆土、田地、户籍、赋税、俸饷及一切财政事宜。

其内部办理政务按地区分工而设司。

各司除掌核本省钱粮外,亦兼管其他衙门的部分庶务,职责多有交叉。

c.礼部中国古代官署。

南北朝北周始设。

隋唐为六部之一。

历代相沿。

长官为礼部尚书。

考吉、嘉、军、宾、凶五礼之用;管理全国学校事务及科举考试及藩属和外国之往来事。

礼部下设四司,明清皆为:仪制清吏司,掌嘉礼、军礼及管理学务、科举考试事;祠祭清吏司,掌吉礼、凶礼事务;主客清吏司,掌宾礼及接待外宾事务;精膳清吏司,掌筵飨廪饩牲牢事务。