生物的进化竞赛辅导资料

- 格式:ppt

- 大小:15.28 MB

- 文档页数:62

(15)生物的进化考点1 达尔文的生物进化论一、达尔文的生物进化论的两大学说1.共同由来学说:指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的2.自然选择学说:揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因二、生物有共同祖先的证据1.化石(1)概念:化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

(2)作用:利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

因此化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。

(3)分布:大部分化石发现于沉积岩的地层中。

(4)结论:大量化石证据,证实了生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,而且还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化顺序。

2.当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据(1)比较解剖学证据研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证(2)胚胎学证据胚胎学是指研究动植物胚胎的形成和发育过程的学科,比较不同动物以及人的胚胎发育过程,也可以看到进化的蛛丝马迹3细胞和分子水平的证据(3)细胞和分子水平的证据①事实证据a.无论古细菌生物还是现代生物,它们的细胞都有相似的基本结构。

b.人和类人猿在DNA的碱基序列或基因组方面高度接近c.不同生物与人的细胞色素氨基酸序列的差异。

②基本结论a.生物有着共同的原始祖先b.揭示当今生物种类亲缘关系的远近以及它们在进化史上出现的顺序。

三、自然选择学说1.适应的普遍性和相对性(1)适应的两方面含义①生物的形态、结构适合于完成一定的功能②生物的形态、结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖。

(2)适应具有的特点:普遍性和相对性。

2.适应是自然选择的结果(1)各种生物适应性特征形成的理论①物种不变论的观点:各种生物都是自古以来就存在的。

②拉马克的观点观点内容a当今所有的生物都是由更古老的生物进化来的,各种生物的适应性特征不是自古以来就如此的,而是在进化过程中逐渐形成的。

趋同进化,趋异进化,协同进化1.趋同进化“趋同”即殊途同归的意思。

它是指亲缘关系较远的生物,由于生活环境、生活方式相似而在长期的适应过程中所形成的体形或器官等异常相似的现象。

它是不同生物在相同环境条件下得到相同选择的结果。

例如:空中的鸟类与蝙蝠,海中的鲨鱼与鲸鱼,它们的体形都表现出明显的相似.,但在亲缘关系上却分别隶属于不同的纲。

又例如,仙人掌科和大戟科是截然不同的种子植物,但沙漠中的一些大戟科植物和仙人掌的外形都很相似,也有多水的肉质茎。

环节动物的眼和节肢动物的眼迥然不同。

但和脊椎动物的眼却很相似,而环节动物和脊椎动物的亲缘关系却很远,这些都是趋同进化。

但详细检查环节动物的眼,发现它们的眼没有虹膜,晶体没有调节能力,视网膜也与脊椎动物眼的视网膜不同,因此它们的眼与脊椎动物的眼并不是同源的。

只是在自然选择下分化出来的同功器官。

2.趋异进化“趋异”即分道扬镳的意思。

它是指最初由一个共同的祖先适应于不同的环境,向着两个或多个方向发展的进化过程。

例如,鹿与海豚由共同的哺乳动物祖先进化而来,它们的进化水平是一样的。

然而,鹿适应于陆栖环境,海豚则适应于水中生活。

北极熊是从棕熊发展而来,第四纪的更新时,一次大冰川将一群棕熊从主群中分了出来。

它们在北极严寒环境的选择下,发展成北极熊。

北极熊是白色的,与环境的颜色一致,便于猎捕食物;头部成流线形,足掌有刚毛,能在冰上行走而不致滑倒,并有隔热与御寒作用。

北极熊肉食,棕熊虽然也属食肉目,却以植物为主要食物。

这是一个趋异进化的典型实例。

3.协同进化“协同”即相互选择,共同进化的意思。

它是指两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化。

例如,捕食者(如狼)与猎物(如鹿)之间,食草动物与植物之间,寄生物与寄主之间都表现出协同进化。

在协同进化的生物之间,双方的每一方都是另一方的选择力量,因而在进化上发展了相互适应的特性。

例如,当猎物发生了变异,防御能力提高时,捕食者也相应地要发生克服猎物防御能力的机制,否则就会因不能适应新的条件而被淘汰。

【初中生物】生物的进化考点复习资料

初中生物

第三章是生物进化的检验点。

一、地球上生命的起源:

了解生物进化的主要过程和总趋势

1、植物进化的历程

原始藻类→ 原始苔藓→ 原始蕨类植物→ 原始种子植物(被子植物之前的裸子植物) 2、动物进化的历程

原始单细胞动物→ 原始无脊椎动物(腔肠动物、扁平动物、线形动物、链状动物、

软性动物、节肢动物)→ 古鱼→ 两栖动物→ 爬行动物→ 鸟类和哺乳动物

3、生物进化的总体趋势,是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。

三、生物进化的原因

达尔文的自然选择学说:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存

第八单元

一、传染病

1.引起传染病的病原体包括细菌、病毒、寄生虫等

传染病具有传染性、流行性

2.传染病流行的三个基本环节

(1)传染源指能够散播病原体的人或动物;

(2)传播手段,如空气传播、饮食传播、生物媒介传播、接触传播等;

(3)易感人群指对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群。

3.传染病预防措施:

控制传染源:五早(早发现、报告、诊断、治疗、隔离)对患病动物进行深埋、焚烧处

理

切断传播途径:注意个人和环境卫生,做好环境消毒工作,消灭病媒

保护易感人群:预防接种,加强锻炼,不与传染源接触

二、豁免权

1.人体的三道防线:

第一:阻断、杀死和清洁皮肤和粘膜

第二道:体液中的杀菌物质和吞噬细胞吞噬、消灭

第三种方法:免疫器官和免疫细胞产生抗体来消除抗原

2.抗体:病原体侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该病原体的特殊蛋白质。

3.抗原:导致人体产生抗体的物质(如病原体等)。

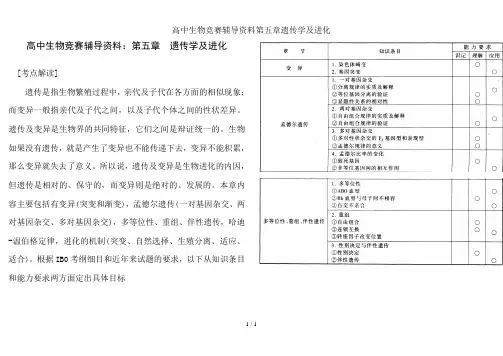

高中生物竞赛辅导资料:第五章遗传学及进化[考点解读]遗传是指生物繁殖过程中,亲代及子代在各方面的相似现象;而变异一般指亲代及子代之间,以及子代个体之间的性状差异。

遗传及变异是生物界的共同特征,它们之间是辩证统一的。

生物如果没有遗传,就是产生了变异也不能传递下去,变异不能积累,那么变异就失去了意义。

所以说,遗传及变异是生物进化的内因,但遗传是相对的、保守的,而变异则是绝对的、发展的。

本章内容主要包括有变异(突变和渐变),孟德尔遗传(一对基因杂交、两对基因杂交、多对基因杂交),多等位性、重组、伴性遗传,哈迪-温伯格定律,进化的机制(突变、自然选择、生殖分离、适应、适合)。

根据IB0考纲细目和近年来试题的要求,以下从知识条目和能力要求两方面定出具体目标@第一节变异遗传物质本身发生质的变化,从而导致生物性状改变,称为变异。

广义上的变异可以分为染色体畸变(包括染色体结构和数目的改变)和基因(DNA和RNA)突变。

狭义的变异单指基因突变。

一、染色体畸变染色体畸变是指生物细胞的染色体结构和数目发生改变,从而引起生物的变异。

染色体畸变包括染色体结构变异和染色体数目变异两种类型。

1.染色体结构变异染色体结构变异通常分为四种类型:缺失、重复、倒位和易位。

(1)缺失一个染色体一臂发生两处断裂,中间部分丢失,然后断裂处愈合,形成缺失。

缺失在光学显微镜下可以观察,缺失杂合体在减数分裂时,同源染色体相互配对,由于一条染色体缺少一个片段,同源染色体相应部分无法配对,拱了起来形成弧状的缺失圈。

当然,如果缺失部分发生在端部就没有这种缺失圈(图1-5-1)。

缺失的一段中如果含有严重影响生物体正常生活力的因子,或者缺失的部分太大,个体通常死亡。

如果缺失部分对生活力的影响不严重,个体能存活,会出现拟显性现象。

例如,—一对同源染色体上分别含有等位基因A和a,A是显性基因,a是隐性基因。

如果发生包括A在内的片段丢失,由于没有显性基因的掩盖,于是表现出假显性性状。

高中生物竞赛联赛知识点高中生物竞赛联赛是一项对生物学知识深度和广度要求较高的竞赛活动,它不仅考察学生对高中生物学基础知识的掌握,还要求学生具备一定的生物学实验技能和科学探究能力。

以下是一些高中生物竞赛联赛的知识点概览:1. 细胞生物学:细胞的结构和功能,包括细胞器的分类、功能及其相互关系;细胞周期、细胞分裂的过程;细胞的信号传导等。

2. 遗传学:孟德尔遗传定律、连锁遗传、基因突变、基因重组、基因表达调控等基本概念和原理。

3. 生物进化:物种形成的过程、自然选择、遗传漂变、基因流等进化机制。

4. 生态学:生态系统的结构和功能,生物群落的组成和相互作用,能量流动和物质循环。

5. 生物技术:基因工程、细胞工程、酶工程等现代生物技术的原理和应用。

6. 生物化学:蛋白质的结构和功能,酶的催化作用,代谢途径,DNA、RNA和蛋白质的生物合成。

7. 分子生物学:DNA的复制、转录和翻译过程,基因表达的调控机制。

8. 动植物学:动植物的主要类群、形态结构、生理功能和分类地位。

9. 人体生理学:人体主要系统的结构和功能,如循环系统、呼吸系统、消化系统、神经系统等。

10. 微生物学:细菌、真菌、病毒等微生物的分类、结构、生理和生态功能。

11. 生物统计学:数据的收集、处理和分析方法,包括描述性统计和推断性统计。

12. 实验技能:生物学实验的基本操作,如显微镜的使用、细胞培养、DNA提取和电泳等。

13. 科学研究方法:科学探究的基本步骤,包括问题提出、假设建立、实验设计、数据收集和分析、结论得出等。

14. 生物伦理学:生物学研究中的伦理问题,如动物实验的伦理、基因编辑的伦理等。

15. 环境生物学:生物与环境的相互作用,环境变化对生物的影响,生物多样性保护等。

这些知识点覆盖了高中生物学的主要内容,并且在竞赛中可能会以不同的形式出现,如选择题、填空题、简答题、实验设计题等。

准备参加生物竞赛的学生需要对这些知识点有深入的理解和掌握,同时培养良好的科学思维和实验技能。

一、进化生物学部分形成的先决条件。

生态隔离---生存于同一地域内的不同生境所发生的隔离。

多由于所需食物或者所习惯的气候条件不同而形成。

如体虱与头虱。

季节隔离---交配或者开花的时期发生在不同季节所引起的隔离。

性别隔离---不同物种的雌雄性别间,相互吸引力微弱或者缺乏而造成的隔离。

主要表现为行为,尤其是交配行为不同。

机械隔离---又称形态隔离,指生殖器或者花器官在形态上存在差异而形成的隔离。

B. 受精后隔离---包括配子或者配子体隔离、杂种不活、杂种不育、杂种体败坏。

配子或者配子体隔离---甲物种的精子或者花粉管不能被吸引到达乙物种的胚珠或者卵内,或者不能在其输卵管内存活。

杂种不活---杂种接合子不能成活,或者在适应性上比亲本差。

包括基因型不协调、生长调节失败等。

杂种不育---杂种体不能产生具有正常染色体组的有功能的性细胞。

表现在性腺发育阶段、减数分裂期、配子体或者配子发育阶段。

杂种体败坏---子二代或者回交杂种的全部或者部分不能生活或者适应低劣。

物种形成方式A. 渐变式物种形成---通过变异的累积而形成亚种,再由亚种一个或者多个新种的过程。

继承式物种形成---一个物种在同一地区内逐渐演变为另一个物种。

分化式物种形成---一个物种在其分布范围内逐渐分化成两个以上物种。

包括:由于居住在不同地区,分化成地理亚种,并且进一步发展为新种;居住在同一地区,分化形成不同的生态亚种,进一步发展为新种。

异域式物种形成---当一个物种被分隔成两个及以上的地理隔离种群时,由于地理条件不同,适应性也就不同,从而造成随机性和适应性的遗传变化,如果这些变化能够导致生殖隔离,就分化为新物种。

包括再分区成种事件和外周区成种事件。

同域式物种形成---分布在同一地区内的种群,由于生态的差异等原因,无机会进行杂交、交流基因,从而分化成新种。

B. 骤变式物种形成---杂交或者多倍体形成新物种。

10.对于突变与进化的关系,以下各种说法最正确的是:A.有利的突变太少,不足以作为生物进化的原始材料B.无论经过几次突变,突变前后基因问的等位关系是不会改变的C.基因可通过突变改变核苷酸序列,但不会改变在染色体上的位置D.突变的有利与否,随所处的环境而异答案:D。

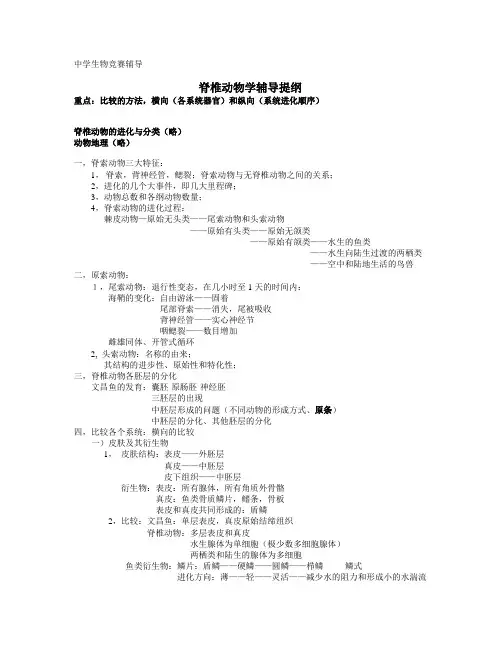

中学生物竞赛辅导脊椎动物学辅导提纲重点:比较的方法,横向(各系统器官)和纵向(系统进化顺序)脊椎动物的进化与分类(略)动物地理(略)一,脊索动物三大特征:1,脊索,背神经管,鳃裂;脊索动物与无脊椎动物之间的关系;2,进化的几个大事件,即几大里程碑;3,动物总数和各纲动物数量;4,脊索动物的进化过程:棘皮动物—原始无头类——尾索动物和头索动物——原始有头类——原始无颌类——原始有颌类——水生的鱼类——水生向陆生过渡的两栖类——空中和陆地生活的鸟兽二,原索动物:1,尾索动物:退行性变态,在几小时至1天的时间内:海鞘的变化:自由游泳——固着尾部脊索——消失,尾被吸收背神经管——实心神经节咽鳃裂——数目增加雌雄同体、开管式循环2, 头索动物:名称的由来;其结构的进步性、原始性和特化性;三,脊椎动物各胚层的分化文昌鱼的发育:囊胚-原肠胚-神经胚三胚层的出现中胚层形成的问题(不同动物的形成方式、原条)中胚层的分化、其他胚层的分化四,比较各个系统:横向的比较一)皮肤及其衍生物1,皮肤结构:表皮——外胚层真皮——中胚层皮下组织——中胚层衍生物:表皮:所有腺体,所有角质外骨骼真皮:鱼类骨质鳞片,鳍条,骨板表皮和真皮共同形成的:盾鳞2,比较:文昌鱼:单层表皮,真皮原始结缔组织脊椎动物:多层表皮和真皮水生腺体为单细胞(极少数多细胞腺体)两栖类和陆生的腺体为多细胞鱼类衍生物:鳞片:盾鳞——硬鳞——圆鳞——栉鳞鳞式进化方向:薄——轻——灵活——减少水的阻力和形成小的水湍流两栖类:皮肤裸露,角质层薄并有活细胞多细胞有管腺体:粘液腺(HE染色为淡兰色)浆液腺(HE染色有红色颗粒)爬行类:皮肤干燥,几乎无腺体(股腺)骨板和角质鳞片,真皮富有色素细胞(变色龙的植物性神经控制)鸟类:皮肤薄松软干,唯一的尾脂腺角质衍生物——羽色——物理性——化学性哺乳类:表皮和真皮均厚毛的结构,毛干的三层,毛色爪、蹄和指甲;角;腺体(皮脂腺和汗腺)穿山甲——角质鳞片,犰狳——骨质板二)骨骼系统:软骨和硬骨的概念并在切片上分别。

第九讲遗传与进化一、竞赛中涉及的问题在中学生物学教学大纲中已经详细介绍了遗传的分子基础,孟德尔遗传规律。

简要介绍了生物的变异、生命的起源及达尔文的生物进化论等内容。

根据国际生物学奥林匹克竞赛纲要和全国中学生生物学竞赛大纲(试行)的要求,竞赛中要用到的有关遗传与进化的知识作适当扩展,并加以说明。

(一)DNA的复制1.DNA半保留复制的证实DNA半保留复制在1953年由沃森和克里克提出,1958年又由梅塞尔森和斯塔尔设计的新实验方法予以证实。

梅塞尔森和斯塔尔将大肠杆菌置于含有同位素重氮(15 N)的培养基中生长。

15N比14N多一个中子,质量稍重。

大肠杆菌繁殖若干代,其DNA中所含的氮均为15N。

将这些菌移入14N 的培养基中繁殖,经过一次、二次、四次等细胞分裂,抽取细菌试样,用氯化铯(CsCl)密度一梯度离心方法测定不同密度中DNA的含量。

氯化铯密度一梯度离心是一种离心新技术,可以将质量差异微小的分子分开。

用氯化铯浓盐液,以105g以上的强大离心力的作用,盐的分子被甩到离心管的底部。

同时,扩散作用使溶液中Cs+和Cl-离子呈分散状态,与离心力的方向相反,经过长时间的离心,溶液达到一种平衡状态。

反向扩散力与沉降力之间的平衡作用,产生了一个连续的CsCl浓度梯度。

离心管底部溶液的密度最大,上部最小。

DNA分子溶于CsCl溶液中,经过离心,将逐渐集中在一条狭窄的带上。

带上的DNA分子密度与该处CsCl相等。

如果取在含有15N的培养基中培养的大肠杆菌在CsCl溶液中离心,在离心管中形成的带,位置较低,称为重带;如果取在含有14N的培养基中培养的大肠杆菌在CsCl溶液中离心,在离心管中形成的带,位置较高,称为轻带;如果将含有15N的大肠杆菌在14N的培养基中培养一代,取样离心,在离心管中形成的带,正好在重带和轻带的中间。

如果DNA复制是半保留的,这恰是实验所预期的,因为含有15N的大肠杆菌在14N的培养基中繁殖一代,这样,大肠杆菌的DNA中一条键是含有15N的重链,另一条是含有14N的轻链。

《生物的进化》知识清单一、什么是生物进化生物进化指的是生物种群在世代延续中发生的遗传变异和自然选择作用下的适应性改变。

简单来说,就是生物随着时间的推移逐渐发生变化,从简单到复杂、从低级到高级。

这种变化不是随机的,而是有一定方向和规律的。

生物进化的结果是形成了地球上丰富多样的生物种类。

二、生物进化的证据1、化石证据化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或遗迹。

通过对不同地层中化石的研究,可以了解生物的演化历程。

比如,从古老地层中的简单生物化石到较新地层中的复杂生物化石,展示了生物从简单到复杂的进化趋势。

2、比较解剖学证据不同生物的器官在结构和功能上存在相似性,这种相似性被称为同源器官。

例如,人的手臂、鸟的翅膀、鲸的鳍,尽管它们的形态和功能有所不同,但在骨骼结构上有相似之处,这表明它们可能有共同的祖先。

3、胚胎学证据不同生物在胚胎发育的早期阶段具有相似的形态和结构。

例如,鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类的胚胎在早期都有鳃裂和尾,这反映了它们在进化上的亲缘关系。

4、分子生物学证据通过对生物体内的蛋白质、核酸等大分子物质的比较,可以揭示生物之间的亲缘关系。

亲缘关系越近的生物,其大分子物质的相似性越高。

三、生物进化的理论1、拉马克的用进废退学说拉马克认为,生物经常使用的器官会变得发达,不使用的器官会逐渐退化,并且这种获得性性状可以遗传给后代。

但现代遗传学表明,获得性性状一般不能遗传。

2、达尔文的自然选择学说达尔文的自然选择学说是生物进化理论的核心。

该学说认为,生物具有过度繁殖的倾向,但生存资源是有限的,这就导致了生物之间存在生存斗争。

在生存斗争中,具有有利变异的个体能够生存下来并繁殖后代,而具有不利变异的个体则被淘汰。

经过长期的自然选择,微小的有利变异不断积累,最终导致新物种的形成。

3、现代综合进化论在达尔文自然选择学说的基础上,结合遗传学、生态学等学科的研究成果,形成了现代综合进化论。

该理论认为,进化是群体中基因频率的改变,突变、基因重组、自然选择和迁移是导致基因频率改变的重要因素。

第八章 生物的进化第一节 生命在地球上的起源【知识概要】一、生命起源的假说1.特创论;2.自生论;3,生生论;4.宇宙生命论;5化学进化论。

二、生命起源的化学进化过程无机小分子物质−−→−生成有机小分子物质−−→−形成生物大分子物质−−→−组成多分子体系−−→−演变原始生命三、真核细胞的起源细胞起源的原始次序,大致如下:核苷酸和氨基酸→原型核酸和原型蛋白质→原型核蛋白体(生命前体)→原始生命体(原生体)→原型细胞→原型细胞的增生和选择→细胞(原核细胞)→细胞的增生与选择→真核细胞。

内共生学说认为:真核生物体内的许多细胞器不是渐进的进化过程产生,而是质膜的内陷和内共生作用产生的。

许多科学家深信,真核细胞含有的线粒体和叶绿体是分别通过吞噬原核生物细菌和蓝藻及内共生作用产生出来的共生体。

此外,还有人认为真核细胞不是来自原核细胞,而是和原核细胞一同起源于原始生命。

第二节 生物进化的机制【知识概要】一、进化的证据1.古生物学研究提供的证据——化石化石是指经过自然界的作用,保存于地层中的古生物遗体、遗物和它们的生活遗迹。

化石大多数是生物体的坚硬部分,有动物的骨骼、贝壳、植物的茎、叶等。

它们经过矿质的填充和交替作用,形成仅保持原来形状、结构以至印模的石化(包括钙化、碳化、硅化、矿化)了的遗体、遗物和遗迹。

也有少量是指未经改变的完整的古生物遗体。

地质年代的测定:现在主要运用放射性元素的方法。

放射性元素以自己恒定的速度进行衰变,不受外界温度和压力的影响。

2.比较解剖学研究提供的证据——同源器官、痕迹器官同源器官的存在说明生物有共同的原始祖先。

痕迹器官的存在可以追溯某些生物之间的亲缘关系。

3.胚胎学对生物胚胎形成和发育过程的研究通过对高等动物和人的胚胎发育比较,①说明高等动物起源于低等的单细胞动物。

②显示了各种脊椎动物之间有一定的亲缘关系,说明它们有共同的原始祖先。

③显示了生物在个体发育中重演了该物种生物的系统发育或进化过程。

生物奥赛(竞赛)辅导材料专题第七章生物的进化一、单项选择题1.(湖南99初赛)若要通过模拟实验来验证生命进化的第二阶段,应选取的实验材料是①海水②NH3、CH4③核苷酸④氨基酸⑤蛋白质⑥核酸⑦粘土A①②③④⑦ B ①⑤⑥C ②③④D ①②⑤⑥⑦2.(湖南97初赛;江苏98)原始生命必需具备的两个基本特征是①生长发育②应激性③新陈代谢④遗传变异⑤细胞结构⑥能够繁殖A③⑥ B ②④ C ③⑤ D ①⑤3.(广西97;湖南97初赛;江苏98,99)在生命起源的化学进化过程中,第二阶段形成的物质是A NH3、CH4B 嘌呤、嘧啶C 单糖、核苷酸D 原始的蛋白质、核酸4.(新疆99)生命起源的“化学进化论”已为广大学者所认同,这一假说与“自然发生论”有一点是相同的,这个相同点是A生命都是从非生命物质中突然产生的B 生命都是从非生命物质产生的C 生命所在目前条件下从非生命物质产生D 生命发生是与宇宙中某些星球的生物相关5.(湖南98初赛)在生命起源的化学进化进程中,原始界膜的出现发生在A第一阶段 B 第二阶段 C 第三阶段 D 第四阶段6.(湖南97复赛;陕西99)据研究原始大气的成分与现代大气的成分大不相同,在完成原始大气向现代大气的演变过程中。

起决定作用的是A自养型细菌 B 异养型细菌 C 蓝藻 D 绿藻7.(河南97预赛;陕西99)与原始生命的结构组成相似的细胞内容物是A核仁 B 线粒体 C 核糖体 D 病毒T8.(广西98)生化分析得知,人体体液中的Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-等无机盐离子的比例跟海水相应比例接近,这个事实证明A人类也适应海洋生活 B 人类起源于海洋C 原始人靠饮海水生活D 原始海洋是生命起源的场所9.(湖北99)原始地球的大气作为生命起源的原料条件,它的成分中没有A红元素 B 氧元素 C 游离态氮 D 游离态氧10.(江苏99;安徽97)地球上生命起源过程中最关键的一个阶段是A氨基酸、核苷酸等有机小分子的形成B 原始的蛋白质、核酸等生命大分子的形成C 具有原始界膜的多分子体系的形成D 由多分子体系进化为原始生命11.(湖南99初赛)在生物进化过程中,有关生物类型出现顺序的几种猜测中,最有可能的是A厌氧自养、厌氧异养、需氧异养 B 厌氧异养、需氧异养、光能合成自养C 需氧异养、厌氧异养、需氧自养D 厌氧异养、光能合成自养、需氧异养12.(新疆99)“团聚体”“微球体”相当于生命起源化学进化过程中的A有机小分子物质 B 有机高分子物质 C 多分子体系 D 原始生命13.(湖北98)年,我国科学工作者人工合成的结晶中胰岛素是一种A1956,15个氨基酸的蛋白质 B 1965,51个氨基酸的蛋白质C 1981,丙氨酸转运核糖核酸D 1953,51个氨基酸的蛋白质14.(浙江98)科学家发现种子蕨用种子繁殖,但没有花,说明种子蕨是A裸子植物和被子植物之间的过渡类型B 蕨类植物和裸子植物之间的过渡类型C 藻类植物和被子植物之间的过渡类型D 苔藓植物和蕨类植物之间的过渡类型15.(陕西99;湖南98复赛)下列关于环境与进化的叙述,正确的是A环境决定生物进化的方向B 同一物种的不同种群在不同环境条件下往往形成不同的生物类型C 环境对进化的作用主要是对变异定向选择和积累作用D 环境的变化与生物的进化是相互影响的16.(湖南98初赛)有关进化的下列说法中,错误的是A多种生物有强大繁殖力 B 生存斗争造成多数个体死亡,少数生存C 适应是自然选择的结果D 生存斗争是通过遗传和变异实现的17.(广西98)经常遭到暴风袭击的岛屿,这里的昆虫大部分无翅,部分翅很发达,两者都适应当地环境,这一事实说明A适应是相对的 B 变异是定向的C 变异是不定向的D 两种变异,都是环境变化引起的18.(山东99决赛)生物进化最可靠的证据是A各类生物化石在地层里按一定顺序出现B 哺乳动物在胚胎发育初期非常相似C 脊椎动物具有同源器官D 生物都能适应一定的环境19.(广东98初赛)在下列四项有关马的进化论述中挑出不适合的一项A在始祖马向真马的进化过程中,体型变大,趾数减少,臼齿由低冠变高冠B 在始祖马向真马的进化过程中,体型增高,中处加强,侧趾退化,齿面加大、复杂化C 在始祖马向真马的进化过程中,由森林生活转向草原及高原生活D 在始祖马向真马的进化过程中,为更适合于在广阔的草原上奔跑,逃避肉食动物,它们逐渐使中趾发达成为惟一着地趾20.(陕西98)现代乌贼和章鱼的祖先是A腕足动物 B 三叶虫 C 鹦鹉螺 D 广翼类21.(山东99决赛)1只雌蛙能产4000粒、5000粒卵,卵受精后只有不足10%的能发育成为成体,按照达尔文观点解释造成这种现象的主要原因是A过度繁殖 B 生存斗争 C 适者生存 D 遗传和变异22.(江西98)下列有关植物进化的历程中,正确的是A原始绿藻→裸蕨→苔藓→种子蕨→种子植物B 藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物C 原始绿藻→裸蕨类→蕨类→种子蕨→种子植物D 藻类→蕨类→裸子植物→被子植物23.(浙江99)下列哪种行为不能用亲缘选择理论来解释A兵蚁保卫蚁王的行为 B 挪威旅鼠的自杀行为C 鸟类的报警行为D 雄虻的骗婚行为24.(湖南97初赛;江苏98)人体内残留了哺乳动物内相当发达的阑尾,这可作为生物进化中哪一方面的证据A古生物的证据 B 比较解剖学的证据C 胚胎学的证据D 生物遗传方面的证据25.(湖北99)恐龙类动物是中生代时期最繁盛的一类大型爬行动物,但是到白至纪末期尽末于世。

题型:①名称解释5个(5×3)②填空题30个(30×1)③选择题15个(15×1)④判断题15个(15×1)⑤简答题2个(2×6)⑥论述题1个(13×1)【第六章遗传平衡定律的计算题】1.什么是广义进化?广义进化是指事物的变化发展。

它包含了宇宙的演化(即天体的消长)、生物的进化、以及人类的出现和社会的发展。

2.什么是生物进化?生物进化是指生物在与其生存环境相互作用过程中,其遗传系统随时间发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变,在大多数情况下这种改变导致生物总体对其生存环境的相对适应。

3.拉马克学说两法则两内容一进化两法则:①用进废退:即经常使用的器官就发达,不使用的就退化;②获得性状遗传:指由器官的用与不用而导致的变异是可以遗传的。

两内容:①环境条件的转变能够引起生物的变异;②环境的多样性是生物多样性的原因。

一进化:“等级进化”,即生物具有按等级向上发展的趋向。

4.达尔文自然选择学说的四个主要内容过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存5.拉马克学说和达尔文学说的差别①相同点:(1)都认为物种是可变的,在自然界里,在环境的影响下,发生变异,并且从一种生物类型变为另一种生物类型。

(2)都主张生物的进化史渐进的。

②不同点:(1)起源不同:拉马克学说:认为最原始的生物源于自然发生,各系统或群体生物并不起源于共同祖先,是典型的生物进化多元论的观点;达尔文学说:生存的物种都溯源于共同的祖先,共同起源是生物进化一元论的观点。

(2)对适应起源看法不同:拉马克学说:用进废退或获得性遗传是一步适应,即变异是定向的,“变异=适应”;达尔文学说:适应是两步适应,第一步是变异的产生,第二步是通过生存斗争的选择,即变异是不定项的,“变异≠适应”。

(3)创立的背景不同:拉马克学说:在同灾变论的斗争中创立的;达尔文学说:在同神创论的斗争中创立的。

6.分子进化中性论按照这一学说,生物进化的动力在于中性突变和突变的漂移固定。

题型:①名称解释5个(5×3)②填空题30个(30×1)③选择题15个(15×1)④判断题15个(15×1)⑤简答题2个(2×6)⑥论述题1个(13×1)【第六章遗传平衡定律的计算题】1.什么是广义进化?广义进化是指事物的变化发展。

它包含了宇宙的演化(即天体的消长)、生物的进化、以及人类的出现和社会的发展。

2.什么是生物进化?生物进化是指生物在与其生存环境相互作用过程中,其遗传系统随时间发生一系列不可逆的改变,并导致相应的表型改变,在大多数情况下这种改变导致生物总体对其生存环境的相对适应。

3.拉马克学说两法则两内容一进化两法则:①用进废退:即经常使用的器官就发达,不使用的就退化;②获得性状遗传:指由器官的用与不用而导致的变异是可以遗传的。

两内容:①环境条件的转变能够引起生物的变异;②环境的多样性是生物多样性的原因。

一进化:“等级进化”,即生物具有按等级向上发展的趋向。

4.达尔文自然选择学说的四个主要内容过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存5.拉马克学说和达尔文学说的差别①相同点:(1)都认为物种是可变的,在自然界里,在环境的影响下,发生变异,并且从一种生物类型变为另一种生物类型。

(2)都主张生物的进化史渐进的。

②不同点:(1)起源不同:拉马克学说:认为最原始的生物源于自然发生,各系统或群体生物并不起源于共同祖先,是典型的生物进化多元论的观点;达尔文学说:生存的物种都溯源于共同的祖先,共同起源是生物进化一元论的观点。

(2)对适应起源看法不同:拉马克学说:用进废退或获得性遗传是一步适应,即变异是定向的,“变异=适应”;达尔文学说:适应是两步适应,第一步是变异的产生,第二步是通过生存斗争的选择,即变异是不定项的,“变异≠适应”。

(3)创立的背景不同:拉马克学说:在同灾变论的斗争中创立的;达尔文学说:在同神创论的斗争中创立的。

6.分子进化中性论按照这一学说,生物进化的动力在于中性突变和突变的漂移固定。