服装制版中常见的原型应用方法

- 格式:doc

- 大小:136.50 KB

- 文档页数:5

文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法,它先把人体的主要部位进行尺寸测量,然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多,在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位(量的是净体尺寸):胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中,从后颈点(第七颈椎点)垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了,现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高,胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量,整个胸围的放松量是10厘米,这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身,所以加上5cm:2. 定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身,所以左边的垂直线我们称之为后中心线,在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽,向上做垂直线和顶边相交;再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交:4. 绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分,在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边(腰围线)相交:5. 绘制后领口。

在顶边上,从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽,记住这个后领宽尺寸,然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线,这条垂线的长度即为后领深,同样需记住这个后领深,因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点,弧线划顺后领口线;6. 绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离,向右画一条长度为2cm的水平线,连接肩颈点和这条线的右端,这条连接线即为后肩斜线:7. 绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm(前领深)、宽度为后领宽-0.2cm(前领宽)的矩形框;在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点,以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点,弧线连接肩颈点和该点,还有矩形框的右下角点,形成前领口弧线;8. 绘制前肩斜线。

原型裁剪法在国际上,大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法,但由于,原型在使用上不能直接裁剪,而且胸围放松量与袖笼深分两步确定,与我国传统习惯不符,因此,原型法不能全盘照搬,而且比例裁剪法在我国运用多年,也有不可抛弃的精华,对于一些传统款式,如西裙、西裤、衬衫、西装,套用公式,简单正确,并可以在布料上直接裁剪,方便快捷。

因些,只有在传统的比例裁剪基础上,运用原型法的结构方法,才能将两者的优点结合,开拓一种裁剪的新路。

下面以女装基本衣片为例。

一、测量部位:原型裁剪法的测量部位是:常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸,领围与肩宽的确定不够准确,登丽美式测量的部位则过多,程序复杂,不利于使用。

比例裁剪法的测量部位中没有背长,腰节线的确定不够科学。

通过比较得出:选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。

二、尺寸加放:原型法裁剪的尺寸加放分两步进行,第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm,第二步再根据款式继续加放。

比例裁剪法习惯胸围净尺寸,直接裁剪,更为方便。

通过比较得出:将胸围净尺寸,加放后得到成品尺寸,再进行制图。

具体可参考如下:无吊带上装,胸围加放为0;紧身衬衣为4.8cm;普通衬衣为8-10cm;宽松衬衣12-20cm;西装8-10cm;大衣为15- 20cm。

制图方法:1、衣片:(1)、胸围是成品尺寸。

(2)、领口:领围的框架有两种方法确定,一种用胸围计算,一种用颈围计算,后者适合做立领衬衫和旗袍领,更为科学。

因此,选用1/5领围计算。

(3)、肩斜:肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定,三者的结果相差甚微,而采用定量法可省去计算的麻烦。

故采用定量法确定肩斜:普通衬衣前肩斜5cm,后肩斜4.5cm;有垫肩的外衣前肩斜4cm,后肩斜3.5cm。

(4)、肩宽:根据从人体测量得出的总肩宽,按比例裁剪法的1/2肩宽,计算出前后衣片的肩宽。

(5)、袖笼深:袖笼深的计算有两种方法:一种计算上平线到胸围线的距离,包括肩斜量;另一种计算肩斜点到胸围线的距离,不包括肩斜量。

针织女装原型的制图与应用针织上装结构,是在我国标准女装原型的基础上,根据人体的体型特征,结合针织面料的特性,通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化绘制而成。

一、标准女装原型(一)标准原型标准女装原型是根据我国民众的体型特征和服装行业的要求,在日本文化式女装原型基础上加以修正和完善而获得的,并通过实践证明是适合我国服装行业机织服装使用的。

1、尺寸设置:规格M,胸围82cm,背长38cm,袖长52cm。

由于制图规格尺寸是取自服装号型规格,是用全围来标示,所以基本型制图公式采用的是围度/4形式。

2、原型衣身制图步骤3、原型袖片的制图步骤二、针织女装原型基于针织服装结构造型简洁的特点,针织面料的拉伸性基本可以满足女性人体胸部结构的需求而不设省缝,通过对标准原型进行了胸、肩省的转移处理以及围度放松度及腰线长度的调整。

从而确立了无省量针织女装纸样的基本原理,既保留了机织服装结构的基本造型,也考虑到针织服装结构简洁、风格休闲的特点,形成了针织服装结构的基本模式。

1、尺寸设置规格M,胸围41cm(半围B'),背长37.5cm,袖长52cm。

为了方便针织服装制图,将全围规格尺寸改为以半围标示,以适应生产实际需要。

因此,针织女装原型的制图公式以及服装的制图实例均采用1/2围制计算公式。

2、原型后片的制图步骤:(1)基础线与背长:在上平线,作一垂直线为后中线,从上平线往下量37.5cm作为背长,并以这点作一平线的平衡线为下平线。

(2)作后领弧线:在上平线上往下量2.5cm作为领深,再从后领中点取胸围/6为后领宽,绘出后领弧线。

(3)落肩线:从上平线往下量3.5cm作一平行线。

(4)后袖窿深线:从后领深线往下量胸围/3+6.5cm,画一平行线作为袖窿深线。

(5)后背宽:在后中线取胸围/3+5cm,垂直于上平线作一直线为后背宽线。

(6)后肩宽:从后背宽线与落肩线的交点往外取1cm,与领宽点连接为后肩线。

(7)后胸围宽:在后中线取胸围/2+2(放松量),交于袖窿深线作为后胸围宽。

如何综合运用“原型法”与“比例法”制图在国际上,大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法,但由于,原型在使用上不能直接裁剪,而且胸围放松量与袖笼深分两步确定,与我国传统习惯不符,因此,原型法不能全盘照搬,而且比例裁剪法在我国运用多年,也有不可抛弃的精华,对于一些传统款式,如西裙、西裤、衬衫、西装,套用公式,简单正确,并可以在布料上直接裁剪,方便快捷。

因些,只有在传统的比例裁剪基础上,运用原型法的结构方法,才能将两者的优点结合,开拓一种裁剪的新路。

下面以女装基本衣片为例。

一、测量部位:原型裁剪法的测量部位是:常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸,领围与肩宽的确定不够准确,登丽美式测量的部位则过多,程序复杂,不利于使用。

比例裁剪法的测量部位中没有背长,腰节线的确定不够科学。

通过比较得出:选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。

二、尺寸加放:原型法裁剪的尺寸加放分两步进行,第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm,第二步再根据款式继续加放。

比例裁剪法习惯胸围净尺寸,直接裁剪,更为方便。

通过比较得出:将胸围净尺寸,加放后得到成品尺寸,再进行制图。

具体可参考如下:无吊带上装,胸围加放为0;紧身衬衣为4.8cm;普通衬衣为8-10cm;宽松衬衣12-20cm;西装8-10cm;大衣为15- 20cm。

制图方法:1、衣片:(1)、胸围是成品尺寸。

(2)、领口:领围的框架有两种方法确定,一种用胸围计算,一种用颈围计算,后者适合做立领衬衫和旗袍领,更为科学。

因此,选用1/5领围计算。

(3)、肩斜:肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定,三者的结果相差甚微,而采用定量法可省去计算的麻烦。

故采用定量法确定肩斜:普通衬衣前肩斜5cm,后肩斜4.5cm;有垫肩的外衣前肩斜4cm,后肩斜3.5cm。

(4)、肩宽:根据从人体测量得出的总肩宽,按比例裁剪法的1/2肩宽,计算出前后衣片的肩宽。

(5)、袖笼深:袖笼深的计算有两种方法:一种计算上平线到胸围线的距离,包括肩斜量;另一种计算肩斜点到胸围线的距离,不包括肩斜量。

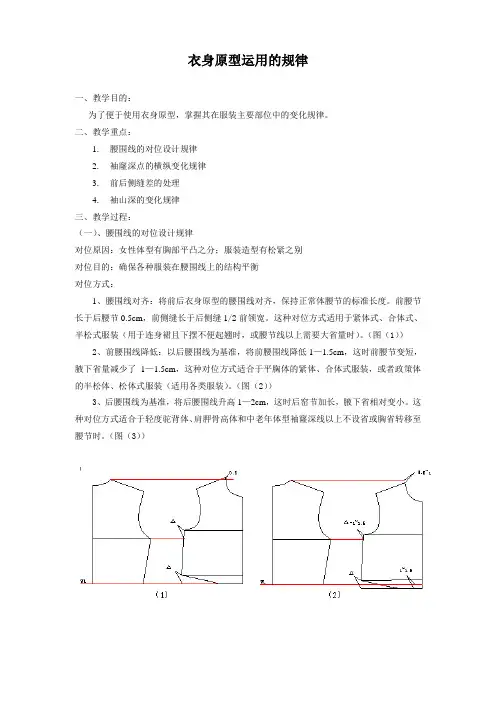

衣身原型运用的规律一、教学目的:为了便于使用衣身原型,掌握其在服装主要部位中的变化规律。

二、教学重点:1.腰围线的对位设计规律2.袖窿深点的横纵变化规律3.前后侧缝差的处理4.袖山深的变化规律三、教学过程:(一)、腰围线的对位设计规律对位原因:女性体型有胸部平凸之分;服装造型有松紧之别对位目的:确保各种服装在腰围线上的结构平衡对位方式:1、腰围线对齐:将前后衣身原型的腰围线对齐,保持正常体腰节的标准长度。

前腰节长于后腰节0.5cm,前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。

这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装(用于连身裙且下摆不便起翘时,或腰节线以上需要大省量时)。

(图(1))2、前腰围线降低:以后腰围线为基准,将前腰围线降低1—1.5cm,这时前腰节变短,腋下省量减少了1—1.5cm,这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装,或者政策体的半松体、松体式服装(适用各类服装)。

(图(2))3、后腰围线为基准,将后腰围线升高1—2cm,这时后窑节加长,腋下省相对变小。

这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型袖窿深线以上不设省或胸省转移至腰节时。

(图(3))(二)、袖窿深点的横纵变化规律1、袖窿深点的横向变化袖窿深点横向是变化胸围大小。

一般是四开身结构,每片可按1/4两次加放量分配,或者前后片互借1—2cm。

加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽,这还不全面,还必须加宽胸宽与背宽,一般用前后袖窿线调整的尺寸,才能保持整体结构的平衡。

2、袖窿深点的纵向变化袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。

由于变浅是有限的,所以重点讨论加深量,一般以后袖窿深为准。

可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定,即上衣的横向比纵向为1:0.8;大衣的横向比纵向为1:1.2。

因袖窿纵向变化比较灵活,上述比例仅作为参考。

前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm,应根据适体程度选取。

(三)、领口变化规律1、领口开宽开深的依据:原型中的领宽、领深,以及各个结构点所构成的领口曲线,是符合人体颈根部的基本结构。

一原型的立体裁剪(一)原型是最基本的也是最简单的纸样,是一切款式的基础。

立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

操作步骤如下:1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合,在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面,形成腰省量并用大头针固定腰省,同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部,在领口处需打剪口,以消除领口处的牵扯力,根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计:主要有两种方法:1 推移法:在操作之前在胸宽处推出一定的松量,并用大头针临时固定。

2 放置法:在立体裁剪完成之后,直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正:由于立体裁剪的技术难度角度较大,裁剪部位较难保证精确,因此,对于左右对称服装常常只作出右衣身,而左衣身则根据右衣身进行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;(1)将布样从人台上取下,置于平台上,用熨斗熨平;(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;(3)检查相关部位是否合理,在依据右衣身剪裁左衣身;(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上,各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位,以检查服装的整体造型是否完善。

二立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态:宽松式与合体式。

宽松式表现为面料与人体是一种离体状态,形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合,呈现出贴体状态,这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1 省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式,省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上,由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低,决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态,将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念,省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

原型制版六种常用服装原型制版方法盘点一、日本文化式男西装原型(一)、规格设计:私信我,一定秒回你,不信你试试?广告胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8~9cm=54cm 和背长43cm作长方形。

2.确定袖窿深,自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领口,前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

展开剩余88%8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。

二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计:胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤:1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm,直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。

服装裁剪基础教程第四课:女上衣原型的应用一、为什么裁剪一定要有原型的观念?不管是裁剪书上还是我前几课画的图,都是以国内标准中码为尺寸画的,很多人就有了一个错误的观念,以为原型的意思就是这个中码的样子。

其实不是的。

就拿买鞋或做鞋来打比方:你会量一下脚的外轮廓:多长、多宽,然后比着这个长和宽去买鞋子,不管是买皮鞋、凉鞋、拖鞋还是高统靴,一般不会买错,那么这个脚的外轮廓我们就可以叫做鞋的原型。

你的鞋原型与他的原型可能是不一样的,有的36码,有的40码,有的宽,有的窄。

定做鞋的话,在这个原型的基础上做的就比较合脚。

现在网购的比较多,正确了解自己脚原型就很重要。

衣服的原型也是一个意思:书上画的都是一样,那是为了出书方便,可以反复复制,而且数据都是算好了的,不用重新算。

我上课的图片什么的也尽量老用一样的,方便嘛~但这些都只是一个思路,你自己有自己的原型,每个人都有每个人独特的原型,你看书只能明白他打版的思路,具体的线条要根据自己的身材定。

那么,为什么原型的裁片是这个样子?那就请看看立体裁剪的书和视频,还有一本日本人出的《人体与服装》:人就是这样长的,所以裁片就这样了。

但并不是所有人都明白这个道理,甚至很多裁缝师傅和工厂里在职的打版师都不明白。

我小时候,家里请裁缝还做衣服,给我爷爷做了一件大棉衣。

我爷爷驼背比较明显,老年人嘛,太正常了--这件大衣穿上后问题就比较严重:后下摆高高翘出去、前下摆长一截。

裁缝师傅搞不懂为什么,说不出话来。

我父亲穿上后效果特别好,裁缝师傅就找回面子了,笑着说了一句话,我至今记得很清楚:“爷爷的背太高了。

”言下之意,我的衣服没做错,是你没长好!工厂里依据的尺寸是国家号型标准,这个标准大家可以下载这方面的书看看具体规定。

所谓国家号型标准就是把中国人按最典型的尺寸分成几个类别,规定几个档次的身高、胸围等,工厂里就统一按这个标准生产,大家也统一按这个标准买衣服。

这本是为了方便,但人都长得千差万别的,有的背驼了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿长了等等,如果工厂里这样每个特殊体形都照顾到的话,非亏本不可,所以,不管实际上人长得区别有多大,工厂里只选择最常见的人群为销售对象。

服装原型拓展法外廓型服装原型拓展法外廓型的特征是以人体的躯干位置来进行定位的,服装又是由假设干个部件进行组合的,这些部件又都具有不同的形状,这些形状又可分解为几个不同特征的基本形,由此可见一个完整的服装造型是由假设干个不同特征的基本形构成的。

在这个组合过程中,制定师首先要具有简化、概括“形〞的能力,把一个完整的造型分解成简单特征的形,再按照形式规律和原则对各单独的形加以有机组合,并对主体形和附属形的主从、距离、凹凸、方向、大小、位置等关系,给予综合的合计,从而在进行服装制定时利用不同特征的形来表达一定的制定意图。

分解形:所有视觉元素都基于三种形态,即三角形、正方形和圆形,这三种形态被称之为造型元素。

任何物体的造型都具备这三种形态的特征之一,而造型制定又是面与面的组合,所以这三种形态是所有造型的“母体形〞,这三种造型元素按照一定的数理逻辑关系又可称之为几何形。

服装的形是依据人体的形来构成的,而人体本身就是由几个几何形组合而成的,因此,我们把服装分解后,就会发现实际上服装就是由不同的几何形组合而成的。

因此,我们必须先掌握如何分解形,如何将母体形分解变化出必须要的几何基本形后,才干塑出服装的基形。

塑形:我们在制定服装的初期,先将几何基本形通过构成原理〔覆盖、减缺、卷曲、扭曲、剪切、错位等〕、形式美法则〔比例、节奏、强调等〕和形嫁接〔H+A、T+O、X+T等〕等手段,使其组合出不同的效果,构造出所要表达的可塑形,以达到完成造型的初步形象。

塑形过程是服装制定的关键阶段,其制定的好坏将直接影响最后实现创意的成功性。

所以,在进行基本形的组合时,不应受习惯思维的约束,而要展开丰富的想象力。

在塑形时必须合计到构成的是服装款式,组合的形要符合服装的形式;在对形状进行夸张变形时不但要注意其特性,还要强调其特征,利用形态本身所固有的性格来特别服装的表现力,这样组合出来的服装才干风格鲜亮、个性特别。

因此,在服装制定中,基本形的塑造至关重要,它是整体服装制定的原始雏形阶段。

服装制版中常见的原型应用方法

领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等,都是初学者需要加以掌握的。

有不少人感到原型样板的制作很容易,但运用原型完成各类女装的结构图则很难,这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。

只要掌握其规律,就能在应用过程中做到得心应手,运用自如。

一、调整侧缝差问题使用原型法制图,前后衣片的侧缝差往往不等长,常使初学者摸不着头脑。

这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。

女装原型的前后衣片腰围线平齐以后,前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。

这种固有形式,使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数,才能使侧缝等长。

侧缝差越3.4~3.5cm。

要消除侧缝差,一般有以下集中解决方法:

(一)侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。

这种结构的款式将不存在侧缝差问题。

当连腰节时,原型倾倒至水平位置;若款式为断腰节,必要时则可倾至腰围水平线以下。

图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。

(二)当一部分侧缝差转换成省量(包括劈门),尚余一部分侧缝差时,可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差,使前后衣片的侧缝等长。

图7-2中,摆缝省的省量为2.5cm,原型倾倒至水平位置以上1cm处,也就是尚余留1cm侧缝差。

这时应加深袖窿0.5cm,同时在后片起翘量的基础上,加大前片起翘0.5cm,以消除余留的1cm侧缝差。

如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道,则余留的侧缝差相应较大,也可采用同样方法,只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。

服装中纽扣及扣眼

扣眼中上眼位是最为重要的。

应该在与驳领驳折线基点所在的水平线上标出(驳折线过X点)。

腰部纽扣也很重要,它常常位于腰围线以上,也可位于腰围线以下。

在连接型外套中,只有一粒扣(连接型双纽扣),它子总是位于腰线以上2cm处,以防止驳头拱起。

当前的款式多采用中间纽扣,或最低位纽扣,而在传统款式中,窄驳头西装常采用高钮位。

两粒扣比较方便,扣眼间距依款式而定,一般扣眼间距至少为6cm(有时更少),至多为1.5cm(一般为9~10cm)。

在单排扣款式中,纽扣和扣眼到相应边的距离,从理论上讲是相等的或基本相等的。

这一点尤其适合于窄门襟(2~3cm)的款式,因为在这里,纽扣意味着处在前中线上。

实际上,西服扣眼通常距离止口线非常近,约1~2cm,而纽扣常常缝在靠止口边里侧(最好是缝在叠门里),而且有时也向里或向外移动,以调整服装的松紧度。

这样,我们就不必去移动前中线的距离(如高纽位西装外套)。

在双排扣款式中,双排纽扣距前中线的距离,主要是由门襟的宽度决定的。

这种款式通常有较宽的驳头,纽位低于或高于腰线。

双排扣距前中线距离较近,通常为6~8cm(纽扣间距为10~11cm);对于低驳头、低纽位的传统款式,其距离通常为9cm,甚至10cm(而纽扣间距为14~15cm)。

当设计双排扣西装外套的纽扣和扣眼时,在门襟上的扣眼,通常距止口边1~2cm处标出其位置,然后,为了缝制方便,在相反面量出距前中线的距离,确定(靠里的)第二条纽位线(当然,在这条靠里的线上无扣眼)。

在底襟上,单排扣眼通常比靠内测的纽扣距止口先更近,以使下叠门止口边保持在适当的位置上。

服装制版中怎样设计连省道--公主线

连省道是将胸省、腰省、腹臀省相连接而形成的。

为了便于缝制,一般在设计好连道省之后将其彻底分解成两个部分。

拼缝之后的线为公主线(图1-23)。

图中所有的省量皆有打版师根据款式的要求而设定,一般合体的衣服收省量较大,但应注意分布均匀。

公主线的弯势不可过大,后片公主线开到袖窿处无需收省,只需去适当的弯势画顺即可。