《关于广州市外来人口管理市的调查报告》

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:10

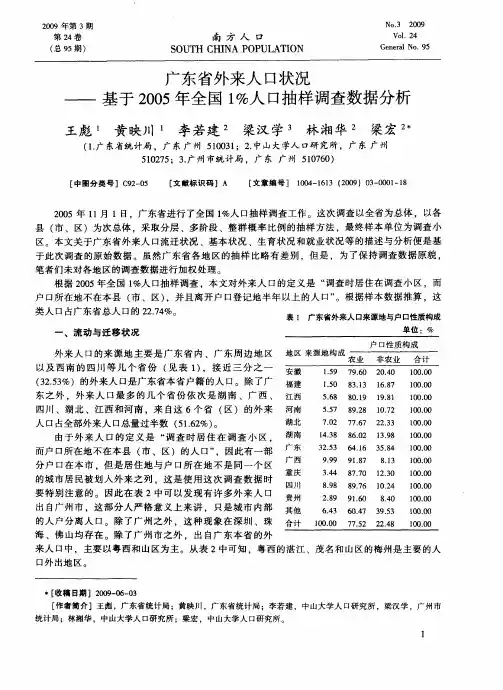

广州外来人口流动的特点及问题对策的探究作者:谢燕裕来源:《教学考试》2017年第12期摘要:以2010年广州市第六次人口普查数据为基点,结合2005-2015广州年鉴,分析广州市外来人口流动的特点。

在广州外来人口的增长数量,来源地,职业构成,婚姻状况、年龄结构中,探究外来人口的规律,解决外来人口存在的现实问题。

关键词:人口流动;广州;特点中图分类号:C922.2 文献标识码:A 文章编号:2095-2627(2017)12-0066-03自80年代实行改革开放以来,随着改革的不断深入,中国严格的户籍制度有所松动,人口开始自由流动。

广州作为广东省的省会城市,是全国重要的经济和战略要地区之一,经济发展迅速,成为了全国人口迁移的聚集地之一。

了解把握广州市人口流动的规律,对与促进广州市新一轮的发展、解决城市化过程中存在的问题,具有重要的意义。

在研究中,人口迁移是指:人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的改变。

联合国《多种语言人口学辞典》给人口迁移下了一个为人们普遍接受的定义,即“人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动,这种流动通常会涉及到永久性居住地由迁出地到迁入地的变化。

这种迁移被称为永久性迁移,它不同于其它形式的、不涉及永久性居住地变化的人口移动。

”一、广州市的人口流动特点第一,广州市的人口基数大,外来人口的增长数量大。

截至2015年广州市有总人口达2204.3万人,且总人口增长数量逐步上升。

从表格当中我们可以看出,广州市的外来人口在2005-2015这两个时间段当中,外来人口一直呈上升的增加趋势.从增长人数来看2006-2010,这个时间段呈上升的趋势,2010-2011这个时间段的人口增长极速下降,但2011-2015这个时间开始缓慢的上升,但是整体上来看,广州市人口总量大,人口的增长量依然较大。

第二,广州市外来人口的跨省流动数量多、南部、西部地区比重大。

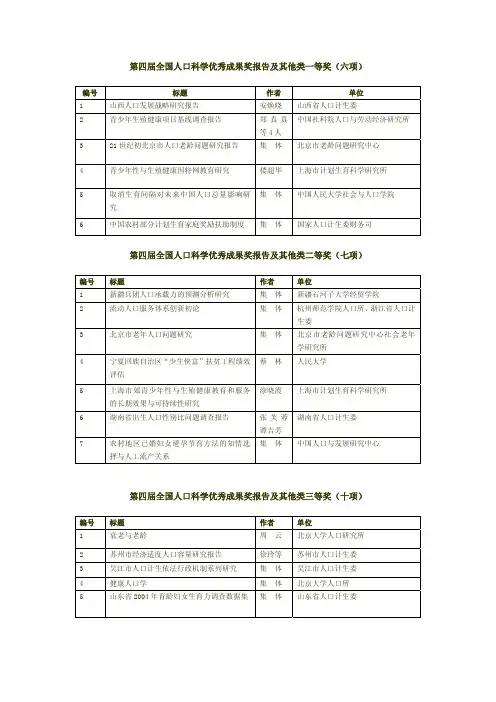

第四届全国人口科学优秀成果奖报告及其他类一等奖(六项)编号 标题 作者 单位1 山西人口发展战略研究报告 安焕晓 山西省人口计生委中国社科院人口与劳动经济研究所 2 青少年生殖健康项目基线调查报告 郑真真等4人3 21世纪初北京市人口老龄问题研究报告 集 体 北京市老龄问题研究中心4 青少年性与生殖健康因特网教育研究 楼超华 上海市计划生育科学研究所集 体 中国人民大学社会与人口学院5 取消生育间隔对未来中国人口总量影响研究6 中国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 集 体 国家人口计生委财务司第四届全国人口科学优秀成果奖报告及其他类二等奖(七项)编号 标题 作者 单位1 新疆兵团人口承载力的预测分析研究 集 体 新疆石河子大学经贸学院2 流动人口服务体系创新初论 集 体 杭州师范学院人口所、浙江省人口计生委3 北京市老年人口问题研究 集 体 北京市老龄问题研究中心社会老年学研究所4 宁夏回族自治区“少生快富”扶贫工程绩效蔡 林 人民大学评估5 上海市郊青少年性与生殖健康教育和服务涂晓霞 上海市计划生育科学研究所 的长期效果与可持续性研究6 湖南省出生人口性别比问题调查报告 张芙蓉湖南省人口计生委谭吉芳集 体 中国人口与发展研究中心7 农村地区已婚妇女避孕节育方法的知情选择与人工流产关系第四届全国人口科学优秀成果奖报告及其他类三等奖(十项)编号 标题 作者 单位1 衰老与老龄 周 云 北京大学人口研究所2 苏州市经济适度人口容量研究报告 徐玲等 苏州市人口计生委3 吴江市人口计生依法行政机制系列研究 集 体 吴江市人口计生委4 健康人口学 集 体 北京大学人口所5 山东省2004年育龄妇女生育力调查数据集集 体 山东省人口计生委6 山东省人力资本积累及其经济贡献率研究 集 体 山东省社科院人口所7 广西就业问题研究 集 体 广西社会科学院8 资源型城市的可持续发展对策研究 集 体 辽宁大学人口研究所9 河南省农村计划生育家庭小康工程建设的理论研究和政策建议 王自立等4人河南省人口和计划生育委员会10 我国脱贫人口的返贫问题及对策研究 集 体 中共河南省委党校第四届全国人口科学优秀成果奖报告及其他类优秀奖(二十二项)编号 标题 作者 单位1 顺义区建立农村独生子女家庭养老保障机制史振启 顺义区人口计生委2 人口发展指标体系的建构与应用评估 集 体 苏州市人口计生委3 南京市建邺区人口发展战略研究 集 体 南京建邺区计生局;南京人口管理干部学院4 吉林省加强引进独联体国家智力资源的对策研究集 体 吉林大学人口、资源与环境研究所5 吉林省人口发展战略研究子课题吉林省人口生殖健康状况及发展趋势研究集 体 吉林省人口生命科研院6 长春市绿园区开展“五关爱”活动的调查 张力等3人吉林省人口计生委干训中心7 建立西部计划生育技术服务系列良性发展机制尚裕良 甘肃省人口学会8 安徽省人口文化素质与科教兴皖研究 马 芒 安徽大学人口研究所9 《调查人员问卷》分析报告 邬春仙等2人北京市统计局10 2005年北京市1%人口抽样调查系列分析 集 体 北京市统计局11 我国国防人力资源开发和管理面临的挑战与对策 丁学洲等3人全军人口计生管理干部培训中心12 农村两大人口问题综合治理与养老保险制度集 体 山东省社科院人口所13 山东省农村人口医疗保障实证研究 集 体 山东省社科院人口所14 武汉市出生人口性别比偏高问题的成因及对策韩燕君 武汉市人口计生委15 唐氏综合征产前筛查综合干预方案研究 集 体 深圳市人口和计划生育科学研究所16 北京军区建设建立军队计划生育导向机制 刘启宝 北京军区计划生育领导小组办公室17 沈阳人口发展面临的主要问题及对策建议 集 体 沈阳人口计生委18 辽宁省出生缺陷基本状况与提高出生人口素质的策略措施 梁东明张成矿田崇阳辽宁省卫生厅辽宁省人口计生委19 辽宁人口现状及发展趋势研究 罗纯志等5人辽宁人口情报中心20 辽宁省人口发展战略的反思与抉择 张 强 辽宁省人口计生委21 广州市加强外来人员管理的对策研究 谌新民 华南师范大学经济与管理学院22 福建省稳定低生育水平若干问题研究课题报告 游振伟等4人福建省人口计生委。

广州调研分析报告【引言】本报告旨在对广州市进行调研分析,通过对广州市的相关数据和信息的综合分析,揭示广州市的特点以及发展趋势,为进一步了解广州市的经济发展、社会状况、人口结构、产业布局等方面提供参考。

【一、经济发展】1. 广州市GDP增长率稳定并保持在较高水平,多年来保持持续增长,是全国一线城市中增速最快的城市之一。

据统计,2019年广州市GDP达到了X亿元。

2. 制造业是广州市经济的重要支柱,其中以汽车制造、电子信息和家电产业为主要代表。

广州市拥有完善的工业体系和雄厚的制造实力,吸引了大量国内外企业的投资和发展。

3. 广州市的服务业发展迅速,特别是现代物流、金融、科技创新等领域。

广州市积极推动服务业的升级和转型,加强了与香港等地的合作,提高了服务质量和效率。

【二、社会状况】1. 广州市人民的生活水平持续提高,居民收入水平呈现稳步增长的趋势。

社会保障体系不断完善,教育、医疗等公共服务质量明显提高,为人民群众提供了更好的生活条件。

2. 城市治理能力不断提升,广州市加大了对环境保护和生态建设的投入力度,取得了显著成效。

改善了城市环境和空气质量,提升了市民的生活质量。

3. 社会稳定与谐和,并不断加大治安、安全防范措施。

广州市加强了社会管理和维护稳定的工作,有效预防和处理各类社会安全事件,保障了广大市民的人身和财产安全。

【三、人口结构】1. 广州市是中国最大的城市之一,人口数量巨大。

广州市的人口由于经济发展的吸引,呈现持续增长的趋势。

2. 广州市的人口结构呈现出年轻化和教育水平的提高。

大量高校和科研机构的设立,吸引了大量知识分子和高技能人才的聚集,为广州市的发展注入了新活力。

3. 由于优越的地理位置和经济环境,广州市也吸引了大量外来人口的流入。

这些外来人口为广州市的经济发展和劳动力市场提供了重要支持。

【四、产业布局】1. 广州市的产业结构多元化,不仅有传统的制造业和现代服务业,还注重发展文化创意产业、高新技术产业等新兴产业。

211广州外来务工人员的问题分析及引导路径何慕琦邓琼飞作者简介:何慕琦(1997.04—),女,汉族,贵州织金人,社会工作硕士在读,海南热带海洋学院,研究方向:青年社会工作、社区社会工作等。

通讯作者:邓琼飞(1981.02—),男,土家族,湖北利川,副教授,硕士,海南热带海洋学院,研究方向:民族社会工作、临床社会工作、社区社会工作和民族文化等。

(海南热带海洋学院海南三亚572000)摘要:自改革开放以来,广州经济一直位于中国前列,同时也是劳动力输入地最多的地区,随着各产业的快速转型与升级,对于劳动力的要求也不断提高,外来务工人员也成为了支撑广州的重要劳动力来源。

政府如何有效治理外来务工人员成为广州一直争论的话题,外来务工人员只有熟悉广州,适应广州,才会主动融合广州,共同建设广州,才能实现包容性发展。

基于此,社会交往与社会融入等方面,对于外来务工人员的特点和现状分析,并在此基础上提出帮助其更好适应和融入城市生活的对策与建议。

关键词:广州;外来务工人员;社会融入广州是我国四大一线城市之一,而珠三角则是我国经济最发达的一个地区之一,所以对人口的吸引力非常强,改革开放初期至20世纪初,广州承接港澳台以及海外投资建厂,形成早期的“工业强市”,经济发展出现了巨大的劳动缺口,外来务工人员也因此主要来自于全各地,为广州的经济崛起提供了重要的劳动力资源。

是广州社会重要的新兴力量,其精神和物质生活状况关系到广州尤其珠三角未来的发展。

务工人员目前在广州人处于处于劣势地位。

一方面他们为城市的建设及发展做出了突出贡献;另一方面由于城市自身基础设施不够完善,在政策、教育、医疗等方面并没有涉及到外来务工人员。

外来务工人员日益成为广州社会治理不可忽视的一部分。

2016年市政府通过了《广州市来穗人员融合行动计划(2016—2020年)》,该计划目的是通过政府牵头将外来务工人员积极融入本地的经济、文化、人文等方面,确定外来务工人员能够适应就业岗位和就业要求的转变,更加注重内涵发展和精细化工种。

城中村改造过程中外来人口去向特征分析——以广州市天河区为例常化倩;陈朝隆【摘要】以广州市天河区为例,采用问卷调查法收集数据,并运用SPSS 16.0软件对外来人口的去向特征进行分析.结果显示,外来人口在面临因城中村改造而被迫搬迁时,更倾向于搬向其它城中村或回老家;年龄、学历、职业、月收入和进城年限等因素对外来人口选择新去向有着显著性影响.%The migrant populations are important and non - substitutable to urbanization development in China. However, the reconstruction of village - in - city needs original residents to relocate. This paper provides a case study of migrant populations in Tianhe District of Guangzhou, using a questionnaire survey method to gather data and the spssl6. 0 software to analyse the migratory characteristics of migrant population. The results show that, when villages - in - city are being reconstructed, the migrant populations in village - in - city tend to migrate to other villages - in - city or go back to their hometown. Different types of migrant population showed different characteristics on age, education, occupation, monthly income and living period in the city.【期刊名称】《华南师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(044)004【总页数】5页(P128-132)【关键词】城中村改造;外来人口;去向【作者】常化倩;陈朝隆【作者单位】华南师范大学地理科学学院,广东广州510631;华南师范大学地理科学学院,广东广州510631【正文语种】中文【中图分类】F590.7城中村作为中国城市化进程中的一种特有现象,已受到学者们的广泛关注.目前国内的相关研究主要集中在案例地分析[1-2]、改造模式和思路[3-6]、改造中存在的问题与对策[7-10]、民意调查[11-12]以及改造后居民生活状况[13]等方面;国外期刊专门研究城中村的文献不多,主要集中在城中村外来人口居住、土地利用等方面[14].关于外来人口,现有的研究主要涉及外来人口的空间分布及其原因[15-16]、择居偏好[17-18]、生活条件[19]等.此外,CHAN 等系统地回顾了广州市城中村的发展历程,并从住房保障体系角度探讨了城中村对外来人口的拉力以及城市房地产市场对外动人口的推力作用[20];祝玮[21]对城中村改造模式以及城中村改造对外来人口的影响作了分析.就广州市而言,天河区为广州的CBD,地理位置优越,道路交汇贯通.位于天河区的石牌村、棠下村、棠东村周边高校林立,科研单位集聚,是典型的城中村,其优越的地理位置吸引了众多的外来流动人口中,是广州最大的外来人口集聚的城中村.广州市大规模的城中村改造始于2009年,随着天河区猎德村的改造成功,广州市加快了城中村改造的步伐.城中村的改造迫使原来住在城中村的外来人口另找新的居所,如何解决外来人口住房的问题,成为维护城市社会稳定发展最具挑战的课题之一[14],也是解决和提升我国城市内部城市化所面临的关键问题.本文采用问卷调查的方式,对将改造的城中村内的外来人口进行调查,研究不同去向的外来人口在人口统计学和居住属性方面的差异,以期在城中村改造过程中,为外来人口的良性流动和管理提供参考.1 研究方法1.1 数据收集方法以广州市天河区的石牌村、棠下村和棠东村为例,以居住在城中村的外来人口为研究对象.为提高问卷的回收率和质量,采用现场发放、现场收回的调查方式.调查在2010年12月和2011年1月进行,共发放问卷600份,收回问卷592份,有效问卷574份,有效率95.67%,其中石牌村196份,棠下村198,棠东村180份.1.2 数据结构主要采用问卷调查法获取外来人口去向意愿、人口统计学等方面的信息.问卷设计包括2个方面的内容:①对城中村改造的态度以及流向意愿;②城中村内外来人口统计学属性及居住现状特征,包括性别、年龄、职业、学历、月收入、户籍、婚姻状况、来广州的年限等.1.3 数据分析方法使用SPSS 16.0软件包对数据进行处理,对样本结构特征以及外来人口的去向作描述性统计分析;在此基础上,采用卡方检验对外来人口的去向与人口统计学特征及居住现状之间的关系进行研究.2 分析和发现2.1 调查样本的结构特征调查样本的结构特征表明(表 1),男性占56.3%,女性占43.7%.受访者年龄大多在35岁以下,占总数的75.1%,年龄大于50岁的受访者仅占5.9%.学历较低,初中及以下学历者最多,占43.6%,大学及以上学历者仅占14.5%.已婚人士居多,2/3以上的被调查者与人合住.职业以个体业主(43.4%)、工人(25.8%)及公司职员(17.6%)为主,占总数的86.8%.受访者已在城中村居住3年以上的较多(38.9%),3 个月以下的则较少(11.8%).表1 调查样本的人口统计学特征和居住现状特征Table 1 Demographic and resident characteristics of the samples人口统计特征项目频数(频率) 居住现状特征项目频数(频率)性别年龄/岁婚姻状况职业学历男性女性≤22(22,35](35,50]>50已婚单身其它个体业主工人专业技术人员公务员军人公司职员离退休人员无业其它初中及以下高中或中专大学(专本科)研究生及以上323(56.3%)251(43.7%)210(36.6%)221(38.5%)109(19.0%)34(5.9%)3 20(55.7%)246(42.9%)7(1.2%)249(43.4%)148(25.8%)8(1.4%)2(0.3 %)1(0.2%)101(17.6%)12(2.1%)46(8.0%)6(1.0%)250(43.6%)241(42.0%)82(14.3%)1(0.2%)来广州的年限/年在该村居住的时间月租金/元有无同居者≤1(1,3](3,5]>5≤3个月(3个月,1年](1年,3年]>3年≤300(300,400](400,500]>500无有111(19.3%)163(28.9%)89(15.5%)208(36.2%)68(11.8%)137(23.9%)1 47(25.6%)222(38.7%)46(8.0%)102(17.8%)110(19.2%)316(55.1%)13 8(24%)436(76%)2.2 外来人口去向特征2.2.1 外来人口去向选择当面临所居住的城中村要改造时,35.4%的受访者选择搬迁到其它的城中村(表2),说明“其它城中村”是外来人口的首选搬迁地;18.1%的外来人口选择回老家,仅4.7%的外来人口有在广州买房的打算,另有近1/4的人尚未决定何去何从.表2 外来人口去向频数(频率)Table 2 Moving intentions ofmigrant population 注:表中数据为频数,括号内为频率其它城中村小区租房在广州买房搬到其它城市回老家其它203(35.4%) 65(11.3%) 27(4.7%) 32(5.6%) 104(18.1%) 143(24.9%)2.2.2 不同去向外来人口的特征分析用卡方检验对不同去向外来人口的人口统计学特征和居住现状特征进行分析(表3),发现在年龄、学历、职业、月收入、婚姻状况及来广州的年限上有显著性差异;而在性别、户籍所在地2个因素上,相伴概率值>0.05,无显著性差异.选择“搬到其它城中村”居住的外来人口在年龄上集中在35岁以下;学历层次较低;职业构成以个体、工人、公司职员为主,占总数的87.7%,这一群体无业人数最多(17人),明显高于其它组别;收入水平较低,月收入大多在1 001~3 000元之间(71.9%);但这类外来人口来广州的年限较长,5年以上者占35%.选择“小区租房”的外来人口,年龄较小,学历以高中、中专和大学为主;职业构成以公司职员为主(49.2%);平均收入水平比“搬到其它城中村”者高;37.5%的受访者在3 001~5 000元之间,多为单身人士(66.2%);40%的受访者到广州的年限在1~3年之间.选择“在广州买房”的外来人口,年龄结构和学历构成与“在小区租房”的外来人口极为相似,但到广州的年限较长,5年以上的占48.1%.表3 不同去向意愿的外来人口在人口统计学及居住特征上的差异Table 3 Differences in demographic and resident characteristics of differentmigration intention ofmigrant population注:表中数据为频数,括号中数据为频率人口特征其它城中村小区租房在广州买房搬到其它城市回老家其它卡方值 P值年龄≤23岁(23,35](35,50]>5076(37.4%)84(41.4%)34(16.7%)9(4.4%)35(53.8%)24(36.9%)6(9.2% )0(0.0%)13(48.1%)9(33.3%)3(11.1%)2(7.4%)15(46.9%)12(37.5%)5 (15.6%)0(0.0%)33(31.7%)33(31.7%)25(19.7%)13(12.5%)38(26.6%)59(41.3%)36(25.2%)10(7.0%)37.653 0.001学历初中及以下高中、中专大学硕士及以上87(42.9%)97(47.8%)19(9.4%)0(0.0%)12(18.5%)29(44.6%)24(36.9 %)0(0.0%)4(14.8%)12(44.4%)11(40.7%)0(0.0%)11(34.4%)16(50.0 %)4(12.5%)1(3.1%)66(63.5%)30(28.8%)8(7.7%)0(0.0%)70(49.0%) 57(39.9%)16(11.2%)0(0.0%)93.395 0.000职业个体工人专业技术人员公务员军人公司职员离退休无业其它82(40.4%)64(31.5%)2(1.0%)1(0.5%)0(0.0%)32(15.8%)3(1.5%)17(8.4%)2(1.0%)19(29.0%)10(15.4%)0(0.0%)1(1.5%)0(0.0%)32(49.2 %)1(1.5%)2(3.1%)0(0.0%)12(44.4%)1(3.7%)2(7.4%)0(0.0%)0(0.0 %)9(33.3%)0(0.0%)3(11.1%)0(0.0%)14(45.2%)9(29.0%)0(0.0%)0(0.0%)0(0.0%)6(19.4%)0(0.0%)2(6.5%)0(0.0%)47(45.2%)30(28.8%) 1(1.0%)0(0.0%)1(1.0%)8(7.7%)6(5.8%)7(6.7%)4(3.8%)75(52.4%) 34(23.8%)3(2.1%)0(0.0%)0(0.0%)14(9.8%)2(1.4%)15(10.5%)0(0.0%)1.098 0.000月收入/年≤1 000(1 000,3 000](3 000,5 000]>5 00023(11.3%)146(71.9%)24(11.8%)10(4.9%)1(1.6%)33(51.6%)24(37.5%)6(9.4%)3(11.1%)7(25.9%)8(29.6%)9(33.3%)3(9.4%)22(68.8%) 2(6.2%)5(15.6%)32(30.8%)61(58.7%)9(8.7%)2(1.9%)35(24.5%)83( 58.0%)17(11.9%)8(5.6%)1.109 0.000婚姻状况已婚单身其它110(54.5%)89(44.1%)3(1.5%)22(33.8%)43(66.2%)0(0.0%)9(33.3% )16(59.3%)2(7.4%)15(46.9%)17(53.1%)0(0.0%)65(62.5%)37(35.6 %)2(1.9%)99(69.2%)44(30.8%)0(0.0%)42.862 0.000进城年限/年≤1(1,3](3,5]>530(14.8%)64(31.5%)38(18.7%)71(35.0%)10(15.4%)26(40.0%)15(23.1%)14(21.5%)5(18.5%)8(29.6%)1(3.7%)13(48.1%)11(34.4%)10(3 1.2%)5(15.6%)6(18.8%)23(22.1%)32(30.8%)11(10.6%)38(36.6%)3 2(22.4%)26(18.2%)19(13.3%)65(45.5%)39.319 0.034选择“搬去其它城市”的外来人口在年龄结构上与“在小区租房”和“在广州买房”者相似,23岁以下群体为主(46.9%);学历较低,多为高中或中专及以下学历(84.4%);职业以个体及各行业工人为主(74.2%);月收入较低,多在1 001~3 000元(68.8%);单身人士较多(53.1%);到广州的时间不长,3年以下的占65.6%.选择“回老家”的外来人口在年龄构成上与前4种有较大的差异,大于50岁的受访者高于其它组,占到12.5%,35岁以下人口所占的比例小于前4组;学历较低,初中及以下学历者占63.5%;职业以个体及各行业工人为主,分别占45.2%、28.8%;月收入较低,月收入在3 000元以下者占89.5%;已婚人数较多(62.5%);来广州的年限大多较长,36.6%的受访者到广州的时间在5年以上.3 小结与讨论结果表明,外来人口在面对城中村改造时,选择“搬到其它城中村”和“回老家”是最主要的2种流向.(1)选择“搬到其它城中村”(35.4%)的外来人口来广州的年限较长,对广州的气候、生活习惯、饮食等较适应,一般不会轻易地选择离开广州.但由于学历低,收入水平较低以及正规廉租房的严重缺位,这类外来人口只能选择“搬到其它的城中村”.这种迁移势必导致周边“城中村”面临更大人口压力,形成所谓的“烂边”现象[22],不利于城市化的发展.因此,在城中村改造时,除了考虑当地居民、开发商等人群的利益外,政府部门需要关注外来人口这一特殊群体,建设廉租房或公租房[23],尽量满足外来人口的居住需求,使流动人口有个稳定的居住环境,维系社会安定和城市化的健康发展.此外,还有与选择“搬到其它城中村”人口属性构成相似的另外一部分外来人口,他们“不知搬向哪里”,对未来去向没有明确的打算,他们未来的去向在很大程度上取决于个人的发展和相关政策.城市政府部门应在制度上将外来人口纳入城市管理体系,并在招录、职业培训等方面给予帮助和支持,利用市场化的手段引导外来人口的良性流动.(2)选择“回老家”(18.1%)的外来人口学历偏低,难以适应都市生活,回家意愿较强.对于这部分人群,重点应解决就业和基本生活保障问题,相关地区之间的人口分流与缓冲机制也应逐步建立.表4 外来人口的去向特征Table 4 Migratory characteristics of themigrant population注:表中频数为最大频数,括号内为频率人口特征其它城中村其它回老家小区租房在广州买房搬向其它城市年龄 23~35岁 23~35岁<35岁<23岁<23岁<23岁学历高中、中专高中、中专初中及以下高中,中专高中、中专高中中专及以下职业个体个体个体公司职员个体个体月收入 1 001~3 000元 1 001~3 000元<3 000元 1 001~3 000元>5 001元 1 001~3 000元婚姻已婚已婚已婚单身单身单身进城年限>6年>6年>6年 1~3年>6年<3年频数(频率)203(35.4%) 143(24.9%) 104(18.1%) 65(11.3%)27(4.7%) 32(5.6%)致谢感谢吴智刚老师提供的宝贵意见和华南师范大学2007级地理科学班同学在问卷调查中给予的帮助!参考文献:[1]李传斌,段汉明.外来人口与城市系统的协调作用[J].陕西工学院学报,2001(2):52-57.[2]柳岸青,张蓉,曹星,等.城中村居民拆迁意愿调查研究——北京市石景山区古城村的调研[J].中国国土资源经济,2007(3):33-35.[3]刘德清,于桢.太原市“城中村”改造的调查与思考[J].中共太原市委党校学报,2008(1):22-24.[4]何宇.“城中村”改造之路——广州市天河区龙洞村发展模式研究[J].中山大学报论丛,2004,24(5):222-226.[5]欧志雄.“城中村”改造研究——以广州市天河区珠村为例[J].南方农村,2005(3):18-21.[6]蔡曦亮.关于广州“城中村”改造的思路[J].探究,2003(6):56-58.[7]王涛,黄志玉,李远坪.重庆市:“城中村”存在的问题和对策[J].城市开发,2004(10):24-27.[8]曹东,蔡荣军.广州城中村改造的困境和对策[J].商业现代化,2006(5):148.[9]胡莹.“城中村”的文化冲融——以广州石牌村为例[J].城市问题,2002,2(106):42-44.[10]刘毅华.文化整合是城中村改造的核心——以广州城中村为例[J].现代城市研究,2007(8):73-80.[11]侯力,林品副.广州地区城中村改造民意调查——以石牌村为例[J].现代乡镇,2009(5):5-9.[12]李丽娟,朱鸿伟.城中村改造的利益相关者分析——以广州猎德村为例[J].特区经济,2009,10:146-147.[13]王宁,王录仓,李纯斌,等.“城中村”改造后居民生活状况调查研究——以兰州市城关区为例[J].城市社会学,2008,15(4):109-114.[14]仝德,冯长春.国内外城中村研究进展及展望[J].人文地理,2009,24(6):29-35.[15]姚华松,徐学强,薛德升.广州外来人口特征及空间差异分析[J].热带地理,2008,28(3):259-264.[16]吴森富,谌新民.沿海省市流动人口结构特征的实证研究:以广东省为例[J].华南师范大学学报:社会科学版,2004(1):36-43.[17]LIU X L,LIANG W.Zhejiangcun:Social and spatial implications of informal urbanization on the periphery of Beijing[J].Cities,1997,14(2):95-108.[18]XU H.Commuting town workers:The case of Qinshan,China [J].Habitat International,2001,25:35-47.[19]LEAF M.Chengzhongcun:China's urbanizing villages from multiple perspectives[C]∥Proceedings of the Second International Symposiumon Urban Development and Land Policy in China.Shenzhen,2006:145-159.[20]CHAN R C K,YAO Y M,ZHAO X B.Self-help housing strategy for temporary population in Guangzhou,China[J].Habitat International,2003,27:19-35.[21]祝玮.城中村改造兼顾外来人口居住问题的必然性分析[J].问题与对策,2008(1):156-157.[22]包路芳.北京市“城市化”改造与流动人口城市融入[J].新视野,2010(2):67-69.[23]冯晓英.论北京“城市化”改造-兼述流动人口聚居区合作治理[J].人口研究,2010,34(6):55-66.。

广州居住文化调研实践报告一、调研背景广州是中国南方一座具有悠久历史和文化底蕴的城市,同时也是一座发展迅速的现代化大都市。

作为广东省的省会,广州吸引了大量的人才与外来人口前来定居。

本次调研旨在探究广州居住文化的特点,以及城市发展对居住文化的影响,为今后该地区的发展规划提供参考。

二、调研方法本次调研主要采用了问卷调查和实地访谈相结合的方法。

通过设计问卷并在广州市范围内进行发放,了解居民对广州居住文化的观点和看法。

同时,我们还深入到不同社区进行访谈,以获取更加具体的信息和体验。

三、调研结果1. 居民对广州居住文化的认知根据问卷调查结果显示,大多数居民对广州居住文化的认知较为模糊。

虽然广州作为历史悠久的城市,拥有丰富的文化资源,但由于城市发展较快,许多居民对广州的传统文化了解有限。

他们更多地关注城市的发展速度及生活品质,而把传统文化放在次要位置。

2. 广州的居住文化特点通过实地访谈,我们了解到广州的居住文化具有以下特点:- 广州的居住方式多样化。

由于广州人口众多、土地有限,居住方式呈现多元化发展,既有传统的独立住宅,也出现了高层公寓和住宅社区的建设。

- 广州的居民社交活动丰富多样。

广州是一个人文历史底蕴深厚的城市,居民们热衷于各种社交活动,例如茶楼、夜市以及传统的花市等。

这些活动不仅增强了居民之间的交流,也促进了广州的文化传承。

- 广州的居住环境整洁宜居。

广州注重城市环境建设与管理,因此城市整洁度较高。

此外,广州还注重绿化覆盖,许多社区配备了公园及休闲设施,为居民提供了宜居环境。

3. 城市发展对居住文化的影响在广州这样一个现代化大都市,城市的发展与居住文化密不可分。

城市的迅速发展给居住文化带来了一些积极的影响,如居住环境的改善和居民生活品质的提高。

但同时也引发了一些问题,如城市拥堵、空气污染等,对居住文化产生了一定的负面影响。

同时,随着城市化进程的加快,城市的快节奏生活也对传统居住文化造成了冲击。

居民们在追求物质生活的同时,对传统文化关注度有所下降。

“外地人去广州3日内需登记”合法吗?作者:傅蔚冈9852人参与297评论在目前各地户籍藩篱尚未消除、公共服务均等化尚未实现的情况下,各地政府掌握这么详尽的流动人口信息,除了耗费巨额的社会成本外,能产生什么收益呢?这才是要回答的一个最根本问题。

21日,广州市政府官网公布了《关于进一步加强来穗人员居住登记工作的通告》(以下简称《通告》)。

《通告》称,非本市来穗人员应当自到达居住地之日起3个工作日内,持本人居民身份证或其他有效身份证明,向所在街道(镇)或者社区(村)来穗人员服务管理机构申报居住登记或者居住变更登记等一系列对来穗人员信息登记的规定。

如何看待这个规定,要求3个工作日内登记有法律依据吗?从《通告》得知,此举是根据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《广东省流动人口服务管理条例》、《广东省租赁房屋治安管理规定》、《广州市流动人员管理规定》、《广州市房屋租赁管理规定》等有关法律、法规和规章制定。

确实,在《广东省流动人口服务管理条例》中就有“流动人口应当自到达居住地之日起三个工作日内持本人居民身份证或者其他有效身份证明向居住地公安派出所或者乡镇、街道流动人口服务管理机构申报居住登记”的规定。

但是如果追根溯源,要求公民在三个工作日内向居住地登记机关申报登记或者变更登记的源头却并不是来自这个地方性法规,而是源自一部于1958年1月9日制定并通过实施的法律,这部法律就是《中华人民共和国户口登记条例》,该法第十五条明确规定:“公民在常住地市、县范围以外的城市暂住三日以上的,由暂住地的户主或者本人在三日以内向户口登记机关申报暂住登记,离开前申报注销;暂住在旅店的,由旅店设置旅客登记簿随时登记。

”不过即便《中华人民共和国户口登记条例》有着3日以内向户口登记机关申报登记的规定,但是广州此举还是有些许问题,因为1958年的《户口登记条例》规定,“公民在常住地市、县范围以内暂住,或者在常住地市、县范围以外的农村暂住,除暂住在旅店的由旅店设置旅客登记簿随时登记以外,不办理暂住登记。

广州流动人口2022

近年来,随着广州的不断发展,这座美丽的城市吸引了越来越多的流动人口。

根据报告,预计到2022年,广州流动人口将达到5000万以上。

这些流动人口不仅恢复了当地的旅游观光业,而且给当地提供了全新的消费市场。

需要考虑的是,为这些流动人口提供优质的生活环境和娱乐活动也是至关重要的。

因此,各类娱乐设施蓬勃发展,越来越多的休闲娱乐行业出现在广州。

其中包括足球馆、网吧、KTV 等,同时也可以看到一些具有前瞻性的娱乐设施,比如VR 游戏中心和少量水上休闲活动等。

此外,由于广州的休闲文化非常发达,像赛马、采茶、旅游、购物、吃美食等对游客和旅行者都极具吸引力。

它们为流动人口带来了许多快乐和美好的体验。

由于广州丰富的娱乐活动,到2022年,广州的流动人口将会多到难以想象的地步。

该市将为每一位游客和旅行者提供舒适、安全、美好的娱乐与环境,将成为当地社会经济发展的重要动力。

总之,广州是一座美丽的城市,吸引着越来越多的流动人口。

随着2022年到来,广州当地的娱乐和社会经济发展将有显著改变,令人期待。

此时此刻,不妨赶紧收拾行囊,踏上一趟考察之旅,亲身体验这座宜人的都市所带来的无限精彩。

广州市流动人员管理规定持证可享9类效劳据了解,《规定》强化了暂住证对流动人员的效劳功能,规定持有广州市暂住证的流动人员可享有申领机动车驾驶证、申请法律援助、申报科技成果、享受方案生育技术效劳(含婚前保健效劳、孕产期保健效劳等)、参加社会保险、使用社区公共效劳设施、子女义务教育、子女享受免疫和儿童保健效劳等9个方面的便利效劳。

《管理规定》还要求用人单位录用的流动人员要与其签订并履行劳动,遵守最低工资、办理参加社会保险手续、承担岗位责任等,不得招用无暂住证的流动人员。

此外还提出要将外国人纳入流动人员管理范畴。

《管理规定》还明确提出,街、镇流动人员管理效劳机构受公安机关委托,在规定的管辖范围内查验流动人员暂住证的,应当由两名以上工作人员进行,并出示执法证件或者工作证。

办证工本费等取消据悉,这是广州自xx年废止《广州市区暂住人口管理规定》后,再次修订实施关于流动人员管理的综合性、根底性规章。

新出台的《管理规定》强化了暂住证对流动人员的效劳功能,并取消了办证工本费、城市建立管理效劳费等费用。

广州市流动人员管理办副主任李立之表示,在取消办理暂住证工本费后,市财政每年要为此负担2000多万元的制证本钱。

目前,广州面向流动人员个人收的费用,只有每个月2.5元的治安联防费,从暂住的第七个月开始收取,这也是面向户籍人口的一项行政事业性收费。

“双转移”转走低素质者如今人口问题已经成为影响广州开展的三大问题之一,广州平均每三个就业岗位中,就有一个属于流动人员。

对流动人员数量控制,广州市政府副秘书长赵-南先表示,广州是个不设防的城市,也不会人为设置任何门槛,但会通过一些导向性的政策和途径,缓解人口的过快增长。

如今广州460多万的流动人员已经处于顶峰了,广州正在推进产业和劳动力的“双转移”,并以此将一些低素质的流动人口转走,同时制定政策让一些高素质的流动人员入籍,相信流动人口这个数字肯定会慢慢下降。

“随着广州产业结构调整升级不断加快,需要的是较高素质的流动人员,没有一定的技能,在这个城市是呆不住的,而文化低、技能差的人进入广州也肯定是没有前途的。

广州人口概述:广州是中国广东省的省会城市,也是中国南方的重要经济、政治和文化中心。

作为一个国际化大都市,广州的人口一直以来都处于快速增长的趋势。

本文将以广州的人口发展历程、人口分布、人口流动和人口管理等方面来探讨广州人口的特点和趋势。

一、广州人口的发展历程:广州自古以来就是一个繁荣的城市,吸引了大量人口涌入。

尤其在改革开放以后,广州的人口增长迅猛。

根据统计数据,自1978年至2019年,广州的人口从约467万增长到约1500万,增长了约221%。

这一数据表明,广州的人口增长速度十分迅猛。

二、广州人口的分布:广州的人口分布呈现出明显的城市化特点。

广州市中心区域人口密度较高,而郊区和远郊地区人口密度相对较低。

这与广州作为一个繁忙的商业中心和经济核心区有关。

此外,广州的人口分布也受到了各种因素的影响,包括城市规划、土地利用和交通条件等。

三、广州人口的流动:广州作为一个重要的经济中心,吸引了大量的人口流入。

这主要来自于其他省份的农民工、高校学生和外来务工人员等。

广州的就业机会和经济活力是吸引这些人流入的重要原因之一。

此外,广州的人口流动还受制于政策和户籍管理等因素。

例如,户籍制度限制了一些外来人口在广州落户的自由。

四、广州人口管理:广州作为一个大城市,人口管理是一个重要的问题。

政府采取了一系列措施来控制和管理广州的人口增长。

例如,实施了限制购房政策,限制了非户籍居民在广州购房。

此外,政府还鼓励人口向郊区和远郊地区转移,以减轻市中心区域的人口压力。

这些管理措施旨在平衡广州人口的分布,提高城市的可持续发展能力。

五、广州人口的未来趋势:未来,广州人口的趋势可能会继续保持增长态势,但增长速度可能会逐渐减缓。

随着城市资源的紧张和环境压力的增加,政府将进一步加强人口管理和规划。

与此同时,广州将继续吸引大量的外来人口流入,同时也会加强对外来人口的管理,以实现人口和经济的可持续发展。

结论:广州的人口是一个快速增长的特点城市。

广州市外来人口管理的现状与对策王桃香(一)、个人资料毕业院校:广播电视大学专业:行政管理学历:专科据最新的权威统计,广州全市流动人员已接近600万,几乎与户籍人口773.48万人相当。

外来人口的增多,城市人口的极大扩容,给广州带来了繁荣,也带来了一系列隐患。

(广州日报7月6日报道)如此,如何管理好、服务好流动人员,让他们融入广州,认同广州,进而建设和谐广州,的确是一个问题。

[1]一、广州市外来人口的基本情况(一)外来人口分布为了分析方便,我们将居住半年以上的流动人口叫外来人口,把居住半年以下的流动人口叫暂住人口,二者合称流动人口。

在我市,外来人口最多的是白云区,共79万人,其次为番禺区、天河区、海珠区,4区外来人口共有239万人,占外来人口总数的72.15%。

外来人口较少的是东山区、荔湾区、越秀区三个老城区和从化市,四区(县级市)共有外来人口24万人人,占外来人口总数的7.5人口。

剩下的4区(县级市)外来人口占总数的20.35%。

外来人口占了流动人口的绝大多数,占全市流动人口的84%。

暂住人口规模较小,以天河区、白云区、番禺区居多,共有暂住人口36万人,占暂住人口总数的57.58%。

流动人口最多的是白云区,其次为番禺区、天河区、海珠区,4区共有流动人口283万人,占全市流动人口总数的71.85%。

天河区、白云区、黄埔区流动人口已超过户籍人口,海珠区、芳村区、番禺区占半数以上,花都区、增城市再次之,东山区、荔湾区、越秀区和从化市的比率最低,仅占户籍人口的百分之十几。

与常住人口比较,全市40%的人口来自流动人口。

[2](二)流动人口的构成1.性别构成流动人口中男性比例略高,性别比(男性/女性)为1.20。

省内男性比例高于省外男性比例。

三个旧城区、芳村区、花都区,省外男性相对较多,白云区、黄埔区、番禺区、增城市、从化市,省内男性相对较多,天河区省内、省外流动人口性比例较均衡。

除芳村区、番禺区、花都区、增城市外,暂住人口中的男性比例更高,说明男性的工作更不稳定。

2.年龄构成根据年龄分组,外来人口中15—34岁年龄组占人口的74.86%,户籍人口这一比例为33.66%。

说明外来人口的年龄几乎高度集中在15—34岁年龄组,年龄跨度仅为20岁,是一个青春、朝气蓬勃的年龄组。

而户籍经济活动人口则呈正态分布,经济活动年龄从15—54岁,跨度有40岁,两者比较足足相差一倍。

3.文化程度外来人口以初中为主体,文化程度低的和文化程度高的均少于户籍人口。

省外的外来人口以初中文化程度为主体,省内的外来人口以小学文化程度居多。

4.职行业构成从行业分布来看,外来人口以制造业为主,占51.96%,另有接近半数的外来人口从事一般的商业活动和其它第三产业。

省外的外来人口从事制造业的多,省内的外来人口从事批发一零售贸易、餐饮业居多。

[3](三)流动人口流动模式流动人口迁移以(18—38岁)经济活动人口为主体,流动人口以务工经商为主体,现在全家流入的情形越来越多,省内流动人口全家流动的比例较高,(0一14)岁人口占了外来人口总数的7.52%。

随迁了一小部分家属,这是流动人口主要的流动形式。

从迁移原因来看,80%的人是务工经商,其次是随迁和投亲靠友。

省内流动人口随迁家属和投亲靠友的比例明显高出省外流动人口。

从住房情况来看基本上以租房为主。

除了工厂或单位提供的宿舍,租房是流动人口的主要选择。

对全户流入的户主进行追踪分析,填报住房状况42887个户主(户),租住商品房占51.72%,租公房占15.91%,其他(一般为租私房)占14.11%,三者共占81.74%。

从流入的地区来看,离广州越近的省份,流入的人口越多。

在全市215万外来人口中,来自湖南省的最多,有63万人,其余依次为四川省、广西省、江西省、湖北省、河南省,流入人口数均超过10万。

上述6省共151万人,占全市外来人口总数的70.27%。

再其次为贵州省、重庆市、安徽省、福建省、江苏省、浙江省、陕西省,流入人口有几万,其余各省市流入人口均不足一万人。

[4]二、流动人口对广州经济社会发展的作用和影响大批的流动人口涌入广州,对促进广州产业结构调整,实现生产要素的优化组合,保障城市生产、生活的正常运行,以及提高全社会的劳动生产率具有积极作用,主要表现在以下几个方面:(一)促进了广州产业结构调整据统计,2001年,广州市高新技术产品产值达608.69亿元,占全市工业总产值18%,全市高新技术企业929家,其中民营高新技术企业超过80%,而在这些高新技术企业中从业人员85%是外来流动人员。

以上情况表明,大量的外来人员来我市发展和就业,极大地加快了我市高新技术产业的发展,促进了我市产业结构调整。

[5](二)提供廉价劳动力,缓解了广州部分行业劳动力匮乏的局面外来流动人口大多来自外省市偏远、贫困地区,具有吃苦耐劳、便于管理的特点。

特别是他们没有较高的福利要求,因而劳动力成本比较低廉。

在某些国有企业中,本市固定工的月工资收入是同工种同岗位外来工的1.5—2倍。

又由于外来工大多是流出地年青、体质好、有朝气、受过教育的人口,这些人的就业为企业提高劳动生产率创造了条件。

就工作领域来看,外来流动人口成为广州劳动力相对不足的制造业、餐饮业、建筑业、运输业、商业、服务业等部门的主力军。

据调查,1995年,广州市外来务工、经商人员约占本市职工总数的 40%,在建筑、商业、服务、纺织行业的一线工人中,约48%以上是外来工。

单位用工中,外来工从事苦、脏、累、重、险、毒、高温等工种的占68%;从事在本市不易招到工人的中等工种占22%;从事在本市能招到工人的一般工种仅占10%。

由此可见,外来工多集中于我市劳动力较缺、劳动强度大的第一线及苦、累、毒、险等工种,缓解了这些行业、岗位劳动力短缺的矛盾,保证了相关产业的生产和发展。

[6](三)冲击了传统的就业体制,带动了广州就业方面的改革传统的劳动就业体制制造了就业目标的非经济化,就业途径的单一化,就业领域的分割、封闭,就业和福利保障一体化。

流动人口的出现对广州传统就业体制带来很大的冲击,就业的目标、途径开始多元化,有力地促进了开放劳动力市场的建立和社会资源的合理配置,带动了广州就业制度的改革。

灵话的用工制度极大地激发了人们创新进取的欲望,强化了整个社会的竞争意识,促进了广州劳动力市场的健康发育。

(四)加速了广州与外地的文化和信息交流调查显示,广州市的流动人口除汉族以外,还有一定数量的其它少数民族和外籍人士。

外来流动人口在广州经商、交流甚至通婚,有利于广州与外地间的物质文化交流,有利于促进民族文化和民族人口之间的融合,有利于广州的社会进步和人口素质的提高。

(五)扩大、刺激了广州的消费流动人口既是生产者,也是消费者。

流动人口带来了衣、食、住行等最基本的生活需求,这就刺激了消费,也刺激了为流动人口服务行业的产生和发展。

例如,在外来人口聚居的城乡结合部,出现了为流动人口提供服务的餐饮、零售、理发、娱乐、房屋出租等行业。

据统计,目前广州市有流动人口394万,假如用在衣食方面的消费,以每人每月平均100元计,则每年在广州市的消费达47.28亿元,这对广州发展服务业、饮食业,提高第三产业在国民经济中的比例,具有非常重要的作用。

另一方面,目前70%以上的流动人口住在居民家中,即使按照保守的估计,假定在394万流动人口中有一半的人租房子住,房租费为每年1000元,则广州市居民每年可向流动人口收取19.7亿元,这笔可观的收入无论是用于消费还是用于储蓄,都会对广州的经济发展产生很大的推动作用。

[7]可见,广州的经济发展和城市人口的日常生活很大程度离不开流动人口的参与和奉献。

但是,流动人口具有的群体来源多、文化素质低、流动性大、短期行为严重的特点,加上城乡结合部管理比较薄弱,带来的消极后果也是显而易见的。

主要表现在:1.社会治安问题更为突出。

据有关资料显示,自1990年以来外来流动人口犯罪比例逐年上升,且刑事大案、要案不断增多,严重扰乱了社会治安,危害城市的社会稳定。

2.流动人口的盲目流动导致流量、流速、流向的不合理性,造成城市管理的难度和城市基础设施的严重不足。

3.流动人口的增加导致了城乡结合部生态环境质量的下降。

在流动人口聚居的城乡结合部,出现了许多违章建筑,环境卫生状况比较差,火灾隐患十分严重,这与广州建设现代化中心城市是极不相称的。

4.增大了广州城镇就业压力。

三、广州市外来人口管理的对策加快推进户籍管理制度改革,着力解决流动人口就业、居住、就医、子女就学等问题,探索“以证管人、以房管人、以业管人”的流动人口服务管理新模式,提升流动人口服务管理水平。

(一)加强对外来人口工作行业和管理加强外来人口工作、生活娱乐场所的管理外来人口进入城市后其工作范围多集中在工厂、工地等体力劳动密集型场所和第三产业等服务性质的行业。

搞好外来人口管理的很大的一部分精力要放在对用工单位、常所的管理。

一方面要在用工单位建立外来工人管理组织,对每一个外来员工情况登记造册、记录在案,由本单位管理组织的负责人负责作好暂住证,了解每一外来员工的来去方向,汇总到派出所。

同时及时发现外来员工中可疑人员和可疑情况,及时向公安机关汇报,配合公安机关对流窜作案和负案在逃的犯罪分子的打击缉捕工作。

另一方面要联合劳动、消防、卫生等部门敦促用工单位合法用工、维护、保障外来工人的合法权益,防止出现因非法用工如限制外来工人的人身自由、非法延长劳动时间等造成的外来工人人身财产利益损失和由此引发的矛盾冲突。

在用工单位开展法律教育,教育引导工人遵守法律秩序增强道德观念、提高自身素质在管理好外来人口工作场所同时要管理好外来人口的生活场所和娱乐场所。

外来人口多居住在出租房和非法搭建的临时性建筑物内。

这种情况造成文莱人口居住分散、混乱、管理困难。

改变这一状况的有效手段就是立足现有的法律法规,坚持清理整顿防止私自出租房屋,并适当控制出租数量。

加强出租房管理,严格审批条件,完善审批手续,明确处罚标准明确出租人的责任义务,使其间接成为出租房内外来人口的管理监督者。

坚决拆除违章建筑,消灭外来人口违法犯罪孳生场所。

建议建立外来人口居住小区,实行外来人口集中居住,便于集中管理。

在外来人口业余生活上,积极发展健康、积极走向的社区文化,满足广大外来人员的精神需求,使人们的素质潜移默化中提高,有效抑制赌博、传看黄色书刊和音响制品等活动,减少犯罪诱发因素。

从活跃、净化社区文化入手,通过社区自身优势的发挥,形成精神文明小区。

创造有利于预防减少犯罪的社区文化氛围,增进邻里的亲和性,增进成员互相信任和理解,防止因矛盾而引发犯罪活动,从而更有效地管理外来人口。

(二)积极开展外来人口就业指导大量外来人口进入社区内其主要目的是为了能找到工作。