马克思主义原理 第四章

- 格式:docx

- 大小:20.97 KB

- 文档页数:5

第四章资本主义的形成及其本质第一节资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾第二节资本主义经济制度的本质第三节资本主义的政治制度和意识形态第一节资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾一、资本主义生产关系和生产方式的产生二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾三、马克思劳动价值论的意义(一)资本主义生产关系的产生资本主义萌芽产生于14世纪末在地中海沿岸的城市,其途径:商人、高利贷资本;资本主义经济关系;小商品经济封建社会的手工业行会在小商品经济的价值规律作用下两极分化,手工作坊的师徒关系逐渐转变为雇佣关系;商人的包买商控制了市场和高利贷资本提供资金原料等,使手工作坊丧失独立生产者地位转变为雇佣劳动力;(二)资本的原始积累资本的原始积累从15世纪末到19世纪初,主要途径:(1)用暴力手段剥夺农民土地;(2)用暴力手段掠夺货币财富;资本主义生产方式建立需要的基本条件:一是大批丧失生产资料的自由人;二是大量货币财富集中少数人手中;(三)资本主义生产方式的形成经过17、18世纪的资产阶级革命建立资产阶级政权,通过产业革命、机器大工业代替工场手工业,最终建立资本主义生产方式。

二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾(一)商品经济产生的历史条件(二)商品的二因素和劳动的二重性(三)价值量和价值规律(四)价值形式与货币的起源(五)私有制商品经济的基本矛盾(一)商品经济产生的历史条件自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式。

是为了直接满足生产者自己或本经济单位的需要、不是为了交换而进行生产的经济形式。

与分工不发达的社会生产力相适应以简单再生产为特征,与较低的生产发展水平相适应1、商品经济以交换为目的的经济形式A、为了交换而进行生产——基本特征B、社会分工(前提条件)和有不同经济利益的生产者(根本条件)——存在和发展的条件社会分工是指将满足人们需要的社会经济活动划分为独立不同的部门和行业。

三次社会大分工:1农业和畜牧业的分工2手工业从农业中分离3商人的出现C、社会化生产——物质基础商品经济的不同发展阶段简单商品经济阶段(从原始社会末期开始,直至封建社会末期):商品经济处于次要地位,市场发育程度低,商品交换还未成为社会的重要经济活动,市场配置资源只是局部现象。

《马克思主义基来源理概论》第四章(下)四、生产节余价值是资本主义生产方式的绝对规律马克思指出:“生产节余价值或赚钱,是这个生产方式的绝对规律。

”(一)节余价值的生产过程和资本的不一样部分在节余价值生产中的作用节余价值是雇用工人所创建的并被资本家无偿据有的超出劳动力价值的那部分价值,它是雇用工人节余劳动的凝固,表现了资本家与雇用工人之间盘剥与被盘剥的关系。

资本是能够带来节余价值的价值。

资本在资本主义生产过程中采纳生产资料和劳动力两种形态,依据这两部分资本在节余价值生产中所起的不一样作用,能够将资本区分为不变资本与可变资本。

把资本区分为不变资本和可变资本,进一步揭露了节余价值的源泉。

它表示,节余价值既不是由所有资本创建的,也不是由不变资本创建的,而是由可变资本雇用的劳动者创建的。

雇用劳动者的节余劳动是节余价值的独一源泉。

要确定资本家对工人的盘剥程度,就应当拿节余价值和雇用劳动者的可变资真对比,而不该当把它去同所有资真对比。

用公式表示:m'=m/v在该公式中, m'为节余价值率, m 为节余价值, V 为可变资本。

因为工人的必需劳动是用来生产劳动力价值或可变资本的价值的,而节余劳动则是生产节余价值的,所以,节余价值率还能够用节余劳动与必需劳动的比率,或许节余劳动时间与必需劳动时间的比率来表示:m'=节余劳动 / 必需劳动 =节余劳动时间 / 必需劳动时间(二)节余价值生产的两种基本方法资本家提升对工人盘剥程度的方法是多种多样的,最基本的方法有两种,即绝对节余价值的生产和相对节余价值的生产。

绝对节余价值是指在必需劳动时间不变的条件下,因为延伸工作日的长度和提升劳动强度而生产的节余价值。

相对节余价值是指在工作日长度不变的条件下,经过缩短必需劳动时间而相对延伸节余劳动时间所生产的节余价值。

缩短必需劳动时间是经过全社会劳动生产率的提升实现的。

(三)资本累积把节余价值转变成资本,或许说,节余价值的资本化,就是资本累积。

第四章资本主义的形成及其本质1. 资本主义萌芽于14世纪末15世纪初开始在地中海沿岸的一些城市出现,其途径主要有两个:一是从小商品经济分化出来,而是从商人和高利贷者转化而成2.资本原始积累,就是生产者与生产资料相分离,货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程3.用奥利手段夺取农民的土地,是资本原始积累过程的基础,在英国表现的最为典型。

4.商品经济得以产生的历史条件有两个:社会分工的出现;生产资料和劳动产品属于不同的所有者5.商品的二因素和生产商品的而劳动的二重性商品:用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素,是使用驾着和价值的矛盾统一体。

使用价值是指商品能满足人们某种需要的属性,有用性,它是构成社会财富的物质内容。

使用价值是交换价值的物质承担者,交换价值首先表现为一种使用价值同另一种适用价值相交换的量的关系或比例。

决定商品交换的比例的,是价值。

价值、;凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。

任何物品都具有适用价值,但只有这种有用物品是劳动产品并作为商品时,它才具有价值。

商品的价值是劳动创造的,其实体是凝结在商品中的无差别的人类劳动,商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系,商品的价值在本质上体现了生产者之间的一定的社会关系。

商品的使用价值和价值之间是对立统一的关系。

商品时劳动产品,生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动。

他们二者之间也是对立统一的关系。

6.价值量的决定:社会必要劳动时间劳动生产率越高,单位时间内生产的商品数量越多,生产每件商品所需要的社会必要劳动时间就越少,单位商品的价值量就越小,反之就越大。

商品的价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比,与劳动生产率成反比。

劳动生产率指劳动者生产使用价值的能力。

7.价值形式的发展和货币的产生马克思从简单价值形式出发,经过扩大的价值形式,一般的价值形式,最后到达货币的价值形式。

货币具有物种基本的职能:价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币8.价值规律及其作用商品的价值量有生产商品的社会必要劳动时间决定,商品交换以价值量为基础,按照等价交换的原则进行,形成价值规律。

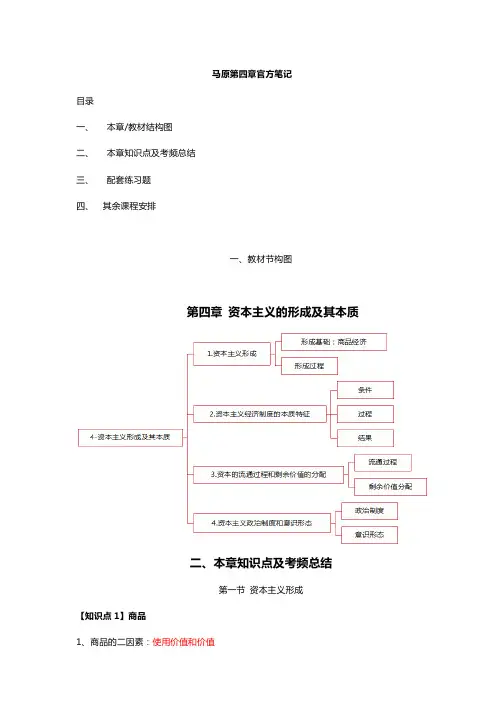

马原第四章官方笔记目录一、本章/教材结构图二、本章知识点及考频总结三、配套练习题四、 其余课程安排一、教材节构图第四章 资本主义的形成及其本质二、本章知识点及考频总结第一节 资本主义形成【知识点1】商品1、商品的二因素:使用价值和价值使用价值是商品的自然属性,价值是商品的社会属性。

2、生产商品的劳动的二重性:具体劳动和抽象劳动具体劳动创造商品的使用价值,是生产商品劳动的自然属性;抽象劳动创造商品的价值,是生产商品劳动的社会属性。

【知识点2】商品经济的产生和发展1、商品经济产生商品:为市场交换而生产的有用产品。

商品生产:以交换为目的而进行的生产活动。

商品交换:商品的互相让渡或以货币为媒介的买卖。

2、商品经济产生和存在的条件:1、社会分工的产生和存在;2、生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

(决定性条件)【知识点3】商品的价值构成与创造1、商品的价值的构成与创造:生产资料的原有价值+劳动的价值2、价值的唯一源泉是活劳动。

【知识点5】商品的价值量:1、生产商品的社会必要劳动时间决定商品的价值量。

社会必要劳动时间决定社会价值,个别劳动时间决定个别价值;2、商品交换是按照其社会价值进行;3、商品价值量同劳动生产率的关系:单位商品的价值量与包含在商品中的社会必要劳动量成正比,与生产该商品的劳动生产率成反比。

【知识点6】货币的本质和职能(1)货币的本质:固定充当一般等价物的商品。

(2)货币的职能:货币的五种职能是价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

价值尺度和流通手段是货币最基本的职能。

①价值尺度:货币是衡量和计算一切商品价值量大小的社会尺度。

②流通手段:指货币起着商品交换媒介的作用。

③贮藏手段:指货币退出流通领域,作为社会财富的一般代表而被保存起来。

④支付手段:指在商品赊购赊销过程中,当到期偿还货款时货币所执行的还款职能,以及用于清偿债务,支付赋税、租金、工资等所执行的职能。

⑤世界货币:指货币越出一国的范围,在世界市场上发挥一般等价物的作用。

第四章认识的规律本章标题也可标为“认识与实践”,就是认识论。

哲学基本问题第一层含义是:“世界是什么?”第二层含义是:“世界可知否?”“如何知?”认识论主要研究的问题是:(1)人的正确思想是怎样形成的?(2)人的智慧是从哪里来的?(3)主体与客体的关系。

(4)认识与实践的辩证关系。

(5)真理的客观性与辩证性。

第一节认识的本质什么是认识的本质?概括地说,在实践基础上,主体对客体的能动反映。

一、认识的结构一个正常的认识过程或认识行为,一种正确认识的产生,必须具有三个要素,缺一不可。

认识主体→认识工具→认识客体1、认识的主体什么是认识的主体呢?不同的哲学有不同的主体观。

(1)唯心论的主体观唯心主义哲学把认识的主体神秘化,把主体抽象为精神性和观念性的东西。

把主体等同于主观意识或“客观精神”。

这是很模糊很不科学的概念。

(2)旧唯物主义主体观旧唯物主义把认识的主体说成是自然的、一般的人。

从它注意了人的自然属性一方面看是对的,具有反宗教神学、反唯心主义的进步性。

但它却忽略了人的社会实践性,所以它的主体观也是不科学的。

(3)马克思主义主体观马克思主义哲学认为,认识的主体是指处于一定社会历史条件下和一定社会关系中从事实践活动和认识活动的人。

(P.94)2、认识主体的基本特征(1)自然物质性(反唯心主义)(2)自觉能动性(人不同于一般动物)(3)社会实践性(主体是历史的实践的人)3、认识主体的形式(层次性)(1)个人主体(2)集团主体(3)类主体4、认识的客体(P.95)什么是认识的客体?不同的哲学有不同的客体观。

(1)唯心论的客体观唯心主义哲学把认识的客体解释为“精神主体”的“创造物”和“附属品”。

认为认识的客体不是自然的、物质的,而是由主观精神或神秘精神“外化”出来的。

(2)旧唯物主义客体观旧唯物主义一方面把自然物看作是真正现实的客体,而不是精神的产物,这是对的。

但另一方面,它又认为认识客体是与认识主体毫无关系的纯粹的客观实在。

《马克思主义基本原理概论》第四章资本主义的形成及其本质考点39商品经济(★★★一级考点,一般为单选、简答、论述)+1.商品经济及其产生商品经济的产生和存在需要两个基本经济条件。

第一个条件是社会分工的产生和存在。

第二个也是卷蛆的条件,是生产资料和劳动产品舄于不同拘所有者。

2.商品的二因素:俵用价值和价值①商品具有使用价值和价值两个因素或两种属性。

②价值是商品的最本质因素。

3.生产商品的劳动的二重性:具体劳动和抽拿劳动具体劳动是生产商品劳动的直姓蛆,具体劳动创造位她却抽象劳动是生产商品劳动的些M挂,抽象劳动创造价值。

4.任何一个商品的价值,都是由两部分价值所构成的,一是在生产该商品时所消耗掉的生产资料的原有价值,二是在生产该商品时新创造的价值。

5.商品的价值量(1)社会处奏劳动时■同决定商品的价值显。

商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间所决定的。

社会必要劳动时间则是由平均的劳动熟练程度和平均的劳动强度所决定的。

(2)商品价值量同简单劳动和复杂劳动的关系简单劳动是指不需要经过专门训练和培养,一般劳动者部能从事的劳动。

复杂劳动是指需要经过专门训练和培养,具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。

形成商品价值的劳动,是以篇单劳动为尺度的。

(3)商品价值量同劳动生产率的关系劳动生产率是指劳动者的生产效率或能力,通常由单位劳动时间内生产的产品数量或生产单位产品所耗费的劳动时间来表示。

单位商品的价值量,与包含在商品中的社会必妻劳动量成正比,而与生产该商品的劳动生产率成反比这是商品价值量同劳动生产率之间的基本关系。

6.货币的本质和职能(1)货币的产生和货币的本质货币的本质是血经二鱼子蛀⅛直是,它体现着商品经济条件下商品生产者之间的社会经济关系。

(2)货币的职能货币的本质体现在它的职能上,货币的职能是指货币在社会经济生活中的作用。

在发达的商品经济中,货币G价值尺度、流通手权、心藏手段、支付手段、世界货币£种职能,其111价值尺度和流通手段是货币最基本的职能。

第四章资本主义的形成及其本质[本章逻辑结构]本章共三节,分别阐述了资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾、资本主义经济制度的本质、资本主义的政治制度和意识形态。

通过学习,学生应掌握马克思揭示的人类社会发展规律,深入了解资本主义生产方式产生的历史必然性,认识私有制商品经济在资本主义发展过程中的地位和作用,把握资本主义生产方式的本质,正确认识资本主义政治制度和意识形态的实质。

[本章重要知识点]1·资本原始积累及其对资本主义生产方式形成的作用。

2.私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律。

3.劳动价值论及其意义。

4.剩余价值论及其意义。

5.资本主义基本矛盾及其表现形式与经济危机。

6.资本主义政治制度与意识形态的特点和本质。

第一节资本主义的形成.以私有制为基础白商品经济的矛盾[本节逻辑结构]本节阐述了资本主义生产关系的,和资本主义生产方式的形成、商品的二素和生产商品的劳动二重性,分析了并制条件下商品经济的基本矛盾,层层瑚入介绍马克思的劳动价值论。

1.资本主义生产方式的形成。

主义生产关系的萌芽,经过资本原始稠的加速作用以及资产阶级政权的建立年业革命,最终导致资本主义生产方确立。

2.以私有制为基础的商品经济削本矛盾。

社会分工和私有制导致了商高济产生。

使用价值和价值是商品的二素,具体劳动和抽象劳动是商品生产雕动二重性。

商品的价值量由社会必要舅时间决定。

私人劳动与社会劳动的矛雇以私有制为基础的商品经济的基本矛雇3.马克思劳动价值论的意义。

劳价值论为剩余价值理论的创立奠定了础,揭示了商品经济的一般规律。

深化劳动价值论的认识,对社会主义市场经发展有着重要的意义。

[本节重要知识点]1.资本主义生产关系的产生。

2.资本的原始积累。

3.商品经济产生的历史条件。

4.商品的二因素和劳动的二重性。

5.商品的价值量和价值规律。

6.私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律。

7.马克思劳动价值论的理论和现实意义。

第四章资本主义的形成及其本质★商品二因素及其辩证关系★劳动二重性及其关系是什么?★价值规律及其作用(积极和消极)是什么?★私有制基础上商品经济的基本矛盾四什么?为社么?第一节资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成四个阶段:1、资本主义生产关系的产生2、资本的原始积累3、资产阶级革命使资本主义制度初立4、产业革命使资本主义更加巩固(一)资本主义生产关系的产生生产关系同生产力的矛盾,引起了农村自然经济和城市行会组织的瓦解,导致城乡资本主义生产关系的产生资本主义萌芽途径:一是从小商品经济分化出来,二是从商人和高利贷者转化而成小商品经济:建立在私有制好自身劳动基础上的、以交换为目的的经济手工作坊中的师徒关系逐渐转变为雇佣关系,成为资本主义生产关系的萌芽形式之一(二)资本的原始积累资本的原始积累加速了资本生产关系的形成资本原始积累:生产者与生产资料相分离,货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程资本原始积累主要通过两个途径:一是用暴力手段剥夺农民的土地。

(基础)二是用暴力手段掠夺货币财富。

三是利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺(三)资本主义生产方式的形成先进行资产阶级革命,建立资产阶级政治统治,在资产阶级政权的帮助下,实现产业革命,促进社会生产力和资本主义生产关系的发展,最终建立资本主义生产方式二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾资本主义制度下的社会财富表现为一种惊人的庞大的商品堆积,单个的商品表现为它的元素形式。

(一)商品经济产生的历史条件商品经济作为自然经济的对立物而产生和发展起来的。

自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式。

自然经济以分散的、自给自足的家庭生产为基础,生产规模狭小,社会分工底下,以使用价值为生产目的。

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式,历史条件:一是社会分工的出现,二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者劳动产品采取商品的形式,产品的生产和交换采取商品生产和商品交换的形式这种形式就是商品经济(二)商品的二因素和生产商品的劳动的二重性商品是用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素,是使用价值和价值的矛盾统一体。

(黑字为已划重点;蓝字为未划补充内容;红字为重中之重)

第四章

(P160第一节)考点:商品二因素、劳动二重性(注意)

(P161第2段第1行)商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式。

(P161第2段第2行)商品经济得以产生的社会历史条件有两个:一是存在社会分工,二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

(P162第2段第1行)商品是用来交换、能满足人的某种需要的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素或两种属性,是使用价值和价值的矛盾统一体。

(P162第2段第3行)使用价值是指商品能满足人的某种需要的有用性,反映的是人与自然之间的物质关系,是商品的自然属性。

(P162第2段第8行)使用价值是交换价值的物质承担者。

(P162第2段倒数第7行)价值是商品所特有的社会属性。

(P162第2段倒数第3行)价值是交换价值的基础,交换价值是价值的表现形式。

(P163第1段第1行)商品的使用价值和价值之间是对立统一的关系,(P163第2段倒数第6行)其统一性表现在:作为商品,必须同时具有使用价值和价值两个因素。

(P163第2段第1行)商品是劳动的商品,生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动。

(P163第2段第4行)生产商品的具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动形成商品的价值。

(P163第2段倒数第3行)任何一种劳动,一方面是特殊的具体劳动,另一方

面又是一般的抽象劳动,这就是劳动的二重性。

正是劳动的二重性决定了商品的二因素。

(P164第1段第5行)决定商品价值量的不是生产商品的个别劳动时间,而只能是社会必要劳动时间。

(P164第2段第4行)商品的价值量与生产商品所消耗的劳动时间成正比,与劳动生产率成反比。

(P165最后一段第1行)商品的交换是以货币为媒介的。

货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品。

(P165最后一段第4行)货币具有五种基本的职能,即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

(P165最后一段倒数第2行)但是,货币的出现并没有也不可能解决商品经济的基本矛盾。

(P166第2段第1行)价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。

这一规律主要内容和客观要求是:商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,商品交换以价值量为基础,按照等价交换的原则进行。

价值规律贯穿商品经济的全部过程。

(P166第2段第9行)在商品经济中,价值规律的表现形式是,商品的价格围绕商品的价值自发波动。

(P166最后一行)价值规律是在市场配置资源的过程中体现它的客观要求和作用的。

(P167第1行)价值规律的作用表现在:第一,自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例(P167第1段第1行);第二,自发地刺激社会生产力的发展(P167第2段第1行);第三,自发地调节社会收

入的分配(P167第3段第1行)。

(P167最后一段第1行)价值规律在对经济活动进行自发调节时,会产生一些消极的后果:第一,导致社会资源浪费(P167最后一段第2行);第二,阻碍技术的进步(P167倒数第2行);第三,导致收入两极分化(P168第1段第3行)。

(P168倒数第2段第1行)私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制商品经济的基本矛盾。

(P170第2段第1行)在私有制商品经济条件下,私人劳动和社会劳动之间的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾。

在资本主义制度下,这种矛盾进一步发展成资本主义的基本矛盾,即生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。

(P171第1段第7行)马克思在继承英国古典政治经济学劳动创造价值的理论的同时,创立了劳动二重性理论。

(P171第1段倒数第2行)劳动二重性理论成为“理解政治经济学的枢纽”。

(P176第2段第2行)资本主义产生的途径有两个:一是从小商品经济分化出来,二是从商人和高利贷者转化而来。

(P178第1行)资本的原始积累主要是通过两个途径进行的:一是用暴力手段剥夺农民的土地,二是用暴力手段掠夺货币财富。

(P179最后一段第1行)资本主义经济制度是以资本主义私有制和雇佣劳动为基础的一种剥削制度。

资本主义制度的形成是以劳动力成为商品为前提条件的。

(P181第2段最后一行)一旦货币购买的劳动力带来剩余价值,货币也就变成了资本。

(P184大标题)生产剩余价值是资本主义生产方式的决定规律

(P186第3段第3行)雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。

(P186倒数第3段倒数第3行起)要确定资本家对工人的剥削程度,就应该拿剩余价值和雇佣劳动者的可变资本相比,而不应该把它去同全部资本相比。

用公式表示:m′=m/v,在该公式中,m′为剩余价值率,m为剩余价值,v为可变资本。

(P186倒数第2段倒数第2行)剩余价值率还可以用剩余劳动与必要劳动的比率,或者剩余劳动时间与必要劳动时间的比率来表示。

(P187第2段)资本家提高对工人剥削程度的方法是多种多样的,最基本的方法有两种,即绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

(P187第2段第1行)绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的条件下,由于延长工作日的长度和提高劳动强度而产生的剩余价值。

(P188第2段第1行)相对剩余价值是指在工作日长度不变的条件下,通过缩短必要劳动时间而相对延长剩余劳动时间所产生的剩余价值。

(P188第3段第4行)超额剩余价值是指企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。

(P190最后一段倒数第5行)资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

(P191第2段第8行)这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例,叫做资本的技术构成。

(P191第2段倒数第7行)从价值形式上看,资本可分为不变资本和可变资本,这两部分资本价值之间的比例,叫做资本的价值构成。

(P191第2段倒数第3行)这种由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的

资本价值构成,叫做资本的有机构成。

(P192第1行)资本主义生产的唯一动机和直接目的就是追求剩余价值。

(P193最后一段第2行)产业资本再循环过程中要经历三个不同的阶段:第一个阶段是购买阶段,即生产资料与劳动力的购买阶段,产业资本执行的是货币资本的职能;第二个阶段是生产阶段,即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段,产业资本执行的是生产资本的职能;第三个阶段是售卖阶段,即商品资本向货币资本的转化阶段,产业资本执行的是商品资本的职能。

(P195第2段第2行)社会再生产的核心问题是社会总产品的实现问题,即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。

(P197第2段倒数第2行)只要资本和雇佣劳动的基本经济关系不变,资本主义工资的本质就不会发生根本改变。

(P197最后一段倒数第4行)平均利润是剩余价值总量与社会总资本的比率。

(P199第2段)生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾,是资本主义的基本矛盾。