马克思主义基本原理第一章

- 格式:ppt

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:27

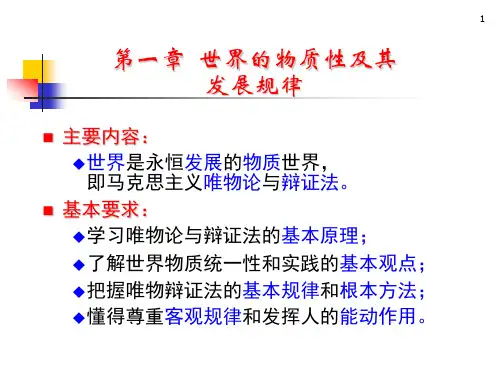

《马克思主义基本原理》第一章知识点汇总第一章世界的物质性及发展规律1.从哲学上看,世上的万事万物分为物质现象和精神现象,人类的活动分为认识世界和改造世界。

2.科学基本问题主要包括两方面内容,一是存在和思维物质和意识,谁为本源的问题。

二是存在和思维,物质和意识是否具有同一性的问题。

产生了可知论和不可知论的理论分野。

3.马克思主义的物质范畴从事实存在着的自然与社会存在中抽象出了其共同特性—客观实在性。

第一,坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

物质最本质的规定是客观实在性。

第二,坚持了能动的反应论和可知论,批判了不可知论。

第三,体现了唯物论和辩证法的统一,克服了形而上学唯物主义的缺陷。

S体现了唯物主义,自然观和唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

4.物质的根本属性是运动。

无条件的绝对运动和有条件的相对性质构成了对立统一的关系。

时间和空间是运动着的物质的基本存在形式。

物质决定意识,意识是人脑的机能和属性,是客观世界的主观印象。

物质对意识的决定作用表现在意识的起源和本质上。

一方面意识是自然界长期发展的产物,也是社会历史发展的产物。

意识在内容上是客观的,在形式上是主观的,是客观内容和主观形式的统一。

5.意识对物质具有反作用。

意识的能动作用主要表现在①具有目的性和计划性,②有创造性③意识具有指导实践,改造客观世界的作用④意识具有调控人的行为和生理活动的作用。

6.主观能动性和客观规律性的辩证统一,一方面,尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提,另一方面,只有充分发挥主观能动性,才能正确认识和利用客观规律。

7.正确发挥人的主观能动性的三个前提和条件,①从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提②实践是正确发挥人的主观能动性的根本途径③HR发挥人的主观能动性,还要依赖于一定的物质条件和物质手段。

8.人工智能是人的意识能动性的一种特殊表现,是人的本质力量的对象化,现实化。

人工智能的出现表明,人类意识已经发展到能够把意识活动部分的从人脑中分离出来,物化为机器的物理运动从而延伸意识器官功能的新阶段。

第一章:马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学1.为马克思主义奠定思想前提的是:马克思、恩格斯完成了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变;2.唯物史观和剩余价值学说:(1)揭示了人类社会发展的一般规律(2)揭示了资本主义运行的特殊规律(3)为人类指明了从必然王国向自由王国飞跃的途径(4)为人民指明了实现自由和解放的道路(5)把社会主义从空想变为现实,实现了人类思想史上的伟大革命3.马克思主义哲学中的辩证法、认识论、历史观在本质上是一致的,体现这种一致性的公式有:(1)个别-一般-个别(2)实践-认识-实践(3)群众-领导-群众4.马克思主义追求的根本价值目标是:实现人的自由而全面的发展;5.马克思主义所追求的人类解放包括:(1)从自然界的压迫中解放出来(人与自然)(2)从旧的社会关系的束缚下解放出来(人与社会)(3)从旧的传统观念的禁锢下解放出来(人与自身)【注意】不包括从客观规律的制约下解放出来(人类永远不能从从客观规律的制约下解放出来)6.三本书:(1)《德意志意识形态》:第一次比较系统地阐述了历史唯物主义(2)《共产党宣言》:从……到……的千百万工人工人的共同纲领(3)《资本论》:工人阶级的圣经7.马克思主义的特征:(1)实践性:马克思主义理论区别于其他理论的显著特征(2)人民性:最鲜明的特征(3)科学性:表现在按照世界的本来面目去认识世界(4)革命性:表现在坚持唯物辩证法,具有彻底的批判精神(5)科学性和革命性的统一:以实践为基础并在实践中实现,体现了无产阶级的先进性8.马克思注意的时代和实践基础:(1)客观条件:资本主义社会的发展及其矛盾运动(2)现实需求:无产阶级与资产阶级的斗争9.最终马克思的思想升华为马克思主义的根本原因是:(1)马克思对所处时代和世界的深入考察(2)马克思对人类社会规律的深刻把握10.马克思主义永葆生机活力的原因:与时代同步伐、与人民共命运、关注和回答时代和实践提出的重大课题(在实践的基础上实现了科学性和革命性的统一);【注意】与始终坚持以理论研究为中心无关11.第二章:世界的物质性及发展规律1.一些观点包含的哲理:(1)建设中国特色社会主义:矛盾普遍性和特殊性的统一、矛盾的共性与个性的统一、理论与实践的具体的历史的统一;(2)“千里之堤,毁于蚁穴”,“一客失信,百客不登门”,“调查是十月怀胎,解决问题是一朝分娩”(注意不是说实践是认识的来源),“坚持就是胜利”:质变与量变的关系;(3)“一叶落,而天下之秋也”、“君子之道,辟如行远,必自迩;辟如登高,必自卑”:矛盾普遍性和特殊性的关系;(4)“五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平”:矛盾统一性和斗争性的关系;(5)“把握事物发展的机遇”:必然和偶然的辩证关系(6)“一夫当关,万夫莫开”:抓事物的主要矛盾;(7)“履不必同,期于适足;治不必同,期于利民”:要抓住矛盾的特殊性、以人为本;(8)“一叶障目,不见泰山”:事物的联系;(9)“猫吃老鼠也吃鸡,但不能无猫”:两点论和重点论的统一;(10)“择其善者而从之,择其不善者而避之”:看事物要一分为二;(11)“玫瑰花带刺取其香”:看事物既要一分为二,又要分清主次;(12)“穷则变,变则通,通则久”,“终日乾乾,与时同行”,“君子之道,辟如行远,必自迩;辟如登高,必自卑”(君子实行中庸之道就想走远路一样,必定要从近处开始,就像登高山一样要从地处起步):辩证法观点;(13)“道之大原出于天,天不变,道亦不变”,“一朝被蛇咬,十年怕井绳”:形而上学观点;(14)“明着因时而变,知者随事而制”:一切要以时间、地点、条件为转移;2.辩证法三大规律,分别解释事物的:(1)方向和道路:否定之否定规律(2)形式和形态:量变质变规律(3)源泉和动力:对立统一规律(矛盾规律)3.一、物质与意识(物质与运动,世界的物质统一性)1.主观唯心主义与客观唯心主义:(1)主观唯心主义的观点(把人的精神、感觉,感知、心当做世界的本源):“我思故我在”,“存在就是被感知”,“万物皆备于我”,“物是感觉的复合”,“世界是观念的集合”;(2)客观唯心主义的观点(把虚构出来的在人以外的客观精神、道、理念、绝对观念、宇宙精神当做世界的本源):“物是绝对观念的外化”,“世界是上帝意志的创造物”;(3)“自然界只是观念的外化,它在时间上不能发展,只在空间上展现自己的多样性”:形而上学唯心主义;(4)唯心主义并不会同人类认识伴随始终,当人们的认识能力达到一定水平时,唯心主义将会推出历史的舞台2.马克思主义哲学与唯心主义哲学、旧唯物主义哲学的根本区别在于:坚持从客观的物质实践活动去理解现实世界;3.人类的物质性:(1)最能体现人类社会的物质性的是:生产方式;(2)人类的第一个历史活动是:物质生活资料的生产;4.“白马非马”这一命题的错误在于:割裂了事物共性和个性、一般与个别、普遍和特殊(注意不包括整体与部分)的关系;5.哲学上的物质范畴和自然科学关于具体的物质形态和物质结构概念之间的关系是:共性和个性的关系(注意不是整体与部分的关系,也不是系统和要素的关系);【比如】“物质是永恒的”是指哲学上的物质范畴,“一切事物都有生有灭”是指具体物质,这两个物质的关系是:抽象与具体、普遍与特殊的关系(注意并不是整体与部分的关系)6.“先试点再推广”是指矛盾的普遍性和特殊性的关系问题(矛盾的普遍性寓于特殊性中),即一般和个别、共性与个性、绝对与相对的关系,说明了共性寓于个性之中,个性和共性在一定条件下能够相互转化;7.“经过创新将传统手工艺注入新活力”说明:要树立辩证的否定观,既肯定又否定(既保留传统又富有创新),要坚持共性与个性的统一;8.个别与一般的关系:一般存在于个别之中、没有个别就没有一般、个别与一般相联系而存在、任何个别都是一般;9.精神与物质具有同一性,可以相互转化;10.物质的根本属性是运动(而不是时间和空间);11.事物的唯一特性是:客观实在;12.意识和物质的对立只是在非常有限的范围内才有绝对的意义,超出这个范围其对立便是相对的,是因为:(1)意识根源于物质(2)意识是物质的反映(只是近似的反映)(3)意识可以(通过社会实践)转化为物质【注意】不包括“意识不能代替物质,物质也不能代替意识”,因为这是体现他们对立的一面,而上述观点需要体现的是统一的一面【注意】意识并不是物质的固有属性(意识是物质的产物)和存在形式(物质的存在形式是运动)13.“望梅”终究不能“止渴”,是因为:(1)观念的东西不能代替物质的东西(2)事物在人脑中的反映不等同于事物本身【注意】不包括“精神对物质具有相对独立性”,因为题目要求的是物质和精神对立的一面,这句话强调的是同一的一面14.字典词条释义的变化表明人们的意识需借助语言这一物质外壳表达出来;15.“量子纠缠”现象说明:(1)物质世界联系的客观性和普遍性(2)事物联系的复杂性和多样性(3)世界的真正统一性在于它的物质性16.“世界上除了运动着的物质之外,什么也没有”是辩证唯物主义观点;“人不能两次踏进同一条河流”:辩证法的观点,肯定绝对运动;“人连一次也不能踏进同一条河流”:相对主义诡辩论,否定相对静止;17.时间和空间:(1)运动总是在一定的时间和空间中进行,而时间具有一维性,空间具有三维性,因此不能说运动是一维或者三维的;(2)物质运动的时间和空间的客观实在性是绝对的,具体特性是相对的(因此不能说时间和空间是绝对的);18.时间:(1)时间同物质运动的不可分离性,表明了时间的客观性;(2)时间既是无限的,又是有限的,是无限与有限的客观统一;(3)时间是物质运动过程的持续性、顺序性,其特点是一维性;(4)时间具有绝对性和相对性(原子处于不同速度下的时间变慢变现了时间的相对性);19.“物质两种存在形式离开了物质,当然都是无,都是只在我们头脑中存在的观念抽象”说明:(1)时间和空间是客观的(2)时间和空间是物质的存在形式【注意】不能说时间和空间离开物质只是形式,因为不存在离开物质运动的时间和空间20.物质力量与精神力量:(1)载人航天精神说明:精神的力量可以变成物质的力量,但不能代替物质的力量;(2)不能说理论是巨大的精神力量,理论只有运用于实践中才能转变为物质力量;21.形而上学唯物主义物质观的缺陷:(1)把某种特殊的物质形态当做物质的一般特征(2)割裂了自然界与人类社会的物质统一性(3)不了解人类对物质的认识是一个永无止境的发展过程22.主观能动性和客观规律性的关系:(1)尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提(2)只有充分发挥主观能动性,才能正确认识和利用客观规律【注意】因此主观能动性和客观规律性是辩证同一的,不是相互决定的作用23.关于联系:(1)自在事物的联系没有体现(人的)能动性;(2)联系是客观的,在任何情况下都不会被主观化24.假象与错觉:(1)假象有可能是真实的现象,错觉一定是错误的现象是错误的说法;(2)假象是从反面歪曲表现本质的现象(真象是从正面……);(3)假象与错觉不是一回事,假象是主观的,错觉是客观的,因此不能说假象是人们在认识中发生的错觉;(4)假象也是本质的表现,因此假象和本质也是同一的;(5)“折射现象”是:用歪曲形式表现本质的现象25.人们脑中的鬼神形象是对客观事物的歪曲的或虚幻的反映,但鬼神不是客观对象,因此不是人脑对鬼神的虚幻反映,而是人按照自己的形象塑造出来的,是对人本身的虚幻反映,不是头脑中主观自生的(唯心主义观点);26.任何观念都可以从现实世界中找到其物质原型(包括上面的鬼神);【注意】:一切观念都是现实的模仿、虚幻的观念也是对事物的反映都是错误的说法27.【注意】没有不表现为现象的本质,也没有不表现本质的现象,因此任何本质都可以通过现象表现出来,无论是真象还是假象;28.规律是客观存在的,他不依赖于人的衣似乎,相反人的意识及其指导下的实践受到规律的支配,因此不能说自然规律是主观与客体具体的历史的统一;29.只有从实际出发,充分反映客观规律的认识才是正确的认识,不能说只有经历逻辑推导的认识才是正确的认识;30.自然规律是作为一种盲目的无意识的力量起作用的,社会规律是通过抱有一定目的和意图的人的有意识的行动实现的;31.人类不能改变(改造、创造、消灭)(自然)规律,因此人们可以建立新的联系来改造自然规律是错误的说法;32.任何事物都是共性与个性的统一,共性寓于个性之中,个性中包含共性,人的认识是从个别到一般,再到个别的过程,因此“人民能够通过对个别事物的认识而达到对世界整体的把握”说法正确;二、联系与发展(内容与形式、本质与现象、原因与结果、必然与偶然、现实与可能)1.联系的特点:(1)普遍性:事物内部、同其他事物、整个世界都是相互联系的(2)多样性(3)客观性:事物的联系是事物本身共有的(4)条件性【注意】没有主体性2.事物普遍联系:(1)事物普遍联系的基础是:物质;(2)世界的普遍联系是通过“中介”实现的;3.可能性和不可能性:(1)区别:现实中有无根据和条件;(2)可能性有两种:现实可能性:“为长者折枝”;抽象可能性:“大海捞针”(3)不可能性:“水中捞月”,“挟泰山以起北海”4.把握事物的可能性,要注意区分:可能性和不可能性、现实可能性和抽象(非现实)可能性、好的和坏的可能性;5.抽象(非现实)可能性是指现在做不到但未来有可能做到,现实中条件是否充分是现实可能性和抽象可能性的区别;6.发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡,新事物必然取代旧事物,从根本上说是因为:(1)新事物具有新的结构的功能,能事宜已经变化了的环境和条件(2)新事物是对旧事物的扬弃,并添加了旧事物所不能容纳的新内容(3)在社会历史领域内,新事物符合广大人民群众的根本利益和要求【注意】与新旧事物产生的时间顺序无关7.规律是事物联系和发展过程中所固有的本质的、必然的、稳定的联系;【注意】规律不是事物发展的环节,辩证否定才是事物发展的环节8.“事物之间的联系是以承认事物之间的确定界限为前提的”,是指:联系是相互区别的具体事物、现象之间的联系;9.事物发展的规律:(1)事物内部的、本质的、必然的、稳定的联系决定着事物的基本性质;(2)事物外部的、非本质的、偶然的联系可以加快(减缓)事物发展的作用,有时其重要的关键作用;(3)新旧事物的区别:同历史前进方向是否符合;【新事物(注意不是新出现的事物)是不可战胜的!】(4)新旧事物是通过否定环节联系起来的;(5)“扬弃”是事物发展的连续性和非连续性的统一,是包含肯定的否定,是新事物对旧事物的既批判又继承既保留(保留积极因素)又克服(消极因素),是事物联系的环节,是联系和发展的统一;(6)不包含内部差别的事物就不能存在和发展10.唯物辩证法(1)唯物辩证法认为凡是现存的都是应当灭亡的;(2)唯物辩证法的总特征是:联系与发展的观点;(3)唯物辩证法的因果联系是指:引起和被引起的现象之间的联系;(4)主观辩证法和客观辩证法是反映与被反映的关系;11.必然和偶然:(1)必然与偶然相互依存,必然的东西是偶然的,偶然的东西是必然的;(2)必然和偶然都是可以认识(预见)的,科学的任务就是从偶然中发现必然;(3)必然和偶然都是不确定的,故都是不可选择的;(4)在某个临界点,一粒沙子就会引发土堆发生雪崩,所蕴含的哲学原理是:必然要通过偶然表现出来,并为自己开辟道路;(5)偶然性体现着必然性,但是不能说偶然性逐渐向着有规律的必然性转化;(6)偶然性居于从属地位,对发展的必然过程起促进或延缓作用,不能说偶然性在一定条件下起决定作用;(7)事物区别于其他事物就在于矛盾的特殊性;12.偶然性为必然性开辟道路的理解:13.新事物有远大的发展前景,但是以新形式出现的事物不一定有远大的发展前景;14.三、对立统一规律(矛盾理论)1.辩证的同一是以差别对立为前提的同一;2.电脑病毒与防范系统的斗争说明:矛盾具有普遍性,事物的发展形式是螺旋式上升或波浪式前进(不是在循环往复中实现发展);3.“鸡蛋从外边打开是食物(外部否定),从内打开是生命(内部否定)”说明:辩证否定是事物内部矛盾运动的结果【注意:与内因和外因、必然性和偶然性无关】;4.“近水楼台先得月,向阳花木易为春”说明:外因是事物变化发展的重要条件,能够加速或减缓事物的发展变化;【注意】不包括“外因只有通过内因才能起作用”,也不包括“事物是变化发展的”,因为题意没有提5.矛盾的同一性的表现,矛盾双方:(1)可以利用对方的发展使自己获得发展(2)可以相互吸收有利于自身的因素而得到发展(3)可以向着自己的对立面转化而得到发展【注意】矛盾双方能够融合,但不能调和(调和论否认对立双方的斗争,也就否认了事物的发展)6.矛盾的斗争性的表现:(4)矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化,为对立面的转化、事物的质变创造条件(5)矛盾双方的斗争是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量;7.关于矛盾的几个观点:(1)“归根结底,辩证法不过是每个人所固有了矛盾精神经过规律化和系统化而发展起来的”:黑格尔唯心主义观点;(2)“矛盾的东西是一个范畴,这个范畴只能归属于思想结合,而不能归属于现实”:否认矛盾的客观存在性;(3)“自然界不可能有矛盾,只是在陈述中才有矛盾”:否定矛盾的存在‘’8.有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合构成了事物的矛盾运动,因此矛盾的同一性和斗争性不能孤立地起作用,而是共同作用的结果,在不同条件下,两者所处的地位也会不同;9.体现矛盾普遍性和特殊性的关系的例子:(1)现实点再推广(2)城市建设既要追求人文生态宜居的目标(普遍性)又要展现个人魅力和地方特色(特殊性)(3)中医先“取类”再“比象”10.坚持一分为二看问题,要重点把握矛盾的主要方面(而不是把握重要矛盾);11.体现矛盾的同一性(有两层含义:矛盾双方相互依赖、在一定条件下可以相互转化)的观点:(1)“万物负阴而抱阳,冲气以为和”:矛盾双方相互依赖(2)“投之亡地然后存,陷之死地而后生”:矛盾相互转化(3)“物或损之而益,或益之而损”(事物有时减损反而使其增益……):矛盾相互依赖和转化12.四、量变质变规律2.“加一点盐食物鲜美,加许多盐就不好吃了”体现的是:在认识和处理问题时要掌握适度的原则;【注意】没有体现质变和量变的关系3.质和量:(1)质和事物存在是直接同一的,量和事物的存在不是同一的;(2)只有精确地认识量,才能更深刻地把握质(3)认识事物的量是认识的深化和升华(4)区分质是认识量的前提,考察量是认识质的深化;4.事物发展过程中的“度”是指:事物保持自己质的稳定性的数量界限;事物的底线是指:事物发生质变的临界点,也就是度的临界点;5.有关质变与量变:(1)质变中渗透着量变,量变中渗透着质变;(2)事物变化的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡,即是质变而不是量变;(3)不能说事物的质变发生在无形的量变之中,因为量变是微小的、逐渐的和缓慢的发展变化,不是无形的6.五、否定之否定规律1.唯物辩证法的否定之否定规律揭示了事物发展的:方向和道路;2.事物内部的肯定方面和否定方面的对立统一运动,从表现形式上看是螺旋式上升或波浪式前进的过程;【因此】事物的发展过程从形式上看是螺旋式上升或波浪式前进,不能说事物在循环往复中实现发展3.否定是事物的自我否定,不是外在的否定,因此不能说同类事物的相互否定推动事物向前发展;4.形而上学否定观的错误:(1)不承认否定是事物的自我否定(2)不承认否定是包含肯定的否定7.辩证法中的“肯定”和“否定”是指事物内部都存在着肯定因素和否定因素,肯定因素是维持事物存在的因素,否定因素是促使事物灭亡的因素,不是指人们对事物的主观评价;8.否定之否定规律:(1)辩证否定需经过两次否定,第一次使矛盾得到初步解决,而处于否定阶段的事物仍然具有片面性,还要经过再次否定,即否定之否定,实现对立面的统一,使矛盾得到解决;(2)事物的辩证发展就是经过两次否定,三个阶段“肯定-否定-否定之否定”形成一个周期;(3)否定之否定的过程,从内容上看是自己发展自己、自己完善自己的过程,从形式上看,是螺旋式上升或波浪式前进的过程,方向是前进的,道路是迂回的;(4)意义:揭示了事物发展的方向和道路——前进行和曲折性的统一;9.属于否定之否定规律的有:团结-批评-团结、实践-认识-再实践、古代朴素唯物辩证法-形而上学-唯物辩证法;【注意】奴隶社会-封建社会-资本主义社会不属于,因为没有体现回复10.六、唯物辩证法(归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史)1.对辩证思维而言,重要的是从抽象上升到具体,这一过程的逻辑起点是抽象,这一过程还要通过各种形式的逻辑中介,达到以思想具体为逻辑终点的运行过程;【注意】从抽象上升到具体是辩证思维过程,不是实践2.“既要注重总体规划,又要注重牵住牛鼻子”体现:要坚持两点论和重点论的统一【注意:没有体现整体与部分的关系】;3.逻辑与历史的关系:(1)历史是逻辑的基础和内容(2)逻辑是历史在思维中的再现(3)逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性(4)逻辑和历史的统一性是包含着差异和对立4.被恩格斯称为唯物辩证法的“一个伟大的基本思想”的是:世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体;5.第三章:实践与认识及其发展规律1.不同思想理论:(1)马克思主义认识论与唯心主义认识论的区别在于是否承认:认识是主体对客体的反映、社会实践是认识的基础(注意不包括世界的可知性,因为唯心主义既有可知论又有不可知论);(2)辩证唯物主义克服了旧唯物主义的表现:把实践观点引入了认识论、把辩证法应用于反映论;(3)旧唯物主义的重要观点:把阶级斗争、群众观点引入了认识论;(4)唯物主义认识论和唯心主义认识论的根本区别:前者坚持从物到感觉和思想的认识路线,后者坚持从思想和感觉到物的认识路线;2.马克思主义认识论(1)马克思主义认识论的客体:主体实践和认识所指的对象(【注意】:不是客观存在的一切事物);(2)主体与课题的内涵包括:实践关系、认识关系、价值关系、审美关系;3.【注意】实践不是社会历史的主体、个体或本体,因为实践是主观作用于客观的东西;4.有关认识的一些实例(1)对艺术创作认识的过程(人的认识过程)是理性因素和非理性因素协同作用的结果;(2)艺术创作说明:意识活动是一个主动的创造性过程;(3)“经验丰富的医生能识别CT上图片的信息,而一个毫无医学知识的人什么也看不懂”说明:已有认识会影响感性认识(注意不是说明人的认识具有能动性,因为两个人都有能都行但是看到的东西还是不一样);5.有关实践与认识:(1)认识不是对事物本来面目做直观反映,人的认识是反映性/摹写性和创造性地统一(也就是能反映的基本特点);(2)事物的现象可以被人的感官所感知(注意不是所有物质都是可以直接被感知的),而事物的本质只有靠人的理性思维才能把握;(3)在实践的主体和客体的相互作用的关系中,最根本的关系是:实践关系;(4)实践是认识发展的动力(注意不是科学技术),也是认识的目的(不是追求真理,也不是把握事情的本质和规律);(5)任何实践活动都不是纯粹的意识过程,只有超出了纯粹的意识活动的活动才是实践活动;(6)实践高于理性认识(或者说一个人做到另一个人没做到),是因为:实践具有直接现实性(注意意识没有直接现实性);(7)实践之所以成为检验真理的唯一标准:是由真理的本性和实践的特点所决定的;(8)“实践是实现思想目的的感性物质活动”这句话是正确的,这不是说实践是感性的,可以理解成实践的直接现实性,实践是感性认识的来源;(9)认识工具的发展依赖于人类的实践能力,而不是人类的实践能力依赖于认识工具的发展;(10)“知行合一”是唯心主义哲学家王阳明的观点;(11)“仁者见仁,智者见智”:揭示了认识主体的差别性;(12)认识的深化不能决定事物的发展;6.认识的辩证过程:(1)实践—认识—实践的无限循环(2)感性认识—理性认识—实践(3)相对真理-绝对真理7.有关意识能动性:(1)意识能动性的实现受限于人类实践的发展水平,因此不可以超越时代实践水平,只是空想;(2)“老马识途”体现了人的意识活动的能动性,但是不能说明动物也有意识,动物是没有意识的,知识本能反应;8.AlphaGo战胜人类说明:人工智能延伸和扩展了人脑的意识活动功能;【注意】:不能说机器人也能进行某些实践活动,因为实践是人所特有的活动9.对于同一个客体来说,真理只有一个,不因主体认识的差别而改变;【错误的说法】认识是一个仁者见仁智者见智的永无定论的过程10.一些对立理论所表现的对立:(1)可知论和不可知论的对立:存在和思维是否具有同一性(划分可知论和不可知论的标准)。

第一章马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学一、马克思主义含义1、马克思、恩格斯的理论学说是关于社会发展规律和人类解放的科学。

①马克思主义创立的标志:1848年出版马克思、恩格斯合著的《共产党宣言》。

②马克思主义包括:马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义。

2、资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会、历史条件。

3、马克思主义是在实践中发展的。

4、马克思主义是科学性与革命性统一。

第二章世界的物质性及其发展规律第一节物质世界和实践一、世界观与哲学的基本问题1、世界观与哲学的基本问题世界观是人们对世界关系的根本观点。

方法论是人们认识和改造世界所遵循的根本方法。

只有系统化、理论化的世界观才是哲学。

哲学既是世界观又是方法论。

2、哲学的重大基本问题,是思维和存在关系的问题。

思维和存在谁是第一性的问题,这是划分唯物主义和唯心主义哲学的基本依据。

3、哲学又可以划分为可知论和不可知论。

①可知论:主张世界是可以认识的,包括唯物主义可知论和唯心主义可知论。

②不可知论:主张世界是不可以认识的,只有少数唯心论是不可知论。

4、辩证法和形而上学①辩证法是用联系和发展的观点看待世界,认为事物是普遍联系和发展变化的,变化的原因在于事物内部的矛盾性。

②形而上学是用孤立、静止的观点看待世界,认为世界上一切事物和现象,都是孤立存在的,是静止不变的。

形而上学否认事物发展变化的原因在于事物内部的矛盾性。

③辩证法的三种基本历史形态:朴素辩证法、唯心主义辩证法,马克思主义辩证法。

④马克思主义唯物辩证法是关于世界普遍联系和永恒发展的科学。

客观辩证法:是指自然界、人类社会本身固有的辩证运动规律。

主观辩证法:亦称“思维辩证法”。

唯物辩证法认为:客观辩证法是第一性的,主观辩证法是第二性的。

6、马克思主义哲学的创立是哲学史上的伟大变革马克思主义哲学的创立为划分哲学中的基本派别确定了科学的标准。

二、马克思主义物质观极其理论意义1、辩证唯物主义物质观及其意义列宁的物质概念是:“物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

第一章世界的物质性及发展规律第一节世界多样性与物质统一性一、物质及其存在形态1. 世界观是人们对整个世界的总体看法和根本观点2. 哲学是系统化、理论化的世界观,是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。

3. 存在和思维的关系问题又称为物质和精神的关系问题,构成了全部哲学的基本问题。

4. 全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。

5. 其一,存在和思维究竟谁是世界的本原,即物质和意识何者是第一性、何者是第二性的问题。

6. 其二,存在和思维有没有同一性,即思维能否正确认识存在的问题。

(一)物质1.古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义2.物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影和反映。

3.马克思主义的物质范畴从客观存在着的物质世界中抽象出了万事万物的共同特性——客观实在性。

4.马克思主义的物质范畴理论具有丰富而深刻的理论意义。

5.物质的根本属性是运动。

6.运动是标志一切事物和现象的变化的哲学范畴。

7.物质和运动是不可分割的,运动是物质的运动物质是运动着的物质,离开物质的运动很离开运动的物质都是错误的。

8.运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静、静中有动”。

无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统一的关系。

9.时间和空间是物质运动的存在形式。

10.时间是指物质运动的持续性、顺序性,特点是一维性,即时间的流逝一去不复返。

11.空间是指物质运动的广延性。

伸张性,特点是三维性,即空间具有长、宽、高三方面的规定性。

12.物质运动总是在一定的时间和空间中进行的,没有离开物质运动的“纯粹”时间和空间,也没有离开时间和空间的物质运动。

13.物质运动与时间和空间的不可分割,证明了时间和空间的客观性。

14.物质、运动、时间、空间具有内在的统一性,它要求我们想问题、办事情都要以具体的时间、地点和条件为转移。

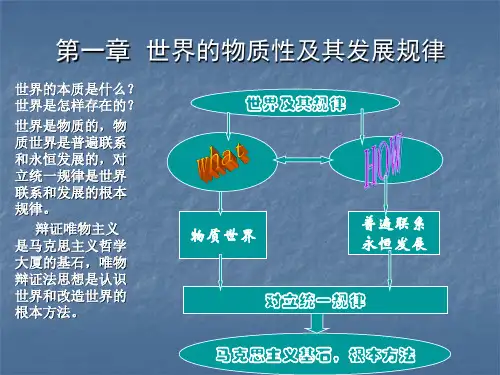

总结课:《马克思主义基本原理》前三章要点复习第一章世界的物质性及发展规律第一节世界多样性与物质统一性一、物质及其存在方式(一)哲学的物质范畴世界是物质的世界。

客观实在性的意义:1.坚持唯物主义一元论2.坚持能动的反映论(意识的反作用)和可知论3.唯物论与辩证法的统一4.自然论与历史观的统一(二)物质的存在方式物质的根本属性是运动。

运动是绝对的,静止是相对的。

时间和空间是运动的基本存在形式。

二、物质与意识的辩证关系(一)物质决定意识意识是客观世界的主观映像。

从起源来看:1.意识是自然界发展的产物2.意识是社会历史发展的产物(二)意识对物质具有反作用意识对物质具有反作用,意识的能动作用表现在:1.意识具有目的性和计划性2.意识具有创造性3.意识具有指导实践的作用4.意识调控人的行为和生理活动(三)主观能动性和客观规律性的辩证统一要处理好主观能动性与客观规律性的关系:1.尊重客观规律性是正确发挥主观能动性的前提2.充分发挥主观能动性能正确认识和利用客观规律(四)意识与人工智能人工智能是人的意识能动性的特殊表现,是人的本质力量的对象化、现实化三、世界的物质统一性世界的统一性在于它的物质性,世界统一于物质。

其表现为:1.自然界是物质的2.人类社会本质上是物质的3.人的意识统一于物质第一章第一节世界多样性与物质统一性马克思:实践物质概念恩格斯:物的总和列宁:客观实在——客观实在的意义物及其存在方式运动是绝对的物质的存在方式:运动静止是相对的物质决定意识意识对物质有反作用物质与意识主观能动性与客观规律性的辩证统一关系意识与人工智能世界的物质统一性:世界统一于物质第二节事物的普遍联系和变化发展一、联系和发展的普遍性世界上的万事万物都处于普遍联系之中,普遍联系引起事物的运动发展。

联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点,集中体现了唯物辩证法的总特征(一)事物的普遍联系联系是指事物内部各要素之间相互影响、相互制约、相互作用的关系联系具有以下特点:1.客观性2.普遍性3.多样性4.条件性(二)事物的变化发展发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡新事物是不可战胜的,因为:1.新事物适应了环境变化2.新事物否定了旧事物消极腐朽的因素,保留了旧事物合理的、适应新条件的因素二、对立统一是事物发展的根本规律唯物辩证法的规律是对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律,其中对立统一规律是根本规律对立统一规律提供了认识世界和改造世界的根本方法,矛盾分析法(一)矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。

第一章物质世界及其发展规律第一节物质世界的客观存在一、物质世界的客观存在(一)世界是统一的物质世界1、世界的本质问题是哲学必须回答的重大问题。

(1)世界观:是人们对包括自然、社会和人类思维的根本看法和根本观点。

(2)哲学:是系统化、理论化的世界观和方法论。

哲学是世界观、方法论和价值观的统一。

(3)哲学的基本问题:思维和存在或意识和物质的关系问题是哲学的基本问题。

哲学的基本问题:物质和意识的关系问题(唯物主义、唯心主义)和思维和存在的同一性问题(可知论、不可知论)。

2、在世界的本质问题上一元论和二元论、唯物主义和唯心主义的对立。

一元论分为唯物主义一元论(古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、现代辩证唯物主义和历史唯物主义)和唯心主义一元论(客观唯心主义、主观唯心主义)(1)一元论和二元论:一元论承认世界统一性;二元论否认世界的统一性。

(2)唯物主义和唯心主义唯物主义:古代朴素唯物主义(把世界本质或本源归结为一种或几种具体的物质形态。

特点:直观、直发猜测性。

代表:空气、水、火);近代形而上学唯物主义(物质是由原子构成的,原子是世界本源。

四个局限性:机械性、形而上学性、直观性、不彻底性)。

唯心主义:主观唯心主义把人的主观精神(人的感觉、经验、心)夸大为唯一的存在。

整个世界都是这种主观精神的产物。

客观唯心主义把客观精神(上帝、理念、法则等)看做世界的主宰和本源。

3、辩证唯物主义和历史唯物主义科学地说明了世界的本质问题。

基本思想:(1)承认世界统一性。

(2)认为世界统一与物质(3)认为世界是运动发展的,无限多样性的统一。

(二)物质是不依赖于意识又能为意识所反映的客观实在物质是标志客观现实在哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

1、物质是不依赖于意识又能为意识所反映的客观实在。

物质的唯一特性:客观实在性。

2、列宁的物质定义具有十分重要的意义,包括:(1)它指出物质是不依赖于意识的客观实在,同唯心主义划清了界限。