民族和声详解

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:1

民族风格的和声变化在一些通俗歌曲和民谣风格、民族调式歌曲的伴奏中,常常在传统和声规律的基础上,将三和弦五声化,特点是将偏音(“清角”4和“变宫”7)用相近的骨干音代替。

在和声效果上弱化了西洋味道,突出了民族风格。

比如246弹成256或236,357弹成356,461弹成561等。

这一类和弦改变了以三度叠置为基础的和声原理。

体现岀个性化的中国五声调性风格,常用手法有以下三种:一、加音和弦(1) 大三和弦加大六度或者大二度音。

如:1 3 5 加六度音6,弹为1 3 5 6。

1 3 5 加二度音2,弹为123 5。

1 3 5 同时加二度、六度音弹为123 5 6。

(柱式和弦和分解和弦)(2) 小三和弦加纯四度音。

如 2 4 (5)6 。

3 5(6)7。

6 1(2)3。

(柱式和弦和分解和弦)小三和弦一般不加二度音和六度音。

二、换音和弦换音和弦是换掉三和弦中作三音的偏音,4 清角音和 7 变宫音。

换音后:2 4 6成 23 6 或 2 5 6。

5 7 2 成 5 6 2 或5 1 2 等。

三、空五度和弦省去三和弦的三音变成空五度和弦。

尤其4和7作三音省去了,消除大小三和弦的“西洋味”。

如: 2 4 6 成空五度 2 6 。

5 7 2 成空五度 5 2 。

上述三种方法所形成的和弦,一般不用转位,一律用原位和弦。

(柱式和弦)需要注意的是这种民族风格的和弦一般不会在一首歌曲全部使用。

要有选择的适当使用。

因为这类和弦的色彩较单一,变化不多,表现力还是有局限。

浅谈我国民族和声中的独特之处作者:陈遥来源:《音乐时空》2015年第20期摘要:中国民族调式的风格特色是淡雅、柔和,调式功能倾向性不强,不强调和声进行的力度感、动力感。

正是这种色调音响的特点,给了音乐更多自由展现的空间,形成了“中国五声性”风格。

如果站在中国传统音乐的立场上说可能我们根本不需要和声思维。

但现在由于西方音乐体系在国内的普及,我们的音乐思维也开始西方化了,并开始思考我们中国民族的和声问题。

那么,如何体现这种五声性风格特征呢?笔者认为主要是调式中偏音的处理。

关键词:民族和声民族调式偏音处理我国“民族调式”是“五声音阶”和“以五声调式为基础的七声音阶”构成的,而能体现我国民族特色的和声叫做“民族调式和声”。

民族调式与大小调式的主要区别就在于偏音的地位和走向。

在民族调式中清角、变徵、变宫、闰被称作“偏音”,居次要地位,他们是在我国民族调式中早就存在的。

但是,如果把调式中的各音按照三度叠置的和声化处理,就出现了“冲突”。

民族调式中的偏音在和弦中的进行手法,不需要半音倾解决。

旋律的走向也与我们熟知的西洋大小调中的Ⅳ、Ⅶ的进行方向相反,否则就没有民族音乐的色彩。

而12356被称为“正音”,即:宫商角徵羽五声音阶,这五个音最能体现民族调式的风格特征,可任意使用,不需要考虑功能性。

那么,怎样使音乐既有五声性的旋律风格,又能获得特定调式色彩与和声效果呢?近一个世纪以来,无数音乐家在这一方面做了很多努力,也创作了大量民族风格的音乐作品。

在作品中探索各种手法来表现民族特色。

使我国民族音乐既有和声性又能与民族五声调式相融。

经过无数音乐家的尝试,这种相融主要是对偏音的处理。

具体怎样处理偏音呢?有人提出“回避、弱化偏音”。

也有人提出“偏音的阴阳化处理”。

整理了几位学者的处理方法(其中东北师范大学王日昌副教授给予笔者很大的指导),同时也赏析了大量音乐作品,总结得出可以从“纵向”和“横向”两个方面来处理偏音。

纵向,指的是在“和弦结构”上处理偏音;横向,是指在“和声进行”“声部进行与旋法”上处理偏音。

秀丽的和声引言音乐是人类文明的瑰宝之一,是一种表达情感、传达思想的艺术手段。

在音乐的世界中,和声是一种重要的构成要素,它能够给作品带来丰富的层次感和美感。

本文将探讨和声的各种特点、分类和应用,带领读者感受秀丽的和声世界。

1. 和声的基本概念和声,简单来说,就是由不同音高的音符组成的音乐音响。

它通过安排不同音符的音高和音程,营造出丰富多彩的音乐效果。

和声除了可以赋予音乐作品美感之外,还可以表达各种情感,从而引起听众共鸣。

2. 和声的要素和声的基本要素包括音高、音程、和弦、和声规则等。

2.1 音高在和声中,音高是最基本的要素之一。

不同音高的组合可以产生不同的和声效果。

2.2 音程音程是指两个音符之间的音高差。

常见的音程包括纯一度、纯五度、纯八度等。

不同的音程组合可以产生不同的和声效果。

2.3 和弦和弦是指同时发声的多个音符。

和弦可以由三个音符或更多音符组成。

和弦的选择和排列方式会直接影响到和声的效果。

2.4 和声规则和声规则是指在和声中遵循的一些基本原则。

这些规则包括声部编配、声部移动、和声进行等。

只有在遵循和声规则的前提下,才能够保证和声的协调性和美感。

3. 和声的分类根据不同的标准,和声可以分为不同的类型。

常见的和声分类方法有声部分类、调性分类和层次分类。

3.1 声部分类根据不同的声部,和声可以分为高音声部、中音声部和低音声部。

不同声部的组合可以产生丰富多样的音乐效果。

3.2 调性分类和声还可以根据调性进行分类。

调性是指和声中的音调层级和音程的安排。

调性分类包括大调和小调。

3.3 层次分类层次分类是根据和声中声部的数量和位置进行分类。

常见的层次分类有单声部、双声部、三声部和多声部等。

4. 和声的应用和声广泛应用于各种音乐作品和演奏中,无论是古典音乐、流行音乐还是民族音乐,都离不开和声的运用。

4.1 古典音乐中的和声古典音乐是和声运用最为丰富的领域之一。

从巴洛克时期的赋格曲到浪漫时期的交响乐,古典音乐中的和声堪称艺术的巅峰。

艺术歌曲《嘉陵江上》的和声分析《嘉陵江上》是一首古典艺术歌曲,它是以嘉陵江为题材的一首民族合唱作品,其和声部分的设计和表现极具特色。

在这篇文章中,我们将对《嘉陵江上》的和声进行分析,探索其独特的艺术特色。

我们来分析《嘉陵江上》的和声结构。

这首歌曲采用了传统的四声部合唱形式,包括高音、次高音、次低音和低音。

每个声部都发挥了独特的作用,形成了丰富多彩的声音层次。

高音和次高音部分承担了旋律主题的表达,而低音和次低音部分则负责增强和声的厚度和稳定性。

我们来分析《嘉陵江上》的和声特色。

这首歌曲的和声设计非常注重民族特色和地域特征,充分展现了嘉陵江畔的宏伟景色和浓厚的民俗风情。

在和声构思上,作者巧妙地利用了大量的纯和弦,通过对主调和属调的运用,使得整个乐曲更富有浓厚的地方特色和文化氛围。

歌曲中还充分运用了模仿、反复和对位等手法,使得和声更加生动鲜活,极富表现力和感染力。

我们来分析《嘉陵江上》的和声表现方式。

在这首歌曲中,和声部分的表现方式非常多样,既有齐唱,又有分唱,既有对位,又有和声。

这种多样化的表现方式,使得歌曲更具变化,更有层次感。

而且,歌曲中的和声部分还充分融合了音乐与诗歌的特点,使得整体表现更加生动鲜活。

通过对旋律和和声的巧妙搭配,歌曲成功地展现了嘉陵江畔的美丽风光和浓厚的地方文化。

我们来总结一下《嘉陵江上》的和声分析。

这首歌曲以嘉陵江为题材,采用了传统的四声部合唱形式,并充分展现了其丰富多彩的和声特色。

通过对主调和属调的运用,以及模仿、反复和对位等手法的运用,歌曲成功地展现了嘉陵江畔的风景和民俗风情,具有极高的艺术价值和欣赏价值。

《嘉陵江上》是一首极具特色的艺术歌曲,其和声部分的设计和表现都极具精彩之处。

通过对其和声的分析,我们不仅更加深入地理解了这首歌曲,还能更好地欣赏和体味其中蕴含的深厚艺术魅力。

相信在未来的演唱中,我们可以更好地表现这首歌曲的独特魅力,将其美妙的和声展现给观众。

民族和声研究一、有共同的和声理论根基,但发展的方向不同。

(中国民族和外国民族的区别):1、中国当代音乐作品:70年代后期—80年代初期,和声民族化探索;2、“西方近现代和声”:西方二十世纪以来的和声理论体系。

二、中国当代的多声音乐发展于本世纪初,以大小调的功能和声作为起步。

基本原则:调式功能与调式色彩相结合的和声方法。

创新方向即在这一基本原则上作出延展或突破。

三、时期:1、“五四”以来的创作实践(开始探索,不仅体现在创作方面,还体现在理论研究工作和专业作曲教学之中)。

(革命的现实主义:无产阶级文艺的基本创作方法之一。

其特点是要求站在无产阶级立场上,用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点观察生活,表现生活,从现实的革命斗争发展中真实地﹑历史地和具体地去描写现实,通过典型人物﹑典型环境的描写,深刻地反映现实生活的本质。

的思想传统)。

2、对我国民族音乐传统的继承主要集中于解放后这一时期的音乐事业中(系统、全面)。

3、对西方作曲技法的借鉴:成熟于改革开放之后。

四、传统功能和声方法的延展和突破:1、传统功能和声体系。

基本点:和弦采用三度叠置的形式;依音的相互关系,将和弦划分为“主—稳定”功能和“从属—不稳定”功能,前者对后者起支配作用,构成了和声序进的原则。

2、延展与突破:①三度叠置和弦的连续平行进行,较多的保留了功能和声的结构形式,突破强调声部独立性的和声连接原则,近似于西方近代作曲技法中的“加厚的旋律层”的写法。

(对功能有所突破)。

②对传统和声材料的“有限”(建立在三度叠置形式的和弦之上)改造:三度结构的“高置”和弦(七、九、十一和弦);同音级的变化音与本位音同时存在于同一和弦中,多是由于强调声部进行的倾向性而使用的。

(半音倾向)→(声部)一般放在外声部;在传统和弦中自由地加入“外音”,引起和弦结构及音响的复杂化。

(非三度)③有别于传统和声的方式来表达调式中心与调的关系:在为五声音调配置和声时,调式中心常伴随音调的变化而转移。

中国民族和声及其发展王飞(西北师范大学音乐学院,甘肃兰州730070宝鸡文理学院音乐系,陕西宝鸡721007)摘要:和声是一个外来词汇.英文名,g,:harm ony,意为协调、融洽。

和声在音乐中表现的意义是两个以上不同的音按一定的法则同时发声而构成的音响组合。

中国在几千年的音乐传承之中。

多声音乐虽然比较丰富。

而作为多声音乐的理论指导——和声却发展迟缓。

中西方音乐最开始虽然都是单声音乐.但是西方从15、16世纪开始。

和声就逐渐得到重视和发展.并最终形成了完备的和声理论体系。

民族和声却直到近.几十年,在几代音乐家的努力之下才获得了逐步的发展。

是什么原因导致了民族和声发展的滞后?传统音乐之中究竟有没有和声因素?民族和声近几十年获得了怎样的发展?针对这些问题。

本文作了较为详细的介绍,同时也指出了民族和声在今后的发展中所面临的问题以及如何解决这些问题。

、关键词:民族和声民族调式和声风格三度叠王和声是一个外来词汇。

英文名称ha r m ony。

意为协调、融洽。

和声在音乐中表现的意义是两个以上不同的音按一定的法则同时发声而构成的音响组合。

它包含:①和弦,是和声的基本素材。

由3个或3个以上不同的音,根据三度叠置或其他方法同时结合构成,这是和声的纵向结构。

②和声进行,指各和弦的先后连接.这是和声的横向运动。

因此,说到和声,就必然要涉及到多声部。

但是。

在中国几千年的音乐传承之中,民族音乐只能局限于“线”的表现手法范围。

在“线性”方面表现出了极其细致的多变.这也成就了中国民族音乐在旋律上的丰富多彩。

然而,多声音乐的发展相比高度发展的欧洲专业音乐的确是滞后的。

近现代以来,随着西方文化以及西方音乐的传入.特别是在西方音乐理论的影响和推动下,民族多声音乐得到了很大的发展,民族和声也因此孕育而生。

民族和声从产生的那一刻起就伴随着诸多疑问.如民族和声究竟以什么为前提?西方和声理论中的三度叠置的结构是否适合我们的民族音乐等等,要弄清这些问题.我们首先要来探寻中国民族和声的滞后因素。

关于和声的民族特点问题作者:赵宋光来源:《乐府新声·沈阳音乐学院学报》 2014年第1期赵宋光[1]一、问题的提法讲到和声的民族特点,这里所说的“民族”,指的是那些在民间音乐中大量运用五声音阶调式的民族。

这样的民间旋律发展到较高阶段时,旋律所用的音可能突破五声而用了六声、七声、八声、九声,但它的旋法和旋律表情方式仍是建立在五声性音调基础上的。

这样的音调所构成的旋律,由于纯四、五度协和关系开展得比较远,他们的风格色彩和表情素质不同于大小调,因此在运用和声手段来配置旋律时也有自己特殊的要求。

这民族特点可以扼要地归结为对四个音的功能的理解和处理。

这四个音是:主音上的小三、大三、大六、小七度音。

还有一些民族的一部分民间旋律用这样一类调式:调式的音阶虽然是以七声音阶为基础而不是五声性的,但是在旋律音调中,纯四五度协和关系开展得比在大小调里远些,或者开展的方向跟在大小调里有所不同,因此对于和声也有不同于大小调的要求。

这种特殊要求往往表现在对主音上小三、小七度音的功能的理解和处理。

所以我们对这两个音的功能所作的理论分析和实际处理,也关系到这些民族旋律的和声配置中的民族特点问题。

这是在为维吾尔、哈萨克等民族的民间旋律配置和声时有必要注意探讨的问题。

对于四个音的功能,首先有一个“理解”的问题。

就是,按这些音在旋律里本来的旋法和表情性格,应该怎样来理解它们的功能。

在理解基础上,就有一个“处理”问题,就是,为了保持它们原有的性格,和声上应该怎样处理它们的功能。

本文要讲的所有内容都围绕这样四句话:( 1 )主音上的大六度音,在自然大调里是下属功能的,我们要也能把它处理成属功能。

( 2 )主音上的小七度音,在自然小调里是属功能的,我们要也能把它处理成下属功能。

( 3 )主音上的小三度音,在自然小调里是主功能的,我们要也能把它处理成下属功能。

( 4 )主音上的大三度音,在自然大调里是主功能的,我们要也能把它处理成属功能。

民族和声研究一、有共同的和声理论根基,但发展的方向不同。

(中国民族和外国民族的区别):1、中国当代音乐作品:70年代后期—80年代初期,和声民族化探索;2、“西方近现代和声”:西方二十世纪以来的和声理论体系。

二、中国当代的多声音乐发展于本世纪初,以大小调的功能和声作为起步。

基本原则:调式功能与调式色彩相结合的和声方法。

创新方向即在这一基本原则上作出延展或突破。

三、时期:1、“五四”以来的创作实践(开始探索,不仅体现在创作方面,还体现在理论研究工作和专业作曲教学之中)。

(革命的现实主义:无产阶级文艺的基本创作方法之一。

其特点是要求站在无产阶级立场上,用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点观察生活,表现生活,从现实的革命斗争发展中真实地﹑历史地和具体地去描写现实,通过典型人物﹑典型环境的描写,深刻地反映现实生活的本质。

的思想传统)。

2、对我国民族音乐传统的继承主要集中于解放后这一时期的音乐事业中(系统、全面)。

3、对西方作曲技法的借鉴:成熟于改革开放之后。

四、传统功能和声方法的延展和突破:1、传统功能和声体系。

基本点:和弦采用三度叠置的形式;依音的相互关系,将和弦划分为“主—稳定”功能和“从属—不稳定”功能,前者对后者起支配作用,构成了和声序进的原则。

2、延展与突破:①三度叠置和弦的连续平行进行,较多的保留了功能和声的结构形式,突破强调声部独立性的和声连接原则,近似于西方近代作曲技法中的“加厚的旋律层”的写法。

(对功能有所突破)。

②对传统和声材料的“有限”(建立在三度叠置形式的和弦之上)改造:三度结构的“高置”和弦(七、九、十一和弦);同音级的变化音与本位音同时存在于同一和弦中,多是由于强调声部进行的倾向性而使用的。

(半音倾向)→(声部)一般放在外声部;在传统和弦中自由地加入“外音”,引起和弦结构及音响的复杂化。

(非三度)③有别于传统和声的方式来表达调式中心与调的关系:在为五声音调配置和声时,调式中心常伴随音调的变化而转移。

关于和声的民族特点问题(三)作者:赵宋光来源:《乐府新声·沈阳音乐学院学报》 2014年第3期(接上期)五、主音上大六度音表现属功能的条件主音上大六度音,就是:主音唱1时的6 宫调羽音主音唱5时的3 徵调角音主音唱2时的7 商调变宫主音唱6时的#4 羽调变徵可以主要按主音唱1的方案来思考,在跟旋律结合时,根据需要来设想其它的唱名方案。

主音上大六度音在大调里是下属功能的,这大家很熟悉。

在小调里,可以用它来造成明亮的下属大和弦(主音唱6时用2#46),这是大小调系统的自然调式和声里很有特色的技法,对我们也是有用的(参看舞剧《红色娘子军》第三场黎族舞第8、9小节)。

这用法在有些和声教本里是忽略的,我在这里提一下,引起注意。

所谓“多利亚和声”常常就指这种用法。

但本文主要不是讲下属大和弦的用法,而是要讲主音上大六度音表现出属功能的条件。

这里“属功能”的含义比较广泛,不仅指直接的属功能,而且包括属方向的间接功能——重属、三重属。

(1)属双环属音、重属音、三重属音结合,称为“属双环”。

(属双环的功能符号是,在空心的大写字母D右上角添一个重音记号“>”。

空心大写D的写法是,把那竖道写成双竖线。

)先解释一下“环”这个词。

“环”可以定义为“同名大小三和弦共有的成分”。

大小和弦抽去三音,剩下的是“环” ;“环”填充三音,既可以成为大和弦,也可以成为小和弦。

这样的和音通常称为“五度和音” ,在1963年发表的论文里我用的也是“五度”这个词,但这词容易使人理解得不全面,以为只有五度音程。

实际上,它布置成各种位置和排列法时,可以包含纯五、纯四、纯八度,以及八度加五度、八度加四度等等各种音程的结合。

正如在三和弦那里,把一个大三和弦布置成各种位置和排列法时,可以包含纯五、纯四、大三、小六、小三、大六、纯八度以及八度加那六种音程中的任何一种,可以有十几种不同的音程结合。

用一个音程的名称来称呼某个和音或和弦,总是不全面的。

民族乐派作曲家和声语言的技法特征在音乐的广袤天地中,民族乐派作曲家以其独特的和声语言技法,为我们描绘出一幅幅充满民族风情和情感深度的音乐画卷。

他们的创作不仅展现了对本民族音乐传统的传承与创新,更在和声技法上形成了鲜明的特征,为音乐的发展注入了新的活力。

民族乐派兴起于 19 世纪中叶,这一时期的作曲家们致力于挖掘和展现本民族的音乐特色。

在和声语言方面,他们常常借鉴民间音乐中的和声元素,并加以创新和发展。

与传统的古典乐派和声技法相比,民族乐派的和声更加注重表现民族的情感和文化内涵。

一个显著的技法特征是对调式的独特运用。

民族乐派作曲家们不再局限于传统的大小调体系,而是大胆地引入了本民族的特色调式。

比如,东欧地区的民族乐派作曲家常常运用利底亚调式、弗里几亚调式等,使音乐充满了异域风情。

以斯美塔那的作品为例,他在《我的祖国》中巧妙地运用了波西米亚民间音乐的调式,旋律优美而独特,让听众仿佛置身于捷克的山川田野之间。

和声进行的创新也是民族乐派作曲家的重要技法之一。

他们不再遵循古典主义时期严格的和声进行规则,而是根据音乐表达的需要,自由地创造和声的走向。

这种创新使得和声在音乐中的表现力更加丰富多样。

例如,格里格在其钢琴小品中,常常使用意外的和声进行,营造出如梦如幻的音乐氛围,生动地展现了挪威的自然风光和民族性格。

民族乐派作曲家还善于运用不和谐和弦来增强音乐的张力和情感冲突。

不和谐和弦在传统和声中通常被用作过渡和解决的手段,但在民族乐派的作品中,不和谐和弦却成为了一种独立的表现元素。

比如,西贝柳斯的交响乐作品中,经常出现强烈的不和谐和弦,以表达芬兰民族在历史进程中的苦难与抗争。

在和弦的结构方面,民族乐派作曲家也有所突破。

他们不再仅仅使用传统的三度叠置和弦,而是尝试使用四度、五度等叠置方式构建和弦,创造出新颖独特的音响效果。

这种创新的和弦结构为音乐带来了全新的色彩和质感。

此外,和声节奏的变化也是民族乐派和声语言的重要特征之一。

Vol.35No.11Nov.2014第35卷第11期2014年11月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)Journal of Chifeng University (S oc.S ci )在浩瀚的历史长河中,人类用智慧和汗水创造了缤纷璀璨的文化,经勤劳善良的人们世代流传并不断发展和演变着。

自有语言之前人民便创造了民歌,最早是通过口传心授的方式流传和继承,因而是最为群众化的艺术,中国民歌具有自身的独特的风格和特点,因而,我们在写作民歌伴奏时,民歌伴奏的和声就势必成为我们研究的新方向。

一、中国民歌的风格和特点(一)中国民歌(以下简称民歌)民歌是土生土长并扎根在中国民族土壤中的传统文化,它是人民在社会实践中为表情达意而口头创作的一种歌曲形式。

一般反映旧时代人民生活的民歌被称为传统民歌,反映革命生活的民歌被称为革命民歌,反映建国后人民新生活的是新民歌,不论它们如何演变发展,但是它们的形式和内容都是一脉相承的,这也就从侧面反映了民歌伴奏手法如何多变多样。

但是,它的“根”和“魂”是一致的,也就是用中国特色和风味的和声来加以编配和弦伴奏,否则就脱离了“根”,脱离了“魂”。

(二)民族调式我们在研究民歌伴奏之前,还要了解中国民歌独特的调式和调性。

我国的调式观念和乐律的发展自古就有很高成就,最早的调式音阶可以追溯到7920年以前,到了春秋战国时期调性、乐律有了进一步发展,已经有了转调的观念,当时的音乐家已具有绝对音高的观念和准确的辨别音准的能力。

到了隋唐时期,我国的民族调式体系全面发展,隋代八十四调和唐代燕乐二十八调理论体系得到充分发展,至此我国建立了较为完整的宫调理论体系。

今天我们要研究民歌的和声和伴奏就必须学习这些民族调式理论,这样我们才能在实践中不犯一些认识上理论上的低级错误二、民歌的伴奏(一)我们在写钢琴伴奏之前应具备的能力众所周知,钢琴伴奏的写作也如同其他多声部的音乐形式的写作一样,必须掌握一定的作曲技术,如:和声复调以及一般的曲式结构知识。

1、中国民族音乐体系中没有等同与西方的和声体系,就是说中国音乐作品中就没有和声的因素,传统中国作曲家就没有和声性思维,笔者认识一些民乐作曲家和戏曲作曲家它们都缺乏和声思维。

如果站在中国音乐的立场上说就是我们根本不需要和声思维。

从中国传统音乐作品中根本看不出来有任何和声性因素。

所以所谓中国民族和声的问题实际上根本不存在。

但现在由于西方音乐体系在国内的普及,我们的音乐思维也开始西方化了,并开始思考我们中国民族的和声问题,五十年代有一批音乐家在这个领域内做了不少研究,如樊祖荫、张肖虎、刘烈武等等都有著作来讲述这个问题,但他们的研究结果并没有一统天下,而且在许多中国音乐作品当中的应用并不十分广泛。

所以我也将我的思考在这里与大家探讨!

2、先从和声的源头上说起:和声是从复调中发展而来的,而复调则是多声部思维的结果。

在多声部思维这个层面上中外共同存在的,众所周知,中国的多声部音乐由来已久了,但中国的多声部并没有继续发展,而是停留在了横向的旋律的多样性上,所谓的多声部也只是支声性的变奏而已,其旋律主干只有一个,这样的多声部其实就是变奏的齐奏而已,所以在中国音乐的传统里,复调思维还略略的早于和声思维。

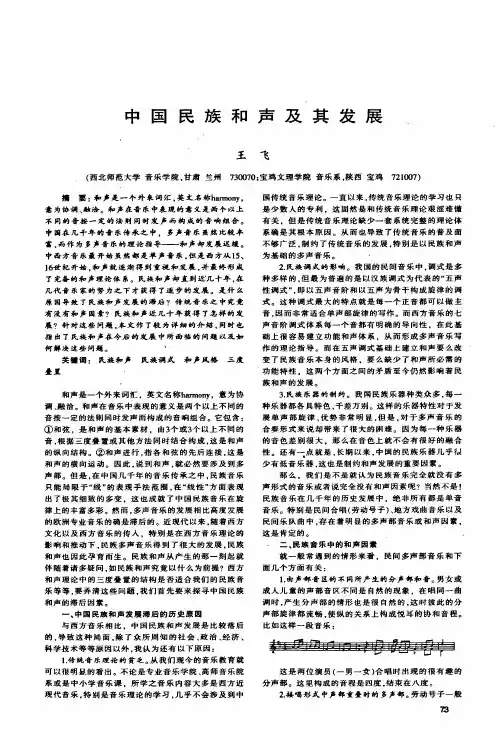

3、由于中国五声性音乐,所以在纵向上根本无法在每个音级上形成三度叠置的和弦,仅仅能在宫音上形成135及羽音上形成613这两个三度和弦,因此整个以三度叠置和声体系就无法产生。

但由于支声复调手法的普遍使用,再加上以四五度为音程为主的旋律发展方式,所以,以四五度为音程基础的和弦顺理成章了,先是五度排列152、263、(37#4)、(415)、526、(637)、再看四度排列(14b7)、251、362、(4 b 7 b 3)、(514)、625、(736)这两个排列的和弦中不包括偏音的四度和弦完全重复了,共六个Ⅰ5152①、Ⅱ5263、Ⅱ4251②、Ⅲ4362、Ⅴ5526、Ⅵ4625、,其他和弦都出现了一个或两个偏音,因此这三个四度和弦就成了中国音乐体系中最常见的和声音响,算是中国特色和弦,剩下的包括偏音的四、五度和弦(37#4)、(415)、(637)、(14b7)、(4 b 7 b 3)、(514)、(736)有两个也重复了,这几个都是只有一个偏音,在剩下的都是包括两个偏音的四五和弦了。

这些包括偏音的和弦,只要在转宫的条件下,就会成为不带偏音的和弦。

4、我们会发现:由此所产生的和弦的结构和音响特征完全一致,差别很小,连接起来没有紧张性与稳定性的变化,难以推动音乐向前发展,所以也无法形成和声体系。

这样中国传统和声体系形成因素,几乎都全部覆灭了。

5、因此目前为中国音乐作品配和声的方法只能是用西方的方法来进行,就是仍然以西方的和弦以三度叠置为主,再用一些四五度和弦作为穿插或替换,并在声部连接时注意旋律的中国化(即避免小二度进行、及4、7的出现),这样就成为了当今中国民族和声的主要使用方法。

举例说明:这个连接套路Ⅰ(135)—Ⅴ(572)—Ⅳ(461)—Ⅵ(613)—Ⅱ(246)—Ⅴ(572)—Ⅰ(135),变化方法:Ⅰ5(152)/Ⅰ(135)—Ⅴ5(526)/Ⅴ(572)—Ⅳ(461)—Ⅵ4(625)/Ⅵ(613)—Ⅱ4(251)/Ⅱ(246)/Ⅱ5(263)—Ⅴ5(526)/Ⅴ(572)—Ⅰ5(135)/Ⅰ5(152)两个和弦可以根据情况相互替代。