渗碳齿轮热处理常见缺陷及预防措施共25页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:6

差速器齿轮渗碳淬火的质量缺陷大致可分为:外观缺陷(氧化、锈蚀),硬度、有效硬化层不合格(硬度高、硬度低、硬度不均匀,有效硬化层深、有效硬化层浅),金相组织缺陷(马氏体、碳化物、心部组织级别超标、表层非马超标),热处理变形(缩孔、锥度、圆度及畸变),下面就齿轮渗碳淬火生产中常见的质量缺陷,进行影响因素分析及补救对策实施阐述。

一、外观缺陷(1)表面氧化产生原因可能是热处理炉密封差而导致漏气,另外还有可能是渗碳介质纯度不够(含有水分)。

防范措施即为检查炉子密封性和提高渗碳介质纯度。

(2)表面锈蚀、污物、金属瘤产生原因可能是进炉前零件没有彻底清洗干净,热处理前机加工时切削液不合格,没有清洗干净。

零件表面沾有碎切屑,热处理加热过程中熔化粘结于零件表面。

防范措施即为采用弱碱性清洗液对进炉前零件进行认真彻底清洗,确保进炉前零件的清洁度。

二、有效硬化层深度、表面硬度、心部硬度缺陷(1)有效硬化层深度又叫淬硬层深度,一般用显微硬度计检测,从表面一直测至界限硬度处的直线距离;而渗碳层深是指渗碳层的深度,一般用金相法来检测,合金渗碳钢从表面测至过渡区。

因零件的渗碳层深仅指对合金钢渗入碳的深度,是齿轮热处理生产中的一个过程指标,不能很好地反映齿轮的热处理最终结果,故正规的技术文件,大多以有效硬化层深度作为零件热处理后的检测、考核指标。

有效硬化层深度缺陷又分以下两种情况:第一种是有效硬化层深度浅,产生的原因可能是:原材料的淬透性差、端淬值低;淬火冷却介质的冷却能力差;渗碳保温时间短、强渗及扩散期的碳浓度低,导致渗碳层深度不够;渗碳炉的有效加热区的温度分布不均匀,导致不同区域零件渗碳层深度不够。

相应防范措施为:调换淬透性好、端淬值高的原材料;调换冷却能力好的淬火冷却介质或加大淬火冷却介质容量,增加搅拌功能;延长渗碳保温时间,提高强渗及扩散期的碳浓度,使渗碳层深度合格;检测渗碳炉有效加热区的温度均匀性,使各零件的渗碳层深度稳定、统一,达到技术要求。

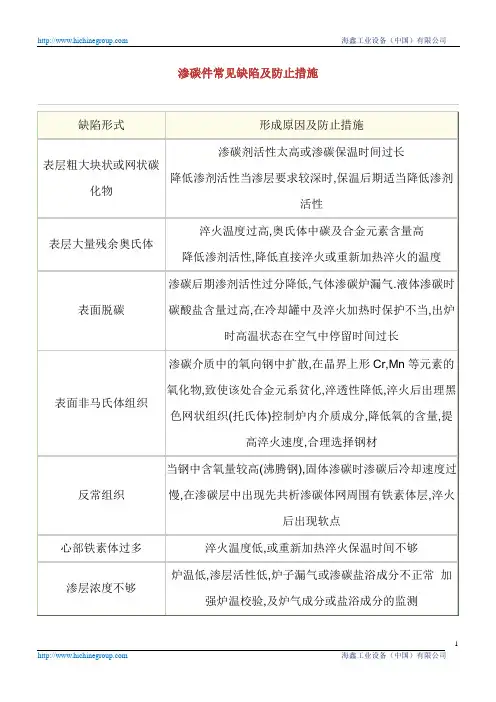

渗碳件常见缺陷与对策一、渗碳层出现大块状或网状碳化物缺陷产生原因:1、表面碳浓度过高;2、滴注式渗碳,滴量过大;3、控制气氛渗碳,富化气太多;4、液体渗碳,盐浴氰根含量过高;5、渗碳层出炉空冷,冷速太慢;对策:1、降低表面碳浓度,扩散期内减少滴量和适当提高扩散期湿度,也可适当减少渗碳期滴量;2、减少固体渗碳的催碳剂;3、减少液体渗碳的氰根含量;4、夏天室温太高,渗后空冷件可吹风助冷;5、提高淬火加热温度50~80ºC并适当延长保温时间;6、两次淬火或正火+淬火,也可正火+高温回火,然后淬火回火;二、渗层出现大量残余奥氏体缺陷产生原因:1、奥氏体较稳定,奥氏体中碳及合金元素的含量较高;2、回火不及时,奥氏体热稳定化;3、回火后冷却太慢;对策:1、表面碳浓度不宜太高;2、降低直接淬火或重新加热淬火温度,控制心部铁素体的级别≤3级;3、低温回火后快冷;4、可以重新加热淬火,冷处理,也可高温回火后重新淬火;三、表面脱碳缺陷产生原因:1、气体渗碳后期,炉气碳势低;2、固体渗碳后,冷却速度过慢;3、渗碳后空冷时间过长;4、在冷却井中无保护冷却;5、空气炉加热淬火无保护气体;6、盐浴炉加热淬火,盐浴脱氧不彻底;对策:1、在碳势适宜的介质中补渗;2、淬火后作喷丸处理;3、磨削余量,较大件允许有一定脱碳层(≤0.02mm);四、渗碳层淬火后出现屈氏体组织(黑色组织)缺陷产生原因:渗碳介质中含氧量较高:氧扩散到晶界形成Cr、Mn、Si的氧化物,使合金元素贫化,使淬透性降低。

对策:1、控制炉气介质成分,降低含氧量;2、用喷丸可以进行补救;3、提高淬火介质冷却能力;五、心部铁素体过多,使硬度不足缺陷产生原因:1、淬火温度低;2、重新加热淬火保温时间不足,淬火冷速不够;3、心部有未溶铁素体;4、心部有奥氏体分解产物;对策:1、按正常工艺重新加热淬火;2、适当提高淬火温度延长保温时间;六、渗碳层深度不足缺陷产生原因:1、炉温低、保温时间短;2、渗剂浓度低;3、炉子漏气;4、盐浴渗碳成分不正常;5、装炉量过多;6、工件表面有氧化皮或积炭;对策:1、针对原因,调整渗碳温度、时间、滴量及炉子的密封性;2、加强新盐鉴定及工作状况的检查;3、零件应该清理干净;4、渗层过薄,可以补渗,补渗的速度是正常渗碳的1/2,约为0.1mm/h左右;七、渗层深度不均匀缺陷产生原因:1、炉温不均匀;2、炉内气氛循环不良;3、炭黑在表面沉积;4、固体渗碳箱内温差大及催渗剂不均匀;5、零件表面有锈斑、油污等;6、零件表面粗糙度不一致;7、零件吊挂疏密不均;8、原材料有带状组织;对策:1、渗碳前严格清洗零件;2、清理炉内积炭;3、零件装夹时应均匀分布间隙大小相等;4、经常检查炉温均匀性;5、原材料不得有带状组织;6、经常检查炉温、炉气及装炉情况;八、表面硬度低缺陷产生原因:1、表面碳浓度低;2、表面残余奥氏体多;3、表面形成屈氏体组织;4、淬火温度高,溶入奥氏体碳量多,淬火后形成大量残余奥氏体;5、淬火加热温度低,溶入奥氏体的碳量不够,淬火马氏体含碳低;6、回火温度过高;对策:1、碳浓度低,可以补渗;2、残余奥氏体多,可高温回火后再加热淬火;3、有托氏体组织,可以重新加热淬火;4、严格热处理工艺纪律;九、表面腐蚀和氧化缺陷产生原因:1、渗剂不纯有水、硫和硫酸盐;2、气体渗碳炉漏气固体渗碳时催渗剂在工件表面融化,液体渗碳后,工件表面粘有残盐;3、高温出炉,空冷保护不够;4、盐炉校正不彻底,空气炉无保护气氛加热,淬火后不及时清洗;5、零件表面不清洁;对策:1、严格控制渗碳剂及盐浴成分;2、经常检查设备密封情况;3、对零件表面及时清理和清洗;4、严格执行工艺纪律;十、渗碳件开裂缺陷产生原因:1、冷却速度过慢,组织转变不均匀;2、合金钢渗后空冷,在表层托氏体下面保留一层未转变奥氏体在随后冷却或室温放置时,转变成马氏体,比容加大,出现拉应力;3、第一次淬火时,冷却速度太快或工件形状复杂;4、材质含提高淬透性的微量元素(Mo、B)太多等;对策:1、渗后减慢冷却速度,使渗层在冷却过程中完全共析转变;2、渗后加快冷却速度,得到马氏体+残余奥氏体。

渗碳件常见的缺陷及防止和补救措施1、深层过浅:产生的原因主要是加热温度低,时间短,炉内的碳势低等原因造成的。

应针对具体原因采取防止措施。

深层过浅可采取补渗予以补救。

2、渗层过深:产生的原因主要是加热温度高,时间长,炉内的碳势高等原因造成的。

应针对具体原因采取防止措施。

但对已超过标准要求的是无法补救的。

3、渗层深度不均匀:产生这种缺陷的主要原因是炉温不均匀,炉内碳势不均匀,或工件表面不净。

防止方法主要是改善炉内温度和碳势的均匀性,清洁工件表面。

这类缺陷可在比较缓和的渗碳气氛炉内重新渗碳,使其扩散均匀。

4、渗碳层脱碳:产生这种缺陷的主要原因是渗碳后期碳势降低太大,或是出炉冷速慢,零件在高温下与空气接触时间太长,或在重新加热时炉气保护不良等,防止办法采取相应措施,可以用补渗的办法补救。

5、网状碳化物:产生网状碳化物的主要原因是炉内碳势太高,或是渗碳后的冷却速度太慢。

可通过控制合适的碳势,或加大冷却速度来防止。

已有的网状碳化物可以通过正火处理来消除。

6、残余奥氏体量过多:钢中的合金元素较多碳浓度过高,淬火温度高时易产生多量残余奥氏体。

适当降低碳势和淬火温度可防止产生多量残余奥氏体。

采用长时间的较高温度回火可使残余奥氏体分解,也可以采用重新加热淬火及深冷处理等方法进行补救。

7、黑色组织:渗层中的黑色组织通常因升温期排气不足,晶界发生氧化而使合金元素贫化造成在淬火后出现驱氏体和贝氏体。

这种组织对零件性能有很坏的影响,而且是不可挽救的,应按上述因素采取预防措施。

8、芯部硬度偏高:1.降低淬火温度,但是降低淬火温度后注意可能有铁素体析出。

2.使用冷速慢的油,但有可能表面硬度不均,硬化层不均.3.降低油搅拌的速度,在油冷速慢的油温使用.淬火油甚至不搅拌.4.加大有效尺寸,比如把孔中加实心工装,增大热容量,降低冷速.5. 检测原材料的化学成分,是否有超标。

原始含碳两越高,心部硬度越高。

对于薄壁件,心部硬度降不下来,厚大的件,心部硬度提不上来.因此针对某种产品选择原材料的含碳量是最重要的.热处理只能在很小的范围内调节.。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

渗碳常见的五种缺陷和相应的防止方法

一、碳浓度过高

1、产生原因及危害:假如渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。

随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。

由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。

并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。

⒉防止的方法

①不能急剧加热,需采用适当的加热温度,不使钢的晶粒长大为好。

假如渗碳时晶粒粗大,则应在渗碳后正火或两次淬火处理来细化晶粒。

②严格控制炉温均匀性,不能波动过大,在反射炉中固体渗碳时需特别注意。

③固体渗碳时,渗碳剂要新、旧配比使用。

催渗剂最好采用47%的BaCO3,不使用Na2CO3 作催渗剂。

二、碳浓度过低

⒈产生的原因及危害:温度波动很大或催渗剂过少都会引起表面的碳浓度不足。

最理想的碳浓度为0.91.0%之间,低于0.8%C,零件容易磨损。

⒉防止的方法:

①渗碳温度通常采用920940℃,渗碳温度过低就会引起碳浓度过低,且延长渗碳时间;渗碳温度过高会引起晶粒粗大。

②催渗剂(BaCO3)的用量不应低于4%。

三、渗碳后表面局部贫碳:。

渗碳件的缺陷有哪些?如何防止渗碳缺陷?(1)渗碳层中网状或大块花碳化物产生的原因是渗碳碳势太高,使表面渗层含碳量太高合渗碳后冷却速度过慢。

网状碳化物增加了表面脆性,渗层容易剥落,降低使用寿命,容易使零件表面在淬火或磨削加工中产生裂纹。

消除的办法是进行Acm以上的高温淬火或正火。

预防办法是减低炉内碳势,延长扩散时间。

(2)渗碳层中大量残余奥氏体产生的原因是渗碳剂浓度太高使表面含碳量过高、淬火温度太高。

消除的办法是进行高温回火后重新加热淬火+回火或冷处理+回火。

预防措施:降低炉内碳势,选择较低的淬火温度。

淬火剂温度偏高也是原因之一。

淬火剂的温度越低,淬火冷却的终止温度距离马氏体转变终止点Mf也就越近,马氏体转变进行越充分,残余奥氏体就越少。

反之,淬火剂温度高了,则残余奥氏体量也就多了。

(3)反常组织一般在含氧量较高的钢(如沸腾钢)固体渗碳时出现,其特征是网状碳化物和珠光体之间被一层铁素体所分离。

这种组织淬火后易出现软点。

消除的办法是适当提高淬火温度或适当延长淬火加热的保温时间,以便使组织均匀化,并选用更为剧烈的冷却剂淬火。

(4)渗碳零件中形成魏氏组织在高温下进行长时间渗碳后,奥氏体晶粒会急剧长大,碳浓度也大大增加,在随后的缓慢冷却中,二次渗碳体很易于沿奥氏体晶粒的一定晶面析出,形成穿插在晶粒内部的白亮色的粗针,这种组织称为过共析魏氏组织。

产生的原因是长时间过热渗碳和渗碳后冷却太缓慢。

这种组织可通过渗碳后的两次家人淬火予以改善或完全消除。

在渗碳件的心部出现魏氏组织,这种魏氏组织的针状物是先共析铁素体。

形成的原因是:①原材料为本质粗晶粒钢或原始组织中已有魏氏体组织,通过高温长时间渗碳,晶粒会更加粗大,在随后的缓慢冷却中,先共析铁素体以针状自晶界向晶内析出或在晶粒内部单独呈针状析出而形成白亮针状的魏氏组织。

②渗碳工艺不当。

渗碳温度过高,保温时间太长,奥氏体晶粒特别粗大,导致冷却后出现魏氏组织,这种组织具有明显的过热特征。

齿轮工件在热处理过程中常见问题及预防齿轮传动由于其效率高、结构紧凑、工作可靠、寿命长等优点而成为机械传动中应用最广泛的传动形式之一。

但由于齿轮加工的工艺要求较高,因此加工过程中非常容易出现各种各样的问题。

本文根据齿轮机加工后热处理过程中的变形与开裂做了一些探讨,通过严格选材、改进加工工艺等方法对所出现的问题进行了整改。

基本解决了齿轮在加工中出现的一些问题,并经生产实践检验获得了很好的效果。

标签:齿轮;热处理;工艺0 引言我单位负责炼化企业的维修维护任务,在工作中经常遇到油泵、减速机等非标及特殊齿轮的修理,包括各类机床中的齿轮修复就更多了,对于无批量和无备件的老化设备中的齿轮無法用外购解决,就只有自己加工以应对生产的需要,鉴于齿轮的重要性和加工的难度,如何保证其质量和寿命就成为一个需要重视的课题。

在多年的工作实践中,根据遇到的齿轮损坏形式和加工中的难点进行了细致的原因分析也找到了一些解决办法,本文以典型齿轮为例说明。

1 齿轮工件在热处理过程中的问题齿轮做为机械设备中使用最广泛的转动配件,直接关系到所属设备的长周期运行,而考核齿轮质量好坏的指标大体要求一是精度高、二是寿命长。

所谓精度高,即加工尺寸要符合设计图纸要求;所谓寿命长,即其强度和韧性等指标要达到最佳使用状态。

要做到上述两点,齿轮在整个加工过程中要注意很多问题,虽然产生缺陷的原因是多种多样的,但归纳起来不外乎以下三种:一是原材料(齿轮毛坯)存在原始缺陷,如软点、微裂纹和夹杂等:二是加工过程中的不足造成,如加工工艺不合理、热处理的变形与开裂等;三是其他一些原因,如人的操作失误、量具精度不够等。

而原材料缺陷可以通过无损检测等手段来避免,其他因素可以通过加强培训和过程控制来避免,本文重点针对齿轮在热处理过程中所容易出现的问题及防止方法做一讨论,下面以图1所示齿轮为例进行详细说明。

2 齿轮工件在热处理过程中常见问题及预防一次在加工C6120车床一齿轮(如图1)过程中,就出现了机加工后齿轮经高频淬火后,在齿部靠近∮45mm孔处的齿轮节圆直径变小,降低了齿轮精度成为废品的问题。

渗碳件常见缺陷与对策一、渗碳层出现大块状或网状碳化物缺陷产生原因:1、表面碳浓度过高;2、滴注式渗碳,滴量过大;3、控制气氛渗碳,富化气太多;4、液体渗碳,盐浴氰根含量过高;5、渗碳层出炉空冷,冷速太慢;对策:1、降低表面碳浓度,扩散期内减少滴量和适当提高扩散期湿度,也可适当减少渗碳期滴量;2、减少固体渗碳的催碳剂;3、减少液体渗碳的氰根含量;4、夏天室温太高,渗后空冷件可吹风助冷;5、提高淬火加热温度50~80ºC并适当延长保温时间;6、两次淬火或正火+淬火,也可正火+高温回火,然后淬火回火;二、渗层出现大量残余奥氏体缺陷产生原因:1、奥氏体较稳定,奥氏体中碳及合金元素的含量较高;2、回火不及时,奥氏体热稳定化;3、回火后冷却太慢;对策:1、表面碳浓度不宜太高;2、降低直接淬火或重新加热淬火温度,控制心部铁素体的级别≤3级;3、低温回火后快冷;4、可以重新加热淬火,冷处理,也可高温回火后重新淬火;三、表面脱碳缺陷产生原因:1、气体渗碳后期,炉气碳势低;2、固体渗碳后,冷却速度过慢;3、渗碳后空冷时间过长;4、在冷却井中无保护冷却;5、空气炉加热淬火无保护气体;6、盐浴炉加热淬火,盐浴脱氧不彻底;对策:1、在碳势适宜的介质中补渗;2、淬火后作喷丸处理;3、磨削余量,较大件允许有一定脱碳层(≤0.02mm);四、渗碳层淬火后出现屈氏体组织(黑色组织)缺陷产生原因:渗碳介质中含氧量较高:氧扩散到晶界形成Cr、Mn、Si的氧化物,使合金元素贫化,使淬透性降低。

对策:1、控制炉气介质成分,降低含氧量;2、用喷丸可以进行补救;3、提高淬火介质冷却能力;五、心部铁素体过多,使硬度不足缺陷产生原因:1、淬火温度低;2、重新加热淬火保温时间不足,淬火冷速不够;3、心部有未溶铁素体;4、心部有奥氏体分解产物;对策:1、按正常工艺重新加热淬火;2、适当提高淬火温度延长保温时间;六、渗碳层深度不足缺陷产生原因:1、炉温低、保温时间短;2、渗剂浓度低;3、炉子漏气;4、盐浴渗碳成分不正常;5、装炉量过多;6、工件表面有氧化皮或积炭;对策:1、针对原因,调整渗碳温度、时间、滴量及炉子的密封性;2、加强新盐鉴定及工作状况的检查;3、零件应该清理干净;4、渗层过薄,可以补渗,补渗的速度是正常渗碳的1/2,约为0.1mm/h左右;七、渗层深度不均匀缺陷产生原因:1、炉温不均匀;2、炉内气氛循环不良;3、炭黑在表面沉积;4、固体渗碳箱内温差大及催渗剂不均匀;5、零件表面有锈斑、油污等;6、零件表面粗糙度不一致;7、零件吊挂疏密不均;8、原材料有带状组织;对策:1、渗碳前严格清洗零件;2、清理炉内积炭;3、零件装夹时应均匀分布间隙大小相等;4、经常检查炉温均匀性;5、原材料不得有带状组织;6、经常检查炉温、炉气及装炉情况;八、表面硬度低缺陷产生原因:1、表面碳浓度低;2、表面残余奥氏体多;3、表面形成屈氏体组织;4、淬火温度高,溶入奥氏体碳量多,淬火后形成大量残余奥氏体;5、淬火加热温度低,溶入奥氏体的碳量不够,淬火马氏体含碳低;6、回火温度过高;对策:1、碳浓度低,可以补渗;2、残余奥氏体多,可高温回火后再加热淬火;3、有托氏体组织,可以重新加热淬火;4、严格热处理工艺纪律;九、表面腐蚀和氧化缺陷产生原因:1、渗剂不纯有水、硫和硫酸盐;2、气体渗碳炉漏气固体渗碳时催渗剂在工件表面融化,液体渗碳后,工件表面粘有残盐;3、高温出炉,空冷保护不够;4、盐炉校正不彻底,空气炉无保护气氛加热,淬火后不及时清洗;5、零件表面不清洁;对策:1、严格控制渗碳剂及盐浴成分;2、经常检查设备密封情况;3、对零件表面及时清理和清洗;4、严格执行工艺纪律;十、渗碳件开裂缺陷产生原因:1、冷却速度过慢,组织转变不均匀;2、合金钢渗后空冷,在表层托氏体下面保留一层未转变奥氏体在随后冷却或室温放置时,转变成马氏体,比容加大,出现拉应力;3、第一次淬火时,冷却速度太快或工件形状复杂;4、材质含提高淬透性的微量元素(Mo、B)太多等;对策:1、渗后减慢冷却速度,使渗层在冷却过程中完全共析转变;2、渗后加快冷却速度,得到马氏体+残余奥氏体。