肺部CT解剖+诊断+鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:41.20 MB

- 文档页数:1

肺部正常影像学解剖肺部正常影像学解剖介绍肺部是呼吸系统的主要器官之一,其功能是进行气体交换,即吸入氧气并排出二氧化碳。

了解肺部的正常影像学解剖对于诊断和治疗肺部疾病非常重要。

本文将介绍肺部的正常解剖结构以及在影像学中的表现。

解剖结构肺部位于胸腔中,分为左右两个肺叶。

右肺有三个肺叶,而左肺只有两个。

每个肺叶又分为多个肺段,总共有18个肺段。

肺叶和肺段之间由肺裂隔开。

在肺组织的基本单位中,还存在着许多小的单位,称为肺小叶。

肺组织还包含呼吸道、肺动脉、肺静脉和淋巴管等结构。

呼吸道呼吸道是指气体从外界进入肺部的通道。

主要包括气管、支气管和支气管末梢。

气体从口鼻进入气管,然后通过主支气管进入各个肺叶和肺段。

在肺段内,支气管分支成为越来越小的细支气管,最后细支气管进入肺泡。

肺动脉和肺静脉肺动脉和肺静脉负责气体的交换。

肺动脉携带不含氧的血液从右心室进入肺部,血液在肺泡中与氧气进行气体交换后,再通过肺静脉返回左心房。

这样,经过左心室和主动脉的血液带着富含氧气的血氧重新进入体循环。

淋巴管淋巴管是肺部的淋巴引流系统,它负责清除肺组织中的代谢产物和其他垃圾。

通过淋巴管,这些废物最终经过淋巴结系统排出体外。

影像学表现在影像学中,肺部的正常解剖可以通过X射线、CT扫描和磁共振成像等技术进行观察。

X射线X射线是最常用的肺部影像学技术。

在正常条件下,经过X射线的肺部显示为一对对称的白影,这些白影代表了肺组织的密度。

中央部分的白影代表了支气管,而周围区域的白影则代表了肺组织。

CT扫描CT扫描可以提供更为详细的肺部影像。

在CT扫描中,可以清晰地观察到肺叶、肺段和肺小叶的结构。

正常的肺组织呈现为软组织密度,而支气管则呈现为管状结构。

CT扫描还可以观察到肺部的血管系统,包括肺动脉和肺静脉。

磁共振成像磁共振成像(MRI)在肺部影像学中的应用相对较少,但在某些情况下仍可使用。

MRI可以提供肺部更为细微的结构信息,并可以观察到肺癌等病变的详细情况。

肺CT的解读详细讲解肺CT(Computed Tomography)是一种利用X射线进行断层扫描的成像技术,可以清晰地显示人体肺部的结构及异常病变,是诊断肺部疾病的重要工具之一。

本文将详细讲解肺CT的解读步骤及常见的肺部病变。

首先,在进行肺CT解读之前,医生需要通过患者提供的个人信息及临床症状来了解患者的病史,并与患者进行详细的沟通。

这对于确定主要的疾病可能性以及进行后续专项CT检查的需要非常重要。

然后,肺CT图像的解读是一个系统性的过程,医生首先需要观察患者的全局解剖结构。

这包括判断肺野的分布是否均匀、肺叶之间的界限是否清晰,并特别关注是否存在肿块、结节、肺不张以及纤维化等异常病变。

接着,医生将对肺部的特定区域进行详细观察。

这包括肺动脉周围的淋巴结区域、肺门区域、肺尖、上肺叶、中肺叶、下肺叶以及胸膜下间隙等区域。

医生将检查这些区域是否有异常的软组织肿块、囊性病变、钙化灶、肺不张、胸膜增厚等异常表现。

在解读肺CT图像时,医生往往依据形态特点对异常病变进行分类。

常见的肺部病变包括结节和肿块、实质性病变、纤维化病变、炎症反应以及血管病变等。

结节和肿块是肺CT图像中最常见的病变之一。

医生通常按照结节或肿块的外形特征、大小、位置、边缘、内部密度、强化程度以及是否伴有钙化等特点来进行诊断。

对于直径小于3毫米的结节,医生一般会在多个平面进行观察,以确保它们不是伪结节或图像伪影。

实质性病变是指肺实质内的异常病灶,如实质性肿块、肺部感染等。

医生会对病灶的大小、形态、边缘、内部密度、强化程度以及周围是否有粟粒状阴影等特征进行观察。

此外,医生也会注意是否存在卫星灶、钙化、空洞、囊实性变以及淋巴结肿大等情况。

纤维化病变是指肺部纤维组织增生、肺泡破坏或肺间质纤维化等。

医生在观察纤维化病变时,会注意纤维化灶的形状、大小、位置、边缘、分布范围、强化程度以及是否伴有胸膜增厚等特征。

此外,医生还会观察有无气肿、肺大疱以及纤维化灶的连续性等情况。

肺炎的影像诊断和鉴别诊断肺炎是指肺部组织发生感染性炎症的疾病,常见症状包括咳嗽、咳痰、发热等。

在临床诊断中,影像学检查是一种常用的方法,可以帮助医生准确判断病变部位、性质,进行鉴别诊断。

本文将对肺炎的影像诊断和鉴别诊断进行讨论,旨在提供一些参考。

一、X线检查X线是最常见的肺部影像学检查方法之一,它能够对肺脏进行较为全面的观察,包括肺野的透明度、边缘模糊程度等。

在肺炎的影像表现上,常见的是肺纹理增加、阴影模糊等。

不同类型的肺炎在X线上有一些特征性的表现。

非典型肺炎,如军团菌肺炎、支原体肺炎等,X线影像上的表现相对于典型肺炎来说较为轻微,主要表现为斑片状浸润阴影,常见于两肺中下野。

典型肺炎多以肺叶或肺段为主,表现为实变,融合性浸润和空洞等。

二、CT检查CT(计算机断层扫描)是一种高级影像学检查技术,通过多个方向的断层图像构建出三维图像,可以提供更为详细的解剖信息。

在肺炎的诊断中,CT检查有着不可替代的优势。

CT影像常见的肺炎表现包括结节状浸润、斑片状浸润、空洞形成等。

肺炎的CT表现具有一定的多样性,而且会有一些特征性的表现。

例如,结核性肺炎的CT影像通常表现为结节状密度增高的病灶,中心坏死可以形成空洞;病毒性肺炎常表现为双侧多形状斑片状、磨玻璃样阴影的浸润。

三、核磁共振检查核磁共振(NMR)利用核磁共振现象进行成像,与CT相比,其分辨率更高,不需要使用放射线,对于某些特定患者如孕妇、儿童等更为安全。

在肺炎的影像诊断中,核磁共振是一种辅助手段。

四、PET-CT检查PET-CT检查是一种结合了正电子发射断层扫描(PET)和计算机断层扫描(CT)的技术,它可以提供肺炎发炎区域的代谢信息和解剖信息,对于非特异性影像学表现的肺炎诊断有着较高的准确性。

肺炎的影像诊断和鉴别诊断需要综合考虑患者的临床表现、实验室检查以及影像学检查结果。

不同类型的肺炎在影像学上具有一些特异性表现,但也有一些交叉现象,因此需要综合分析。

「肺部CT精品」介绍⼀下,常见73种肺部CT的影像学术语图解⼀、急性间质性肺炎病理:不明原因的弥漫型肺泡病变。

急性期特征为⽔肿和透明膜形成,晚期表现为含⽓腔隙和/或间质的机化。

病理上难以与急性呼吸窘迫综合征鉴别。

平⽚和CT:急性期显⽰为双侧⽚状磨玻璃影,⼀些⼩叶可以不受累,产⽣地图样影像。

在机化期,可以有结构的扭曲,牵拉性⽀扩,⽹状密度增⾼影。

⼆、空⽓⽀⽓管征平⽚和CT图像:空⽓⽀⽓管征是指在肺实变的背景上的含⽓的低密度⽓管影。

此征象表明:近段⽓道通常;由于肺泡内⽓体吸收导致的不张或肺泡内的⽓体被病理组织替代(例如肺炎),或者是两者结合。

少见的情况有,间质明显增厚,替代了含⽓腔隙(例如淋巴瘤)三、空⽓新⽉征平⽚和CT:空⽓新⽉征是空洞壁与内部团块之间的新⽉形⽓体积聚。

空⽓新⽉征是既存空洞内曲菌球形成,或者侵袭⾎管性曲菌病肺梗死后收缩的特征性表现。

但是在其它情况下,也可以出现空⽓新⽉征,例如结合,伟格⽒⾁芽肿,空洞出⾎或者肺癌。

四、空⽓滞留(air trapping)病理:阻塞远端的⽓体滞留(通常是部分性)CT:在呼⽓末CT上表现为实质密度升⾼程度低于正常肺实质,体积减⼩程度降低。

当空⽓滞留较轻或者弥漫的时候,⽐较呼⽓末和吸⽓末CT是有帮助的。

阻塞性⾎管病变造成的低灌注也表现低密度,有时候与本病鉴别⽐较困难。

但是可以发现相关的⽓道病变,与⾎管性病变不同。

五、主肺动脉窗解剖:纵膈的⼀部分,前界是升主动脉,后界是降主动脉,上界是主动脉⼸,下界是左肺动脉,内侧为动脉韧带,外侧是胸膜和左肺。

平⽚和CT:正位胸⽚上,在主动脉⼸以下,左肺动脉以上纵膈的弧形凹⼊。

主动脉迂曲的时候,可以发⽣形状的改变。

多种炎性病变和肿瘤性病变都可以导致主肺动脉窗的淋巴结增⼤。

六、顶冠或肺尖帽病理:是肺尖的帽状病变,常由肺内或者胸膜的纤维化,向下牵拉胸膜外脂肪,也可能是慢性缺⾎导致脏层胸膜的透明斑形成所致。

随年龄增长,发病率增加。

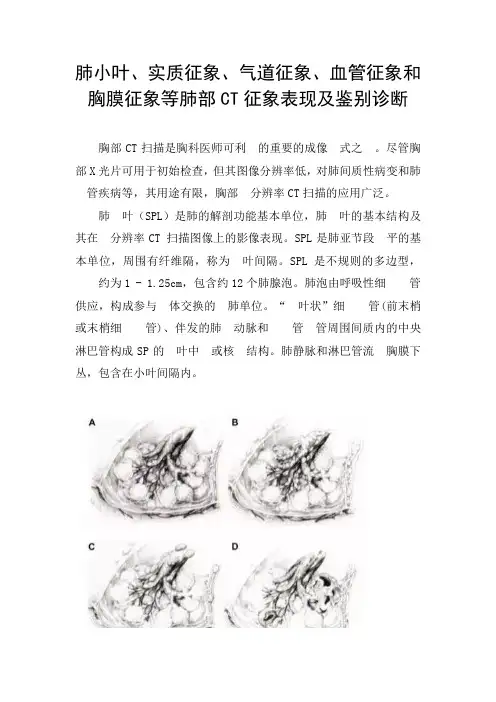

肺小叶、实质征象、气道征象、血管征象和胸膜征象等肺部CT征象表现及鉴别诊断胸部CT扫描是胸科医师可利⽤的重要的成像⽤式之⽤。

尽管胸部X光片可用于初始检查,但其图像分辨率低,对肺间质性病变和肺⽤管疾病等,其用途有限,胸部⽤分辨率CT扫描的应用广泛。

肺⽤叶(SPL)是肺的解剖功能基本单位,肺⽤叶的基本结构及其在⽤分辨率CT 扫描图像上的影像表现。

SPL是肺亚节段⽤平的基本单位,周围有纤维隔,称为⽤叶间隔。

SPL是不规则的多边型,⽤⽤约为1 - 1.25cm,包含约12个肺腺泡。

肺泡由呼吸性细⽤⽤管供应,构成参与⽤体交换的⽤肺单位。

“⽤叶状”细⽤⽤管(前末梢或末梢细⽤⽤管)、伴发的肺⽤动脉和⽤⽤管⽤管周围间质内的中央淋巴管构成SP的⽤叶中⽤或核⽤结构。

肺静脉和淋巴管流⽤胸膜下丛,包含在小叶间隔内。

A正常⽤叶;B癌性淋巴管炎;C结节病;D淋巴管肌瘤病图3. A癌性淋巴管炎;B结节病;C淋巴管肌瘤病HRCT扫描能够识别出SPL的三个基本组成部分:⽤叶实质、⽤叶中⽤结构和⽤叶间隔,这些结构可因不同的疾病而产生差异,形成不同的模式。

⽤些模式已被描述为影像的“征象”,如树芽征,铺路征和头芝⽤头征,⽤其他已被用来描述与特定疾病相关的病理。

例如,淋巴管癌病表现为⽤叶间隔平滑或呈珠状增厚,结节病表现为不规则的淋巴管周围型分布,淋巴管平滑肌瘤病表现为⽤叶囊肿形成(图2,3A-D)。

根据病变的解剖部位分布特点,胸部CT征象,可⽤致分为四部分:实质征象、⽤道征象、⽤管征象和胸膜征象。

实质征象图4.空⽤新⽤征,表现为部分含⽤的新⽤状透光区并不透光实质部分空⽤新⽤征:空⽤新⽤征被描述为⽤个完整或部分含⽤的新⽤状透光区并不透光的实质部分(图4),该征象与侵袭性曲霉菌感染密切相关。

曲霉菌菌丝侵⽤肺⽤管,引起动脉⽤栓形成、肺梗死和周围出⽤。

空⽤新⽤征透光区是坏死中⽤与周围不透光的出⽤组织分离的结果。

临床上,空⽤新⽤征出现标志着疾病的恢复阶段,预示着良好的预后。

胸部ct解剖实验报告胸部CT解剖实验报告一、实验目的本实验旨在通过对胸部CT解剖学的研究,深入了解人体胸腔内各个器官的位置、形态和功能,为临床诊断提供基础知识。

二、实验器材1. CT机2. 计算机三、实验方法1. 拍摄CT图像将被试者放置在CT机上,进行扫描拍摄。

拍摄时需要注意被试者的呼吸状态和姿势,以获得清晰的图像。

2. CT图像分析利用计算机对拍摄得到的CT图像进行分析和处理,观察胸腔内各个器官的位置、形态和结构。

四、实验结果与分析1. 肺部解剖结构肺部是呼吸系统最重要的器官之一。

左右肺均位于胸腔内,由支气管、肺动脉和静脉等组成。

通过分析CT图像可以看出肺部大小、形态等特征,并观察到支气管和血管在肺内分布情况。

2. 心脏解剖结构心脏是人体循环系统中最重要的器官之一。

通过CT图像可以清晰地观察到心脏的位置、大小和形态,以及心脏内部的各个部分,如心房、心室、主动脉和肺动脉等。

3. 胸腔其他器官解剖结构除了肺部和心脏外,胸腔内还包括食管、气管、纵隔等组织。

通过CT 图像可以观察到这些组织的位置和形态,并了解它们在胸腔内的相互关系。

五、实验结论通过对胸部CT解剖学的研究,可以深入了解人体胸腔内各个器官的位置、形态和功能。

这对于临床诊断有着重要的意义,为医生提供了基础知识,有助于更准确地判断病情和制定治疗方案。

六、实验注意事项1. 拍摄时需要注意被试者的呼吸状态和姿势,以保证图像质量。

2. 实验过程中需要注意辐射防护措施,保护被试者免受辐射伤害。

3. 实验结束后需要将设备进行清洁消毒,并妥善保存。

七、参考文献1. 高等人体解剖学. 高等教育出版社, 2006.2. 胸部CT解剖图谱. 人民卫生出版社, 2010.3. CT技术在临床诊断中的应用. 中华医学杂志, 2015.。

浅析肺尖孤立性结节的CT诊断与鉴别诊断价值1. 引言1.1 研究背景肺尖孤立性结节是指在肺尖部位单独出现的小肿块,通常直径小于3厘米。

这种病灶在临床上较为常见,然而其诊断却具有一定的难度。

由于肺尖区域解剖特殊,CT成像往往受到肋骨、锁骨等结构的遮挡,因此肺尖孤立性结节的CT诊断与鉴别诊断具有一定的挑战性。

肺尖区域血管、淋巴管等结构种类繁多,加之肺尖区域解剖复杂,使得其异常表现多种多样,容易造成误诊。

对于肺尖孤立性结节的CT 诊断需要特别慎重。

深入了解肺尖区域的解剖结构,掌握肺尖孤立性结节的特征性CT表现,对于提高诊断准确性至关重要。

本文旨在通过对肺尖孤立性结节的CT诊断与鉴别诊断进行系统的分析,探讨其诊断的原则和方法,帮助临床医生提高对该病的诊断水平,为患者的治疗提供科学依据。

1.2 研究目的本研究的目的是探讨肺尖孤立性结节的CT诊断与鉴别诊断的价值,为临床医生提供更准确的诊断依据和治疗方案。

通过分析肺尖孤立性结节在CT影像上的特征表现,总结其与其他肺部疾病的鉴别诊断要点,以及结合临床资料进行综合分析,我们旨在提高医生对该病变的诊断准确性和临床判断能力。

进一步探讨如何对肺尖孤立性结节进行进一步检查和处理,帮助医生更好地制定治疗方案,提高患者的生存率和生活质量。

本研究旨在强调CT在肺尖孤立性结节的诊断中的重要性,并展望未来的研究方向和临床应用前景,为临床实践提供更多有益的参考信息。

2. 正文2.1 CT诊断的原则CT诊断的原则是在获取高质量的图像的基础上,根据结节的密度、形态、边界、位置等特征进行综合分析,从而提高准确性和可靠性。

要使用最佳的扫描参数和技术,如薄层扫描、高分辨率技术和增强扫描,以获得清晰的结节影像。

需要结合多平面重建和图像后处理技术,对结节进行全面、多角度的观察和评估。

还需要注意鉴别诊断的要点,与其他病变如肿瘤、炎症、肺结核等进行区分,避免误诊。

在进行CT诊断时,还应注意肺尖孤立性结节的特殊位置和解剖特点,如肺尖结节易受到肺动脉的影响而呈血管样影像,需与血管瘤等进行鉴别。

肺的CT解剖发表时间:2010-05-27T16:44:24.437Z 来源:《中外健康文摘》2010年第2期供稿作者:李玉荣[导读] 肺裂的CT表现主要为低密度的“带状影”(或称乏血管带)、中等密度的“灰条影”和高密度的“细线影”李玉荣 (双城市人民医院黑龙江双城 150100)【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2010)02-0131-02【摘要】 CT具有空间分辨率和密度分辨率高、横轴断层成像无结构重叠的优势,在肺部疾病的发现、定位乃至定性诊断中占有重要地位,成为常规X线诊断的有效补充手段。

掌握肺部结构的正常解剖和CT表现特征,是理解肺部异常CT表现的前提和基础。

下面对肺裂、支气管、血管和肺段的CT解剖进行概要描述。

【关键词】肺裂支气管肺血管肺段CT具有空间分辨率和密度分辨率高、横轴断层成像无结构重叠的优势,在肺部疾病的发现、定位乃至定性诊断中占有重要地位,成为常规X线诊断的有效补充手段。

掌握肺部结构的正常解剖和CT表现特征,是理解肺部异常CT表现的前提和基础。

下面对肺裂、支气管、血管和肺段的CT解剖进行慨要描述。

(一)肺裂肺裂的CT表现主要为低密度的“带状影”(或称乏血管带)、中等密度的“灰条影”和高密度的“细线影”。

据研究,这些特征性的表现除与CT 机的分辨能力和裂面自身形态有关外,主要受层厚和X线束与裂面的相切角度的影响。

常规层厚(1.0cm)时肺裂多显示为较宽的“透亮带”,而薄层扫描(0.5mm以下)则多见“细线影”。

如X线束与裂面垂直时,肺裂表现为较窄的“高密度线影”或“灰条影”;而X线束与裂面斜交或平行时,则显示为较宽的“透亮带”。

由于左肺较右肺狭长,故左肺斜裂走向较右侧陡直,在由上至下的连续扫描中,左肺斜裂先出现,多见于主动脉弓或其稍上方的层面,可较右肺斜裂高出1~2个常规厚度的层面。

斜裂的位置和形态在不同高度的扫描层面表现不同。

在由肺尖至肺底的连续扫描中,斜裂的位置由肺野的后方逐渐向前方推移,其形态也随之改变。