喀斯特地貌发育的时空演化控制问题初论

- 格式:pdf

- 大小:269.58 KB

- 文档页数:2

喀斯特地貌的成因与演化喀斯特地貌是一种以岩溶为基础的地貌类型,其形成和演化过程深受水、地质构造和气候等因素的影响。

在这篇文章中,我们将探讨喀斯特地貌的成因和演化,以及其对环境和人类活动的影响。

一、地质构造地质构造是喀斯特地貌形成的重要因素之一。

在地质演化中,地壳的运动和变形不断地改变地下水的路径和流动速度,从而影响岩溶的形成。

例如,断层和裂隙的存在使得地下水易于渗透到岩石中,并加速岩石溶解的速度。

此外,构造抬升还会形成流域和山地之间的陡坎和梯田状地形,促进了溶洞和喀斯特塌陷的形成。

二、水文地质条件水文地质条件是喀斯特地貌形成的关键因素之一。

喀斯特地区通常有丰富的地下水资源,地下水的循环活动在地貌演化中起着重要作用。

当水渗透到含碳酸盐的岩石中,通过溶解作用,岩溶现象发生。

随着时间的推移,水通过裂隙和溶洞形成了复杂的地下水系统,加速了岩溶地貌的发展。

三、气候条件气候条件是喀斯特地貌演化的决定性因素之一。

喀斯特地区的气候通常以高温多雨为特点。

长期的降雨和高湿度使得喀斯特地区的水循环活跃,岩溶过程更加迅速。

同时,高温和强烈的太阳辐射也加速了碳酸盐的溶解速度,促进了喀斯特地貌的形成。

四、喀斯特地貌的演化喀斯特地貌的演化是一个动态的过程,通常经历了多个阶段。

首先是岩溶过程的起始阶段,这个阶段以溶蚀和侵蚀为主,地下水通过溶解岩石表面形成溶洞、地下河和地下溶蚀的通道等。

随着时间的推移,溶洞不断扩大,地表出现塌陷洼地和喀斯特塔、钟乳洞等独特的地貌形态。

接下来是下陷阶段,随着溶洞的不断扩大和地下水的冲击作用,地表形成了大量的塌陷洞和盲管,地势复杂多变。

再往后是沉降阶段,过剩的地下水渗透到地表,形成了丰富的水源,同时也促进了物质的沉积和沉淀。

最后,是地貌稳定阶段,地下水系统逐渐平衡,地表形成稳定的生态环境。

此时,喀斯特地貌呈现出壮丽的山峦、峡谷、溶洞和湖泊等自然景观,吸引了大量的旅游者和研究者。

五、影响与保护喀斯特地貌的形成和演化对环境和人类活动产生了重大影响。

喀斯特生态退化成因及重构对策喀斯特地貌是由于地质变化导致的碳酸盐岩溶解和风化形成的特殊地貌,具有独特的生态环境和生物多样性。

然而,在长期的人类活动和自然环境变化的影响下,喀斯特生态系统出现了严重的退化,这是因为喀斯特生态系统的灵敏性和脆弱性,现代社会的生产生活方式和经济发展所造成的影响。

本文将详细阐述喀斯特生态退化的成因以及重构对策。

喀斯特生态退化成因1. 土地开垦和过度的人类活动在喀斯特地区开发农田和牧场必然涉及拓宽道路、泥石流治理等活动,这些行为会对当地环境造成破坏性影响。

实践证明,过度的人类活动会导致水土流失、土壤侵蚀,从而破坏植被覆盖和水文循环系统,进一步加剧土地的退化速度。

2. 自然灾害和气候变化喀斯特地区因其特殊的地形结构容易受到暴雨、洪水、干旱等极端气候影响,而这些灾害则往往会破坏当地的生态系统,并导致生物多样性的减少,进一步影响生态环境。

3. 建筑、采矿和开发喀斯特地区往往具有丰富的采矿资源,拥有高价值的建筑材料等。

但是,在这些采掘和开发过程中经常会伴随着森林砍伐,岩石露天,矿渣排放等恶劣现象,进一步破坏当地的生态系统。

4. 模式陈旧的经济发展过去长期从事单一经济发展模式,缺乏科学技术支撑和管理,对生态系统造成了长期的破坏。

随着人们生产和生活水平的不断提升,人们的环保意识逐渐增强,必须采取多种措施使得喀斯特地区的生态环境得到改善。

喀斯特生态重构对策1. 推广生态旅游推广生态旅游可以在喀斯特环境保护和经济发展之间提供一个合理的折中方案。

建设高品质的生态旅游设施,推出多样性的旅游项目,吸引更多游客体验自然之美的同时深入了解当地生态文化内涵。

2. 森林植被的重建增加林地面积,恢复沙地地貌森林,采用效果良好的护林措施来抵制森林砍伐和牧场扩张的影响。

在林地边缘建立使用的温室,使用绿色期刊试验,种植珍稀物种并使用可持续的方法让当地居民从森林中获益。

3. 空气和水质污染控制针对当地存在的空气和水质污染问题,应该在楼宇和林地边缘设置高效的污染物过滤设施,并开展污染物监测和治理。

喀斯特地貌的形成与演化喀斯特地貌是一种独特而充满魅力的地貌形态,以其丰富的溶蚀特征而闻名于世。

它产生于溶蚀作用在含有溶解性岩石的地区发挥作用的过程中,经历了数百万年的演化才形成现今的模样。

在最初的时候,喀斯特地貌的形成与全球气候变化有着密切的关系。

在地质历史长达数百万年的时期里,地球经历了许多冰河时代和间冰时期的交替。

这样的气候变化导致了喀斯特地区岩石的不断溶解和沉积过程,最终形成了特殊的岩溶地貌。

溶蚀作用是喀斯特地貌形成的关键环节。

水是万物之源,也是喀斯特地貌形成的动力。

当降水穿过地表渗入地下时,它开始与地下的溶解性岩石相互作用,溶解岩石内部的矿物质。

这个过程非常缓慢,但随着时间的推移,岩石的溶解变得越来越显著。

水通过地下河道流动,将溶解的矿物质带到了地表。

这些地下河道逐渐扩大,形成了地下水蚀洞。

当洞穴变得足够大时,它们会崩塌,形成在地表上看到的凹陷地貌,如溶洞和沉淀坑。

除了水的作用,地下河道的形成也是喀斯特地貌演化不可或缺的一部分。

地下水蚀洞在地表上的形成是由于地下河道中水流的冲刷和侵蚀。

这些地下河道通常形成在岩层中的裂隙和节理处,通过长时间的作用,河道变得越来越深,进而侵蚀出地表上的溶冰川、峡谷、峰林和风骨等地貌特征。

除了溶蚀作用之外,地表的物理破坏也是喀斯特地貌形成的重要部分。

当地表地质构造发生变化时,岩石可能发生断裂和塌陷,形成孤立的方形或圆形山丘。

这些地貌特征被称为喀斯特孤峰或风化柱,通常呈现出奇特的形状和精致的细节。

总的来说,喀斯特地貌的形成与演化是一个复杂而长期的过程。

它涉及许多因素,包括气候变化、溶蚀作用、地质构造等。

这些因素的综合作用造就了喀斯特地貌丰富多样的形态。

我们可以从喀斯特地貌中看到大自然的神奇之处,它是时间和环境相互作用的完美结晶。

足迹的延伸,河道的纵横,山峰的万千,都是大自然的杰作,让人不禁为之感叹。

然而,喀斯特地貌面临着被人类活动破坏的威胁。

过度开采地下水资源、乱砍滥伐森林以及不合理的城市发展,都会对喀斯特地区的生态环境造成破坏。

喀斯特地貌概念

喀斯特地貌是一种具有独特特征的地貌形态,具有比较清晰的地貌特征,并由高低不平的侵蚀形成的陡崖和岩洞组成,以及盆地、山谷和悬崖等各种形态的山脉。

喀斯特地貌的主要特征是有大量的垄断土壤和碎屑,它们受到了严重的山洪侵蚀,地貌呈现出陡峭、粗糙的指纹样式,呈波状的棱状景观。

喀斯特地貌的产生主要受侵蚀和风化作用的控制,侵蚀和风化作用是形成喀斯特地貌的两个主要因素。

喀斯特地貌中常见的垄断土壤是耐侯性高的碎屑岩,其耐风化性比较强,它们往往形成独特的陡峭的指纹样式。

此外,还可以看到其他形状的山脉,如悬崖、盆地、山谷、景观沟壑等,都是因水流、风化侵蚀而形成的。

喀斯特地貌具有一定的生态系统,具有多种植被,如冷杉、桦树、落叶松、云杉等,这种植被在喀斯特的地貌中具有重要的生态作用,植物可以吸收大量水分,以及吸收重金属离子,减少植物污染,保护地表土壤,并提供优良的植物环境。

地貌的形态和特征可能会随着时间的推移而发生变化和演变,这主要取决于环境影响的大小,例如地面沉降、水蚀侵蚀、风化等。

在大多数情况下,喀斯特地貌的变化是由长期的环境因素,如气候和疏散度,而引起的,它们可能会导致地貌的改变,喀斯特地貌的变化会对生态环境产生重大影响。

喀斯特地貌可以说是地貌环境的一个巨大宝藏,不仅可以丰富几何地貌景观,还具有独特的生态环境,对人类文化和科学研究都有重

要意义,在景观研究和生态研究方面都有重要的价值。

因此,喀斯特地貌是一种重要的地貌,要认识它就必须要全面了解它的特征及其形成的过程,以及它的影响,并能有效恢复和保护喀斯特地貌,确保我们的子孙后代能够充分发挥喀斯特地貌的价值。

西南喀斯特地貌的景观演化与保护研究西南喀斯特地貌是世界上最为壮观的地质景观之一,以其特殊的地貌形态和丰富的生物多样性而闻名。

这个地区被誉为“乌岭的神奇宝地”,是中国丰富多彩的自然景观之一。

然而,随着旅游业的不断发展,西南喀斯特地貌正面临着日益严重的破坏和威胁。

因此,对西南喀斯特地貌的景观演化与保护进行研究变得尤为重要。

首先,我们要了解西南喀斯特地貌的景观演化。

西南喀斯特地貌是在数百万年的地质作用下形成的。

其特点是由于溶蚀作用而形成的石灰岩地面上散布着许多突起的喀斯特地貌,如喀斯特塔、喀斯特峰和喀斯特洞穴等。

这些地貌形态的演化取决于水文与溶蚀作用的相互作用。

而这一过程往往需要很长的时间,它们逐渐形成并演化至今。

然而,随着旅游业的快速发展,越来越多的人们来到西南喀斯特地貌区欣赏其独特的景观。

这无疑给地貌带来了极大的压力。

大量的人类活动,如破坏性的登山和探险活动,对喀斯特地貌造成了严重的破坏。

另外,大量的游客、车辆和建筑物的进入,破坏了环境的自然平衡。

因此,必须采取措施加以保护。

为了保护西南喀斯特地貌,我们需要从多个方面下手。

首先,要加强对游客的教育。

通过游客中心、信息牌和导游等手段,向游客传达保护西南喀斯特地貌的重要性和方式,引导他们文明游览,尊重当地的文化和环境。

另外,加强巡逻和监控,以防止非法破坏行为的发生。

其次,我们还应该注重科学研究与保护的结合。

通过对喀斯特地貌的演化与物种多样性的研究,可以更好地了解其保护的必要性和方法。

同时,开展环境监测和定期的生态评估,可以及时发现并解决环境问题,确保景区生态环境的良好状态。

此外,必须加强地方政府和相关部门的管理和监督。

建立健全的管理机构和责任制度,将景区保护作为重要任务,加大执法力度,严厉惩处破坏行为。

同时,加大投入,完善基础设施,提升管理水平和服务质量,为游客提供更加便利和良好的游览体验。

最后,可以将保护西南喀斯特地貌与当地的经济发展相结合。

通过发展生态旅游,将喀斯特地貌作为旅游资源,为当地带来经济收入,同时引导游客尊重和保护环境。

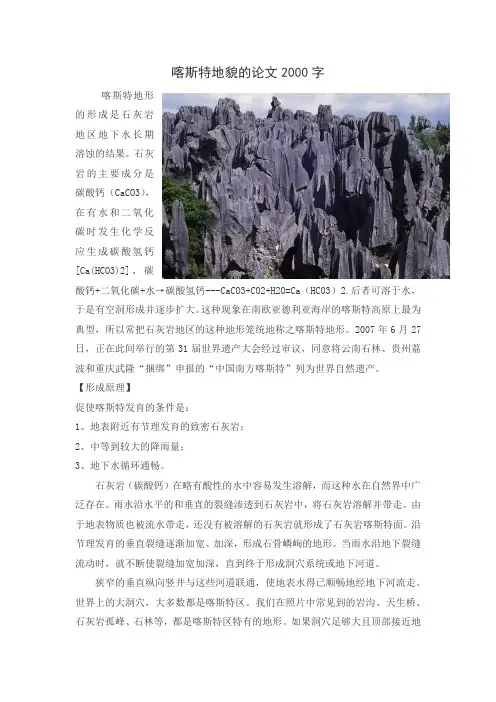

喀斯特地貌的论文2000字喀斯特地形的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],碳酸钙+二氧化碳+水→碳酸氢钙---CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2.后者可溶于水,于是有空洞形成并逐步扩大。

这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地形。

2007年6月27日,正在此间举行的第31届世界遗产大会经过审议,同意将云南石林、贵州荔波和重庆武隆“捆绑”申报的“中国南方喀斯特”列为世界自然遗产。

【形成原理】促使喀斯特发育的条件是:1、地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

我们在照片中常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。

如果洞穴足够大且顶部接近地表面,则洞顶会发生坍塌。

这样就会产生名叫落水洞的洼地。

落水洞是喀斯特地形的一种最有代表性的特征,常常合并成更大的凹陷,叫做坡立谷(俗称“天坑”),它常常是平底的,并由石灰岩中不溶残余特形成的土壤所覆盖。

有些地区的石灰岩中不溶解物多一些,留下来的物质形成可以耕种的土壤。

在一些降雨量很大喀斯特地区,所有降水都完全渗透到地下,甚至使那一地区连生活用水都难以找到。

另一些地方,地表则可能会出现大泉,以河流的形式流过地表面,然后再次消失于地底下。

喀斯特地貌地理分析摘要:喀斯特地貌作为地理景观中的一种,分布广泛,类型之多,为世界罕见。

对喀斯特地貌的分析有利于我们增加地理知识,了解世界文化。

关键词:喀斯特地貌、成因、开发利用正文:一、起源和成因(一)起源“喀斯特”(Karst)原是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛上的石灰岩高原的地名,那里有发育典型的岩溶地貌。

“喀斯特”一词即为岩溶地貌的代称。

中国是世界上对喀斯特地貌现象记述和研究最早的国家,早在晋代即有记载,尤以明徐宏祖(1586~1641)所著的《徐霞客游记》记述最为详尽。

(二)成因喀斯特地形的形成通常是温带气候地区pH值较低的酸性雨和石灰岩层所造成的。

随着地表下的岩石不断与水反应,将不溶的碳酸盐在与二氧化碳的共同作用下不断生成可溶但不稳定的碳酸氢盐,在排水较好的地下岩层就能形成一个大的溶洞。

溶洞中的水在流动时,其溶解的碳酸氢盐就可能分解,再度形成不溶的碳酸盐沉降在地面。

溶洞中从高处落下这样的水滴就可能在很短的时间内将碳酸盐沉降在溶洞顶部,而另一部分则会在地面沉降。

上部的碳酸盐沉降往往形成一个倒锥形的钟乳石,而地面上会形成形如其名的石笋。

另外还受流水的溶蚀作用、流水的流动作用、风化作用等影响。

二、喀斯特地貌分类(一)按其发育演化(1)地表水沿灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋。

(2)地表水沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100m深后形成落水洞。

(3)从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动,形成溶洞。

(4)随地下洞穴的形成地表发生塌陷,塌陷的深度大面积小,称坍陷漏斗,深度小面积大则称陷塘。

(5)地下水的溶蚀与塌陷作用长期相结合地作用,形成坡立谷和天生桥。

(6)地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之下继续进行。

(二)按出露条件裸露型喀斯特覆盖型喀斯特埋藏型喀斯特(三)按气候带热带喀斯特亚热带喀斯特温带喀斯特寒带喀斯特干旱区喀斯特。

喀斯特地貌的形成与演化机制研究喀斯特地貌是一种独特而又神秘的地貌类型,其形成与演化机制一直是地质学家们极力探索的问题。

在过去的几十年中,通过对喀斯特地貌的研究,我们逐渐揭开了这一奇特地貌的神秘面纱。

喀斯特地貌的形成与演化机制首先和地质条件密切相关。

通常情况下,喀斯特地貌主要存在于石灰岩、石膏岩等溶蚀性岩石层中。

在这些地质条件下,水通过地下洞穴或者地下河道的形式渗透进岩石中,与岩石中的可溶性矿物质发生反应,引发了一系列的溶蚀作用。

随着时间的推移,溶蚀作用加剧,导致了岩层中的孔洞扩大,最终形成了各种规模不同的喀斯特地貌。

其次,地表水的切割作用也是喀斯特地貌演化的重要因素之一。

在喀斯特地区,众多的地下河道和溶蚀产物形成的孔洞虽然承载了地表水的一部分,但同样存在着水的聚集和排泄问题。

雨水通过地表隆起的斑岩或者断塬激活了地下水系统,形成了众多的溶蚀孔洞和岩溶喀斯特拱门。

而这些形成的拱门则在地表水的切割作用下逐渐变得明显,最终形成了壮丽的喀斯特地貌。

此外,生物作用也在喀斯特地貌的形成与演化中起到了重要的作用。

喀斯特地区的土壤贫瘠,植被覆盖相对较少,但是却存在着许多奇特的特有物种。

这些特有物种通过吸附岩石表面的水分和生物碱,促进了溶蚀的发生。

当生物活动和溶蚀作用相结合时,会形成一种特殊的风化方式,进一步促进岩石表面的剥蚀和侵蚀。

因此,生物作用不仅丰富了喀斯特地区的生态系统,同时也对地貌形成起到了积极的影响。

最后,喀斯特地貌的演化还受到地质构造力学性质的制约。

地壳运动、岩层抬升和壳层变形等地质活动会对喀斯特地貌的形成与演化产生直接的影响。

例如,在断裂地带,岩层的垂直抬升会使地表水自然泉出,形成很多泉眼和溶洞。

而地壳运动则会影响地下水的流动路径,改变过去形成的地下河道和溶洞的分布。

因此,喀斯特地貌的形成与演化可以说是地质构造力学与地貌演变相互作用的结果。

综上所述,喀斯特地貌的形成与演化机制是多方面因素综合作用的结果。

地貌演化的时空模式地貌演化是指地球表面地形的形成和变化过程。

随着时间的推移,地球上的地貌会发生各种变化,呈现出多样的时空模式。

本文将讨论地貌演化的时空模式,包括大陆演化和海洋演化。

并探讨地貌演化的原因,以及其对人类社会和自然环境的影响。

地球上大陆地貌的演化可以分为两个主要过程:构造运动和侵蚀作用。

构造运动是指地壳板块运动和地壳的抬升和陷落,导致山脉的形成和隆起,例如喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉。

而侵蚀作用是指水流、冰川、风和海浪等自然力量对地表的侵蚀作用,形成河流、峡谷、漩涡等地貌特征。

地质时间尺度上,地球的大陆地貌演化经历了数十亿年的变化。

最早的地质构造运动是大陆重组和大陆碰撞,形成了古老的基岩地层。

随后,由于板块运动和火山喷发,大陆上形成了丰富的岩浆岩和火山地貌,如盾状火山和火山口。

渐渐地,水流和冰川的侵蚀作用使山脉逐渐被削弱,山峰被侵蚀成山丘和平原。

这种演化过程形成了许多知名的地貌现象,如大峡谷和阿拉斯加的冰川。

而海洋地貌的演化主要受到海洋动力和地壳运动的影响。

海洋对地球表面地貌影响较大,其摄取和波动使得海岸线的变化相对较为剧烈。

海洋演化的时空模式包括近海和远海,不同深度的海域有不同的地貌特征。

近海地貌主要是受到潮汐和海浪的作用,形成了沙滩、岩石海峡和海岛等。

远海地貌则主要由海底地形和海山构成,湖泊和河流进入海洋形成的三角洲和沉积平原。

地貌演化的原因有多种,其中最主要的是板块运动和气候变化。

地球的地壳分为许多板块,它们在板块边界发生相互碰撞、分离和滑动,导致构造运动。

这些运动引起地震和火山喷发,同时也改变了地球表面的地貌。

另外,气候变化也是地貌演化的重要驱动力。

例如,冰河期间冰川的侵蚀会改变地表形态,而全球变暖导致海平面上升则影响海岸线的演化。

地貌演化对人类社会和自然环境都有重要影响。

首先,地貌提供了人类居住和生产的场所。

平原和河流带提供了肥沃的土地,适合农业和城市发展。

其次,地貌也对自然环境产生了影响。

喀斯特地貌形成过程及原理1. 什么是喀斯特地貌?喀斯特地貌,听起来有点高深,但其实就是大自然的一种奇妙创作。

想象一下,山坡上突然冒出来的石灰岩溶洞、奇形怪状的石柱,还有那些神秘的小溪,都是这个地貌的“杰作”。

那么,这些神奇的景象到底是怎么来的呢?我们就来深入聊聊喀斯特地貌的形成过程和原理。

1.1 喀斯特地貌的基本组成首先,喀斯特地貌主要由石灰岩构成,这种岩石在地球上可是相当常见的。

经过长时间的风化和侵蚀,石灰岩会逐渐被溶解,形成各种各样的洞穴、峡谷和石柱。

你能想象吗?就像是大自然的雕刻家,用水和时间雕琢出这些精美的作品。

而这一切,都是因为水的“参与”!1.2 水的角色水在这里可是个“大明星”。

它不仅是生命之源,也是形成喀斯特地貌的“魔法师”。

当雨水渗透到土壤中,带着二氧化碳,它就变成了弱酸性水,能与石灰岩反应,慢慢将岩石溶解。

想象一下,这就像是你在泡茶时,把茶叶放入热水中,慢慢释放出香气一样。

随着时间的推移,这种“溶解”过程不断进行,最终形成了我们看到的喀斯特地貌。

2. 形成过程接下来,我们聊聊喀斯特地貌形成的几个主要阶段。

2.1 侵蚀阶段一开始,雨水和地下水开始侵蚀石灰岩。

这个过程可以持续数千年,甚至数万年。

最开始的侵蚀可能是微小的裂缝,随着时间的推移,这些裂缝会逐渐扩大,形成洞穴。

就像是你在海边看到的那些小石头,经过海浪的拍打,变得光滑而美丽。

2.2 洞穴的发展随着侵蚀的加剧,洞穴变得越来越大,内部可能形成钟乳石和石笋。

这些奇形怪状的石头,经过无数年的水滴滋润,变得闪闪发光,像是大自然的艺术品。

你走进这样的洞穴,仿佛进入了一个神秘的世界,耳边只有水滴的声音,令人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

3. 喀斯特地貌的魅力最后,我们来谈谈喀斯特地貌的魅力。

它不仅仅是自然景观,更是一种文化符号。

3.1 生态价值喀斯特地区通常拥有独特的生态系统,许多植物和动物在这里生存、繁衍。

就像是隐藏在城市中的绿洲,给人们带来一丝宁静。

西南喀斯特地貌的景观演化与保护研究西南喀斯特地貌是指位于中国西南地区的一种特殊地貌类型。

它以地下溶蚀发育为特征,由溶蚀作用形成了丰富的地下空洞、地下河流、岩溶峰林、地下石钟乳、盆地和塌陷坑等特征。

西南喀斯特地貌的景观演化与保护研究是十分重要的,有助于对西南喀斯特地貌的形成、发展以及生态环境的保护和可持续利用进行深入了解。

首先,需要深入研究西南喀斯特地貌的形成和演化过程。

西南喀斯特地貌的形成与地质、气候、水文、生态环境等多种因素密切相关。

研究地质构造和物质成分对地下水化学特征的影响,以及地上地下水迁移规律,可以更好地理解西南喀斯特地貌的形成机制。

此外,还可以通过对喀斯特地貌的古地貌、地貌发育历史以及沉积物特征等的研究,揭示西南喀斯特地貌的演化过程。

其次,需要开展西南喀斯特地貌的生态环境研究。

西南喀斯特地貌具有丰富的生物多样性和独特的生态系统,因此保护西南喀斯特地貌对维护区域生态环境具有重要意义。

研究西南喀斯特地貌的生态系统结构、物种组成、生物地理特征以及生态环境的变化趋势,可以为喀斯特地区的生态保护和恢复提供科学依据。

同时,需要探讨西南喀斯特地貌的可持续利用方式。

喀斯特地貌具有独特的景观和丰富的旅游资源,因此开展喀斯特地区的旅游开发是一种有效的利用方式。

然而,必须注意旅游开发对地貌景观和生态环境的影响,以免破坏喀斯特地貌的自然美景和生态平衡。

因此,需要制定科学合理的旅游开发规划,探索促进旅游业与生态环境的协调发展。

此外,还需要加强西南喀斯特地貌的保护工作。

保护西南喀斯特地貌需要加强对区域生态系统的保护、水资源的保护、地下溶蚀过程的控制等方面的工作。

此外,对于已经受到破坏的地貌景观,需要采取适当的措施进行修复和恢复。

同时,加强对喀斯特地下水资源的科学管理和规划,有助于保护地下水资源的可持续利用。

总之,西南喀斯特地貌的景观演化与保护研究具有重要意义。

只有深入了解西南喀斯特地貌的形成与演化机制,开展生态环境研究,探讨可持续利用方式,并加强保护工作,才能更好地保护和利用西南喀斯特地貌资源,维护其独特的地貌景观和生态环境,促进区域经济的可持续发展。

关于喀斯特地貌的成因及特点的分析摘要:喀斯特地形也称为石灰岩地形,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

又称岩溶地貌,是碳酸盐类岩石分布地区特有的地貌现象。

水对可溶性岩石所进行的作用,统称为喀斯特作用。

一般指碳酸盐岩分布地区或存在流经石灰岩的地下水所特有的地貌现象。

当雨水或者地下水与地面碳酸盐类岩石接触时,就会有少量碳酸盐溶于水中。

经过长时期的溶解侵蚀,形成了以地表岩层千沟万壑为标志的地表特征。

在喀斯特地貌下往往存在地下河、溶洞等景象。

中国是世界上对喀斯特地貌现象记述最早的国家,早在晋代即有记载。

我国西南地区气候湿润,降雨丰沛,流水作用显著,并且存在大量的可溶性岩石,因此,这一地区是喀斯特地貌广为分布的地区。

而且这一地区的很多美丽的自然景观都是建立在这种特殊的地貌类型基础之上的。

该种地形地理学家最早在克罗地亚喀斯特高原做有系统的研究,因此又称喀斯特地形。

“喀斯特”原指南斯拉夫西北部的一个大量分布石灰岩的高原,人们研究地貌类型,因此称这种地貌类型为“喀斯特地貌”。

喀斯特地形的地表崎岖、土壤十分贫瘠,不利农业发展,因此在云贵高原有“地无三里平,天无三日晴,人无三两银”的俗谚。

但其千沟万壑的特色却十分受到观光客青睐。

目前巴尔干半岛及中国重庆、广西、贵州、云南一带均有喀斯特地形的存在,其中重庆-贵州的武隆喀斯特国家地质公园为联合国自然遗产。

关键字:石灰岩水暖湿的气候条件溶洞引言:中国是一个有5000年悠久历史的东方文明古国.独具特色的传统文化、丰富多彩的民族习俗以及美丽的自然风景一直吸引着世界的目光。

中国的自然景观、人文风貌富于东方风韵,它有宽广的陆地,高大的山脉,辽阔的海洋和长长的河流。

在其中喀斯特地貌别具一格。

这篇文章综合一些学者的观点和本人对相关资料的理解做的一个对喀斯特地貌的概述,主要涉及喀斯特地貌的成因,特点,类型,演化过程和以及有关喀斯特地区的一些环境问题相关的一些介绍。

喀斯特地貌知识点喀斯特地貌知识点喀斯特地貌是地质学中的一个术语,它指的是在石灰岩等溶蚀岩中形成的地貌类型。

喀斯特地貌丰富多彩,涵盖了洞穴、岩溶塔、溶洞湖、地下河等众多自然景观。

在这里,我们将了解一下喀斯特地貌的基本概念、形成原理、发展过程以及相关的自然现象和景观。

一、基本概念1. 喀斯特地貌的定义喀斯特地貌是指由酸性水体对石灰岩等可溶性岩石进行溶蚀而形成的地貌类型。

2. 喀斯特地貌的分类根据地表形态和溶洞分布情况等不同特征,喀斯特地貌可分为洼地型、岩溶尖峰型、岩溶洞穴型、峡谷峭壁型等多种类型。

二、形成原理1. 石灰岩的溶解石灰岩中含有大量的方解石和白云石等可溶性物质,而地下水中含有少量的二氧化碳,水与二氧化碳发生反应,生成碳酸溶液,反复渗透到石灰岩中,加速其溶解和糜化。

2. 溶解和沉积的平衡当岩石的溶解速度和沉积速度达到一定平衡时,就会出现各种喀斯特地貌形态。

三、喀斯特地貌的发展过程1. 喀斯特地貌的初期阶段在最初的阶段,地表会出现众多小型陷洼,地下水一般通过小缝隙或是沿着石灰岩层面流动而形成。

2. 喀斯特地貌的中期阶段在这个阶段中,地下水开始形成大型的洞穴和洞室,形成地下河道,营造出壮观的溶洞景观,同时,地表的凹陷也逐渐变得更加明显。

3. 喀斯特地貌的成熟阶段成熟阶段的喀斯特地貌,广泛分布于全球各地,洞穴、地下河道、露天洼地和丘陵、峡谷和山峰等各种地形景观构成了一个多彩的喀斯特世界。

四、相关的自然现象和景观1. 喀斯特地下河喀斯特地下河是指在岩溶区形成的地下水河道。

2. 喀斯特溶洞喀斯特溶洞是由地下水在石灰岩等可溶性岩石中溶解形成的大型空洞。

3. 喀斯特溶洞中的石笋石柱喀斯特溶洞中的石笋石柱是由地下水在溶洞内沿着洞顶或洞壁滴落形成的石柱状的物体。

4. 喀斯特岩溶塔喀斯特岩溶塔是由石灰岩等可溶性岩石溶蚀形成的尖峰状的地形。

五、总结综合来看,喀斯特地貌是一种独具特色的地貌类型,具有形态多样、地貌风貌奇特、景观壮观、科学价值高等特点。

喀斯特地貌的形成和发育喀斯特地貌是世界重要的地貌类型之一,它主要分布在中国南方、中南半岛、欧洲和美洲等地区。

在喀斯特地貌区,形成了众多的岩溶地形和地貌地貌,如山峦、山洼、溶洞、地下河、断崖、峰塔、岩柱、喀斯特塌陷等。

这些地貌具有各具特色的自然景观和背后的丰富的自然和文化遗产,是人类文化的瑰宝。

一、喀斯特地貌的形成喀斯特地貌的形成多与石灰岩有关,石灰岩是一种碳酸盐岩,具有易溶的性质。

石灰岩的主要成份是碳酸钙,有弱的亲水性和酸性,容易被空气、水和有机酸侵蚀。

天然界中,大象、石灰岩、雨水、河流等因素的作用,使得隆起的石灰岩地层最终被溶解或侵蚀而形成坑洞、天坑、溶洞和地下河等岩溶地貌。

当石灰岩地层中部分被雨水侵蚀时,形成高低不平的地貌,这是喀斯特地貌形成的第一步。

随着时间的推移,坑洞逐渐扩大,形成比较大的天坑和深度深的溶洞,有些天坑内干枯的地表水可以通过了天坑壁裂隙,由其底部的溶洞转化成地下河流。

很多喀斯特地貌的形成还与古地貌的发展有关,如喀斯特塌陷等,它是由于地壳运动而形成的巨大地形变,导致石灰岩地层从内部塌陷,形成山洼和其它特殊地形。

二、喀斯特地貌的发育喀斯特地貌是一个有机体系,包括几个重要环节:表层地貌、水文地质和生态环境。

表层地貌是指喀斯特地形的地表形态和组合,它包括天坑、溶洞、地下河、断崖、峰塔、岩柱和山洼等。

这些地貌组合在一起,形成了独特的自然景观,是吸引游客和研究人员的一个主要原因。

水文地质是喀斯特地貌产生和发育的重要因素。

石灰岩的高度透水性和碳酸氢根离子携带能力,使得水能够在土壤层或地下岩石中形成流动体系,即喀斯特地下水系统。

这个系统包括地下河流、地下湖泊、地下水洞和水帘洞等。

喀斯特地下水系统是喀斯特地貌的心脏,它不仅维持着生态系统的平衡,还承载着人类生产生活的需要。

生态环境是喀斯特地貌的生命之源。

这个环境包括地表植被、地下生物、动物和微生物。

这些生物群落相互合作,构成了一个复杂的生态网,维持着喀斯特地貌生态的平衡。

喀斯特地貌形成机制和水文地球化学环境喀斯特地貌是一种独特而美丽的地貌形态,主要分布在石灰岩、石膏岩等可溶性岩石的地区。

它的形成机制涉及地表和地下的相互作用,以及水文地球化学环境的影响。

本文将介绍喀斯特地貌的形成机制和水文地球化学环境的关系,帮助读者更好地理解这一奇特的地貌现象。

首先,喀斯特地貌的形成机制源于岩石溶蚀作用。

石灰岩、石膏岩等可溶性岩石中含有高含量的钙、镁等碱土金属元素,当地下水渗入岩石中时,会溶解这些金属元素,形成含有溶解物质的地下水。

随着时间的推移,地下水的溶蚀作用会使岩石中的溶解物质逐渐溶解,形成洞穴、地下河流等地下空洞,进而导致地表塌陷形成喀斯特地表地貌。

其次,地下水是喀斯特地貌形成的重要因素之一。

地下水在喀斯特地貌的形成过程中起着关键作用。

当地下水渗入岩石中时,会溶解其溶解物质,形成庞大的地下洞穴系统。

这些地下洞穴可以延伸到地下深处,形成地下河流和湖泊等水系。

地下水的流动会不断侵蚀地下岩石,进而导致地表地貌的变化。

此外,地下水还会经由裂隙和岩石的渗透作用进入地表,形成泉水和喀斯特泉等水体,为喀斯特地貌增添了独特的景观。

在喀斯特地表地貌形成的同时,水文地球化学环境也发挥着重要的作用。

喀斯特地区的水文地球化学环境通常具有酸碱性、漂洗性等特征,这是由于地下水中的溶解物质不断溶解并与地表相互作用造成的。

地下水中的溶解物质通过地下河流和洞穴中的水流作用输送到地表,与地表岩石相互作用,改变了地表的地貌形态。

喀斯特地区常常存在着地表下的岩溶演化。

在这个过程中,地下水中的溶解物质不断与地表的岩石相互作用,同时也被大气中的二氧化碳等气体影响。

这种作用使得地下水中的溶解物质的化学性质发生变化,促进了地下洞穴的形成和扩张。

同时,地下水中的含碳酸盐物质也会随着地下水的流动,沉积在地下洞穴的壁石上,形成钟乳石、石笋等地下溶蚀沉积物,丰富了喀斯特地貌的景观。

此外,水文地球化学环境还对喀斯特地区的植被分布和生态系统产生影响。

喀斯特地貌发育的时空演化控制问题初论摘要:喀斯特地貌的研究取得了巨大进展,特别是喀斯特与物理、化学、生物学、数学等学科相结合,借助于计算机和先进的测试技术.开辟了许多新的研究领域,加速了喀斯特地貌理论与应用的发展。

喀斯特地貌发育的各种内外因紊十分复杂,在地质结构等条件相同的情况下,新构造运动及河流排水墓准面,对喀斯特地貌的发育和演化起着重要的控制作用。

关键词:喀斯特;地貌发育;时空演化喀斯特的形成因素很多首先是地质因素,它是喀斯特发育的基础。

而碳酸盐岩是喀斯特赖以发育的物质基础,其岩性、岩相和变质程度的不同,使喀斯特形态发育具有很大的差异性。

新构造运动的特点和地貌发育阶段不同,也使喀斯特的特点发生差异,但只是丰富了不同气候带中的喀斯特类型。

通过该地区的考察,了解喀斯特地貌发育的主要岩性特征。

一、喀斯特地貌发育的岩性特征喀斯特地貌由喀斯特作用所成,有物理的也有化学的作用,但以化学溶蚀作用为主。

喀斯特作用的空间十分广阔,形成了丰富多彩的地表与地下地貌。

而溶蚀作用是否能够进行,主要取决于岩石的可溶性和水的溶解力,但喀斯特作用的深入程度则受岩石的透水性和水的流动性的影响。

因此,以下仅讨论岩石的可溶性和透水性。

1、岩石的可溶性岩石的可溶性是喀斯特地貌发育最基本的物质条件,可溶性主要取决于岩石的化学成分与岩石结构。

可溶性岩石有三类:碳酸盐类、硫酸盐类和卤盐类岩石。

由于后两者岩石分布不广,溶解速度快,地貌不易保存,故地貌意义不大。

碳酸盐类岩石溶解度小,在永安喀斯特地貌区以石灰岩为主的碳酸盐类岩石分布较广,岩体较大,具有地貌意义和价值。

在碳酸盐岩类中,又因CaCO3,含量不同而溶解度也有较大的差别。

一般而言,CaCO3,的含量越高,其溶解度就越大。

而在岩石结构方面,结晶岩石的颗粒愈小,相对溶解速度越大。

岩石的结构类型对溶解速度有较明显的影响,鲕状结构与隐晶一细品质结构的石灰岩有较大的溶解速度。

岩石的原生孔隙度对喀斯特的影响甚大.孔隙度越高,越有利于喀斯特的发育。

喀斯特地貌发育的时空演化控制问题初论

发表时间:2019-09-02T09:28:21.713Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:李红梅卢传亮

[导读] 摘要:喀斯特地貌的研究取得了巨大进展,特别是喀斯特与物理、化学、生物学、数学等学科相结合,借助于计算机和先进的测试技术.开辟了许多新的研究领域,加速了喀斯特地貌理论与应用的发展。

武汉大业地质环境保护有限公司湖北武汉 430080

摘要:喀斯特地貌的研究取得了巨大进展,特别是喀斯特与物理、化学、生物学、数学等学科相结合,借助于计算机和先进的测试技术.开辟了许多新的研究领域,加速了喀斯特地貌理论与应用的发展。

喀斯特地貌发育的各种内外因紊十分复杂,在地质结构等条件相同的情况下,新构造运动及河流排水墓准面,对喀斯特地貌的发育和演化起着重要的控制作用。

关键词:喀斯特;地貌发育;时空演化

喀斯特的形成因素很多首先是地质因素,它是喀斯特发育的基础。

而碳酸盐岩是喀斯特赖以发育的物质基础,其岩性、岩相和变质程度的不同,使喀斯特形态发育具有很大的差异性。

新构造运动的特点和地貌发育阶段不同,也使喀斯特的特点发生差异,但只是丰富了不同气候带中的喀斯特类型。

通过该地区的考察,了解喀斯特地貌发育的主要岩性特征。

一、喀斯特地貌发育的岩性特征

喀斯特地貌由喀斯特作用所成,有物理的也有化学的作用,但以化学溶蚀作用为主。

喀斯特作用的空间十分广阔,形成了丰富多彩的地表与地下地貌。

而溶蚀作用是否能够进行,主要取决于岩石的可溶性和水的溶解力,但喀斯特作用的深入程度则受岩石的透水性和水的流动性的影响。

因此,以下仅讨论岩石的可溶性和透水性。

1、岩石的可溶性岩石的可溶性是喀斯特地貌发育最基本的物质条件,可溶性主要取决于岩石的化学成分与岩石结构。

可溶性岩石有三类:碳酸盐类、硫酸盐类和卤盐类岩石。

由于后两者岩石分布不广,溶解速度快,地貌不易保存,故地貌意义不大。

碳酸盐类岩石溶解度小,在永安喀斯特地貌区以石灰岩为主的碳酸盐类岩石分布较广,岩体较大,具有地貌意义和价值。

在碳酸盐岩类中,又因CaCO3,含量不同而溶解度也有较大的差别。

一般而言,CaCO3,的含量越高,其溶解度就越大。

而在岩石结构方面,结晶岩石的颗粒愈小,相对溶解速度越大。

岩石的结构类型对溶解速度有较明显的影响,鲕状结构与隐晶一细品质结构的石灰岩有较大的溶解速度。

岩石的原生孔隙度对喀斯特的影响甚大.孔隙度越高,越有利于喀斯特的发育。

2、岩石的透水性只有当岩石具有透水性时,含CO2:的水才能在岩石中流动,进行溶蚀而不易饱和。

透水性不良的岩石,溶蚀作用只限于岩石表面,很难深入岩石内部。

透水性好的岩石,地表和地下溶蚀都很强,地貌发育也好。

鳞隐石林厚度大的石灰岩出露地表,有垂直节理发育,流水顺节理流下侵蚀,容易发生流水溶蚀作用。

且构造发育的地段喀斯特作用强,褶皱和断裂作用使岩石的破裂程度加大,从而使岩石透水性大大增强。

二、喀斯特地貌主要特征

喀斯特地貌的发育闲受到地表和地下的喀斯特作用的支配,其地貌形态十分复杂,按其出露与分布的情况可分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌。

两者虽然各自发展,但义相互影响。

1、地表喀斯特地貌在地表喀斯特作用过程中,可形成一系列独特的地貌,考察过程中见到的主要地貌形态如下:

石芽与溶沟。

石芽是相对突出于沟槽之间的尖形岩石。

它有裸露的也有埋藏的,裸露于地面的石芽因形态不同可分为山脊式、石林式、车轨式和棋盘式。

我们在永安鳞隐石林中所见到的石芽有车轨式石芽和石林式石芽。

溶沟是地表流水沿岩石表面和裂隙流动时所溶蚀出来的石质小沟。

溶沟的发育受到构造裂隙、层面等影响。

在永安考察中也见过这种地貌。

溶斗和落水洞。

溶斗和落水洞是喀斯特地面上发育最广泛的漏陷地貌。

溶斗是现代喀斯特作用下的产物,起着汇集地表水的作用。

通过实地考察推测永安下头窠的地貌发展到中期阶段。

它形成溶蚀漏斗的原因是因为石灰岩出露在地表,在湿热地区被风化剥蚀,外表形成一层红色含碳酸物质的残积层,其中的碳酸钙会逐渐流失,而后得到补充,形成新的岩层残积的风化壳。

落水洞是排泄地表水的近于垂直的或倾斜的洞穴。

由于落水洞是地表汇水地点,故流量大,流速快,溶蚀强,冲蚀作用也强,甚至造成洞壁崩塌,洞体扩大。

溶蚀谷地。

溶蚀谷地宽阔而平坦,两侧多被峰林夹峙,谷坡急陡但谷底平坦。

在永安下头窠附近农田与周围山体所构成的喀斯特地貌就是长条行的溶蚀谷地。

其地处老虎洞组与船山组地层,从地质可观察到为断裂带,断裂带易受侵蚀,岩石孔隙裂隙处比较多,后期流水侵蚀,底部堆积了一层沉积物,水土肥美,形成谷地。

从地形图上还可以看出农田附近有河流经过,因而判断农田所在地为溶蚀谷地。

溶蚀谷地朝一向发育的规模大,从地貌组合看谷地两侧谷坡较陡,两侧地物为峰丛,且处于发育中期。

峰丛。

峰丛是一种由碳酸盐岩石发育而成的连座峰林。

该地峰丛看不到基部,其原因是断裂走向带出现断层线,断裂带活动活跃,两侧岩石以石灰岩为主,为可溶性岩石,容易遭受侵蚀。

三、喀斯特地貌演化模式

1、喀斯特地貌时间演化模式

对于一个区域的喀斯特地貌系统要完成一次地貌循环各阶段演化需要具备以下条件:(1)前一期循环要达到准平原阶段,确保新一期循环各阶段不会缺失,(2)构造运动使系统抬升至一定高度,能量的转化使系统远离平衡态;(3)在相当长的时间里构造运动相对稳定,保证地下通道的发育成熟和系统通过自组织机制完成各阶段喀斯特地貌的发育;(4)在系统能量和物质输入和输出不同的情况下,喀斯特地貌的发育表现出不同的特征。

系统演化以峰林洼地为界,峰丛洼地代表了系统从无序向有序的转化,而峰林洼地_峰林盆地_峰林溶原则代表系统从有序向无序的转化,反映了潜流基面对喀斯特地貌演化的作用。

实际上,具备这样条件的情况很少,特别是第四纪以来新构造运动就使乌江宽谷期的循环发育受到影响,而第四纪冰期气候也对喀斯特地貌的发育造成了一定的影响。

因此,现在所观察到的喀斯特地貌往往是多期不完整发育的喀斯特地貌循环叠加的产物。

2、喀斯特地貌空间演化模式。

该河西岸,由于河没有切穿侵蚀基准面,板寨地下河流域的喀斯特地貌,从上游向下游保持宽谷期形成的正向演化序列:峰丛洼地_峰丛谷地_峰林谷地。

对于一期喀斯特地貌循环,下游地区喀斯特地貌的发育时间上比中游和上游早,因此,从喀斯特地貌时间演化的角度,其地貌类型更“老”,喀斯特发育更成熟。

西岸受新构造运动的影响,黄后地下河流域的喀斯特地貌,从上游向下游逆向回春演化序列:峰林盆地_峰林谷地一峰丛谷地_峰丛洼地一峰丛峡谷。

宽谷期形成的喀斯特地貌以峰林盆地和峰林谷地形态在上游和中游地区得以保存,而下游宽谷期形成的地貌则被峡谷期强烈改造,从喀斯特地貌时间演化的角度,下游地区喀斯特地貌类型反

而显得更“年轻”。

因此,对于喀斯特地貌系统,当其满足前述完成一次地貌循环演化各阶段的条件时,喀斯特地貌循环不仅其时间演化会出现:溶台漏斗_峰丛漏斗_峰丛洼地_峰林洼地一峰林盆地一峰林溶原的正向演化序列,而且空间其从上游向下游也会按:溶台漏斗_峰丛漏斗_峰丛洼地_峰林洼地一峰林盆地_峰林溶原的正向演化序列分布。

但是,由于构造运动、气候变化等条件很难在较长时间保持稳定,完成一次地貌循环演化各阶段往往是不可能的,这种演化只是理想状态下的理论模式,喀斯特地貌发育的“ 时空演化” 问题,是综合前人对于喀斯特地貌研究成果的基础上提出的,能较全面地揭示喀斯特发育和演化规律,较好的解释自然界各种纷繁的喀斯特地貌现象。

参考文献:

[1]何字彬,韩宝平.中国喀斯特水研究[J].上海:同济大学出版社,2014.

[2]李钜章,林钧枢,房金福.喀斯特溶蚀强度分析与估算[J].地理研究,2015,13(3):90-97.

[3]刘嘉麒,王文远.第四纪地质定年与地质年表[J].第四纪研究,205,(3):2013.

[4]李兴中,李双岱.喀斯特森林区水文地质特征[J].喀斯特森林科学出版社,2013.。