喀斯特地貌的形成原因?

- 格式:docx

- 大小:18.39 KB

- 文档页数:8

喀斯特地貌形成条件和原理喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。

这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。

喀斯特地貌形成条件包括:可溶性岩石、岩石透水性、流水作用、气候影响。

可溶性岩石可溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。

大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的喀斯特景观。

从溶解度上看,卤化盐岩>硫酸盐岩> 碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白云岩> 泥灰岩。

从岩石结构分析,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶解度要小。

岩石透水性岩石具有一定的孔隙和裂隙,它们是流动水下渗的主要渠道喀斯特地貌岩石。

岩石裂隙越大,岩石的透水性越强,岩溶作用越显著。

在溶洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一个不断扩大的循环网。

流水作用1.流水的溶蚀作用水的溶蚀能力来源于二氧化碳(CO2)与水结合形成的碳酸(H2CO3),二氧化碳是喀斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要来自大气流动、有机物在水中的腐蚀和矿物风化。

下面几个化学方程式反映了岩溶作用的进行:H 2O + CO2==HCO3--H 2O + CO2==H2CO3H 2CO3==HCO3--+H+(第一步:形成碳酸和碳酸根离子)H++ CaCO3==HCO3-+ Ca2+(第二步:H+与CaCO3反应生成HCO3-,从而使CaCO3溶解)这几步反应在大自然间是十分复杂的过程,因为温度,气压,生物,土壤等许多自然条件制约着反应的进行,并且这些反应都是可逆的,水中的二氧化碳增的分解;岩溶作用进行比较容易,反之则不多,反应向右进行,就有利于CaCO3利于岩溶作用。

喀斯特地貌形成条件高中地理

喀斯特现象分布在世界上极为零散的地区:法国的科斯(Causses)、中国的广西地区、墨西哥的犹加敦半岛以及美国的中西部、肯塔基州和佛罗里达州等地。

促使喀斯特发育的条件是:

1.地表附近有节理发育的致密石灰岩;

2.中等到较大的降雨量;

3.地下水循环通畅。

石灰岩在略有酸性的水中更易於溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透,将石灰岩溶解,并以溶液形式带走。

沿节理发育的垂直裂隙逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽、加深,直到终於形成洞穴系统或地下河道。

喀斯特地貌形成过程:

地表水在运动过程中对所经过的沉积物或岩石有着重要的侵蚀作用,既包括水动力作用下的碎屑物搬运,又包括水对岩石或沉积物的化学溶蚀作用,还包括碎屑物在搬运过程中的磨蚀作用。

喀斯特地貌就是地下水对碳酸盐岩侵蚀作用的结果。

在水流作用下,形成陡峭的海岸、弯曲的沟壑、高高的冰蚀悬谷、气势磅礴的大峡谷。

“滴水穿石”也是水的化学侵蚀作用的写照。

溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是有空洞形成并逐步扩大。

这种现象在南斯拉夫亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地形。

喀斯特地貌是什么原因形成的

1.丰富的溶蚀介质:石灰岩、大理岩等溶蚀岩层含有丰富的石灰石、

白云石等可溶性矿物质,这些溶质与地下水中的溶质、溶解气体反应形成

碳酸溶液,加速了溶蚀作用的进行。

2.地下水的作用:降雨水和地表水渗入地下,与含有二氧化碳的空气

发生反应,生成碳酸,在与溶质反应后,形成碳酸溶液,具有高度腐蚀性。

碳酸溶液在地下岩石中继续溶蚀,侵蚀和扩张溶洞、溶洞湖泊等。

3.岩溶结构的分布:溶蚀作用在各种不同类型的溶解岩层中发生,但

是一些岩层的物理和化学特性使其更容易溶蚀。

比如,石灰岩具有高度可

溶性和脆性,产生更多的裂缝和孔隙,为溶蚀作用提供了更多的侵蚀和扩

张的机会。

4.断层和裂缝的作用:地质构造运动导致地壳变形,形成断层和裂缝。

而这些断层和裂缝为溶蚀作用提供了方便的通道,加快了地下水的渗透和

溶蚀作用。

溶蚀过程中,溶质岩石的溶解物往往会沿着裂缝和断层的方向

逐渐移动,形成纵向溶蚀。

5.地表河水的冲刷和挖掘作用:喀斯特地区的水系发育普遍,由于水

流的力量,侵蚀作用更为明显。

河流和地表水通过冲刷和挖掘作用,可以

加速岩石溶蚀,产生溶洞、观赏洞、喀斯特峡谷等地貌。

以上是喀斯特地貌形成的几个主要原因。

溶蚀作用在地质历史中进行

了数百万年,形成了丰富多样的喀斯特地貌景观,展现了地表和地下水体

共同作用的奇特景观。

2024年高考地理知识点:喀斯特地貌(岩溶地貌)溶蚀洼地峰林,密斯跃。

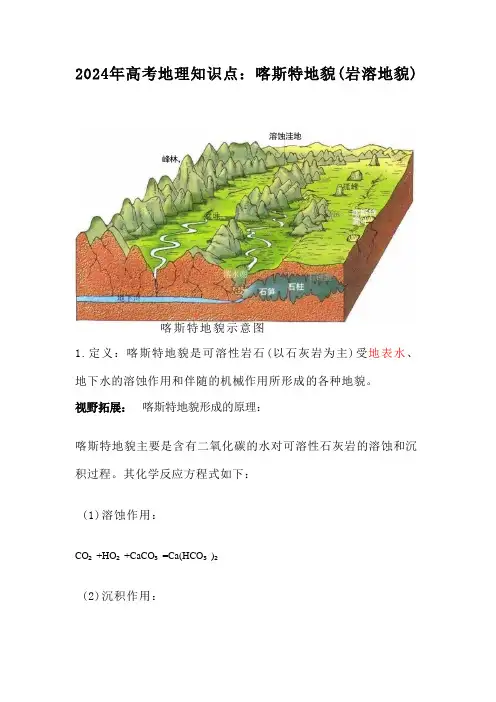

石钟乳喀斯特地貌示意图1.定义:喀斯特地貌是可溶性岩石(以石灰岩为主)受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。

视野拓展:喀斯特地貌形成的原理:喀斯特地貌主要是含有二氧化碳的水对可溶性石灰岩的溶蚀和沉积过程。

其化学反应方程式如下:(1)溶蚀作用:CO₂+HO₂+CaCO₃=Ca(HCO₃)₂(2)沉积作用:Ca(HCO₃)₂=CaCO₃↓+HO₂+CO₂↑2.分类:(1)喀斯特溶蚀地貌:① 溶沟:指地表水沿岩石表面和裂隙流动的过程中,对岩石不断进行溶蚀、侵蚀而形成的石质沟槽。

②石芽:凸出于溶沟之间的石脊。

云南石林就是发育良好的石芽群。

③ 峰林:指高耸林立的石灰岩山峰,山坡陡峭,相对高度可超过100 米,远望如林。

④ 孤峰:岩溶地区孤立的石灰岩山峰,多分布在岩溶平原或岩溶盆地中。

广西桂林的峰林和孤峰地貌发育良好。

⑤ 溶斗(喀斯特漏斗):喀斯特地区一种口大底小的圆锥形洼地,平面轮廓为圆形或椭圆形。

也有的地方把塌陷的喀斯特漏斗称为天坑。

⑥ 地下溶洞:富含CO₂的水在地下沿裂隙流动时,将石灰岩溶解后随水带走,形成溶洞。

(2)喀斯特沉积地貌:① 钙华:在合适的条件下,富含Ca(HCO₃)₂的地下热水接近或出露于地表时,因CO₂大量逸出,导致CaCO₂沉积,形成钙华。

常见的有钙华坝、钙华湖等。

② 石钟乳、石笋、石柱:在溶洞内,富含Ca(HCO₃)₂的水从洞顶往下滴时,因水分蒸发和CO₂逸出,从水中析出的CaCO₃在洞、洞壁和洞底发生沉积,形成石钟乳、石笋和石柱等。

a .石钟乳:由洞顶向下发育。

b .石笋:由洞底向上发育。

c.石柱:石钟乳与石笋连接起来。

温馨提示: 地下溶洞是流水侵蚀作用形成的,溶洞内的石钟乳、石笋、石柱等则是流水沉积作用形成的。

" 地表水沿岩石表面对可溶性岩石不断进行溶蚀、侵蚀,形成石芽和溶沟。

喀斯特地貌是怎么形成的喀斯特地貌(karst landform),是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

接下来就跟着店铺一起去看看吧。

喀斯特地貌的形成:喀斯特地貌,又名“岩溶地貌”,以位于前南斯拉夫西北部的喀斯特高原命名,在我国云贵高原以及四川青海的东部地区分布广泛。

形成喀斯特地貌的根本原因在于其岩石的可溶性。

岩石可溶性是指岩石中含有大量的碳酸钙,这种物质在与水和二氧化碳发生化学反应之后会形成碳酸氢钙,后者能够溶解于水,这就使岩石逐渐被水溶蚀,形成形态各异的溶洞与地表地貌。

因此,降水量大的地区比降水量小的地区喀斯特景观明显,而且水的流动性对喀斯特地貌的形成也有很大作用,因为流动的水能及时补充水中二氧化碳含量。

另外,温度、气压、生物等都能在不同程度上加剧或减缓喀斯特地貌的发展。

喀斯特地貌在地表与地下形成了不同的景观。

在地表,可以形成孤峰、石林,山水甲天下的桂林,就得益于喀斯特地貌。

在地下,溶洞是最具有代表性的景观,溶洞里通常存在着钟乳石、石笋等,更有怪石林立,妙不可言。

我国对于喀斯特地貌的文字记载最早可以追溯到至今2400多年前,300多年前徐霞客就已经对喀斯特地形和地下溶洞专门记述并研究。

在今天看来,研究喀斯特地貌非常有必要。

首先,喀斯特地区有很多不利于生产生活的因素,譬如地表干旱,容易形成断层等,在建立水库、堤坝等设施时要注意避开;其次,喀斯特地区的温泉水中含有大量矿物质和有益气体,具有一定的医疗保健价值;同时,喀斯特地区的溶洞中,容易储存天然气与堆积矿产,资源丰富。

我国喀斯特地貌分布广泛,除了云贵高原上举世闻名的桂林山水、石林风光之外,其他地区也存在着喀斯特景观,比如浙江天目山,四川九寨沟,这些地方都或多或少存在并得益于喀斯特地貌,形成鬼斧神工般的美丽画卷。

中国喀斯特地貌的分布:中国喀斯特地貌分布广、面积大。

主要分布在西部地区的碳酸盐岩出露地区,面积为91~130万平方千米。

地理高一地貌知识点喀斯特地貌是地球表面在长期地质作用下形成的各种地形形态的总称。

而喀斯特是地理学上的一个重要地貌类型,其特点是岩溶作用导致地表出现溶洞、地下河、石桥等地形。

喀斯特地貌广泛分布于世界各地,具有较高的科学研究和旅游观光价值。

接下来我们将以喀斯特地貌为例,介绍地理高一地貌知识点及其相关特征。

一、喀斯特地貌的形成过程喀斯特地貌的形成主要依托于地下水的溶蚀作用。

当含碳酸盐的石灰岩、石膏岩等溶解性岩层受到地下水的长期侵蚀时,会发生溶洞、地下河、石桥等地形的形成。

具体的形成过程包括:1. 溶蚀作用:地下水中的二氧化碳会形成碳酸溶液,进而与石灰岩等溶解性岩石发生化学反应,使其溶解。

2. 洞穴形成:经过长时间的溶蚀,溶洞开始形成。

水通过裂缝、砂洞等地下通道流动,与岩石发生作用,逐渐形成洞窟。

3. 洞口扩大:地表的溶洞被地下水冲刷,洞口逐渐扩大。

此时,地表的裂缝和溶洞会相互连通,形成地下河。

4. 河谷侵蚀:地下河切割地表,形成峡谷和溶洞孔穴,并且将河谷形态逐渐展现在地表上。

二、喀斯特地貌的地形特征喀斯特地貌以其独特的地形特征而闻名于世。

下面列举几个典型的喀斯特地貌特征:1. 溶洞:溶洞是喀斯特地貌最为典型的地下形态,具有独特的地下演化过程和壮丽的景观。

洞内常见钟乳石、石笋等地下沉积物。

2. 地下河:地下河是地表流水经过溶洞连接而形成的地下河道。

地下河发展形成了多处的地下河穿越现象,以及流过喀斯特地表的溶河景观。

3. 石桥:石桥是溶蚀作用的产物,特指通过地下水侵蚀形成的岩层上方残留的由石灰石构成的天然桥梁。

例如中国的庐山石桥。

4. 峰丛林地貌:在喀斯特地貌形成的过程中,地表经过雨水的冲蚀、溶蚀而形成的山地以岩溶岩石构成。

其独特的峰丛景象吸引了许多游客。

三、喀斯特地貌的地理分布喀斯特地貌广泛分布于世界各个地区,尤以亚洲、欧洲和北美洲地区为主。

下面是一些喀斯特地貌的地理分布情况:1. 中国喀斯特地貌:中国拥有世界上规模最大的喀斯特地区,主要分布在贵州、广西、广东、云南等省份。

喀斯特地貌广泛发育的自然原因

我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有大量的碳酸盐岩、硫酸

盐岩和卤化盐岩,在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。

在溶

洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一

个不断扩大的循环网。

喀斯特地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形

成的.地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特(karst)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当

地称呼,意为岩石外露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而闻名。

我

国云贵高原、湖南南部郴州等地区属典型的喀斯特地貌区。

我国喀斯特地貌分布区域较广,如广西、云南等地。

喀斯特地貌主要特征体现在溶洞、天坑等地理现象喀斯特地貌成因是石灰岩地区地下水长期溶蚀。

石灰岩的主要成分是碳酸钙,在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水,于是空洞形成并逐

步扩大。

喀斯特地貌的化学过程

喀斯特地貌形成的化学过程是溶蚀作用,主要过程包括:

1. 二氧化碳溶解作用:空气中含有大量二氧化碳,当二氧化碳溶入雨水中,就会使雨水呈酸性,进而对石灰石等岩石产生溶解作用。

2. 碳酸酐化作用:石灰石等岩石中含有碳酸钙,当这些岩石在酸性的环境中接触到水时,碳酸会与水中的氢离子反应,形成碳酸氢根离子和二氧化碳气体,从而使岩石发生化学反应,减少其坚硬度。

3. 水解作用:当地下水域穿过喀斯特岩石时,岩石中的硅酸盐和氢氧根离子反应,形成氢氧化铝和硅酸盐等物质。

这些物质石质又较为微弱易被水冲刷。

以上三个过程综合作用,加上时间的推移,使得岩石产生不断地溶蚀,最终形成了喀斯特地貌。

喀斯特地貌形成原理

喀斯特地貌是一种独特的地貌类型,其形成原理主要是由溶蚀作用和溶洞发育两个主要过程共同作用而形成的。

以下是喀斯特地貌形成原理的具体内容:

1.溶蚀作用:喀斯特地区的地下水含有溶解的二氧化碳,与岩

石中的钙质反应生成碳酸钙,形成碳酸盐溶液。

这种碳酸盐溶液能够溶解岩石中的可溶性矿物质,如石灰石、石膏等,导致岩石表面发生溶解。

随着时间的推移,这种溶解作用会使岩石表层逐渐被侵蚀剥蚀,形成凹陷的地表。

2.溶洞发育:当溶蚀作用进一步发展时,溶蚀形成的凹陷地表

下方的溶蚀空洞会逐渐扩大。

水流通过地下洞穴时,会进一步加剧溶蚀作用和溶洞发育。

在溶洞发育过程中,地下水系统不断改变,形成复杂的地下水网络。

当溶洞达到一定大小时,地表会发生坍塌形成凹陷,形成典型的喀斯特地貌,如摆泥洞、天坑等。

3.地下河流:在喀斯特地貌中,地下河流是溶洞发育的重要组

成部分。

河流沿着溶洞发育的通道流动,进一步加剧溶蚀作用,形成地下河谷。

这些地下河流通常沿着溶蚀作用发展的较弱部位流动,形成层状结构,如喀斯特峡谷等。

综上所述,溶蚀作用和溶洞发育是喀斯特地貌形成的主要过程。

溶蚀作用通过溶解岩石中的可溶性矿物质,逐渐侵蚀剥蚀地表;溶洞发育则是由溶蚀空洞的扩大和地下水系统的变化所引起的。

这些过程相互作用并相互促进,最终形成了典型的喀斯特地貌。

简述喀斯特地貌形成过程喀斯特地貌是指由于石灰岩等溶蚀性岩石溶解而形成的一种独特地貌,它以世界各地的喀斯特洞穴和溶洞闻名于世。

喀斯特地貌的形成过程可以分为四个主要阶段:岩石溶蚀、地下水侵蚀、地表塌陷和地表沉积,每个阶段都起到了不可或缺的作用。

首先是岩石溶蚀阶段。

喀斯特地貌的形成离不开溶蚀性岩石,其中最为典型的就是石灰岩。

在地质漫长的岁月中,地下水含有一定的酸性物质,当地下水渗入石灰岩中时,会与其内部的钙质反应形成可溶性的物质,导致岩石表面的溶解和溶蚀。

接下来是地下水侵蚀阶段。

当岩石开始被地下水蚕食后,地下水会在地下形成一个由一系列溶洞和洞穴组成的网络。

这些洞穴通常由于地下水在岩石中流动时的高速冲刷和侵蚀而形成。

随着时间的推移,这些洞穴会变得越来越大,最终演变成壮观的喀斯特洞穴。

第三个阶段是地表塌陷。

在地下洞穴形成的同时,地表上的土壤和岩层也会变得越来越薄弱。

由于地下洞穴的空间扩大,地表上的土地开始塌陷,形成了特征鲜明的坑洼地貌。

这些坑洼地区通常呈现为碗状或圆锥状,被称为“喀斯特窪地”。

最后是地表沉积阶段。

随着地下洞穴的形成和地表塌陷的发生,地下水会向地表输送大量的溶解物质。

这些溶解物质在地表沉积,形成了各种各样的地形特征,如石笋、石柱和石钟乳等。

喀斯特地貌的这些特征都是由于地表沉积所导致的。

喀斯特地貌形成过程的四个阶段相互交织,相互作用,共同塑造了喀斯特地貌的奇特景观。

这种地貌不仅在地质学上具有重要意义,也为地貌学研究和旅游业提供了丰富的资源。

通过深入研究喀斯特地貌形成的过程,不仅能够增加人们对于地球演化的理解,同时也对于保护喀斯特地区的生态环境具有重要的指导意义。

喀斯特地貌形成过程及原理1. 什么是喀斯特地貌?喀斯特地貌,听起来有点高深,但其实就是大自然的一种奇妙创作。

想象一下,山坡上突然冒出来的石灰岩溶洞、奇形怪状的石柱,还有那些神秘的小溪,都是这个地貌的“杰作”。

那么,这些神奇的景象到底是怎么来的呢?我们就来深入聊聊喀斯特地貌的形成过程和原理。

1.1 喀斯特地貌的基本组成首先,喀斯特地貌主要由石灰岩构成,这种岩石在地球上可是相当常见的。

经过长时间的风化和侵蚀,石灰岩会逐渐被溶解,形成各种各样的洞穴、峡谷和石柱。

你能想象吗?就像是大自然的雕刻家,用水和时间雕琢出这些精美的作品。

而这一切,都是因为水的“参与”!1.2 水的角色水在这里可是个“大明星”。

它不仅是生命之源,也是形成喀斯特地貌的“魔法师”。

当雨水渗透到土壤中,带着二氧化碳,它就变成了弱酸性水,能与石灰岩反应,慢慢将岩石溶解。

想象一下,这就像是你在泡茶时,把茶叶放入热水中,慢慢释放出香气一样。

随着时间的推移,这种“溶解”过程不断进行,最终形成了我们看到的喀斯特地貌。

2. 形成过程接下来,我们聊聊喀斯特地貌形成的几个主要阶段。

2.1 侵蚀阶段一开始,雨水和地下水开始侵蚀石灰岩。

这个过程可以持续数千年,甚至数万年。

最开始的侵蚀可能是微小的裂缝,随着时间的推移,这些裂缝会逐渐扩大,形成洞穴。

就像是你在海边看到的那些小石头,经过海浪的拍打,变得光滑而美丽。

2.2 洞穴的发展随着侵蚀的加剧,洞穴变得越来越大,内部可能形成钟乳石和石笋。

这些奇形怪状的石头,经过无数年的水滴滋润,变得闪闪发光,像是大自然的艺术品。

你走进这样的洞穴,仿佛进入了一个神秘的世界,耳边只有水滴的声音,令人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

3. 喀斯特地貌的魅力最后,我们来谈谈喀斯特地貌的魅力。

它不仅仅是自然景观,更是一种文化符号。

3.1 生态价值喀斯特地区通常拥有独特的生态系统,许多植物和动物在这里生存、繁衍。

就像是隐藏在城市中的绿洲,给人们带来一丝宁静。

立体地貌喀斯特模型一、什么是喀斯特地貌?喀斯特地貌是地球上最为独特和壮观的地貌之一,它以特殊的岩溶地貌类型而闻名于世。

喀斯特地貌主要分布在石灰岩、大理石等可溶性岩石地区,形成了各种各样的地表和地下的地貌景观。

中国的喀斯特地貌主要分布在贵州、广西、云南等地,其中贵州的喀斯特地貌最为著名。

二、喀斯特地貌的形成原因喀斯特地貌的形成主要是由于地下水的溶蚀作用和地表水的侵蚀作用所造成的。

在喀斯特地区,地下水通过岩石裂隙渗入地下,在长时间的溶蚀作用下,岩石溶解成水溶的溶质,形成了地下洞穴和地下河道。

地表的水流也会侵蚀地表的岩石,形成了溶洞、峡谷、天坑等地貌景观。

三、喀斯特地貌的特点1.地表地貌多样:喀斯特地貌的地表地貌非常多样,包括溶洞、峡谷、天坑、岩溶塔、喀斯特平原等。

这些地貌景观形态独特,给人以壮观和神秘的感觉。

2.地下地貌复杂:喀斯特地貌的地下地貌同样非常复杂,地下洞穴、地下河道等形态丰富多样。

这些地下地貌是地表地貌的延伸,形成了地下的奇观。

3.水文系统发达:喀斯特地貌的地下水系统非常发达,地下河道、地下湖泊等形成了独特的水文景观。

这些水文系统对于当地的生态环境和水资源具有重要意义。

四、喀斯特地貌模型的建立为了更好地研究和了解喀斯特地貌,科学家们建立了喀斯特地貌模型。

喀斯特地貌模型是对喀斯特地貌形成过程的模拟和重现,通过模型可以更加清晰地展示喀斯特地貌的形成原理和特点。

喀斯特地貌模型的建立需要考虑多个因素,包括地质构造、岩石类型、水文条件等。

科学家们通常会根据实地调查和野外观察的数据,结合现代地质学和水文学理论,建立数学模型和物理模型,模拟地下水的流动和地表水的侵蚀过程,从而重现喀斯特地貌的形成过程。

五、喀斯特地貌模型的应用喀斯特地貌模型的建立不仅可以帮助科学家们更好地理解喀斯特地貌的形成机制,还可以应用于资源勘探、环境保护和旅游开发等方面。

1.资源勘探:喀斯特地貌模型可以帮助科学家们预测地下水资源的分布和储量,为水资源的开发和利用提供科学依据。

喀斯特地貌的形成原因高中地理万能答题术语高三地理第一轮复习用什么资料?高中地理图表题做题思路高考状元学习地理的方法有哪些?喀斯特地貌(英语:karstlandform),是具有溶蚀力的水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特(Karst)一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称谓,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

我国云贵高原、湖南南部郴州等地区属于典型的喀斯特地貌区。

我国喀斯特地貌分布区域较广,如广西、云南等地。

喀斯特地貌主要特征体现在溶洞、天坑等地理现象。

1、地表水沿灰岩内的节理面或裂隙面等发生溶蚀,形成溶沟(或溶槽),原先成层分布的石灰岩被溶沟分开成石柱或石笋。

2、地表水沿灰岩裂缝向下渗流和溶蚀,超过100米深后形成落水洞。

3、从落水洞下落的地下水到含水层后发生横向流动,形成溶洞。

4、随地下洞穴的形成地表发生塌陷,塌陷的深度大面积小,称坍陷漏斗,深度小面积大则称陷塘。

5、地下水的溶蚀与塌陷作用长期相结合地作用,形成坡立谷和天生桥。

6、地面上升,原溶洞和地下河等被抬出地表成干谷和石林,地下水的溶蚀作用在旧日的溶洞和地下河之云南路南的石林是上述第一阶段(溶沟阶段)的产物,这里的自然风光因阿诗玛姑娘的动人传说而变得格外旖旎。

桂林的象鼻山,则是原地下河道出露地表形成的。

在广西境内,经常可看到这种抬升到地表以上的溶洞,俗称“神女镜”或“仙女镜”。

按出露条件,喀斯特地貌可划分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特这三种。

按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特五种。

按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特四种。

1、成因原理喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

喀斯特地貌是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐)进行以化学溶蚀作用为主而形成的地貌。

喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯的利亚半岛的石灰岩高原的地名,19世纪末,南斯拉夫学者司威杰(J.Cvijic)首先对该地区进行研究,并借用喀斯特一词作为石灰岩地区一系列作用过程的现象的总称,到1966年我国第二次喀特学术会建议将“喀斯特”一词改为“岩溶”。

所以,喀斯特地貌亦称岩溶地貌。

岩溶地貌地面上往往崎呕不平,岩石嶙峋,奇蜂林立,地表常见有石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石、石柱,美不胜收。

我国岩溶地貌分布十分广泛,主要集中于广西、云南、贵州等省区,如广西桂林的山美、石美,水美、洞美,云南的路南石林等闻名于世。

喀斯特地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀作用等所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

喀斯特一词源自前南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,当地称谓,意为岩石裸露的地方,“喀斯特地貌”因近代喀斯特研究发轫于该地而得名。

我国云贵高原、湖南南部郴州等地区属于典型的喀斯特地貌区。

我国喀斯特地貌分布区域较广,如广西、云南等地。

喀斯特地貌形成的原因喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

石灰岩的主要成分是碳酸钙,在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙,后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。

这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。

地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。

大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。

喀斯特景观。

从溶解度上看,卤化盐岩,硫酸盐岩,碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩,白云岩,泥灰岩。

喀斯特地貌是地球上一种特殊的地貌类型,以岩溶作用为主要形成过程。

在高中地理学科中,喀斯特地貌是一个重要的学习内容。

下面我将为您介绍一些与喀斯特地貌相关的高中地理知识。

1. 喀斯特地貌形成原因:喀斯特地貌主要是由于地下水在含有溶蚀性岩石(如石灰岩、石膏岩等)的地区发生溶蚀作用而形成的。

水通过渗透、流动和溶解作用,溶解岩石中的溶质,形成溶蚀洞穴、地下河流、地下溶洞等地貌特征。

2. 喀斯特地貌特征:喀斯特地貌具有明显的特征,包括溶蚀洞穴、地下河流、地下溶洞、地表塌陷、喀斯特平原、喀斯特盆地等。

其中,溶蚀洞穴是喀斯特地貌的典型特征,形成于地下溶蚀作用,有着独特的地貌景观。

3. 喀斯特地貌分布:喀斯特地貌广泛分布于世界各地,特别是石灰岩地区。

在中国,喀斯特地貌主要分布于贵州、广西、云南等地,

其中贵州的喀斯特地貌被称为中国喀斯特之乡。

4. 喀斯特地貌的资源价值:喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还蕴含丰富的资源价值。

喀斯特地区的地下水资源丰富,供应了周边地区的生活用水和农业灌溉水源。

此外,喀斯特地区还富含矿产资源,如石灰石、铝土矿等,对地方经济发展有着重要意义。

5. 喀斯特地貌的保护与利用:由于喀斯特地貌具有独特的自然景观和重要的生态系统功能,对其保护和合理利用成为地理学和环境保护的重要课题。

在喀斯特地区,需要加强土地资源管理、水资源保护和生态环境恢复等方面的工作,推动可持续发展。

这些是与高中地理学科中的喀斯特地貌相关的一些知识点,希望对您有所帮助。

喀斯特地貌形成原因不同的环境的地貌有一些是不太一样的, 很多地貌都充满着艺术气息。

一些地貌的造型以及构造都充满着氛围感, 这种地貌深受游客的喜爱。

喀斯特地貌就深受很多人的喜爱, 喀斯特地貌是中国的五大造型地貌之一, 很多人在观赏喀斯特地貌之余, 就在想这种地貌是怎样形成的?现在, 就让我来解决这个问题吧。

喀斯特地貌是这个地方含有的石灰岩被地下水以及地表上的水经过大自然的破坏以及在经过水的侵蚀之后沉积而成的。

喀斯特地貌的形成与地下水以及地表的水有很大的关系, 因为石灰岩主要的成分是碳酸钙, 碳酸钙溶于水, 所以石灰岩因为水的作用就会产生变形。

喀斯特地貌在我国的分布非常广, 几乎每一个地方都有喀斯特地貌的存在。

喀斯特地貌的存在给这些地方带来很大的观赏性作用, 喀斯特地貌所在的地方大多都开发了旅游业, 这些喀斯特地貌成了当地的景点之一, 很多喀斯特地貌由于时代悠久, 就被录入例如世界自然遗产。

喀斯特地貌形成原因(喀斯特地貌的形成过程和特点)喀斯特地貌的形成如果用最简单的模型来概括的话可以说是水对岩石的溶解作用。

当水中含有一定量的二氧化碳时, 可形成碳酸, 而碳酸电离出来的氢离子可以溶解部分易溶解的岩石。

喀斯特(Karst)一词来自于斯洛文尼亚伊斯特拉半岛的喀斯特高原(延伸到意大利东北部, 但绝大部分位于斯洛文尼亚境内), 当地称其为Kras, 意为岩石裸露的地方。

这也直接点出了喀斯特地貌的特征。

云南石林中裸露的岩石我国在第二届中国岩溶(喀斯特)学术会议(1966年)上将“喀斯特”一词改为“岩溶”, 岩溶一词则是更加直观地表达喀斯特的形成原因: 岩石被水溶解后所形成的地质现象。

喀斯特地貌(Karst Landform), 是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

除溶蚀作用以外, 还包括流水的冲蚀、潜蚀, 以及坍陷等机械侵蚀过程。

[1]喀斯特地貌示意图喀斯特地貌可分为地表喀斯特和地下喀斯特(喀斯特地貌类别划分因为分类标准不同所以还存在其他划分方法)。

喀斯特地貌演变的理由

喀斯特地貌的成因主要由内力和外力作用共同形成:

(一)内力作用:

内力作用主要包括地壳运动、岩浆活动,将地表岩石圈变得凹凸不平。

(二)外力作用:

1、风力作用

风力作用分为两种:风力侵蚀作用,通过风力的侵蚀,将一些大的石块、土块侵蚀成不同的形状,就形成了风力侵蚀地貌,如风蚀蘑菇、戈壁等;风力堆积作用,通过风力搬运一些碎石砂砾然后堆积在一些地区就形成了风力堆积地貌,比如沙丘等。

2、流水作用

流水作用分为两种:流水侵蚀作用,由于地转偏向力和重力等作用,使得河流水、雨水、海水等将流经地区的岩石、土壤侵蚀搬运后形成特殊的流水侵蚀地貌,如黄土高原等;流水堆积作用,流水携带大量泥沙在流速减缓的地区沉积下来,形成流水堆积地貌,如河口三角洲等。

(一)什么是喀斯特地貌?

喀斯特地貌是指可溶性岩石受水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌,如石芽、石沟、石林、峰林、落水洞、漏斗、喀斯特洼地、溶洞、地下河等。

(二)喀斯特地貌的形成原因?

中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候形成,奠定了现今喀斯特地带性的基础,华南保持了湿热气候,华中变得湿润,喀斯特发育转向强烈。

尤其是第四纪以来,地壳迅速上升,喀斯特地貌随之迅速发育,类型复杂多样。

随冰期与间冰期的交替,气候带频繁变动,但在交替变动中气候带有逐步南移的特点,华南热带峰林的北界达南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

这一界线较现今热带界线偏北约3~4个纬度,可见峰林的北界不是在现代气候条件下形成的。

中国东部气温和雨量虽是向北渐变,但喀斯特地带性的差异却非常明显。

这是因为受冰期与间冰期气候的影响,间冰期时中国的气温和雨量

都较高,有利于喀斯特发育。

而冰期时寒冷少雨,强烈地抑制了喀斯特的发育。

但越往热带其影响越小。

在热带峰林区域,保持了峰林得以断续发育的条件,而从华中向东北则影响越来越大,喀斯特作用的强度向北迅速降低,使类型发生明显的变化。

广大的西北地区,从第三纪以来均处于干燥气候条件下,是喀斯特几乎不发育的地区。

(三)喀斯特地貌的类型?

喀斯特地貌可划分许多不同的类型。

按出露条件分为:裸露型喀斯特地貌、覆盖型喀斯特地貌、埋藏型喀斯特地貌。

按气候带分为:热带喀斯特地貌、亚热带喀斯特地貌、温带喀斯特地貌、寒带喀斯特地貌、干旱区喀斯特地貌。

按岩性分为:石灰岩喀斯特地貌、白云岩喀斯特地貌、石膏喀斯特地貌、盐喀斯特地貌。

此外,还有按海拔高度、发育程度、水文特征、形成时期等不同的划分等。

由其他不同成因而产生形态上类似喀斯特地貌的现象,统称为假喀斯特地貌,包括碎屑喀斯特地貌、黄土和粘土喀斯特地貌、热融喀斯特地貌和火山岩区的熔岩喀斯特地貌等。

它们不是由可溶性岩石所构成,在本质上不同于喀斯特地貌。

(1)地表形态

中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候

,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候形成,奠定了现今喀斯特地带性的基础,华南保持了湿热气候,华中变得湿润,喀斯特发育转向强烈。

尤其是第四纪以来,地壳迅速上升,喀斯特地貌随之迅速发育,类型复杂多样。

随冰期与间冰期的交替,气候带频繁变动,但在交替变动中气候带有逐步南移的特点,华南热带峰林的北界达南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

这一界线较现今热带界线偏北约3~4个纬度,可见峰林的北界不是在现代气候条件下形成的。

中国东部气温和雨量虽是向北渐变,但喀斯特地带性的差异却非常明显。

这是因为受冰期与间冰期气候的影响,间冰期时中国的气温和雨量都较高,有利于喀斯特发育。

而冰期时寒冷少雨,强烈地抑制了喀斯特的发育。

但越往热带其影响越小。

在热带峰林区域,保持了峰林得以断续发育的条件,而从华中向东北则影响越来越大,喀斯特作用的强度向北迅速降低,使类型发生明显的变化。

广大的西北地区,从第三纪以来均处于干燥气候条件下,是喀斯特几乎不发育的地区。

(2)地下形态

溶洞:又称洞穴,它是地下水沿着可溶性岩石的层面、节理或断层进行溶蚀和侵蚀而形成的地下孔道。

溶洞中的喀斯特形态主要有石钟乳、石笋、石柱、石幔、石灰华和泉华。

贵州著名景点安顺龙宫和织金县的织金洞就是地下喀斯特地貌的杰作。

(三)喀斯特地貌对植物,动物,人类生产生活的影响是什么?

(1)喀斯特地貌对人类生产生活的影响

1.如有些地区因喀斯特发育使地表严重缺水,或在雨季时地表水来不及排泄,使一些喀斯特洼地积水成灾,影响农业生产;

2.喀斯特洞穴导致坝区、库区发生渗漏;

3.采矿或开挖隧道时发生涌水;

4.喀斯特地下水位迅速下降,导致地面的塌陷;

5.路基或铁路建筑物遇地下喀斯特泉水受淹等。

但是,喀斯特区也有大量有利于生产的因素。

1.如喀斯特洞穴是地下水运动和贮存的良好场所,可利用洞穴作为地下水库,进行发电和灌溉;

2.喀斯特泉水水量充沛,水质良好,宜于灌溉、饮用,且有承压性,便于开发利用;喀斯特矿泉、温泉富含有益的元素和气体,在医疗上价值很大;

3.喀斯特区的矿产资源较丰富,尤以喀斯特洞穴和古喀斯特面上的各种沉积矿产最为丰富。

近年来,随着石油、天然气的勘探和开采,发现古喀斯特潜山是良好的储油气构造;4.喀斯特区的奇峰异洞、明暗相间的河流、清澈的喀斯特泉等,是很好的旅游资源。

(三)列举贵州的喀斯特地貌景区并分析

其所属类型?

(1)织金洞

织金洞是喀斯特地貌中典型的溶洞景观,是一个多格局、多层次、多类型的高位旱洞,洞内岩溶生长独特,景物规模宏大,雄伟壮观,千姿百态,精妙绝伦。

全洞初勘长12.1公里,面积达70平方米,两壁最宽处173米,垂直高度多在50~60米,最高处达150米。

洞内空间开阔,地形起伏迭宕,岩溶堆积物达40多种,囊括了世界溶洞所有的形态类别。

全洞开放7个厅堂,有112处景物、景观。

洞内遍体洁白,高17米的“银雨树”以及形态各异的“塔松”、“卷曲石”、“穴罐”、“鸡血石”等堪称稀世珍品,具有极高的观赏价值河科研价值。

经有关专家、学者考察,被誉为汇集天地美景、天下奇观一洞的“地下艺术宝库”和“举世无双的岩溶博物馆”。

经考察世界著名溶洞并进行对比证明,织金洞的规模、岩溶色彩、形态均名列世界溶洞前茅。

有诗曰:“黄山归来不看岳,织金洞外无洞天”。

织金洞。

织金洞

之所以被人们称为“溶洞之王”在于它在世界溶洞中具有多项世界之最。

如整个洞已开发部分就达

35万平方米;洞内堆积物的多品类、高品位为世间少有;洞厅的最高、最宽跨度属于至极;神奇的银雨树,精巧的卷曲石举世罕见。

最大的景物是金塔宫内的塔林世界,在1.6万平方米的洞厅内,耸立着100多座金塔银塔,而且隔成11个厅堂。

金塔银塔之间,石笋、石藤、石幔、石帏、钟旗、石鼓、石柱遍布,与塔群遥相呼应。

(2)兴义万峰林

万峰林是喀斯特地貌中典型的峰林峰丛景观,其长200多公里,宽30-50公里,仅兴义市境内就有2000多平方公里的面积占兴义市国土面积三分之二以上,是中国西南三大喀斯特地貌之一。

从地质学的角度看,北部为峰林盆地,中南部为峰林洼地和峰丛山地,峰林、峰丛大多为呈锥形,部分为钟状、平顶状和马鞍状,堪称一座“中国锥状喀斯特博物馆”。

上线以海拔1600米左右的高寒土山为界,下线至海拔800米左右的亚热带红壤土山,形成一个环形山带。

长200多公里,宽30-50公里,仅兴义市境内就有2000多平方公里的面积,占兴义市国土面积的三分之二以上。

根据峰林的形态,分为列阵峰林、宝剑峰林、群龙峰林、罗汉峰林、

叠帽峰林等五大类型。

每一类都各具特色,既独立成趣,又与其他类型的峰林相辅相成,组成雄奇浩瀚的岩溶景观。

万峰林分为东峰林和西峰林两大片。

对外开放的主要是下五屯镇境内的西峰林。

西峰林是一座座奇美的山峦,与碧绿的田野、弯曲的河流、古朴的村寨、葱郁的树林融为一体,构成大自然中最佳的生态环境,形成天底下罕见的峰林田园风光。

万峰林景区由成千上万座奇峰秀石组成,绵延数百公里,以气势宏大壮阔,整体造型完美,山峰密集奇特而倍受中外游客的青眯。

它分为东、西峰林两大景区,景致各异,相映成趣,分别被称为大自然的水画、天然大盆景。

国民政府前军政部长何应钦故居、北伐军护法军总司令王电轮将军故居皆坐落于峰林之中。