南京历史演变过程

- 格式:ppt

- 大小:12.33 MB

- 文档页数:53

南京历史概述及主要历史遗迹南京历史文化概述远古人类的足迹,随着时代推移而遍及今日的南京。

东郊汤山出土了距今约30万~50万年的“南京猿人”完整的头骨化石;溧水县神仙洞发现了距今l万年以前的“溧水人”遗址。

距今6000多年前,南京鼓楼岗西北侧的北阴阳营和玄武湖畔、长江岸边开始出现新石器时代的原始村落,聚居着南京的初民。

3000多年前,沿江河地带,已经相当密集地分布着青铜时代的居民聚落,以秦淮河中游的湖熟镇一带较为集中,称为“湖熟文化”。

公元前472年,越王勾践灭吴后,在今中华门西南侧建城,开创了南京的城垣史。

公元前333年,楚威王大败越国,于石头山筑城置金陵邑,金陵之称亦因此而得名。

秦汉时期,南京地区随经济发展而建县渐多。

汉末三国鼎立之初,公元229年,孙权在武昌称帝,9月即迁都于此,称作建业,为南京建都之始。

公元317年,晋琅琊王司马睿建立东晋政权,以建康(今南京)为国都,这是南京城市发展史上的第一个高峰时期。

此后,南朝宋、齐、梁、陈相继定都建康,史称“六代豪华”,南京由此有“六朝古都”的美称。

公元937年,南京成为南唐的首都,称为江宁府,这是南京城市发展史上的第二个高峰期。

1368年,朱元璋在应天府称帝,建立明朝,以“应天”为“南京”,第一次成为一统天下的全国首都。

由此,南京城市发展进入又一高峰期,南京都城为当时世界第一大城。

1853年,太平天国定都于此,改名天京。

1912年元旦,中华民国成立,孙中山在南京就任中华民国临时大总统。

1927年,国民政府定南京为首都。

“金陵自古帝王州”,从中古到近现代,继孙吴之后,东晋、宋、齐、梁、陈、南唐、明朝、太平天国以及中华民国先后定都南京,共455年,史称“十代故都”,留下了丰富的文化文化遗产。

1949年4月23日南京解放,成为中央人民政府直辖市。

1952年9月,南京为江苏省省辖市。

1953年1月1日,江苏省人民政府成立,南京为江苏省省会。

1994年2月,经国务院同意,中央机构编制委员会明确南京的行政级别为副省级。

从最初的13座城门,到如今门开门废,南京城依然拥有20座左右的古今城门文/于峰2016年9月5日,一场特殊的生日会在南京城墙的正南门——中华门举行。

650名生日同为9月5日的南京市民,齐聚中国最大的瓮城——中华门瓮城之内,为650岁“寿星”——南京城墙庆贺生辰。

城墙年龄如何推算出来一座古老城墙的“出生年月”是怎么推算出来的?南京明城墙研究专家杨国庆透露,这个依据来自严谨的史料考证。

据《明太祖实录》卷二十一中记载,元至正二十六年(1366),“丙午八月庚戌朔,拓建康城”。

也就是说,从那个时间点起,被称为“京城”的南京城垣开始大规模筑造。

依据中国科学院紫金山天文台编撰的《通用万年历》,换算为公历,“丙午八月庚戌”这一天,是公元1366年9月5日。

650年的风雨沧桑过后,这座经历太多战火,看惯政权更替的庞大城池,依然守护着南京人。

在《吉尼斯世界纪录》中,由城砖、条石构建的南京城墙也骄傲地占有一席之地:它是世界上现存最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣,总长度为35.267公里,目前墙体留存有25.091公里,遗址部分为10.176公里。

1988年被列为全国重点文物保护单位。

目前,作为“中国明清城墙”申遗的牵头城市,南京城墙正在与陕西西安城墙、浙江临海台州府城墙、湖北荆州城墙、湖北襄阳城墙、安徽寿县城墙、辽宁兴城城墙、安徽凤阳明中都皇城城墙一起向“世界文化遗产”发起冲击。

2016年3月,有关部门已经正式提交联合申遗文本,申遗工作亦在稳步推进之中。

《康熙南巡盛典》中的南京通济门城门“随形就势”开辟提及南京市区某一个地区,南京人往往不以街道来表述,而代之以城门。

“你住在哪里啊?”“我住在光华门!”“你去哪儿啊?”“我要去中华门!”古老城墙的城门,早就深深渗入南京人的生活,变身为不可取代的地理坐标或文化符号。

甚至于中华门、水西门这些最老的明代城门,已等同于彰显历史悠长的前缀,如南京城满大街的“水西门鸭子店”;又比如这两年成为南京旅游热点的“老门东历史街区”——“老门东”的“门”正是指中华门。

南京近代历史事件原因_南京近代历史事件解析侵华日军南京大屠杀遗址纪念碑段月萍1937年12月13日,侵华日军占领南京后,即制造了举世震惊、惨绝人寰的市京大屠杀事件。

今天店铺给大家整理了南京近代历史事件,希望对大家有所帮助。

南京大屠杀南京大屠杀指1937年至1945年中国抗日战争期间,中华民国在南京保卫战中失利、首都南京于1937年12月13日沦陷后,日军在南京及附近地区进行长达四十多天的大规模屠杀。

其中日军战争罪行包括抢掠、强奸、对大量平民及战俘进行屠杀等。

屠杀的规模、死伤人数等没有世界共同认可的数字,但一般认为死亡人数超过30万。

南京大屠杀是侵华日军公然违反国际条约和人类基本道德准则,是日军在侵华战争期间无数暴行中最突出、最有代表性的一例之一。

南京大屠杀期间,《纽约时报》、《中央日报》、《新华日报》等中外媒体,均对南京大屠杀进行了大量的揭露。

战后,中国国民政府对南京大屠杀进行了广泛的调查。

其中,南京审判战犯军事法庭经调查判定,日军集体屠杀有28案,屠杀人数有19万;零散屠杀有858案,死亡人数有15万,死亡人数达30多万,制造了惨绝人寰的特大惨案。

2015年10月9日,《南京大屠杀史档案》正式列入《世界记忆名录》。

南京大屠杀事件起因会战失利日军大屠杀1937年七七事变后,日本展开全面侵略中国的大规模战争。

同年8月13日至11月12日在上海及周边地区展开淞沪会战。

战役初期,日军于上海久攻不下,但日军进行战役侧翼机动,11月5日在杭州湾的全公亭、金山卫间登陆,中国军队陷入腹背受敌的形势,战局急转直下;11月8日蒋中正下令全线撤退;11月12日上海失守,淞沪会战结束。

1937年11月,国民革命军在淞沪会战中失利,上海被日本占领后,日军趁势分三路急向南京进犯。

中国方面就此开始准备在上海以西仅300余公里的首都南京的保卫作战,由于下达撤退命令过于仓促,后方国防工事交接发生失误,随着日军轰炸机的大范围轰炸,撤退演变为大溃败,虽然锡澄线上的江阴保卫战对阻击日军海军逆江而上进犯内地有重要意义,但南部无锡的快速陷落使锡澄国防线基本没有发挥作用,使北路日军主力一路顺利到达南京。

南京历史变迁作文

南京,古称金陵,是我国历史文化名城,也是东南重要的经济、文化和交通中心。

南京历史变迁甚大,经历了盛衰起伏,留下了许多历史遗迹。

南京两千多年的建城历史,可以追溯到春秋战国时期。

公元前4世纪,越王勾践在这里修建了寝殿台。

三国时,孙吴定都建业(今南京)。

南北朝时,南京成为南朝四朝的都城。

唐代,南京称江宁府。

宋元时期,南京仍为江南重要城市。

明洪武元年(1368年),朱元璋在这里建立明朝,定都南京,称之为京师,又名天坛。

南京成为全国政治、经济和文化中心,保持了近300年的鼎盛时期。

清朝定都北京后,南京逐渐衰落。

民国时期,南京又成为中华民国首都。

抗日战争时期,日军占领南京,进行南京大屠杀。

新中国成立后,南京成为东南重要的工业城市。

南京留下了众多历史遗迹,如明孝陵、清西陵、中山陵、总统府、百家湖、夫子庙等,见证了这座城市的沧桑变迁。

如今的南京,既保持着古都的历史气息,又焕发出现代化都市的新貌。

展望未来,南京必将继续发展,创造更加灿烂的文明。

南京人文地理百科知识南京是中国江苏省的省会,也是一座拥有悠久历史和丰富文化遗产的城市。

本文将带您了解南京的人文地理知识,从历史、文化、建筑和风景等多个方面展开介绍。

一、历史遗迹1. 南京明城墙:南京曾是中国明朝的首都,在明城墙建设过程中,采用了先进的城防设计和工程技术,至今保存较为完整,是中国现存规模最大、完整程度最高的明代城墙之一。

2. 明孝陵:明孝陵是明朝开国皇帝朱元璋及其皇后的陵墓,建于明朝建立后期,被列为世界文化遗产。

这是一座规模宏伟的皇家陵墓,包含了宏大的建筑群和精美的石刻,展示了明代建筑风格和艺术水平。

3. 中山陵:中山陵是中国现代史上伟大的国父孙中山先生的陵墓,位于玄武湖畔。

这座陵墓是一座中西结合的建筑群,规模宏大,建筑风格典雅,被誉为现代中国建筑史上的杰作。

二、文化遗产1. 夫子庙:夫子庙座落于秦淮河畔,是一座集文化、观光、购物等功能于一体的旅游胜地。

这里有传统的南京建筑风格,保存了大量的古代文物和历史遗迹,是体验南京传统文化的绝佳之地。

2. 南京博物院:南京博物院成立于1933年,是中国最早的博物馆之一。

馆内有丰富的文物收藏,涵盖了从古代到现代的各个时期和各个领域,是了解中国传统文化和历史的重要窗口。

3. 南京民俗博物馆:南京民俗博物馆位于秦淮河畔,展示了江苏地区丰富多样的民俗文化。

游客可以在这里了解传统的节庆风俗、民间艺术和手工艺制作技艺。

三、建筑风格1. 中山陵:中山陵的建筑群结合了中国传统建筑和西方现代建筑的元素,体现了中国人民对伟大领袖的崇敬之情和对民族复兴的渴望。

2. 南京长江大桥:南京长江大桥是中国第一座由中国人自行设计、建造的大型桥梁,也是中国现代桥梁建设的标志性作品。

它连接了南京市区和北岸新城区,是南京市的一张城市名片。

3. 南京夫子庙:夫子庙是一座传统的南京建筑群,其建筑风格典雅庄重,体现了中国古代建筑的独特魅力。

糅合了汉、唐、宋、元、明、清等多个时期的建筑元素,向世人展示了南京悠久的历史和博大精深的文化。

南京明城墙的历史演变南京明城墙兴建于明朝,最初的用途是军事防御,所以,城墙坚固耐用,这是明城墙得以保存下来的重要原因。

朱棣当权时,南京作为“留都”,政治地位下降,城墙建设开始不受重视。

至清朝和民国时期,城市规模不断扩大,明城墙遭到破坏。

改革开放以后,明城墙的历史文化价值得到前所未有的重视,开始走上了与城市发展相协调的可持续发展道路。

标签:南京;明城墙;历史;保护一、南京明城墙的兴建与完善从历史上看,南京明城墙是在南唐都城的基础上利用它的南面和西面城墙加以拓宽、加高进而扩大建成明都城城墙。

而南唐城墙可上溯至东吴黄龙元年(229年)建造的都城建业。

根据文献记载,孙权在汉献帝建安十六年(221年)自京口迁至株陵,第二年就在石头山上楚国金陵邑的旧址上修建石头城。

至于东吴的建业都城,则位于石头城的东面。

北依覆舟山和玄武湖,南近秦淮,东凭钟山西麓,西隔冶城山与石头城相望。

①东晋和南朝时的建康城阙和宫殿,虽然大体上继承了东吴的基础,但各代都有兴筑。

像建康都城,原来只有土城和竹篱门,到萧齐建元二年(480年)就全部改为大砖砌造。

唐末五代时期,对于城郭的建造有了新的发展,“初伪吴杨行密子溥,在唐末,取升州(今南京),从将徐温自领升州,改筑城郭,为金陵府,至石晋天福元年,伪吴天祚二年(936年),温假子知诰篡吴,以金陵为西都,改金陵府为江宁府。

遂以府治为宫,以城为都,国号唐(即南唐),复姓李,更名昪。

城周二十五里,比六朝都城近南,贯秦淮于城中,西据石头,即今石城,三山二门:南接长干,即今聚宝门;东门以白下桥为限,即今大中桥;北门以元(玄)武桥为限,即今北门桥。

”②南唐的金陵城经过上述两次扩建后,把著名的石头城和秦淮河都包入城内,其范围大体上东到今大中桥,西抵今水西门和汉西门,南及今中华门,北至今北门桥,相当于明代南京城的西南大部。

当时的城墙上宽两丈五尺,下宽三丈五尺,高二丈五尺。

凯有龙光、栅寨及上、下水门和东、西、南、北共八门。

南京城的建筑风格演变与历史变迁南京作为中国古都之一,其建筑风格演变与历史变迁可以追溯到远古时代。

本文将从南京城的建立开始,分析南京建筑风格的演变与历史变迁,并探讨其与社会政治、文化背景的关系。

第一章:南京城的建立南京城的建立可以追溯到公元前495年的吴王夫差时期。

当时,夫差将吴都迁至今天的南京地区,并在此建立了吴国的都城。

吴国的建立奠定了南京城作为政治和文化中心的基石。

第二章:南京城的初期建筑风格夫差时期的南京城建筑风格以宫殿、城墙和祭祀建筑为主,体现了吴国政治与宗教的特点。

宫殿建筑雄伟庄严,城墙坚固耐用,祭祀建筑富丽堂皇。

这些建筑风格反映了当时南京城的政治权威和文化积淀。

第三章:南京城的明清时期建筑风格南京城在明清时期经历了重要的建筑风格演变。

明代南明政权时期,南京城的建筑风格融合了明代宫殿建筑和南方传统建筑的特点,注重宏伟和精细的雕刻工艺。

清代南京城则更多地受到北方建筑的影响,注重布局和规划,形成了一套独特的建筑风格。

第四章:南京城的现代建筑风格近代以来,南京城经历了许多战争和变迁,其建筑风格也多次变化。

20世纪初,南京成为中国的首都,大量现代建筑涌现,体现了西方现代主义建筑的影响。

而在南京解放后,社会主义建筑风格开始兴起,大量的宏伟建筑如南京大剧院、夫子庙等相继兴建。

第五章:南京城的当代建筑风格随着城市发展和经济的快速增长,南京城的建筑风格不断演化。

如今,南京城的建筑风格已变得多样化,古朴与现代相互交融。

传统建筑与现代高楼并存,形成了独特的城市景观。

结语南京城的建筑风格演变与历史变迁紧密联系,在不同的历史时期受到不同的政治、社会和文化背景的影响。

无论是古代的宫殿建筑,还是近代的现代主义建筑,都为南京城增添了独特的魅力。

期待未来,南京城的建筑风格会继续演变,展示出更多的历史与现代的交融之处。

南京城市规划与人文地理资源南京,这座具有悠久历史和丰富文化的城市,自古以来就是政治、经济、文化中心。

南京城市规划与人文地理资源密切相关,相互影响。

本文将从南京城市规划的演变、人文地理资源的内涵及其对南京城市规划的影响等方面进行详细探讨。

一、南京城市规划的演变南京城市规划的历史可追溯至公元前472年,越国灭吴后,越王勾践在南京地区建立越城,这是南京建城的开始。

自此后,南京历经了东吴、东晋、南朝、宋、元、明、太平天国、中华民国等历史时期,每个时期都对南京城市规划产生了重要影响。

1.东吴时期:南京作为孙权的都城,城市规模较小,主要分布在今南京城区的西北部。

2.东晋时期:晋元帝司马睿南渡,定都建康(今南京),城市规模有所扩大,形成了以宫城为中心的城市格局。

3.南朝时期:南朝四国相继定都南京,城市规模进一步扩大,建筑、园林、佛教等方面都取得了很高的发展。

4.宋朝时期:南京成为江南东路的首府,城市规模达到高峰,人口超过百万。

5.元朝时期:南京被定为行省都元帅府,城市规划有了很大发展,建设了许多宫殿、庙宇、桥梁等。

6.明朝时期:明成祖朱棣定都南京,进行了大规模的城市建设,形成了宫城、皇城、内城、外城四重城垣的格局。

7.太平天国时期:太平天国定都天京(今南京),进行了大规模的城市建设,修建了天安门、天王府等建筑。

8.中华民国时期:南京成为中华民国的首都,城市规划有了新的发展,建设了许多近代化的建筑、道路、桥梁等。

新中国成立后,南京城市规划经历了多次调整,逐渐形成了现代化的城市格局。

近年来,南京城市规划以“江南古城、文化名城、生态宜居城”为目标,着力打造国际化、现代化、生态化的美丽南京。

二、人文地理资源的内涵人文地理资源是指一个地区在长期历史发展过程中形成的具有独特地域特色的文化、历史、旅游、民俗等资源。

南京作为一座历史文化名城,拥有丰富的人文地理资源。

1.历史文化资源:南京有着悠久的历史,曾是十朝都城,留下了大量的历史文化遗产。

南京城市历史发展(一)【引言概述】南京是中国具有悠久历史和丰富文化的城市之一。

自古以来,南京扮演了重要的政治、经济和文化中心角色。

本文将从南京城市历史发展的角度,探讨其丰富的历史沿革,并重点介绍南京的建筑风格、名胜古迹、文化底蕴以及城市规划等内容。

【正文】一、南京的建城沿革1. 南京的建城起源于古代史,最早可以追溯到约公元前495年的吴国时期。

2. 南京在明朝时期成为中国的首都,并进行了大规模的城市规划和建设工作。

3. 清朝时期,南京再次成为重要的政治中心,修建了许多宏伟的建筑,如夫子庙、明孝陵等。

4. 在20世纪初的民国时期,南京成为临时首都,推动了城市现代化进程。

二、南京的建筑风格1. 南京古城墙是南京建筑的代表性标志,展现了传统的城市防御系统。

2. 明清时期的建筑风格对南京的城市景观产生了深远影响,以黄金分割比例和富丽堂皇的装饰为特点。

3. 南京的民居建筑体现了江南地区的独特风情,以精美的木结构、雕花和园林为特色。

三、南京的名胜古迹1. 中山陵是中国现代史上重要的地标之一,作为孙中山先生的陵墓,吸引着大量游客。

2. 紫金山是南京的自然风景名胜区,拥有秀丽的山水景观和丰富的植物资源。

3. 夫子庙是南京的文化名所,富含传统的文化元素和庙堂建筑风格。

四、南京的文化底蕴1. 南京曾是六朝古都,拥有丰富的文化遗产和历史记忆。

2. 南京的文化底蕴体现在文学、绘画、戏曲和艺术等多个方面。

3. 南京大学、东南大学等高等教育机构的存在,使南京成为中国文化智慧的重要源泉。

五、南京的城市规划1. 近年来,南京进行了大规模的城市更新和改善计划,提升了整体城市形象和功能。

2. 南京奥体中心、金陵图书馆等大型城市建设项目,为城市发展增添了新的亮点。

3. 南京的城市规划注重融合传统文化与现代发展,创造了独特的城市风貌。

【总结】南京作为中国具有丰富历史和文化底蕴的城市,在城市历史发展方面经历了多个重要阶段。

其建筑风格、名胜古迹、文化底蕴以及城市规划都是南京鲜明的特点。

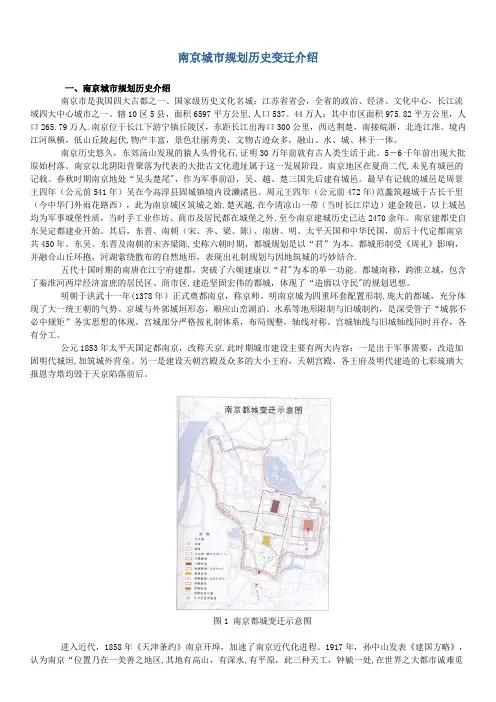

南京城市规划历史变迁介绍一、南京城市规划历史介绍南京市是我国四大古都之一、国家级历史文化名城;江苏省省会,全省的政治、经济、文化中心,长江流域四大中心城市之一。

辖10区5县,面积6597平方公里,人口537。

44万人;其中市区面积975.82平方公里,人口265.79万人.南京位于长江下游宁镇丘陵区,东距长江出海口300公里,西达荆楚,南接皖浙,北连江淮。

境内江河纵横,低山丘陵起伏,物产丰富,景色壮丽秀美,文物古迹众多,融山、水、城、林于一体。

南京历史悠久,东郊汤山发现的猿人头骨化石,证明30万年前就有古人类生活于此。

5-6千年前出现大批原始村落。

南京以北阴阳营聚落为代表的大批古文化遗址属于这一发展阶段。

南京地区在夏商二代,未见有城邑的记载。

春秋时期南京地处“吴头楚尾",作为军事前沿,吴、越、楚三国先后建有城邑。

最早有记载的城邑是周景王四年(公元前541年)吴在今高淳县固城镇境内设濑渚邑。

周元王四年(公元前472年)范蠡筑越城于古长干里(今中华门外雨花路西),此为南京城区筑城之始,楚灭越,在今清凉山一带(当时长江岸边)建金陵邑,以上城邑均为军事城堡性质,当时手工业作坊、商市及居民都在城堡之外.至今南京建城历史已达2470余年。

南京建都史自东吴定都建业开始。

其后,东晋、南朝(宋、齐、梁、陈)、南唐、明、太平天国和中华民国,前后十代定都南京共450年。

东吴、东晋及南朝的宋齐梁陈,史称六朝时期,都城规划是以“君”为本。

都城形制受《周礼》影响,并融合山丘环抱,河湖萦绕散布的自然地形,表现出礼制规划与因地筑城的巧妙结合.五代十国时期的南唐在江宁府建都,突破了六朝建康以“君"为本的单一功能。

都城南移,跨淮立城,包含了秦淮河两岸经济富庶的居民区、商市区,建造坚固宏伟的都城,体现了“造廓以守民"的规划思想。

明朝于洪武十一年(1378年)正式奠都南京,称京师。

明南京城为四重环套配置形制.庞大的都城,充分体现了大一统王朝的气势。

南京在历史上各个时期的名称分别是什么南京的古称有金陵、秣陵、建邺、建康、集庆、江宁、应天等,具体情况如下。

春秋末年:治城——吴王夫差在今朝天宫一带筑冶城,开办冶铸铜器的手工业作坊。

公元前473年:越城——越国灭吴后,范蠡在今中华门外的长干里筑越城,是在南京主城地区有确切年代可考的建造最早的一座城池,南京主城地区建城的开端。

公元前333年:金陵——楚威王熊商于石头城筑金陵邑,金陵之名源于此。

秦汉:秣陵——术士对秦始皇说:金陵有天子气。

秦始皇大为不悦,命人开凿方山,使淮水流贯金陵,把王气泄散,并将金陵改为秣陵。

三国至南北朝:建康——孙权在此建都,改秣陵为建邺。

后改称建康。

此后,东晋、南朝的宋、齐、梁、陈均相继在此建都,故南京有“六朝古都”之称,隋朝:蒋州、丹阳——隋平毁建康,统于蒋州。

至隋大业三年(607年),废蒋州,置丹阳郡,江宁县属丹阳郡。

唐朝:金陵——唐朝初年置江宁郡,后置升州,再后改为金陵府。

南唐:江宁——升元元年(937年)建都金陵,改金陵府为江宁府。

北宋:建康——建炎三年(1129年)改江宁府为建康府,作为行都,为江南东路首府。

南宋:留都——1138年定建康为留都。

南宋名将岳飞曾在南京牛首山一带大败金兵,并有抗金故垒遗存。

元:集庆路——至元十四年(1277年),升建康府为建康路。

天历二年(1329年),改建康路为集庆路。

明:应天府——至正十六年(1356年),朱元璋改集庆路为应天府。

明洪武元年(1368年),明太祖建都应天府,以为南京。

清:江宁府——1645年,清军兵临江南,攻陷南京后遂即废除国都地位,改应天府为江宁府,成为江南省省府。

1853年:天京——太平军攻克南京,建立太平天国,改称天京,建都11年。

1864:江宁府——同治三年复称江宁府,辖江宁、上元等县。

1912年至今:南京——中华民国元年1月1日,中华民国临时*** 定都江宁府,改江宁府为南京府。

扩展资料:1、南京的别称:石头城、白下、秦淮、南都;龙盘虎踞(龙蟠虎踞)、六朝古都、十朝都会、博爱之都、开明之城、江南佳丽地、钟山风雨帝王城。

南京历史文化概况介绍一:背景南京是中国江苏省的首府,也是重要的政治、经济和文化中心。

作为长期以来的都城之一,南京拥有丰富而深厚的历史积淀,并承载着众多珍贵的人文遗产。

二:地理环境1. 地理位置:位于华东地区,在长江下游河段。

2. 自然条件:四季分明,气候温和湿润;土壤肥沃适宜农业发展。

三:历史演变(这里可以根据需要添加具体章节)a) 古代时期:- 春秋战国时期(公元前770年-公元前221年);- 秦朝统一后至西汉初建立郡县制度(公元前221年-9 年);- 各个王朝更迭阶段 (例如: 魏晋南北朝, 唐宋等)b) 近现代时期:- 晚清及民国初创(19世纪后半葉到20世纪30年代)-抗日战争与解放战争 (1937–1945);-中华人民共和国成立后 (1949年至今)四:历史文化遗产1. 建筑物和景点:- 中山陵:中国近代民主革命先行者孙中山的陵墓,位于紫金山麓。

- 玄武湖风景区:南京最大的城市内湖泊之一,周围有许多名胜古迹。

2. 博物馆和纪念馆:-南京博物院: 收藏了丰富而珍贵的艺术品与文化遗产;-雨花台烈士陵园: 紀忠於國家解放事業及抒發愧將情懷五:传统节日与习俗(这里可以根据需要添加具体章节)a) 春节:- 过年期间拜神求福;–联欢晚会, 包饺子等活动.六:当地特色美食(这里可以根据需要添加具体章节)七:旅游资源推荐(这里可以根据需要添加具体章节)本文档涉及附件:- 图片文件夹:“nanjing_pictures”- 数据表格:“historical_sites.csv”法律名词及注释:1. 文化遗产:指具有历史、艺术、科学价值,对于人类共同文明的发展和进步具有重要意义,并应当为后世保护传承的物质或非物质实体。

2. 民国初创: 1912年至1949年间, 即中华民国成立之时期.3. 紫金山麓: 是南京市区西北部一片以紫金山为主峰而得名的地域4.解放战争 (1937–1945): 中國對帝國發動全面性反擊行动時所使用名称。

古老城市中国南京南京,位于中国东部,是中国古代的六朝古都之一,历史悠久,文化底蕴深厚。

南京不仅有着丰富的历史遗迹,还以其美丽的自然风光和独特的文化吸引着众多游客。

本文将为您介绍南京这座古老城市的历史、文化和自然景观。

南京作为中国历史文化名城之一,拥有着丰富的历史背景。

自东晋永和二年(公元420年)建都以来,南京曾先后成为了六个朝代的首都,分别是东晋、南朝宋、南朝梁、南朝陈、南唐和明朝。

每个朝代都为南京留下了丰富的历史文化遗产,这些遗迹见证了南京的辉煌和变迁。

南京有着众多著名的历史景点,其中最为著名的是中山陵。

中山陵作为中国现代历史最杰出的人物之一孙中山的陵墓,具有极高的历史价值和纪念意义。

中山陵位于南京麓山风景区,占地80多万平方米,是中国规模最大的陵墓之一。

游客在中山陵可以欣赏到秀丽的自然景观,同时感受到对伟人的敬意和追思之情。

除了中山陵,南京还有许多其他令人印象深刻的历史古迹,如明孝陵、夫子庙、南京城墙、总统府等。

这些古迹通常以古老的建筑、雄伟的规模和丰富的历史背景而闻名。

游客们可以在这些地方了解南京的历史变迁,感受到古代文化的底蕴。

除了历史文化,南京还以其美丽的自然风光而闻名。

南京位于长江下游的冲积平原上,四周环山,风光秀丽。

紫金山是南京最著名的山脉之一,也是南京市区内的一颗璀璨明珠。

紫金山风景区拥有着丰富的自然景观,如石鼓山、鸡鸣寺、玄武湖等。

这里的景色秀丽,山清水秀,吸引了众多游客前来观赏和休闲。

此外,南京还有夫子庙秦淮河风景区等许多其他的自然风光。

夫子庙以其古朴的建筑和浓郁的文化氛围而著名,游客们可以在这里感受到中国传统文化的独特魅力。

秦淮河则是南京的母亲河,沿河两岸有众多的古船码头、古桥和古街,构成了一幅独特的江南水乡风光。

总之,南京作为中国古老的城市,集中了丰富的历史遗迹、独特的文化景观和美丽的自然风光。

游客们可以在这里感受到浓厚的历史氛围,欣赏到壮丽的自然美景,并体验到中国传统文化的魅力。

南京明城墙的历史演变作者:李立阎莉来源:《学理论·下》2009年第08期摘要:南京明城墙兴建于明朝,最初的用途是军事防御,所以,城墙坚固耐用,这是明城墙得以保存下来的重要原因。

朱棣当权时,南京作为“留都”,政治地位下降,城墙建设开始不受重视。

至清朝和民国时期,城市规模不断扩大,明城墙遭到破坏。

改革开放以后,明城墙的历史文化价值得到前所未有的重视,开始走上了与城市发展相协调的可持续发展道路。

关键词:南京;明城墙;历史;保护中图分类号:K291文献标志码:A文章编号:1002-2589(2009)20-0126-03一、南京明城墙的兴建与完善从历史上看,南京明城墙是在南唐都城的基础上利用它的南面和西面城墙加以拓宽、加高进而扩大建成明都城城墙。

而南唐城墙可上溯至东吴黄龙元年(229年)建造的都城建业。

根据文献记载,孙权在汉献帝建安十六年(221年)自京口迁至株陵,第二年就在石头山上楚国金陵邑的旧址上修建石头城。

至于东吴的建业都城,则位于石头城的东面。

北依覆舟山和玄武湖,南近秦淮,东凭钟山西麓,西隔冶城山与石头城相望。

①东晋和南朝时的建康城阙和宫殿,虽然大体上继承了东吴的基础,但各代都有兴筑。

像建康都城,原来只有土城和竹篱门,到萧齐建元二年(480年)就全部改为大砖砌造。

唐末五代时期,对于城郭的建造有了新的发展,“初伪吴杨行密子溥,在唐末,取升州(今南京),从将徐温自领升州,改筑城郭,为金陵府,至石晋天福元年,伪吴天祚二年(936年),温假子知诰篡吴,以金陵为西都,改金陵府为江宁府。

遂以府治为宫,以城为都,国号唐(即南唐),复姓李,更名昪。

城周二十五里,比六朝都城近南,贯秦淮于城中,西据石头,即今石城,三山二门:南接长干,即今聚宝门;东门以白下桥为限,即今大中桥;北门以元(玄)武桥为限,即今北门桥。

”②南唐的金陵城经过上述两次扩建后,把著名的石头城和秦淮河都包入城内,其范围大体上东到今大中桥,西抵今水西门和汉西门,南及今中华门,北至今北门桥,相当于明代南京城的西南大部。

别具一格南京城说明文1.引言1.1 概述南京城作为中国历史文化名城之一,以其独特的建筑风格和丰富的历史背景而著称。

这座城市的建筑风格别具一格,充分展现了中国古代建筑的特色与魅力。

南京城不仅拥有悠久的历史,还融合了不同时期的建筑风格,形成了独特的地方特色。

这使得南京城成为了中国建筑文化的重要代表之一。

在南京城的建筑风格中,我们可以看到明清时期古老建筑的影子,比如紫金山上的明孝陵和玄武湖畔的长江大桥。

而在城市规划和布局上,南京城以其独特的水陆相间为基础,构建了一座既有江南水乡的柔美之美,又有北方城市宏伟庄严的特色。

这种迥然不同的风格使得南京城在中华建筑中独树一帜。

此外,南京城的独特之处还体现在其历史背景之中。

作为中国南方重要的古代都城,南京曾是六朝时期的首都,在明朝和民国时期又重新成为了国都。

这使得南京城承载着丰富的历史文化,每一个历史遗迹都散发着独特的历史气息。

同时,南京城也曾是抗日战争的重要战斗地,保留下了许多抗战时期的文物和纪念碑,这些无不彰显着南京城的独特价值。

综上所述,南京城作为一个别具一格的城市,在建筑风格和历史背景上都展现出了其独特之处。

它的独特之处不仅体现在建筑的风格上,还融合了历史文化的沉淀与时代变迁的印记。

南京城以其独特与独具魅力的一面,吸引了众多人们的目光,成为了中国文化的瑰宝之一。

1.2 文章结构文章结构:本文将分为引言、正文和结论三个部分,以全面地介绍别具一格的南京城。

首先在引言部分概述南京城的特点和意义,然后介绍文章的结构和目的。

接下来,在正文部分将分为两个子部分,分别是南京城的历史背景和别具一格的建筑风格。

在历史背景部分,将回顾南京城的发展历史、重要事件和人物,为读者了解南京城的形成和演变提供背景知识。

而在建筑风格部分,将深入探讨南京城建筑的独特魅力,如城墙、宫殿和园林等,以展示南京城独具特色的建筑风格。

最后,在结论部分将总结南京城的独特之处和个人对南京城的评价,为读者留下深刻印象。

南京城墙文化之旅解读古城的防御工程与历史演变南京城墙文化之旅:解读古城的防御工程与历史演变南京,作为中国历史文化名城之一,以其悠久的历史和独特的文化遗产而闻名于世。

而南京城墙则是这座千年古城最重要的标志之一,不仅是城市的防御工程,更是承载了南京悠久历史的见证。

本文将带您一同踏上南京城墙文化之旅,解读古城的防御工程与历史演变。

第一章古城南京:历史沿革与城墙建设概述1.1 南京的历史背景与沿革南京作为中国古代的六朝之一的东吴国都、明清两朝的京城,以及中华人民共和国的首都历史,拥有着丰富而复杂的历史背景。

本节将简要介绍南京的历史沿革,为后文的南京城墙建设提供背景资料。

1.2 南京城墙的建设与演变南京城墙的建设可以追溯至古代战国时期,经过多次修葺和扩建,成为中国古代城墙的精品之一。

本节将详细介绍南京城墙的建设历程,包括各个朝代的扩建和改造,以及城墙的功能与特点。

第二章南京城墙的防御工程与设计理念2.1 城墙的建筑结构与组成南京城墙采用了古代城墙常见的黄土夯筑结构,大体呈矩形围城,并由城墙、城门、城楼等组成。

本节将介绍南京城墙的建筑结构和各个部分的功能。

2.2 防御武器与设施作为防御工程的一部分,南京城墙拥有着多种防御武器与设施。

本节将详细介绍南京城墙的防御武器,如箭楼、瓮城等,并解析其设计原理和作用。

2.3 防御思想与设计理念南京城墙的建设和设计背后蕴含着古代军事防御的智慧和理念。

本节将探讨南京城墙防御思想的演变,以及如何应对不同的战争形势而进行的设计调整。

第三章城墙文化与历史故事3.1 城墙与历史人物南京城墙见证了无数历史风云和伟人的光辉足迹。

本节将介绍南京城墙与历史人物的故事,如明朝的太监刘进、清朝的和珅等,以及他们与城墙之间的联系。

3.2 城墙与文化遗产南京城墙不仅是一道防线,更是一座承载着丰富文化遗产的历史建筑。

本节将介绍南京城墙与中国古代文化的联系,如诗词的创作、古代建筑艺术的展示等。

第四章南京城墙的保护与传承4.1 城墙保护的意义与挑战将一座城墙保护好并传承下去既是一项重要的文化责任,也面临着许多挑战。