中国城市建设史第一章我国原始居民点的形成

- 格式:ppt

- 大小:4.48 MB

- 文档页数:36

中国城市建设史5、中国城市发展与建设的特点(1)受中国特有的社会经济形态和政治制度、文化传统的影响深刻;(2)中国城市规划、建设一直遵循比较稳定的基本范式,虽然结合具体的时空背景出现了许多变异,但传统中华文明的主体的内涵及其在城市空间营造模式中的外在表现都始终保留、继承和发扬。

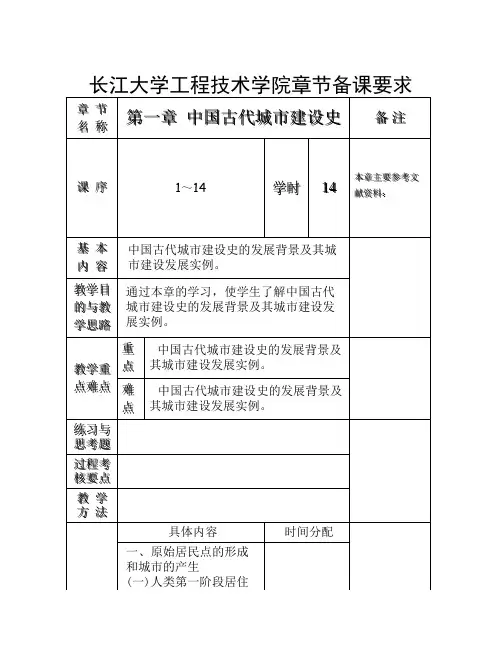

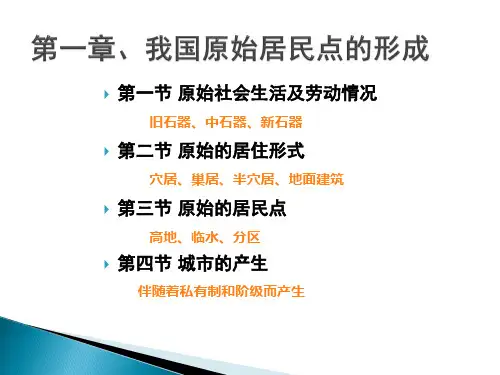

第一章原始居民点的形成和城市的产生一、原始居民点的形成:1、旧石器时代狩猎、采集树果;树巢、洞穴。

著名的北京猿人居住的岩洞就是这一时期的典型代表。

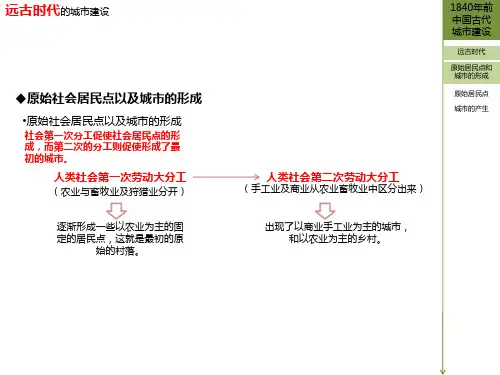

2、新石器时代:农业从狩猎、牧业中分离出来,实现人类第一次社会大分工。

农业的出现,使人们的生活有了较可靠的物质基础,人们开始聚族而居,修建房屋,从而形成固定的居民聚居点——村落。

二、原始居住形式:穴居、巢居、半穴居、地面建筑四类。

三、原始居民点的特点1、位置:背山石水高爽地带,土壤肥沃松软地带2、规模:原始居民点规模大小不等,一般范围较大的居民点,分布、居住比较密集,如甘肃渭河台地沿岸70公里范围内发现村落69处,最大遗址20多万平方米。

3、由成群成片的房屋建筑组合而成:由于全国各地南北气候、地形、材料不同,建筑房屋方式也多种多样。

其中具有代表性的有2种方式:1)木骨泥墙房屋:2)干阑式建筑:4、开始形成一定的功能分区:从书中西安半坡遗址图中看到这种简单的功能分区:南面居住区,西北是墓葬区,东北是烧制陶器的窑场,居民区和窑场、墓地之间有一道壕沟隔开。

城市最基本的表现在于集中,这些固定的居民点初步具有集中的特征:人口集中,建筑物集中,生产资料、剩余产品集中。

由于这些固定居民点的出现,才为城市的产生提供了可能。

四、中国城市的产生1、产生时间:原始社会向奴隶社会过渡时期。

这个时期相当于“龙山文化”时期(公元前3000-前2000年),相当于传说中的黄帝时代,经尧、舜、禹到夏朝前期,其间经历数百年之久。

2、产生的条件:1)生产力的发展----基本条件;2 )私有制的出现和社会成员的阶级分化----直接条件;3 )精神文化繁荣发展----重要条件;4 )频繁的战争;5 )夯筑技术的发展对这一时期城池的建设有很大影响。

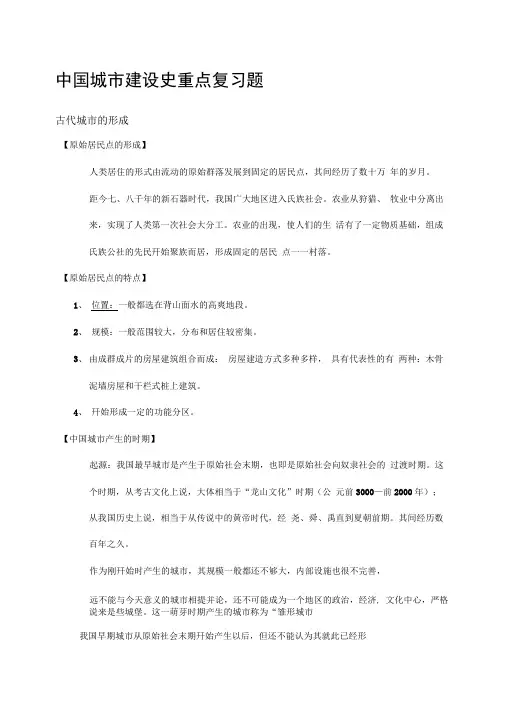

中国城市建设史重点复习题古代城市的形成【原始居民点的形成】人类居住的形式由流动的原始群落发展到固定的居民点,其间经历了数十万年的岁月。

距今七、八千年的新石器时代,我国广大地区进入氏族社会。

农业从狩猎、牧业中分离出来,实现了人类第一次社会大分工。

农业的出现,使人们的生活有了一定物质基础,组成氏族公社的先民幵始聚族而居,形成固定的居民点一一村落。

【原始居民点的特点】1、位置:一般都选在背山面水的高爽地段。

2、规模:一般范围较大,分布和居住较密集。

3、由成群成片的房屋建筑组合而成:房屋建造方式多种多样,具有代表性的有两种:木骨泥墙房屋和干栏式桩上建筑。

4、幵始形成一定的功能分区。

【中国城市产生的时期】起源:我国最早城市是产生于原始社会末期,也即是原始社会向奴隶社会的过渡时期。

这个时期,从考古文化上说,大体相当于“龙山文化”时期(公元前3000—前2000年);从我国历史上说,相当于从传说中的黄帝时代,经尧、舜、禹直到夏朝前期。

其间经历数百年之久。

作为刚幵始时产生的城市,其规模一般都还不够大,内部设施也很不完善,远不能与今天意义的城市相提并论,还不可能成为一个地区的政治,经济, 文化中心,严格说来是些城堡。

这一萌芽时期产生的城市称为“雏形城市我国早期城市从原始社会末期幵始产生以后,但还不能认为其就此已经形成。

经过夏朝中前期300年左右的发展,大体至夏朝后期已基本形成。

美国着名城市规划理论家刘易斯•芒福德在《城市发展史》一书中谈到国外最早城市产生的时期时这样写道:“城市,作为一种明确的新事物,幵始出现在旧一一新石器文化的社区中。

”又说“目前已知的最古老的城市遗址,大部分都起始于公元前3000年,前推后移不多的几个世纪。

”【我国城市产生的条件】(生产力+私有制和阶级分化+精神文化+战争+夯筑技术)1、生产力的发展是城市得以产生的基础。

农业的发展,促进了手工业发展并与农业相分离,发生了社会第二次大分工。

2、其次是私有制的出现和社会成员的阶级分化。

中国城市建设史重点(1)古代城市的形成【原始居民点的形成】人类居住的形式由流动的原始群落发展到固定的居民点,其间经历了数十万年的岁月。

距今七、八千年的新石器时代,我国广大地区进入氏族社会。

农业从狩猎、牧业中分离出来,实现了人类第一次社会大分工。

农业的出现,使人们的生活有了一定物质基础,组成氏族公社的先民开始聚族而居,形成固定的居民点——村落。

【原始居民点的特点】1、位置:一般都选在背山面水的高爽地段。

2、规模:一般范围较大,分布和居住较密集。

3、由成群成片的房屋建筑组合而成:房屋建造方式多种多样,具有代表性的有两种:木骨泥墙房屋和干栏式桩上建筑。

4、开始形成一定的功能分区。

【中国城市产生的时期】起源:我国最早城市是产生于原始社会末期,也即是原始社会向奴隶社会的过渡时期。

这个时期,从考古文化上说,大体相当于“龙山文化”时期(公元前3000—前2000年);从我国历史上说,相当于从传说中的黄帝时代,经尧、舜、禹直到夏朝前期。

其间经历数百年之久。

作为刚开始时产生的城市,其规模一般都还不够大,内部设施也很不完善,远不能与今天意义的城市相提并论,还不可能成为一个地区的政治,经济,文化中心,严格说来是些城堡。

这一萌芽时期产生的城市称为“雏形城市”。

我国早期城市从原始社会末期开始产生以后,但还不能认为其就此已经形成。

经过夏朝中前期300年左右的发展,大体至夏朝后期已基本形成。

美国着名城市规划理论家刘易斯·芒福德在《城市发展史》一书中谈到国外最早城市产生的时期时这样写道:“城市,作为一种明确的新事物,开始出现在旧——新石器文化的社区中。

”又说“目前已知的最古老的城市遗址,大部分都起始于公元前3000年,前推后移不多的几个世纪。

”【我国城市产生的条件】(生产力+私有制和阶级分化+精神文化+战争+夯筑技术)1、生产力的发展是城市得以产生的基础。

农业的发展,促进了手工业发展并与农业相分离,发生了社会第二次大分工。

一原始居民点:1选址一般都在背山面水的高爽地带,靠近河流的多在二级阶地上,便于取水,又防备水患。

2规模大小不等,一般范围较大,分布和居住也比较密集。

3有成群成片的房屋建筑组合而成4开始形成一定的功能分区初步具有城市集中的特征:人口集中,建筑物集中,生产资料和剩余产品集中等。

这些定居生活和村庄聚落的出现,为城市的产生提供了可能。

雏形城市:距今4000多年前的原始社会后期,我国已经产生的最早一批的城市。

其产生原因:首先是生产力的发展,这是城市得以产生的基础;其次是私有制的出现和社会成员的阶级分化;第三,精神文化相应的繁荣发展起来;第四,频繁的战争也是促使这一时期城市产生的原因之一。

城市形成评判标准:1 城市需要有一定的规模;2 须具有一定的永久性大型建筑,如宫殿、宗庙、祭祀建筑,以行使一定的政治文化职能;3 须具有一定的手工生产场所和交换贸易场所,或至少提供用于交换贸易的实物见证,以体现城市经济中心的职能;4 须具有一定的城市基础设施;5 有比较密集的居民居址。

第一条是前提,第二三条是实质,第四五条是基础和保障。

河南偃师二里头:二里头城址位于洛阳市区东20公里,偃师市区西南9公里,伊水和洛水交汇处附近。

布局大体是:宫殿区位于遗址中部,南部为冶铸青铜器的作坊区,东部为制骨器的作坊区,并有大道与宫殿区相连。

交通和贸易方面,遗址中有非本地所产的贝、绿松石等,应该是通过交换和贸易的来。

二《周礼·考工记》春秋战国时写成的《周礼·考工记》记述了这一制度:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经途九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

”这一规划的主导思想是突出天子为中心,强调都城方正、对称,宫城居中。

《考工记》还记载:“经途九轨,环涂七轨,野涂五轨》。

”说明道路宽度有分级,市内宽,环城窄,城郊更窄。

另外,按照封建等级,都城有大小,分成三级城邑网:周天子所居王都——诸侯国国都——卿大夫都,道路宽窄也不同。

原始居民点的形成与城市的产生一、原始居民点的形成原始社会后期,随着社会生产力的发展,人类社会的社会组织形式从“血缘家族”到“定居文明”。

新石器时代中期,第一次社会大分工(农业与畜牧业的分工)使以原始农业为主要生产方式的固定居民点产生。

公元前7000——4000年,产生土地耕作者居民点。

地点:尼罗河、底格里斯河、幼发拉底河、印度河、黄河流域。

国家:埃及、巴勒斯坦、叙利亚、美索不达米亚、印度、中国等。

原始居民点的特点:选择基址:山之阳,水之阴,地势高亢,土地肥沃,自然环境条件好。

布局特点:有简单分区,一般包括居住区,制陶工场,公共墓地,公共活动场所,有防御工事、壕沟和围墙。

二、城市的产生金属工具的使用,使手工业从农业中分化出来,产生第二次社会大分工,出现了商品生产。

不从事生产的“商人”的出现,标志着第三次社会大分工产生,城市随之开始形成。

最早的城市产生于公元前4000——3000年,是在原始社会向奴隶制社会过渡时期产生的。

城市是人类文明史的重要组成部分,最早的城市是人类劳动大分工的产物三、城市的形成条件•经济条件:有广大的农村,提供城市赖以生存的经济基础和物质财富。

•社会条件:有一定的社会组织条件和制度。

•自然条件:具有较好的自然条件、基址、物质资源。

•技术条件:有一定的生产技术和掌握这些技术的人。

•规划条件:按一定的目标与要求,应社会发展需要进行建设。

在5000多年的文明史中,人类社会经历了漫长的农业经济时代,工业经济时代只有近300年的历史中国城市建设史中国的远古城市四千多年前,当父系氏族公社向奴隶社会过渡阶段中,我国开始出现了具有一定规划格局的“城”的雏形----部落和部落联盟的城堡。

我国古代城市形成的三个发展阶段:. “聚”、“邑”的形成《史纪·五帝记》:“舜一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。

.“城”的产生《吴越春秋》:“鲧,筑城以卫君,造廓以守民”“城”----土地、鼎、戟. “城”与“市”的结合从“大同”到“小康”,标志着私有制的产生。

中国城建史1-31中国城市的产生于先秦时期的城市1.1原始居民点的形成及其特征1.1.1原始居民点的形成流动的原始群落——固定的居民点第一次社会大分工,农业的出现,形成固定的居民聚居点——村落1.1.2原始居民点的特点(1)位置:背山面水的高爽地段,靠近河流的多在二级阶地上,便于取水又防备水患(2)规模:大小不等,范围较大,分布和居住比较密集(3)由成群成片的房屋建筑组合而成(4)开始形成一定的功能分区1.2中国城市的产生1.2.1中国城市产生的时期我国最早的城市产生于原始社会末期,也即是原始社会向奴隶社会的过渡时期。

大体相当于“龙山文化”时期。

1.2.2中国城市产生的条件生产力的发展,是城市得以产生的基础私有制的出现和社会成员的阶级分化是城市产生的直接原因精神文化相应地繁荣发展起来,特别是成组文字和新颖的宗教以及反映社会等级制度核心的礼仪制度的出现对城市的产生也起了重要的作用。

它使城市成为社会文化的中心。

频繁的战争也是促使这一时期城市产生的原因之一。

1.3中国城市的形成1.3.1城市形成的评判标准城市需具有一定的规模;(前提)需要有一定的永久性大型建筑如宫殿、宗庙、祭祀建筑以行使一定的政治和文化职能;(实质)需要有一定的手工生产场所和交换贸易场所以体现城市经济中心的职能;(实质)需要具有一定的城市基础设施;(基础)有比较密集的居民居址。

(保证)1.3.2夏朝后期城市形成实例河南偃师市二里头村古城被认为是我国目前发现最早的一座宫殿遗址1.3.3商朝城市偃师尸沟乡商城、郑州商城、殷墟1.4西周城市的发展与城建制度的出现1.4.1西周城市的发展是我国城市得到较快发展、形成历史上第一次建设高潮的朝代。

原因:分封诸侯、周王朝自身也在寻求适中的位置加强都城建设。

1.4.2西周的城建制度及其影响《周礼考工记》西周城市发展和建设的特点:城市数量较前增加,分布范围扩大,但城市规模普遍较小;形成三级城邑网。

天子王都——诸侯国国都——卿大夫都(采邑);城市的功能主要是政治中心和军事据点,工商业发展受到限制,经济功能不强;建设城市有了一定的规制,并对我国后来的城市尤其是国都的建设布局产生较深远的影响。