高中数学公式(必修二)

- 格式:docx

- 大小:18.62 KB

- 文档页数:1

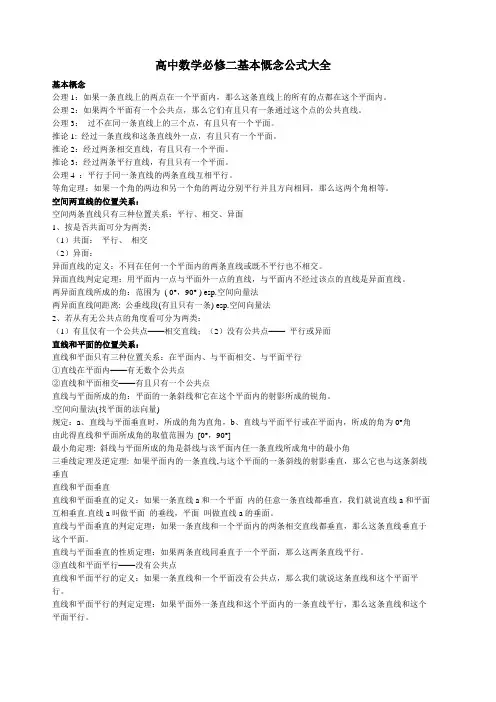

高中数学必修二基本慨念公式大全基本概念公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上的所有的点都在这个平面内。

公理2:如果两个平面有一个公共点,那么它们有且只有一条通过这个点的公共直线。

公理3:过不在同一条直线上的三个点,有且只有一个平面。

推论1: 经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面。

推论2:经过两条相交直线,有且只有一个平面。

推论3:经过两条平行直线,有且只有一个平面。

公理4 :平行于同一条直线的两条直线互相平行。

等角定理:如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行并且方向相同,那么这两个角相等。

空间两直线的位置关系:空间两条直线只有三种位置关系:平行、相交、异面1、按是否共面可分为两类:(1)共面:平行、相交(2)异面:异面直线的定义:不同在任何一个平面内的两条直线或既不平行也不相交。

异面直线判定定理:用平面内一点与平面外一点的直线,与平面内不经过该点的直线是异面直线。

两异面直线所成的角:范围为( 0°,90° ) esp.空间向量法两异面直线间距离: 公垂线段(有且只有一条) esp.空间向量法2、若从有无公共点的角度看可分为两类:(1)有且仅有一个公共点——相交直线;(2)没有公共点——平行或异面直线和平面的位置关系:直线和平面只有三种位置关系:在平面内、与平面相交、与平面平行①直线在平面内——有无数个公共点②直线和平面相交——有且只有一个公共点直线与平面所成的角:平面的一条斜线和它在这个平面内的射影所成的锐角。

.空间向量法(找平面的法向量)规定:a、直线与平面垂直时,所成的角为直角,b、直线与平面平行或在平面内,所成的角为0°角由此得直线和平面所成角的取值范围为[0°,90°]最小角定理: 斜线与平面所成的角是斜线与该平面内任一条直线所成角中的最小角三垂线定理及逆定理: 如果平面内的一条直线,与这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也与这条斜线垂直直线和平面垂直直线和平面垂直的定义:如果一条直线a和一个平面内的任意一条直线都垂直,我们就说直线a和平面互相垂直.直线a叫做平面的垂线,平面叫做直线a的垂面。

高二数学知识点及公式总结5篇相信有很多同学到了高中会认为数学是理科,所以没必要死记硬背。

其实这是错误的想法,高中数学知识点众多,光靠一个脑袋是记不全的,好记性不如烂笔头,要想学好数学,同学们还是要多做知识点的总结。

以下是我精心收集整理的高二数学知识点及公式总结,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

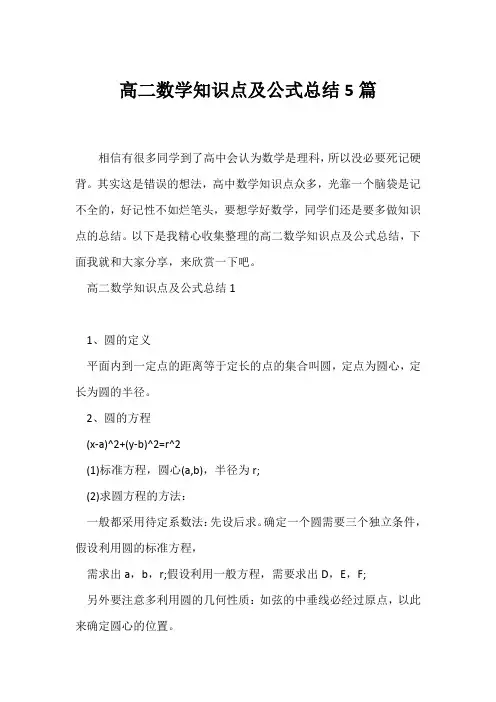

高二数学知识点及公式总结11、圆的定义平面内到一定点的距离等于定长的点的集合叫圆,定点为圆心,定长为圆的半径。

2、圆的方程(x-a)^2+(y-b)^2=r^2(1)标准方程,圆心(a,b),半径为r;(2)求圆方程的方法:一般都采用待定系数法:先设后求。

确定一个圆需要三个独立条件,假设利用圆的标准方程,需求出a,b,r;假设利用一般方程,需要求出D,E,F;另外要注意多利用圆的几何性质:如弦的中垂线必经过原点,以此来确定圆心的位置。

3、直线与圆的位置关系直线与圆的位置关系有相离,相切,相交三种情况:(1)设直线,圆,圆心到l的距离为,那么有;;(2)过圆外一点的切线:①k不存在,验证是否成立②k存在,设点斜式方程,用圆心到该直线距离=半径,求解k,得到方程【一定两解】(3)过圆上一点的切线方程:圆(x-a)2+(y-b)2=r2,圆上一点为(x0,y0),那么过此点的切线方程为(x0-a)(x-a)+(y0-b)(y-b)=r2练习题:2.假设圆(x-a)2+(y-b)2=r2过原点,那么()A.a2-b2=0B.a2+b2=r2C.a2+b2+r2=0D.a=0,b=0【解析】选B.因为圆过原点,所以(0,0)满足方程,即(0-a)2+(0-b)2=r2,所以a2+b2=r2.高二数学知识点及公式总结2空间中的垂直问题(1)线线、面面、线面垂直的定义①两条异面直线的垂直:如果两条异面直线所成的角是直角,就说这两条异面直线互相垂直。

②线面垂直:如果一条直线和一个平面内的任何一条直线垂直,就说这条直线和这个平面垂直。

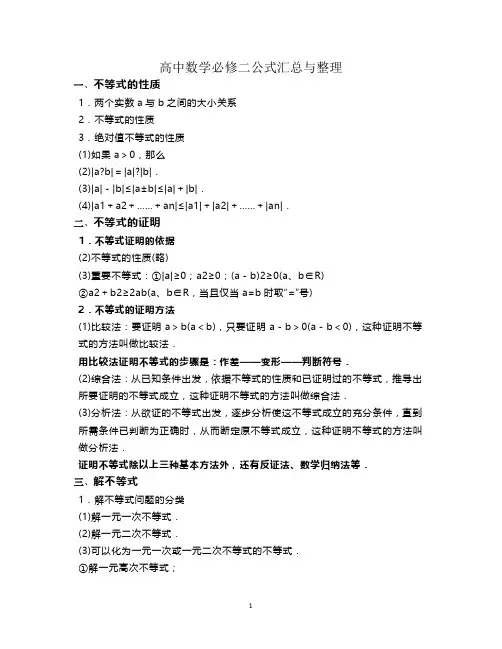

高中数学必修二公式汇总与整理一、不等式的性质1.两个实数a与b之间的大小关系2.不等式的性质3.绝对值不等式的性质(1)如果a>0,那么(2)|a?b|=|a|?|b|.(3)|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|.(4)|a1+a2+……+an|≤|a1|+|a2|+……+|an|.二、不等式的证明1.不等式证明的依据(2)不等式的性质(略)(3)重要不等式:①|a|≥0;a2≥0;(a-b)2≥0(a、b∈R)②a2+b2≥2ab(a、b∈R,当且仅当a=b时取“=”号)2.不等式的证明方法(1)比较法:要证明a>b(a<b),只要证明a-b>0(a-b<0),这种证明不等式的方法叫做比较法.用比较法证明不等式的步骤是:作差——变形——判断符号.(2)综合法:从已知条件出发,依据不等式的性质和已证明过的不等式,推导出所要证明的不等式成立,这种证明不等式的方法叫做综合法.(3)分析法:从欲证的不等式出发,逐步分析使这不等式成立的充分条件,直到所需条件已判断为正确时,从而断定原不等式成立,这种证明不等式的方法叫做分析法.证明不等式除以上三种基本方法外,还有反证法、数学归纳法等.三、解不等式1.解不等式问题的分类(1)解一元一次不等式.(2)解一元二次不等式.(3)可以化为一元一次或一元二次不等式的不等式.①解一元高次不等式;②解分式不等式;③解无理不等式;④解指数不等式;⑤解对数不等式;⑥解带绝对值的不等式;⑦解不等式组.2.解不等式时应特别注意下列几点:(1)正确应用不等式的基本性质.(2)正确应用幂函数、指数函数和对数函数的增、减性.(3)注意代数式中未知数的取值范围.3.不等式的同解性(5)|f(x)|<g(x)与-g(x)<f(x)<g(x)同解.(g(x)>0)(6)|f(x)|>g(x)①与f(x)>g(x)或f(x)<-g(x)(其中g(x)≥0)同解;②与g(x)<0同解.(9)当a>1时,af(x)>ag(x)与f(x)>g(x)同解,当0<a<1时,af(x)>ag(x)与f(x)<g(x)同四、《不等式》解不等式的途径,利用函数的性质。

高中数学必修二知识点总结高中数学必修二知识点总结「篇一」1定理总结公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线上的所有的点都在这个平面内。

公理2:如果两个平面有一个公共点,那么它们有且只有一条通过这个点的公共直线。

公理3:过不在同一条直线上的三个点,有且只有一个平面。

推论1:经过一条直线和这条直线外一点,有且只有一个平面。

推论2:经过两条相交直线,有且只有一个平面。

推论3:经过两条平行直线,有且只有一个平面。

公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行。

等角定理:如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行并且方向相同,那么这两个角相等。

2空间两直线的位置关系空间两条直线只有三种位置关系:平行、相交、异面1、按是否共面可分为两类:(1)共面:平行、相交(2)异面:异面直线的定义:不同在任何一个平面内的两条直线或既不平行也不相交。

异面直线判定定理:用平面内一点与平面外一点的直线,与平面内不经过该点的直线是异面直线。

两异面直线所成的角:范围为(0°,90°)esp.空间向量法两异面直线间距离:公垂线段(有且只有一条)esp.空间向量法2、若从有无公共点的角度看可分为两类:(1)有且仅有一个公共点——相交直线;(2)没有公共点——平行或异面直线和平面的位置关系:直线和平面只有三种位置关系:在平面内、与平面相交、与平面平行①直线在平面内——有无数个公共点②直线和平面相交——有且只有一个公共点直线与平面所成的角:平面的一条斜线和它在这个平面内的射影所成的锐角。

空间向量法(找平面的法向量)规定:a、直线与平面垂直时,所成的角为直角,b、直线与平面平行或在平面内,所成的角为0°角由此得直线和平面所成角的取值范围为[0°,90°]最小角定理:斜线与平面所成的角是斜线与该平面内任一条直线所成角中的最小角三垂线定理及逆定理:如果平面内的一条直线,与这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也与这条斜线垂直直线和平面垂直直线和平面垂直的定义:如果一条直线a和一个平面内的任意一条直线都垂直,我们就说直线a和平面互相垂直.直线a叫做平面的垂线,平面叫做直线a的垂面。

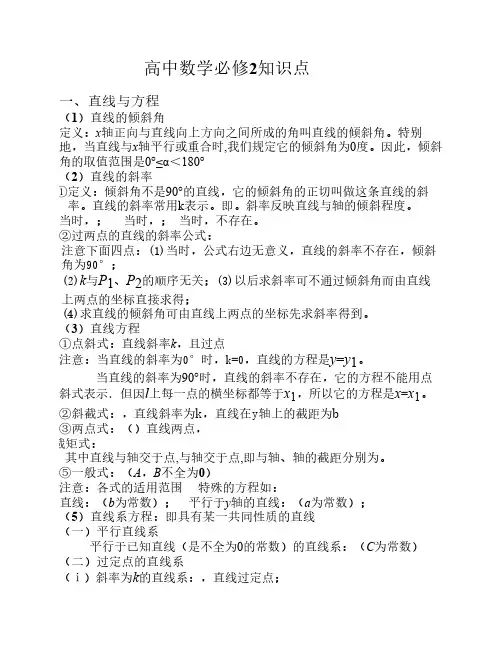

高中数学必修二直线与直线方程题型归纳总结知识点归纳概括:1.直线的倾斜角为0°≤α<180°,斜率为k=tanα(α≠90°)。

2.已知两点求斜率公式为k=(y2-y1)/(x2-x1)(x2≠x1)。

3.两直线平行时,它们的斜率相等;垂直时,它们的斜率之积为-1.4.直线的五种方程:点斜式、斜截式、两点式、截距式、一般式。

5.两直线的交点坐标可通过联立两直线方程求得,两点间距离可用距离公式计算。

题型归纳分析:1.直线的倾斜角与斜率的计算。

2.平行和垂直直线的判断及斜率之间的关系。

3.直线的方程及其应用。

4.两直线交点坐标和两点间距离的计算。

例1:过点M(-2,a)和N(a,4)的直线的斜率等于1,则a的值为()。

A。

1B。

4C。

1或3D。

1或4解析:由题意可得,直线MN的斜率为1,即(k=(4-a)/(a+2)=1),解得a=2,故选B。

变式1:已知点A(1,3)、B(-1,3),则直线AB的倾斜角是()。

A。

60°B。

30°C。

120°D。

150°解析:由斜率公式可得,k=(3-3)/(-1-1)=0,因为斜率为0,所以直线与x轴平行,倾斜角为0°,故选A。

变式2:已知两点A(3,2)、B(-4,1),求过点C(-1.)的直线l与线段AB有公共点,求直线l的斜率k的取值范围。

解析:首先求出AB的斜率k1=(1-2)/(-4-3)=-1/7,然后求出点C到直线AB的距离d,d=|(-1-3)×(-1)+(?-2)×(-4+3)|/√((-4+3)²+(1-2)²)=|4-2×(?-1)|/√5,因为直线l与AB有公共点,所以点C到直线l的距离也为d,根据距离公式可得,|k1×(-1)+1×(?-1)-d|/√(k1²+1²)=d,化简得,|k1×(-1)+1×(?-1)|=2d√(k1²+1²),即|k1+?(?-1)|=2d√(k1²+1²),因为直线l过点C,所以直线l的斜率为k2=(?-1)/(-1-3),代入得,|k1+k2|=2d√(k1²+1²),整理得,|?-1+7k2|=2d√(50),因为|?-1+7k2|≥0,所以d≥0,又因为√(50)>7,所以|?-1+7k2|≤2d×7,即|?-1+7k2|≤14d,代入得|?-1+7(?-1)/(-1-3)|≤14d,即|-2?-6/(-4)|≤14d,解得-1/2≤d≤1/2,因为d≥0,所以1/2≥d≥0,代入得-1/2≤?-1+7k2≤1/2,解得-3/14≤k2≤1/14,故k2的取值范围为[-3/14,1/14]。

公式一:设α为任意角,终边相同的角的同一三角函数的值相等:sin(2kπ+α)=sinαcos(2kπ+α)=cosαtan(2kπ+α)=tanαcot(2kπ+α)=cotα公式二:设α为任意角,π+α的三角函数值与α的三角函数值之间的关系:sin(π+α)=-sinαcos(π+α)=-cosαtan(π+α)=tanαcot(π+α)=cotα公式三:任意角α与-α的三角函数值之间的关系:sin(-α)=-sinαcos(-α)=co sαtan(-α)=-tanαcot(-α)=-cotα公式四:利用公式二和公式三可以得到π-α与α的三角函数值之间的关系:sin(π-α)=sinαcos(π-α)=-cosαtan(π-α)=-tanαcot(π-α)=-cotα公式五:利用公式一和公式三可以得到2π-α与α的三角函数值之间的关系:sin(2π-α)=-sinαcos(2π-α)=cosαtan(2π-α)=-tanαcot(2π-α)=-cotα公式六:π/2±α及3π/2±α与α的三角函数值之间的关系:sin(π/2+α)=cosαcos(π/2+α)=-sinαtan(π/2+α)=-cotαcot(π/2+α)=-tanαsin(π/2-α)=cosαcos(π/2-α)=sinαtan(π/2-α)=cotαcot(π/2-α)=tanαsin(3π/2+α)=-cosαcos(3π/2+α)=sinαtan(3π/2+α)=-cotαcot(3π/2+α)=-tanαsin(3π/2-α)=-cosαcos(3π/2-α)=-sinαtan(3π/2-α)=cotαcot(3π/2-α)=tanα(以上k∈Z)诱导公式记忆口诀※规律总结※上面这些诱导公式可以概括为:对于k·π/2±α(k∈Z)的个三角函数值,①当k是偶数时,得到α的同名函数值,即函数名不改变;②当k是奇数时,得到α相应的余函数值,即sin→cos;cos→sin;tan→cot,cot→tan.(奇变偶不变)然后在前面加上把α看成锐角时原函数值的符号。

数学高中必修二知识点总结必看各个科目都有自己的学习方法,但其实都是万变不离其中的,基本离不开背、记,练,数学作为最烧脑的科目之一,也是一样的。

下面是小编给大家整理的一些数学高中必修二知识点的学习资料,希望对大家有所帮助。

高一年级数学必修二知识点总结【两个平面的位置关系】(1)两个平面互相平行的定义:空间两平面没有公共点(2)两个平面的位置关系:两个平面平行-----没有公共点;两个平面相交-----有一条公共直线。

a、平行两个平面平行的判定定理:如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面,那么这两个平面平行。

两个平面平行的性质定理:如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么交线平行。

b、相交二面角(1)半平面:平面内的一条直线把这个平面分成两个部分,其中每一个部分叫做半平面。

(2)二面角:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角。

二面角的取值范围为[0°,180°](3)二面角的棱:这一条直线叫做二面角的棱。

(4)二面角的面:这两个半平面叫做二面角的面。

(5)二面角的平面角:以二面角的棱上任意一点为端点,在两个面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线所成的角叫做二面角的平面角。

(6)直二面角:平面角是直角的二面角叫做直二面角。

【两平面垂直】两平面垂直的定义:两平面相交,如果所成的角是直二面角,就说这两个平面互相垂直。

记为⊥两平面垂直的判定定理:如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直两个平面垂直的性质定理:如果两个平面互相垂直,那么在一个平二面角求法:直接法(作出平面角)、三垂线定理及逆定理、面积射影定理、空间向量之法向量法(注意求出的角与所需要求的角之间的等补关系)。

高二数学必修二知识点归纳一、直线与圆:1、直线的倾斜角的范围是在平面直角坐标系中,对于一条与轴相交的直线,如果把轴绕着交点按逆时针方向转到和直线重合时所转的最小正角记为,就叫做直线的倾斜角。

高中数学知识点总结及公式大全关于高中数学知识点总结及公式大全空间几何体表面积体积公式:1、圆柱体:表面积:2πRr+2πRh体积:πR2h(R为圆柱体上下底圆半径,h 为圆柱体高)2、圆锥体:表面积:πR2+πR[(h2+R2)的]体积:πR2h/3(r为圆锥体低圆半径,h为其高,3、a-边长,S=6a2,V=a34、长方体a-长,b-宽,c-高S=2(ab+ac+bc)V=abc5、棱柱S-h-高V=Sh6、棱锥S-h-高V=Sh/37、S1和S2-上、下h-高V=h[S1+S2+(S1S2)^1/2]/38、S1-上底面积,S2-下底面积,S0-中h-高,V=h(S1+S2+4S0)/69、圆柱r-底半径,h-高,C—底面周长S底—底面积,S侧—,S表—表面积C=2πrS底=πr2,S侧=Ch,S表=Ch+2S底,V=S底h=πr2h10、空心圆柱R-外圆半径,r-内圆半径h-高V=πh(R^2-r^2)11、r-底半径h-高V=πr^2h/312、r-上底半径,R-下底半径,h-高V=πh(R2+Rr+r2)/313、球r-半径d-直径V=4/3πr^3=πd^3/614、球缺h-球缺高,r-球半径,a-球缺底半径V=πh(3a2+h2)/6=πh2(3r-h)/315、球台r1和r2-球台上、下底半径h-高V=πh[3(r12+r22)+h2]/616、圆环体R-环体半径D-环体直径r-环体截面半径d-环体截面直径V=2π2Rr2=π2Dd2/417、桶状体D-桶腹直径d-桶底直径h-桶高V=πh(2D2+d2)/12,(母线是圆弧形,圆心是桶的中心)V=πh(2D2+Dd+3d2/4)/15(母线是抛物线形) 二面角和二面角的平面角①二面角的定义:从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角,这条直线叫做二面角的棱,这两个半平面叫做二面角的面.②二面角的平面角:以二面角的棱上任意一点为顶点,在两个面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线所成的角叫二面角的平面角.③直二面角:平面角是直角的二面角叫直二面角.两相交平面如果所组成的二面角是直二面角,那么这两个平面垂直;反过来,如果两个平面垂直,那么所成的二面角为直二面角④求二面角的方法定义法:在棱上选择有关点,过这个点分别在两个面内作垂直于棱的射线得到平面角垂面法:已知二面角内一点到两个面的垂线时,过两垂线作平面与两个面的交线所成的角为二面角的平面角高一必修二数学复习知识点总结空间中的垂直问题(1)线线、面面、线面垂直的定义①两条异面直线的垂直:如果两条异面直线所成的角是直角,就说这两条异面直线互相垂直.②线面垂直:如果一条直线和一个平面内的任何一条直线垂直,就说这条直线和这个平面垂直.③平面和平面垂直:如果两个平面相交,所成的二面角(从一条直线出发的两个半平面所组成的图形)是直二面角(平面角是直角),就说这两个平面垂直.(2)垂直关系的判定和性质定理①线面垂直判定定理和性质定理判定定理:如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线垂直这个平面.性质定理:如果两条直线同垂直于一个平面,那么这两条直线平行.②面面垂直的判定定理和性质定理判定定理:如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直.性质定理:如果两个平面互相垂直,那么在一个平面内垂直于他们的交线的直线垂直于另一个平面.棱锥棱锥的定义:有一个面是多边形,其余各面都是有一个公共顶点的三角形,这些面围成的几何体叫做棱锥棱锥的性质:(1)侧棱交于一点。

高中必修一二数学公式总结大全一、数学公式的作用与价值数学公式作为数学知识的精华和核心,承载着丰富的数学内涵和深刻的数学思想,对于学习和理解整个数学体系起着至关重要的作用。

高中必修一二数学公式集中体现了高中数学课程的重点和难点,具有重要的理论和应用价值。

深入全面地了解和掌握高中必修一二数学公式,将对学生的数学学习和数学素养起到非常重要的促进作用。

二、高中必修一数学公式总结1. 一次函数方程:y=kx+b2. 二次函数方程:y=ax^2+bx+cx=-b±√(b^2-4ac)/2a3. 指数和对数:a^m*a^n=a^(m+n)(a^m)^n=a^(mn)a^0=1a^-m=1/a^mloga(mn)=logam+loganloga(m/n)=logam-loganloga(1/m)=-logamlogam/n=nlogam4. 三角函数:sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβcos(α±β)=cosαcosβ∓sinαsinβtan(α±β)=(tanα±tanβ)/(1∓tanαtanβ)sin^2α+cos^2α=11+tan^2α=sec^2α1+cot^2α=csc^2α三、高中必修二数学公式总结1. 二次函数:抛物线的一般方程y=ax^2+bx+c抛物线的顶点坐标为:(-b/2a,c-b^2/4a)2. 三角函数:三角函数的诱导公式tanx=sinx/cosx四、对高中必修一二数学公式的个人理解高中数学是数学学科的一个重要阶段,在这一阶段学生需要系统、全面地学习各种数学知识,数学公式作为数学知识的核心之一,对于学生打下坚实的数学基础至关重要。

高中必修一二数学公式凝聚了教育部数学教学大纲的精华,每个公式都有其独特的数学内涵和广阔的应用空间。

学生要想在高中数学学习中取得好成绩,必须充分理解和掌握这些数学公式,灵活应用于解决实际问题。

高中数学必修二知识点汇总第一章 空间几何体1.3空间几何体的表面积与体积(1)几何体的表面积为几何体各个面的面积的和。

(2)特殊几何体表面积公式(c 为底面周长,h 为高,'h 为斜高,l 为母线)chS =直棱柱侧面积 rh S π2=圆柱侧 '21ch S =正棱锥侧面积 rl S π=圆锥侧面积 ')(2121h c c S +=正棱台侧面积 l R r S π)(+=圆台侧面积 ()l r r S +=π2圆柱表 ()l r r S +=π圆锥表 ()22R Rl rl r S +++=π圆台表 (3)柱体、锥体、台体的体积公式V Sh =柱 2V S h r h π==圆柱 13V Sh =锥 h r V 231π=圆锥 ''1()3V S S S S h =++台 ''2211()()33V S S S S h r rR R h π=++=++圆台 (4)球体的表面积和体积公式:V 球=343R π ; S 球面=24R π第二章 点、直线、平面之间的位置关系2.1空间点、直线、平面之间的位置关系①平面:公理1:如果一条直线上的两点在一个平面内,那么这条直线在此平面内。

公理2:过不在一条直线上的三点,有且只有一个平面公理3:如果两个不重合的平面有一个公共点,那么它们有且只 只有一条过改点的公共直线②线线关系:1 空间的两条直线有如下三种关系:相交直线:同一平面内,有且只有一个公共点; 平行直线:同一平面内,没有公共点; 异面直线: 不同在任何一个平面内,没有公共点。

公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行。

符号表示为:设a 、b 、c 是三条直线a ∥bc ∥b共面直线 =>a ∥c强调:公理4实质上是说平行具有传递性,在平面、空间这个性质都适用。

公理4作用:判断空间两条直线平行的依据线面位置关系(1)直线在平面内——有无数个公共点(2)直线与平面相交——有且只有一个公共点(3)直线在平面平行——没有公共点指出:直线与平面相交或平行的情况统称为直线在平面外,可用a α来表示a αa∩α=A a∥α4、面面关系平行——没有公共点;α∥β相交——有一条公共直线。

人教版高中数学 平面直角坐标系的基本公式__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________平面上两点间的距离公式和中点坐标公式; 两点间距离公式的推导; 会运用这两个公式解题.一、数轴上的基本公式1.一条给出了原点、度量单位和正方向的直线叫做数轴,或称在这条直线上建立了直线坐标系,在数轴上,若点P 与x 对应,称P 的坐标为x ,记作P (x ).2.位移是一个既有大小,又有方向的量,通常称作位移向量,本书中叫做向量. 从点A 到点B 的向量,记作 ,A 为AB →的起点,B 为AB →的终点,线段AB 的长度称作AB →的长度,记作|AB →|.数轴上同向且等长的向量叫做相等的向量....... 3.在数轴上,点A 作一次位移到点B ,再由点B 作一次位移到点C ,则位移AC →称作位移AB →与位移BC →的和.,记作AC →=AB →+BC →. 在数轴上,任意三点A 、B 、C ,向量AB →、BC →、AC →的坐标都具有关系:AC =AB +BC.4设AB →是数轴上的任一个向量,O 为原点,点A (x 1)、B (x 2),则AB =OB -OA =x 2-x 1,A 、B 两点的距离d (A ,B )=|AB |=|x 2-x 1| . 二、平面直角坐标系的基本公式1.平面上任意两点P 1(x 1,y 1)、P 2(x 2,y 2)之间的距离d (P 1,P 2)=|P 1P 2|=2.平面上任意两点P 1(x 1,y 1)、P (x 2,y 2)的中点P (x ,y ),则x= ,y=如果P 为P 1P 2的中点,则称P 1与P 2关于P 对称.点A (x 0,y 0)关于点M (a ,b )的对称点为(2a -x 0, 2b -y 0).类型一 数轴例1:(1)若点P (x )位于点M (-2)、N (3)之间,求x 的取值范围; (2)试确定点A (a )、B (b )的位置关系.解析:数轴上的点与实数之间是一一对应的关系,所以点的坐标的大小决定彼此的相互位置,显然右边的点的坐标要大于左边的点的坐标.答案:(1)由题意可知,点M (-2)位于点N (3)的左侧,且点P (x )位于点M (-2)、N (3)之间, ∴-2<x <3.(2)确定两点的位置关系,需要讨论实数a 、b 的大小关系:当a >b 时,点A (a )位于点B (b )的右侧;当a <b 时,点A (a )位于点B (b )的左侧;当a =b 时,点A (a )与点B (b )重合. 练习1:下列各组点中,点M 位于点N 左侧的是( )A .M (-2)、N (-3)B .M (2)、N (-3)C .M (0)、N (6)D .M (0)、N (-6)答案:点M (0)在点N (6)的左侧,故选C.练习2:下列各组点中M 位于N 右侧的是( )A .M (-4)、N (-3)B .M (0)、N (6)C .M (3)、N (6)D .M (-4)、N (-6) 答案:D例2:已知数轴上有A 、B 两点,A 、B 之间的距离为1,点A 与原点O 的距离为3,求向量OA →、AB →的坐标.解析:由向量定义求解即可.答案:∵点A 与原点O 的距离为3,∴点A 的坐标为3或-3. 当点A 的坐标为3时, ∵A 、B 之间的距离为1, ∴点B 的坐标为2或4.此时OA →的坐标为3,AB →的坐标为-1或1. 当点A 的坐标为-3时, ∵A 、B 之间的距离为1, ∴点B 的坐标为-4或-2.此时OA →的坐标为-3,AB →的坐标为-1或1. 练习1:已知数轴上的三点A (-1)、B (5)、C (x ).(1)当|AB |+d (B ,C )=8时,求x ; (2)当AB +CB =0时,求x ;(3)当AB →=BC →时,求x .答案:(1)由题意可知,|AB |=|5-(-1)|=6,d (B ,C )=|x -5|.当|AB |+d (B ,C )=8时,有6+|x -5|=8,解得x =3或x =7.(2)由AB +CB =0可知,5-(-1)+5-x =0,解得x =11.(3)由AB →=BC →可知AB =BC ,故5-(-1)=x -5, 所以x -5=6,解得x =11.练习2:数轴上任意三点A 、B 、C 的坐标分别为a 、b 、c ,那么有下列关系:①AB +AC =BC ;②AB →=AC →+CB →;③|AB |=|AC |+|CB |;④BC =b -c ;⑤A 、C 两点的中点坐标为c -a2.其中正确的有________.(填序号)答案:② AB 、AC 、BC 的关系为AB +BC =AC ,故①错误;根据向量的和可知AB →=AC →+CB →,故②正确;因为A 、B 、C 三点在数轴上的位置关系共有六种情况,所以|AB |、|AC |、|CB |的关系有三种情况,而|AB |=|AC |+|CB |是其中一种情况,故③错误;向量BC →的坐标是终点C 的坐标c 减去起点B 的坐标b ,即BC =c -b ,故④错误;A 、C 两点的中点坐标为a +c2,故⑤错误.类型二 中点坐标公式例3:平行四边形ABCD 三个顶点坐标分别为A (2,3)、B (4,0)、D (5,3),求顶点C 的坐标. 解析:运用中点坐标公式先求出▱ABCD 两对角线交点M 的坐标,再求顶点C 的坐标.答案:设AC 与BD 交点为M (a ,b ),则M 为BD 的中点,由中点坐标公式⎩⎪⎨⎪⎧a =92b =32.又设C (x 0,y 0),则M 为AC 的中点, ∴⎩⎪⎨⎪⎧92=2+x232=3+y 02,∴⎩⎪⎨⎪⎧x 0=7y 0=0.∴C 点坐标为(7,0).练习1:已知点A 关于点B (2,1)的对称点为C (-4,3),C 关于D 的对称点为E (-6,-3),求A 、D的坐标及AD 中点坐标.答案:设A (x 1,y 1),∵A 、C 中点是B ,∴x 1-42=2,y 1+32=1,∴x 1=8,y 1=-1,即A (8,-1). 设D (x 2,y 2),∵D 是C 、E 中点,∴x 2=-4-62=-5,y 2=3-32=0.即D (-5,0).∴A 、D 中点为⎝ ⎛⎭⎪⎫8-52,-1+02,即⎝⎛⎭⎪⎫32,-12.练习2:设点A 在x 轴上,点B 在y 轴上,AB 的中点为P (2,-1),则|AB |等于( )A .5B .4 2C .2 5D .210答案:设A (a,0)、B (0,b ).由中点坐标公式,得⎩⎪⎨⎪⎧2=a +02-1=0+b2,∴⎩⎪⎨⎪⎧a =4b =-2.即A (4,0)、B (0,-2), ∴|AB |=-2+-2-2=25,故选C.类型三 两点间距离公式例4:已知A (3,-4)与B (a,3)两点间距离为72,求a 的值.解析:用两点间距离公式即可. 答案:∵d (A ,B )=72,∴(a -3)2+(3+4)2=(72)2, ∴a =10或a =-4.练习1:求下列两点间的距离:(1)A (2,5)、B (3,-4);(2)A (2-1,3+2)、B (2+1,3-2); 答案:(1)Δx =3-2=1,Δy =-4-5=-9.∴d (A ,B )=Δx 2+Δy 2=12+-2=82.(2)Δx =2+1-(2-1)=2, Δy =(3-2)-(3+2)=-22,∴d (A ,B )=Δx 2+Δy 2=22+-222=2 3.练习2:已知平行四边形三个顶点的坐标分别为(1,1)、(2,-1)、(-1,-3),则第四个顶点的坐标为________.答案:(4,3)或(-2,-1)或(0,-5) ①当(1,1)与(2,-1)为一条对角线的两端点时,第四个顶点的坐标为(4,3);②当(1,1)与(-1,-3)为一条对角线的两端点时,第四个顶点的坐标为(-2,-1);③当(2,-1)与(-1,-3)为一条对角线的两端点时,第四个顶点的坐标为(0,-5).1.下列命题:①相等的向量,它们的坐标相等;反之,若数轴上两个向量的坐标相等,则这两个向量相等; ②对于任何一个实数,数轴上存在一个确定的点与之对应;③数轴上向量AB →的坐标是一个数,实数的绝对值为线段AB 的长度,如果起点指向终点的方向与数轴同方向,则这个实数取正数,反之取负数;④起点和终点重合的向量是零向量,它的方向是任意的,它的坐标是0. 其中正确命题的个数是( )A .1B .2C .3D .4 答案:D2.A 、B 为数轴上的两点,B 的坐标为-5,BA =-6,则A 的坐标为( )A .-11B .-1或11C .-1D .1或-11 答案:A3.数轴上点P 、M 、N 的坐标分别为-2、8、-6,则在①MN =NM ;②MP =-10;③PN =-4中,正确的表示有( )A .0个B .1个C .2个D .3个 答案:C4.点P (2,-1)关于点M (3,4)的对称点Q 的坐标为( )A .(1,5)B .(4,9)C .(5,3)D .(9,4) 答案:B5.以A (5,5)、B (1,4)、C (4,1)为顶点的三角形是( )A .直角三角形B .等腰三角形C .等边三角形D .等腰直角三角形 答案:B6.数轴上一点P (x ),它到A (-8)的距离是它到B (-4)距离的3倍,则x =________.答案: -2或-57.已知点A (2x )、B (x ),点A 在点B 的右侧,则x 的取值范围为________.答案: (0,+∞)8. 已知三角形的三个顶点A (2,1)、B (-2,3)、C (0,-1),则BC 边上中线的长为__________.答案:39. 已知A (6,1)、B (0,-7)、C (-2,-3).(1)求证:△ABC 是直角三角形; (2)求△ABC 的外心的坐标.答案:(1)|AB |2=(0-6)2+(-7-1)2=100,|BC |2=(-2-0)2+(-3+7)2=20,|AC |2=(-2-6)2+(-3-1)2=80,因为|AB |2=|BC |2+|AC |2,所以△ABC 为直角三角形,∠C =90°.(2)因为△ABC 为直角三角形,所以其外心是斜边AB 的中点,所以外心坐标为(6+02,1-72),即(3,-3).10.已知两点A 、B 的坐标如下,求AB 、|AB |.(1)A (2)、B (5);(2)A (-2)、B (-5).答案: (1)AB =5-2=3,|AB |=|5-2|=3. (2)AB =(-5)-(-2)=-3, |AB |=|(-5)-(-2)|=3._________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________基础巩固1.数轴上向量AB →的坐标为-8,且B (-5),则点A 的坐标为( )A .1B .2C .3D .4 答案:C2.数轴上两点A (2x +a ),B (2x ),则A 、B 两点的位置关系是( )A .A 在B 左侧 B .A 在B 右侧C .A 与B 重合D .由a 的取值决定 答案:D3.已知两点A (a ,b )、B (c ,d ),且a 2+b 2-c 2+d 2=0,则( )A .原点一定是线段AB 的中点 B .A 、B 一定都与原点重合C .原点一定在线段AB 上但不是中点D .以上结论都不正确 答案:D4.已知线段AB 的中点在坐标原点,且A (x,2)、B (3,y ),则x +y 等于( )A .5B .-1C .1D .-5 答案:D5.点M 到x 轴和到点N (-4,2)的距离都等于10,则点M 的坐标为________.答案:(2,10)或(-10,10)能力提升6.下列各组点:①M (a )和N (2a );②A (b )和B (2+b );③C (x )和D (x -a );④E (x )和F (x 2).其中后面的点一定位于前面的点的右侧的是( )A .①B .②C .③D .④ 答案:B7. 已知数轴上A 、B 两点的坐标分别为13、-13,则d (A ,B )为( )A .0B .-23C.23D.19 答案:C8. 已知数轴上两点A (a )、B (b ),则在数轴上满足条件|P A |=|PB |的点P 坐标为( )A.b -a 2B.a -b 2C.a +b 2 D .b -a答案:C9. 设A (3,4),在x 轴上有一点P (x,0),使得|P A |=5,则x 等于( )A .0B .6C .0或6D .0或-6 答案:C10. 已知菱形的三个顶点分别为(a ,b )、(-b ,a )、(0,0),则它的第四个顶点是( )A .(2a ,b )B .(a -b ,a +b )C .(a +b ,b -a )D .(a -b ,b -a ) 答案:B11. 设M 、N 、P 、Q 是数轴上不同的四点,给出以下关系:①MN +NP +PQ +QM =0; ②MN +PQ -MQ -PN =0;③PQ-PN+MN-MQ=0;④QM=MN+NP+PQ.其中正确的序号是________.答案:①②③12. 等腰三角形ABC的顶点是A(3,0),底边长|BC|=4,BC边的中点是D(5,4),则此三角形的腰长为________.答案:2613. 根据下列条件,在数轴上分别画出点P(x).(1)|x-1|≤2;(2)|x+2|>1.答案:(1)∵|x-1|≤2,∴-1≤x≤3,∴点P(x)表示坐标为-1和3的两点A、B间的线段AB(包括两个端点),画图如下:(2)∵|x+2|>1,∴x<-3或x>-1,∴点P(x)表示以坐标为-3和-1的两点C、D为端点的两条射线CE、DF,画图如下:14. △ABC中,AO是BC边上的中线,求证:|AB|2+|AC|2=2(|AO|2+|OC|2).答案:以BC边所在直线为x轴,边BC的中点为原点建立直角坐标系,如图,设B(-a,0)、O(0,0)、C(a,0),其中a>0,A(m,n),则|AB|2+|AC|2=(m+a)2+n2+(m-a)2+n2=2(m2+n2+a2),|AO|2+|OC|2=m2+n2+a2,∴|AB|2+|AC|2=2(|AO|2+|OC|2).。

高中数学公式(必修二)

一、空间几何体的侧面积、表面积、体积

.

3

4

4.

)(3

1

)(.

3

1)(.)(22.)(..23222R V R S h S S S S V l r rl r r S S S S Sh V l r r S S S Sh V l r r S S S l r r S rl S rl S ππππππππ==++='++'+=++==+=+==+=+='+===、球:、台体(圆台和棱台):、椎体(圆锥和棱锥):、柱体(圆柱和棱柱):表面积、体积公式:

侧面积公式:下上下上下上侧表面积底侧表面积底侧表面积圆台侧圆锥侧圆柱侧二、直线、方程、圆

).

0().

04(0.

||00.

|

|0:),(.)()(|P P |),(),(.

0.

).().(-1.//:.tan 22222222

2

12212

2

0000021221221222111121

121002121212121211

21

2>=-+->-+=+++++-==++=+++++=

=++-+-==++--=--+=-=-=⋅⇔⊥=⇔--=

=r r b y a x F E D F Ey Dx y x B

A C C d C By Ax C By Ax B

A C By Ax d C By Ax l y x P y y x x y x P y x P C By Ax x x x x y y y y b x k y x x k y y k k l l k k l l k k l l x x y y k k )()圆的标准方程:(圆的一般方程:间的距离:与两条平行直线的距离:到直线点间的距离公式:、两点一般式方程:两点式方程:斜截式方程:点斜式方程:、、的斜率、两条直线、直线的斜率:α。