肌电图临床应用及基本知识

- 格式:doc

- 大小:65.50 KB

- 文档页数:12

肌电图electromyography 河南科技大学第一附属医院神经内科参考《肌电图规范化检测和临床应用共识》综合整理,总结并辑录为四部分:概论、检测和意义、常见疾病检测方法和报告书写。

第一部概论电生理诊断目的一.补充临床的定位诊断:当根据临床的症状和体征进行定位诊断存在困难是更具有价值。

(1)辅助临床明确病变的部位(2)提高早期诊断的阳性率和发现临床下病变(3)辅助发现临床不易识别的病变(4)鉴别中枢和周围神经病变,判断病变累及的范围二.为临床定性诊断提供线索(1)NCV的测定提示病变部位是轴索损害为主,还是脱髓鞘为主,或二者并重。

(2)某些电生理的特异性所见有助于缩小疾病诊断的范围,甚至是唯一确诊的方法。

(3)有助于判断病变处于急性期、恢复期或稳定期。

三.有助于判断病变的严重程度,客观评价治疗的效果和判断预后。

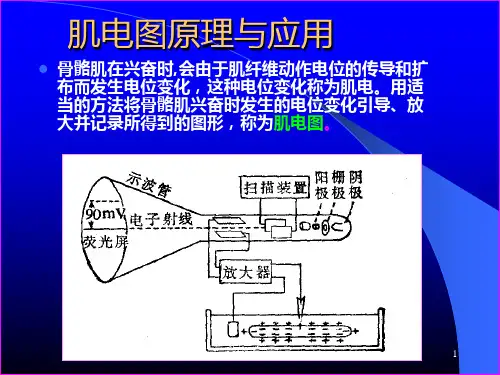

肌电图是记录肌肉静息、随意收缩及周围神经受刺激时各种电特性的一门技术。

导电极有表面电极和针电极两种。

表面电极可以导出深处全体肌肉活动的合成电位,但不能分辨单块肌肉的电位。

将针电极插入欲检查的肌肉可以导出个别肌肉的动作电位。

肌电诊断检查基本上包括三大部份: 1.神经传导检查(nerve conduction studies,NCS) ;2.针极肌电图检查(needle electromyography) ;3.诱发电位检查(evoked potentials)。

神经传导检查:以电极刺激受测神经,而于其支配的感觉神经或肌肉上记录电位,以得到感觉神经电位波(sensory nerve action potential)、复合肌肉动作电位波(compound muscle action potential),及特殊反射的电位波(H-reflex及F-response)之检查。

检查方法是以超大电量刺激(supramaximal stimulation)来刺激受测神经(H反射例外),以使该神经所有轴突均同时兴奋,而得到一最大反应波,根据此最大反应波之传导潜期(latency),振幅(amplitude),表面积(surface area),及传导速度(nerve conduction velocity),再与正常值作比较,可以帮助区别神经的轴突病变(axonopathy)或髓鞘病变(demyelination)。

肌电图的临床应用一、肌电图:狭义的肌电图是指以同心圆针电极插入肌肉中,收集针电极附近一组肌纤维的动作电位,以及在插入过程中观察其静息状态、轻用力时运动单位电位,大力时募集状态。

广义的肌电图学,还包括神经传导、神经重复电刺激等有关周围神经、神经肌肉接头和肌肉疾病的电诊断学。

1、正常肌电图(1)插入电活动:针电极在插入肌肉时,可机械地刺激或损伤肌纤维,而产生各种大小不同形态不同的短暂的电位,这就是插入电活动。

持续时间是几百毫秒,(如果针电极不活动,静息状态下,正常肌肉不会有活动表现为一条直线,称为电静息。

)(2)轻用力时运动单位电位:肌肉轻度收缩状态下记录的一个运动神经元所支配的一群肌纤维所兴奋的电位称运动单位电位(M UP) 。

(3)波形多为2 — 3相,5相以上为多相。

多相波一般不超过15%,时限常在5 —15ms之间;波幅多在100至数千微伏之间。

每一块肌肉都有自己的正常值(波幅、时限、位相)(4)大力时募集状态:当肌肉大力量收缩时,许多运动单位很快的发放冲动,由于许多不同的运动单位同时兴奋,因此不能辨认各个单独的MUP。

2、异常肌电图(1)插入活动的异常:①插入活动的减少和延长。

②出现自发电位:纤颤、正锐波、束颤电位、肌强直样放电(复合性重复放电) 、肌纤维颤搐③肌强直放电。

(2)异常MUP①短时限的MUP,指MUP平均时限小于同一年龄组肌肉的正常范围。

常见于肌肉疾病和神经肌肉传递性疾病。

②长时限的MUP,指MUP平均时限大于同一年龄组肌肉的正常范围。

这些ML P的波幅增高,时限的增宽,并伴有募集不良,常提示下运动神经元病变。

如:运动神经元病、脊髓灰质炎、脊髓空洞症、周围神经病变,或神经损伤后的再支配等。

③多相电位其数目增多,可见于肌病,也可见于运动神经元病周围神经病变。

(3)异常募集形式募集形式决定于用力时发放的MU数量以及MU发放的频率,下运动神经元病变时MU 减少,病人客观上很用力,但MU也是减少型。

肌电图科普知识张磊发布时间:2023-06-08T09:50:12.593Z 来源:《健康世界》2023年5期作者:张磊[导读]巴中市中心医院四川巴中 636000“肌电图是什么?和常见的心电图有什么区别?”“我这么没有听说过肌电图?”等等言论,是大多数人在第一次听到肌电图后的常见疑问,对于肌电图的了解知之甚少,以至于对于肌电图的检查申请单,以及所能够诊断的病症相关医学知识一概不知。

基于此,下文就肌电图的相关知识进行科普,以此为参考。

1 肌电图是什么?能够被用于诊断哪些病症?肌电图被广泛应用于临床检查,主要被用于诊断和鉴别诊断神经肌肉病,以及神经肌肉接头病变,属于神经系统疾病诊断的一种客观检测手段。

肌电图的识别,往往需要结合波形及声音,通过记录静息、轻收缩和重收缩三个时相的肌电信号,能够更为直接地诊断和鉴别神经源性损害和肌源性损害。

除此之外,肌电图检测,还被用于诊断肌肉疾病、神经肌肉接头疾病、周围神经疾病、臂丛病变、神经性根变、前角细胞病变等疾病。

2 肌电图检查痛苦吗?主要针对哪些人群?肌电图检查存在一定痛感,这是因为在检查过程中需要将同心圆针电极插入肌肉当中,因此,有痛感是一定的,但是对于诊断和鉴别诊断都有着重要作用,能够发现临床下病灶和不易察觉的病变情况。

在将同心圆针电极插入肌肉后,能够记录肌肉在安静状态下、不同程度随意收缩以及周围神经受刺激的情况下,各种电生理特性的电活动,更好地诊断和鉴别神经源性和肌源性损害。

像常见的以解析肌电图、单纤维肌电图和巨肌电图,能够提高诊断的阳性率,多见于脊髓疾病、周围神经系统疾病以及神经根压迫症群体等,通过应用肌电图的检查方式,能够更好地提高检查结果的准确率,有助于在提高诊断结果的同时,早发现、早治疗,更好地为病症治疗提供相关诊断数据。

一般情况下,当患者存在肢体麻木、无力、肌肉疼痛、肌肉萎缩等症状时,或者是糖尿病患者需要对周围神经损害的并发症进行评估时,都可以通过肌电图方式进行检查。

肌电图electromyography 河南科技大学第一附属医院神经内科参考《肌电图规范化检测和临床应用共识》综合整理,总结并辑录为四部分:概论、检测和意义、常见疾病检测方法和报告书写。

第一部概论电生理诊断目的一.补充临床的定位诊断:当根据临床的症状和体征进行定位诊断存在困难是更具有价值。

(1)辅助临床明确病变的部位(2)提高早期诊断的阳性率和发现临床下病变(3)辅助发现临床不易识别的病变(4)鉴别中枢和周围神经病变,判断病变累及的范围二.为临床定性诊断提供线索(1)NCV的测定提示病变部位是轴索损害为主,还是脱髓鞘为主,或二者并重。

(2)某些电生理的特异性所见有助于缩小疾病诊断的范围,甚至是唯一确诊的方法。

(3)有助于判断病变处于急性期、恢复期或稳定期。

三.有助于判断病变的严重程度,客观评价治疗的效果和判断预后。

肌电图是记录肌肉静息、随意收缩及周围神经受刺激时各种电特性的一门技术。

导电极有表面电极和针电极两种。

表面电极可以导出深处全体肌肉活动的合成电位,但不能分辨单块肌肉的电位。

将针电极插入欲检查的肌肉可以导出个别肌肉的动作电位。

肌电诊断检查基本上包括三大部份: 1.神经传导检查(nerve conduction studies,NCS) ;2.针极肌电图检查(needle electromyography) ;3.诱发电位检查(evoked potentials)。

神经传导检查:以电极刺激受测神经,而于其支配的感觉神经或肌肉上记录电位,以得到感觉神经电位波(sensory nerve action potential)、复合肌肉动作电位波(compound muscle action potential),及特殊反射的电位波(H-reflex及F-response)之检查。

检查方法是以超大电量刺激(supramaximal stimulation)来刺激受测神经(H反射例外),以使该神经所有轴突均同时兴奋,而得到一最大反应波,根据此最大反应波之传导潜期(latency),振幅(amplitude),表面积(surface area),及传导速度(nerve conduction velocity),再与正常值作比较,可以帮助区别神经的轴突病变(axonopathy)或髓鞘病变(demyelination)。

肌电图检查与临床应用复旦大学附属华山医院神经科(200040)陈向军定义肌电图检查是记录神经肌肉的生物电活动,以判定神经肌肉所处的功能状态,从而有助于运动神经肌肉疾患诊断的检查方法。

肌电检查的内容包括直接记录肌电图(EMG)、刺激神经记录肌肉诱发电位(MCV、SCV、重复电刺激)、记录各种反射活动(牵张反射、屈肌反射、H反射等)。

肌电检查应用范围应用于临床诊断,科学研究,运动医学等。

一、临床诊断:应用于疾病的诊断和鉴别诊断,判定损伤部位和程度,决定治疗方案,推断预后,提供客观指征,判定疗效。

1、内科及神经内科:肌电检查主要应用于区别神经元性肌萎缩及肌源性肌萎缩,有助于各类神经肌肉疾患的鉴别诊断,以及进行性肌营养不良症提供鉴别诊断。

2、骨科,神经外科:确定神经损伤和神经压迫征的存在,判定损伤的程度和部位,判定神经再生以估计预后。

3、耳鼻喉科:诊断耳源性原因引起的周围面神经麻痹,判定损伤程度及恢复情况。

4、眼科:区别神经元性受损或肌源性受损引起的麻痹性斜视,分析眼肌功能。

5、口腔科:研究咀嚼肌的功能6、泌尿科:可测膀胱括约肌功能7、妇产科:有助于子宫肌功能的研究二、科学研究:在针灸和针麻机制的研究中帮助针灸、针麻、药物药理的研究工作提供有用的数据,在药物、药理的研究中提供有用的方法。

三、运动医学:分析各科运动时肌肉的作用、力量、疲劳检查方法:一、肌电图检查适应症:1、神经元性疾病:(1)脊髓前角C受损疾病(2)神经根、丛及周围N病2、肌源性疾病3、神经肌肉接头疾病4、锥体系及锥体外系统病二、检查前准备:1、病人准备:取得病员的配合2、针电极的选择与消毒:引导范围小,可引导出单个单位电位,其时限、电压、波形可供测量,临床应用最普遍。

三、操作方法与注意事项:操作方法:1、体位:使肌肉得到自然放松又能作各种运动2、插针:使用针电极检查时,将针电极插入皮下,按顺时针向三点、六点、九点、十二点分别更换方向,提插探查3、检查程序:放松状态,轻用力收缩,重收缩;MCV/SCV/H反射/RNS4、肌肉选择:检查肌肉应根据疾病的性质及萎缩肌肉的分布决定。

肌电图临床应用及基本知识尽管“2008年中华医学会神经病学分会肌电图和临床神经电生理学组制定了《肌电图规范化检测和临床应用共识》,详细规定了常用的肌电图检查项目的规范检测” ,但肌电图的检查及临床应用,至今的临床应用价值仍未显现出来。

临床工作十多年以来,从接触到使用肌电图以后,感觉她和TCD一样,其临床意义真的很神奇:一、神经科有助诊作用的疾病范围较大——(1)、单神经受累如:正中、尺、桡、腓神经等;(2)、周围神经病变如G-B-S、面瘫、糖尿病神经损害、酒中毒、药物神经损害等;(3)、神经肌肉接头病如MG、L-E-S等;(4)、脊髓病变如MND、脊灰炎等;(5)、遗传及变性、肌肉疾病如DMD、C-M-T 病、MS、肌病等等。

二、骨科某些疾病的确诊需要肌电图的鼎力支持,如单神经嵌压、骨折神经断裂与否、颈腰椎病变范围等。

三、皮肤科及免疫风湿科的某些疾病如皮肌炎、结缔组织病的助诊、治疗效果与预后评判,更需要肌电图的帮助。

四、诱发电位对眼科、耳鼻喉科应用价值不可或缺。

五、儿科、肿瘤科、放疗科的一部分疾病也少不了肌电图的检查。

肌电图的临床应用肌电图是神经科疾病诊断、预后判断的一项非常重要的检查方法,但我发现园中好像关于这方面的资料并不多,以下是整理的肌电图应用的总结,请大家指正。

肌电图检查病人准备:①了解病史和检查目的,确定检查的肌肉及步骤和项目。

②根据病情检查需要取合适的卧位或坐位。

③向病人讲清检查目的和方法,以取得病人合作。

检查程序:肌电图检查无固定的程序,依各个病例的具体情况而异。

做肌电图之前应认真采集病史,进行详细的神经系统检查,提出临床诊断的初步意见及希望肌电图解决的问题。

肌电检查者尚需熟悉神经肌肉解剖生理,能确定各肌内的部位、并了解其神经支配。

在检查前根据其病史和体征,制定一个初步检查计划。

一般地说,希望肌电检查时能确定哪块肌肉有异常电位,此肌肉属于哪条神经支配?异常肌电图的性质如何?为此,必须在选定的肌肉上,至少做如下几项观察:①插人电位;②自发电位;③运动单位动作电位。

自发活动一定要在所有各检查点上寻找,在检查过程中,必须确定所看到的电位是否为自发的。

在记录单个运动单位电位时,为了测定电位的平均时限,要求肌肉作很轻微的收缩,以免引起各个运动单位的干扰,为了确认一个运动单位,最好连续记录三次。

不宜在荧光屏上判断运动单位,因为荧光屏上一些微小的变化难于辨认,容易作出错误判断。

在检查最大用力收缩时,正确估计病人的肌力是否正常或减低。

这项检查结果在很大程度上取决于受检者的合作程度,如受检者未用最大力量收缩肌肉,则不能获得干扰相。

神经传导速度检查神经传导速度是研究神经在传递冲动过程中的生物电活动。

利用一定强度和形态(矩形)的脉冲电刺激神经干,在该神经支配的肌肉上,用同心针电极或皮肤电极记录所诱发的动作电位(M波),然后根据刺激点与记录电极之间的距离,发生肌收缩反应与脉冲刺激后间隔的潜伏时间来推算在该段距离内运动神经的传导速度。

这是一个比较客观的定量检查神经功能的方法。

神经冲动按一定方向传导,感觉神经将兴奋冲动传向中枢,即向心传导;而运动神经纤维则将兴奋传向远端肌肉,即离心传导。

(—)运动神经传导速度(MCV)1. 电极(1)刺激电极;直径1cm,相距2cm的两个银制或不锈钢的圆盘作为一对刺激电极。

(2)记录电极:可使用针电极或表面电极。

2.检查方法检查前将电极浸透生理盐水,置于欲刺激的神经干的皮肤上,刺激电极的阴极置于外周端靠近记录电极处。

以尺神经为例,A极置于肘部尺神经沟处,B极置于腕部尺神经干处,在尺神经所支配的小指外展指肌处安放记录电极(C)。

刺激电极(B)与记录电极(C)之间安放一电极接地。

A和B刺激电极分别与脉冲刺激器连接,并分别给以超强度刺激,经一定时间可记录到由于刺激而诱发的动作电位。

3. 分析指标(1)潜伏期:从脉冲波刺激开始至记录到动作电位(M波)出现之间的潜伏时间称潜伏期。

以ms 表示。

(2)传导时间与距离:测定运动神经传导速度时,使用脉冲电流对神经的各个不同端点分别进行刺激,在其所支配的远端记录到动作电位(M波),两个端点潜伏期之差称为传导时间。

再从人体表面测出两端点间的距离。

3. 神经传导速度以尺神经为例,假设AC所需潜伏期(T1)为8ms,BC所需潜伏期(T2)为4ms,AC之间距离为28.9cm,BC之间距离为6.4cm,则BC之间的运动神经传导速度为:MCV=(AC-BC)/( T2- T1)=(0.289-0.064)/(0.008-0.004)=225/4=56.25m/s(二)感觉神经传导速度(SCV)1.电极(1)刺激电极:刺激指(或趾)时可用环状电极,该电极采用两片宽4~6mm之金属片组成,外覆以绒布衬垫,包绕于手指或足趾,称环状电极。

阴极置于近端指节(或趾节),无关电极置于末端指节(或趾节)。

(2)记录电极:可用表面电极或针电极,使用表面电极时,电极间距以3mm为宜;针电极由两根金属针极组成,其中一根针插人邻近神经的部位,另一电极插人远离神经部位,针极记录的神经电位幅度较高,波形可呈双相、三相、四相。

2.检查方法(1)顺流法:将指环状电极套在食指上作刺激电极,并在神经干一点或二点上记录神经的激发电位。

用此法测得的感觉神经的电位比较小。

一般不易测得。

常需用叠加法才能得到。

(2)反流法:电极安放同顺流法,但以神经干上的两对电极作为刺激电极,而以食指或小指上的环状电极作为记录电极。

用此法测得的感觉神经的电位较高,一般容易得到。

3.分析指标感觉神经系将冲动从末梢感受器传入中枢,测定感觉神经传导速度时刺激与记录的位置和运动神经传导速度的测定不同,检查时电流刺激神经远端部。

在神经近端进行记录。

有作者认为SCV的改变对周围神经病变,比MCV更为敏感,特别是在中毒性、代谢性神经病变者。

反射检查一、H反射(一)H反射临床上通过肌肉的伸张反射可以估计到运动神经元在张力不同条件下的兴奋性,但是不能定量地作出客观的记录。

用电生理方法刺激胫神经,引起脊髓单突触反射,从而导致它所支配的腓肠肌收缩.这即是H反射。

由Hoffmann而得名。

如果是叩诊跟腱引起腓肠肌收缩,则称之为腱反射(T反射),这种方法间接地测定运动系统控制的肌梭灵敏度。

为了鉴别H反射和F波,刺激强度要逐渐增加,开始H反射波幅是增加的,但在M波出现和继续加大过程中H反射逐渐减少。

当强度超过M波的最大波幅而继续加大时H波消失,F波取而代之。

H反射的最佳刺激强度是既最大限度兴奋了IA输人纤维,又不同时兴奋运动纤维。

(二)H反射正常值胫神经H反射潜伏期正常为30-35ms之间,两侧之间差为1.4ms。

(三)H反射临床应用:胫神经H反射潜伏期,提供整个输入和输出通路的神经传导信息。

如果是酒精中毒、肾功能衰竭以及其它多发性周围神经病,潜伏期会延长。

在糖尿病性周围神经病,可以提供早期诊断。

H反射可以因腰骶根的损害而有改变,如S1根受损其表现多为H反射消失或者潜伏期延长。

二.F波F波是一种多突触脊髓反射。

用弱电流刺激四肢周围神经干时,常见在肘部或腕部用脉冲电刺激尺神经或正中神经引导出所支配肌的诱发动作电位M波后,约经20~30ms的潜伏期,又可出现第二个较M波小的诱发电位,称F波。

切断脊髓后根仍有F波,所以它是电刺激运动神经纤维产生的逆行冲动到达脊髓所引起的一种反射。

在神经干远端点刺激时,诱发的M波的潜伏期比近端点刺激诱发的M波短,F波的潜伏期延长。

F波的波幅不随刺激强度改变而改变,但过强刺激时,F波消失。

F波测定方法与运动神经传导速度基本相同.F波潜伏期减去M波潜伏期,即为刺激点至脊髓的往返传导时间。

从人体表面可测出刺激点至脊髓(下肢以腰1棘突;上肢以颈F棘突作为测定点)的距离,代入下列公式,即可求出该段F波传导速度。

[刺激点至颈7(或腰1)的距离(mm)×2]/[F波潜伏时一M波潜伏时-1.0(ms)]上式中×2是指上行与下行往返路程,减去1.0ms是估计脊髓的延迟时间。

F波传导速度可测定肢体近脊髓端的传导速度,而运动神经传导速度则可测定肢体远端的传导速度。

两者正好起相互补充的作用。

重复神经刺激技术(RNS)一、常用的神经对MG病人来说,近端肌肉灵敏度高,远端肌肉灵敏度(如尺神经支配小鱼际肌)虽不高,但容易固定,伪差小.更为可靠。

可用来重复电刺激的神经①腕部尺神经②腕部正中神经③腋神经④面神经较灵敏,一般作用电极置眼轮匝肌肌腹上:而参考电极则放在对侧或鼻梁上。

二、低频重复电刺激1.5秒/次刺激为低频刺激,在低频剌激时动作引起的伪差不大,而大多数人能忍受。

正常人的波幅递减不超过5-8%,一般以15%作为波幅递减正常范围的最高限。

MG病人的波幅曲第2个电位就开始下降,最明显处在第4与第5波,以后稍有回升,如使用腾喜龙或新斯的明,可以使原有的波幅递减恢复正常,这也是有助于诊断的。

其它疾病也可以有RNS动作电位波幅递减,如肌无力综合征、肉毒毒性中毒、多发性肌炎、运动神经元病等。

三、高频重复电刺激当用超高频刺激时,在正常情况下已经激发全部肌纤维活动了,这样即使有更多的Ach释放,也不能增大电位的波幅,但是在肌无力综合征时,第一刺激不能兴奋所有的纤维,那时电位就有递增的表现。

第一波与最后一波比,波幅上升75%为可疑,上升100%以上为异常。

单纤维肌电图以往我们使用传统肌电图同心圆针极所测定到是一个Mup,但是不能测到一个Mu内单个肌纤维状况,因为同一Mu的肌纤维是同步性发放的,单纤维肌电图(SFEMG)则能够解决这个问题,它可以测定一个Mu内的单个肌纤维在细胞外的电位.因此SFEMG技术对EMG学的贡献是很大的,它使我们进一步了解肌肉的生理和病理生理;在临床方面,SFEMG也有进一步的测定效能,这就是①肌纤维密度即在记录范围内单纤维电位数目;②测知肌电颤抖,即同一Mu中肌纤维之问的电位传导变化。

一、单纤维电位单纤维电位是一个两相尖波,其上升时问为75—200rns,而时限约1ms.单纤维电位的波幅变化很大,可从200μv—20mv, 但常常看到的是1mv—7mv。

波幅的变化与电源和记录点的距离有明显相关。

二、纤维密度将单纤维电极插人正常人的肌肉,在一个部位一般只能测到一个单纤维电位,偶尔能测到2个电位,如果测到多个,就说明这个单纤维电极半径之内有多个肌纤维是同属一个Mu的,连续测定20次,将20处所得纤维电位数,除以测定部位数,就可以得到平均数,正常人最低值为1.0,平均值1.2 5-1.61之间,年龄超过60岁平均值增大。

三、颤抖jitter(—)定义一系列的神经刺激,同一运动单元的肌纤维电位的潜伏期几乎是相同的.但在us的水平上来分析则有差别,这个小小的差别就是肌电图上的颤抖。