银屑病治疗研究的一些进展_张长宋

- 格式:pdf

- 大小:135.10 KB

- 文档页数:4

银屑病的治疗进展银屑病是一种以T细胞为主,多种免疫细胞共同参与发病的慢性炎症性皮肤病,易复发。

临床主要表现为白色鳞屑、薄膜现象、点状出血。

该病发病率较高,其病因与发病机制复杂,多与感染(病毒、细菌等)、免疫、遗传及精神等因素有关,临床上也没有较好的预防方法。

临床上可分为寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型,以寻常型银屑病最为常见。

由于本病病因未明,发病机理复杂,治疗方法虽多,但目前大多数只能达到近期临床效果,往往只是暂时缓解而不能根治,也不能防止复发。

目前治疗方法主要是药物治疗及物理疗法等联合应用。

随着对银屑病发病机制研究的不断深入,一些新藥物给银屑病的治疗带来了广阔前景。

标签:银屑病;治疗银屑病是一种常见的皮肤病,呈慢性病程,流行病学调查研究显示[1],遗传因素在银屑病发病中起重要作用。

在我国银屑病的患病率约为0.123%,各年龄组均可发病,但以青壮年为主。

由于本病病因不清楚,发病机理复杂,本病目前治疗没有特效方法。

笔者通过对国内外相关文献报道的回顾复习,就近年国内外对银屑病治疗新进展综述如下。

1 内用药治疗1.1甲氨蝶呤(MTX)MTX是目前治疗银屑病最有效的药物之一,它是氨蝶呤的衍生物,对严重银屑病效果较好。

该药主要抑制T细胞介导的免疫反应,并作用于体内增殖的被激活的淋巴细胞,抑制角朊细胞增殖。

研究显示,重度寻常性银屑病患者应用MTX 15mg/w,4 w后,PASI评分降低75%[2]。

Lee等[3]用低剂量甲氨蝶呤(5mg/w)治疗1例20甲营养不良表现的11岁银屑病患儿,用药4 w后即见效,指、趾甲于9 个月、13个月全部恢复正常。

禁忌证为肝肾功能不全、造血功能异常、妊娠、活动性溃疡等。

罗权等[4]应用甲氨蝶呤对15例关节病型银屑病患者治疗前、治疗中、治疗后(基本痊愈)的血清TNF水平进行了检测,结果示,随着治疗时间逐渐延长,患者病情好转,其血清TNF水平逐渐降低,治疗中期TNF水平较治疗前明显下降。

针灸治疗银屑病的近10年国内外研究进展摘要:本文综合分析近10年国内外学者运用针灸治疗银屑病的环节、机制和各种疗法,包括针刺、穴位注射、耳针及耳背割治法、灸法、熏蒸法、放血、拔罐疗法及综合疗法等,并总结了针灸治疗银屑病的优势特点,提出了存在的问题集今后的研究方向。

关键词:银屑病;针灸疗法;综合治疗:进展银屑病是一种常见的原因不明的有特征性红斑、丘疹、鳞屑性的慢性皮肤病,在红色丘疹或癍片上覆有银白色鳞屑,以四肢伸面、头皮背部较多。

一般冬重夏轻。

据报道,国内银屑病总患病率为0.123%,国外报告本病在自然人群中的发生率波动在0.1~3.0%之间,各年龄组均可发病,但以青壮年为主。

该病病程长,外观丑陋,缠绵难愈,病程后期可侵犯多种脏器,给患者身心带来极大伤害,固有不死的癌症之称。

现代医学认为,本病是遗传与环境等多种因素相互作用的多基因遗传病,并与感染、微循环障碍、激素水平失调、神经精神因素、免疫紊乱、内分泌及真皮血管系统紊乱等有关。

目前,西医尚无特效药物治疗,还不能彻底根除银屑病,而只能在一定程度上抑制疾病的发作,效果不能令人满意,且副作用较大。

近年来针灸治疗银屑病的国内外研究概况综述如下。

1、针灸治疗银屑病的环节机制银屑病的发生机制并不十分清楚,针灸治疗本病多于以下几个方面有关:①止痒作用:针灸通过局部的刺激减弱或拮抗痒感的神经冲动传入脊髓的传递过程,这同镇静类药物安定神经可减轻痒感一样;针灸可通过调神安神作用以减轻痒感,实质上市人体对痒感刺激的阀值的提高。

②调节免疫功能:针灸调节免疫功能已被大量的实验所证实,用免疫制剂环孢素治疗银屑病有效提高其病因可能与免疫有关。

梁静涛等曾对15名银屑病患者进行针灸治疗的临床研究结果表明,针灸治疗后,患者1L~10表达水平明显上升超过正常人平均值,从而通过循环免疫细胞的调节效应起到抗银屑病的作用。

③调节内分泌、血管的功能状态:皮损中真皮乳头层血管增生、扩张及血流增加时本病的重要基础。

银屑病的中医药治疗进展银屑病是一种增生性、反复发作的红斑鳞屑炎症性皮肤病,其皮损特点是在红斑上有松散的银白色鳞屑,抓之有薄膜及露水珠样出血点,属于中医”白疕”的范畴。

本病病因不明,病程长,反复发作,不易根治,是我们临床常见且比较难治的一种皮肤病。

按其临床表现的不同可分为寻常型、脓疱型、红皮病型、关节型四种,临床上又以寻常型最多见。

而寻常型银屑病中医辨证分为血热型、血燥型、血瘀型,相当于本病的进行期、静止期、退行期。

近年来针对本病发展的不同阶段进行整体辨证,分型分期论治,应用中药内服及外治,并结合针灸等其他综合疗法,在临床治疗方面均取得较好的效果。

伴随着免疫学、分子生物学不断发展,银屑病发病机理的研究将不断深入,对于临床指导治疗将进一步地提高。

标签:银屑病;中医药疗法;综述银屑病是一种临床上常见的慢性红斑鳞屑性皮肤病,中医称之为”白疕”、”松皮癣”等。

其特点是在红斑上有松散的银白色鳞屑,抓之有薄膜及露水珠样出血点。

按临床表现的不同可分为寻常型、脓疱型、红皮病型、关节型四种,临床上又以寻常型最多见。

本病病因不明,病程缠绵反复,是目前临床比较棘手的一种皮肤病。

近年来,中医药治疗本病取得了一些新的进展,现综述如下。

1内治法1.1寻常型银屑病寻常型银屑病一般分为3型:即血热型、血燥型、血瘀型;相当于银屑病的进行期、静止期、退行期。

1.1.1血热型血热证相当于本病的初发阶段,毒热偏盛,燔灼营血,皮疹以红斑丘疹为主,且发展迅速,新皮疹不断出现,原皮疹不断扩大,皮疹颜色鲜红,鳞屑较多,刮去鳞屑可见薄膜现象和筛状出血点。

治疗宜清热凉血,解毒消斑;用药多选用牡丹皮、赤芍、生地、紫草、水牛角粉等清热凉血药。

刘长发等[1]用丹槐银屑浓缩丸(由紫草、白藓皮、大青叶、黄连、槐花、生地黄、赤芍、丹参、鸡血藤、白茅根、泽泻等共11味中药组成)治疗本病患者25例,临床总有效率为85%。

王立新等[2]给予清营汤加减(水牛角6 g,生地黄12 g,牡丹皮10 g,玄参12 g,金银花12 g,连翘10 g,白芍9 g,白藓皮9 g,全蝎6 g等)治疗本病患者48例,总有效率为91.7%。

中医药治疗银屑病的研究进展一、病名二、病因病机三、治疗方法四、科研概况五、前景展望六、我科经验七、名家治法举例八、中草药选介九、中药使用注意一、病名祖国医学记载的“干癣”、“顽癣”、“松皮癣”、“白疕?”、“白疕风”、“蛇风”、“白壳疮”等病与该病有一定的相关性。

与银屑病相关的内容首见于隋代的《诸病源候论》:¡°干癣,但有匡郭,枯索,痒,搔之白屑出是也。

¡±这是祖国医学关于本病的最早记载。

《山海经¡¤中山经》中可见到关于¡°癣¡±的较早记载:¡°(渠之山)其中多豪鱼,状如鲔,赤喙尾赤羽,可以已白癣¡±;《外科启玄》第一次提出了“白壳疮”这一病名,“白壳疮者,即癣也。

……皆因毛孔受风湿之邪所生”。

《外科正宗》在“顽癣”病因病机分析和治疗用药方面,基本上都继承了《窦氏外科全书》的认识,认为“顽癣,乃风、热、湿、虫四者为患。

……此等总皆血燥风毒克于脾、肺二经”。

《外科大成》首次提出“白疕”的病名,“白疕,肤如疹疥,色白而痒,搔起白屑,俗呼蛇风。

从该书对“白疕”临床表现的描述来看,与现代医学的银屑病基本一致。

《医宗金鉴》第一次把“癣”与“白疕”分别论述,明确“白疕”与“癣”的区别综上所述,祖国医学对银屑病的认识,在早期,把认识对象定位于一类疾病,导致认识对象不明确。

随着认识的发展,渐把“白疕”从一类疾病中分离出来;二、病因病机最有代表性是三大学说血热论血瘀论血虚论血热论的代表朱仁康:¡°血分有热¡±是银屑病的主要病因,若复因外感六淫,或进食辛辣火炙、鱼虾酒酪,或心绪烦躁,七情内热,以及其它因素侵扰,均能使血热内蕴,郁久化热,以致血热毒邪外壅肌肤而发病。

赵炳南:血热是发病的主要依据。

因七情内伤,致气机壅滞,郁久化火,饮食失节,致脾胃受伤,郁久化热,或外受风邪,夹杂燥热之邪客于肌肤所致血瘀论的代表秦万章:结合西医学检查,认为银屑病患者存在着7项血瘀指征:(1)肌肤甲错关节不利;(2)皮损鳞屑剥离可见出血点;(3)约35%患者有舌苔偏紫或有瘀斑;(4)皮损毛细血管镜检可见毛细血管扭曲;(5)血液粘度增高;(6)皮疹广泛,患者血管通透性明显增高;(7)真皮乳头毛细血管扩张,并有小脓肿形成。

质肿瘤患者的典型临床症状为阴道不规则排液或出血、宫腔内出现赘生物等。

目前临床上诊断常规形态的子宫内膜间质肿瘤不存在问题,但部分子宫内膜间质肿瘤会出现特殊的病理特征,这为临床诊断该病带来一些困难[9]。

目前已有学者对特殊形态子宫内膜间质肿瘤的病理特征进行了研究。

杨直、张洪生及杜薇等[10]采用回顾性分析方法,探讨变异形态低度恶性子宫内膜间质肿瘤的病理特征。

在该研究中,医护人员对一些低度恶性子宫内膜间质肿瘤患者的病理特征及免疫表型进行观察,发现其除了具有典型低度恶性子宫内膜间质肿瘤的病理特征外,其中有8例患者的肿瘤存在黏液性改变,有3例患者的肿瘤细胞呈现印戒细胞样形态,部分患者伴有平滑肌分化、纤维化及石棉样纤维改变。

在伴有平滑肌分化的子宫内膜间质肿瘤患者中,H-caldesmon蛋白呈阳性表达的患者有40%,结蛋白呈阳性表达的患者有40%,平滑肌肌动蛋白呈阳性表达的患者有60%。

由此可见,尽管部分低度恶性子宫内膜间质肿瘤可发生形态变异,但使用免疫组化法及基因检测法仍可准确地诊断低度恶性子宫内膜间质肿瘤。

聂瑜、甘继瑶及李瑞山等[11]也对低度恶性子宫内膜间质肿瘤的病理特征进行了分析。

他们选取10例低度恶性子宫内膜间质肿瘤患者作为研究对象,对其病理特征进行综合分析。

该研究的结果显示,这些患者的临床症状主要是阴道出血及下腹部有肿块。

在这10例患者中,有3例患者并发多发性子宫肌瘤,有1例患者患有子宫腺肌瘤,有2例患者合并有平滑肌混合性肿瘤。

术前确诊此类子宫内膜间质肿瘤患者病情的难度较大,术后对其肿瘤进行病理检查可比较准确地诊断其病情。

虽然术前诊断子宫内膜间质肿瘤的准确性较低,但临床医生仍应在术前对患者进行临床症状观察和各项检查,从而尽早确诊其病情。

B超技术、磁共振成像技术及正电子发射计算机断层显像技术均可用于诊断子宫内膜间质肿瘤。

临床医生在诊断子宫内膜间质肿瘤时,应观察患者是否存在阴道异常出血及下腹部疼痛等临床症状,并对其进行影像学检查,确认其是否存在子宫增大等特征,检测其子宫动脉的阻力指数,从而综合诊断其病情[12-13]。

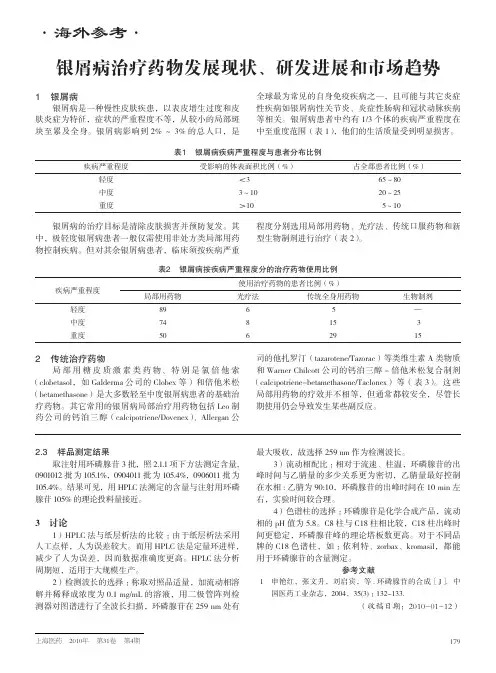

银屑病治疗研究进展银屑病是一种常见的慢性复发性炎症性疾病,病因机制尚不完全明确,目前治疗以改善患者症状为主。

方法包括各种外用药、系统用药及光疗等,疗效确切、安全性高,已成为目前银屑病治疗的主要手段。

随着各国研究的不断深入,新的理论及技术的推动,安全、有效、健康的治疗方法也不断涌出。

我国的中医药在银屑病的治疗中展现出了独特的优势,生物制剂从细胞分子水平为银屑病的治疗提供了有效的手段。

标签:银屑病;外用药治疗;内用药治疗;物理治疗银屑病是一种常见并易复发的慢性炎症性皮肤病,发病与多种致病因素相关,其中细胞及体液免疫功能异常均参与了银屑病的发生和发展[1],为其重要致病环节。

目前治疗银屑病的方法种类繁多,随着临床研究的不断深入,一些新的治疗手段正不断出现。

本文就银屑病的治疗方法研究进展进行简单介绍。

1 外用药1.1 皮质类固醇类外用皮质类固醇类具有强大的抗炎、抑制表皮增生的作用,是目前治疗银屑病最常用的外用药物之一。

长期外用有发生局部皮肤萎缩、毛细血管扩张、皮炎、多毛、色素沉着等不良反应,故使用时应针对发病部位、皮疹情况的不同,选择使用药物的效力、剂型、浓度、使用频率及单次使用量、持续使用时间[2]。

目前临床上采用皮质类固醇与非激素类药物交替或制成复合制剂使用,如钙泊三醇与倍他米松联合制成的凝胶,经试验证明比单用药物更为安全、有效[3],且不良反应减少。

1.2 外用维A酸类他扎罗汀是一种新的受体特异性维A酸,能够诱导基因3(Tazarotene-induced gene 3,TIG3)调节Ⅰ型转谷氨酰胺酶(Type Ⅰtransglutaminase,TGⅠ),對角质形成细胞的分化和过度增殖起着重要作用[4]。

外用制剂有0.05%和0.1%两种凝胶,其中0.1%的他扎罗汀凝胶用于治疗掌跖银屑病疗效较好[5]。

1.3 维生素D类似物钙泊三醇具有抑制表皮增生、T淋巴细胞功能、中性粒细胞聚集的作用,最近研究表明它还可以诱导角质形成细胞自噬[6]。

19(2):120-125.[5]吴永发,曹烈虎,苏佳灿.髌骨骨折生物力学研究进展.解剖学杂志,2010,33(1):130-132.[6]刘建伟,熊波.髌骨骨折的手术治疗.中国矫形外科杂志,2008,16(6):442-444.[7]赵雪峰.双钢丝环紧扎固定在髌骨粉碎骨折中的运用.山西医药杂志,2009,38(4):338-339.[8]艾昌淼,张勇华,朱国权,等.改良克氏针结合可吸收线张力带内固定治疗髌骨移位性骨折34例.实用医学杂志,2006,22(24):2894-2895.[9]李豫明,袁世民.小切口交叉克氏针钢丝张力带内固定治疗髌骨骨折.南方医科大学学报,2008,28(7):1171-1173.[10]谢扬,祁奇,杨扬震,等.不同内固定方法对髌骨骨折术后膝关节功能恢复的影响.中国临床康复,2004,8(20):3924-3925.[11]张春才,刘植栅,高建章.髌骨内同定形态记忆整复器的设计与临床应用.中华外科杂志,1989,6(27):692.[12]唐正标,张成安,刘建,等.镍钛记忆合金髌骨爪的材料学特点与髌骨骨折术后效果的关系.中国组织工程研究与临床康复,2007,11(9):1771.[13]喻长纯,杨明路,王园园.形状记忆合金髌骨爪置入治疗髌骨骨折121例资料回顾.中国组织工程研究与临床康复,2008,12(39):7673-7676.[14]高法权,孙家合.髌骨爪外固定治疗髌骨骨折.中国中医药现代远程教育,2006,4(3):29.[15]刘爱峰,金鸿宾,王志彬.髌骨骨折固定研究进展.中国矫形外科杂志,2010,18(2):128-129.(收稿日期:2010-12-17)(本文编辑:陈丹云)银屑病治疗研究新进展黄英举 郑小帆 刘卉 作者单位:535000广西钦州市第二人民医院通讯作者:黄英举【摘要】 银屑病是一种慢性炎症性皮肤病,难治易复发。

目前治疗方法主要是药物治疗。

银屑病的治疗进展银屑病(psoriasis)俗称牛皮癣,是一种常见的慢性皮肤病。

据全国银屑病科研写作组于1984年在我国不同地区,对城市和农村分别抽样调查,调查人口总数为6617917人,共计发现银屑病患者11393人,共计总患病率0.172%。

并发现男性患病率高于女性,城市患病率高于农村,北方患病率高于南方。

由于本病发病率较高,易于复发,病程长,尤以青壮年为多,故对患者的健康影响大。

因此,银屑病是当前皮肤科领域内重点研究的疾病之一。

银屑病的病因迄今尚未完全明了。

大量研究结果表明,它可能与遗传、感染、代谢障碍、内分泌影响、神经精神因素和免疫异常等有关。

中医认为多由脾肺湿热、复感风湿热邪、蕴于肌肤,致局部气血运行失畅;或因风寒外袭、营养失调、瘀久化燥,使皮肤失其所养;或因七情内伤、气血壅滞,久郁成于瘀所致。

银屑病的治疗目前大多只能达到近期效果,且有一定的副作用。

传统医学采用辨证施治的原则,均有一定的疗效。

本病的治疗有局部治疗和系统治疗两大类。

1 银屑病的局部治疗1.1蒽林(Anthralln) 根据蒽林对银屑病和正常皮肤的透皮速率不同, Runne通过同体分侧对照观察短时间(10~20分钟)涂高浓度(1.3%)蒽林软膏的效果比24小时涂0.1~0.2%软膏好,皮损消退时间比后者提高6.8天。

蒽林可与皮质激素合用。

Lidbrint等在用蒽林UVB疗法的同时,第一周每天外用氯倍他素1次,第二周隔日1次,第三周每3天1次,第四周1次,26例中18例临床痊愈,其平均消退时间为2.5周,显著少于对照组。

1.2焦油类能抑制DNA合成,常用的有煤焦油、松馏油、糖馏油和黑豆馏油等,浓度一般为5~10%。

目前仍被认为是治疗本病的良好药物。

煤焦油与紫外线(360nm)联合应用可抑制表皮细胞的有丝分裂和DNA合成。

因此两者合并应用,可治疗顽固性银屑病。

1.3地蒽酚软膏适用于斑块状银屑病,避免接触眼及粘膜部位,小面积短疗程治疗。

10M izushima Y,Amano Y,Kitagaw a H,et al.Oral admini stration of leflunom ide(HWA486)res ults i n prominent suppression of im-munoglobulin E formation in a rat type1allergy model.J Pharmacol Exp Ther,1999,288(2):849-857.11Coblyn JS,Shadick N,Helfgott S.Leflunom i de-associated wei ght loss in rheumatoid arthritis.Arthritis Rheum,2001,44(5):1048-1051.12Brent RL.T eratogen update:reproductive risks of leflunomide(Ar-ava);a pyri midine synthesi s inhibitor:counseling w om en taking leflunom ide before or during pregnancy and men taking leflunomide w ho are contemplating fathering a child.T eratology,2001,63(2): 106-112.13W einblatt M E,Dixon JA,Falchuk KR.S erious liver disease in a pa-tient receivi ng methotrexate and leflunomide.Arthritis Rheum, 2000,43(11):2609-2611.14Schiff M H,W helton A.Renal tox icity as sociated with disease-mod-i fying antirheumatic drugs used for the treatment of rh eumatoid arthriti s.Sem i n Arthriti s Rh eum,2000,30(3):196-208.15Auer J,Hinterreiter M,Allinger S,et al.S evere pancytopenia after leflunomide in rheumatoid arthri tis.Acta M ed Austriaca,2000,27(4):131-132.16W einblatt M E,Kremer JM,Coblyn JS,et al.Pharmacokinetics, safety,and efficacy of combination treatment w ith methotrexate and leflunom i de in patients w ith active rheumatoi d arthritis.Arthri tis Rheum,1999,42(7):1322-1328.17Remer CF,W eisman M H,Wallace DJ.Benefits of leflunomide i n systemic lupus erythematosus:a pilot observational study.Lupus, 2001,10(7):480-483.18M irmohammadsadegh A,H omey B,Abts H F,et al.Differential modulation of pro-and ant-i inflammatory cytokine receptors by N-(4-trifluoromethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxy-crotonic acid amide(A771726),the physiologically active metabolite of the novel immunomodulator leflunomide.Biochem Pharmacol,1998,55(9):1523-1529.19W aldman W J,Knight DA,Bli nder L,et al.Inh i bition of cy-tomegalovirus in vitro and in vivo by the experimental immunosup-pressive agent leflunomide.Intervirology,1999,42(5-6):412-418.20Knight DA,H ejmanowski AQ,Dierksheide JE,et al.Inhibi tion of herpes simplex virus type1by the experimental i mm unosuppressive agent leflunomide.Transplantation,2001,71(1):170-174.21Cohen T ervaert JW,Stegeman CA,Kallenberg CG.Novel therapies for ant-i neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis.Curr Opin Nephrol Hypertens,2001,10(2):211-217.22S cott DL,Smolen JS,Kalden JR,et al.T reatment of active rh eumatoid arthritis with leflunomide:tw o year follow up of a double blind,placebo controlled tri al versus s ulfasalazi n e.Ann Rheum Dis, 2001,60(10):913-923.(收稿日期:2002-02-01)#综述#银屑病治疗研究的一些进展张长宋陈树民摘要银屑病病因和发病机制仍不明确,但在过去的20年里,对银屑病的认识日渐加深。

从遗传学、免疫学、新型免疫抑制剂、血管生成和生长因子、核受体靶击疗法、心理干预、物理疗法等角度对银屑病的病因、发病机制和治疗方法进行论述。

在此基础上,展望未来对银屑病的治疗方法。

关键词基因免疫银屑病近15年来,对银屑病发病机制及其治疗研究都有较大进展。

免疫机制在银屑病发病中的探讨为新治疗方法提供了策略。

同样,分子基因学的进展使得确认银屑病易感性致病基因位点成为可能。

现详述银屑病研究的进展、并对未来银屑病治疗措施的展望进行综述。

一、遗传学临床实践已证明,银屑病有遗传倾向。

现阶段最为迫切的工作是发现易感性致病基因对银屑病作用的证据。

据报道银屑病患者第一代亲属发病率大作者单位:250022济南,山东省皮肤病性病防治研究所约为1/3。

同卵双生子同时患病概率为70%,双卵双生子为25%[1];还发现多种类型的人类白细胞抗原(H LA)与银屑病有关,尤其是早发型(I型)银屑病患者的HLA-Cw6抗原。

对银屑病多个发病家族及其同胞广泛基因组调查,发现4个主要易感位点与银屑病有关,称为银1,2,3和4,分别位于染色体6p,17q,4q和1q上[2]。

其它少见的位点见于染色体的16q和20p。

这些资料提示,银屑病是一种在强烈的环境刺激下发病的多基因遗传性疾病。

近来,其它位于染色体6p上的银屑病相关易感位点已在中国人群中鉴定出来,它是一种与Ñ类主要组织相容性复合体(MHC)分子相关的基因(M ICA)[3]。

银屑病基因治疗短期尚难实现。

早期的期望是发展一种银屑病的转基因动物模型,而目前尚不存在这种模型,银屑病仅发生于人类[4]。

这种模型的出现将会使人们迅速筛选出治疗本病的强效疗法。

目前划分所谓银屑病临床表现型很有可能包括多种基因型或亚型;据此,就可辨别慢性斑块型银屑病的亚型,更不用说红皮病型和脓疱型。

上述诸方面的内容涉及到药物遗传学,后者是研究基因差异如何影响患者对药物产生不同反应的科学。

这样,就能根据患者基因型的不同决定银屑病药物种类和剂量大小,从而使其达到疗效最佳,副作用最小的目的[5]。

二、免疫学过去20年里,免疫机制和炎症浸润在银屑病发病及持续状态中的重要作用有了更深入的理解。

环孢素治疗银屑病有效推测银屑病或许是一种细胞免疫介导的疾病。

白喉融合毒素与白介素2受体(IL -2R)结合能清除银屑病皮损,而这种受体仅仅在T细胞表达,进一步导致了对其它特异性靶T细胞治疗的研究。

白细胞功能相关抗原(LFA)是一种粘附分子的配体,对皮肤淋巴细胞游走、粘附和激活起决定性作用。

基质对照研究中一种IG-LFA-3融合蛋白能阻断T细胞与抗原呈递细胞上LFA-3结合,对于治疗银屑病安全有效,现处于试验阶段[6]。

多篇报道CD25(白介素2受体)抗体治疗银屑病有效。

CD25抗体及其它干扰T细胞活性的特异疗法使得免疫调节作用更具特异性,而毒副作用较少[7]。

银屑病斑块内的细胞因子绝大多数是T h1亚型。

有学者认为治疗银屑病可能受益于Th1亚型和Th2亚型两者之间的优势转换。

给予IL-10(属T h2亚型),使得细胞因子平衡得以恢复,银屑病临床症状也随之获得改善[8]。

接种灭活的分枝杆菌也能使Th1/Th2两型细胞因子比例改变,并有人报告分枝杆菌菌苗皮内注射可改善银屑病的病情。

同理,有选择地降低Th1型细胞因子水平如肿瘤坏死因子(TNF)-A单克隆抗体也能改善银屑病。

未来通过细胞因子调节和优势转换方法治疗银屑病或许是具有吸引力的领域。

是什么触发银屑病炎症反应?近来研究表明在银屑病斑块的表皮内CD8+T细胞表达V B受体有限制,这提示炎症反应是以特殊抗原形式出现。

多种抗原被假定为银屑病进程中的关键因素,其中包括人类乳头瘤病毒(HPV-5)及与链球菌的M-蛋白有同源性的某些角蛋白,但确定哪个抗原或自身抗原相当困难,且当前体外试验未证实上述抗原可引起银屑病斑块中T细胞活性增加。

然而,有理由相信数种特异/银屑病源性0抗原导致表皮内T细胞克隆。

银屑病一系列炎症反应和角化不全正是这些抗原或超抗原和T细胞之间复杂作用的最终结果。

识别这些抗原或自身抗原且阻断它的表达可达到治疗的目的[9,10]。

现阶段正在研究用病变细胞表达的各种肽类作疫苗,接种后激发机体产生免疫应答来治疗自身免疫性疾病。

此方法治疗银屑病也有潜力。