向心力及向心加速度的求解公式

- 格式:ppt

- 大小:270.00 KB

- 文档页数:3

向心加速度的证明一、引言向心加速度是物理学中一个重要的概念,它描述了物体在做圆周运动时所受到的加速度。

在许多物理学问题中,向心加速度都是必须考虑的因素。

本文将探讨向心加速度的概念、计算方法以及证明过程。

二、向心加速度的概念1. 定义向心加速度是一个物体在做圆周运动时所受到的指向圆心的加速度。

2. 公式根据牛顿第二定律可以得到向心加速度的公式:a = v²/r其中,a表示向心加速度,v表示物体在圆周运动中的线速度,r表示圆周半径。

三、计算方法1. 已知线速度和半径求向心加速度根据上述公式可以得到:a = v²/r2. 已知角速度和半径求向心加速度由于线速度v可以表示为v = ωr,因此可以将公式改写为:四、向心加速度的证明过程1. 圆周运动分析考虑一个质点在做匀速圆周运动时所受到的力情况。

根据牛顿第一定律,物体在没有外力作用时会保持匀速直线运动或静止状态。

因此,如果一个物体在做圆周运动,那么它必须受到一个向心力的作用,才能保持在圆周上运动。

2. 向心力的分析根据牛顿第二定律可以得到:F = ma其中,F表示物体所受到的合力,m表示物体的质量,a表示物体所受到的加速度。

由于圆周运动是一种加速运动,因此物体所受到的合力必须包含一个向心力Fc。

因此可以得到:Fc = ma3. 向心加速度的计算根据牛顿第二定律和圆周运动分析可以得到:Fc = ma = mv²/r其中v表示质点在做圆周运动时的线速度,r表示圆周半径。

将上式中Fc代入公式中可得:a = v²/r向心加速度是一个物体在做圆周运动时所受到的指向圆心的加速度。

它可以用公式a=v²/r或a=ω²r来计算。

通过对圆周运动和向心力进行分析和计算可以证明向心加速度存在,并且具有上述公式。

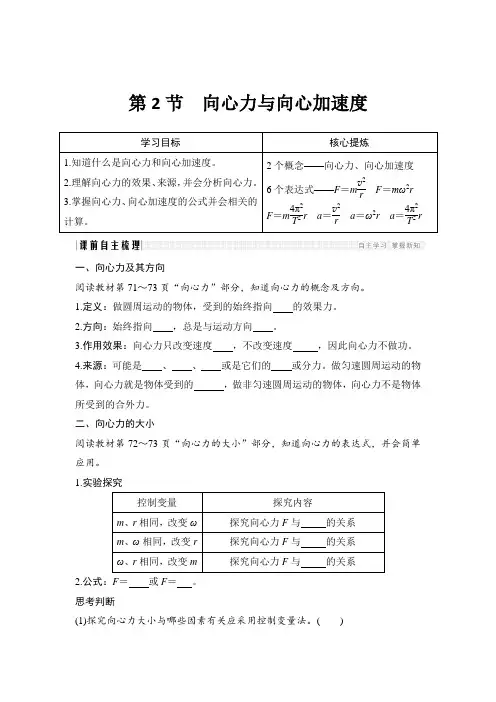

第2节向心力与向心加速度一、向心力及其方向阅读教材第71~73页“向心力”部分,知道向心力的概念及方向。

1.定义:做圆周运动的物体,受到的始终指向的效果力。

2.方向:始终指向,总是与运动方向。

3.作用效果:向心力只改变速度,不改变速度,因此向心力不做功。

4.来源:可能是、、或是它们的或分力。

做匀速圆周运动的物体,向心力就是物体受到的,做非匀速圆周运动的物体,向心力不是物体所受到的合外力。

二、向心力的大小阅读教材第72~73页“向心力的大小”部分,知道向心力的表达式,并会简单应用。

1.实验探究2.公式:F=或F=。

思考判断(1)探究向心力大小与哪些因素有关应采用控制变量法。

()(2)做匀速圆周运动的物体线速度越大,所需向心力越大。

()(3)做匀速圆周运动的物体运动半径越大,所需向心力越大。

()三、向心加速度阅读教材第70页“向心加速度”部分,知道向心加速度的概念,知道向心加速度方向的变化特点。

了解向心加速度与线速度、角速度及半径的几个关系表达式。

1.定义:做圆周运动的物体受到向心力的作用,存在一个由产生的加速度。

2.大小:a=或a=。

3.方向:与的方向一致,始终指向。

4.匀速圆周运动的性质:匀速圆周运动是加速度大小、方向的变加速运动。

思维拓展(1)有人说:根据a=v2r可知,向心加速度与半径成反比,根据a=ω2r可知,向心加速度与半径成正比,这是矛盾的。

你认为呢?(2)试分析做变速圆周运动的物体,其加速度的方向是否指向圆心。

答案(1)不矛盾。

说向心加速度与半径成反比是在线速度一定的情况下;说向心加速度与半径成正比是在角速度一定的情况下,所以二者并不矛盾。

(2)做变速圆周运动的物体,加速度的方向并不指向圆心。

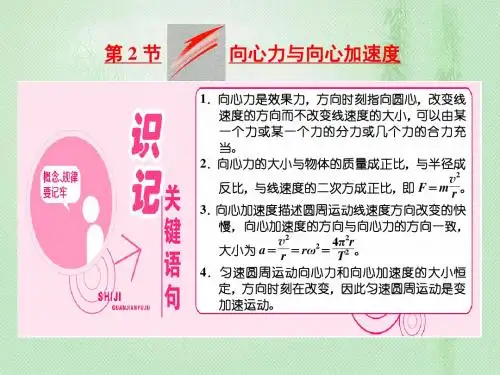

对匀速圆周运动向心力的理解与应用[要点归纳]1.向心力的特点(1)方向:方向时刻在变化,始终指向圆心,与线速度的方向垂直。

(2)大小:F=m v2r=mrω2=mωv=m4π2T2r。

在匀速圆周运动中,向心力大小不变;在非匀速圆周运动中,其大小随速率v的变化而变化。

向心加速度的物理知识点目录1.向心加速度定义2.向心加速度公式3.向心力与向心加速度1.向心加速度定义质点作曲线运动时,指向瞬时曲率中心的加速度就是向心加速度。

向心加速度是反映圆周运动速度方向变化快慢的物理量。

向心加速度只改变速度的方向,不改变速度的大小。

由牛顿第二定律,力的作用会使物体产生一个加速度。

合外力提供向心力,向心力产生的加速度就是向心加速度。

可能是实际加速度,也可能是物体实际加速度的一个分加速度。

向心加速度是反映圆周运动速度方向变化快慢的物理量。

向心加速度只改变速度的方向,不改变速度的大小。

2.向心加速度公式上式中,an表示向心加速度,Fn表示向心力,m表示物体质量,v表示物体圆周运动的线速度(切向速度),w表示物体圆周运动的角速度,T表示物体圆周运动的周期,f表示物体圆周运动的频率,R表示物体圆周运动的半径。

3.向心力与向心加速度一、概述本节课是高一鲁科版物理必修2第四章的内容,课时是二节课,本教案是关于第一课时向心力的内容。

学生在前面学习了物体做曲线运动的条件,学习了对圆周运动的描述,而且在必修1中也学习了牛顿运动定律。

这节课作为这些知识的综合应用的具体例子,通过分析理解向心力的概念,掌握向心力的来源,通过实验得出向心力大小的公式。

二、教学目标分析(一)知识与技能1、知道什么是向心力,理解匀速圆周运动的向心力大小不变,方向总是指向圆心;2、知道向心力的来源;3、知道匀速圆周运动的向心力的公式,会解答有关问题;4、养成探究物理问题的习惯,养成观察实验的能力和分析综合能力。

(二)过程与方法1、要通过对物体做圆周运动的实例进行分析入手,从而认识到:做圆周运动的物体都必须受到指向圆心的力的作用,由此理解向心力的概念;2、通过充分讨论向心力来源、向心力大小可能与哪些因素有关,并设计实验进行探究活动;3、能通过思考交流,体验探究与合作学习。

(三)情感态度与价值观1、领略到物理就在自己的身边,体验自然界的奇妙与和谐,发展好奇心与求知欲;2、在探究合作过程中,增强探究意识与合作意识,增强与人交流的意识;3、养成敢于发表自己观点,既坚持原则又尊重他人的良好习惯;4、意识到物理规律在现实生活中的重要作用,增强对物理学习的兴趣;5、在用实验得出结论的过程中,逐步树立严谨科学的实验态度和正确的认识观。

向心加速度公式

向心加速度的公式为:a(n)=W·V,其中a(n)表示向心加速度,W表示物体圆周运动的角速度,V表示物体圆周运动的线速度(切向速度)。

向心加速度也叫法向加速度,表示的是质点作曲线运动时,指向圆心(曲率中心)的加速度。

向心加速度公式

an=Fn/m

=4π²R/T²=4π²f²R

=v²/R=ω²R=vω

上式中,an表示向心加速度,Fn表示向心力,m表示物体质量,v表示物体圆周运动的线速度(切向速度),ω表示物体圆周运动的角速度,T表示物体圆周运动的周期,f表示物体圆周运动的频率,R 表示物体圆周运动的半径。

(ω=2π/T)

由牛顿第二定律,力的作用会使物体产生一个加速度。

合外力提供向心力,向心力产生的加速度就是向心加速度。

可能是实际加速度,也可能是物体实际加速度的一个分加速度。

法向加速度

法向加速度又称向心加速度,在匀速圆周运动中,法向加速度大小不变,方向可用右手螺旋定则确定。

质点作曲线运动时,所具有的沿轨道法线方向的加速度叫做法向加速度。

数值上等于速度v的平方除曲率半径r,即v²/r;或角速度的

平方与半径r的乘积,即ω²r。

其作用只改变物体速度的方向,但不改变速度的大小。

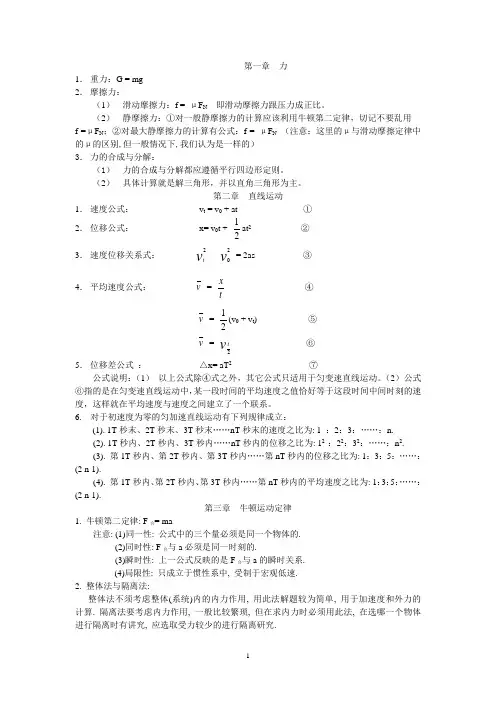

第一章 力1. 重力:G = mg2. 摩擦力:(1) 滑动摩擦力:f = μF N 即滑动摩擦力跟压力成正比。

(2) 静摩擦力:①对一般静摩擦力的计算应该利用牛顿第二定律,切记不要乱用f =μF N ;②对最大静摩擦力的计算有公式:f = μF N (注意:这里的μ与滑动摩擦定律中的μ的区别,但一般情况下,我们认为是一样的)3. 力的合成与分解:(1) 力的合成与分解都应遵循平行四边形定则。

(2) 具体计算就是解三角形,并以直角三角形为主。

第二章 直线运动1. 速度公式: v t = v 0 + at ①2. 位移公式: x= v 0t +21at 2 ② 3. 速度位移关系式: v t 2- v 20= 2as ③ 4. 平均速度公式: v = tx ④ v =21(v 0 + v t ) ⑤ v = v t2 ⑥5. 位移差公式 : △x= aT 2 ⑦公式说明:(1) 以上公式除④式之外,其它公式只适用于匀变速直线运动。

(2)公式⑥指的是在匀变速直线运动中,某一段时间的平均速度之值恰好等于这段时间中间时刻的速度,这样就在平均速度与速度之间建立了一个联系。

6. 对于初速度为零的匀加速直线运动有下列规律成立:(1). 1T 秒末、2T 秒末、3T 秒末……nT 秒末的速度之比为: 1 :2:3:……:n.(2). 1T 秒内、2T 秒内、3T 秒内……nT 秒内的位移之比为: 12 :22:32:……:n 2.(3). 第1T 秒内、第2T 秒内、第3T 秒内……第nT 秒内的位移之比为: 1:3:5:……:(2 n-1).(4). 第1T 秒内、第2T 秒内、第3T 秒内……第nT 秒内的平均速度之比为: 1:3:5:……:(2 n-1).第三章 牛顿运动定律1. 牛顿第二定律: F 合= ma注意: (1)同一性: 公式中的三个量必须是同一个物体的.(2)同时性: F 合与a 必须是同一时刻的.(3)瞬时性: 上一公式反映的是F 合与a 的瞬时关系.(4)局限性: 只成立于惯性系中, 受制于宏观低速.2. 整体法与隔离法:整体法不须考虑整体(系统)内的内力作用, 用此法解题较为简单, 用于加速度和外力的计算. 隔离法要考虑内力作用, 一般比较繁琐, 但在求内力时必须用此法, 在选哪一个物体进行隔离时有讲究, 应选取受力较少的进行隔离研究.3. 超重与失重:当物体在竖直方向存在加速度时, 便会产生超重与失重现象. 超重与失重的本质是重力的实际大小与表现出的大小不相符所致, 并不是实际重力发生了什么变化,只是表现出的重力发生了变化.第四章 物体平衡1. 物体平衡条件: F 合 = 02. 处理物体平衡问题常用方法有:(1). 在物体只受三个力时, 用合成及分解的方法是比较好的. 合成的方法就是将物体所受三个力通过合成转化成两个平衡力来处理; 分解的方法就是将物体所受三个力通过分解转化成两对平衡力来处理.(2). 在物体受四个力(含四个力)以上时, 就应该用正交分解的方法了. 正交分解的方法就是先分解而后再合成以转化成两对平衡力来处理的思想.第五章 匀速圆周运动1.对匀速圆周运动的描述:①.线速度的定义式: v =ts (s 指弧长或路程,不是位移 ②.角速度的定义式: ω= tφ ③.线速度与周期的关系:v = Tr π2 ④.角速度与周期的关系:Tπω2= ⑤.线速度与角速度的关系:v = r ω ⑥.向心加速度:a = rv 2或 a =2ωr 2. (1)向心力公式:F = ma = m rv 2= m 2ωr (2) 向心力就是物体做匀速圆周运动的合外力,在计算向心力时一定要取指向圆心的方向做为正方向。

关于匀速圆周运动向心加速度的公式

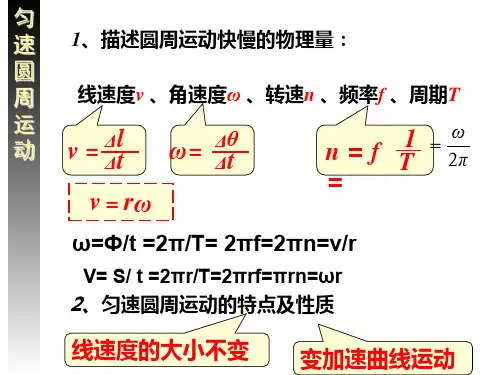

向心加速度的大小的计算公式:a=V2/R=ω2R=(2π/T)2R。

式中V 是瞬时速度的大小,r是半径。

这个计算公式只是各量的大小之间的关系。

如果是“匀速圆周运动”,线速度的大小不变,半径不变,得向心加速度的大小也不变。

如果是“非匀速圆周运动”,线速度的大小是变化的,所以向心加速度的大小也会变化。

加速度是表示速度变化快慢的物理量,由于速度是矢量,因此不仅包含速度大小的改变引起的特例:直线运动a=(v o-v t)/t。

还包含速度方向改变引起的特例:匀速圆周运动a=ωv。

ω、v分别表示方向变化快慢的物理量(角速度)、线速度。

公式推导:a=ωv=Δθv/t=Δl/rt=v2/r。

其中Δθ、v、t、Δl、r分别表示方向改变的角度、线速度、方向改变所用的时间、方向改变角度所对应的弧长、匀速圆周运动的半径。

匀速圆周运动方向时刻在变化,因此公式要带瞬时速度。

速度、加速度、向心力都是矢量,方向不可忽视!切记!这也是都为瞬时(即时)性的原因。

一、圆周运动中的动力学分析1.向心加速度:描述速度方向变化快慢的物理量。

公式:r Tv r v r a n 22224πωω====。

2.向心力:作用效果产生向心加速度,F n =ma n 。

3.向心力的来源向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是几个力的合力或某个力的分力,因此在受力分析中要避免再另外添加一个向心力。

4.向心力的确定(1)确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置。

(2)分析物体的受力情况,找出所有的力沿半径方向指向圆心的合力就是向心力。

解决圆周运动问题的主要步骤(1)审清题意,确定研究对象;(2)分析物体的运动情况,即物体的线速度、角速度、周期、轨道平面、圆心、半径等; (3)分析物体的受力情况,画出受力示意图,确定向心力的来源; (4)根据牛顿运动定律及向心力公式列方程。

二、竖直平面内圆周运动的绳模型与杆模型问题1.在竖直平面内做圆周运动的物体,按运动到轨道最高点时的受力情况可分为两类:一是无支撑(如球与绳连接、沿内轨道运动的过山车等),称为“绳(环)约束模型”,二是有支撑(如球与杆连接、在弯管内的运动等),称为“杆(管道)约束模型”。

2.绳、杆模型涉及的临界问题3.竖直面内圆周运动的求解思路(1)定模型:首先判断是轻绳模型还是轻杆模型,两种模型过最高点的临界条件不同。

(2)确定临界点:gr v =临,对轻绳模型来说是能否通过最高点的临界点,而对轻杆模型来说是F N表现为支持力还是拉力的临界点。

(3)研究状态:通常情况下竖直平面内的圆周运动只涉及最高点和最低点的运动情况。

(4)受力分析:对物体在最高点或最低点时进行受力分析,根据牛顿第二定律列出方程,F 合=F 向。

(5)过程分析:应用动能定理或机械能守恒定律将初、末两个状态联系起来列方程。

(2018·四川省攀枝花市第十二中学)甲、乙两质点做匀速圆周运动,甲的质量与转动半径都分别是乙的一半,当甲转动60圈时,乙正好转45圈,则甲与乙的向心力之比为A.4:9 B.4:3 C.3:4 D.9:4【参考答案】A1.如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上有一个小物体在随圆盘一起做匀速圆周运动。

向心力、向心加速度知识梳理向心力、向心加速度是涉及受力分析、牛顿运动定律的两个物理量,向心力的来源、大小及方向的确定一直是圆周运动经常考查的知识点,是本单元的重点内容。

1.向心加速度(1)物理意义:描述线速度改变的快慢。

向心加速度只改变线速度的方向,不改变线速度的大小。

所以向心加速度是描述线速度方向变化快慢的物理量。

(2)大小:PQ图(1)(3)方向:总是指向圆心。

如图(1),所以不论a的大小是否变化,它都是个变化的量,即圆周运动是变加速运动。

2.向心力(1)大小:(2)方向:总是沿半径指向圆心。

向心力F的方向不断变化,所以向心力是个变力。

(3)作用效果:产生向心加速度。

因为向心力沿半径指向圆心,而线速度总是沿着切线方向,所以向心力总是与速度相垂直,因此,向心力不做功。

图(2)例1 链球是田径运动项目之一,运动员两手握着链球的把手,人和球同时旋转,最后加力使球脱手而出,如图(2)。

某同学在练习链球时,站在某点转动后将链摆至水平状态后脱手,将链球以18m/s的速度抛出。

已知他的手臂长55cm,链球的把手到链球中心的距离为125cm,链球质量为7.26公斤。

根据以上数据请求出:①这位同学转动的角速度大小;②链球出手前的向心加速度;③不计链的质量,球脱手前瞬间该同学手上的拉力是多大?解析:由题中数据得,链球旋转的轨道半径为r=55+125(cm)=1.8m,根据线速度与角速度的关系v=rω可得角速度ω=10rad/s;根据向心加速度的公式得;根据向心力表达式得。

说明:解题过程中,灵活选用表达式非常关键,确定表达式中各已知物理量的大小则更为重要。

例2 如图(3),被称为“北京眼”的北京朝天轮项目,是座高度达208米、直径达193米的摩天轮,是全球最高的摩天轮,运转一周需要30分钟时间。

当游客乘坐朝天轮游玩时,向心加速度是多大?如果游客的质量是60kg,则需要的向心力是多大?图(3)解析:要利用公式求解向心加速度,需要两个物理量,轨道半径与线速度(或角速度、周期),代入题干中给出的已知量可得向心加速度的大小为a=1.17×10-3m/s2,利用向心力公式F=ma得F=0.07N。

向心力计算专题向心力是物体在旋转运动中所受到的一种力,它的大小与物体的质量、角速度和距离中心点的距离有关。

向心力在很多物理学领域中都有应用,比如机械运动、天体物理学、分子动力学等。

本篇文章将介绍向心力的计算方法及其相关概念。

1. 向心力的定义及公式向心力的定义是指物体在做圆周运动时所受到的一种力,该力的方向指向圆心。

向心力的大小可以使用以下公式进行计算:F = m ×a_c,其中F为向心力,m为物体的质量,a_c为物体的向心加速度。

2. 向心力的影响因素向心力的大小与物体的质量、角速度和距离中心点的距离有关。

当物体的质量增加时,向心力也会随之增加;当物体的角速度增加时,向心力也会增加;当物体距离中心点的距离增加时,向心力则会减小。

3. 如何计算向心力可以使用公式F = m × a_c来计算物体所受到的向心力。

其中,m为物体的质量,a_c为物体的向心加速度。

向心加速度可以使用以下公式进行计算:a_c = v^2 /r,其中v为物体的速度,r为物体距离中心点的距离。

4. 向心力的应用向心力在很多物理学领域中都有应用。

在机械运动中,很多机械设备都需要考虑向心力的影响,比如离心机、飞轮等。

在天体物理学中,向心力是描述行星、卫星等物体运动轨迹的重要因素。

在分子动力学中,向心力则是描述分子运动的关键因素之一。

综上所述,向心力是物体在旋转运动中所受到的一种力,它的大小与物体的质量、角速度和距离中心点的距离有关。

向心力在很多物理学领域中都有应用,它的计算方法也比较简单,可以使用公式F = m × a_c来进行计算。

高一物理公式总结高一物理公式总结1)匀变速直线运动高一物理公式总结大全一,质点的运动(1)-----直线运动1.平均速度V平=S/t(定义式)2.有用推论Vt2V02=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度V=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(V_o2+V_t2)/2]1/26.位移S=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=(V_t-V_o)/t以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a>0;反向则a注:(1)劲度系数K由弹簧自身决定(2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定。

(3)fm略大于μN一般视为fm≈μN(4)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/S),q:带电粒子(带电体)电量(C),(5)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。

2)力矩1.力矩M=FLL为对应的力的力臂,指力的作用线到转动轴(点)的垂直距离2.转动平衡条件M顺时针=M逆时针M的单位为Nm此处Nm≠J三.平抛运动1.水平方向速度V_某=V_o2.竖直方向速度V_y=gt3.水平方向位移S_某=V_ot4.竖直方向位移S_y=gt2/25.运动时间t=(2S_y/g)1/2(通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度V_t=(V_某2+V_y2)1/2=[V_o2+(gt)2]1/2合速度方向与水平夹角β:tgβ=V_y/V_某=gt/V_o7.合位移S=(S_某2+S_y2)1/2, 位移方向与水平夹角α:tgα=S_y/S_某=gt/(2V_o)注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。

(2)运动时间由下落高度h(S_y)决定与水平抛出速度无关。

(3)θ与β的关系为tgβ=2tgα。

(4)在平抛运动中时间t是解题关键。