人口迁移1

- 格式:pdf

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:11

初中地理人口迁移练习题及答案一、人口迁移练习题1. 什么是人口迁移?2. 列举主要的人口迁移原因。

3. 人口迁移可以分为哪两种类型?4. 解释内部人口迁移和国际人口迁移的区别。

5. 请列举和解释城市化对人口迁移的影响。

6. 人口迁移对源地和目的地社会经济有哪些影响?7. 解释人口自然迁移和人口计划迁移的概念。

8. 分析人口迁移对环境的影响。

9. 举例说明人口迁移对文化的影响。

10. 你认为人口迁移带来的最大挑战是什么?为什么?二、人口迁移答案1. 人口迁移是指人口从一个地区迁移到另一个地区的过程。

2. 主要的人口迁移原因包括经济原因(就业机会、工资水平)、社会原因(教育机会、社会保障)、政治原因(战争、政治迫害)以及自然原因(自然灾害、环境条件)。

3. 人口迁移可以分为内部人口迁移和国际人口迁移两种类型。

4. 内部人口迁移是指人口在一个国家内部的迁移,而国际人口迁移是指跨越国家边界的人口迁移。

5. 城市化对人口迁移产生了影响。

城市化加速了农村人口向城市的流动,提供了更多就业机会,但也带来了城市人口过多、资源短缺等问题。

6. 人口迁移对源地和目的地社会经济都有影响。

源地可能面临劳动力短缺、老龄化等问题,而目的地需要承担更多的社会资源和服务压力。

7. 人口自然迁移指的是由于人口自然增长产生的迁移,例如家庭成员的迁移;人口计划迁移是指政府或组织根据政策或计划安排的人口迁移。

8. 人口迁移对环境有一定的影响,例如城市化带来的城市扩张导致土地资源消耗、生态环境破坏等问题。

9. 人口迁移会对文化带来影响。

移民汇集不同的文化背景和习俗,促进文化多样性,但也可能导致文化冲突和文化融合。

10. 人口迁移带来的最大挑战是如何平衡源地和目的地的利益,确保迁移过程中的社会稳定和经济可持续发展。

同时,也需要关注人口迁移对社会公平和环境可持续性的影响。

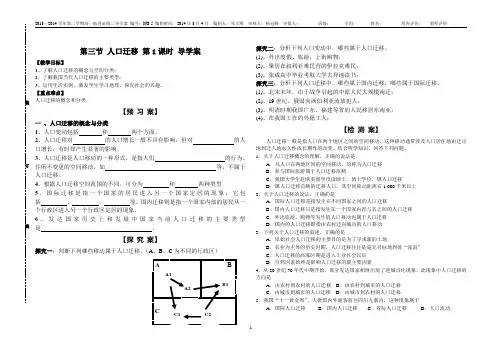

2013—2014学年第二学期高一地理必修二导学案 编号:NO.5 编制时间:2014年3月4日 编制人:邓立辉 审核人:杨冠峰 审批人: 班级: 小组: 姓名: 组内评价: 教师评价:1第三节 人口迁移 第1课时 导学案【教学目标】1、了解人口迁移的概念与空间分类;2、了解我国当代人口迁移的主要类型;3、运用生活实例,激发学生学习地理、探究社会的兴趣。

【重点难点】人口迁移的概念和分类【预 习 案】一 、人口迁移的概念与分类1、人口变动包括 和 两个方面。

2、人口迁移对 的人口增长一般不具有影响,但对 的人口增长,有时却产生显著的影响。

3、人口迁移是人口移动的一种形式,是指人们 的行为。

住所不变更的空间移动,如 等,不属于人口迁移。

4、根据人口迁移空间范围的不同,可分为 和 两种类型5、国际迁移是指一个国家的居民进入另一个国家定居的现象,它包括 、 、 等。

国内迁移则是指一个国家内部的居民从一个行政区进入另一个行政区定居的现象。

6、发达国家历史上和发展中国家当前人口迁移的主要类型是 。

【探 究 案】探究一:判断下列哪些移动属于人口迁移。

(A 、B 、C 为不同的行政区)探究二:分析下列人口变动中,哪些属于人口迁移。

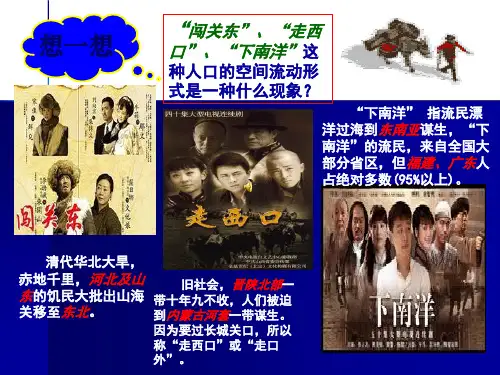

(1)、外出度假、旅游,上街购物;(2)、聚居在叙利亚难民营的伊拉克难民; (3)、张成高中毕业考取大学去异地读书;探究三:分析下列人口迁移中,哪些属于国内迁移,哪些属于国际迁移。

(1)、北宋末年,由于战争引起的中原人民大规模南迁; (2)、19世纪,俄国向西伯利亚流放犯人;(3)、明清时期我国广东、福建等省的人民移居东南亚; (4)、在我国工作的外籍工人;【检 测 案】人口迁移一般是指人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地永久性或长期性的改变。

结合所学知识,回答下列问题。

1.关于人口迁移概念的理解,正确的说法是A .凡人口在两地区间的空间移动,均称为人口迁移B .参与国际旅游属于人口迁移范畴C .我国大学生赴欧美留学攻读硕士、博士学位,属人口迁移D .属人口迁移范畴的迁移人口,其空间移动距离在1 000千米以上 2.关于人口迁移的说法,正确的是A .国际人口迁移是指发生在不同国家之间的人口迁移B .国内人口迁移只是指发生在一个国家内省与省之间的人口迁移C .外出旅游、购物等发生的人口移动也属于人口迁移D .国内的人口迁移即指由农村迁向城市的人口移动 3.下列关于人口迁移的叙述,正确的是A .原始社会人口迁移的主要目的是为了寻求新的土地B .农业为主体的历史时期,人口迁移往往是毫无目标地到处“流浪”C .人口迁移的高涨时期是进入工业社会以后D .自然因素始终是影响人口迁移的最主要因素4.从20世纪70年代中期开始,部分发达国家相继出现了逆城市化现象,此现象中人口迁移的方向是A .由农村到农村的人口迁移B .由农村到城市的人口迁移C .由城市到城市的人口迁移D .由城市到农村的人口迁移 5.我国“十一黄金周”,大批国内外游客前往四川九寨沟,这种现象属于A .国际人口迁移B .国内人口迁移C .省际人口迁移D .人口流动B1A1ABA2C2C1 C装订线。

什么是人口迁移?人口迁移是指一定时期内人口从一个地区向另一个地区流动的现象,这种流动可能发生在同一国家的不同地区,也可能跨越不同国家的边界。

人口迁移在很多情况下是出于个人或家庭的自愿选择,但在一些情况下也可能是出于被迫的原因。

无论是出于自主还是被逼迫,人口迁移对人类社会发展产生了深远的影响。

那么,究竟有哪些原因促使人口迁移呢?1. 经济原因经济原因是导致人口迁移的重要因素之一。

在某些地区,经济落后,就业机会和经济收益极为有限,这就会促使一部分人选择到更发达的地区寻找更好的生活条件和更高的收入水平。

例如,中国的城乡差距和东西部差距,就导致了大量的人口从农村向城市迁移。

2. 政治原因在一些国家和地区,政治不稳定和战争冲突常常导致广泛的人口流动。

例如,叙利亚战争导致了大量的人口流离失所,逃离故乡寻求安全和稳定的生活。

国际间的中国人口大量流动始于清朝末年,也与社会政治的变迁大有关系。

此外,一些政策和法规也可能导致人口流动。

例如,许多国家对移民和难民的政策和法规,可能会导致更多的人流向别的国家。

3. 环境变化随着全球环境的改变,气候变化和天气灾害也可能促使某些人口在较宜居的地区寻求更好的生活条件。

例如,全球变暖导致海平面上升和大规模的干旱,从而导致一些低洼地区和干旱地区的人口迁移。

人口迁移对个人和整个社会都会产生重要影响。

人口迁移可能会导致某些地区的人口数量增加,而其他地区的人口数量减少。

这可能会对社会经济发展产生深远的影响,例如,较少人口的地区可能会面临更高的失业率和经济困难,而人口增长的地区则更加繁荣。

此外,人口迁移也可能对社会文化和价值观产生影响,这在一定程度上反映了人类文明的多样性和融合。

《人口迁移》知识清单一、什么是人口迁移人口迁移,简单来说,就是指人口在不同地区之间的移动。

这种移动通常是长期性或永久性的,比如从一个城市搬到另一个城市居住、工作,或者从农村迁移到城市等。

人口迁移与人口流动有所不同。

人口流动往往是短期的,比如旅游、出差等,人们的常住地并没有发生改变。

而人口迁移则意味着个人或群体在新的地区建立了相对稳定的生活。

二、人口迁移的类型1、国际人口迁移新大陆发现前:人口迁移主要集中在旧大陆内部。

新大陆发现后:出现了大规模的人口跨洲迁移,如欧洲人迁移到美洲、非洲黑奴被贩卖到美洲等。

二战后:国际人口迁移的特点发生了变化,从发展中国家流向发达国家的人口增多,劳务输出成为主要形式。

2、国内人口迁移古代:受政治、战争等因素影响较大,比如朝代更替时的人口迁徙。

近现代:工业化和城市化进程加快,农村人口向城市迁移成为主流。

1、经济因素就业机会:一个地区如果有更多的就业机会和更高的收入水平,往往会吸引人口迁入。

经济发展水平:发达地区通常能提供更好的基础设施、公共服务和生活条件,吸引人们前往。

2、政治因素政策:国家的移民政策、户籍政策等会对人口迁移产生影响。

战争:战争会导致人们逃离家园,寻求安全的居住地。

3、社会文化因素教育:为了让子女接受更好的教育,人们可能会迁移到教育资源丰富的地区。

宗教:宗教信仰的原因也可能导致人口迁移,如宗教圣地的吸引。

家庭和婚姻:因结婚、家庭团聚等原因而发生的人口迁移。

4、生态环境因素自然灾害:如洪水、地震、飓风等自然灾害可能迫使人们离开原居住地。

生态恶化:当地生态环境恶化,无法满足人们的生存需求,从而引发迁移。

1、对迁入地的影响积极方面:带来了劳动力和人才,促进了经济的发展;丰富了文化的多样性。

消极方面:可能会增加当地的资源压力,如住房紧张、交通拥堵、就业竞争加剧等;可能引发社会矛盾和文化冲突。

2、对迁出地的影响积极方面:缓解了人口压力,减轻了资源和环境的负担;外出打工人员寄回的资金可以促进当地经济发展。

《人口迁移》教学方案第1课时教学目标1.能够通过案例说明影响人口迁移的因素,会综合分析地理环境对人口迁移的影响。

2.通过学习,认识各种自然因素和人文因素对人口迁移的具体影响,并理解人口迁移是人类活动经常的一种现象,是人与环境协调的一种体现。

重点难点【教学重点】1.了解人口迁移的概念及分类,结合案例能说出人口迁移的类型。

2.理解人口迁移的“推拉理论”,学会分析引起人口迁移的主要因素及其对人口迁移的影响。

【教学难点】1.以城乡为例理解人口迁移的“推拉理论”,分析归纳影响人口迁移的主要因素。

2.结合实例分析说明影响人口迁移的各种自然因素和人文因素。

教学过程【课程引入】激趣导入,学生观看视频资料《小马老师家的迁移故事》,通过一则人口迁移的案例,激发学生学习和探究人口迁移相关知识的兴趣。

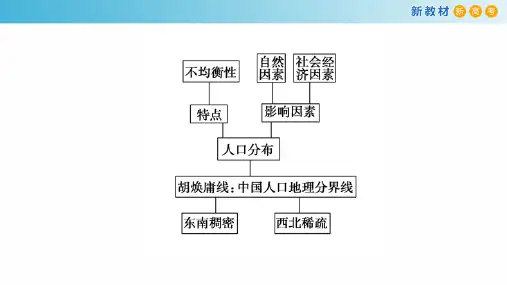

【讲授新课】前面我们学习了世界人口的分布特点和一般规律,以及影响世界人口分布的主要因素。

我们知道,人口迁移是影响世界人口的分布特点及其变化的一个重要因素。

这节课我们将要开始学习世界人口迁移的相关知识。

你知道什么是人口迁移吗?人口迁移与人口流动有哪些区别呢?影响人口迁移的主要因素有哪些呢?各种因素是怎么影响人口迁移的呢?这些问题就是我们这节课将要重点探究和解决的问题,现在开始吧!(板书)第一章人口与地理环境第二节人口迁移一、人口迁移及其影响因素(板书)1.人口迁移的概念自主阅读教材相关内容,回答下列问题:1.什么是人口迁移?2.人口迁移的两个重要属性是什么?具体含义分别是什么?生:(可能的答案)1.人口迁移:是人口移动的一种形式,是指人们变更定居地的空间流动行为。

人口迁移具有两个重要属性:时间属性和空间属性。

时间属性:即只有那些居住地发生永久性或长期性变化的人口流动行为,才能称为人口迁移;空间属性:即人口迁移必须迁出原居住地一定距离,在一国范围内,一般以跨越某种行政区域界线为依据。

教师继续运用示意图讲述人口迁移的判定标准。

行政区域界线常被用来区分是否发生人口迁移。

《人口迁移》知识清单一、什么是人口迁移人口迁移,简单来说,就是指人口在不同地区之间的移动。

这种移动通常是长期的、永久性的,与临时性的人口流动有所区别。

人口迁移涉及到居住地的改变,迁移者会在新的地方居住一段时间甚至长期定居。

比如,一个人从农村搬到城市,并在城市里找到工作、购房、安家,这就是典型的人口迁移。

二、人口迁移的分类1、按照迁移的范围划分国际迁移:指人口跨越国界的迁移,如从中国迁移到美国。

国内迁移:在一个国家内部,从一个地区迁往另一个地区,比如从东部沿海地区迁往西部地区。

2、按照迁移的方向划分农村到城市:这是常见的一种迁移方向,也被称为城市化进程。

城市到农村:近年来,随着农村经济的发展和环境的改善,也有部分人从城市迁往农村。

城市到城市:例如从一个发展较慢的城市迁往发展较快的城市,以寻求更好的就业机会和生活条件。

农村到农村:可能是由于土地流转、家族因素等原因导致的在农村地区之间的迁移。

3、按照迁移的原因划分经济原因:这是最主要的原因之一。

人们为了追求更好的工作机会、更高的收入和更优越的经济条件而迁移。

比如,从经济欠发达地区前往经济发达地区。

政治原因:由于战争、政治动荡、政策变化等因素导致的人口迁移。

例如,战争难民的迁移。

社会文化原因:包括宗教信仰、文化传统、教育需求等。

比如,为了让子女接受更好的教育而迁移到教育资源丰富的地区。

生态环境原因:因环境恶化、自然灾害等因素而导致的人口迁移。

比如,居住在沙漠化严重地区的居民迁往环境较好的地区。

三、人口迁移的影响1、对迁入地的影响积极影响为迁入地提供了丰富的劳动力资源,促进了当地经济的发展。

带来了不同的文化和技术,促进了文化交流和技术创新。

增加了消费需求,刺激了市场的繁荣。

消极影响可能导致人口拥挤、交通拥堵、住房紧张等城市问题。

加大了资源环境的压力,如水资源的短缺、环境污染等。

可能引发社会矛盾和治安问题。

2、对迁出地的影响积极影响减轻了人口压力,缓解了资源紧张的状况。

人口迁移知识点总结一、人口迁移的类型人口迁移主要分为内部迁移和国际迁移两种类型。

1.内部迁移内部迁移是指人口在一个国家的境内从一个地区迁移到另一地区的过程。

根据迁移的方向和距离,内部迁移可以分为城市间迁移、农村间迁移和城乡间迁移三种类型。

(1)城市间迁移城市间迁移是指人口从一个城市迁移到另一个城市的情况。

随着城市化进程的加快,城市间迁移成为了影响人口空间结构的主要因素之一,也是一种比较常见的迁移形式。

(2)农村间迁移农村间迁移是指人口在农村地区之间的迁移行为。

这种迁移形式通常是由于农村地区人口密度大、资源匮乏或者自然环境恶劣等原因导致的。

(3)城乡间迁移城乡间迁移是指人口从城市向乡村或者从乡村向城市的迁移行为。

这种迁移形式与城市化进程密切相关,也是人口空间结构变化的重要表现。

2.国际迁移国际迁移是指人口从一个国家迁移到另一个国家的过程。

它通常包括移民、难民和国际劳工三种类型。

(1)移民移民是指个人或者家庭在不同国家之间长期或者永久的移动。

移民通常是为了寻求更好的生活条件、教育机会或者工作机会。

(2)难民难民是因为政治原因或者自然灾害等原因而被迫离开自己的国家,寻求安全的人群。

难民通常是处于非常困难的境地,需要他国提供庇护和援助。

(3)国际劳工国际劳工是指个人或者家庭为了工作目的而从一个国家迁移到另一个国家。

国际劳工通常是为了谋求更高的收入或者更好的工作条件而迁移。

二、人口迁移的原因人口迁移的原因是多种多样的,主要包括经济因素、政治因素、社会因素、自然因素和文化因素等。

1.经济因素经济因素是影响人口迁移最主要的原因之一。

人口通常会因为经济机会的不同而进行迁移,迁往能够提供更好的生计、更高的收入或者更好的工作条件的地方。

2.政治因素政治因素也是影响人口迁移的重要原因之一。

人口往往会因为政治不稳定、战争或者政策变化等原因而进行迁移,寻求更安全和稳定的生活环境。

3.社会因素社会因素包括家庭关系、文化传统和社会环境等因素。

人口为什么会迁移?

人口迁移是指人们从一个地区移居到另一个地区的行为。

人口迁移的原因是多种多样的,主要包括以下几个方面:

1.就业机会:就业机会是人们迁移的主要原因之一。

人们可

能会离开家乡移居到就业机会更好的地区,以寻求更好的工作和经济机会。

这可以是由于某些地方的经济衰退、产业结构调整或就业机会的不匹配。

2.教育和培训:教育和培训机会也是人口迁移的重要驱动因

素。

人们可能会迁移至提供更好教育和培训资源的地区,以获得更好的教育或职业发展机会。

这常见于大城市或教育中心,那里有更多的高等教育机构、研究机构和培训机构。

3.生活品质和福利:人们可能迁移至生活质量更高或享受更

好福利的地区。

这可能包括更好的医疗服务、社会保障、住房条件、环境质量和社会文化环境等因素。

人们希望提升他们的生活水平和享受更好的生活条件。

4.自然灾害和环境因素:人口迁移也可能是由于自然灾害、

环境问题或气候变化等因素。

灾害如洪水、地震、干旱和飓风等威胁人们的生命和财产安全,迫使他们迁移到安全的地区。

类似地,环境问题如土地退化、水资源短缺、沙漠化和海平面上升等也可能驱使人口迁移。

5.社会因素和家庭关系:人口迁移还可能受到社会因素和家

庭关系的影响。

这包括结婚、离婚、家庭聚居和子女教育等因素。

人们可能为了与亲人团聚、跟随配偶或提供更好的教育环境而搬迁。

人口迁移的原因通常是多种多样的、相互交织的。

决定人们是否迁移的因素还受到个体的背景、文化、信仰、经济能力和个人动机等因素的影响。

这使得人口迁移成为一个复杂而多元的社会现象。