利尿药

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

利尿药名词解释“利尿药”一词通常指的是被认可的药物,可以有效地降低血压和降低尿量。

些药物在人体内激活肾脏的血压调节机制,从而使血液的渗透压降低,从而使肾小球膜上的回流压降低,最终降低尿量,从而降低患病的危险性。

常见的利尿药物包括氟哌酸、美托洛尔、替米沙坦、氢氯噻嗪、阿卡波糖、异丙肾上腺素、腺苷磷脂等。

这些药物的作用机制大体相同,就是能够抑制血管的分布和肾脏的血管内皮细胞的收缩作用。

氟哌酸是一种利尿药物,可以有效地抑制血管紧张素Ⅱ(ATII)作用,使血压降低,从而减少尿量。

氟哌酸具有良好的耐受性,可以有效调节血压,但是同时有一定的毒副作用,可能会引起体重增加、高胆固醇、高血脂等副作用。

美托洛尔是一种利尿药,可以抑制血管紧张素Ⅱ,降低血压,减少尿量。

美托洛尔的药效持续时间较长,具有较好的耐受性;但是它也有一些副作用,如休克、头晕、腹胀,甚至可能导致神经衰弱或心力衰竭等不良反应。

替米沙坦是一种利尿药,也可以抑制血管紧张素Ⅱ,从而降低血压,减少尿量。

替米沙坦具有快速起效,有效持久、较好的耐受性,但有可能发生的副作用包括头晕、头痛、腹痛、呕吐等。

氢氯噻嗪是一种有效的利尿药,可以抑制血管紧张素Ⅱ作用,从而降低血压,减少尿量。

氢氯噻嗪的耐受性较好,副作用较少,但在服用氢氯噻嗪治疗尿潴留期间,可能会引起腹胀、腹泻、头晕、头痛等。

阿卡波糖是一种新型利尿药物,可以抑制血管紧张素Ⅱ作用,从而降低血压,减少尿量。

阿卡波糖的药效持续时间较长,耐受性较好,副作用较少,但也可能会发生头痛、恶心、腹痛等不良反应。

异丙肾上腺素是一种常用的利尿药,可以抑制血管紧张素Ⅱ作用,从而降低血压,减少尿量。

异丙肾上腺素的药效持续时间较长,耐受性较好,但可能会引起头晕、头痛、口渴、恶心、腹痛等不良反应。

腺苷磷脂是一种常用的利尿剂,有效降低血压,并减少尿量。

它是一种有效的利尿药物,可以抑制血管紧张素Ⅱ,从而降低血压,减少尿量。

腺苷磷脂的药效持续时间较短,副作用比较小,但可能会发生头晕、头痛、失眠、皮疹等不良反应。

利尿药的名词解释利尿药是一类广泛应用于临床医学的药物,主要作用是帮助身体排尿,促进尿液的生成和排泄。

利尿药可以通过不同的机制来实现利尿的效果,例如增加尿液中的溶质浓度、扩张血管、减少肾小球滤过率等。

利尿药在不同的疾病状态下发挥着重要的作用,下面将详细解释几种常见的利尿药及其作用机制。

1. 噻嗪类利尿药噻嗪类利尿药是目前应用最广泛的利尿药之一。

它们通过抑制肾小管对钠离子的重吸收,增加钠的排泄,从而增加尿液的生成和排除体内多余的液体。

与此同时,噻嗪类利尿药还可抑制钾和氢离子的排泄,影响体内电解质的平衡,因此在使用噻嗪类利尿药时应密切监测患者血钾和酸碱平衡。

2. 袢利尿药袢利尿药主要作用于肾小管袢曲部,抑制氯离子和钠离子的重吸收,从而增加尿液的排泄。

袢利尿药具有强效的利尿作用,常在严重水肿和高钠血症患者中使用。

然而,值得注意的是,袢利尿药的长期应用可能导致低钾血症和低镁血症,从而影响心脏和肌肉的正常功能。

3. 鉴别利尿药鉴别利尿药主要包括抗利尿激素和抗利尿因子。

它们通过调节肾脏对尿液生成的控制来实现利尿效果。

抗利尿激素能够抑制肾小管对尿液的重吸收,从而增加尿液的生成;而抗利尿因子则通过拮抗利尿激素的作用,减少尿液的生成,达到控制尿液排泄的效果。

4. 渗透利尿药渗透利尿药是通过增加尿液的渗透浓度,减少肾小管对尿液的重吸收来起到利尿的作用。

常用的渗透利尿药有甘露醇和透明质酸。

渗透利尿药主要用于急诊情况下,如颅脑外伤引起的脑水肿,以减轻脑部压力。

5. 抗利尿剂抗利尿剂是通过减少尿液的排泄来起到利尿的作用。

常见的抗利尿剂有利尿酮。

利尿酮是一种抗脱水剂,能够抑制脱水素合成酶和抗利尿激素的释放,从而减少尿液的排泄,增加体内液体的储存。

通过以上简要的解释,我们了解到利尿药是一类可使身体排尿增多的药物。

不同种类的利尿药通过不同机制实现利尿的效果。

噻嗪类利尿药通过抑制肾小管对钠离子的重吸收来增加尿液的生成;袢利尿药主要作用于肾小管袢曲部,抑制氯离子和钠离子的重吸收,增加尿液排泄;鉴别利尿药则通过调节肾脏对尿液生成的控制来实现利尿的效果等等。

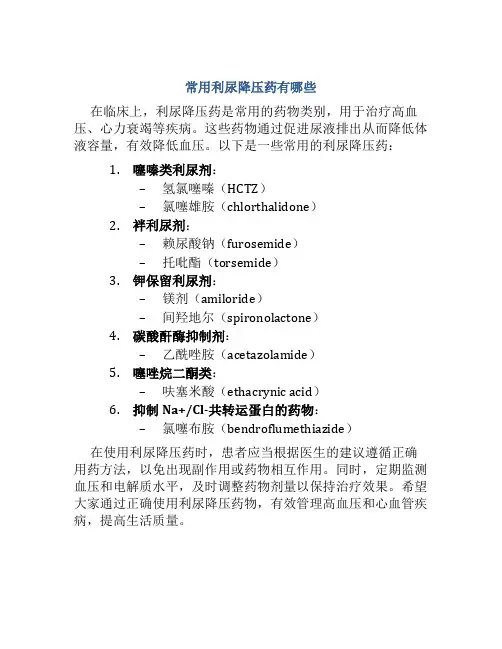

常用利尿降压药有哪些

在临床上,利尿降压药是常用的药物类别,用于治疗高血压、心力衰竭等疾病。

这些药物通过促进尿液排出从而降低体液容量,有效降低血压。

以下是一些常用的利尿降压药:

1.噻嗪类利尿剂:

–氢氯噻嗪(HCTZ)

–氯噻雄胺(chlorthalidone)

2.袢利尿剂:

–赖尿酸钠(furosemide)

–托吡酯(torsemide)

3.钾保留利尿剂:

–镁剂(amiloride)

–间羟地尔(spironolactone)

4.碳酸酐酶抑制剂:

–乙酰唑胺(acetazolamide)

5.噻唑烷二酮类:

–呋塞米酸(ethacrynic acid)

6.抑制Na+/Cl-共转运蛋白的药物:

–氯噻布胺(bendroflumethiazide)

在使用利尿降压药时,患者应当根据医生的建议遵循正确用药方法,以免出现副作用或药物相互作用。

同时,定期监测血压和电解质水平,及时调整药物剂量以保持治疗效果。

希望大家通过正确使用利尿降压药物,有效管理高血压和心血管疾病,提高生活质量。

利尿药应用原则一、利尿药的应用范围利尿药是一种能够促进体内电解质(如钠、钾等)和水分排出体外的药物。

它广泛应用于临床治疗多种疾病,如高血压、心力衰竭、肝硬化腹水、肾病综合征等。

二、利尿药的分类及作用机制利尿药主要分为以下几类:1.碳酸酐酶抑制剂:主要抑制肾脏碳酸酐酶活性,减少远曲小管和集合管中钠的重吸收,从而增加尿液排出。

2.袢利尿剂:主要作用于髓袢升支粗段,抑制Na-K-2Cl共同转运系统,使NaCl排出增加。

3.噻嗪类利尿剂:主要作用于远曲小管近端和髓袢升支远端,抑制Na-Cl 共同转运系统,使NaCl排出增加。

4.保钾利尿剂:主要通过拮抗醛固酮的作用保钾排钠,同时促进钠的排出。

三、利尿药的应用原则1.根据病情选择合适的利尿药:不同种类的利尿药具有不同的作用机制和适应症,应根据患者的具体病情选择合适的利尿药。

2.小剂量使用:利尿药的使用应从小剂量开始,逐渐增加至最佳剂量。

过量使用可能导致电解质紊乱和肾功能损害。

3.注意副作用:利尿药可能引起一些副作用,如电解质紊乱、低血压、肝肾功能损害等,因此在使用过程中需密切关注患者反应,及时调整剂量或更换药物。

4.联合用药:在某些情况下,可能需要联合使用多种利尿药才能达到最佳疗效。

但联合用药时需要注意药物之间的相互作用和副作用叠加情况。

5.逐渐停药:在使用利尿药的过程中,应根据病情逐渐减少剂量直至停药。

突然停药可能导致电解质紊乱和病情反复。

四、注意事项1.利尿药不能长期使用,否则可能导致电解质紊乱、肾功能损害等问题。

2.在使用利尿药的过程中,应定期监测患者的电解质、肝肾功能等指标,以便及时发现并处理不良反应。

3.利尿药主要用于治疗各种疾病引起的水肿和腹水等症状,但不能治愈根本原因。

因此,在使用利尿药的同时,还需针对原发病进行治疗。

利尿药的记忆口诀

【实用版】

目录

1.利尿药的定义与作用

2.利尿药的分类

3.利尿药的记忆口诀

4.利尿药的应用与注意事项

正文

【利尿药的定义与作用】

利尿药是一类能促进尿液排出,增加尿量,从而排除体内多余水分、电解质和代谢废物的药物。

它们广泛应用于治疗水肿、高血压、心力衰竭等疾病。

【利尿药的分类】

利尿药主要分为以下几类:

1.袢利尿剂:如呋塞米、托拉塞米等;

2.噻嗪类利尿剂:如氢氯噻嗪、双氢克尿噻等;

3.醛固酮拮抗剂:如螺内酯、依普利酮等;

4.酮酸利尿剂:如乙酰唑胺等;

5.氨基酸衍生物利尿剂:如阿米洛利等。

【利尿药的记忆口诀】

为了方便记忆,我们可以用一个口诀来帮助记忆各类利尿药:

袢利尿剂:一个“呋”字,记住呋塞米;

噻嗪类利尿剂:两个“氢”,记住氢氯噻嗪;

醛固酮拮抗剂:一个“螺”字,记住螺内酯;

酮酸利尿剂:“乙酰”记住乙酰唑胺;

氨基酸衍生物利尿剂:“阿米”记住阿米洛利。

【利尿药的应用与注意事项】

利尿药在使用过程中需注意以下几点:

1.根据患者病情选择合适的利尿药;

2.避免长期、大剂量使用,以免引起低血容量、低血钾、低血钠等副作用;

3.注意监测患者水电解质平衡,及时调整治疗方案;

4.部分利尿药可能引起过敏反应,使用前应询问患者过敏史。

利尿药类药物的作用原理引言利尿药是一类药物,通过促进尿液的生成和排泄,帮助减少体内液体的潴留。

利尿药广泛应用于治疗水肿、高血压和肾脏疾病等病症。

本文将介绍利尿药类药物的作用原理。

利尿药的分类利尿药可分为以下几类:1. 呋塞类利尿药:包括袢利尿剂,如速尿、呋塞米等。

2. 倍他环素类利尿药:如氢氯噻嗪。

3. 钠负荷量减少剂:如噻嗪类利尿剂。

4. 抗利尿激素类药物:如依他尼酸等。

利尿药的作用原理不同类型的利尿药物作用于不同的部位和机制,下面将分别介绍各类利尿药物的作用原理。

呋塞类利尿药的作用原理呋塞类利尿药主要作用于肾近曲小管,通过阻断肾小管上升段Na-K-2Cl共转运体,减少对盐和水的重吸收,从而增加尿量。

这一作用机制使血浆容量减少、血管扩张,从而降低血压。

此外,呋塞类利尿药还能够增加钙离子的排出,具有轻度降低钙离子浓度的作用。

倍他环素类利尿药的作用原理倍他环素类利尿药主要作用于肾近曲小管的钠离子转运,抑制钠离子的重吸收。

通过减少钠离子的重吸收,倍他环素类利尿药减少了水的重吸收,增加了尿量。

此外,倍他环素类药物还具有降低体液容量和血浆容量的作用,从而降低血压。

钠负荷量减少剂的作用原理钠负荷量减少剂主要作用于肾小管,通过抑制肾小管对钠离子的重吸收,减少钠离子的回收,增加钠离子的排出,进而增加尿量。

此外,部分噻嗪类利尿剂还能够阻断抗利尿激素的作用,增加尿液量,并减少钠离子和水的重吸收,从而降低体液容量和血浆容量。

抗利尿激素类药物的作用原理抗利尿激素类药物主要作用于它们所针对的利尿激素受体,在针对受体上有不同的作用方式。

例如,依他尼酸作用于抗利尿激素受体V2,在肾小管上对抗利尿激素抗利尿酮酮的作用,减少钠离子和水的重吸收,增加尿量,降低体液容量和血浆容量。

结论利尿药类药物通过不同的机制促进尿液生成和排泄,减少体内液体潴留,从而治疗水肿、高血压和肾脏疾病等病症。

不同类型的利尿药物作用于不同的部位和机制,选择合适的利尿药物有助于提高治疗效果。

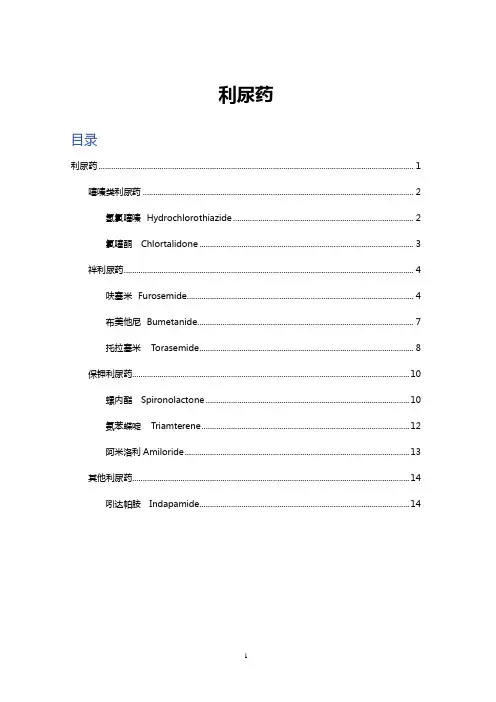

利尿药目录利尿药 (1)噻嗪类利尿药 (2)氢氯噻嗪Hydrochlorothiazide (2)氯噻酮Chlortalidone (3)袢利尿药 (4)呋塞米Furosemide (4)布美他尼Bumetanide (7)托拉塞米Torasemide (8)保钾利尿药 (10)螺内酯Spironolactone (10)氨苯蝶啶Triamterene (12)阿米洛利Amiloride (13)其他利尿药 (14)吲达帕胺Indapamide (14)利尿药(dUretic drug)是指能增加尿液生成率的药物,多数利尿药作用于肾单位。

根据药物作用的肾单位不同部位,临床常用的利尿药可分为:作用于近曲小管,主要为碳酸酐酶抑制药、渗透性利尿药;作用于髓质稀释段:主要为髓袢利尿药;作用于皮质稀释段:主要为噻嗪类利尿药;作用于远曲小管:主要为保钾利尿药。

碳酸酐酶抑制药的常用药物有乙酰唑胺,此类药物可增加钠、钾、碳酸根离子的排出,但利尿作用较弱,临床一般用于眼科疾病,如青光眼降低眼压。

渗透性利尿药的常用药物有甘露醇、山梨醇,此类药物可增加钙、镁、钾、磷酸盐及碳酸氢盐的排出,临床一般用于治疗脑水肿,降低颅内压。

髓袢利尿药的常用药物有呋塞米、布美他尼、托拉塞米等,此类药物利尿作用强,同时有较强的排钾作用。

临床上用于治疗水肿,特别是用于急性心力衰竭、急慢性肾衰竭、肝硬化腹水等。

噻嗪类利尿药是目前应用最广的利尿药,常用药物有氢氯噻嗪等。

吲达帕胺的作用部位亦与噻嗪类相似。

此类药物利尿作用中等,在增加排钠、氯的同时也增加排钾。

临床上用于治疗各种类型的水肿、尿崩症,也作为一类抗高血压药广泛使用。

保钾类利尿药的常用药物有螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利等。

此类药物利尿作用较弱,利尿同时可增加钠、氯的排出而减少钾的排出。

临床上常用于治疗水肿、心力衰竭、肝硬化腹水,也常与排钾利尿药合用,增加利尿效果,减少低钾血症。

噻嗪类利尿药氢氯噻嗪Hydrochlorothiazide【适应证】用于水肿性疾病,高血压,中枢性或肾性尿崩症,肾石症(预防含钙盐成分形成的结石)。

第七章利尿药与脱水药学习要点一、利尿药利尿药是作用于肾脏,增加电解质和水排泄,使尿量增多的药物。

按其效能和作用部位分为三类。

1.高效利尿药:主要作用于髓袢升支粗段髓质部和皮质部,如呋塞米、布美他尼、依他尼酸等。

该药能特异性地与C1-竞争K+ -Na+-Cl-共同转运载体蛋白的Cl-结合部位。

高效利尿药使K+的排泄增加,Cl-的排出量超过Na+。

主要经近曲小管有机酸分泌机制分泌,随尿以原形排出。

呋塞米能降低肾血管阻力,增加肾血流量,改变肾皮质内血流分布;还可降低充血性心衰患者左室充盈压,减轻肺淤血。

其不良反应有:①代谢性碱中毒; ②脱水与电解质紊乱,表现为低血容量、低血钾、低血钠和低氯碱血症等。

③其他潜在不良反应包括耳毒性(尤其猫用高剂量注射)、大剂量可出现胃肠道扰乱和血液学扰乱。

2.中效利尿药:主要作用于远曲小管近端;如噻嗪类、氯肽酮等。

噻嗪类是广泛应用的一类口服利尿药和降压药。

氯噻酮虽无噻嗪环结构,但其药理作用与噻嗪类相似。

药理作用为:①利尿作用。

抑制远曲小管近端K+ -Na+-Cl-共同转运载体。

②抗尿崩症作用。

主要与抑制磷酸二酯酶的作用有关;还因增加NaCl的排出,造成负盐平衡,导致血浆渗透压的降低,减轻口渴感和减少饮水量。

③降压作用。

其不良反应表现为:①电解质紊乱。

②潴留现象,如高尿酸血症、高钙血症。

③代谢变化与其抑制胰岛素的分泌或抑制肝脏磷酸二酯酶的作用有关,如高血糖、高脂血症。

④其他,如溶血性贫血、血小板减少、急性胰腺炎等。

3.低效利尿药:主要作用于远曲小管和集合管,如螺内酯、氨苯喋啶、阿米洛利等,以及作用于近曲小管的利尿药,如乙酰唑胺等。

螺内酯的化学结构与醛固酮相似。

螺内酯与醛固酮竞争醛固酮受体,阻碍蛋白质的合成,抑制Na+—K+交换,减少Na+的再吸收和K+的分泌,表现出排Na+、留K+作用。

其不良反应较轻,可引起头痛、困倦与精神紊乱等。

有性激素样副作用,可引起男子乳房女性化和性功能障碍,妇女多毛症等。

第二十七章利尿药及脱水药第一节利尿药利尿药(diuretics)是作用于肾,增加电解质及水排泄、使尿量增多的药物。

临床应用很广。

常用的利尿药按它们的效应力分类如下:1.高效利尿药有呋塞米、依他尼酸及布美他尼等。

2.中效利尿药包括噻嗪类利尿药及氯酞酮等。

3.低效利尿药包括留钾利尿药如螺内酯,氨苯蝶啶、阿米洛利。

碳酸酐酶抑制剂乙酰唑胺。

为了正确理解各类利尿药的作用及其机制,合理使用利尿药,将先介绍与利尿药有关的肾泌尿生理并分析各类利尿药的作用部位。

一、肾脏泌尿生理及利尿药作用部位尿液的生成是通过肾小球滤过、肾小管再吸收及分泌而实现的,现分述如下:(一)肾小球血液流经肾小球、除蛋白质和血细胞外,其他成份均可滤过而形成原尿。

原尿量的多少决定于有效滤过压。

凡能增加有效滤过压的药物当可利尿。

如氨茶碱,通过增加心肌收缩性,增加肾血流量及小球滤过率而利尿。

但其利尿作用极弱,一般不作利尿用。

正常人每日能形成180升原尿,但进入输尿管的终尿每日仅1~2升,可见约99%的原尿在肾小管被再吸收,它是影响终尿量的主要因素。

目前常用的利尿药多数是通过减少肾小管对电解质及水的再吸收而发挥利尿作用的。

(二)肾小管1.近曲小管此段再吸收Na+约占原尿Na+量的60%~65%,原尿中约有90%的NaHCO3及部分NaCl在此段被再吸收。

Na+在近曲小管的转运可分成二相,Na+通过腔膜侧进入胞内;再通过基底膜离开细胞,后者由钠泵(K+、Na+、-ATPase)所驱动,此外,Na+在近端管可通过Na+-H+反向转运系统(antiporter)与H+按1:1进行交换而进入细胞内。

H+由小管细胞分泌到小管液中,并将小管液中的Na+换回到细胞内。

H+的产生来自H2O与CO2所生成的H2CO3,这一反应需上皮细胞内碳酸酐酶的催化,然后H2CO3再解离成H+和HCO3-,H+将Na+换入细胞内,然后由Na+泵将Na+送至组织间液。

若H+的生成减少,则Na+-H+交换减少,致使Na+的再吸收减少而引起利尿。

药学知识点归纳:利尿药的研究利尿药(diuretics),一类促进肾脏排尿功能从而增加尿量的药物。

利尿作用可影响肾小球的过滤、肾小管的再吸收和分泌等功能而实现,主要是影响肾小管的再吸收。

尿的生成过程包括肾小球滤过、肾小管和集合管重吸收及分泌。

利尿药分为三类。

有效利尿药也称为髓袢利尿药,常用药物有呋塞米、依他尼酸、布美他尼、托拉塞米等。

※呋塞米※【体内过程】呋塞米(furosemide,速尿)口服吸收迅速,生物利用度约为60%,约30 min 起效,1~2 h 达高峰,持续6~8 h。

静脉注射5~10 min 起效,30 min 达高峰,t1/2 约1 h,维持4~6 h,血浆蛋白结合率约98%。

大部分以原形经近曲小管有机酸分泌系统分泌,随尿排出,反复给药不易蓄积。

由于吲哚美辛和丙磺舒与此药相互竞争近曲小管有机酸分泌途径,同用时会影响后者的排泄和作用。

【药理作用】1.利尿作用强大、迅速而短暂。

能使肾小管对Na+的重吸收由原来的99.4%下降为70%~80%。

利尿机制主要为抑制髓袢升支粗段Na+,K+-2Cl-共同转运载体,使Na+、Cl-重吸收减少,肾脏稀释功能降低,NaCl 排出量增多,同时使肾髓质间液渗透压降低,影响肾脏浓缩功能及减少集合管对水的重吸收,从而产生强大的利尿作用。

由于排Na+较多,促进了K+-Na+交换和H+-Na+交换,尿中H+和K+排出也增多,易引起低血钾、低盐综合征。

由于Cl-的排出大于Na+的排出,易出现低氯性碱中毒。

呋塞米还促进Ca2+、Mg2+排出,长期使用可使某些患者产生低镁血症。

由于Ca2+在远曲小管可被主动重吸收,所以一般不引起低钙血症。

呋塞米可使尿酸排出减少。

2.扩张血管能扩张肾血管,降低肾血管阻力,增加肾血流量,改变肾皮质内血流分布;还能扩张全身小静脉,降低左室充盈压,减轻肺水肿。

扩张血管机制尚不完全了解,可能与该药促进前列腺素E 合成,抑制其分解有关。

【临床应用】1.严重水肿对各类水肿均有效,主要用于其他利尿药无效的顽固性水肿和严重水肿。

利尿药diuretics利尿药diuretics利尿药是作用于肾脏,增加电解质和水的排出,使尿量增多的药物。

用于治疗各种水肿及其他一些疾病,如高血压、肾结石、尿崩症、高钙血症,加速毒物的排泄等。

利尿药按其作用强弱分为以下3类:1、高效能利尿药呋塞米、依他尼酸、布美他尼2、中效能利尿药噻嗪类、氢氯噻嗪、3、低效能利尿药螺内酯、氨苯蝶啶、乙酰唑胺一、利尿药作用的生理学基础尿液的形成过程:*肾小球滤过*肾小管、集合管的再吸收*肾小管、集合管的分泌++++++ +++ 多,故利尿作用弱。

低效能利尿药肾小球的滤过作用正常人原尿量180 L/日终尿量1~2 L/日99%原尿被肾小管再吸收近曲小管通过Na +-K +-ATP 酶和H +-Na +交换子再吸收原尿中Na +的65%。

抑制碳酸酐酶(CA )使H +生成减少,H +-Na +交换减少,由于以下各段对Na +的再吸收代偿性增多,故利尿作用弱。

低效能利尿药.髓绊升支粗段髓质和皮质部是高效利尿药的重要作用部位。

再吸收原尿中的Na+ 约35%,依赖于管腔膜上的Na+-K+-2Cl-共转运子。

此段对水不通透,随着NaCl的再吸收,原尿渗透压逐渐降低-稀释功能转运到髓质间液中的NaCl在逆流倍增机制的作用下,与尿素一起共同形成髓质高渗区,低渗尿流经集合管时,在抗利尿激素调节下,大量的水被再吸收-浓缩功能强。

++2+2+2+2+。

作用于髓绊升支粗段髓质和皮质部的药物影响尿液形成的稀释和浓缩功能-利尿作用强。

在细胞内的K +扩散返回管腔,形成K +的再循环,造成管腔内正电压,驱动Mg 2+、Ca 2+再吸收。

作用于髓绊升支粗段的药物,增加NaCl 、Mg 2+、Ca 2+的排出。

+ +-生中度的利尿作用。

+ ++++远曲小管近端及集合管远曲小管近端再吸收原尿Na +10%,通过Na +-Cl -共转运子。

-氢氯噻嗪的作用部位,产生中度的利尿作用。

远曲小管远端和集合管再吸收原尿Na +5%,通过H +-Na +交换K +-Na +交换-醛固酮调节二、常用利尿药(一)高效能利尿药(袢利尿药)呋噻米furosemide(速尿),依他尼酸ethacrynic acid(利尿酸),布美他尼bumetanide(丁苯氧酸),托拉塞米torsemide½〔体内过程〕显效快(呋噻米口服30 min ,静注5min ),排泄快,t ½1h ,生物利用度达60%,肾功不全可延长10h ,约66%以原形从尿排出,排泄快,不易引起蓄积作用。

利尿药

单项选择题

1.常用利尿药的作用主要是通过: ( C )

A.降低肾血管阻力,增加肾血流量

B.提高肾小球滤过率

C.抑制肾小管对电解质和水的重吸收

D. 对抗ADH的作用

E.抑制肾素释放,使醛固酮分泌减少

2.下列哪个药有耳毒性: ( A )

A.呋塞米

B.氢氯噻嗪

C.螺内脂

D.氨苯喋啶

E.甘露醇

3.利尿药物中,可用于治疗尿崩症的是:( E )

A.呋塞米(呋喃苯胺酸)

B.依他尼酸(利尿酸)

C.螺内酯(安体舒通)

D.氨苯喋啶

E.氢氯噻嗪(双氢克尿噻)

4.利尿药作用的强弱依赖于体内醛固酮水平的是:( C )

A.呋塞米

B.氢氯噻嗪

C.螺内脂

D.氨苯喋啶

E.乙酰唑胺

5.药物中毒时,加速毒物排泄应选用:( D )

A.氨苯喋啶

B.氢氯噻嗪(双氢克尿噻)

C.乙酰唑胺

D.呋塞米(呋喃苯胺酸)

E.山梨醇

6.轻、中度心性水肿应首选:( B )

A.呋塞米

B.氢氯噻嗪

C.螺内脂(安体舒通)

D.氨苯喋啶

E.乙酰唑胺7.降低颅内压应首选的利尿药是( E )

A.氢氯噻嗪

B.呋塞米

C.氨苯喋啶

D.螺内脂

E.甘露醇

8. 急性左心衰所致的肺水肿宜选用( B )

A.氢氯噻嗪

B.呋塞米

C.氨苯喋啶

D.螺内脂

E.甘露醇

9.呋塞米的主要作用部位是( C )

A.髓袢升支皮质部及近端远曲小管

B.近曲小管

C.髓袢升支粗段皮质部和髓质部

D.远曲小管和近端集合管

E.全段肾小管

10.氢氯噻嗪的主要作用部位是( A )

A.近端远曲小管

B.近曲小管

C.髓袢升支粗段皮质部和髓质部

D.远曲小管和近端集合管

E.全段肾小管

多项选择题

1.甘露醇的适应症是(ABC )

A.脑水肿

B.青光眼

C.急性肾功衰

D.心性水肿

E.肝性水肿

2.具有留钾作用的利尿药是( BD )

A.氢氯噻嗪

B.氨苯喋啶

C.呋塞米

D. 螺内酯

E. 布美他尼3.呋塞米的利尿作用是由于(ABE )

A.抑制肾脏的稀释功能 B.抑制肾脏的浓缩功能

C.增强肾脏的稀释和浓缩功能 D.对抗醛固酮的作用

E.阻滞Na+重吸收

4.高血K+症病人,禁用下述何种利尿药( BE )

A.氢氯噻嗪 B.螺内酯 C.布美他尼 D.呋塞米 E.氨苯蝶啶

5.氢氯噻嗪具有的不良反应是( BCDE )

A.高血钾症 B.高尿酸血症 C.高血糖症 D.高血脂症 E.低血钠症

填空题

1.既有利尿作用,又有抗利尿作用的药物是_______,该药还有____作用。

氢氯噻嗪;抗高血压

2.呋塞米(速尿)应避免和______类抗生素合用,因为合用后可加重____性。

氨基糖苷;耳毒性

3.治疗脑水肿的首选药是_____,它和_____是同分异构体;其禁忌症是______。

甘露醇;山梨醇;慢性心功能不全

4.利尿药作用的强弱依赖于体内醛固酮水平的是______。

螺内脂

5.利尿药物中,可用于治疗尿崩症的是 ______。

氢氯噻嗪

是非题

1.螺内酯可减轻呋塞米(呋喃苯胺酸)对血钾的影响。

对

2.甘露醇具有渗透性利尿作用,故特别适用于左心衰所致的肺水肿。

错,甘露醇可增加循环血容量而加重心衰

3.利尿药均可使Na+、K+、Cl-的排泄增加。

错,具有留钾作用的利尿药不能增加钾离子的排泄

4.氨苯喋啶可防止呋塞米(速尿)引起的高尿酸血症。

对

5.氢氯噻嗪既有利尿作用,又有抗利尿作用。

对

简答题

1.利尿药按效能和可分为哪几类?各举一代表药物。

分为三类:高效利尿药,呋塞米;中效利尿药,氢氯噻嗪;低效利尿药,螺内酯和乙酰唑胺2.呋塞米利尿作用机制是什么?

髓袢升支粗段皮质部和髓质部,抑制Na+--K+--2Cl-共同转运载体,使Na+、Cl-重吸收减少,降低肾脏的稀释和浓缩功能。

3.螺内酯利尿作用机制是什么?

螺内酯结构与醛固酮相似,通过竞争醛固酮受体,抑制Na+--K+交换,减少的Na+重吸收和K+的分泌,产生留钾利尿的作用。

4.甘露醇的作用和临床应用是什么?

甘露醇具有脱水和利尿作用;临床用于治疗脑水肿、青光眼和预防治疗急性肾功衰

5.氢氯噻嗪的作用和临床应用是什么?

氢氯噻嗪具有利尿、抗利尿和降血压的作用;临床用于治疗轻、中度水肿;高血压;尿崩症;特发性高尿钙症和肾结石。

论述题

1.脱水药的共同特点是什么?常用的脱水药有哪些?

答:脱水药的共同特点是:(1)容易经肾小球过滤,但不被肾小管重吸收;(2)在体内不被代谢;(3)不易从血管透入组织液中;(4)没有其它明显的药理作用。

常用的脱水药有甘露醇、山梨醇、高渗葡萄糖和尿素。

2.利尿药按效能和可分为哪几类?其作用机制各是什么?各举一代表药物。

分为三类:1、高效利尿药,作用于髓袢升支粗段皮质部和髓质部,抑制Na+--K+--2Cl-共同转运载体,使Na+、Cl-重吸收减少,降低肾脏的稀释和浓缩功能,呋塞米;

2、中效利尿药,氢氯噻嗪,作用于近端远曲小管的Na+--Cl-共同转运载体,减少Na+、Cl-的重吸收,影响肾脏的稀释功能而利尿。

3、低效利尿药,螺内酯结构与醛固酮相似,通过竞争醛固酮受体,抑制Na+--K+交换,减少的Na+重吸收和K+的分泌,产生留钾利尿的作用。

乙酰唑胺通过抑制碳酸酐酶,使H+生成减少,抑制H+--Na+交换,使Na+排出增多而产生利尿作用。