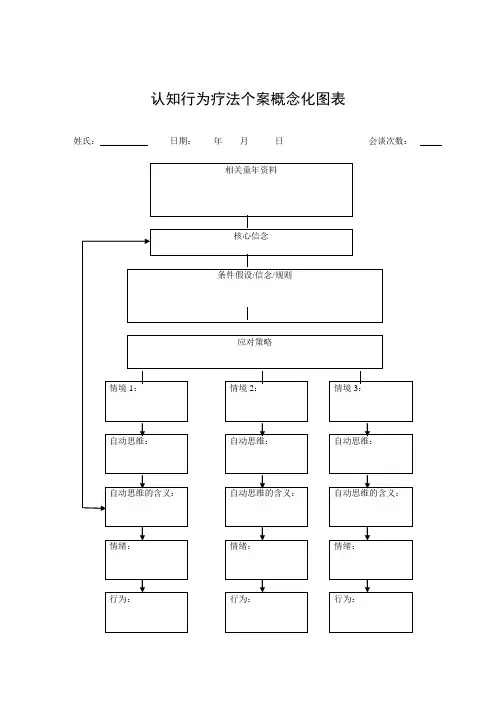

认知概念化图表

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:1

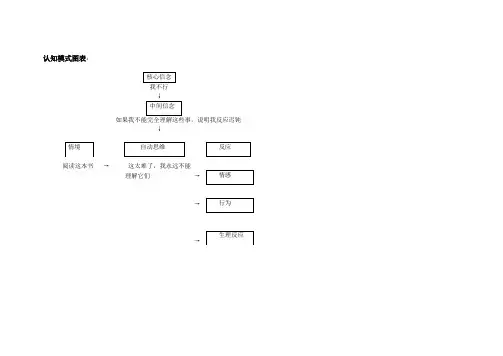

认知图式我们每个人都有着这样的感受:当我们刚刚接触到一个新的陌生的事物时,总尝试着借助自己脑海中已有的知识与经验来对该事物作出解释。

这种借助于以往的经验知识的心理认知过程,便涉及到了“认知图式”的问题。

一、认知图式的含义什么是认知图式?英国心理学家巴特利特(Bartlett)认为,认知图式是“过去反应或过去经验的一种积极组织”(拓扑结构)(鲁忠义,1991)瑞士著名心理学家皮亚杰则认为“认知图式是动作的结构或组织”(皮亚杰,1981)。

简而言之,图示就是人们在认识某一事物时脑海中原有的一个解释框架。

其实,人脑对信息客体的认识方式就是认知图式,或者说,人脑对信息客体的选择、整合和理解的方式就是认知图式。

(蒋永福.刘敬茹,1999)图式往往包含了对认知对象的整体概念,包含了通过经验知识而对事物概念的理解。

当我们用图式去解释认知对象时,首先必须调动图示中的体现着认知对象典型属性的“原型”,进行宏观的把握。

然后借用图式中体现着认知对象特殊属性的“范例”,就形成了对一个事物的微观把握。

通过对图式中“原型”与“图式”的调用,我们就对认知对象有了初步的了解。

二、图式对认知的作用由此看出,图式对我们认识某一事物有着显著和深刻的影响。

图式是认知活动中个体先存的认知结构,这种结构对于认知活动影响很大。

这种对社会认知的影响主要体现在三个方面:注意、编码、提取。

(1)注意:图式对注意的影响是指图式指导我们关注什么样的信息,即图示影响着认知对象的选择。

生活中有很多事物,但并不是每件事物都能让我们留意,也存在着不同的人对不同的事物感兴趣,这便与认知图式紧密相关。

一般情况下,与图式一致的信息更容易被我们关注并进入我们的意识。

但同时,与图式极度不一致的信息因格外突兀也会很容易的进入我们的意识。

作为确定对象的框架,个体认知图式具有很强的选择性。

图式内若无相关的机制或结构,某些事物即使是呈现在个体面前,也很难成为他的对象。

再美的音乐也不能成为正在为饥肠辘轳而忧心忡忡的穷人所欣赏的对象。

认知地图、概念图和思维导图都是绘图技术,可以在整个用户研究的过程中来可视化知识和概念之间的表面关系。

认知映射、思维映射和概念映射是组织、沟通和学习知识的三种强大的可视化映射策略。

它们帮助我们提出复杂的想法、过程,并识别其中的模式和关系。

认知地图、思维导图和概念图看起来会感觉很相似,且这种相似性会引起混淆。

其实它们是可视化思维模型的三种不同方式,不管它们属于设计者、研究者还是用户,每一个都有它们各自的优劣势。

本文将介绍这三种较为流行的图表形式在用户研究中的应用。

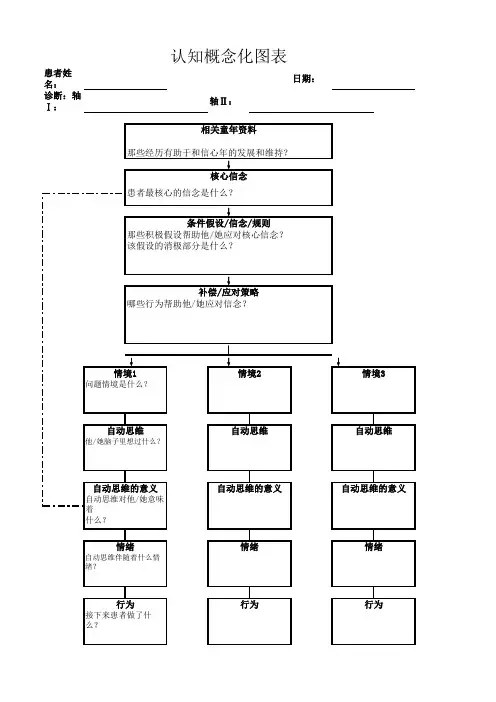

认知地图是所有心理模型的视觉表征的总称。

本文描述的所有映射技术都是认知映射的实例。

定义:认知图是对一个人(或一个群体)的特定过程或概念的心理模型的视觉表示。

认知地图不需要遵守视觉规则,即概念和概念之间的关系在视觉上如何表示没有限制。

认知地图的概念源于心理学家爱德华·托尔曼(Edward Tolman),他以研究老鼠如何学会在迷宫中行走而闻名。

在心理学中,它有很强的空间内涵——认知地图通常指的是大脑中某个空间(如迷宫)的表征。

自那以后,认知地图被广泛应用于各个领域。

运营研究人员科林·伊登(Colin Eden)在更广泛的意义上使用了这个术语,指任何类型的流程或概念(无论是否空间)的心理模型。

图 1. 认知地图特征性质和目的各不相同。

认知映射在广泛的学科中被用于各种各样的目的,认知地图是最常见的心理模型可视化类型。

不受结构或形式的限制。

认知地图不必遵循特定的格式。

因此,它们通常是抽象的,没有一致的层次结构。

它们是灵活的,可以适应需要表示的大量概念或情况。

用户体验知识具体化。

任何形式的形象化都有可能有助于认知过程,它们可以帮助我们完善我们的思维,分解想法,捕捉想法。

例如,在用于描述在何处可以访问一个新特性,或者当一个新的团队成员进入一个新的复杂系统时,可视化就会成为一个有用的工具。

跨不同概念确定主题。

以可视格式表示概念可以呈现新的模式和连接。

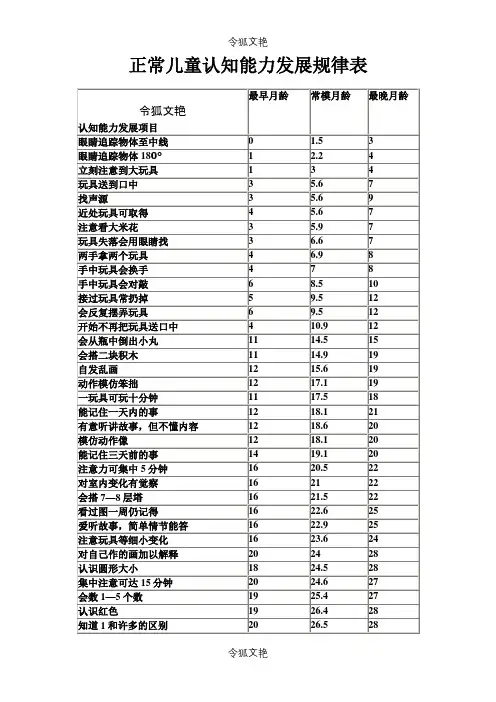

正常儿童认知能力发展规律表2--6岁儿童认知发展24个月(2岁)1 会从两个实物中分辩大,小。

2 听从指示,将东西放进杯子里或放在杯子旁边。

3 给予两种不同的实物时,会依照指示选择一种。

4 依序将三个不同大小的套杯放入插座里。

5 完成三块拼板。

6 配对基本相同的形状和颜色。

(1). 1对1 (2).1对2 (3). 1对37 模仿把数字卡1放在一个东西的旁边。

8 看到数字卡1会自动说一。

36个月(3岁)1 能辨认大小、长短、软硬。

2 有位置的概念(利用实物表现):上面、下面、穿过。

3 依指示给一样或全部的东西。

4 会做1对三配对。

(1). 红 (2).绿 (3).蓝 (4).黄 (5).黑 (6).白5 会做上述6色,1 对2 的选择。

6 会做上述6色,1对4的选择与配对。

7 将8张简明图卡加以配对--选择--分类。

8 完成6块拼图。

9 模仿把数字卡2,放在两个东西的旁边。

10 看到数字2,会说2。

11 能认数字卡3。

12 将数字卡3与3的集合,配对。

13 将1.2.3依序排列。

48个月(4岁)1 会分辨真实与不真实的东西(如模型水果与真的水果)。

2 会选择轻与重的东西。

3 会将东西与图卡分类,如分出: (1).人 (2).衣服 (3). 动物 (4).食物4 依指示放置和选择东西 (1).旁边 (2).前面 (3).后面5 会选择很多和很少的东西6 给5样东西,凭触摸找到指示的东西4--5岁1 专注力增加,能听故事最少15分钟2 说出3件物品中不见的一件的名称3 知道"昨天""明天"的意思4 顺序排列数字1--105 配对数字与实物1--106 数10件物品7 念数1--20 8 说出简单图形的名称9 认出自己的名字 10 看数字卡读1--2011 说出及写出1--10的数字 12 凭物品的一种特征分类13 做简单的计划并执行 14 辨别轻重、高矮等概念15 明白最大,最小,一半等概念 16 分辨图画的异同17 知道日历的用途5--6岁1 说出9种颜色的名称2 背数1--503 配对数字与实物1--204 排列事物的次序5 看数字卡读数字1--1006 看图卡说出物价类别的名称7 指出身体的左右 8 能事先计划工作9 补画图画中缺少的部分 10 用笔算出简单的加法11 辨别硬币币值 12 用笔算算出简单的减法13 类推相似的意义 14 将两个三角形拼成长方形15 能解释图画了解儿童能力发展的关键期让孩子正常发展儿童智力发展最快的时期叫”关键期”。

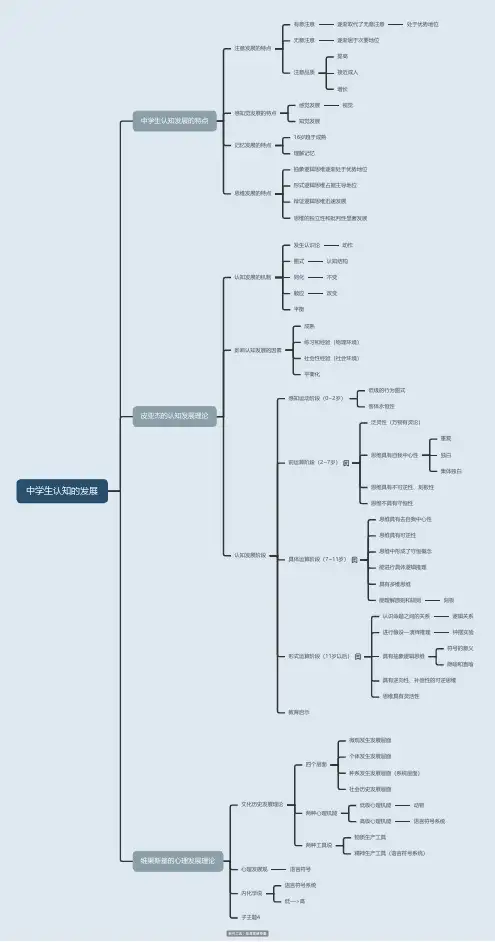

中学生认知的发展中学生认知发展的特点注意发展的特点有意注意逐渐取代了无意注意处于优势地位无意注意逐渐居于次要地位注意品质提高接近成人增长感知觉发展的特点感觉发展视觉知觉发展记忆发展的特点16岁趋于成熟理解记忆思维发展的特点抽象逻辑思维逐渐处于优势地位形式逻辑思维占据主导地位辩证逻辑思维迅速发展思维的独立性和批判性显著发展皮亚杰的认知发展理论认知发展的机制发生认识论动作图式认知结构同化不变顺应改变平衡影响认知发展的因素成熟练习和经验(物理环境)社会性经验(社会环境)平衡化认知发展阶段感知运动阶段(0~2岁)低级的行为图式客体永恒性前运算阶段(2~7岁)泛灵性(万物有灵论)思维具有自我中心性重复独白集体独白思维具有不可逆性、刻板性思维不具有守恒性具体运算阶段(7~11岁)思维具有去自我中心性思维具有可逆性思维中形成了守恒概念能进行具体逻辑推理具有多维思维能理解原则和规则刻板形式运算阶段(11岁以后)认识命题之间的关系逻辑关系进行假设—演绎推理钟摆实验具有抽象逻辑思维符号的意义隐喻和直喻具有逆向性、补偿性的可逆思维思维具有灵活性教育启示维果斯基的心理发展理论文化历史发展理论四个层面微观发生发展层面个体发生发展层面种系发生发展层面(系统层面)社会历史发展层面两种心理机能低级心理机能动物高级心理机能语言符号系统两种工具说物质生产工具精神生产工具(语言符号系统)心理发展观语言符号内化学说语言符号系统低—>高子主题4。

顿悟说的学习本质:个体已经存在的完形——即情景以及应对情景的方式——在面对新的情景时出现了缺口,但是,经过个体的认知重组,建立新的适应于新情景的完形,这个过程就是学习的过程。

在这个学习过程中有一个重要的内容就是顿悟,顿悟就是形成新的完形的过程。

提出学习结果是形成新的完形,而不是联结;顿悟是学习过程的重点,而非尝试错误。

这就强调了学习者的内在组织能力和主观能动性。

主要观点:1.学习是组织、构造一种完形,而不是刺激与反应的简单联结。

1917年克勒在《猩猩的智慧》一书中发表了他的顿悟学习理论。

认为学习并非是简单的刺激—反应联结,也不是侥幸的试误,而是通过对学习情境中事物关系的理解构成一种完形而实现的,是通过有目的的主动的了解和顿悟而组织起来的一种完形。

例如,在黑猩猩接起短棒打下高处的香蕉的实验中,黑猩猩在未解决这个难题之前,对面前情境的知觉是模糊的、混乱的。

当它看出几根短棒接起来与高处的香蕉的关系时,它便产生了顿悟,解决了这个问题。

猩猩的行为往往是针对目的,而不仅针对短棒,这就意味着猩猩领悟了目的物与短棒的关系,在视野中构成了目的物与短棒的完形,才发生连接短棒取香蕉的动作。

因此,学习在于发生一种完形的组织,并非各部分间的联结。

2.学习是顿悟,而不是通过尝试错误来实现的。

猩猩在学会了连结几根短棒以取得高处香蕉时,在以后的类似情境中(如利用一根竹竿探取笼外手臂所不能及的香蕉;将两三个箱子叠起来借以摘取悬在笼顶的香蕉等)立即运用已经“领悟”了的经验。

克勒把这种突然的学会叫顿悟。

学习就是由于对情境整体关系作了仔细了解后豁然开朗,是经过“突变”学会的,学习是知觉的重新组织和构造完形的过程。

这种知觉经验变化的过程不是渐进的尝试与发现错误的过程,而是突然领悟,是由不能到能的突然转变。

而经过顿悟学会的内容,由于学习者在学习情境的观察中加深了理解,既能保持好,又能灵活运用,这是一种对问题的真正解决,与试误中的偶然的解决是不一样的。