二十四节气歌及含义

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

中华民俗文化二十四节气歌及二十四个小故事二十四節氣歌:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践,被誉为“中国的第五大发明”。

此外,“二十四节气”背后每一个节气都有一个小故事,让我一起来重温这24个小故事吧:二十四節氣故事-立春“立春”:在很久很久以前,有一年的立春前,当人们准备热热闹闹迎接立春时,不料,瘟疫四起,使得所有人都传染上了一种说不出的疾病。

这种病很怪,那模样真像喝醉了酒似的,个个都是头重脚轻,连抬抬手的力气也没有。

立春前一天,一个老道打扮的人来到了一个村庄。

他见村庄里静得听不到鸡鸣狗叫,更不见有人走动,觉得奇怪万分。

他来到了村边的一户人家敲门,道人连呼几声没人应,后来他看到一个中年人,连忙上前打听,中年人抬了一下眼皮,合着眼用微弱的声音,断断续续地说:“全村人都得了一种像我这样的病。

”道人一连闯了几家,情形都是一样。

道人也莫名其妙。

于是,他来到村东头的一棵古树下,面南盘坐,挑起单掌,合眼静坐,口中念念有词。

原来,他向南海的观世音菩萨祈求医治瘟疫的方法。

约摸过了三个时辰,道人长嘘一口,猛然站起来,飞快地跑回观院,抡镐便刨,他刨出一袋贮藏的萝卜,又飞快地跑到了村庄。

这时候,已是第二天大清早了,道人从村中一家找到一只芦花大公鸡,拔下几根鸡毛,扎在了地上。

道人合眼祈告着,脑海中又出现了静坐时与观音菩萨对话的场面:观音菩萨告诉他,等地气通时,让乡人百姓每人啃吃几口萝卜,瘟疫便可自动解开。

过了约莫有一袋烟的功夫,扎在地上的鸡毛突然动了起来,道人惊喜万分,他喊着:“地气通了,地气通了。

”奔向了村庄的每家每户,让人们啃吃萝卜。

结果,还真灵验,人们吃了萝卜之后,全都好了。

人们纷纷给道人跪下,谢他的救命之恩。

道人说:“大伙请起,别谢我,应该感谢观音菩萨。

不过,大伙现在应该去救别人。

二十四节气歌全文解释

《二十四节气歌》是中国古代的儒家传统文化,它概括了一年二十四节气,对传统生活方式、田间劳作等有精确描述。

一、歌曲内容

《二十四节气歌》记载了一年二十四节气的到来及相关农事活动,其中把每个节气都配以一句诗赋。

诗曰:

立春,令约促收禾,仲冬,劝人收春草,

惊蛰,滋养苗苗芽,春分,万物复发荣。

清明,尘垢洁净清,谷雨,汇江淮流来,

立夏,有储积贮藏,小满,田园盈仓里。

芒种,牛羊多锡勋,夏至,神农把火神,

小暑,米榖进腊仓,大暑,雷雨同激扬。

立秋,处暑补血气,处暑,田园忙割草,

白露,多风多雨乐,秋分,西风入房庭。

寒露,露水润幼苗,霜降,凝结露分滴,

立冬,橙红满山岭,小雪,玉兔藏洞穴。

二、歌曲寓意

《二十四节气歌》以节气的变化形象生动地描述了中国农民在每个季

节都要作多么多的农活,以及农活必须按当季的节气来开展才能获得良好的收成。

通过《二十四节气歌》对农作技巧的传授,人们向农民学习从自然界获得可持续发展的技能和宝贵经验。

三、歌曲精神

《二十四节气歌》告诉我们,农耕文明中有着一种精神来源,它以智慧以及责任感来培育我们,教会我们尊重自然,保护环境,使自然与人类共同发展,与自然相依相容,实现可持续发展的目标。

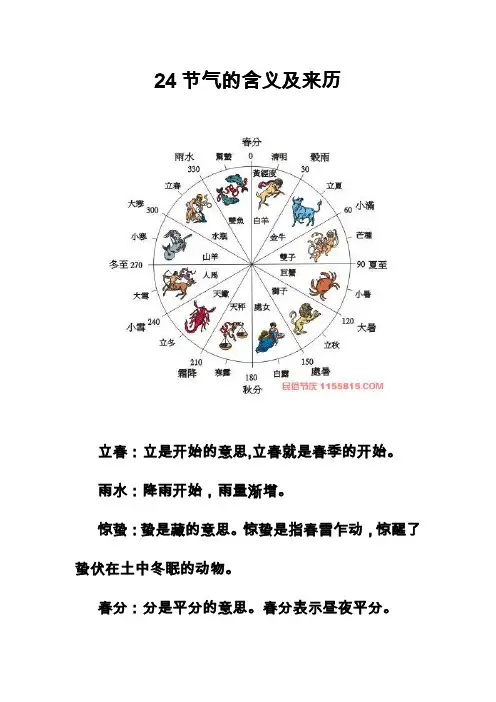

24节气的含义及来历立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。

雨水:降雨开始,雨量渐增。

惊蛰:蛰是藏的意思。

惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

春分:分是平分的意思。

春分表示昼夜平分。

清明:天气晴朗,草木繁茂。

谷雨:雨生百谷。

雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。

立夏:夏季的开始。

小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

芒种:麦类等有芒作物成熟。

夏至:炎热的夏天来临。

小暑:暑是炎热的意思。

小暑就是气候开始炎热。

大署:一年中最热的时候。

立秋:秋季的开始。

处暑:处是终止、躲藏的意思。

处暑是表示炎热的暑天结束。

白露:天气转凉,露凝而白。

秋分:昼夜平分。

寒露:露水以寒,将要结冰。

霜降:天气渐冷,开始有霜。

立冬:冬季的开始。

小雪:开始下雪。

大雪:降雪量增多,地面可能积雪。

冬至:寒冷的冬天来临。

小寒:气候开始寒冷。

大寒:一年中最冷的时候。

先把24节气的名称按次序列下,分为四组,每组又分为前后两半:立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨;立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑;立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降;立冬,小雪,大雪。

冬至,小寒,大寒。

这样一摆出,立刻能看出前半四个立字后,紧跟着后半开始,又见“春夏秋冬”四个大字领头。

这什么意思呢?不言而喻,这是说春夏秋冬四季从四个立立起来,立起来就是开始嘛。

后半的“春夏秋冬”配上两个“分”字,两个“至”字。

分是什么意思?最简单的“分”,就是“一分为二”了,可见这就表明,在这里把一季“一分为两半”了。

那另外两个“至”字呢?容易误解为“到头了”的意思,但要弄清楚是什么到头了?不要当作是一季到头了,而是太阳向北或向南走到头了,要回头走了。

确切追究这个“至”字的本义的话,“至”是极的意思。

比如我们说“至少”,就是说不能再少了,少到极点了。

夏至就是说太阳向北走到`极点了,要回头了,但夏季并没有完,而是刚刚到中点。

冬至也是类似,太阳刚刚到极南点,开始转向北了,冬季过了一半了。

通常把这八个节气称为四季八节。

24节气歌

春雨惊春清谷天:立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨

夏满芒夏暑相连:立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑

秋处露秋寒霜降:立秋,处暑,露水,秋分,寒露,霜降

冬雪雪冬小大寒:立冬,小雪,大雪,冬至,小寒,大寒.

小暑,二十四节气之第十一节气,每年7月7日或8日视太阳到达黄经105°时为小暑;暑,表示炎热的意思,小暑为小热,还不十分热。

意指天气开始炎热,但还没到最热,全国大部分地区基本符合。

全国的农作物都进入了茁壮成长阶段,需加强田间管理。

大暑,二十四节气之一。

在每年的7月22日至24日之间,太阳到达黄经120°。

这时正值“中伏”前后,是一年中最热的时期,气温最高,农作物生长最快,大部分地区的旱、涝、风灾也最为频繁,抢收抢种,抗旱排涝防台和田间管理等任务很重。

民间有饮伏茶,晒伏姜,烧伏香等习俗。

处暑,是二十四节气之中的第14个节气,在8月23日前后,太阳到达黄经150°

秋分,农历二十四节气中的第十六个节气,时间一般为每年的9月22或23日。

南方的气候由这一节气起才始入秋。

一是太阳在这一天到达黄经180度,直射地球赤道,因此这一天24小时昼夜均分,各12小时;全球无极昼极夜现象。

秋分之后,北极附近极夜范围渐大,南极附近极昼范围渐大。

立冬,是二十四节气之一,每年在11月7-8日之间,即太阳位于黄经225°。

立,建始也,表示冬季自此开始。

冬是终了的意思,有农作物收割后要收藏起来的含意,中国又把立冬作为冬季的开始。

二十四节气二十四节气是我国劳动人民独创的文化遗产,它能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。

由于2000年来,我国的主要政治活动中心多集中在黄河流域,二十四节气也就是以这一带的气候、物候为依据建立起来的。

由于我国幅员辽阔,地形多变,故二十四节气对于很多地区来讲只是一种参考。

二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。

视太阳从春分点(黄经零度,此刻太阳垂直照射赤道)出发,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360度,因此分为24个节气。

节气的日期在阳历中是相对固定的,如立春总是在阳历的2月3日至5日之间。

但在农历中,节气的日期却不大好确定,再以立春为例,它最早可在上一年的农历12月15日,最晚可在正月15日。

从二十四节气的字面含义来看:立春、立夏、立秋、立冬——亦合称“四立”,分别表示四季的开始。

“立”即开始的意思。

公历上一般在每年的2月4日、5月5日、8月7日和11月7日前后。

“四立”表示的是天文季节的开始,从气候上说,一般还在上一季节,如立春黄河流域仍在隆冬。

夏至、冬至——合称“二至”,表示天文上夏天、冬天的极致。

“至”意为极、最。

夏至日、冬至日一般在每年公历的6月21日和12月22日。

春分、秋分——合称“二分”,表示昼夜长短相等。

“分”即平分的意思。

这两个节气一般在每年公历的3月20日和9月23日左右。

雨水——表示降水开始,雨量逐步增多。

公历每年的2月18日前后为雨水。

惊蛰——春雷乍动,惊醒了蛰伏在土壤中冬眠的动物。

这时气温回升较快,渐有春雷萌动。

每年公历的3月5日左右为惊蛰。

清明——含有天气晴朗、空气清新明洁、逐渐转暖、草木繁茂之意。

公历每年大约4月5日为清明。

谷雨——雨水增多,大大有利谷类作物的生长。

公历每年4月20日前后为谷雨。

小满——其含义是夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。

大约每年公历5月21日这天为小满。

24节气歌春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两天日期定,最多相差一两天,上半年来六廿一,下半年是八廿三。

立春:2月4日-5日,谓春季开始之节气雨水:2月18日—20日,此时冬去春来,气温开始回升,空气湿度不断增大,但冷空气活动仍十分频繁。

惊蛰:3月5日(6日),指的是冬天蛰伏土中的冬眠生物开始活动。

惊蛰前后乍寒乍暖,气温和风的变化都较大。

春分:每年的3月20日(或21日),阳光直照赤道,昼夜几乎等长。

我国广大地区越冬作物将进入春季生长阶段。

清明:每年4月5日(或4日),气温回升,天气逐渐转暖。

谷雨:4月20日前后,雨水增多,利于谷类生长。

立夏:5月5日或6日“立夏”。

万物生长,欣欣向荣。

小满:5月20日或21日叫“小满”。

麦类等夏熟作物此时颗粒开始饱满,但未成熟。

芒种:6月6日前后,此时太阳移至黄经75度。

麦类等有芒作物已经成熟,可以收藏种子。

夏至:6月22日前后,日光直射北回归线,出现“日北至,日长至,日影短至”,故曰“夏至”。

小暑:7月7日前后,入暑,标志着我国大部分地区进入炎热季节。

大暑:7月23日前后,正值中伏前后。

这一时期是我国广大地区一年中最炎热的时期,但也有反常年份,“大暑不热”,雨水偏多。

立秋:8月7日或8日,草木开始结果,到了收获季节。

处暑:8月23日或24日,“处”为结束的意思,至暑气即将结束,天气将变得凉爽了。

由于正值秋收之际,降水十分宝贵。

白露:9月8日前后,由于太阳直射点明显南移,各地气温下降很快,天气凉爽,晚上贴近地面的水气在草木上结成白色露珠,由此得名“白露”。

秋分:9月22日前后,日光直射点又回到赤道,形成昼夜等长。

寒露:10月8日前后。

此时太阳直射点继续南移,北半球气温继续下降,天气更冷,露水有森森寒意,故名为“寒露风”。

霜降:10月23日前后为“霜降”,黄河流域初霜期一般在10月下旬,与“霜降”节令相吻合,霜对生长中的农作物危害很大。

24节气歌的意思解释

《24节气歌》是中国传统的一首民间歌谣,用来表达每年二十四节气的顺序和名称。

下面是《24节气歌》对应的节气及其意思:

1.立春:表示农历的新年开始,意味着春天的到来。

2.雨水:表示降雨增多,融化积雪的季节开始。

3.惊蛰:表示动物从冬眠中苏醒,春雷开始响起。

4.春分:表示昼夜平分,春季进入中期。

5.清明:表示春季的半个节气,也是扫墓祭祖的日子。

6.谷雨:表示雨水充足,有利于农作物的生长。

7.立夏:表示炎热的夏天开始。

8.小满:表示农作物逐渐成熟,禾苗满天。

9.芒种:表示麦类和豆类开始收割。

10.夏至:表示白天最长,夏季中期。

11.小暑:表示气温继续上升,暑热难耐。

12.大暑:表示最热的季节,又称"三伏天"。

13.立秋:表示秋季的开始,夏天渐渐过去。

14.处暑:表示暑气逐渐消散,凉爽的感觉。

15.白露:表示气温下降,露水凝结。

16.秋分:表示昼夜平分,秋季进入中期。

17.寒露:表示气温更低,露水凝冻。

18.霜降:表示霜冻开始出现,意味着秋季即将结束。

19.立冬:表示冬季的开始,寒冷的天气来临。

20.小雪:表示开始下雪,但不是很大的雪。

21.大雪:表示下雪量增多,冬季进入中期。

22.冬至:表示白天最短,冬季中期。

23.小寒:表示寒冷加剧,天气更加严寒。

24.大寒:表示一年中最冷的时期。

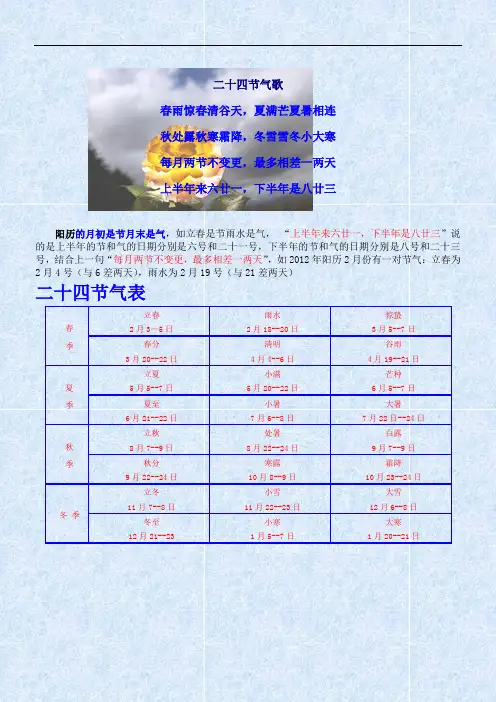

二十四节气歌

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒

每月两节不变更,最多相差一两天

上半年来六廿一,下半年是八廿三

阳历的月初是节月末是气,如立春是节雨水是气,“上半年来六廿一,下半年是八廿三”说的是上半年的节和气的日期分别是六号和二十一号,下半年的节和气的日期分别是八号和二十三号,结合上一句“每月两节不变更,最多相差一两天”,如2012年阳历2月份有一对节气:立春为2月4号(与6差两天),雨水为2月19号(与21差两天)

二十四节气表

春季

立春

2月3—5日

雨水

2月18--20日

惊蛰

3月5--7日春分

3月20--22日

清明

4月4--6日

谷雨

4月19--21日

夏季

立夏

5月5--7日

小满

5月20--22日

芒种

6月5--7日夏至

6月21--22日

小暑

7月6--8日

大暑

7月22日--24日

秋季

立秋

8月7--9日

处暑

8月22--24日

白露

9月7--9日秋分

9月22--24日

寒露

10月8--9日

霜降

10月23--24日

冬季

立冬

11月7--8日

小雪

11月22--23日

大雪

12月6--8日冬至

12月21--23

小寒

1月5--7日

大寒

1月20--21日

精心搜集整理,只为你的需要。

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

含义立春是一年中的第一个节气,一般在公历的2月3日至5日入节。

“立”是“开始”的意思,“春”是蠢动,表示万物开始有生气。

立春象征着春天的开始,气温回升,万物复苏,大地回春。

诗词《京中正月七日立春》【唐】罗隐一二三四五六七,万木生芽是今日。

远天归雁拂云飞,近水游鱼迸冰出。

《立春偶成》【宋】张栻律回岁晚冰霜少,春到人间草木知。

便觉眼前生意满,东风吹水绿参差。

农事歌立春春打六九头,春播备耕早动手,一年之计在于春,农业生产创高优。

含义雨水为春季第二个节气,在公历2月18日至20日入节。

此时万物始苏,随着天气的渐渐回暖,冰雪融化,降雨量逐渐增多,故取名为雨水。

诗词《春夜喜雨》【唐】杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

《咏柳》【唐】贺知章碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

农事歌雨水春雨贵如油,顶凌耙耘防墒流,多积肥料多打粮,精选良种夺丰收。

含义惊蛰一般在公历的3月4日至7日入节。

蛰是藏的意思,动物入冬藏伏土中,不饮不食,称为“蛰”。

惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

这时天气转暖,渐有春雷,而“惊蛰”即上天以打雷惊醒蛰居动物的日子。

这时中国大部分地区进入春耕季节。

诗词《拟古九首.其三》【晋】陶渊明仲春遘(gòu)时雨,始雷发东隅(yú)。

众蛰各潜骇,草木纵横舒。

翩翩新来燕,双双入我庐。

先巢故尚在,相将还旧居。

自从分别来,门庭日荒芜。

我心固匪石,君情定何如?《春晓》【唐】孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

农事歌惊蛰天暖地气开,冬眠蛰虫苏醒来,冬麦镇压来保墒,耕地耙耘种春麦。

含义春分在公历每年的3月19日至22日入节。

此时太阳直射赤道,一天中白天黑夜平分,各为12小时,其后阳光直射位置逐渐北移,逐渐昼长夜短。

节气歌曲春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

上半年是六廿一,下半年是八廿三。

每月两节日期定,最多只差一两天。

节气介绍立春2月4日-5日,谓春季开始之节气。

雨水每年2月18日—20日,此时冬去春来,气温开始回升,空气湿度不断增大,但冷空气活动仍十分频繁。

惊蛰每年3月5日(6日),指的是冬天蛰伏土中的冬眠生物开始活动。

惊蛰前后乍寒乍暖,气温和风的变化都较大。

春分每年的3月20日(或21日),阳光直照赤道,昼夜几乎等长。

我国广大地区越冬作物将进入春季生长阶段。

清明每年4月5日(或4日),气温回升,天气逐渐转暖。

谷雨4月20日前后,雨水增多,利于谷类生长。

立夏每年5月5日或6日“立夏”。

万物生长,欣欣向荣。

也为夏季的开始。

小满每年5月20日或21日叫“小满”。

麦类等夏熟作物此时颗粒开始饱满,但未成熟。

芒种6月6日前后,此时太阳移至黄经75度。

麦类等有芒作物已经成熟,可以收藏种子。

夏至6月22日前后,日光直射北回归线,出现“日北至,日长至,日影短至”,故曰“夏至”。

小暑7月7日前后,入暑,标志着我国大部分地区进入炎热季节。

大暑7月23日前后,正值中伏前后。

这一时期是我国广大地区一年中最炎热的时期,但也有反常年份,“大暑不热”,雨水偏多。

立秋8月7日或8日,草木开始结果,到了收获季节。

处暑每年8月23日或24日,“处”为结束的意思,至暑气即将结束,天气将变得凉爽了。

由于正值秋收之际,降水十分宝贵。

白露9月8日前后,由于太阳直射点明显南移,各地气温下降很快,天气凉爽,晚上贴近地面的水气在草木上结成白色露珠,由此得名“白露”。

秋分9月22日前后,日光直射点又回到赤道,形成昼夜等长。

寒露10月8日前后。

此时太阳直射点继续南移,北半球气温继续下降,天气更冷,露水有森森寒意,故名为“寒露风”。

霜降10月23日前后为“霜降”,黄河流域初霜期一般在10月下旬,与“霜降”节令相吻合,霜对生长中的农作物危害很大。

24节气歌及传统含义24节气歌:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

含义:立春:是春季开始的节气,表示严冬已经过去,气温开始回升。

雨水:标志着我国大部分地区先后冰消雪化,气温回升,湿度增大,雨水渐多。

惊蛰:蛰,藏的意思。

动物入土冬眠叫入蛰,至第二年春雨后爬出,古时以为是被雷声震动,故叫惊蛰。

这时天气转暖,我国大部分地区进入春耕季节。

华中农谚说:“过了惊蛰节,春耕不停歇”。

春分:春分恰是太阳光直射在赤道上,昼夜各半的一天。

这一天全国各地的昼夜几乎都是一样长。

天文学上划定春分为北半球春季的开始,我国大部地区越冬作物进入春季生长阶段。

清明:清明时节天气渐暖,黄河流域大部分地区均匀气温上升到10度以上,长江流域气温更高。

北方草木发芽返青,南方大地已披上绿装。

我国农谚说:“种树造林,莫过清明”、“清明前后,种瓜种豆”。

这个节气开始的一天是清明节,有踏青扫墓的习俗。

谷雨:谷雨时气温、地温都已稳定升高,雨水增多,有利于五谷生长,故有“雨生百谷”之说。

立夏:表示春去夏来,行将进入火势的夏天。

此时万物生长愈加旺盛,欣欣向荣。

田间治理日益繁忙。

农谚曰:“立夏三朝遍地锄”。

小满:其含义是夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。

芒种:指有芒的麦类和蚕豌豆等夏收作物,在这个节气里即将成熟,也到了采收留种时。

我国南方也将进入多雨的“黄梅”时节。

夏至:这一天北半球白昼最长,夜最短,又叫日北至日,即太阳运行到最北的一天。

天文学上划定夏至为北半球夏季的开始。

小暑:这时正值“三伏”的“初伏”,气候炎热、蒸闷。

在农业生产上,多忙于夏秋作物的田间治理。

大暑:这时正值“中伏”,是我国大部分地区进入一年中最炎热时期。

立秋:我国习惯上作为秋季的开始,预示着天气转凉,植物结子,秋收季节即将来临。

但立秋后暑气并未散尽,还有气温较热的“秋老虎”在后头。

处暑:《月令七十二候集解》:“处,止也。

暑气这时而止矣。

二十四节气的简单介绍二十四节气名称:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

二十四节气歌:春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天。

上半年来六廿一,下半年是八廿三。

二十四节气每个节气的介绍:1.立春:表示严冬已逝,春季到来,气温回升,万物复苏。

2.雨水:由于气温转暖,冰消雪化,雨水增多,故取名为雨水。

3.惊蛰:蛰的本意为藏,动物冬眠称“入蛰”。

古人认为冬眠的昆虫被春雷惊醒,故称惊蛰。

4.春分:这一天正当春季九十日之半,故曰“春分”。

昼夜长度各半,冷热均衡,一些越冬作物开始进入春季生长阶段。

5.清明:含有天气晴朗、草木萌发之意。

此时气温渐暖,草木发芽,大地返青,也是春耕春种的好时节。

6.谷雨:由于雨水增多,滋润田野,有利于农作物的生长,故有“雨生百谷”之说。

7.立夏:标志着夏季的开始,视为气温升高的开端。

此时万物生长旺盛,欣欣向荣。

8.小满:其含义是夏熟作物籽料已经开始灌浆饱满,但尚未成熟,故称“小满”。

9.芒种:芒,指某些禾本植物籽实的外壳上长的针状物。

芒种指小麦等有芒作物即将成熟,可以采收留种了,也预示着农民开始了忙碌的田间生活。

10.夏至:是全年中白昼最长、黑夜最短的一天,也说明即将进入炎热的夏季。

11.小暑:属于“三伏”中的初伏,天气炎热、蒸闷。

气温虽高,但还不是最热的时候,故称小暑。

12.大暑:正值“中伏”前后,也是我国大部分地区一年中最热的时期,气温最高。

13.立秋:预示着秋季即将开始,天气逐渐转凉。

不过暑气并未尽散,还有气温较热的“秋老虎”之说。

14.处暑:代表暑天即将结束,天气由炎热向凉爽过渡。

15.白露:由于昼夜温差加大,水汽在草木上凝结成白色露珠,故称白露。

16.秋分:与春分相同,昼夜几乎等长,处于整个秋天的中间。

17.寒露:冷空气渐强,雨季结束,气温由凉转冷,开始出现露水,早晨和夜间会有地冷露凝的现象。

中国传统风俗二十四节气歌及二十四个小传说节气是中国传统文化中与自然现象相关的重要概念之一。

每年有二十四个节气,它们根据太阳的位置和季节变化划分时间。

这些节气与中国人的生活密切相关,而且有许多与之相关的民俗和传说。

以下是中国传统风俗二十四节气的歌曲及二十四个小传说的简介:1. 立春歌曲:“新春到,寒冬退,立春节气来报喜。

田间喜地长新芽,春风送暖入人家。

”传说:传说中,冬天的蛇是蛰伏着的,而在立春这一天,蛇就会苏醒过来,开始出动。

2. 雨水歌曲:“四月八,雨水渐浇地。

农民开犁长肥谷,大地变得更美丽。

”传说:相传雨神是掌管雨水的神灵,到了这个节气,雨神就会带来雨水滋润大地。

3. 惊蛰歌曲:“惊蛰好时节,春雷今将响。

蛰伏一冬天,春暖它才出。

”传说:惊蛰意味着冬眠的昆虫开始苏醒,因此有一些传说与昆虫的活动相关。

4. 春分歌曲:“等待春分时,白昼黑夜平。

古人大典一场,欢乐踏青多忙。

”传说:春分的到来意味着昼夜平分,许多传统节日如清明节都和春分有关。

5. 清明歌曲:“清明时节雨纷纷,盆中水生万有春。

”传说:清明节是祭扫祖先墓地的重要时刻,也是万物复苏的季节。

6. 谷雨歌曲:“谷雨天,雨后天晴晴朗;谷仓实,谷雨后沃沃荣。

”传说:谷雨是春天的最后一个节气,它标志着农作物开始成熟,人们开始忙着收割。

......(依次类推,介绍剩下的节气)通过这些歌曲和传说,人们能够了解更多关于中国传统文化的特点和价值观。

同时,这些节气和相关的风俗也反映了中国人与自然和谐相处的生活方式。

24节气歌的解释意思相对应的节气

以下是24节气歌中各句歌词的解释意思以及与之对应的节气:

1. 立春:春天开始,万物复苏。

2. 雨水:雨水开始出现,蓄水丰沛。

3. 惊蛰:蛰伏的生物开始苏醒。

4. 春分:春天正好分为两段,白天和夜晚长短相等。

5. 清明:时节明朗,万物清明。

6. 谷雨:农作物开始发芽,雨水充足。

7. 立夏:夏天开始,万物生长迅速。

8. 小满:农作物开始成熟,果实饱满。

9. 芒种:麦类作物开始收割。

10. 夏至:夏天的中心点,白天最长,夜晚最短。

11. 小暑:夏天进入第一阶段,天气炎热。

12. 大暑:夏天进入第二阶段,天气极热。

13. 立秋:秋天开始,气温逐渐下降。

14. 处暑:热天结束,天气开始凉爽。

15. 白露:气温降至露水凝结。

16. 秋分:秋天正好分为两段,白天和夜晚长短相等。

17. 寒露:气温进一步下降,露水凝成霜。

18. 霜降:气温进一步下降,霜开始出现。

19. 立冬:冬天开始,气温骤降。

20. 小雪:开始下小雪,天气寒冷。

21. 大雪:开始下大雪,天气更加寒冷。

22. 冬至:冬天的中心点,白天最短,夜晚最长。

23. 小寒:冬天进入第一阶段,天气寒冷。

24. 大寒:冬天进入第二阶段,天气最寒冷。

二十四节气歌

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋初寒秋寒霜降,冬雪雪冬大小寒。

二十四个节气

立春:春天的开始

雨水:降雨开始,雨量增加

惊蛰:指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

春分:昼夜平分

清明:天气晴朗,草木繁茂

谷雨:雨生百谷立夏:夏季的开始

小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满芒种:麦类等有芒作物成熟

夏至:炎热的夏天来临

小暑:气候开始炎热

大暑:一年中最热的时候

立秋:秋天的开始

处暑:表示炎热的暑天结束白露:天气转凉,露凝而白秋分:昼夜平分

寒露:露水以寒,将要结冰霜降:天气渐冷,开始有霜立冬:冬季的开始

小雪:开始下雪

大雪:降雪量增多,地面可能积雪冬至:寒冷的冬天来临

小寒:气候开始寒冷

大寒:一年中最冷的时候。

节气歌二十四节气关键信息项:1、节气歌的具体内容2、二十四节气的名称3、每个节气的特点和意义4、节气与气候变化的关系5、节气与农业生产的关联6、节气在传统文化中的地位和作用11 节气歌的具体内容春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

111 二十四节气的名称立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒112 每个节气的特点和意义1121 立春标志着春季的开始,气温逐渐回升,大地开始解冻,万物复苏。

人们在这一天会举行迎春仪式,祈求新的一年风调雨顺。

1122 雨水降雨开始,雨量渐增。

此时的春雨对于农作物的生长非常重要,有利于越冬作物返青或生长。

1123 惊蛰春雷乍动,惊醒蛰伏在土中冬眠的动物。

此时是春耕开始的重要时节,要及时进行农事活动。

1124 春分昼夜平分,此后北半球昼长夜短。

这一天也是踏青、放风筝的好时节。

1125 清明天气晴朗,草木繁茂。

是祭祀祖先、扫墓的传统节日,也是春游的好时光。

1126 谷雨雨生百谷,雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。

1127 立夏夏季的开始,气温明显升高,农作物进入旺季生长。

1128 小满麦类等夏熟作物籽粒开始饱满,但还未成熟。

1129 芒种麦类等有芒作物成熟,是收割和播种最繁忙的时节。

1130 夏至炎热的夏天来临,白昼最长,夜晚最短。

1131 小暑天气开始炎热,但还没到最热的时候。

1132 大暑一年中最热的时期,高温潮湿,雷雨频繁。

1133 立秋秋季的开始,气温逐渐下降,庄稼开始成熟。

1134 处暑暑气至此而止,天气逐渐转凉。

1135 白露天气转凉,露凝而白,昼夜温差较大。

1136 秋分昼夜平分,此后北半球昼短夜长。

是收获的季节,也是播种冬小麦的好时机。

1137 寒露露水以寒,将要结冰,气温更低。

1138 霜降天气渐冷,开始有霜,农作物可能受到霜冻的影响。

二十四节气歌及含义

春分:每年的3月20日(或21日),阳光直照赤道,昼夜几乎等长。

我国广

大地区越冬作物将进入春季生长阶段。

清明:每年4月5日(或4日),气温回升,天气逐渐转暖。

谷雨:4月20日前后,雨水增多,利于谷类生长。

谷雨

立夏:5月5日或6日“立夏”。

万物生长,欣欣向荣。

小满:5月20日或21日叫“小满”。

麦类等夏熟作物此时颗粒开始饱满,但

未成熟。

芒种:6月6日前后,此时太阳移至黄经75度。

麦类等有芒作物已经成熟,可

以收藏种子。

夏至:6月22日前后,日光直射北回归线,出现“日北至,日长至,日影短至”,

故曰“夏至”。

小暑:7月7日前后,入暑,标志着我国大部分地区进入炎热季节。

大暑:7月23日前后,正值中伏前后。

这一时期是我国广大地区一年中最炎热

的时期,但也有反常年份,“大暑不热”,雨水偏多。

立秋:8月7日或8日,草木开始结果,到了收获季节。

处暑:8月23日或24日,“处”为结束的意思,至暑气即将结束,天气将变

得凉爽了。

由于正值秋收之际,降水十分宝贵。

白露:9月8日前后,由于太阳直射点明显南移,各地气温下降很快,天气凉

爽,晚上贴近地面的水气在草木上结成白色露珠,由此得名“白露”。

秋分:9月22日前后,日光直射点又回到赤道,形成昼夜等长。

寒露:10月8日前后。

此时太阳直射点继续南移,北半球气温继续下降,天气

更冷,露水有森森寒意,故名为“寒露风”。

霜降:10月23日前后为“霜降”,黄河流域初霜期一般在10月下旬,与“霜

降”节令相吻合,霜对生长中的农作物危害很大。

立冬:每年11月7日前后。

小雪:11月22日前后为“小雪”节气。

北方冷空气势力增强,气温迅速下降,

降水出现雪花,但此时为初雪阶段,雪量小,次数不多,黄河流域多在“小雪”节气后降雪。

大雪:12月7日前后。

此时太阳直射点快接近南回归线,北半球昼短夜长。

冬至:12月22日前后,此时太阳几乎直射南回归线,北半球则形成了日南至、

日短至、日影长至,成为一年中白昼最短的一天。

冬至以后北半球白昼渐长,气温持续下降,并进入年气温最低的“三九”。

小寒: 1月5日前后,此时气候开始寒冷。

大寒:1月20日前后,一年中最寒冷的时候。

二十四节气的来历。