无机及分析化学第三版第章电子教案

- 格式:ppt

- 大小:2.93 MB

- 文档页数:44

无机及分析化学第三版教学设计课程背景和目的本课程为无机及分析化学的必修课之一,该课程主要介绍了无机化合物的合成、性质及分析方法。

我们的教学目的是希望学生们可以全面了解无机化学领域的基本知识,掌握无机化合物的基本特性和分析方法,并培养学生的实验能力和科学素养。

教学内容和方式教学内容•无机化合物的基本概念和性质•无机化物的合成和制备方法•无机化合物的分析方法•无机化合物的应用教学方式1.理论教学•教师将根据教材和教学大纲进行授课,并结合实例进行讲解。

•课堂上,教师将组织学生参加课外阅读,以帮助学生深入了解本门课程的理论知识。

•教师将鼓励学生进行课程笔记,以便于课后的复习和自学。

2.实验教学•试验部分将占据本门课程的一大部分,以帮助学生更深入了解无机化合物的特性和分析方法。

•教师将与学生一起进行实验,介绍实验的方法和操作,以保证学生的安全,并确保实验结果的准确性。

同时,教师将鼓励学生进行实验报告,以便于学生对所学理论知识的巩固。

评估与考核评估方式•期末考试占总评成绩的70%,考试内容覆盖整个课程的理论知识。

•实验报告占总评成绩的20%,考察学生对课程内容和实验操作的理解和掌握。

•平时作业占总评成绩的10%,考查学生课程笔记的完整性和准确性。

考核标准•考试成绩:最高分为100分,不及格分数为60分。

•实验报告成绩:实验报告内容必须结合实验进行的方法和步骤,描述实验结果的准确性和可靠性。

•平时作业成绩:作业主要是对学生课堂笔记的检测,对于不认真做笔记的学生,将会得到低分。

教学建议和展望无机及分析化学的教学需要紧密结合实践,只有通过实验才能真正理解理论知识的含义和实际应用,加强实验教学可以有效提高学生的实验能力和科学素养。

同时,为了达到更好的教育效果,我们建议针对学生的学习特点,增加习题课和小组讨论的形式,以帮助学生更好地消化所学的知识。

此外,我们鼓励学生参加相关学术会议和国际比赛,以提高其学术素养和国际交流能力。

无机及分析化学教案第一章:绪论1.1 课程介绍了解无机及分析化学的概念、范围和重要性。

了解无机及分析化学在科学、工业和日常生活中的应用。

1.2 无机化学的基本概念物质、元素、化合物、同素异形体的定义及分类。

化学方程式、化学反应、化学平衡的基本概念。

1.3 分析化学的基本概念分析化学的定义、目的和任务。

定性分析与定量分析的分类和比较。

第二章:原子结构与元素周期律2.1 原子结构原子核、电子、原子的电子排布。

元素的原子序数、原子量、同位素。

2.2 元素周期律周期表的构成、周期律的规律。

主族元素、过渡元素、镧系和锕系元素的特点。

2.3 元素性质的递变性同一周期、同一族元素性质的递变规律。

元素的位置与性质的关系。

第三章:化学键与化合物的结构3.1 化学键的类型离子键、共价键、金属键、氢键的定义和特点。

化学键的极性和键能。

3.2 化合物的结构离子化合物、共价化合物、金属化合物、氢化物的结构特点。

分子的立体构型、键角、键长。

3.3 晶体结构晶体的定义、分类和性质。

晶体的空间点阵、晶胞参数、晶体的物理性质。

第四章:化学反应速率与化学平衡4.1 化学反应速率反应速率的定义、表达式和影响因素。

零级反应、一级反应、二级反应的特点和计算。

4.2 化学平衡化学平衡的定义、条件和原理。

平衡常数、平衡移动、平衡的判断方法。

4.3 化学动力学化学动力学的定义和研究内容。

反应速率与浓度的关系、反应速率与温度的关系。

第五章:溶液与离子平衡5.1 溶液的性质与制备溶液的定义、分类和特点。

溶液的制备方法、溶液的浓度表示法。

5.2 离子平衡离子的定义、离子的溶解度。

离子平衡的原理、离子平衡的计算。

5.3 沉淀与溶解平衡沉淀与溶解的定义、沉淀的种类。

沉淀溶解平衡的判断、沉淀转化的条件。

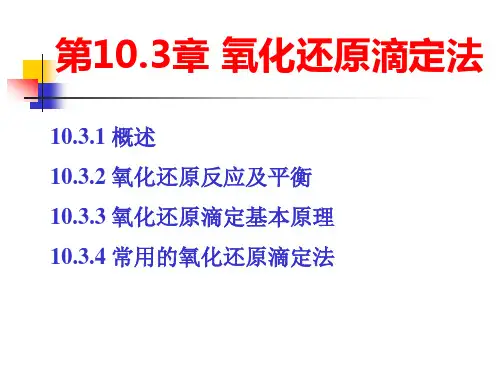

第六章:氧化还原反应6.1 氧化还原反应的基本概念氧化还原反应的定义、特点和重要性。

氧化还原反应的基本术语:氧化剂、还原剂、氧化数、电子转移。

6.2 氧化还原反应的电子转移电子转移的类型、方向和数量。

无机及分析化学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)掌握无机化学的基本概念、原理和常见元素化合物的性质;(2)了解分析化学的基本原理和方法,具备一定的实验操作能力。

2. 过程与方法:(1)通过实验和理论教学相结合,培养学生的观察能力、思维能力和解决问题的能力;(2)学会运用化学知识分析和解决实际问题。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对化学学科的兴趣和热爱;(2)增强学生的创新意识,培养学生的团队合作精神。

二、教学内容1. 第一章:无机化学基本概念(1)物质的组成与结构(2)化学反应的基本类型(3)溶液及其性质2. 第二章:元素周期律与元素周期表(1)元素周期律的实质(2)元素周期表的结构与特点(3)常见元素的原子结构与性质关系3. 第三章:非金属元素及其化合物(1)氢、氧、氮、卤族元素的基本性质(2)碳族元素及其化合物的性质(3)常见非金属化合物的制备与用途4. 第四章:金属元素及其化合物(1)碱金属与碱土金属的基本性质(2)过渡金属元素的基本性质(3)常见金属化合物的制备与用途5. 第五章:分析化学基本方法(1)滴定分析法(2)重量分析法(3)光谱分析法与色谱分析法三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)无机化学基本概念、原理及元素化合物的性质;(2)分析化学的基本方法及其应用。

2. 教学难点:(1)复杂化学反应机理的理解;(2)分析化学方法的原理与操作技巧。

四、教学方法与手段1. 教学方法:(1)采用实验与理论相结合的教学方式;(2)运用案例分析、问题驱动、小组讨论等教学方法;(3)注重启发式教学,培养学生的独立思考能力。

2. 教学手段:(1)利用多媒体课件、网络资源进行教学;(2)实验室实践教学;(3)发放相关教材、辅导资料。

五、教学评价1. 过程性评价:(1)课堂提问、讨论、实验操作;(2)课后作业、小测验;(3)实验报告、课程论文。

2. 终结性评价:(1)期末考试;(2)综合素质评价。

第7、8次课学时 4第9次课学时 2以0.1000mol·L -1的NaOH 标准溶液滴定20.00mL 0.1000mol·L -1的HCl 溶液为例 滴定前: pH =1.00。

计量点前:(即99.9%的HCl 被中和)时: )L (mol 105.000.100019.9820.0019.9820.0015H --⋅⨯=⨯+-=+c ,pH =4.30计量点时:NaOH 与HCl 已完全中和,生成的NaCl 不水解,溶液呈中性,pH =7.00。

计量点后:NaOH 过量,所以溶液的pH 值决定于过量的NaOH 的浓度。

当加入20.02mLNaOH 溶液(即过量0.1%)时: )L (mol 105.000.100020.0220.0020.0020.0215OH --⋅⨯=⨯+-=-c ,pOH =4.30, ∴ pH =14.00-4.30=9.70如果以加入NaOH 标准溶液的体积为横坐标,以溶液的pH 值为纵坐标作图,就可以得到一条曲线,这就是强碱滴定强酸的滴定曲线。

滴定突跃:这种在计量点附近加入一滴标准溶液而引起溶液pH 值的突变。

滴定突跃范围:滴定突跃所在的pH 值范围。

(2)选择酸碱指示剂的原则凡是变色范围全部或部分落在滴定的突跃范围内的指示剂都可以选用。

(3)浓度对突跃范围的影响酸碱滴定突跃范围的大小与滴定剂和被测物质的浓度有关,浓度越大,突跃范围就越大。

2.强碱滴定弱酸以0.1000mol·L -1NaOH 滴定20.00mL 0.1000mol·L -1HAc 为例0.1000mol·L -1NaOH 滴定0.1000mol·L -1HAc 的滴定曲线强碱滴定弱酸突跃范围的大小还与被滴定的弱酸的强弱程度有关。

当浓度一定时,K a 越大,突跃范围越大。

通常把c · K a ≥10-8作为弱酸能被强碱准确滴定的判据。

无机化学与化学分析第三版课程设计一、课程目标本课程的目标是让学生能够掌握无机化学和化学分析的基本概念、原理和方法,能够熟练运用实验技能和仪器手段进行化学实验分析,以此提高学生的化学实验技能和实践能力。

二、教学内容1. 无机化学1.无机化学基础知识2.常见无机化合物的性质及用途3.无机材料的制备和性能4.无机化学实验技术2. 化学分析1.化学分析基础知识2.常用分析方法的原理和应用3.分析实验技术三、教学方法本课程采用理论教学与实验教学相结合的方式,课堂讲授以理论、实验、案例为主线,引导学生充分理解和掌握知识点,并在实验中进行实践操作,加深对知识的认识和理解。

四、考核方式本课程考核采取闭卷笔试和实验考核相结合的方式,期末考试占总成绩的60%,实验考核占总成绩的40%。

五、教材《无机化学与化学分析》(第三版),高等教育出版社出版。

六、实验教学安排1. 无机化学实验1.熟练使用基本仪器2.理解实验原理和操作步骤3.熟悉实验记录和数据分析方法4.掌握实验注意事项和安全规范2. 化学分析实验1.掌握化学分析方法的基本原理和应用2.理解标准曲线的绘制和分析方法3.熟练进行分析样品的前处理和操作步骤4.熟悉实验记录和数据分析方法5.掌握实验注意事项和安全规范七、教学效果评价本课程评价的内容包括学生的理论与实践成绩以及课堂互动、课堂表现等多个方面,对学生的实验技能水平的提高和实际应用能力的增强做出全面的评价。

八、教学质量保证为了保证本课程的教学质量,我们将采取以下措施:1.严格遵守实验规范,确保实验安全2.定期对学生进行考试和实验操作的评估3.开展教学质量评价和教学效果反馈4.打造优质的教育资源库,帮助教师和学生提高学习效率和主动性九、总结通过本课程的学习,学生将能够全面掌握无机化学和化学分析的基本概念、原理和方法,并具备熟练运用实验技能和仪器手段进行化学实验分析的能力,这将对其未来的科研和实践工作有着重要的指导作用。

《无机化学》电子教案一、教学目标1.让学生掌握无机化学的基本概念、基本理论和基本知识,为后续课程的学习和化学实践打下基础。

2.培养学生运用无机化学知识分析和解决问题的能力,提高学生的综合素质。

3.培养学生对无机化学的兴趣,激发学生的创新意识和科研潜能。

二、教学内容1.无机化学基本概念:原子、分子、离子、化学键、化合物等。

2.无机化学基本理论:原子结构、元素周期律、化学热力学、化学动力学、化学平衡等。

3.无机化合物:包括元素及其化合物、无机酸碱盐、金属与非金属元素化合物等。

4.无机化学实验:基本实验技能、实验方法、实验现象的观察与分析等。

三、教学方法1.讲授法:系统讲解无机化学的基本概念、基本理论和基本知识。

2.案例分析法:结合实际案例,引导学生运用无机化学知识分析和解决问题。

3.讨论法:组织学生进行课堂讨论,激发学生的学习兴趣,培养学生的创新思维。

4.实验法:指导学生进行无机化学实验,培养学生的实践操作能力和实验素养。

四、教学安排1.总学时:64学时。

2.理论教学:48学时。

3.实验教学:16学时。

4.课外实践:根据实际情况安排。

五、教学评价1.平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况、实验报告等,占总成绩的40%。

2.期中考试:笔试,占总成绩的30%。

3.期末考试:笔试,占总成绩的30%。

六、教学资源1.教材:《无机化学》(第四版),高等教育出版社。

2.参考文献:《无机化学实验教程》、《无机化学学习指导》等。

3.网络资源:无机化学相关网站、在线课程、教学视频等。

七、教学进度安排1.第一周:无机化学基本概念(原子、分子、离子、化学键、化合物等)。

2.第二周:原子结构、元素周期律。

3.第三周:化学热力学、化学动力学。

4.第四周:化学平衡、酸碱平衡。

5.第五周:氧化还原反应、配位化合物。

6.第六周:无机酸碱盐、金属与非金属元素化合物。

7.第七周:无机化学实验(基本实验技能、实验方法等)。

8.第八周:无机化学实验(实验现象的观察与分析等)。

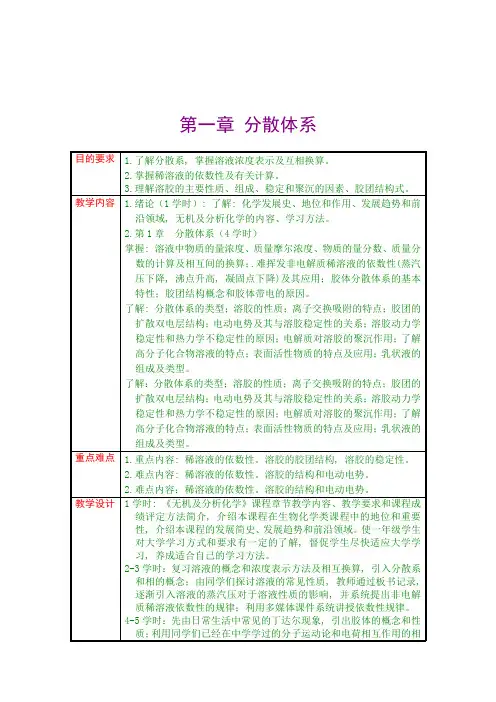

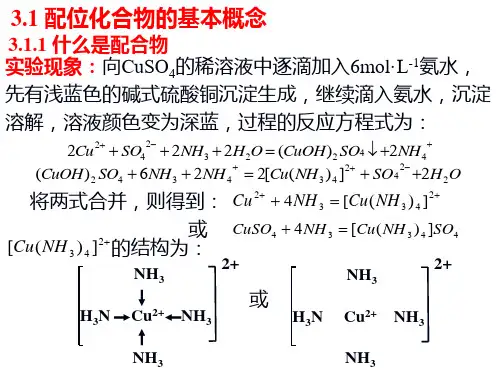

无机及分析化学教案第一章:绪论1.1 课程介绍了解无机及分析化学的概念、范围和重要性理解无机及分析化学在科学和工程中的应用1.2 化学基本概念物质的组成和分类元素和化合物的性质1.3 化学计量学物质的量的概念摩尔、摩尔质量和摩尔比例关系第二章:原子结构与元素周期律2.1 原子结构原子核和电子云电子层和能级2.2 元素周期律周期表的组成和结构元素周期律的规律2.3 元素性质的递变性原子半径的递变性金属性和非金属性的递变性第三章:化学键与化合物3.1 化学键的类型离子键、共价键和金属键键的极性和键的能力3.2 化合物的结构离子晶体、共价晶体和金属晶体分子结构和空间结构3.3 化合物的性质熔点、沸点和溶解度电离度和酸碱性第四章:无机化学反应4.1 酸碱反应酸碱的定义和分类酸碱反应的原理和类型4.2 氧化还原反应氧化还原反应的基本概念电子转移和电荷守恒4.3 沉淀反应沉淀的形成和溶解溶度积和溶解度规律第五章:分析化学方法5.1 定性分析定性分析的基本概念和方法常规分析方法和现代分析方法5.2 定量分析定量分析的基本概念和方法滴定法、原子吸收光谱法和质谱法5.3 样品处理和数据处理样品处理的方法和技术数据处理的基本原则和方法第六章:溶液与浓度6.1 溶液的基本概念溶液的定义和组成溶剂和溶质的分类6.2 溶液的浓度摩尔浓度、质量浓度和体积浓度浓度计算和稀释公式6.3 溶液的配制和保存实验室常用溶液的配制方法溶液的保存和注意事项第七章:酸碱平衡与缓冲溶液7.1 酸碱平衡的基本概念酸碱的定义和分类酸碱反应的平衡常数7.2 缓冲溶液的原理和制备缓冲溶液的定义和作用缓冲溶液的制备方法和选择7.3 酸碱滴定滴定法的原理和类型标准溶液的制备和滴定操作第八章:氧化还原平衡与电化学8.1 氧化还原平衡氧化还原反应的基本概念电子转移和电荷守恒8.2 电化学基本原理原电池和电解池的原理电位和电动势的定义和计算8.3 电化学分析方法电位滴定和库仑滴定电化学发光和原子吸收光谱法第九章:光谱分析与色谱法9.1 光谱分析的基本原理紫外-可见光谱、红外光谱和核磁共振光谱光谱分析的应用和选择9.2 色谱法的基本原理气相色谱法、液相色谱法和色谱-质谱联用色谱法的应用和操作技巧9.3 现代分析仪器质谱仪、原子吸收光谱仪和X射线荧光光谱仪扫描电子显微镜和透射电子显微镜第十章:现代化学分析方法10.1 原子吸收光谱法原子吸收光谱法的原理和仪器标准曲线和样品分析方法10.2 质谱法质谱法的原理和仪器质谱图的解析和应用10.3 核磁共振波谱法核磁共振波谱法的原理和仪器核磁共振谱图的解析和应用重点解析1.1 课程介绍、1.2 化学基本概念、1.3 化学计量学重点:无机及分析化学的概念、范围和重要性;物质的组成和分类;元素的性质;化学计量的相关计算。