肉毒杆菌(Clostridium botulinum)

- 格式:ppt

- 大小:720.00 KB

- 文档页数:55

肉毒冷知识(一)肉毒有哪些成份?肉毒素是一种由肉毒杆菌(Clostridium botulinum)分泌的一种蛋白,也是一种神经毒素。

A型和B型是造成人体中毒的主要原因,A 型和B型的毒性最强,持续时间最长,因此在美容、整形、神经医学等领域都有应用。

人们一听说是神经毒素,都会担心会不会对身体造成伤害。

其实也不用太担心,因为这是一种经过净化处理的肉毒素,只会限制肌肉的收缩,而不会对身体造成任何的损伤!(二)肉毒有何功效?肌肉的收缩,是通过大脑的信号,从神经末梢释放出乙酰胆碱,再将乙酰胆碱与肌肉末端的受体结合,从而激活肌肉的收缩。

说到去皱纹,相信很多人都知道,曾经有“资深美容”的应采儿和大S,都公开承认自己注射了肉毒。

我们经常听说“除皱针”,学名为A型肉毒素,虽然有个“毒”字,但对人来说,却是一种很安全的美容产品。

肉毒毒素是一种信号屏蔽装置,通过这种装置,脸部神经不再接受大脑的动作,绷紧的肌肉松弛,自然消除了活动的皱纹。

肉毒素具有祛皱纹、瘦脸针等作用,常用的是除皱针和瘦脸针头,可以注射到皮肤的真皮层中,这样可以提高脸部的美观度。

1、消除皱纹:肉毒素消除皱纹主要是通过减少肌肉与神经间的传导,减轻肌肉的紧张程度,从而达到舒展皱纹的目的,所用的药物要根据自己的皱纹深浅来调节,可以将肉毒素注入到皮肤的真皮层中,在注射之后要注意对局部的皮肤进行保护,尽量不要使用刺激性的护肤品,以免影响到注射的效果。

2、瘦脸:肉毒素瘦脸是将某些物质均匀地注入局部咬肌肥大的地方,可以阻断咬肌与神经的传导,从而促进咬肌松弛、麻醉,通过多次肉毒素的注射,可以逐步瘦脸,最好是去正规医院进行注射,一般在一个月后,效果会显现出来。

(三)肉毒有没有什么不良反应?这是一种药物,这是一种可以对抗肉毒的药物。

所幸的是,根据研究,该药的副作用极小,并且在短期内不会发作。

1%到5%的病人会出现轻度的眼角下垂或眉毛下垂,通常在两周内就会消失。

有几个患者有一点擦伤。

执业医师考试公卫:肉毒中毒简介肉毒中毒(botulism)主要是由于食入含有肉毒梭菌毒素的食品而引起的食物中毒。

是细菌性中毒中症状最重、病死率很高的一种毒素型食物中毒。

我国北方地区,西部地区曾多次发生。

据不完全统计,1949~1911年9月全国共发生肉毒中毒998起(新疆718起),中毒人数3903人(新疆2259例),死亡510人,病死率为12.5%.。

1.病原体肉毒梭状芽胞杆菌(Clostridium botulinum)(简称肉毒梭菌,下同)系革兰阳性厌氧杆菌,有芽胞。

广泛分布于土壤、江河湖海污泥中及鱼类和动物粪便中,借其芽胞可长期存活。

耐高温,芽胞需干热180℃5~15分钟或湿热100℃6小时方被杀灭。

10%盐酸1小时或20%甲醛24小时方能杀死芽胞。

在适宜条件(无氧、发酵、适宜的营养基质、18~30℃)下肉毒梭菌可迅速生长,大量繁殖,同时产生一种以神经毒性为主要特征的可溶性剧毒的肉毒毒素(外毒素)。

该毒素毒性极强,1ug即可使人致死。

依据毒素的抗原性不同可分成A~G 七型,人类肉毒中毒主要是由A、B、E三型所致。

毒素不耐热,80℃30分钟或100℃10~20分钟可完全破坏,pH>7.0时亦可迅速分解,暴露于日光下迅速失去活力。

在干燥、阴暗、密封条件下可保存多年。

2.媒介食品可因饮食习惯和膳食结构不同而异。

国外多为火腿、香肠、罐头食品;我国主要见于家庭自制发酵豆、面制品(豆酱、面酱、红豆腐、臭豆腐、豆豉等),也见于肉类和其他食品。

3.中毒机理肉毒毒素经消化道吸收后进入血液循环,主要作用于中枢神经系统颅脑神经核、神经肌肉接头处及植物神经末梢,阻止神经末梢释放乙酰胆碱,引起肌肉麻痹和神经功能不全。

4.临床表现潜伏期6小时~10天,一般1~4天。

早期有全身乏力、头晕、食欲不振,以后逐渐出现视力模糊、眼睑下垂、复视、瞳孔散大等神经麻痹症状;重症患者则出现吞咽、咀嚼、语言、呼吸困难,头下垂,运动失调,心力衰竭等。

肉毒杆菌肉毒杆菌(学名:Clostridium botulinum)是一种生长在常温、低酸和缺氧环境中的革兰氏阳性细菌,在不正确加工、包装、储存的罐装食品或真空包装食品里都能生长。

是目前毒性最强的毒素之一。

人体的胃肠道很适于肉毒杆菌居住。

而肉毒毒素对酸的抵抗力特别强,胃酸溶液24小时内不能将其破坏,故可被胃肠道吸收,损害身心健康。

所以食入和吸收这种毒素后,神经系统将遭到破坏,出现恶心、呕吐、头晕、呼吸困难和肌肉乏力等症状。

基本简介肉毒杆菌(学名:Clostridium botulinum)是一种致命病菌,在繁殖过程中分泌的毒素,是毒性最强的蛋白质之一。

在19世纪有“香肠之毒”恶名的肉毒杆菌(因为经常在肉质类罐头中被发现),经过分离培养后,最早用于病理治疗。

肉毒杆菌A型毒素毒性极强,它能破坏一种名为SNAP-25的蛋白质,从而切断神经细胞间的通信使肌肉麻痹。

肉毒杆菌A型毒素的这一功能已被用于治疗斜视和肌肉痉挛等。

在治疗过程中,医生们发现它在消除皱纹方面有着异乎寻常的功能,其效果远远超过其他任何一种化妆品或整容术。

因此,利用肉毒杆菌毒素消除皱纹的整容手术应运而生。

意大利研究人员通过动物实验发现,肉毒杆菌分泌的A型毒素,就是美容除皱注射剂Botox的主要成分,被注射到皮肤后可能还会进入中枢神经系统,甚至到达脑干。

这一发现使肉毒杆菌毒素除皱的安全性问题引起人们的关注。

潜伏期潜伏期:中毒的潜伏期短则3~6小时,长者8~12天,一般为12~72小时。

[6]中毒症状摄食肉毒杆菌的食品可引发食物中毒,如pH>4.6的低酸性罐头食品(含铁罐,玻璃罐) 或香肠、火腿。

人感染肉毒杆菌后会出现视觉模糊、呼吸困难、肌肉乏力等症状,如病情严重可能导致死亡。

临床表现:以神经系统症状为主,胃肠道症状不明显,意识始终清醒。

①神经系统症状:开始时出现头晕(视物转动)、头痛、视物模糊,复视,全身无力,尤以颈部无力显著,继之有四肢麻木、舌硬、吞咽困难、呛咳,进而发生各种肌群麻痹。

肉毒相关知识点总结一、肉毒杆菌素的来源肉毒杆菌素主要来源于肉毒杆菌(Clostridium botulinum),这是一种厌氧芽孢杆菌,可以在自然界中存在于土壤、河水、湖泊等环境中。

肉毒杆菌一般只有在生长的环境受到威胁时才会产生肉毒杆菌素作为应对措施。

肉毒杆菌素被合成为一种完整的蛋白质结构,可以分为七种亚型(A、B、C1、D、E、F、G),其中A和B型被广泛应用于医学和美容领域。

二、肉毒杆菌素的结构肉毒杆菌素是一种由150kDa重链和50kDa轻链组成的蛋白质复合物。

重链主要负责结合神经细胞膜并进入细胞,轻链则负责阻断神经递质的释放。

这两个组成部分在神经肌肉接头处发挥了致肌肉瘫痪作用。

三、肉毒杆菌素的作用机理肉毒杆菌素主要通过阻断神经末梢释放乙酰胆碱来发挥作用。

乙酰胆碱是一种神经递质,它通过神经末梢释放到神经肌肉接头处,传递神经冲动,使得肌肉收缩。

肉毒杆菌素能够阻断乙酰胆碱的释放,导致神经与肌肉之间的通讯中断,从而造成肌肉瘫痪。

四、医学应用1.治疗肌肉痉挛:肉毒杆菌素被广泛应用于治疗各种肌肉痉挛性疾病,如面肌痉挛、颈部肌肉痉挛、肢体肌肉痉挛等。

它可以通过注射到患处,从而使得肌肉松弛,减轻痉挛。

2.治疗过度活跃的汗腺:肉毒杆菌素也可以用于治疗过度活跃的汗腺,比如腋窝汗腺分泌过多。

通过注射,可以抑制神经末梢释放乙酰胆碱,从而减少汗腺分泌。

3.治疗偏头痛:肉毒杆菌素也被用于治疗慢性偏头痛,通过注射到头部的肌肉组织中,可以减少偏头痛的发作频率和严重程度。

五、美容应用1.去除皱纹:肉毒杆菌素在美容领域被广泛用于去除皱纹,特别是面部的皱纹。

它通过注射到皱纹部位,使得皮肤表情肌肉松弛,从而减少皱纹的出现。

2.提升面部轮廓:肉毒杆菌素还可以通过注射到面部的肌肉,减少某些部位的肌肉活动,从而改善面部轮廓,例如提升眉部、收缩下颌部肌肉。

3.改善多汗症:类似医学应用中的治疗过度活跃的汗腺,肉毒杆菌素也可以用于美容目的,减少局部多汗症状。

关于“乳饮料中含有肉毒杆菌”的科学解读作者:来源:《饮食科学》2016年第05期一、背景信息近期,在微信朋友圈中流传一条关于“儿童乳饮料中含有肉毒杆菌,喝了会导致白血病”的信息,引起了家长们的高度关注。

乳饮料中会含有肉毒杆菌吗?肉毒杆菌是什么?有何危害?二、专家解读(一)肉毒杆菌自身并不致病,其产生的肉毒毒素才是元凶。

肉毒杆菌(Clostridium botulinum)又称肉毒梭菌,是一种生长在常温、非酸性和厌氧环境中的革兰氏阳性芽胞杆菌,广泛分布于土壤、淤泥及动物粪便中。

肉毒杆菌的菌体并没有毒性,但在严格的厌氧环境和适宜的温度(18~30℃)条件下,肉毒杆菌芽胞可能萌发、生长并形成肉毒毒素,该毒素才是致病的元凶,且是已知天然毒素中毒力最强的一类神经毒素。

不过,当食品的pH 值低于4.5或大于9.0时,或当环境温度低于15℃或高于55℃时,肉毒杆菌的芽胞不能繁殖,也不能产生毒素。

而且,100℃煮沸持续10分钟,肉毒毒素就可被破坏,从而失去致病性。

(二)肉毒毒素中毒主要损伤神经系统。

肉毒毒素中毒分为中毒型和感染型;没有明显的季节差异,一年四季均可发生;无明显的年龄和性别差异;一般有潜伏期,潜伏期为12~72小时,潜伏期长短与摄入食品量及肉毒毒素含量有关。

在成人中发生的肉毒毒素中毒多为中毒型。

患者一般具有头晕、乏力、恶心、呕吐等前期症状,继而出现神经麻痹症状、肌肉瘫痪症状等,重者因呼吸肌麻痹引起窒息、心力衰竭而死亡,但患者的知觉、体温、血压、血象等体征一般正常。

在婴儿中发生的肉毒毒素中毒多为感染型,潜伏期为3~30天。

初期突发便秘、啼哭声和吮乳力减弱等症状,继而出现神经症状。

其中,95%的报告病例为6周~6个月的婴儿,最常见于3~4个月的婴儿,原因是婴儿肠道缺乏正常菌群的保护及抑制梭菌繁殖的胆汁酸。

(三)白血病是一类病因尚不明确的血液系统疾病,至今未发现与肉毒杆菌相关。

白血病俗称“血癌”,是一类造血干细胞恶性克隆性疾病,克隆性白血病细胞因为增殖失控、分化障碍、凋亡受阻等机制,在骨髓和其他造血组织中大量增殖累积,并浸润其他组织和器官,同时正常造血受到抑制。

肉毒杆菌的作用机制肉毒毒素(Botulinum Toxin,BOTOX)的美容作用风靡全球,了解其对人体的作用机制有助于分析患者及类似病例的情况。

BOTOX:由肉毒杆菌(Clostridium botulinum,革兰式阳性、厌氧的梭状芽孢杆菌)产生,据称是世界已知毒性最强毒素,小鼠LD50为0.1~1ng/kg体重[1];按抗原性不同分为A、B、C1、C2、D、E、F、G八个类型,其中A型是目前主要市售的BOTOX。

1979年底,Schantz制备的A型BOTOX最早通过了FDA认证。

目前世界上主要商品有:美国Allergan公司的BOTOX,英国的Dysport和我国的BTXA。

BOTOX在细菌细胞内以“前体毒素”的形式存在,细菌死亡后游离,经蛋白酶激活才具有毒性。

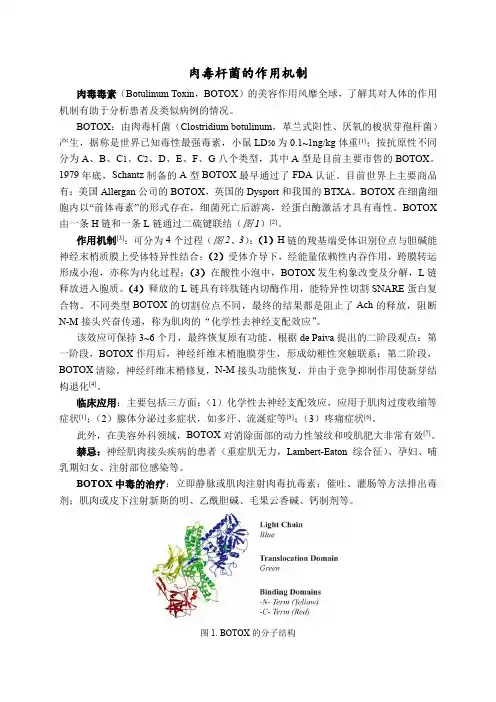

BOTOX 由一条H链和一条L链通过二硫键联结(图1)[2]。

作用机制[3]:可分为4个过程(图2、3):(1)H链的羧基端受体识别位点与胆碱能神经末梢质膜上受体特异性结合;(2)受体介导下,经能量依赖性内吞作用,跨膜转运形成小泡,亦称为内化过程;(3)在酸性小泡中,BOTOX发生构象改变及分解,L链释放进入胞质。

(4)释放的L链具有锌肽链内切酶作用,能特异性切割SNARE蛋白复合物。

不同类型BOTOX的切割位点不同,最终的结果都是阻止了Ach的释放,阻断N-M接头兴奋传递,称为肌肉的“化学性去神经支配效应”。

该效应可保持3~6个月,最终恢复原有功能。

根据de Paiva提出的二阶段观点:第一阶段,BOTOX作用后,神经纤维末梢胞膜芽生,形成幼稚性突触联系;第二阶段,BOTOX清除,神经纤维末梢修复,N-M接头功能恢复,并由于竞争抑制作用使新芽结构退化[4]。

临床应用:主要包括三方面:(1)化学性去神经支配效应,应用于肌肉过度收缩等症状[1];(2)腺体分泌过多症状,如多汗、流涎症等[5];(3)疼痛症状[6]。

此外,在美容外科领域,BOTOX对消除面部的动力性皱纹和咬肌肥大非常有效[7]。

肉毒素提取方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:肉毒素是一种由肉毒杆菌产生的神经毒素,具有强烈的神经毒性作用。

它被广泛应用于医学美容领域,用来治疗细纹、皱纹和肌肉痉挛等问题。

肉毒素的提取是一个复杂而精细的过程,需要严格的实验条件和专业知识。

下面将详细介绍肉毒素的提取方法。

一、肉毒素的来源肉毒杆菌是一种厌氧芽孢杆菌,常生长在土壤和水中。

它产生的肉毒素可以引起肉毒症,一种由神经毒素引起的疾病。

肉毒素被发现具有抑制神经肌肉传导的作用,因此被广泛应用于医学美容领域。

肉毒杆菌可以通过培养的方式获得,然后提取其中的肉毒素。

二、肉毒素的提取方法1. 培养肉毒菌:首先需要将肉毒杆菌接种到适当的培养基中,提供适宜的生长条件,如温度、湿度和氧气浓度等。

培养过程需要严格控制,以保证产生高纯度的肉毒素。

2. 提取肉毒素:培养一定时间后,肉毒杆菌会产生肉毒素,然后就可以进行提取。

提取的方法主要有以下几种:(1)固相萃取法:将培养液经过固相萃取柱层析,将肉毒素与其他物质分离。

(2)超滤法:利用超滤膜对培养液进行过滤,将肉毒素从蛋白质等大分子物质中筛选出来。

(3)离心法:将培养液进行离心分离,将肉毒素沉淀下来。

3. 纯化肉毒素:通过一系列的分离纯化过程,去除杂质,提高肉毒素的纯度。

4. 浓缩肉毒素:将纯化后的肉毒素进行浓缩处理,得到高浓度的肉毒素。

5. 检测和鉴定:最后需要对提取得到的肉毒素进行检测和鉴定,确保产品的安全性和纯度。

肉毒素在医学美容领域有着广泛的应用,常用于治疗面部皱纹、颈部皱纹、多汗症等问题。

通过注射肉毒素,可以有效地减轻面部表情肌的收缩,平滑皱纹、延缓皮肤老化。

肉毒素还可用于治疗各种疾病,如肌肉痉挛、偏头痛、眼睑痉挛等。

它的神经毒素作用可以抑制神经肌肉传导,达到放松肌肉、缓解疼痛的效果。

肉毒素的提取是一个复杂且需要高度技术的过程,但得益于现代科技的发展,肉毒素已经成为一种安全有效的美容和治疗方式。

希望未来能有更多的研究关注肉毒素的提取和应用,为人类带来更多的健康福祉。

肉毒梭菌毒素对突触传递的影响突触传递是指神经元之间通过突触间隙进行的电化学通讯,它在神经系统的正常功能中起到至关重要的作用。

肉毒梭菌毒素是肉毒杆菌(Clostridium botulinum)产生的一种神经毒素,能够干扰突触传递过程,导致一系列严重的疾病,如肉毒病。

本文将详细解释肉毒梭菌毒素对突触传递的影响的基本原理。

1. 突触传递的基本原理在理解肉毒梭菌毒素对突触传递的影响之前,首先需要了解突触传递的基本原理。

突触分为化学突触和电突触,其中化学突触是神经间细胞之间的主要连接方式。

在化学突触中,神经元之间通过突触间隙中的神经递质来传递信号。

传递过程包括以下几个关键步骤:1.神经元的兴奋:当神经元受到刺激时,电位会发生变化,形成兴奋电位。

2.神经递质的释放:兴奋电位沿神经元轴突传导到突触前终点。

在此处,兴奋电位会引起突触泡中的神经递质释放到突触间隙。

3.神经递质与受体结合:释放到突触间隙的神经递质会扩散到突触后膜,然后与突触后膜上的受体结合。

4.突触后电位的发生:当神经递质与受体结合时,会触发突触后膜上的离子通道打开或关闭,导致突触后电位的发生。

5.传递到下一神经元:突触后电位会在突触后终点沿神经元轴突传导,最终影响到下一神经元的兴奋状态。

2. 肉毒梭菌毒素的基本原理肉毒梭菌毒素是一种内毒素,它会干扰突触传递的过程,导致神经递质的释放受到抑制。

肉毒梭菌毒素主要有七个亚型(A-G),其中肉毒梭菌A亚型毒素(BoNT/A)是最常见的一种。

BoNT/A通过作用于神经元的突触前膜和突触后膜上的多个关键蛋白,来抑制神经递质的释放和突触传递的进行。

下面将详细介绍BoNT/A对突触传递的影响的基本原理。

2.1 突触前膜上的作用BoNT/A主要通过以下方式作用于突触前膜上的关键蛋白:1.阻断神经递质的包装:BoNT/A可与神经递质包装过程中的蛋白复合物SNARE(soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment proteinreceptor)相互作用,导致SNARE复合物的形成受到抑制。

肉毒杆菌中毒诊断标准解释说明以及概述1. 引言1.1 概述肉毒杆菌中毒是一种严重的食物中毒疾病,主要由产生肉毒杆菌毒素的细菌引起。

这种疾病在全球范围内广泛存在,并且对公共卫生和食品安全构成了严重威胁。

肉毒杆菌中毒的主要特点是具有快速发展的临床表现,包括神经系统损伤、呼吸肌麻痹等。

由于其复杂性和危害性,肉毒杆菌中毒的早期诊断显得尤为重要。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面对肉毒杆菌中毒诊断标准进行解释说明:定义和分类、核心症状和体征以及实验室检查和辅助诊断方法。

随后,我们将针对每项诊断标准进行详细解读,并探讨其意义、局限性和争议点。

最后,我们将进行肉毒杆菌中毒问题的概述,包括流行病学特征与风险因素、预防与控制策略以及未来发展趋势和挑战。

1.3 目的本文的目的是全面介绍肉毒杆菌中毒诊断标准,并对其进行解释说明。

通过对相关标准的详细解读,我们将加深对肉毒杆菌中毒诊断的理解,帮助医生和公共卫生部门更准确地进行早期诊断。

同时,我们也希望通过概述肉毒杆菌中毒问题,提高人们对这一疾病的认识,并探讨预防与控制策略以及新兴研究领域的发展趋势和挑战。

2. 肉毒杆菌中毒诊断标准:2.1 定义和分类:肉毒杆菌中毒是一种由肉毒杆菌(Clostridium botulinum)产生的神经毒素引起的疾病。

根据致病菌所产生的不同类型的神经毒素,肉毒杆菌中毒可以分为七个不同的类型:A、B、C、D、E、F和G型。

其中,A型和B型是最常见的。

2.2 核心症状和体征:肉毒杆菌中毒的核心症状主要包括肌无力和自主神经功能紊乱。

患者常表现出眼肌麻痹、眼睑下垂、模糊视觉、吞咽困难、声音嘶哑以及四肢无力等迟发性对称性麻痹。

此外,还可出现消化系统问题,如胃肠运动障碍和呕吐等。

自主神经功能紊乱方面,患者可能会出现口干、便秘或尿失禁等情况。

2.3 实验室检查和辅助诊断方法:在肉毒杆菌中毒的诊断中,临床症状和体征的观察是非常重要的。

除此之外,还可以使用以下实验室检查和辅助诊断方法协助诊断肉毒杆菌中毒:- 神经传导速度(NCV)测试:通过测量神经冲动传输速度来评估肌肉和神经系统功能。

肉毒杆菌及肉毒毒素研究进展赵思俊;李雪莲;曹旭敏;王娟;王玉东;王君玮;曲志娜【摘要】肉毒杆菌是一种致命病菌,能引起肉毒中毒症。

肉毒杆菌作为影响食品安全的一个重要风险因素,尤其是在新西兰恒天然公司部分产品受到肉毒杆菌污染事件发生后,肉毒杆菌及肉毒毒素受到了普遍关注。

现就肉毒杆菌及肉毒毒素的生物学特性、中毒机制、诊断及治疗研究进展进行综述。

%Bacillus botulinus is a deadly bacteria,can cause botulism disease by botulinum toxin which is among the most powerful known poisons. As an important risk factor for food safety,especially the in-cident of the product for Fonterra by botulinum toxin contamination was occured,Bacillus botulinus and botulinum toxin has been widespread concerned. The paper reviews the progress of biological characteris-tics,toxic mechanism,diagnosis and treatment for Bacillus botulinus and botulinum toxin.【期刊名称】《中国动物检疫》【年(卷),期】2013(000)008【总页数】5页(P36-39,54)【关键词】肉毒杆菌;肉毒毒素;综述【作者】赵思俊;李雪莲;曹旭敏;王娟;王玉东;王君玮;曲志娜【作者单位】中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛,266032;青岛易邦生物工程有限公司,山东青岛,266032;中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛,266032;中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛,266032;中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛,266032;中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛,266032;中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛,266032【正文语种】中文【中图分类】R996.12013年8月4日,国家质量监督检验检疫总局通报了我国4家进口新西兰恒天然公司受“肉毒杆菌”污染乳制品的企业名单,食品安全,尤其是婴幼儿食品安全再一次引起人们高度关注。

clostridium botulinum 丁酸

Clostridium botulinum 是一种革兰氏阳性细菌,可产生肉毒毒素,这是一种极强的神经毒素。

丁酸(butyric acid)是一种短链脂肪酸,

是由 Clostridium botulinum 等细菌发酵产生的。

丁酸在食品工业中有一定的应用,例如用于生产某些奶酪和发酵

食品。

然而,丁酸并不是 Clostridium botulinum 产生的主要毒素。

肉毒毒素是 Clostridium botulinum 产生的主要毒素,它可以导致

人类和动物的肉毒中毒,症状包括肌肉无力、呼吸困难和瘫痪等,严

重时可导致死亡。

因此,丁酸和 Clostridium botulinum 之间存在联系,但丁酸本身并不是Clostridium botulinum 的主要毒素。

在处理和食用可能被Clostridium botulinum 污染的食物时,需要采取适当的预防措施,以避免肉毒中毒的发生。

肉毒梭状芽孢杆菌(一)、肉毒梭菌的生物学特性肉毒梭状芽孢杆菌(Clostridium botulinum)又称肉毒梭菌,属于厌氧性的梭状芽孢杆菌属,革兰氏染色阳性,杆菌。

形成芽孢,由于芽孢比营养体宽,故呈梭状。

无荚膜,但有鞭毛。

肉毒梭菌生长最适温度为25~35℃。

当pH低于或大于时,或环境温度低于15℃或高于55℃时,肉毒梭菌芽胞不能繁殖,也不产生毒素。

各型肉毒梭菌芽胞对热抵抗力有一定差异,但一般而言,对热抵抗力较强,干热180℃5~15分钟,或湿热100℃3小时,或高压蒸汽121℃10分钟才能将其杀死。

肉毒梭菌是引起食物中毒病原菌中热抵抗力最强的菌种之一,所以罐头杀菌效果如何,一般以该菌作为指示细菌。

在厌氧条件下,含水分较多的中性或弱碱性食品适于肉毒梭菌生长和产生毒素。

反之,食物的性质偏酸,水分含量少或食盐浓度在8%以上,可抑制该菌的生长和毒素的形成。

根据所产生毒素的抗原性不同,将肉毒毒素分为A、B、C 、D、E、F、G型,引起人类中毒的有A、B、E、F型,其中A、B型最为常见。

(二)、食品中肉毒梭菌的来源肉毒梭状芽孢杆菌是一种腐物寄生菌。

在自然界广泛分布于土壤、江河湖海淤泥沉积物、尘土及动物粪便中。

粮谷、豆类等食品受其污染的机会很多。

A型菌多分布于山区和未开垦的荒地;B型多分布于草原区耕地;E型多分布于土壤、湖海淤泥和鱼类肠道中;F型分布于欧、亚、美洲海洋沿岸及鱼体。

我国肉毒中毒多发地区新疆土壤中该菌检出率为%,未垦荒地该菌检出率为%,该地区粮谷、豆类及其发酵制品并有厌气条件者该菌检出率分别为%和%。

该地区菌型分布以A型占多数,B型及A、B混合型次之,E型较少。

我国发生的肉毒梭菌食物中毒,%由植物性食品所引起,%由动物性食品所引起。

引起中毒的食品以家庭自制的豆酱、臭豆腐为最多,其次为面酱和豆鼓等。

此外,肉类罐头、腊肉、熟肉等也可引起中毒。

食物中肉毒梭菌主要来源于带菌土壤、尘埃及粪便。

尤其是带菌土壤可污染各类食品原料。

认识肉毒梭菌1.肉毒梭状杆菌,又叫肉毒梭菌(Clostridium botulinum),是一种革兰氏阳性厌氧杆菌,其生长繁殖及产毒的最适温度为18~30℃。

当pH 值低于4.5或大于9.0时,或当环境温度低于15℃或高于55℃时,肉毒梭菌芽孢不能繁殖,也不能产生毒素。

2.肉毒杆菌本身是无害的,但是,肉毒梭菌在厌氧环境中可产生外毒素,即肉毒梭菌毒素(简称肉毒毒素)。

肉毒毒素是目前发现的毒性最强的毒物之一,不到1微克就可以置人于死地。

具有卫生学意义的检验在于是否检出肉毒毒素。

若只检出肉毒梭菌,但未检出肉毒毒素,不能证明此食物会引起肉毒中毒。

3.肉毒梭菌广泛分布于土壤、淤泥及动物粪便中,其中土壤是重要污染源,它可借助食品、农作物、水果、海产品、昆虫、禽类等传播到各处。

食品在加工、贮藏过程中被肉毒梭菌污染,并产生毒素,食前对带有毒素的食品又未加热或未充分加热,因而引起中毒。

4.肉毒毒素对热很不稳定,通常75-85℃,加热30分钟或100℃,10分钟可被破坏。

但肉毒杆菌芽孢能耐高温。

5.引起中毒的食品与污染途径:引起肉毒中毒的食品,因饮食习惯、膳食组成和制作工艺的不同而有差别。

我国引起中毒的食品大多是家庭自制的发酵食品,如豆瓣酱、豆酱、豆豉、臭豆腐等,有少数发生于各种不新鲜肉、蛋、鱼类食品;日本以鱼制品引起中毒者较多;美国以家庭自制罐头、肉和乳制品引起中毒者为多,欧洲多见于腊肠、火腿和保藏的肉类。

6.中毒症状及发生原因:肉毒中毒是神经型食物中毒,中毒发病机理为:肉毒毒素可抑制神经传导介质—乙酰胆碱的释放,而导致肌肉麻痹,重症者亦可影响颅神经。

其症状主要是神经系统症状,以对称性颅神经损害的症状为特征。

如视力模糊、眼脸下垂、复视、瞳孔散大、语言障碍、吞咽困难、呼吸困难,继续发展可由于呼吸肌麻痹引起呼吸功能衰竭而死亡。

肉毒梭菌食物中毒是细菌性食物中毒中最严重的一种。

7.肉毒梭菌芽孢抗热性很强,但是有芽孢不意味着有毒,芽孢还没开始生长就不产生肉毒毒素,因此,通常认为对人是无害的。

A型肉毒毒素的基本原理1. 肉毒杆菌与A型肉毒毒素简介肉毒杆菌(Clostridium botulinum)是一种产生肉毒毒素的细菌,它可以在缺氧环境中生长繁殖。

肉毒杆菌根据产生的不同类型的肉毒毒素被分为A、B、C、D、E、F和G七个不同类型。

其中,A型肉毒毒素(Botulinum toxin type A)是最常见和最具临床应用价值的一种。

2. 肉毒杆菌中A型肉毒毒素的合成和分泌A型肉毒菌主要通过三个步骤来合成和分泌A型肉毒素:细胞内合成、包装和释放。

2.1 细胞内合成在缺氧条件下,肉毒杆菌通过表达特定基因来合成A型肉毒素。

这些基因编码了非常大的蛋白质前体,称为原始神经氨酸化酶(pre-BoNT)。

这些蛋白质前体在细胞内转录后被剪切成两个链:重链(HC)和轻链(LC)。

2.2 包装重链和轻链结合后形成A型肉毒毒素的活性形式。

这种活性形式被包装进囊泡中,囊泡称为细胞内囊泡(intracellular vesicle)。

细胞内囊泡是由细胞膜包裹的,它在细胞质中移动并最终与细胞膜融合。

2.3 释放当细胞内囊泡与细胞膜融合时,A型肉毒毒素被释放到外部环境中。

这个过程是通过钙离子依赖的机制完成的。

一旦被释放,A型肉毒毒素就可以进入目标神经元并发挥作用。

3. A型肉毒毒素的作用机制A型肉毒毒素主要通过以下三个步骤来发挥其作用:结合、入侵和破坏。

3.1 结合A型肉毒毒素通过与神经元表面上特定受体结合来实现其选择性作用。

这个受体是由酰胺基酸组成的复合物,称为肉毒杆菌受体(botulinum neurotoxin receptor,BoNT-R)。

一旦A型肉毒毒素与受体结合,它就会被摄入到神经元内部。

3.2 入侵A型肉毒毒素进入神经元后,它通过内吞作用进入细胞质。

一旦进入细胞质,A型肉毒毒素会被解离成重链和轻链。

重链具有神经元膜的穿透能力,而轻链则具有神经毒性。

3.3 破坏A型肉毒毒素的轻链主要通过两个机制发挥作用:抑制神经递质释放和破坏突触囊泡。