第1节 红外基本原理

- 格式:ppt

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:16

红外光谱、核磁共振谱都是吸收光谱。

红外光谱可用来判断分子中有什么样的官能团。

核磁共振谱可用来判断分子中有哪几类氢原子,每类氢原子有多少个。

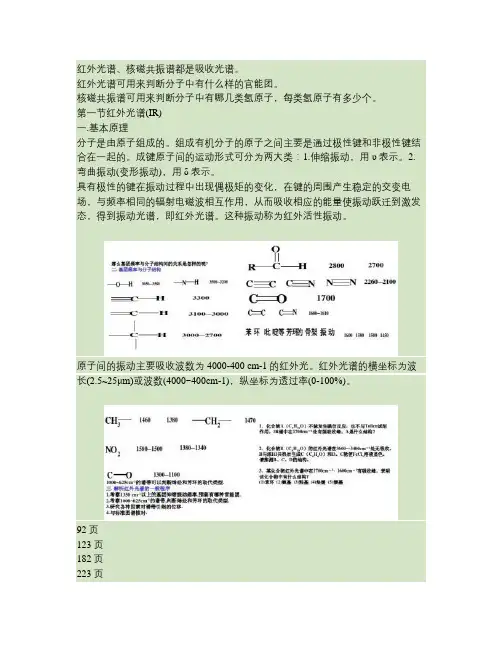

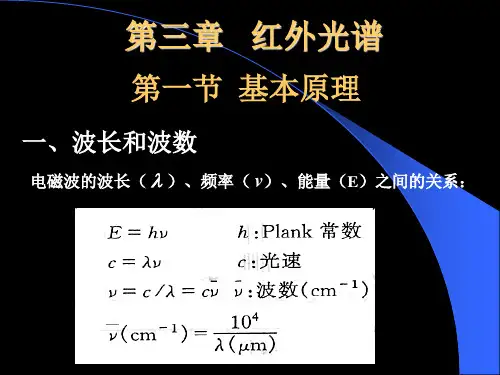

第一节红外光谱(IR)一.基本原理分子是由原子组成的。

组成有机分子的原子之间主要是通过极性键和非极性键结合在一起的。

成键原子间的运动形式可分为两大类:1.伸缩振动,用υ表示。

2.弯曲振动(变形振动),用δ表示。

具有极性的键在振动过程中出现偶极矩的变化,在键的周围产生稳定的交变电场,与频率相同的辐射电磁波相互作用,从而吸收相应的能量使振动跃迁到激发态,得到振动光谱,即红外光谱。

这种振动称为红外活性振动。

原子间的振动主要吸收波数为4000-400 cm-1的红外光。

红外光谱的横坐标为波长(2.5~25μm)或波数(4000~400cm-1),纵坐标为透过率(0-100%)。

92页123页182页223页237页253页278页310页330页362页374页图4-16 正辛烷图4-17 1-辛烯图4-181-辛炔图4-192-辛炔图6-4 邻二甲苯图6-5 间二甲苯图6-6 对二甲苯图9-1 1-氯己烷图10-3 10-4 乙醇图10-5 乙醚图10-6 正丁醚图11-1 苯酚图10-3对甲苯酚图12-4 乙醛图12-5 苯乙酮图13-4 乙酸图13-7 乙酸乙酯图15-1 硝基乙烷图15-2 硝基苯图15-6 苯胺第二节核磁共振谱(NMR)一.基本原理自旋量子数不为零的原子核由于自旋会产生磁场,形成磁矩。

磁矩在外磁场中出现不同取向的现象称为能级分裂。

与外磁场同向的为低能级,反向的为高能级。

当电磁波的能量等于高低能级间的能量差时,原子核吸收能量,产生核磁共振。

用得最多的是氢原子核谱,简称氢谱(NMR-1H)。

核磁共振谱中只有横坐标,代表化学位移。

二. 化学位移原子核外有电子,电子的运动产生了对抗外磁场的感应磁场,使核实际感受到的有效磁场强度比外磁场强度低。

核外电子产生的这种作用称为屏蔽效应,它的值用屏蔽常数σ表示。

红外线的工作原理

红外线是一种电磁波,其工作原理基于物体的热能辐射。

每个物体都会发射红外线,其辐射强度与物体的温度有关。

红外线传感器利用物体发射的红外线来检测物体的存在和温度。

红外线传感器由发射器和接收器组成。

发射器通过电流激活红外发射二极管,产生红外光束。

接收器则拥有一个感应电路和红外接收二极管,用于接收反射回来的红外光束。

当有物体进入红外线传感器的作用范围时,它会阻挡红外光束的传播。

这样,一部分红外光束被物体反射回传感器。

接收器接收到反射的红外光束后,红外接收二极管产生一个电压信号。

红外传感器通过测量反射回来的红外光的强度来检测物体的存在和距离。

假设检测到的红外光强度达到设定的阈值,传感器会输出一个信号,表示有物体存在。

此外,红外线传感器还可以通过测量反射红外光的强度来确定物体的温度。

因为物体的温度与红外辐射强度成正比,传感器可以根据测量到的红外光强度计算出物体的温度。

总之,红外线传感器利用物体的红外辐射来检测其存在和温度。

通过测量反射红外光的强度,传感器可以输出相应的信号,实现对物体的检测和测温功能。

红外光谱工作原理

红外光谱是一种常用的分析技术,其工作原理基于物质对红外辐射的吸收特性。

红外辐射的频率范围在可见光和微波之间,相应波长范围在0.78至1000微米之间。

在红外光谱仪中,首先需要获取待分析样品的红外光谱信号。

这可以通过将样品置于红外辐射源前方,使其与辐射相互作用来实现。

样品吸收一部分红外辐射,而透射另一部分辐射。

透过样品的红外光经过一个光学系统,进入光谱仪的检测器(通常是一种感光元件,比如半导体或光电二极管)。

检测器收集到的红外光谱信号被放大和处理后,可以生成一个红外光谱图。

在红外光谱图中,横坐标表示波数,纵坐标表示样品对红外辐射的吸收强度。

波数是频率的倒数,通常以

cm^-1作为单位。

通过比较待测样品的红外光谱图与已知样品的光谱图进行对比,可以确定待测样品中的化学物质。

在红外光谱图上,不同化学物质的吸收峰呈现为特定的波数和强度。

通过对红外光谱图中吸收峰的分析,可以确定样品中存在的官能团,从而确定其组成和结构。

红外光谱广泛应用于化学、生物、材料科学等领域的分析和研究中。

它具有非破坏性、快速、准确、灵敏等特点,成为许多实验室和工业控制中的重要工具。

电路原理初探——红外线发射与接收教案一、教学目标1.了解红外线的基本原理和应用范围;2.掌握红外线发射和接收电路的基本原理;3.实验设计和调试能力的培养。

二、教学重点和难点1.掌握红外线的基本原理和应用场合;2.掌握红外线发射和接收电路的基本原理和对应的电子元器件的参数选择;3.实验设计和调试能力的培养。

三、教学方法1.讲授法:讲解红外线的基本原理、发射器和接收器的工作原理和电路设计要点等;2.实验操作法:通过制作一套红外线的发射和接收的电路并进行实验,掌握具体的电路设计和调试要点;3.示范法:对电路制作和实验调试过程中需要注意的要点进行示范;4.讨论法:针对不同学生的问题进行讨论,帮助学生理解和把握重难点。

四、教学步骤1.红外线的基本原理第一节课将首先讲解红外线的基本原理。

红外线通常是指波长在0.75-1000微米之间的电磁波,因此不能被肉眼直接看到。

它主要是由热源向外发射,人体的辐射能量大约有50%以上集中在8-15毫米的波段,也就是我们所说的红外线区域。

红外线能够穿透一些透明物质,如水、玻璃、塑料等,但是它却被大多数不透明物质阻挡,所以在使用红外线技术时,需要考虑物体表面的透明度。

红外线广泛应用于遥控、空调、安防等方面。

2.红外线发射器的原理第二节课将讲解红外线发射器的原理。

红外线发射器是指通过电子元器件将电能转换为红外线辐射出去的器件。

常用的红外线发射器有两种:LED和半导体激光器。

在发射器中,LED是最为常见的发射器材料,这种器件具有结构 compact、广泛的功率输出范围、激发电压低和发射频率高等优点,其工作原理为:通过P型掺杂工艺形成p-n结,当加在p-n结上的电压将电子和空穴注入n型和p型半导体材料时,它们将交叉重组并释放出能量,从而产生电子激发态(excitation)或激子(exciton)。

当此时电子回到基态(ground state)时,所释放的能量以光的形式辐射出去,这样就形成了红外线。

红外分析原理

红外分析是一种利用物质分子振动和转动引起的红外辐射的吸收特性来确定物质组成和结构的分析方法。

其原理主要基于分子之间的振动和转动能级之间的能量差别。

当分子受到红外辐射时,能量被吸收,在特定的波长范围内,分子的振动和转动会发生突变,从而形成特征的吸收峰。

红外分析是一种非破坏性的分析方法,常用于确定有机化合物的结构和组成。

红外光谱图是通过测量样品吸收红外辐射的能量来获得的。

通常在样品与红外辐射相互作用后,辐射能量的变化将导致红外光的强度变化。

红外光谱图显示了吸收峰的位置和强度,这些吸收峰与样品中的功能团和化学键有关。

红外分析可用于定性和定量分析。

在定性分析中,可以通过与已知光谱进行比较来确定样品的成分。

通过与数据库中的光谱进行比对,可以确定样品中存在的特定化合物。

在定量分析中,通常使用标准曲线或内标法来确定样品中某一特定成分的浓度。

红外分析具有许多优点,如快速、灵敏、准确、可靠和无需准备样品等。

此外,红外光谱图中的吸收峰可以提供关于样品中官能团的信息,帮助研究人员确定样品的化学特性。

总之,红外分析通过测量物质对红外辐射的吸收特性,能够确定物质的组成和结构。

它是一种非常实用和常用的分析方法,被广泛应用于化学、生物、药学、环境等领域的研究和实践中。

红外光谱分析红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。

在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等多方面的分析测定中都有十分广泛的应用。

红外光谱可以研究分子的结构和化学键,如力常数的测定和分子对称性等,利用红外光谱方法可测定分子的键长和键角,并由此推测分子的立体构型。

根据所得的力常数可推知化学键的强弱,由简正频率计算热力学函数等。

分子中的某些基团或化学键在不同化合物中所对应的谱带波数基本上是固定的或只在小波段范围内变化,因此许多有机官能团例如甲基、亚甲基、羰基,氰基,羟基,胺基等等在红外光谱中都有特征吸收,通过红外光谱测定,人们就可以判定未知样品中存在哪些有机官能团,这为最终确定未知物的化学结构奠定了基础。

由于分子内和分子间相互作用,有机官能团的特征频率会由于官能团所处的化学环境不同而发生微细变化,这为研究表征分子内、分子间相互作用创造了条件。

分子在低波数区的许多简正振动往往涉及分子中全部原子,不同的分子的振动方式彼此不同,这使得红外光谱具有像指纹一样高度的特征性,称为指纹区。

利用这一特点,人们采集了成千上万种已知化合物的红外光谱,并把它们存入计算机中,编成红外光谱标准谱图库,人们只需把测得未知物的红外光谱与标准库中的光谱进行比对,就可以迅速判定未知化合物的成份。

下面将对红外光谱分析的基本原理做一个简单的介绍。

红外吸收光谱是物质的分子吸收了红外辐射后,引起分子的振动- 转动能级的跃迁而形成的光谱,因为出现在红外区,所以称之为红外光谱。

利用红外光谱进行定性定量分析的方法称之为红外吸收光谱法。

红外辐射是在1800年由英国的威廉.赫谢(Willian Hersher) 尔发现的。

一直到了1903 年,才有人研究了纯物质的红外吸收光谱。