部编优质课一等奖初中历史七年级《青铜冶铸技术与甲骨文》

- 格式:pptx

- 大小:4.07 MB

- 文档页数:33

人教版(2011版课标)七年级上册第5课青铜器与甲骨文厦门市金尚中学陈思思课标:了解青铜工艺的成就。

知道甲骨文是已知最早的文字主题:文化传承文明象征一、教学目标1.知识与技能了解夏、商、西周青铜制造业的基本史实和特点。

知道著名的青铜器司母戊鼎和四羊方尊,了解甲骨文发现的基本史实和影响。

知道甲骨文的造字特点,培养观察、想象、归纳和概况的能力。

2.过程与方法观察《四羊方尊》《司母戊鼎》等青铜器与甲骨文的图片,了解史实,思考夏、商、西周时期青铜制造业的特点和甲骨文的造字特点3.情感态度与价值观初步认识,理解夏、商、西周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长,一脉相承的强大生命力,增强学生的民族自豪感和民族自信心。

4.重点青铜器的高超工艺。

甲骨文的造字特点及影响5.难点理解青铜器文化和甲骨文文化是文明的象征二、教学策略1.教法选择图片法、比较法2.学法指导通过对甲骨文、金文的学习,明白它们的含义,学会辨认甲骨文和金文的字体。

知道汉字的演变,了解今天的汉字与甲骨文的渊源关系三、教学设计(展示幻灯片)介绍青铜器的种类并加以介绍介绍青铜器的功能,指出青铜器的功能由食器等发展到礼器,成为王公贵族象征身份地位乃至国家权力的代表性器物。

礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。

备课资料:相传天子九鼎,既周天子以外,其他的官儿最多有用七个鼎、六个簋的--那些是诸侯,他们就吃不到鲜鱼和鲜腊了;接下来的卿大夫用五只鼎、四只簋的,第一鼎盛羊肉,还有猪、鱼、腊、肠胃等等;再接下来的上士就只能用三个鼎、两只簋,只能吃猪肉、腊肉和鱼肉了;下士则更惨,只能用一鼎一簋,只能吃猪肉,再能吃也没的吃。

如此递减到平民百姓,就只能吃鱼肉或者用鱼肉来祭祖了。

故而老百姓也被称为"鱼肉百姓"。

这也是周公立下的规矩,称为"列鼎制"。

(过渡)在众多的青铜器中有一个青铜器尤为珍贵,它就是司母戊鼎,它是迄今为止世界上出土最重的青铜器,重达832.84千克,它口长112厘米,口宽79,2厘米,壁厚6厘米,连耳高133厘米。

初中历史公开课《甲骨文与青铜器》教学教案一等奖设计《初中历史公开课《甲骨文与青铜器》教学教案一等奖设计》这是优秀的教案文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、初中历史公开课《甲骨文与青铜器》教学教案一等奖设计一、教材分析:(一)教材的地位和作用:《甲骨文与青铜器》这节课是一堂专门的文化史课,着重为学生介绍了商文化的典型代表甲骨文和青铜器。

本课是学生了解甲骨文和青铜器,认识商文化的最重要的一课。

只有认真学好本课,学生才能比较全面地认识商朝。

同时本课也是本学期的第一堂专门的文化史课,学好它,对于学好以后的文化史课会有一定的帮助。

(二)教学目标:知识与能力:通过对甲骨文、金文的学习,明白它们的含义,学会辨认甲骨文和金文的字体,知道汉字的演变,了解今天的汉字与甲骨文的渊源关系。

通过学习司母戊鼎,了解中国古代青铜工艺的成就,通过对司母戊鼎等青铜器的铸造过程或用途的想像培养学生的历史想像能力。

过程与方法:搜集4个甲骨文文字,并指出它们与今天文字的渊源关系,以此加深学生对今天的汉字与甲骨文的渊源关系的认识。

搜集青铜器相关图片并进行展览,讲解和想像,以加深学生对青铜艺术这一中华文化瑰宝的认识。

情感态度与价值观:通过本课的学习是学生们能真切地感受到中华民族的古代文化是光辉灿烂的,中华民族的历史是悠久的,中华民族是有高度智慧的,从而增强民族自豪感和振兴中华的历史责任感。

(三)教学重点和难点教学重点:要求知道甲骨文和金文等字体的区别,了解甲骨文和汉字的渊源;知道司母戊鼎,了解中国古代青铜工艺的成就。

教学难点:如何使学生理解甲骨文和汉字的渊源关系,怎样认识商朝青铜铸造业所取得的辉煌成就以及由此反映出的国力盛衰问题。

二、学情分析:初一学生的知觉、兴趣、道德情感等多为感性体验,而且他们的心理发展还很不成熟,对一切事物都充满好奇心,对知识也有着强烈探索和了解的欲望,并对学生的成长起着重要作用。

所以,结合实际利用多媒体课件,激发学生的学习兴趣,这样更有利于学生由感性认识到理性认识的升华。

第五课青铜器与甲骨文内容标准:青铜器的高超工艺;甲骨文的造字特征,知道甲骨文是中国汉字的起源。

教材分析:本课是一节专门的文化史课,介绍的是商文化的典型代表——甲骨文和青铜器。

商朝的文化在古代世界文化史上占有极其重要的一席,是上古文化中绚丽的瑰宝。

学好本课是陶冶学生情操,增进民族自信心和自豪感,进行情感态度与价值观教育的好渠道。

教学目标:1、知识与能力了解夏、商、周青铜器制造业的基本史实和特点,知道青铜工艺的制作,以著名的青铜器司母戊鼎和四羊方尊为代表的青铜工艺处在世界领先水平。

识记甲骨文的发现,知道甲骨文的造字特点,知道甲骨文对商朝历史研究的价值,了解甲骨文与汉字的关系。

通过对青铜器的照片和有关资料的观察,培养学生的鉴赏能力与想像能力。

通过对青铜器制作工艺的介绍,培养学生的表达能力。

了解甲骨文的发现情况,培养学生搜集文物并对其进行研究的兴趣和能力。

学习辨认甲骨文,了解汉字的演变,培养学生从点到线找寻历史规律的能力。

设计“走近青铜器”和“解读甲骨文”两大板块,教师提供材料,学生通过猜一猜、算一算、说一说了解青铜器的特点。

通过视频,了解甲骨文的发现,设计“猜字大比拼”,了解甲骨文的造字特点,与汉字的渊源。

3、情感态度与价值观通过对甲骨文和金文的观赏、对青铜器的造型及纹饰的鉴赏,培养学生健康的审美情趣。

使学生知道甲骨文是世界上最古老的文字之一,今天的汉字是从它发展来的,使学生真切感受到中华民族古代文化的灿烂辉煌、中华民族具有高度的智慧,从而激发学生的民族自豪感和历史责任感。

教学重点:青铜器的高超工艺;甲骨文的发现和地位。

教学难点:甲骨文的造字特点。

教学过程【新课导入】同学们,中华民族是一个拥有着悠久历史的民族,在漫长的历史长河中,我们的先人创造出无数灿烂的文明,它们定格在时空中,成为我们民族的象征和引以为傲的标志。

比如,有人说过,不同时期的中国都向世界呈现出不同的名片。

一千年前,中国的名片是瓷器,两千年前,中国的名片是丝绸,有没有同学知道,三千年中国的名片是什么?(青铜器)今天首先就让我们走近青铜器,一起来领略青铜器的庄重和华美。

第5课青铜器与甲骨文一、青铜器的高超工艺1.出现:在原始社会后期,我国的甘肃、青海、陕西、河南、山西、山东、辽宁、安徽等地就出现了铜器,如距今4000多年的甘肃齐家文化遗址出土了铜镜。

2.用途:商朝以后,青铜器数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、祭祀及军事等方面,功能也由食器等发展到礼器,更成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征,其类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。

3.工艺:商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超。

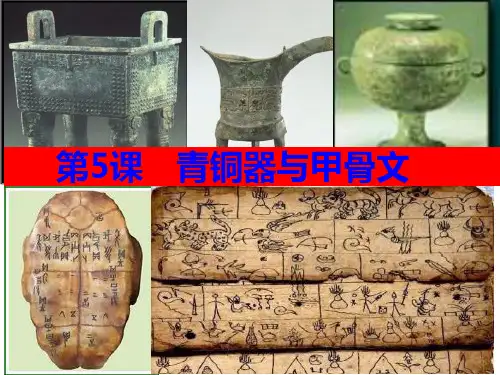

铸造技术采用“泥范铸造法”,如著名的司母戊大方鼎,是迄今世界上出土的最重的青铜器,重达832.84千克。

四羊方尊司母戊鼎利簋及铭文二、甲骨文记事(重点)1.什么是甲骨文?甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。

刻有文字的甲骨2.甲骨文的发现1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文,此后在安阳殷墟、陕西、山东等地出土了大量商代和西周甲骨,其中商代有字甲骨约15万片,单字计4400个以上,已经识别的字有1500个以上。

3.甲骨文记载的内容甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

4.甲骨文发现的意义甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。

目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

三、甲骨文的造字特点(难点)1.甲骨文使用象形、指事、会意、形声等多种造字方法。

象形是最原始的造字方法,用图形、线条把物体的外形特征勾画出来。

指事是用一种指示性符号表示某一事物或概念。

会意是把两个或两个以上的独体字结合起来表示新的意义。

形声最为进步,用声符来注音,用一个字表示类别,组成新字,能造出大量文字,现代汉字很多都是形声字。

2.甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。

甲骨文字形举例【知识拓展】金文有些青铜器上铸刻有文字。

古人称铜为金,所以这种文字被称为金文。