第7课春秋五霸(优秀版)

- 格式:ppt

- 大小:824.50 KB

- 文档页数:16

第七课春秋五霸与战国七雄★〖课程标准〗知道春秋争霸和战国七雄的史实。

·知识与能力:通过本课学习,了解春秋战国的历史分期及基本线索,知道春秋五霸、战国七雄,并掌握齐桓公称霸、晋文公争霸的史实。

结合地图引导学生识别春秋五霸及战国七雄的地理方位,学习识读历史地图的基本技能,渗透地理学科知识。

通过收集、整理、叙述有关史料、成语典故,增强收集历史资料的能力及表述能力,提高文学修养。

·过程与方法:课前查找与本课内容相关的资料,初步培养收集资料、处理资料的能力。

本课采用教师讲解、引导、点拨和学生自学相结合的方法。

·情感态度与价值观:通过收集有关成语典故,培养学习历史的兴趣。

通过一些问题的设置,引发学生对历史的思考。

通过对成语故事和人物事迹的感悟,学习古代英雄人物的优秀品质和拼搏精神;通过讲述齐桓公的发迹历史,使学生明确的追求目标和坚忍不拔的毅力;通过讲述学习管仲改革等,使学生认识到人才的重要性,人才是兴国的关键。

★〖教材分析〗·教材地位:本课主要讲我国春秋和战国两个时期的争霸战争的情况和作用,其中涉及的战役比较多,学生需要记忆的知识比较多,为了便于学生理解,教师可以充分地利用地图、成语典故等记忆各国之间的战争,培养学生学习历史的兴趣。

学好本课有助于学生理解历史的变迁,可以培养学生透过现象看本质的分析能力和思维能力,同时也为以后要知识的学习打下良好的基础。

如果学生不能够比较深入地理解本课,对于以后历史上的动荡时期学习不利。

·重点:通过对称霸过程的分析,了解到诸侯争霸的实质认识到齐桓公称霸成功的主要原因在于管仲相齐后,对齐国进行了成功的改革。

从而培养学生的理解、认识历史知识的能力,并从中学习历史人物的优秀品质和英雄气概,树立自己的正确的人生观。

·难点:诸侯争霸的实质、争霸的胜负因素、从正反两方面分析春秋战国诸侯争霸战争的影响、春秋战国时期战争的不同特点和影响;从史实中体会、分析春秋战国时代的社会特点;时间跨度长,国名多,人物多,头绪杂,学生不易掌握。

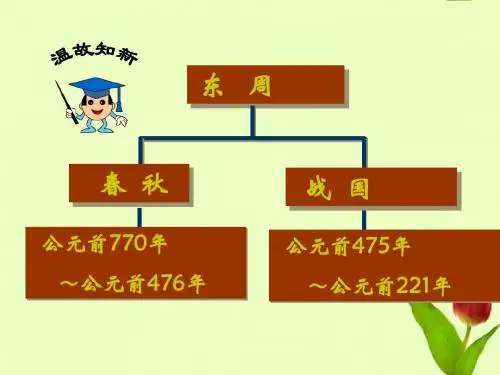

七年级上册第7课教学建议、教学案例及参考答案特别提示导学案只是老师教学的一个辅助,千万不能完全一成不变地依据导学案来教学,如果机械使用导学案,课堂教学过程将毫无生气,也不会起到好的教学效果.单元分析一第二单元的特点时段:从公元前2070—前221年特点:本单元是国家的产生和社会变革,说明由夏朝开始出现国家,到商与西周时期创造青铜文明、春秋战国进入铁器时代,先进技术推动了生产发展和社会变革,进而推动了社会的发展,经济变革又促进了思想的解放和学术的繁荣.二第二单元的重点和难点“国家的产生和社会变革”这一单元是以社会发展的阶段性与社会重要活动的侧面相统一的方式来呈现主题的,其中含括从夏到战国的历史时段的史实和铁器、牛耕、甲骨文和青铜器、分封、百家争鸣等重要历史内容.下设八课:第5课“夏商西周的更迭”,正文有“家天下”的夏朝、商汤灭夏、武王伐纣三个子目,重点是国家的产生与更迭.第6课“夏商西周的社会与国家”,正文有西周的分封制、贵族平民与奴隶、军队刑法与礼仪教化三个子目,重点和难点都是分封制.第7课“春秋五霸与战国七雄”,正文有齐桓公称霸、问鼎中原、合纵连横三个子目,重点是理解春秋战国时期的大国争霸齐桓公称霸.第8课“铁器牛耕引发的社会变革”,正文有从千耦其耘到个体农耕、竞相改革的时代风潮、商鞅变法与秦的崛起三个子目,重点是商鞅变法,难点是从千耦其耘到个体农耕.第9课“甲骨文与青铜器”,第10课“思想的活跃与百家争鸣”,第11课“先民的智慧与创造”,三课都是两个子目,反映了春秋战国时期社会文化的概貌,其中甲骨文、青铜器、孔子、百家争鸣、都江堰和编钟都是每课的重点.第12课了解身边的“历史”也是一堂探究课.三第二单元要说明的几个问题1.如何理解国家的产生1国家的产生是一个漫长的过程,不能以某个历史事件作为标志.以往我们把禹传启、“父传子”作为国家建立的标志,这只是历史的一个“巧合”,而不是历史的必然.2为了叙述的方便,本课中,我们把“禹传子”只作为“家天下”的出现,作为“王位世袭制”取代“禅让制”的标志.本课按国家最新公布的“夏商周工程年表”的推断,明确提出把“公元前2070年”“禹”建国作为中国最早国家的开始,作为我国历史跨入文明时代的开始.3“禅让制”的存或废不应以父子相传作为依据.因为实行“禅让”时有国家,如公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个国家夏朝,禹先按传统办法推举伯益为继承人,说明要用禅让的办法来更换继承人;但是,伯益的威望和权力不如启,使启能轻易地继承了王位.同样,国家建立后也有禅让.如曹丕取代汉献帝及宋太祖陈桥兵变也都应视为是“禅让”.这就说明,不要把“禅让”看得太理想、太简单、太天真了.4夏朝历史至今仍旧是传说,因为尚未发现文字可靠的材料.但从二里头文化的发掘来看像夏文化,而且夏商周三代紧密相连;又从甲骨文的成熟与发达来看,似应有一个衔接点更好.因此,夏朝的存在为多数学者所接受.但不宜过分夸大,应注意培养学生的科学态度.2.为什么只讲奴隶制和封建制,而不讲奴隶社会与封建社会1教材在国家社会形态上避免了奴隶社会、封建社会等的表述,而是采取了“夏朝在基本保留氏族血缘纽带的情况下进入奴隶制阶段”“西周实行宗法分封制,将血缘关系融入国家统治,对凝聚宗族、稳定等级秩序、维系国家统一,发挥了重要作用”的说法;更没有强化社会形态,把“夏商”看成是“奴隶国家的形成和发展时期,把“西周”说成是“强盛的奴隶制国家”,而是把夏商西周说成是“创造了光辉的古代文明”;也没有把“春秋”作为“奴隶制的解体”,把“战国”作为封建社会的形成时期,而是表述为“与希腊、罗马一样,是东西方文明交相辉映”.这是有别于阶级斗争史的文明史的表述方式.2课文中介绍了“贵族、平民与奴隶”,对当时的阶级结构和社会地位进行定位,反映了当时存在奴隶制的社会现状,但未肯定它是奴隶社会或封建社会.3课文中也说到“军队、刑法与礼仪教化”,说明它们都是维护统治的工具,起了“维护等级制度和稳定社会秩序的作用”,也未给予定性.4另外一方面,我们对于历史上有争议的封建社会源于何时的问题,不表示支持或反对哪一种说法,如西周“封建论”,或是战国“封建论”等.同时这也说明初中学生没有必要知道中国封建论定于何时.5更为重要的是,我们对于社会阶段划分有自己的看法,反映了史学观念的更新.比如,五种社会形态的说法并不是马克思的原意,马克思曾经说过:“大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态的几个时代.”这就是说,他并不认为人类社会都经历了五种社会形态.马克思主义的基本原理中还按照劳动资料和生产力类型将人类的历史从宏观上划分为采集渔猎文明、农业文明和工业文明三大时代;同时,从中国古代看,由于中国社会带有明显的血缘纽带关系,阻碍了把本族人全部变成奴隶的趋势,因此,中国的中原王朝不存在一个完全的奴隶制形态和一个典型的奴隶社会阶段.所以,新教材在社会分期上不使用奴隶社会和封建社会的概念,而只说是“奴隶”和“封建”“奴役”和“剥削”等的表现.3.为什么只讲“分封制”1西周社会有很多重要的制度,如井田制、分封制和宗法制.分封制是国家制度,它的实行是受宗法制原则制约的.宗法制是社会的一种变革,带有浓厚的血缘关系影响,且有浓重的政治因素.因此,社会变革与国家制度变革这两个变革是紧密相关、互为表里的.但是,为了降低难度,只能讲其中的一个,分封制容易理解一些,因而不讲宗法制,或者把它叫做宗法分封制.2课文从分封制的原因、主要内容和作用三个方面来介绍,说明分封制是通过血缘关系,以“授民授疆土”的形式,用分封的义务、权利和承诺,把政权与族权紧密地结合起来,加强了周王室与诸侯国的经济文化联系,维护了周朝的统治,密切了与边地区的关系,推动了社会的发展,肯定了分封制的作用.3讲分封制的另一个目的还是为了说明它向“郡县制”过渡,说明地域关系逐步取代血缘关系是国家进步、发展的一个重要表现.4.“春秋”“战国”中的社会变革.1春秋战国时期是一个大动荡大变革时期,争霸斗争是当时各国政治的主要内容.新兴势力不断取代原有的旧势力,是国家发展和社会变革中的主要趋势.2争霸战争体现了各国的政治和军事特点,而且,各国都是通过变革实现富国强兵才取得胜利的.讲清改革与强国的关系,明白政治与军事的互动影响,对于理解和把握这一时代的特征有着重要的意义.3春秋的社会变革,主要讲“齐桓公为什么能首先称霸”,一是任用管仲为相,改革内政、军制,发展生产,富国强兵,有争霸实力;二是提出“尊王攘夷”的口号;三是拥有山海渔盐之利,奠定了物质基础.齐桓公于公元前651年葵丘会盟,称霸中原.4战国时期的争霸,首先应讲清背景,必须明确铁器与牛耕的推广提高了生产效率,改变了原有集体强迫耕作方式生产力低下的情况,也使个体农民从事农耕成为可能.这就是“公作则迟”“分地则速”现象的反映,新的生产方式就是在这一背景下出现的.在这里,教材避开了“井田制”是因为其太难,也说不清,也没有必要为此费笔墨.教材在商鞅变法的内容中也只说“承认土地私有;用法令形式来保护土地私有制”,而没有说“废井田,开阡陌”.这是必须把握的.5商鞅变法成为战国时期社会变革的巨大推动力,也是最典型、最大的成功的一次变革.课文分析了变法的背景、内容和作用,由此说明变革中有进步,有成功,也有失败和反复,也说明社会就是在复杂的矛盾中不断前进的.全面了解变法过程就能全面展现社会变革的全貌.5.孔子与百家争鸣都是重点内容,两者又有必然的因果联系.讲解孔子时主要围绕他的政治思想、教育思想来讲,并说明他是儒家学派的创始人;百家争鸣主要介绍了儒墨道法各派思想,新教材尤其点明了各派争论的焦点:例如在治理国家的问题上,墨家以“兼爱”、儒家以礼、法家以法、道家以“无为而治”等主张相互影响,有力地促进了思想文化的发展.四第二单元的教学方法建议1.这一时期的很多故事或成语体现了变革的精神和过程,它又为学生了解当时社会情况提供了条件,应成为教学的切入点.2.分封制与西周社会关系的问题是本单元较难理解的问题,可用“西周分封示意图”和“西周社会网络示意图”教师教学用书第59页和62页来帮助理解,由此理解社会等级与社会稳定的关系.3.本单元的某些内容为教师的教学留有一定的空间,如商鞅变法、孔子、百家争鸣.4.本单元的教学既可以常规课进行讲述,也可采用探索课讲法.教学建议导入新课方式一:复习提问导入新课,西周为了巩固辽阔的疆域,实行什么制度有什么作用能否永远起到这样的作用让学生到黑板上去写.然后由此导入.方式二:从西周初年的分封图导入,先让学生到黑板上填图,然后,问:这些封国会不会永远听从周王的号令,保卫周王室…………参考答案第7课春秋五霸与战国七雄主备人:定陶实验中学李风云参与者:定陶实验中学游潘英认定目标心中有目标,你就会走向成功1.了解春秋战国的起止时间.2.知道春秋五霸与战国七雄的名称;知道齐桓公称霸及其条件,晋楚争霸,晋分三家,合纵连横等历史事实.我来回答3.从正反两方面分析春秋战国诸侯争霸战争的影响.自主学习请你认真阅读教材34—35页“齐桓公称霸”一目的内容,回答1-4题:1.春秋时期指的是前770年到前476年.“春秋”的名称因何而来“春秋”的名称来源于鲁国的编年体史书春秋.这部史书记载了公元前8世纪—前5世纪的历史.因此,人们把这段历史成为春秋时期.春秋与战国合称东周.注意:春秋、战国、西周、东周,以及后来的西汉、东汉都是后人的称呼,在当时是没有这样的名称的.西周的都城在镐京今陕西西安西,东周的都城在洛邑今河南洛阳,洛阳在东,西安在西,所以分称东、西周.2.在图中填出春秋五霸的名称.略3.春秋时期,齐桓公为什么能首先称霸①任用管仲为相, 改革内政,发展经济.使齐国富强起来.②以“尊王攘夷”为口号,积极开展对外活动.4.齐桓公称霸的标志是:公元前651年,在葵丘举行诸侯会盟.请认真听“退避三舍和问鼎中原”的故事,回答5题:5.每个故事涉及到哪几个国家那几个重要人物什么重要战役结果如何退避三舍故事出自左传·僖公二十二年.成语“退避三舍”比喻不与人相争或主动让步.春秋时候,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的弟弟重耳.重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十几年.经过千幸万苦,重耳来到楚国.楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国群之礼相迎,待他如上宾.一天,楚王设宴招待重耳,两人饮酒叙话,气氛十分融洽.忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢”重耳略一思索说:“美女待从、珍宝丝绸,大王您有的是,珍禽羽毛,象牙兽皮,更是楚地的盛产,晋国哪有什么珍奇物品献给大王呢”楚王说:“公子过谦了,话虽然这么说,可总该对我有所表示吧”重耳笑笑回答道:“要是托您的福.果真能回国当政的话,我愿与贵国友好.假如有一天,晋楚国之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍一舍等于三十里,如果还不能得到您的原谅,我再与您交战.”四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公.晋国在他的治理下日益强大.公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇.晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮.楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击.晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮之战的胜利.问鼎中原相传禹铸九鼎,夏朝经历了470年,到前1600年,夏桀无道亡国,九鼎为成汤所得,成汤就建立了商朝.商朝经历550多年,到前1046年,纣王暴虐亡国,九鼎为姬发所得,姬发就建立了周朝.到前606年,楚庄王想取周而代之,就借朝拜天子的名义,到周王室去问九鼎的大小轻重,结果在周大臣王孙满那里碰了一个软钉子.王孙满说:“统治天下在乎德而不在乎鼎.”庄王很不服气地说:“你不要依仗九鼎,我楚国有的是铜,我们只要折断戈戟的刃尖,就足够做九鼎了.”王孙满说:“大王您别忘了,当初夏禹是因为有德,天下诸侯都拥戴他,各地才贡献铜材,启才能铸成九鼎以象万物.后来夏桀昏乱,鼎就转移给了商;商纣暴虐,鼎又转移给了周.如果天子有德,鼎虽小却重得难以转移;如果天子无德,鼎虽大却是轻而易动.周朝的国运还未完,鼎的轻重是不可以问的.”庄王无话可说.从此以后,人们就将企图夺取政权称为“问鼎”.注意:学生或者老师可以边讲边在黑上板书上面的问题.请认真阅读教材P37-P38 “合纵连横”一目的内容,回答7-8题:6.战国时期:公元前475年至前221 年;“战国”的名称因何而来因为当时各大诸侯国连年交战,战国的名称由此而来.7.在图中填出战国七雄.略 8.指图说出什么是合纵、连横什么是合纵合纵就是东方六国联合抗秦,“合众弱以攻一强”.这种联合从地理位置上来说是从南到北的纵向联合,所以叫做“合纵”.南北为纵什么是连横连横就是劝说一国帮助秦国进攻其他各国“事一强以攻众弱”.这种结合是西边的秦国与东边各国之间横的连合,所以叫做连横.东西为横共同探究不依附,不从众,让思考成为习惯1.管仲相桓公,成就桓公霸业.你认为谁的作用更大说出你的理由.①齐恒公的作用更大,因他有雄才大略,重用管仲等人才;②管仲作用更大,因为他辅佐齐恒公,制定正确的策略,进行改革.2.两千多年前的春秋时期,战乱不断.有人说,“春秋无义战”即春秋时期没有没有正义的战争,因为残酷的战争给人民带来了巨大的灾难;也有人说,春秋战国时期的战争,加快了统一的步伐,推动了历史的进步.你如何看待春秋战国时期的战争呢各诸侯国的统治者,为了扩大地盘,掠夺人口和财富,相互争战,故有“春秋无义战”之说.争霸战争给广大人民带来深重的苦难,人民怨恨战争,渴望统一.争霸战争的客观后果是大国拓展了疆域,实现了区域性的统一,加强了集权的趋势,加快了统一的步伐.同时又不同程度上削弱了旧贵族集团的势力,便利了新兴地主阶级的发展.战争又客观上促使华夏族同其他各族加强接触,促进了民族融合.应兼顾动机与效果,辩证统一地观察分析争霸战争.归纳整理请同学们回顾一下,通过学习本课你掌握了哪些知识拓展练习拾级而上,顺达成功的顶峰1.2010·江苏连云港“对内整顿朝政,对外‘尊王攘夷’,终于成就了春秋五霸之首的伟业.”材料中的这位历史人物应是A.齐桓公 B.晋文公 C.宋襄公 D.楚庄王2.2010·山西战国初期,三家分晋的卿大夫是①韩②赵③楚④魏A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④3.2009·山西太原晋文公称霸,三家分晋等历史现象反映的时代特征是A.社会变革与争霸称雄 B.统一国家的建立C.政权分立与民族融合 D.统一多民族国家的巩固4.2008·湖北黄冈通过一些成语可以帮助我们了解春秋战国时期诸侯争霸的历史,下列成语反映的史实与楚庄王参与争霸有关的是A.退避三舍 B. 卧薪尝胆 C. 问鼎中原 D.朝秦暮楚5.2008·湖南中考下列典故与春秋末年吴越争霸有关的是A.尊王攘夷B.退避三舍 C.卧薪尝胆 D.纸上谈兵6.2008·甘肃中考下列历史事件或典故与成语“朝秦暮楚”有关的是A.围魏救赵B.纸上谈兵C.卧薪尝胆 D.“合纵”“连横”7.材料解析题:子曰:“管仲相桓公,霸主侯,一匡天下,民到于今受其赐.微管仲,吾其披发右衽矣.”意思是:管仲辅佐齐桓公,称霸诸侯,匡正天下,百姓至今仍受其恩惠.若没有管仲,我们大概要披散头发,左开衣襟,成为夷狄统治下的老百姓了. ――论语请回答:看谁做得最快①上述内容反映了什么时期的历史事实②管仲是如何“相”桓公的③管仲相桓公有何结果8.比一比:看谁知道的与春秋战国时期有关的成语故事多教学案例第七课春秋五霸与战国七雄探究预习提纲:知道春秋争霸和战国七雄的史实.〖教学目标〗知识与能力通过本课学习,了解春秋战国的起止时间,知道春秋五霸、战国七雄,并掌握齐桓公称霸、晋楚争霸、三家分晋、合纵连横的史实.填充“春秋形势图”“战国形势图”,并结合地图讲解有关史实,学习识读历史地图的基本技能,培养语言表达能力.通过收集、整理、叙述有关资料、成语典故,增强收集历史资料的能力及表述能力.过程与方法课前查找与本课内容相关的资料,初步培养收集资料、处理资料的能力.本课采用自学汇报式和质疑问题式相结合的方法,小组有选择的合作学习,培养学生主动探究、自主学习和质疑的能力.根据史实,总结出此时的社会主题,并采用辩论的方式,进一步明确春秋战国时期对社会进步的推动作用.情感态度与价值观通过收集有关成语典故,培养学习历史的兴趣.通过一些问题的设置,引发学生对历史的思考.明白国家强大的基础是经济实力、军事实力,更离不开人才的使用.〖教学重点难点〗重点体味自主学习、探究学习、合作学习的乐趣,再现这段历史,提高学习历史的兴趣.难点从史实中体会、分析春秋战国时代的社会特点.〖教学准备〗教师准备查阅相关资料,为学生提供相关书目及网站.预测教学过程中可能出现的各种问题,制定应对策略.制做本课课件.学生准备预习本课.查阅与本课相关的资料.每人收集一条与本课内容相关的成语典故.〖板书设计〗第7课春秋五霸与战国七雄〖教学过程〗复习旧知识,导入新课教师提问:1.公元前21世纪―前770年,我国经历了哪几个朝代2.西周初年,周王为巩固对周边的统治,采取了什么政策在学生回答出“采取了分封制”后进一步引发其思考,是不是采取分封制,西周的统治就可以长治久安了呢讲授新课西周末年,镐京被犬戎攻破后,平王把都城迁到洛阳,开始了东周的历史.周王室东迁后,王畿缩小,财源、兵源大大的减少,而且一天天的趋于枯竭,再没有力量支持原有的威风与尊严.各封国于是产生自行扩张领土的野心.从此,诸侯国之间为了争夺领土和霸权,开始了旷日持久的战争.于是,历史进入春秋战国时代.板书课题教师交待:东周分为春秋、战国两个时期.“春秋”与“战国”名称的由来.请同学们根据预习情况完成如下内容,并请一同学用电脑把文字编辑在屏幕上:春秋春秋五霸:战国战国七雄:教师与同学们一起确定本节课研究的内容:春秋齐桓公称霸及其他四霸战国三家分晋问鼎中原晋楚争霸合纵连横请同学们以小组为单位,结合自己查找到的有关资料选择感兴趣的主题,一起研究学习后,进行汇报.教师提出如下要求:1列出本组的汇报提纲;2组长组织本组汇报;3组员根据提纲进行汇报的分工;4汇报形式自行选择,如成语故事、历史短剧等;5根据本组选择的内容设计一组问题,测试一下其他组对该内容的掌握情况;6其他组可就此内容向该组同学质疑.给大家时间分头学习、研究、准备.汇报开始:老师为之提供“春秋形势图”“战国形势图”、实物展台1小组自告奋勇进行汇报,并把汇报提纲编辑在大屏幕上;2小组汇报完后,研究相同主题的小组给以补充,并介绍本组设计的汇报思路;3结合老师提的要求,大家对该组的汇报情况进行点评;4其他组质疑;5展示本组设计的问题,其他组成员回答.教师事先设计一组问题,参与大家的质疑活动.如果学生在质疑活动中涉及到以下问题,教师可不予考虑,如没有涉及,教师再结合此环节进行补充.此过程旨在对学生的质疑活动给以补充设计问题如下:一、齐桓公称霸1.齐桓公为什么能首先称霸旨在培养学生的归纳能力第一,任用管仲为相,改革内政,提倡节俭,发展生产,还改革军事,这些措施,使齐国很快国富兵强,具有争霸的雄厚实力;第二,提出“尊王攘夷”的口号,积极开展对外活动,借“尊王”之名,行争霸之实.第三,齐国在山东北部,负山面海,拥有山海渔盐之利,经济富裕,这为其争霸提供了有利的物质条件.公元前651年,齐桓公在葵丘举行会盟,连周天子也派人参加,齐桓公正式成为中原霸主2.请同学们看以下的史料:子曰:“管仲相桓公,霸主侯,一匡天下,民到于今受其赐.微管仲,吾其披发右衽矣.”――论语阅后请回答:你是怎样理解这句话的旨在培养学生对史料的分析能力意思是:管仲辅佐齐桓公,称霸诸侯,匡正天下,百姓至今仍受其恩惠.若没有管仲,我们大概要披散头发,左开衣襟,成为夷狄统治下的老百姓了.于此可见,齐桓公的霸业对华夏文明的继续发展,有特殊意义3.可不可以说齐桓公的霸业就是管仲的霸业他们俩个谁的作用更大旨在考查学生对历史的深刻分析,体会欲成就大业,需重用人才,及一代霸主的胸襟可以有两种观点:①齐恒公的作用更大,因他有雄才大略,重用管仲等人才;②管仲作用更大,因为他辅佐齐恒公,制定正确的策略,进行改革.。

北师大版七上第7课《春秋五霸与战国七雄》word教案2北师大版初中历史七年级上册一.教材分析:春秋战国是我国奴隶社会瓦解和封建社会形成时期,本课是这段大变革时期在政治上的表现,起到了承上启下的作用,其地位十分重要。

学好本课有助于学生明白得历史的变迁,能够培养学生透过现象看本质的分析能力和思维能力,同时也为以后要知识的学习打下良好的基础。

假如学生不能够比较深入地明白得本课,关于以后历史上的动荡时期学习不利。

学情分析:通过之前几课历史的学习,学生对历史有了比较直截了当的概念,关于夏商西周的历史沿革差不多差不多把握,西周的分封制的实施使得周朝诸侯国林立,这些基础知识为学生明白得东周时期诸侯争霸、战争不断奠定了基础。

作为初一新生对历史故事是十分喜爱的,本课又是众多成语典故的出处、源流,其中有的成语学生比较熟悉。

关于不了解的故事学生能够通过网络、书籍等途径搜集并整理。

在教学中将成语故事贯穿于全课,如此既提高了学生学习本课的爱好又使他们把握查找历史资料的途径,让学生课上课下积极地参与学习过程。

针对初一学生喜爱表现自己、敢于发表自己的观点的心理特点,我设计了成语故事大串联的环节,以小组为单位进行知识竞赛,使学生学会在合作中竞争,提高学生学习历史的爱好。

二.教学目标:课程标准:明白春秋争霸和战国七雄。

知识与能力通过本课学习,了解春秋战国的起止时刻,明白春秋五霸、战国七雄,并把握齐桓公称霸、晋楚争霸、三家分晋、合纵连横的史实。

填充“春秋形势图”“战国形势图”,并结合地图讲解有关史实,学习识读历史地图的差不多技能,培养语言表达能力。

通过收集、整理、叙述有关资料、成语典故,增强收集历史资料的能力及表述能力。

过程与方法课前查找与本课内容相关的资料,学生初步学会收集资料、处理资料的方法。

通过有关春秋战国时的历史典故,给学生创设摸索问题的意境,从而引导学生创新思维。

从中突出春秋五霸和战国七雄的差不多史实。

依照史实,总结出现在的社会主题,通过小组合作讨论,进一步明确春秋战国时期对社会进步的推动作用。