第二章 色谱基本理论

- 格式:ppt

- 大小:829.00 KB

- 文档页数:49

第二章现代色谱理论色谱法(Chromatography)是一种分离分析方法。

它是利用各物质在两相中具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,这些物质在两相中进行多次反复的分配来达到分离的目的。

俄国植物学家M.Tswett于1906年首先提出色谱法。

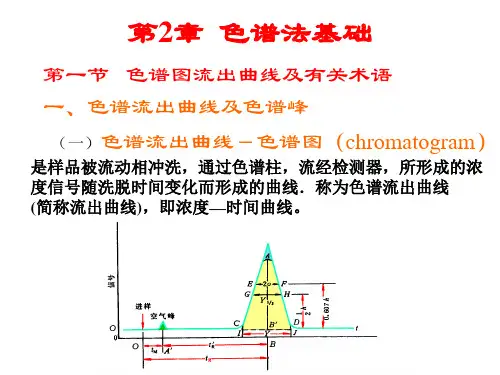

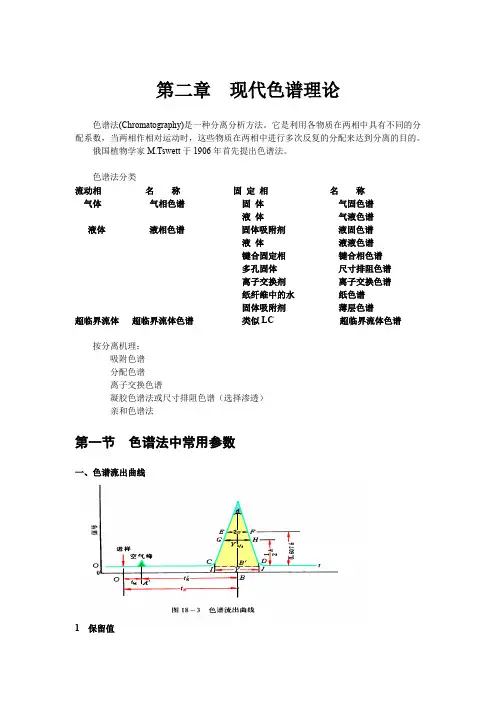

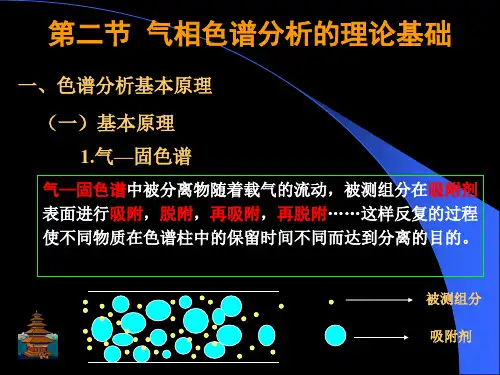

色谱法分类流动相名称固定相名称气体气相色谱固体气固色谱液体气液色谱液体液相色谱固体吸附剂液固色谱液体液液色谱键合固定相键合相色谱多孔固体尺寸排阻色谱离子交换剂离子交换色谱纸纤维中的水纸色谱固体吸附剂薄层色谱超临界流体超临界流体色谱类似LC 超临界流体色谱按分离机理:吸附色谱分配色谱离子交换色谱凝胶色谱法或尺寸排阻色谱(选择渗透)亲和色谱法第一节色谱法中常用参数一、色谱流出曲线1保留值221ln 22σ=W σ4=bW 死时间t 0保留时间t R调整保留时间t’R :t’R =t R -t O死体积,保留体积,调整保留体积2 区域宽度半峰宽峰底宽标准偏差σ:0.607倍峰高处的色谱峰宽度的一半3 容量因子k’一定的温度、压力条件下,分配达平衡时,组分在两相中的总量之比称分配比k ′,又称容量因子。

k ′与K (分配系数)的关系为:相对保留值 :4 柱效率塔板理论理论塔板数可按下式计算:有效塔板数neff有效塔板高 m s W W K ==组分在流动相中的总量组分在固定相中的总量'β''K V V K V W V W c c K s m s m m s m s ====βK V V K k m s =='')1()2(')1(')2(')1()2(1,2R R V V k k K K ===αnL H =22122121)(54.5)(54.5)(54.5W d W V W t n R R R ===222)(16)(16)(16b R b R b R W d W V W t n ===H eff =L/neff =H[(1+k’)/k’]2表示色谱流出的曲线可以近似地采用对称的Gauss 正态分布曲线来描述。

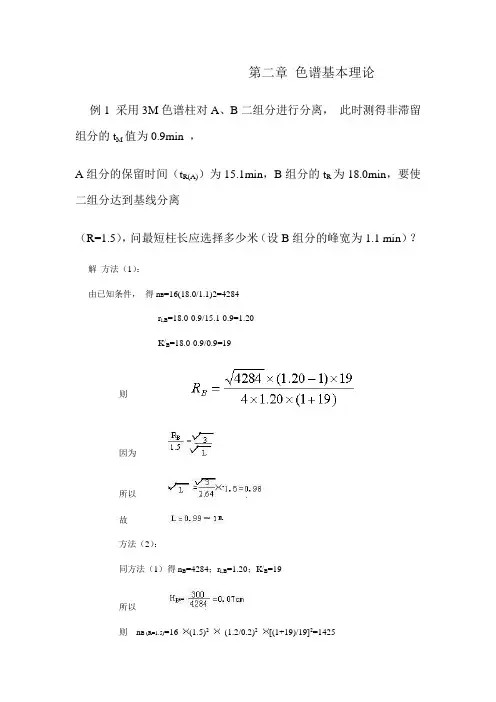

第二章色谱基本理论例1 采用3M色谱柱对A、B二组分进行分离,此时测得非滞留组分的t M值为0.9min ,A组分的保留时间(t R(A))为15.1min,B组分的t R为18.0min,要使二组分达到基线分离(R=1.5),问最短柱长应选择多少米(设B组分的峰宽为1.1 min)?解方法(1):由已知条件,得n B=16(18.0/1.1)2=4284r i,B=18.0-0.9/15.1-0.9=1.20K/B=18.0-0.9/0.9=19则因为所以故方法(2):同方法(1)得n B=4284;r i,B=1.20;K/B=19所以则n B (R=1.5)=16 (1.5)2(1.2/0.2)2[(1+19)/19]2=1425故L=n(R=1.5)H=14250.07=99.8cm1m1.A、B 二组分的分配系数之比为0.912,要保证二者的分离度达到1.20,柱长因应选择多少米?设有效塔板高度为0.95mm.。

2.有一液相色谱柱长25cm,流动相速度为0.5ml/min,流动相体积为0.45ml,固定相体积为0.25ml,现测得萘、蒽、菲、芘四组分(以A、B、C、D)的保留值及峰宽如表3-1。

根据已知条件试计算出:(1)各组分容量及分配系数;(2)各组分的n及n eff;(3)各组分的H 值及H eff值;(4)画出四组分的K/值之间的关系曲线表3-1 在HPLC柱上测得的A、B、C、D 的答:(1)K/(A=0.60;B=2.38;C=2.65;D=4.03);(2)(A=4021;B=3099;C=2818;D=3394)n eff(A=595;B=1535;C=1486;D=2178);(3)H(A=0.06;B=0.08;C=0.09;D=0.07)H eff(A=0.42;B=0.16;C=0.17;D=0.11);(5)根据已有数据,绘出K /--n--n eff 曲线,自行判断正确与否,并分析原因。

Ⅱ 基本概念和理论一、基本概念和术语1.色谱图和峰参数⊕色谱图(chromatogram)--样品流经色谱柱和检测器,所得到的信号-时间曲线,又称色谱流出曲线(elution profile).⊕基线(base line)--流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。

一般应平行于时间轴。

⊕噪音(noise)――基线信号的波动。

通常因电源接触不良或瞬时过载、检测器不稳定、流动相含有气泡或色谱柱被污染所致。

⊕漂移(drift)基线随时间的缓缓变化。

主要由于操作条件如电压、温度、流动相及流量的不稳定所引起,柱内的污染物或固定相不断被洗脱下来也会产生漂移。

⊕色谱峰(peak)--组分流经检测器时相应的连续信号产生的曲线。

流出曲线上的突起部分。

正常色谱峰近似于对称性正态分布曲线(高斯Gauss曲线)。

不对称色谱峰有两种:前延峰(leading peak)和脱尾峰(tailing peak ).前者少见。

⊕拖尾因子(tailing factor,T)--T=B/A,用以衡量色谱峰的对称性。

也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)《中国药典》规定T应为0.95~1.05。

T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰。

⊕峰底――基线上峰的起点至终点的距离。

⊕峰高(Peak height,h)――峰的最高点至峰底的距离。

⊕峰宽(peak width,W)--峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。

W=4σ。

⊕半峰宽(peak width at half-height,Wh/2)--峰高一半处的峰宽。

W h/2=2.355σ。

⊕标准偏差(standard deviation, σ)--正态分布曲线x=±1时(拐点)的峰宽之半。

正常峰宽的拐点在峰高的0.607倍处。

标准偏差的大小说明组分在流出色谱柱过程中的分散程度。