七年级历史上册第8课知识点

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:3

七年级历史上第8课知识点七年级历史的第8课,我们学习了五胡乱华和南北朝时期,这是中国历史上重要的一个时期,也是中国南北文化交流的高峰期。

在这个时期,北方先后出现了五个较强大的胡族政权,而南方则形成了数个相对稳定的朝代。

本文将围绕这一时期的主要内容,分别从五胡乱华和南北朝两个方面进行介绍。

一、五胡乱华五胡乱华是指三国之后,五胡族群内部的争斗,导致北方地区政权频繁更迭。

具体来讲,分为以下五个时期:1.鲜卑时期(公元386年-439年)鲜卑族是五胡中最早崛起和最强大的一支,他们先后建立了若干个政权,最后由北魏取代。

2.东胡时期(公元386年-534年)东胡族包括有鄂温克、契丹、室韦、室骨、靺鞨等,他们曾破坏了北魏,后来被北魏统一。

3.羯族时期(公元384年-439年)羯族包括有九姓、匈奴、氐、羌等,在这一时期大规模进入中国北部地区形成政权,后被魏统一。

4.氐族时期(公元304年-376年)氐族在中国西部的川滇一带形成了一个相对分裂的政权,直到赵武统一。

5.南蛮时期(公元304年-439年)南蛮时期主要指中国南方的蛮族部落,他们先后建立了荆州政权、桂阳政权、丹阳政权等。

二、南北朝南北朝是指420年至589年间,中国南北分裂成数个朝代的时期,受到胡族和契丹族的不断侵扰和骚扰,南北文化交流有了很多新的成果。

1.南朝南朝分为刘宋、南齐、南梁、陈四个朝代。

南朝时期的文学、艺术和科学技术都取得了显著成就,马王堆汉墓出土文献、顾恺之的山水画等都是南朝时期的杰作。

2.北朝北朝分为北魏、东魏、西魏、北周、北赵五个朝代。

北朝时期,佛教在中国广为传播,对中国文化、艺术和哲学产生了深远影响。

北朝时期的文学也颇具特色,代表作有《梁书》、《魏书》、《北史》等。

总之,五胡乱华和南北朝时期是中国历史上一个重要的时期,它对后世的影响也比较显著。

通过学习这个时期的历史,我们不仅增加了知识储备,更能够更好地理解中国文化的多样性和历史发展的千差万别。

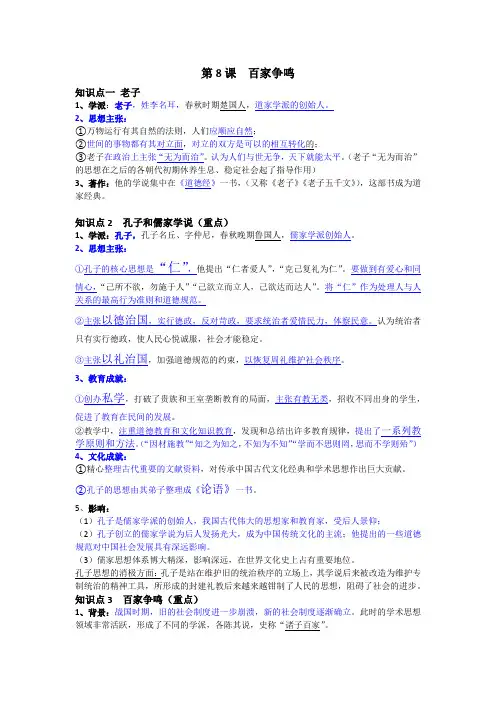

第8课百家争鸣知识点一老子1、学派:老子,姓李名耳,春秋时期楚国人,道家学派的创始人。

2、思想主张:①万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;②世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以的相互转化的;③老子在政治上主张“无为而治”。

认为人们与世无争,天下就能太平。

(老子“无为而治”的思想在之后的各朝代初期休养生息、稳定社会起了指导作用)3、著作:他的学说集中在《道德经》一书,(又称《老子》《老子五千文》),这部书成为道家经典。

知识点2孔子和儒家学说(重点)1、学派:孔子,孔子名丘、字仲尼,春秋晚期鲁国人,儒家学派创始人。

2、思想主张:①孔子的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”,“克己复礼为仁”。

要做到有爱心和同情心,“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”。

将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范。

②主张以德治国,实行德政,反对苛政,要求统治者爱惜民力,体察民意。

认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才能稳定。

③主张以礼治国,加强道德规范的约束,以恢复周礼维护社会秩序。

3、教育成就:①创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张有教无类,招收不同出身的学生,促进了教育在民间的发展。

②教学中,注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

(“因材施教”“知之为知之,不知为不知”“学而不思则罔,思而不学则殆”)4、文化成就:①精心整理古代重要的文献资料,对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。

②孔子的思想由其弟子整理成《论语》一书。

5、影响:(1)孔子是儒家学派的创始人,我国古代伟大的思想家和教育家,受后人景仰;(2)孔子创立的儒家学说为后人发扬光大,成为中国传统文化的主流;他提出的一些道德规范对中国社会发展具有深远影响。

(3)儒家思想体系博大精深,影响深远,在世界文化史上占有重要地位。

孔子思想的消极方面:孔子是站在维护旧的统治秩序的立场上,其学说后来被改造为维护专制统治的精神工具,所形成的封建礼教后来越来越钳制了人民的思想,阻碍了社会的进步。

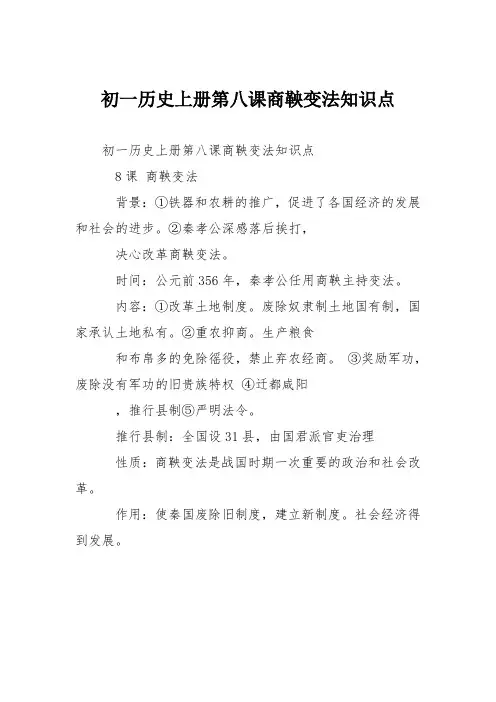

初一历史上册第八课商鞅变法知识点

初一历史上册第八课商鞅变法知识点

8课商鞅变法

背景:①铁器和农耕的推广,促进了各国经济的发展和社会的进步。

②秦孝公深感落后挨打,

决心改革商鞅变法。

时间:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

内容:①改革土地制度。

废除奴隶制土地国有制,国家承认土地私有。

②重农抑商。

生产粮食

和布帛多的免除徭役,禁止弃农经商。

③奖励军功,废除没有军功的旧贵族特权④迁都咸阳

,推行县制⑤严明法令。

推行县制:全国设31县,由国君派官吏治理

性质:商鞅变法是战国时期一次重要的政治和社会改革。

作用:使秦国废除旧制度,建立新制度。

社会经济得到发展。

七年级历史上册8课知识点七年级历史上册第八课主要讲述了中国古代的两个大帝国——秦汉帝国的兴起和发展。

本文将围绕着这个主题,重点总结和阐述这一章节的知识点,以方便同学们更好地掌握和理解历史。

一、秦朝的兴起秦朝是中国历史上第一个建立中央集权制度的王朝。

公元前221年,秦始皇统一了六国,建立起了统一的中央政府,结束了长达五百年的分裂局面。

秦朝的建立,标志着中国进入了一个新的政治和文化时代。

1.焚书坑儒在秦朝建立的初期,秦始皇采用了“焚书坑儒”的极端手段,禁止传统文化的流传。

这一行为曾经引发了极大的争议和反弹,但也为统一中国做出了巨大的贡献。

2.统一文字、度量衡为了达到更好的管理,秦朝实施了文字和度量衡的统一。

其中最著名的便是秦朝所铸造的铜奉先彝,成为了统一度量衡的标志。

二、汉朝的兴起汉朝是中国历史上最长、最强大的一朝,其历经两百多年的历史,对中国的政治、经济和文化都产生了深远的影响。

1.刘邦的起义公元前206年,刘邦在颍川发动了起义,后步步为营,终于成功推翻了秦朝统治。

2.文景之治汉朝的文景之治,是中国古代历史上一个伟大的时期,也是中国文化的黄金时代。

汉武帝和汉昭帝先后执政,实行了一系列的改革措施,重视文化和教育、发展经济、开拓边疆。

此时期,学问蓬勃发展,出现了许多杰出的文化名人,如司马迁、班固、刘向等。

三、封建王朝的特点中国的封建王朝具有许多特点,其中最突出的特点包括:1.复杂的官僚制度封建王朝的官僚制度具有非常复杂的层级结构,从皇帝到一般官员,每个官员都有明确的职责和地位。

2.严格的社会等级制度在封建社会,社会等级制度是非常严格的,按照身份、家庭背景和所属阶层的不同,人们被划分为贵族和平民两个等级。

3.尊重礼教在封建社会,礼仪和道德规范非常重要,以至于成为了人们行为准则的重要依据。

这一点在建立中华民族优良传统和中国文化独特性中起到了巨大的作用。

以上是七年级历史上册第八课知识点的总结,希望同学们能够认真学习,并且掌握得更加扎实。

第8课百家争鸣一、知识结构知识点1老子1.生平:老子是春秋后期楚国人,学派的创始人。

2.主张:人们应顺应自然;世间的事物都有其,对立的双方是可以相互转化的;在政治上主张“”3.典籍:《老子》,又称《_》。

知识点2孔子和儒家学说(重点)1. 生平:孔子是春秋后期鲁国人,大思想家、大教育家、学派的创始人。

2.思想主张:核心思想是“”在政治上主张;反对苛政,认为统治者只有实行,社会才会稳定。

3.教育成就:他创办私学,主张““在教学中,注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多他的思想后来由其弟子整理成《》一书。

知识点3百家争鸣1.背景:战国时期,学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“”2.主要学派(重、难点)(1)墨子:主张;提出要选贤能的人治理国家;提倡。

(2)孟子:主张实行“”;提出“民贵君轻”反对一切非正义的战争。

(3)荀子:主张实行“”。

(4)庄子:强调治国要顺应和民心。

(5)韩非:反对空谈仁义,强调,树立君主的权威,建立专制统治。

3.影响:促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

二、选择题1.下列哪一观点体现老子的思想主张 ( )A.道之以政,齐之以刑B.“无为而治C.民贵君轻D.法治2.“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”说的是对立的双方能够相互转化。

提出该观点的思想学派是( )A.儒家B.道家C.法家D.兵家3.人类希望和平安宁,温馨和谐。

中国的《道德经》成为世界上除《圣经》以外发行量最大的“畅销书”。

此书记载的言论是关于( )A.孔子B.墨子C.老子D.孟子4.下列属于老子思想的是( )A.“仁”B.一切事物都有对立面,对立的双方可以相互转化C.主张改革,实行法治D.“兼爱”“非攻”5.孔子被尊奉为世界十大文化名人和十大思想家之一。

他创立了( )A.道家学派B.儒家学派C.墨家学派D.法家学派6.“己所不欲,勿施于人”思想主张的提出者( )A.孔子B.老子C.孟子D.韩非子7.“仁”的思想源自哪一学派( )A.儒家B.墨家C.道家D.法家8.在当代中国,教育公平是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。

七年级上历史第八课知识点七年级上历史第八课主要讲述了“中国的五大传统文化”这一话题。

本文将从五个方面介绍中国的五大传统文化知识点。

一、中华文化的概念

中华文化是指以汉族为主体的中国传统文化,历经五千多年的演变和发展,包括语言文字、饮食、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、文学、历法、哲学、宗教等各个领域。

中华文化是中国人民智慧的结晶,具有博大精深的内涵。

二、儒家文化

儒家文化是中国传统文化的重要组成部分,学习儒家思想需要长期学习和理解。

儒家思想重视道德伦理,提倡“仁爱”、“仁义礼智”、“勤勉”、“正直”等品质。

三、道家文化

道家文化是另一重要组成部分。

道家思想重视自然,主张“无为而治”,提倡“道法自然”,追求“无为而无不为”的境界。

四、佛家文化

佛家文化在中国传统文化中也占有重要位置。

佛家思想强调人生苦难,主张“舍离”、“生死观念”,追求“涅槃”等境界。

五、诗词文化

诗词文化是中国传统文化的瑰宝,许多名家作品至今仍被广泛传诵。

唐代被誉为中国诗歌的“黄金时代”,唐代大诗人杜甫、白居易等名家诗词至今仍深受人们喜爱。

结语:

七年级上历史第八课知识点包括中华文化的概念、儒家文化、道家文化、佛家文化以及诗词文化。

这些文化的传承和发展,对于中国人民的精神生活和文化繁荣发展,有着非常重要的作用。

同时,学习这些文化,也能够更好地理解中国的历史和文化,为我们更好地弘扬中华文化贡献自己的力量。

部编版七年级上册历史第8课《百家争鸣》课堂笔记一、引入今天我们来学习第8课《百家争鸣》。

在古代,许多思想家和哲学家留下了各自独特的思想和学说,这些学说不仅影响了当时的社会,也对后世产生了深远的影响。

这些思想和学说被总称为“百家争鸣”。

二、学习要点1.百家争鸣是什么?2.儒家学说的主要内容。

3.道家学说的主要内容。

4.墨家学说的主要内容。

5.法家学说的主要内容。

6.兵家学说的主要内容。

7.纵横家学说的主要内容。

8.百家争鸣的影响。

三、学习笔记1.百家争鸣是什么?中国古代,战国时期是一个思想大繁荣时期。

在这个时期,各种不同的思想和学说开始在中国大地上交锋、较量。

这个时期思想繁荣的现象被称为“百家争鸣”。

这个时期的思想家总结出很多道理和智慧,影响深远。

2.儒家学说的主要内容。

儒家学说强调人际关系和个人品德的培养。

儒家的理念可以用“仁爱”、“礼节”、“道德”、“忠诚”、“原则”等词汇来概括。

三字经、百家姓、大学、中庸等书籍是儒家经典。

儒家思想强调建立关爱他人、尊重长辈、敬畏上帝等的道德体系。

对中国古代社会有重要影响。

3.道家学说的主要内容。

道家思想主张遵从道德的行为和生活方式。

道家思想由庄子等哲学家提出,并在战国时期达到了极致。

道家理念可以用“道”、“天人合一”等词汇概括。

道家思想认为,人类最大的问题是要摆脱自己关注世俗的眼光,回归大自然,更好地与环境和谐相处。

道家思想对树立人们正确的人生观和生命观产生了重要的影响。

4.墨家学说的主要内容。

墨家学说是古代中国第一个攻击儒家道德体系的思想流派。

墨家强调宣扬爱人、宽容、施舍并开展公益活动。

墨子作品中有“爱”、“非攻”等论述,表达了爱的力量胜过战争的理念。

墨家学说创立了人类博爱的思想,也对提升爱心、减少战争等方面产生了积极的影响。

5.法家学说的主要内容。

法家学说强调政治统治和法律法规在治理社会中的作用。

法家学说重视实际行动,强调市场经济和法制的重要性。

《韩非子》是法家思想的代表作。

七年级上册历史第八课的知识点一、春秋战国时期的时代背景和特征春秋战国时期是中国历史上一个重要的时期,其时代背景和特征包括以下几个方面:1.政治方面:春秋战国时期是中国历史上一个分裂割据的时期,各个诸侯国之间相互独立、相互竞争,形成了复杂的政治局面。

同时,这个时期也是中国历史上一个重要的转型期,从奴隶社会向封建社会转型。

2.经济方面:春秋战国时期的经济繁荣,农业、手工业、商业等都得到了不同程度的发展。

同时,这个时期也是中国历史上一个重要的转型期,从农业经济向商品经济转型。

3.文化方面:春秋战国时期的文化繁荣,百家争鸣、诸子百家等文化现象的出现,为中国文化的发展奠定了基础。

同时,这个时期也是中国历史上一个重要的转型期,从文化保守向文化开放转型。

4.科技方面:春秋战国时期的科技成就突出,如《周髀算经》等数学著作的出现,为中国的数学发展奠定了基础。

同时,这个时期也是中国历史上一个重要的转型期,从技术保守向技术开放转型。

二、春秋战国时期的著名战役春秋战国时期的著名战役有桂陵之战、马陵之战和长平之战等。

这些战役都有其特殊的历史背景和影响,反映了当时各个诸侯国之间的竞争和斗争。

1.桂陵之战:是齐国与魏国之间的一场战役,因齐国采用围魏救赵的策略而获胜。

这场战役是中国历史上最早的围魏救赵的战例之一。

2.马陵之战:是齐国与魏国之间的一场战役,因齐国采用伏击战术而获胜。

这场战役中,庞涓被杀,魏国从此一蹶不振。

3.长平之战:是秦国与赵国之间的一场战役,因秦国采用诱敌深入的策略而获胜。

这场战役是中国历史上最早的歼灭战之一,也是中国历史上最大的战役之一。

三、春秋战国时期的诸子百家春秋战国时期的诸子百家是中国历史上一个重要的文化现象,各个学派都提出了各自的思想主张和治国方略,形成了百家争鸣的局面。

其中,儒家的核心思想是“仁”,强调以德治国;道家的思想主张是“无为而治”,强调顺其自然;法家的思想主张是以法治国,强调法律的重要性和必要性。

七上历史第八课详细知识框架

一、本课概述

1. 本课讨论了近代世界史上的一个重要课题——第二次世界大战。

2. 第二次世界大战发生于1939年9月至1945年9月,前后历时6年。

它是人类历史上规模最大、程度最深远的战争。

二、导火索

1. 纳粹德国领导人希特勒于1933年上台后,不断寻求扩充领土,逐步实施武装重整,违反《凡尔赛和约》要求。

2. 1938年3月,纳粹德国吞并奥地利。

9月,德国与意大利合签《慕尼黑协定》,纳粹德国强占苏台德地区。

三、战争爆发

1. 1939年9月1日,纳粹德国对波兰发动入侵,次日英法根据与波兰的军事同盟条约对德国宣战,第二次世界大战爆发。

2. 1940年4月,德国先后攻占丹麦和挪威。

5-6月,德国迅速击败荷兰、比利时和法国。

四、轴心国战略优势战

1. 1941年6月,纳粹德国袭击苏联,开始东线战争。

2. 1941年12月,日本偷袭欧胡岛,第二次世界大战变成全面战争。

3. 1942年,轴心国取得极为光辉的战略优势,几乎把盟国打败。

五、盟国反攻

1. 1943年11月,盟军开始在意大利作战。

2. 1944年6月,盟军在诺曼底登陆法国。

3. 1945年4月和5月,苏联攻入德国柏林和波兰华沙。

5月8日,德国签署无条件投降书。

6. 1945年8月,美国向日本使用原子弹,苏联也向日本宣战。

8月15日,日本宣布无条件接受波茨坦公告,正式结束第二次世界大战。

以上就是"七上历史第八课详细知识框架"的内容大纲,希望对您有所帮助。

七年级上历史第8课知识点历史是一门能够引领人们了解过去,认知当下,展望未来的重要学科。

在初中历史课程中,七年级上册第8课是一节关于中国古代国家的课程,内容涵盖了八百年左右的历史。

下面,我们将以“中国古代国家”为主题,介绍这节课的知识点。

一、大一统时代的中国秦朝统一中国,标志着一个中央集权的帝国的诞生,扫清了先前时代的封建混乱,并开创了一个长达两千多年的封建王朝时代。

秦始皇实行了统一的货币制度和法律体系,推广了标准化的文字和度量衡单位,保障了各地的统治稳定,开启了中国封建王朝的历史时代。

在此基础上,汉朝的追随者不仅成功继承和开拓了前人的成就,而且发扬了封建的礼仪和文化,取得了辉煌的成就。

因此,在初中历史课程中,学生们需要掌握秦汉的基本历史知识和它们在中国历史长河中的特殊意义。

二、三国时期和西晋王朝的建立相比于秦汉的统一与扩张之路,三国时期的历史和人物更加复杂,在历史上的纪录与分析中也有着广泛的讨论。

学生们需要掌握三国时期气势磅礴的战争、名将故事和文化意义。

接下来,是一段政治动荡的时代,随着汉朝持续的衰败,多个王国开始崛起,最终西晋王朝的建立标志着中国历史上一个全新的道路的开始。

在七年级历史课程中,学生需要了解晋朝时期法治思想和文化的传承,以及汉唐文化的转化和发展等方面的知识。

三、中国古代国家的行政管理制度相比于现代国家的政治制度和结构,中国古代国家的行政管理制度非常不同。

学生们需要了解在古代中国,诸如统一帝国中的官僚制度和封建时代的土地制度等种种制度如何形塑了古代国家的特点和发展方向。

同时,古代中国的行政管理制度对于中央集权国家和封建王朝的组织、治理和文化传承都有着不可替代的作用。

因此,在中国学生历史课程中,掌握这些知识是十分重要的。

四、历史地域对中国的影响中国辽阔的国土和地形赋予了中国一个丰富多样的民族和文化,这也直接影响了中国古代国家的形成和发展。

学生们需要从各个方面了解古代地理、基础设施以及文化遗产等相关知识,学习中国历史长河中各个区域的差异和从中获得的教益。

第8课百家争鸣

1、老子姓李名耳,春秋后期楚国人,道家学派的创始人。

2、老子的思想:

(1)万物运行有其自然的发展,人们应顺应自然;

(2)世间万物都有其对立面,对立的双方可以相互转化;

(3)在政治上主张“无为而治”。

3、老子的学说集中在《老子》(又称《道德经》)中。

4、孔子是春秋后期鲁国人,出身下层贵族。

孔子不仅是大思想家,而且还是大教育家。

反映孔子思想的著作有《论语》。

5、孔子的思想:

(1)核心思想是“仁”,即要有爱心和同情心,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规范;

(2)政治上推崇西周的制度,主张以德治国,反对苛政。

6、孔子创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教无类”,招收了不同出身的学生。

7、材料研读——P39

①“为政以德”,即孔子在政治上反对苛政,主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。

体现了民本思想,有利于减轻压迫,改善民生,有利于社会稳定;

②“道之以德、齐之以礼”,即以道德教化天下,有利于好的社会风气的形成,让老百姓知道礼义廉耻,弘扬正气;

③这些思想,对于我们今天提倡以德治国、建设和谐社会也具有重

要的借鉴意义。

8、墨子是战国时期的思想家,是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对相互攻伐兼并、残害生命。

还主张选贤能治理国家,并批判贵族奢侈生活,提倡节俭。

9、战国时期儒家的代表人物是孟子,他主张实行“仁政”,还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,认为取得民心才能得天下,并反对一切非正义的战争。

10、战国时期儒家的另外一个代表人物是荀子,主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序。

11、材料研读——P41

富贵收买不了,贫困动摇不了,武力威胁不了。

这样的人就称之为大丈夫。

这段话体现不卑不亢,对待外界的影响要有坚强的意志和不屈不挠的精神。

12、战国时期道家的代表人物是庄子,他发展了老子的思想,强调

①治国要顺应自然和民心,②他认为人生应追求精神自由,保持独立的人格。

13、法家的代表人物有战国末期的韩非,他反对空谈仁义,强调以法治国,建立中央集权专制统治。

14、问题思考——P41

因为各家学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论的同时,又相互影响,取长补短。

思想文化出现了繁荣局面,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展

奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

15、课后活动——P42--1

子在学习上强调谦虚,要想能者学习,毫不懈怠,经常复习旧知识,从而获得新的知识,要不耻下问。

这对于我们今天的学习有重要的指导意义。

16、课后活动——P42--2

面对众多抉择时,我们要学会取舍。

一定懂得权衡价值,守住道德的底线。

17、《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋时期的诗歌300多篇。

18、战国末期,楚国的爱国诗人屈原创造出了一种新的诗歌体裁——“楚辞”,代表作为《离骚》。