六知堂中医外科丹毒

- 格式:ppt

- 大小:4.88 MB

- 文档页数:41

丹毒名词解释外科护理学

丹毒(Cellulitis)是一种常见的皮肤和软组织感染,是由细菌进入皮肤引起的炎症性疾病。

丹毒通常由链球菌或葡萄球菌引起,常常发生在皮肤破损或创伤部位,如溃疡、切口或烧伤的周围区域。

在外科护理学中,护士的角色是提供丹毒患者的综合护理和管理。

以下是一些与丹毒相关的外科护理学术语的解释:

1.抗感染治疗:丹毒的主要治疗方法是使用抗生素药物,以

杀灭感染的细菌。

外科护理师负责监测患者对抗生素的反

应和副作用,并确保患者按照医嘱正确使用药物。

2.创面护理:对于有创口或溃疡的患者,外科护理师负责创

面的清洁、消毒和更换敷料。

他们确保创面的适当保护,

并关注感染迹象如红肿、疼痛或分泌物增多。

3.疼痛管理:丹毒通常伴随着疼痛和不适。

外科护理师负责

对患者的疼痛进行评估,并通过合适的方法(如药物治疗、物理疗法或舒适措施)来缓解疼痛。

4.患教和家庭支持:外科护理师需要向患者和他们的家属提

供有关丹毒的信息和教育,包括预防感染、如何正确处理

创伤和识别感染迹象的指导。

5.感染控制和预防:外科护理师负责确保丹毒患者的环境清

洁,并采取必要的感染控制措施,以减少细菌传播和交叉

感染的风险。

以上是和丹毒相关的一些外科护理学术语的解释。

外科护理师在丹毒患者的护理中发挥着重要的作用,包括抗感染治疗、创面护理、疼痛管理、患教和家庭支持,以及感染控制和预防等方面。

他们的工作有助于改善患者的病情,并确保患者的安全和舒适。

丹毒中医名词解释

丹毒是一种中医疾病名称,也称为麻疹风,主要表现为红肿、发热、疼痛等症状。

以下是丹毒相关中医名词解释:

1. 湿热毒:湿热毒是指湿气和热气相结合产生的毒邪,是丹毒的致病因素之一。

2. 解毒清热:指清除体内的毒素,并清除热邪,帮助治疗丹毒。

3. 疮毒:指丹毒病情严重时形成的疮口,常伴有疼痛、瘙痒等不适症状。

4. 调和气血:指通过中药调理气血,平衡体内阴阳,有助于加速丹毒恢复。

5. 皮肤疙瘩:指丹毒病情初期在皮肤上出现的红肿、疙瘩等症状。

丹毒是不是看血管外科

一、丹毒是不是看血管外科二、丹毒要与哪些疾病相鉴别三、丹毒的危害有哪些

丹毒是不是看血管外科1、丹毒是不是看血管外科

很多人不知道自己的丹毒应该看哪个科室的,大家是会发现出现丹毒的时候就是会出现一些皮肤的问题,这个时候也是可以到皮肤科进行检查治疗的,还有也是可以到普外科进行一些检查治疗的。

2、丹毒的症状有哪些

丹毒发病急剧,常先有恶寒、发热、头痛、恶心、呕吐等前驱症状,婴儿有时可发生惊厥。

继而在患部出现水肿性红斑,境界清楚,表面紧张灼热,迅速向四周扩大。

有时损害部位可发生水疱。

自觉灼热疼痛,局部淋巴结肿大,白细胞总数及中性白细胞增多,好发于小腿及头面部,婴儿常好发于腹部,其它任何部位亦有发生。

多呈急性经过,全身症状和皮损一般在4日—5日达高峰,若不积极治疗,尤其婴儿、年老体弱的病人,常可发生肾炎、皮下脓疡及败血症等并发症。

皮疹消退时,局部可留有轻度的色素沉着和脱屑。

3、丹毒的分类有哪些

丹毒临床上由于其表现不同,因而有各种不同的名称。

如在红斑肿胀处发生水疱者,称为水疱性丹毒;形成脓疱者,称为脓疱性丹毒;炎症深达皮下组织引起皮肤坏死的,称为坏疽性丹毒;皮损连续扩大且呈岛屿状蔓延的,称为游走性丹毒。

本症常在原有部位有反复再发的倾向。

再发时,症状往往较前一次轻。

由于反复发作,皮肤淋巴管受损被阻塞,日久可继发象皮肿,此尤多见。

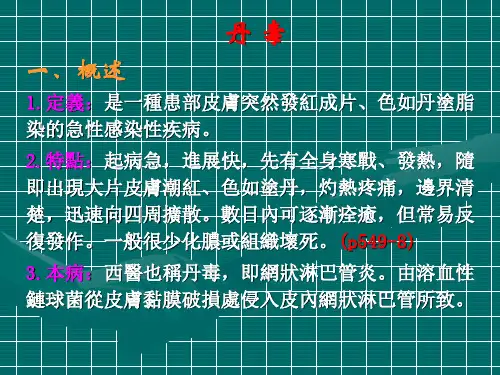

中医外科学-丹毒-笔记 临床特点及不同部位丹毒的病名 丹毒是患部⽪肤突然发红成⽚、⾊如涂丹的急性感染性疾病。

本病发⽆定处,根据其发病部位的不同⼜有不同的病名。

如⽣于躯⼲部者,称内发丹毒;发于头⾯部者,称抱头⽕丹;发于⼩腿⾜部者,称流⽕;新⽣⼉多⽣于臀部,称⾚游丹毒。

本病西医也称丹毒。

其特点是病起突然,恶寒发热,局部⽪肤忽然变⾚,⾊如丹涂脂染,焮热肿胀,边界清楚,迅速扩⼤,数⽇内可逐渐疫愈,但容易复发。

病因病机 本病总由⾎热⽕毒为患。

凡发于头⾯部者,多夹风热; 发于胸腹腰胯部者,多夹肝脾郁⽕; 发于下肢者,多夹湿热; 发于新⽣⼉者,多由胎热⽕毒所致。

内治法和外治法 1.内治 (1)风热毒蕴证 主症:发于头⾯部,⽪肤焮红灼热,肿胀疼痛,甚则发⽣⽔疱,眼胞肿胀难睁,伴恶寒,发热,头痛。

⾆质红,苔薄黄,脉浮数。

治法:疏风清热解毒。

⽅药:普济消毒饮加减。

(2)肝脾湿⽕证 主症:发于胸腹腰胯部,⽪肤红肿蔓延,摸之灼⼿,肿胀疼痛,伴⼝⼲且苦。

⾆红,苔黄腻,脉弦滑数。

治法:清肝泻⽕利湿。

⽅药:柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

(3)湿热毒蕴证 主症:发于下肢,局部红⾚肿胀、灼热疼痛,或见⽔疱、紫斑,甚⾄结毒化脓或⽪肤坏死。

或反复发作,可形成⼤脚风。

伴发热,胃纳不⾹。

⾆红,苔黄腻,脉滑数。

治法:利湿清热解毒。

⽅药:五神汤合萆薢渗湿汤加减。

(4)胎⽕蕴毒证 主症:发⽣于新⽣⼉,多见臀部,局部红肿灼热,常呈游⾛性。

或伴壮热烦躁,甚则神昏谵语、恶⼼呕吐。

治法:凉⾎清热解毒。

⽅药:犀⾓地黄汤合黄连解毒汤加减。

2.外治 (1)外敷法:⽤⽟露散或⾦黄散,以冷开⽔或鲜丝⽠叶捣汁或⾦银花露调敷。

或鲜荷花叶、鲜蒲公英、鲜地丁全草、鲜马齿苋、鲜冬青树叶等捣烂湿敷。

(2)砭镰法:患处消毒后,⽤七星针或三棱针叩刺患部⽪肤,放⾎泄毒。

此法只适⽤于下肢复发性丹毒,禁⽤于⾚游丹毒、抱头⽕丹患者。

(3)若流⽕结毒成脓者,可在坏死部分做⼩切⼝引流,掺九⼀丹,外敷红油膏。

丹毒(下肢丹毒)的中医临床路径路径说明:本路径适合西医诊断为下肢丹毒的住院患者一、丹毒(下肢丹毒)的中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为丹毒西医诊断:第一诊断为下肢丹毒(ICD-10编码:)(二)诊断依据1.疾病诊断中医诊断标准:参照中华中医药学会制定《中医外科常见病诊疗指南(2012 )》进行诊断(1)临床表现:发病前常有畏寒、发热和全身不适的症状。

起病急骤,患处出现片状潮红、界限清楚、略高出皮肤,并迅速相四周蔓延扩张,自觉患处烧灼疼痛;按之红色消退,手起后很快恢复。

重者有水疱出现,很少化脓。

少数患者可出现皮肤片状坏死,尤以幼儿及年老体弱者易发。

(2)实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

西医诊断标准:参照《皮肤性病学》第七版(张学军主编,人民卫生出版社,2008年)。

1.好发于足背、小腿、面部等处,多为单侧性。

起病急剧,典型皮损为水肿型红斑,界限清楚,表面紧张发亮,迅速向四周扩大。

可有不同程度全身中毒症状和附近淋巴肿大。

病情多在4-5天达高峰,消退后局部可有留有轻度色素沉着及脱屑。

2.实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

2.疾病分期(1)急性期:发病时间2周以内。

(2)慢性期:发病时间大于2周。

3.症候诊断参照国家中医重点专科丹毒协作组制定的“丹毒中医诊疗方案”湿热毒蕴证:发于下肢,局部赤红肿胀、灼热疼痛,或见水疱、红斑,甚至结毒化脓或皮肤坏死;或伴恶寒发热,胃纳不香。

舌质红,苔黄腻,脉滑数。

(三)治疗方案的选择参照国家中医重点专科丹毒协作组制定的“丹毒中医诊疗方案”(四)标准住院日为W 10天。

(五)进入路径标准:1.第一诊断必须符合丹毒急性期的患者。

2.适用于下肢丹毒急性期的患者。

3.下肢丹毒慢性期或慢性期急性发作、孕妇、有过敏史或过敏体质患者不进入本路径4.患者同时具有其他疾病,但在住院期间既不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

丹毒是皮肤突然发红,色如丹涂脂染的一种急性疾病,又称丹燥。

根据其发病部位和临床表现之不同,中医文献中有不同的名称:发生于头、面部者,称抱头火丹;发生于胁下腰胯部者,称内发丹毒;发生于下肢者,称流火或腿游风;新生儿丹毒,发无定处,称赤游丹。

本病西医也称为丹毒。

丹毒的诊断要点皮疹好发于小腿和面部,也可发生于其他部位。

发病急骤。

常见有恶寒,发热,疲倦乏力,头痛骨楚,纳呆,恶心、呕吐等前驱症状。

皮疹为略高于皮肤表面的红斑,掀热肿胀,色如涂丹,压之褪色,放手后即恢复原状,表面紧张发亮,与正常皮肤界限清楚,常迅速向四周扩展。

严重者红斑表面可发生水疱或大疱,更严重者可发展成坏疽。

自觉局部灼热疼痛。

皮疹附近淋巴结常肿大。

较严重者可见高热持续不退。

若热毒内陷,则见烦躁,神昏,谵语,舌质红绛,苔黄或黄糙,脉洪数等证。

病程为急性经过。

可复发。

反复发作者称为慢性复发性丹毒;日久可继发形成象皮肿(以小腿多见)。

本病应与接触性皮炎相鉴别。

接触性皮炎有接触某种外界物质的病史,一般无明显全身症状,皮疹多为在红斑上有密集的水疱(或有大疱),境界清楚,自觉灼热瘙痒而一般无疼痛感。

检查血象,白细胞常明显增高,分类常见嗜中性粒细胞增加。

本病主要治疗方法是清热凉血解毒,并宜结合外治法。

丹毒的辨证论治风热火毒型【证见】皮疹发生于头面部,伴有恶寒或寒战,高热,头痛,全身不适,恶心呕吐,纳呆,口渴,咽干,小便黄赤,大便干结。

舌质红,苔薄黄,脉浮数或洪数。

【治法】清热凉血解毒,佐以祛风。

【方药】1.主方普济消毒饮(李东垣方,录自《医方集解》)加减处方:黄芩、牛蒡子、柴胡、玄参、牡丹皮各12克,黄连、桔梗、升麻各9克,连翘、板蓝根各15克,水牛角30克(先煎),生甘草5克,薄荷5克(后下)。

水煎服,每日1剂。

2.中成药(1)牛黄解毒片,口服,每次3片,每日3次,温开水送服。

(2)清开灵口服液,口服,每次1支(10毫升),每日3次,温开水送服。

(3)双黄连注射液,每次3.6克,加入5%葡萄糖溶液500毫升中,静脉滴注,每日1次。

丹毒属于什么科

一、丹毒属于什么科1. 丹毒属于什么科2. 丹毒的症状3. 丹毒的原因二、丹毒的治疗三、丹毒的预防

丹毒属于什么科

1、丹毒属于什么科丹毒主要是溶血性链球菌感染引起的淋巴管炎,造成出现局部的红肿、疼痛等,甚至可以引起发热、败血症等,可以看普通外科或血管外科。

2、丹毒的症状2.1、限局型为本病在临床上最多见的一型,在病菌侵入部位发生疼痛。

继之患部皮肤肿胀,出现境界清楚的紫红斑,红斑逐渐向周围扩展,中央部分消退,边缘微隆起而成环状,有时可有水疱形成。

病损范围直径一般不超过10cm,多发生于手及腕部,局部有灼热感或瘙痒。

若手指被侵犯,则指关节疼痛,活动困难。

少数患者伴发淋巴结炎或淋巴管炎。

病损不化脓,消退后也不脱屑,可遗留色素沉着斑。

病人一般不发热,多无全身症状。

如不治疗,一般在2~4周内可自然痊愈。

除少数患者遗留指关节畸形外,一般无后遗症发生。

2.2、弥漫型少见。

皮损形态与限局型相同,但呈弥漫性或全身性分布。

也有呈环状、地图状或奇异形状。

常伴有发热及关节症状。

血培养阴性。

2.3、败血症型罕见。

病人一般没有典型皮损,但可发生广泛性红斑和紫癜。

全身症状重笃,往往伴有关节痛及心、肾等多种内脏损害。

血培养阳性。

死亡率高。

3、丹毒的原因

3.1、引起丹毒的主要原因就是因为A族B型的溶血性链球菌被受侵入从而导致的,主要诱发的原因是因为自己的皮肤上出现擦伤或者是其他的轻微小伤,由血行感染引起的,患者出现皮肤溃疡或者是擦伤的时候一定要注意护理好,不然的话是会引起丹毒的发生的。

丹毒的治疗方案丹毒,又称为红斑性痤疮、淋巴管炎等,是一种常见的皮肤感染疾病。

丹毒通常表现为局部皮肤发红、肿胀、发热等症状,给患者带来不适和困扰。

为了有效治疗丹毒,以下是一些常用的治疗方案。

1. 抗生素治疗法抗生素是治疗丹毒的主要药物,常用的抗生素包括青霉素、大环内酯类抗生素等。

抗生素能够有效杀灭引起丹毒的细菌,减轻症状并加速康复。

在使用抗生素治疗时,患者应遵医嘱规定的药物剂量和使用时长,以免出现耐药性或不良反应。

2. 局部处理在药物治疗的同时,局部处理也是丹毒治疗的重要环节。

首先,患者应保持患部清洁,使用温水轻柔地清洗受感染的皮肤。

其次,可以使用外用药物,如抗菌药膏或抗菌洗剂,涂抹或冲洗在患部,以消除细菌感染。

最后,要注意避免受感染的皮肤过度湿润或过度干燥,保持适宜的湿度。

3. 休息与护理丹毒是一种需要休息与护理的疾病,患者应充分休息,避免过度劳累,以促进身体的康复。

此外,患者应注意个人卫生,保持皮肤的清洁和干燥,避免使用他人的个人物品,如毛巾、衣物等,以防传播细菌。

4. 饮食调理在丹毒治疗过程中,饮食调理也是至关重要的一环。

患者应避免食用辛辣刺激性食物,如辣椒、花椒等,以免加重症状。

同时,应增加摄入维生素C、维生素E等抗氧化物质,帮助提高免疫力,促进伤口愈合。

5. 手术干预对于严重丹毒且抗生素治疗无效的患者,可能需要手术干预。

手术主要包括切开引流和病灶切除等,以清除感染源和减轻症状。

手术治疗需在专业医生的指导下进行,并根据患者具体情况制定手术方案。

总结起来,丹毒的治疗方案包括使用抗生素治疗、局部处理、休息与护理、饮食调理以及必要时的手术干预。

在治疗过程中,患者应密切关注症状的变化,遵医嘱用药,并与医生进行及时沟通。

同时,加强个人卫生,保持良好的生活习惯,有助于预防丹毒的发生和复发。

最后,提醒大家,文章中所述的治疗方案仅供参考,请在医生的指导下进行治疗。

治疗丹毒验方

1、丹毒。

用马兰、甘草,磨醋搽患处。

2、丹毒(从背上、两胁发起)。

用白僵蚕十多枚和慎火草捣涂。

3、再方。

用苎麻根煮成浓汁,一天洗三次。

4、再方。

用蒴翟叶捣烂敷搽。

5、再方。

用无名异研末,葱汁调涂。

6、再方。

用醋和石灰涂之。

7、再方。

用乳香研末,羊脂调涂。

8、再方。

用蛴螬捣烂敷涂。

9、治丹毒瘤肿。

用蜈蚣一条、白矾如皂角子大一块、雷丸一个、百部二钱,共研不末,调醋敷涂。

10、丹毒肿痒。

用阳起石煅后研细,清水调搽。

11、风疹、丹毒、瘴疟。

用白英煮汁饮服。

12、背起丹毒的治疗便方。

用柳木灰加水调涂。

13、一切丹毒。

用水调蚯蚓泥敷治。

本验方摘录于《本草纲目》等中医典籍,。

中医治疗丹毒偏方验方效方第九节丹毒丹毒是以患部突然皮肤鲜红成片,色如涂丹,灼热肿胀,迅速蔓延为主要表现的急性感染性疾病。

《素问·至真要大论》云:“少阳司天,客胜则丹疹外发,及为丹傈疮疡……”《诸病源候论·丹毒病诸候》云:“丹者,人身忽然掀赤,如丹涂之状,故谓之丹。

或发于足,或发腹上,如手掌大,皆风热恶毒所为。

重者,亦有疽之类,不急治,则痛不可堪,久乃坏烂。

”本病发无定处,生于胸腹腰胯部者,称内发丹毒;发于头面部者,称抱头火丹;发于小腿足部者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

本病相当于西医的急性网状淋巴管炎。

[病因病机]由于素体血分有热,外受火毒,热毒蕴结,郁阻肌肤而发;或由于皮肤粘膜破伤(如鼻腔粘膜、耳道皮肤或头皮破伤,皮肤擦伤,脚湿气糜烂,毒虫咬伤,臁疮等),毒邪乘隙侵入而成。

凡发于头面部者,挟有风热;发于胸腹腰胯部者,挟有肝火;发于下肢者,挟有湿热;发于新生儿者,多由胎热火毒所致。

[诊断]多数发生于下肢,其次为头面部。

新生儿丹毒,常为游走性。

可有皮肤、粘膜破损等病史。

发病急骤,初起往往先有恶寒发热、头痛骨楚、胃纳不香、便秘溲赤等全身症状。

继则局部见小片红斑,迅速蔓延成大片鲜红斑,略高出皮肤表面,边界清楚,压之皮肤红色稍退,放手后立即恢复,表面紧张光亮,摸之灼手,肿胀、触痛明显。

一般预后良好,约经5—6天后消退,皮色由鲜红转暗红或棕黄色,最后脱屑而愈。

病情严重者,红肿处可伴发瘀点、紫斑,或大小不等的水疱,偶有化脓或皮肤坏死。

亦有一边消退,一边发展,连续不断,缠绵数周者。

患处附近署核可发生肿痛。

发于小腿者,愈后容易复发,常因反复发作,皮肤粗糙增厚,下肢肿胀而形成象皮腿。

新生儿丹毒常游走不定,多有皮肤坏死,全身症状严重。

本病由四肢或头面走向胸腹者,为逆证。

新生儿及年老体弱者,火毒炽盛,易致毒邪内陷,见壮热烦躁、神昏谵语、恶心呕吐等全身症状,甚至危及生命。

辅助检查:血白细胞总数常在20X109几以上,中性粒细胞80%一90%。

丹毒的诊断与治疗丹毒是由细菌感染所导致的,累及皮肤深部组织的急性炎症。

丹毒丹毒是由乙型溶血链球菌感染,病原菌多由皮肤或者黏膜的破损处侵入,可以由血行感染。

患者先前常有皮肤或者黏膜的某种病损。

如足癣、口腔溃疡、鼻炎、慢性湿疹等。

机体抵抗力低下,如营养不良、糖尿病、慢性肝炎、肾水肿,酗酒等可成为促发因素。

丹毒皮疹出现前,患者有全身不适,高热,寒战等先驱症状。

数小时候局部出现境界清楚,略高于皮面的鲜红色水肿性斑,表面紧张、发亮严重的可伴有水泡,迅速向周围扩大,有明显的压痛。

患处皮温增高,常伴有局部淋巴管炎及淋巴结炎。

多见于面颊及小腿部。

病程多为急性经过,如果在某处多次发作、复发,会成为复发性丹毒。

复发性丹毒,可以使局部淋巴管受阻,可形成慢性淋巴水肿。

下肢反复发作可导致橡皮肿。

患者白细胞计数增加,婴儿或者老人,身体娇弱的,可继发肾炎或败血症。

患者常有症状,头疼、胃寒、高热、乏力、食欲不振。

婴儿和年老体弱者,若治疗不及时,常并发肾小球肾炎、皮下脓肿及败血症等。

婴儿可导致败血症,死亡率较高药物治疗(请在医生指导下使用,切勿自行用药)1.抗生素治疗首选青霉素,可静脉或肌内注射,体温恢复正常后仍要坚持治疗2周左右。

磺胺类药物或其他抗生素也可应用。

2.局部治疗原则为消炎。

局部可选用各种抗生素软膏、丹毒软膏、20%鱼石脂软膏或纯鱼石脂贴敷。

患部周围可涂2%碘酊或用0.1%依沙吖啶溶液湿敷。

手术治疗已经化脓的丹毒,可以选择手术丹毒经适当治疗后可治愈,部分患者可复发或迁延成慢性治疗后饮食管理饮食宜清淡,少量多餐,宜选择高蛋白质、高维生素、高热量、营养丰富易消化的食物。

多吃新鲜水果和蔬菜,多饮水保持排便通畅。

不宜进食刺激性的食物,如酒、浓茶、咖啡、辛辣食物等。

生活管理日常注意清洁卫生,保持床上用品清洁、干燥、柔软,并勤换衣物。

建议穿宽松柔软的棉质内衣,避免对患处皮肤的摩擦。

居住环境定时开窗通风,保持室内良好的温度和湿度。

丹毒的中药外治方文章节选自《常见皮肤病中药外治方》丹毒,俗称“流火”,又名天火、丹熛、火丹等,因患处皮肤赤如涂丹、热如火灼而得其名。

本病发无定处,可发于身体任何部位,多见于腿胫、头面部,发病前多有皮肤或黏膜破损史。

根据丹毒发病部位不同又有不同的命名,生于躯干者,称内发丹毒;发于头面者,称抱头火丹;发于小腿足者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

丹毒一般起病急,发病前有全身乏力、恶寒发热、头痛恶心、食欲缺乏等全身症状,继而局部皮肤出现小片红斑,并迅速向四周蔓延成一大片,肤色多呈樱红色,略高出皮肤表面,皮损表面微肿、发亮、有光泽,可出现小水疱,病变皮肤与正常皮肤常有明显界限,部分患者红肿皮肤中央区色泽略淡,按压病变皮肤红色稍退,放手后立即恢复,患者常自觉灼热、疼痛,摸之灼手,触痛明显。

丹毒发病多与体表慢性病灶相关,如抱头火丹多由鼻、咽、耳等处的病灶而引起;流火则多由趾间皮肤破损或下肢外伤引起。

任何引起机体免疫力降低的因素都可以促使丹毒的发生,如年老人、儿童、营养不良、久病体弱、酗酒等。

本病一般预后良好,约经5~6天后消退,皮色由鲜红转暗红或棕黄色,最后脱屑而愈,病情严重者,则可缠绵数周,新生儿及年老体弱者若不及时治疗,贻误病情会危及生命。

丹毒是溶血性链球菌从皮肤、黏膜的细小伤口入侵而引起的发生于真皮及皮下组织浅部淋巴管和淋巴管周围的急性炎症。

引起丹毒常见的病原菌为A族β型溶血性链球菌,这种链球菌具有很强的感染力,可以通过细微的皮肤损伤侵犯网状淋巴管,并累及邻近的皮下组织,然后迅速蔓延,也可经血行通道感染,所以鼻炎、抠鼻、掏耳、足癣等常成为丹毒的重要诱发因素,这些诱因会引发潜伏于淋巴管内的病原菌而导致丹毒复发。

西医治疗丹毒以抗生素为主,首选青霉素,对青莓素过敏者可以选择红霉素,以解除全身症状,控制炎症蔓延,防止复发,同时配合局部外敷治疗和物理治疗,减轻患处皮肤充血、疼痛的症状。

中医学认为,丹毒多由于素体血分有热,而又遇皮肤、黏膜破损,以致外受火毒与血热之邪相搏结,阻遏经络,蕴结肌肤,不得外泄所致;或由于皮肤黏膜破伤,毒邪乘隙侵入而成;发于小儿者,则由胎火胎毒所致。

丹毒(下肢丹毒)中医诊断方案()一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断原则参照中华中医药学会制定《中医外科常用病诊断指南》(中华中医药学会,中国中医药出版社,)。

(1)临床体现:发病前常有畏寒、发热和全身不适旳症状。

起病急骤,患处浮现片状潮红、界线清晰、略高出于皮肤,并迅速向四周蔓延扩展,自觉患处烧灼疼痛;按之红色消退,手起后不久恢复。

重者有水疱浮现,很少化脓。

少数患者可浮现皮肤片状坏死,尤以幼儿及年老体弱者易发。

(2)实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

2.西医诊断原则参照《皮肤性病学》第八版一般高等教育本科教材(张学军主编,人民卫生出版社,)。

(1)临床体现:好发于足背、小腿、面部等处,多为单侧性。

起病急剧,典型皮损为水肿性红斑,界线清晰,表面紧张发亮,迅速向四周扩大。

可有不同限度全身中毒症状和附近淋巴结肿大。

病情多在 4~5 天达高峰,消退后局部可留有轻度色素沉着及脱屑。

(2)实验室检查:血白细胞升高,中性粒细胞升高。

(二)疾病分期1.急性期:发病时间2周以内。

2.慢性期:发病时间不小于2周。

(三)证候诊断1.急性期湿热毒蕴证:发于下肢,局部红赤肿胀、灼热疼痛,或见水疱、紫斑,或伴恶寒发热;甚或结毒化脓或皮肤坏死,胃纳不香;舌脉:舌质红,苔黄腻,脉滑数。

2.慢性期血瘀湿阻证:发于下肢,常反复发作,病情进展缓慢,患肢肿痛不甚,色暗红,可伴有皮肤色素沉着,甚至浮现象皮腿。

舌脉:舌红或紫暗,苔黄,脉弦二、治疗措施(一)辨证论治1.急性期湿热毒蕴证治法:凉血清热,利湿解毒(1)推荐方药:犀角地黄汤加减。

水牛角、牡丹皮、生地黄、赤小豆、赤芍、金银花、泽泻、虎杖、黄柏、蒲公英、甘草等。

或具有同类功能旳中成药(涉及中药注射剂)。

(2)外治法①贴敷疗法:外敷膏药:合用创面无水疱,局部红肿者,可选用金黄膏或玉露膏或青黛膏或芩柏膏,每日1次,6天1个疗程;中药湿敷:合用于渗出较多或伴有水疱糜烂者。

可选用品有清热解毒、利湿消肿功能旳中药,例如黄柏、白鲜皮或黄连、白头翁、金银花、马齿苋、土槿皮、红花等煎剂湿敷,每日1次,6天1个疗程。