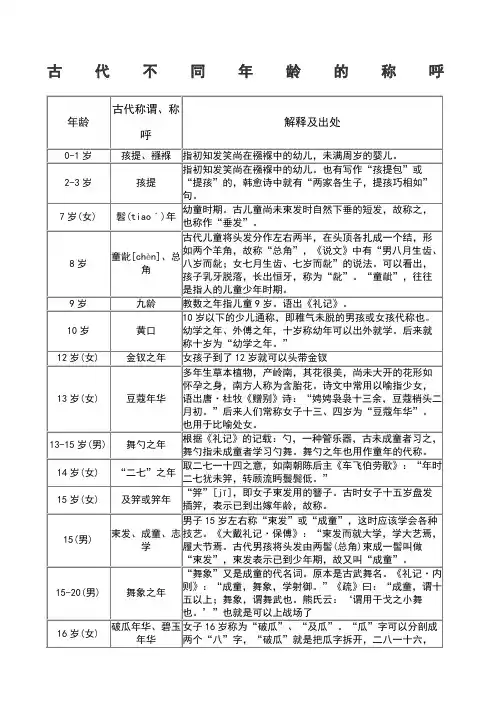

古代年龄说法

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:4

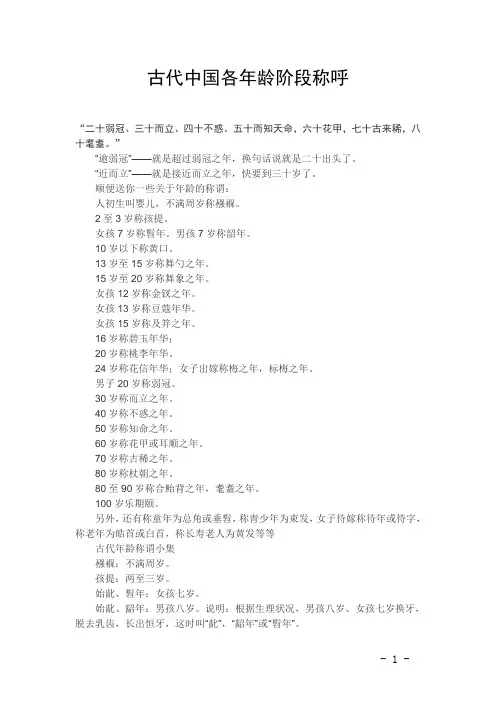

古代中国各年龄阶段称呼“二十弱冠、三十而立、四十不惑。

五十而知天命,六十花甲,七十古来稀,八十耄耋。

”“逾弱冠”——就是超过弱冠之年,换句话说就是二十出头了。

“近而立”——就是接近而立之年,快要到三十岁了。

顺便送你一些关于年龄的称谓:人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。

2至3岁称孩提。

女孩7岁称髫年。

男孩7岁称韶年。

10岁以下称黄口。

13岁至15岁称舞勺之年。

15岁至20岁称舞象之年。

女孩12岁称金钗之年。

女孩13岁称豆蔻年华。

女孩15岁称及笄之年。

16岁称碧玉年华;20岁称桃李年华。

24岁称花信年华;女子出嫁称梅之年,标梅之年。

男子20岁称弱冠。

30岁称而立之年。

40岁称不惑之年。

50岁称知命之年。

60岁称花甲或耳顺之年。

70岁称古稀之年。

80岁称杖朝之年。

80至90岁称合鲐背之年,耄耋之年。

100岁乐期颐。

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等古代年龄称谓小集襁褓:不满周岁。

孩提:两至三岁。

始龀、髫年:女孩七岁。

始龀、龆年:男孩八岁。

说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

- 1 -总角:幼年泛称。

垂髻之年:指儿童。

(古代小孩头发下垂,引申以指未成年的人。

)黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

(《礼记•曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

)金钗之年:女孩十二岁。

豆蔻年华:女子十三四岁。

志学:十五岁。

(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学……”)及笄:女子十五岁。

(《礼记•内则》:“女子十有五年而笄。

”)碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。

)弱冠:男子二十岁。

(《礼记•曲礼上》:“二十曰弱冠。

”)桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

而立:三十岁。

不惑:四十岁。

天命:五十岁。

高中语文古代文化常识:古人年龄的称呼幼年度:小儿初生之时。

汤饼之期:指婴儿出生3日。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

牙牙:象声词,婴儿学语的声音,指1岁。

孩提:指2—3岁的儿童。

始龀:男孩8岁,女孩7岁。

根据生理状况,男孩8岁、女孩7岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

总角:八九岁至十三四岁的少年。

《诗经·卫风·氓》:“总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦,不思其反。

”九龄:9岁。

指数之年:9岁。

黄口:10岁以下。

幼学:10岁。

《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。

”外傅之年:儿童10岁。

少年金钗之年:女孩12岁。

《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。

”豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

《赠别》:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

”舞之夕年:少年13至15岁。

及笄(jí jī):指女子15岁。

志学之年:孔子曰,“吾十有五而志于学。

”青年成童:15或15稍上的年岁。

舞象之年:少年15至20岁。

二八:为16岁。

破瓜、碧玉年华:女子16岁。

《碧玉歌》:“碧玉小家女,不敢攀贵德。

感郎千金意,惭无倾城色。

碧玉破瓜时,相为情颠倒。

感郎不羞郎,回身就郎抱。

”加冠:指男子20岁。

古时男子20岁行加冠礼,表示已成年。

弱冠:古人20岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

刘禹锡《重答柳柳州》:“弱冠同怀长者忧,临岐回想尽悠悠。

耦耕若便遗身老,黄发相看万事休。

”桃李年华:女子20岁。

陆游《梨花》:“粉淡香清自一家,未容桃李占年华。

常思南郑清明路,醉袖迎风雪一杈。

”花信年华:女子24岁。

而立(而立之年):30岁,因为《论语》有言,“三十而立,四十而不惑。

”始室:30岁。

《礼记·内则》:“三十而有室,始理男事。

”克壮:正当壮年,古代30岁为壮。

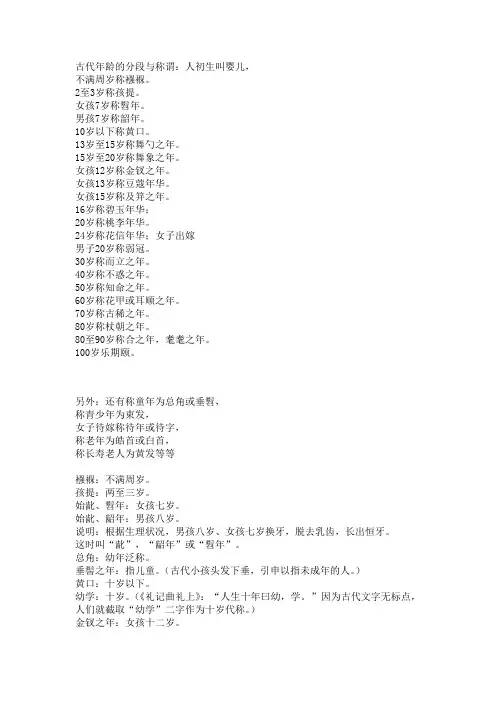

古代年龄的分段与称谓:人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。

2至3岁称孩提。

女孩7岁称髫年。

男孩7岁称韶年。

10岁以下称黄口。

13岁至15岁称舞勺之年。

15岁至20岁称舞象之年。

女孩12岁称金钗之年。

女孩13岁称豆蔻年华。

女孩15岁称及笄之年。

16岁称碧玉年华;20岁称桃李年华。

24岁称花信年华;女子出嫁男子20岁称弱冠。

30岁称而立之年。

40岁称不惑之年。

50岁称知命之年。

60岁称花甲或耳顺之年。

70岁称古稀之年。

80岁称杖朝之年。

80至90岁称合之年,耄耄之年。

100岁乐期颐。

另外:还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等襁褓:不满周岁。

孩提:两至三岁。

始龀、髫年:女孩七岁。

始龀、龆年:男孩八岁。

说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙。

这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

总角:幼年泛称。

垂髻之年:指儿童。

(古代小孩头发下垂,引申以指未成年的人。

)黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

(《礼记曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

)金钗之年:女孩十二岁。

豆蔻年华:女子十三岁。

志学:十五岁。

(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学……”)及笄:女子十五岁。

(《礼记内则》:“女子十有五年而笄。

”)碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。

)弱冠:二十岁。

(《礼记曲礼上》:“二十曰弱冠。

”)桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

而立:三十岁。

不惑:四十岁。

天命:五十岁。

(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

“)知非之年:五十岁。

(《淮南子原道训》:“伯玉年五十,而有四十九年非。

”说春秋卫国有个伯玉,不断反省自己,到五十岁时知道了以前四十九年中的错误,后世因而用“知非”代称五十岁。

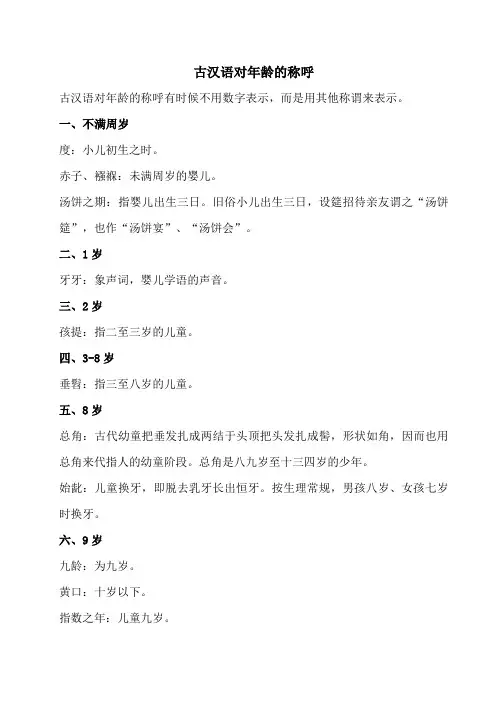

古汉语对年龄的称呼古汉语对年龄的称呼有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示。

一、不满周岁度:小儿初生之时。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

汤饼之期:指婴儿出生三日。

旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。

二、1岁牙牙:象声词,婴儿学语的声音。

三、2岁孩提:指二至三岁的儿童。

四、3-8岁垂髫:指三至八岁的儿童。

五、8岁总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用总角来代指人的幼童阶段。

总角是八九岁至十三四岁的少年。

始龀:儿童换牙,即脱去乳牙长出恒牙。

按生理常规,男孩八岁、女孩七岁时换牙。

六、9岁九龄:为九岁。

黄口:十岁以下。

指数之年:儿童九岁。

七、10岁幼学:十岁。

外傅之年:儿童十岁。

八、12岁金钗之年:女孩十二岁。

九、13岁豆蔻年华:指女子十三至十四岁。

舞勺之年:少年十三至十五岁。

十、14岁将笄之年:指女子十四岁。

十一、15岁及笄:笄,本来是指古代束发用的簪子。

古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。

“及笄”即年满15岁的女子。

束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。

束发是男子十五岁。

舞象之年:少年十五至二十岁。

成童:十五或十五稍上的年岁。

十二、16岁二八:为16岁。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

十三、20岁加冠:古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年,又称“弱冠”。

桃李年华:女子二十岁。

十四、24岁花信年华:女子二十四岁。

十五、30岁而立:孔子曰:“三十而立”。

始室:三十岁。

克壮:正当壮年。

古代三十岁为壮。

半老徐娘:女子三十岁。

十六、40岁不惑:孔子曰:“四十而不惑”。

十七、50岁艾:古称五十岁的人为“艾”。

半百、知天命、知命之年均指五十岁。

十八、54岁六九年:即五十四岁。

十九、60岁耳顺、耳顺之年、还历之年、花甲之年均指60岁。

二十、61岁还历寿:61岁的寿辰。

由于按干支纪年法,60年为一轮,61岁正是新一轮重新算起的时候,故称“还历”。

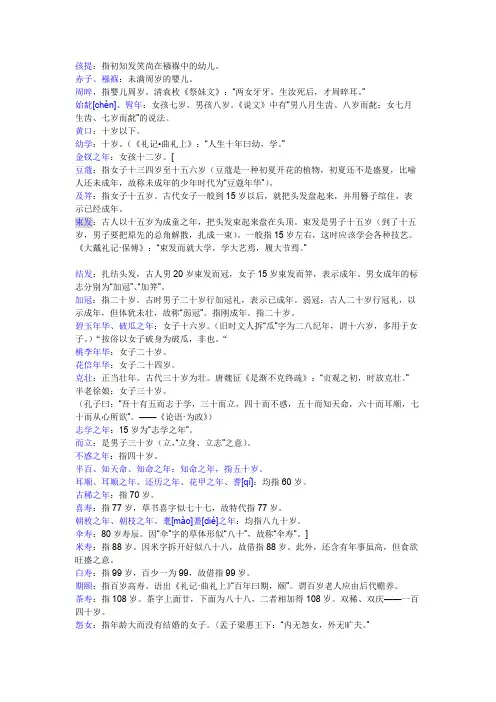

孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

周晬,指婴儿周岁。

清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。

”始龀[chèn]、髫年:女孩七岁,男孩八岁。

《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。

黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

(《礼记•曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”金钗之年:女孩十二岁。

[豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

及笄:指女子十五岁。

古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。

束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。

束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。

一般指15岁左右,这时应该学会各种技艺。

《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。

”结发:扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。

男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。

加冠:指二十岁。

古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年。

弱冠:古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

指刚成年。

指二十岁。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。

)“按俗以女子破身为破瓜,非也。

“桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

克壮:正当壮年。

古代三十岁为壮。

唐魏征《是渐不克终疏》:“贞观之初,时放克壮。

”半老徐娘:女子三十岁。

(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。

——《论语·为政》)志学之年:15岁为“志学之年”。

而立:是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。

不惑之年:指四十岁。

半百、知天命、知命之年:知命之年,指五十岁。

耳顺、耳顺之年、还历之年、花甲之年、耆[qí]:均指60岁。

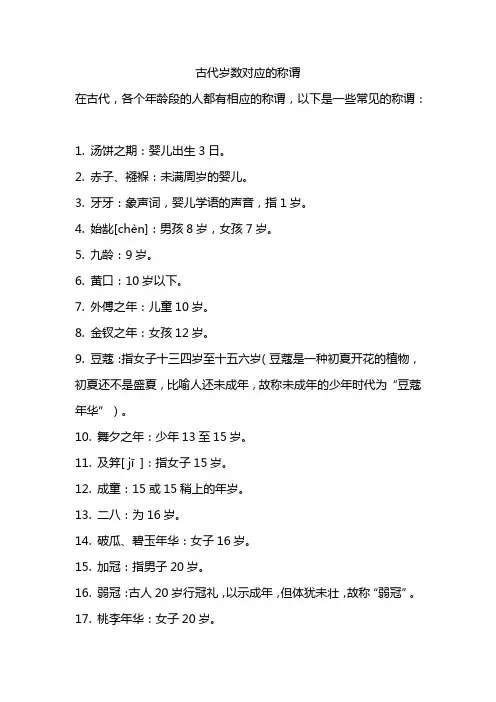

古代岁数对应的称谓

在古代,各个年龄段的人都有相应的称谓,以下是一些常见的称谓:

1. 汤饼之期:婴儿出生3日。

2. 赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

3. 牙牙:象声词,婴儿学语的声音,指1岁。

4. 始龀[chèn]:男孩8岁,女孩7岁。

5. 九龄:9岁。

6. 黄口:10岁以下。

7. 外傅之年:儿童10岁。

8. 金钗之年:女孩12岁。

9. 豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

10. 舞夕之年:少年13至15岁。

11. 及笄[ jī]:指女子15岁。

12. 成童:15或15稍上的年岁。

13. 二八:为16岁。

14. 破瓜、碧玉年华:女子16岁。

15. 加冠:指男子20岁。

16. 弱冠:古人20岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

17. 桃李年华:女子20岁。

18. 花信年华:女子24岁。

19. 始室:30岁。

20. 克壮:正当壮年,古代30岁为壮。

21. 艾:50岁。

22. 耄[mào]:古称八十岁至九十岁的年纪,形容年老,引申为昏乱之义。

23. 耋[dié] :七八十岁的年纪,泛指老年。

以上是古代各个年龄段的人的称谓,这些称谓反映了人们对不同年龄人的不同看法和期望。

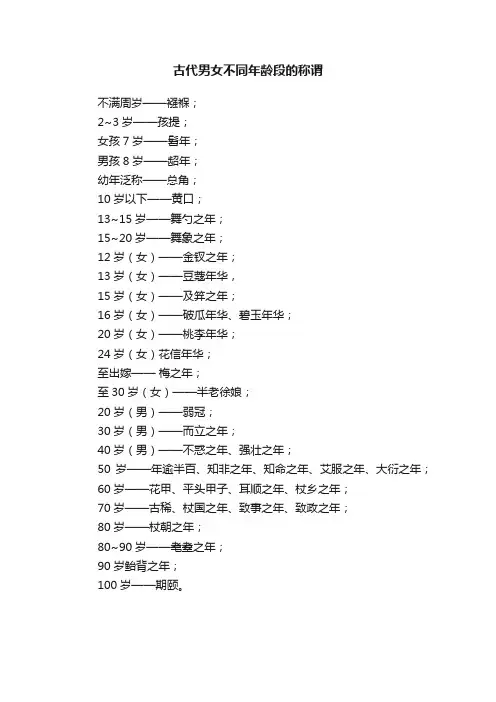

古代男女不同年龄段的称谓

不满周岁——襁褓;

2~3岁——孩提;

女孩7岁——髫年;

男孩8岁——龆年;

幼年泛称——总角;

10岁以下——黄口;

13~15岁——舞勺之年;

15~20岁——舞象之年;

12岁(女)——金钗之年;

13岁(女)——豆蔻年华,

15岁(女)——及笄之年;

16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华;

20岁(女)——桃李年华;

24岁(女)花信年华;

至出嫁——梅之年;

至30岁(女)——半老徐娘;

20岁(男)——弱冠;

30岁(男)——而立之年;

40岁(男)——不惑之年、强壮之年;

50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年;

70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年;

80岁——杖朝之年;

80~90岁——耄耋之年;

90岁鲐背之年;

100岁——期颐。

称谓指人们因亲属或其他关系而建立起来的称呼、名称。

称谓的使用,多种多样。

下面为大家带来古代的年龄称谓,希望大家喜欢!襁褓,不满周岁黄口,本指雏鸟,后比喻幼儿,10岁以下。

总角、孩提,幼年泛称。

垂髫(tiáo)、始龀(chèn),童年泛称。

幼学,10岁束发,15岁左右弱冠,20岁而立之年,30岁不惑之年,40岁知命之年、年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年,50岁花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年,60岁古稀、杖国之年、致事之年、致***之年,70岁杖朝之年,80岁耄耋(màodié)之年,八九十岁的年纪鲐背之年,90岁期颐(jīyí)之年,100岁1.初度:生日之时。

出自《离骚》:“皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。

”后也称生日为“初度”,如《元史》“朕初度之日群臣毋贺”。

2.赤子:初生的婴儿。

《孔颖达疏》:“子生赤色,故言赤子。

”3.襁褓:本意是指包裹婴儿的被子和带子,后借指未满周岁的婴儿。

4.孩提:两三岁的幼儿,亦作“孩抱”。

5.龆龀:儿童换齿年龄。

《韩诗外传》:“男八月生齿,八岁龆齿;女七月生齿,七岁而龆齿。

”即指七八岁的儿童。

6.垂髫:三四岁到八九岁的儿童。

古时童子未冠者头发下垂,因此以垂髫指儿童或童年。

7.幼学:十岁左右。

《礼记·曲礼上》:“人生十岁日幼,学。

”郑玄注:“名曰幼,时始可学也。

”后因称十岁为“幼学之年”。

8.总角:八九岁到十三四岁的少年儿童。

《礼记·内则》:“拂髦,总角。

”郑玄注:“总角,收发结之。

”后因称童年时代为“总角”。

9.黄口:本指雏鸟的嘴,后指儿童。

10.金钗之年:女子十二岁。

南朝梁·武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。

”即指古代女子十二岁开始戴钗梳妆。

11.豆蔻:本是植物名,代指十三四岁的少女。

杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

”后称女子十三四岁为“豆蔻年华”。

古诗文中古代年龄的代称古诗文中古代年龄的代称阅读古诗文,经常会遇到总角豆蔻而立古稀等称代年龄的词语。

弄清这些词语的出处、称代的年龄及其含义,对增强我们的古诗文阅读能力和提高我们的文化素养都具有一定的促进作用。

以下是语文小编跟大家分享的古代年龄的代称。

一起来看看吧!一、幼年、童年:孩提、总角、垂髫、成童、束发孩提指幼儿。

《孟子·尽心上》:孩提之童,无不知爱其亲者。

赵岐(东汉经学家)注:孩提,二三岁之间,在襁褓知孩笑,可提可抱也。

也作孩抱。

《后汉书·李善传》:续(李续)虽在孩抱,奉之不异长君。

总角指童年。

总,聚束;角,小髻。

《礼记·内则》:拂髦,总角。

郑玄(东汉经学家)注:总角,收发结之。

也作总丱(guàn)总发(fà)。

《诗经·齐风·甫田》:婉兮娈兮,总角丱兮。

丱,儿童发髻向上分开的样子。

潘岳(西晋文学家)《藉田赋》:被褐振裾,垂髫总发。

垂髫即小孩垂下来的头发,借指童年或儿童。

陶渊明《桃花源记》:黄发(古时认为黄发是长寿的特征,因此指老人)垂髫并怡然自乐。

成童古代一般称男子十五岁为成童。

《礼记·内则》:成童,舞象,学射御。

郑玄注:成童,十五以上。

《后汉书·李固传》:固弟子汝南郭亮,年始成童,游学洛阳。

李贤注:成童,年十五也。

但成童究竟指多大,古代说法不一。

《谷梁传·昭公十九年》:羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

范宁(东晋经学家)注:成童,八岁以上。

束发古代男子成童时把头发束成髻,盘在头顶,后来就用束发指成童的年龄。

《大戴礼记·保傅》:束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。

归有光《项脊轩志》:余自束发,读书轩中。

二、青少年:豆蔻、及笄、弱冠豆蔻指女子十三四岁的年龄。

杜牧《赠别二首(其一)》:娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

后因此称女子十三四岁为豆蔻年华。

及笄(jī)指女子十五岁,也称笄年。

笄,簪子;及笄,就是到了可以插簪子的年龄了。

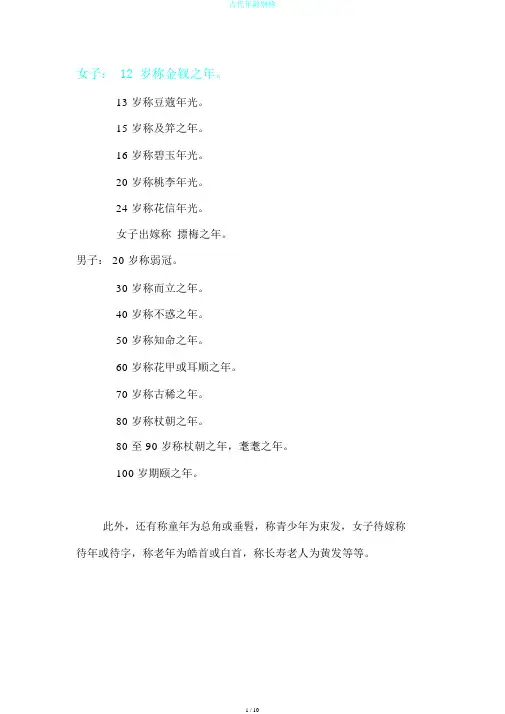

女子: 12 岁称金钗之年。

13岁称豆蔻年光。

15岁称及笄之年。

16岁称碧玉年光。

20岁称桃李年光。

24岁称花信年光。

女子出嫁称摽梅之年。

男子: 20 岁称弱冠。

30岁称而立之年。

40岁称不惑之年。

50岁称知命之年。

60岁称花甲或耳顺之年。

70岁称古稀之年。

80岁称杖朝之年。

80 至 90 岁称杖朝之年,耄耄之年。

100岁期颐之年。

此外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

【襁褓】不满周岁〖释意〗襁指婴儿的带子,褓指小儿的被子。

以后以此借指未满周岁的婴儿。

〖出处〗《论语·子路》:“夫如是,则四方之民襁负其子而至矣。

”【孩提】二三岁〖释意〗孩提: 2~3 岁的小孩。

少儿期间。

指少儿始知发笑尚在襁褓中。

〖出处〗孩提之童。

——《孟子·悉心》【髻年】女子七岁〖释意〗在头顶或脑后盘成各样形状的头发:发髻。

【龆年】男子八岁〖释意〗小孩换牙之年,引伸幼年。

【总角】幼年〖释意〗古代未成年的人把头发扎成髻。

借指童年期间,幼年。

〖出处〗《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴,言笑晏晏”,又《齐风·甫田》“总角兮”。

【黄口】十岁以下〖释意〗黄口:本指雏鸟的嘴,借指小孩;古代户役制度称小孩为黄,隋代以不满三岁的少儿为黄,唐朝以刚生的婴儿为黄。

以后,十岁以下小孩皆泛称为“黄口” 。

发展语义为无知的年青人,用以讽刺别人少不更事。

亦作“黄颔小儿” 、“黄口小儿”、“黄口小雀”。

〖出处〗《孔子家语·六本》云:“孔子见罗崔者,所得皆黄口小雀。

夫子问之曰:‘大雀独不得,何也?’罗曰:‘大雀善惊而难得,黄口贪食而易得。

’”【金钗之年】女子十二岁【豆蔻年光】女子十三四岁〖释意〗多年生草本植物,比喻处女,指女子十三四岁。

〖出自〗:唐·杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

”【舞勺之年】十三岁到十五岁〖释意〗古代小孩学文舞。

0岁度、孩提、赤子、襁褓、汤饼。

1岁牙牙、周晬。

2、3岁孩提8岁总角(8岁至14岁的少年)、童龀、髫龀-始龀、髫年:女孩-始龀、龆年:男孩。

9岁九龄、黄口、指数10岁幼学、外傅之年12岁金钗之年:女孩十二岁。

13岁豆蔻(十三四岁至十五六岁)、十三、舞夕之年(少年十三至十五岁)。

15岁及笄、结发、志学之年、束发、舞象之年(少年十五至二十岁)、成童16岁二八、碧玉年华、破瓜之年。

20岁加冠、弱冠、结发、桃李年华(女子二十岁)。

24岁花信年华30岁而立、始室、克壮、半老徐娘(女子三十岁)。

40岁不惑(不惑之年)、强壮之年。

50岁艾、半百、知天命、知非、艾服、大衍。

54岁六九年(六九五十四)60岁耳顺之年、高龄、花甲、还历之年、下寿、耆[qí]艾、平头甲子、杖乡。

61岁还历寿70岁从心之年、古稀、悬车之年、杖国之年、耋[dié]、耄[mào]耋[dié]之年、致事之年、致政之年。

77岁喜寿:指77岁,草书喜字似七十七,故特代指77岁。

80岁朝枚之年、朝枝之年、耄[mao]耋[die]之年、中寿、伞寿(因伞字的草体形似“八十”)。

88岁米寿(因米字拆开好似八十八。

此外,还含有年事虽高,但食欲旺盛之意)。

90岁上寿、鲐背、冻梨。

99岁白寿(百少一为99,故借指99岁)。

100岁上寿、期颐之年。

108岁茶寿(茶字上面廿,下面为八十八,二者相加得108岁)。

140岁双稀、双庆。

另外称儿童的有:童孺、垂髫、龆[tiao]、髫[tiáo]年、髫[tiáo]龄、稚。

另外称成人的有:冠者。

另外称老人的有:斑白、黄发、皓首、久寿、眉寿、姥[mu](年老的妇人) 、暮齿、暖寿、万寿、遐龄。

女性至出嫁:梅之年。

古代年龄表达古代年龄称谓分为襁褓、孩提、髫年、龆年、总角、垂髫、黄口、金钗之年、豆蔻年华、舞勺之年、束发、及笄之年、瓜年华、碧玉年华、破瓜之年、舞象之年、桃李年华、弱冠、花信年华、而立之年、不惑之年、强壮之年、年逾半百、知非之年、知命之年、大衍之年、杖家之年、花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年、下寿、古稀、杖国之年、致事之年、致政之年、杖朝之年、杖家之年、中寿、耄耋之年、鲐背之年、期颐、上寿、花甲重开、古稀双庆。

襁褓:不满周岁。

孩提:2-3岁。

髫年:女孩7岁。

龆年:男孩8岁。

总角:幼年泛称。

垂髫:童年。

黄口:10岁以下。

金钗之年:女孩12岁。

豆蔻年华:女孩13岁。

舞勺之年:13-15岁。

束发:青少年。

及笄之年:女孩15岁。

破瓜年华、碧玉年华、破瓜之年:女孩16岁。

舞象之年:15-20岁。

桃李年华:女孩20岁。

弱冠:男孩20岁。

花信年华:女孩24岁。

梅之年:至出嫁。

而立之年:男孩30岁。

不惑之年、强壮之年:男孩40岁。

年逾半百、知非之年、知命之年、大衍之年、杖家之年:50岁。

花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年、下寿:60岁。

古稀、杖国之年、致事之年、致政之年:70岁。

杖朝之年、杖家之年、中寿:80岁。

耄耋之年:80-90岁。

鲐背之年:90岁。

期颐、上寿:100岁。

花甲重开:120岁。

古稀双庆:140岁。

古代年岁称谓:古代年岁称谓包括儿童称谓、成人称谓、老人称谓。

儿童称谓:童孺:儿童。

垂髫[tiao]:指儿童。

儿童垂发叫髻。

垂髫:髫[tiáo],指古代儿童犹未束发时自然下垂的短发。

因而就用“垂髫”称幼儿或指人的幼童阶段。

也有说“垂发”的,意思相同,如《后汉书·吕强传》就有“垂发服戎,功成皓首”句。

垂髫:小孩子头发扎起来下垂着,指幼年。

垂髫:指幼年儿童(又叫“总角”)。

垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童(髫,古代儿童头上下垂的短发)。

龆[tiao]:儿童换牙。

龆年:童年。

髫[tiáo]年:童年。

古代年龄称谓及解释

在古代,人们有着非常丰富的年龄称谓,这些称谓往往反映了当时社会的文化和习俗。

以下是一些常见的古代年龄称谓:

1. 婴儿:婴儿是指刚出生的婴儿,有时候也用来指代新生儿。

2. 幼儿:幼儿是指年龄较小的孩子,一般指三岁以下。

3. 儿童:儿童是指年龄较小的孩子,一般指五岁以下。

4. 少年:少年是指年龄较小的孩子,一般指十二岁以下。

5. 青年:青年是指年龄较大的孩子,一般指十六至三十岁。

6. 壮年:壮年是指年龄较大的男人,一般指四十至六十岁。

7. 老年:老年是指年龄较大的男人,一般指六十至九十岁。

8. 耄耋:耄耋是指年龄较大的老人,一般指八九十岁以上。

9. 花甲:花甲是指年龄较大的老人,一般指六十岁以上。

10. 古稀:古稀是指年龄较大的老人,一般指七十岁以上。

以上是一些常见的古代年龄称谓,这些称谓不仅反映了当时社会的文化和习俗,也反映了人们的年龄特征和生命历程。

在古代,人们对于年龄的称谓十分考究,这些称谓不仅反映了当时社会的文化和习俗,也反映了当时的思想和哲学观念。

在古代,人们有着非常丰富的年龄称谓,这些称谓不仅反映了当时社会的文化和习俗,也反映了当时的思想和哲学观念。

本文介绍了一些常见的古代年龄称谓,并简要解释了这些称谓的含义。

希望通过本文的介绍,读者能够更好地理解古代文化和历史。

古代年龄说法种种

古人的年龄有时不用数字表示,不直接说出某人多少岁或自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。

垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童(髫,古代儿童头上下垂的短发)。

总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。

弱冠是男子二十岁(古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,因为还没达到壮年,故称“弱冠”)。

而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。

不惑是男子四十岁(不惑,“不迷惑、不糊涂”之意)。

知命是男子五十岁(知命,“知天命”之意)。

花甲是六十岁。

古稀是七十岁。

耄(mao)耋(die)指八九十岁。

期颐指一百岁。

总角:总,聚束;角,小髻,意为收发结之,即儿童的发髻向上分开的样子,俗称小丫角,因此称童年时代为「总角」。

垂髫:髫,古时小孩下垂的头发,于是以「垂髫」指童年或儿童。

始龀:龀,儿童换牙,即脱去乳牙长出恒牙。

按生理常规,男孩八岁、女孩七岁时换牙,「始龀」便成了童年的代称。

束发:束,捆,结 之意。

古代男孩成童时束发为髻,因以「束发」为成童的代称,通常年十五岁始称成童。

古代年岁的别称

总角:指童年。

语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。

以后称童年为“总角”。

陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。

”

垂髫:指童年。

古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。

潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。

”

束发:指青少年。

一般指15岁左右,这时应该学会各种技艺。

《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。

”

及笄:指女子15岁。

语出《礼记·内则》“女子……十有五年而笄”。

“笄”,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁。

待年:指女子成年待嫁,又称“待字”。

语出《后汉书·曹皇后记》“小者待年于国”。

以后称女子待嫁的年岁为“待年”。

《文选·宋文皇帝元皇后哀策文》:“爰自待年,金声夙振。

”

弱冠:指男子20岁。

语出《礼记·曲礼上》“二十曰弱冠”。

古代男子20岁行冠礼,表示已经成年。

左思《咏史》诗之一:“弱冠弄柔翰,卓荦观群书。

”

而立:指30岁。

语出《论语·为政》“三十而立”。

以后称三十岁为“而立”之年。

《聊斋志异·长清僧》:“友人或至其乡,敬造之,见其人默然诚笃,年仅而立。

”

不惑:指40岁。

语出《论语·为政》“四十而不惑”。

以后用“不惑”作40岁的代称。

应璩《答韩文宪书》:“足下之年,甫在不惑。

”

艾:指50岁。

语出《礼记·曲礼上》“五十曰艾”。

老年头发苍白如艾。

《民国通俗演义》三十七回:“……我年已及艾,还有什么不满意的事?”

花甲:指60岁。

以天干地支名号错综参互而得名。

计有功《唐诗纪事》卷六十六:“(赵牧)大中咸通中效李长吉为短歌,对酒曰:‘手挪六十花甲子,循环落落如弄珠’。

”

古稀:指70岁。

语出杜甫《曲江》诗:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

”亦作“古希”。

皓首:指老年,又称“白首”。

《后汉书·吕强传》:“故太尉段颍,武勇冠世,习于边事,垂发服戎,功成皓首。

”

黄发:指长寿老人。

语出《诗经》,如《诗·鲁颂·宫》“黄发台背”。

老人头发由白转黄。

曹植《赠白马王彪》:“王其爱玉体,俱享黄发期。

”陶渊明《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。

”

鲐背:指长寿老人。

语出《诗经》,如《诗·大雅·行苇》“黄台背”,“台”与,“鲐”通用。

《尔雅·释诂》:“鲐背,寿也。

”老人身上生斑如鲐鱼背。

期颐:指百岁。

语出《礼记·曲礼上》“百年曰期颐”。

谓百岁老人应由后代赡养。

苏拭《次韵子由三首》:“到处不妨闲卜筑,流年自可数期颐。

”

古代年龄称谓

不满周岁----襁褓;

2~3岁-----孩提;

女孩7岁-----髫年;

男孩8岁-----龆年;

幼年泛称----总角;

10岁以下----黄口;

13~15岁----舞勺之年;

15~20岁----舞象之年;

12岁(女)---金钗之年;

13岁(女)---豆蔻年华,

15岁(女)---及笄之年;

16岁(女)---破瓜年华、碧玉年华;

20岁(女)---桃李年华;

24岁(女)---花信年华;

至出嫁-----梅之年;

至30岁(女)--半老徐娘;

20岁(男)---弱冠;

30岁(男)---而立之年;

40岁(男)---不惑之年、强壮之年;

50岁------年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;

60岁------花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年;

70岁------古稀、杖国之年、致事之年、致政之年;

80岁------杖朝之年;

80~90岁----耄耋之年;

90岁------鲐背之年;

100岁------期颐。

〖襁褓〗婴儿、〖孩提〗2~3岁的儿童、〖髫年〗7岁女孩、〖韶年〗7岁男孩、〖黄口〗10岁以下的儿童、〖总角·垂髫〗幼年儿童、〖舞勺之年〗13~15岁的少年、〖舞象之年〗15~20岁的少年、〖金钗之年〗12岁女子、〖豆蔻年华〗13岁女子、〖及笄之年〗15岁女子、〖碧玉年华〗16岁女子、〖桃李年华〗20岁女子、〖花信年华〗24岁女子、〖标梅之年〗出嫁女子、〖弱冠〗20岁男子、〖而立之年〗30岁男子、〖不惑之年〗40岁男子、〖知命·知天命·半百·知非之年〗50岁男子、〖花甲·平头·甲子、耳顺之年〗60岁男子、〖耆年〗60岁男子、〖古稀之年〗70岁男子、〖杖朝之年〗80岁男子、〖鲐背·耄耋之年〗80~90岁男子、〖期颐〗100岁男子。