计算机病毒的历史共37页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:37

计算机病毒发展历史是怎么样的计算机病毒历史是怎么样的呢?你有去了解过吗?下面由店铺给你做出详细的计算机病毒历史介绍!希望对你有帮助!计算机病毒1.第一代病毒第一代病毒的产生年限可以认为在1986-1989年之间,这一期间出现的病毒可以称之为传统的病毒,是计算机病毒的萌芽和滋生时期。

由于当时计算机的应用软件少,而且大多是单机运行环境,因此病毒没有大量流行,流行病毒的种类也很有限,病毒的清除工作相对来说较容易。

这一阶段的计算机病毒具有如下的一些特点:(1)病毒攻击的目标比较单一,或者是传染磁盘引导扇区,或者是传染可执行文件。

(2)病毒程序主要采取截获系统中断向量的方式监视系统的运行状态,并在一定的条件下对目标进行传染。

(3)病毒传染目标以后的特征比较明显,如磁盘上出现坏扇区,可执行文件的长度增加、文件建立日期、时间发生变化,等等。

这些特征容易被人工或查毒软件所发现。

(4)病毒程序不具有自我保护的措施,容易被人们分析和解剖,从而使得人们容易编制相应的消毒软件。

然而随着计算机反病毒技术的提高和反病毒产品的不断涌现,病毒编制者也在不断地总结自己的编程技巧和经验,千方百计地逃避反病毒产品的分析、检测和解毒,从而出现了第二代计算机病毒。

计算机病毒2.第二代病毒第二二代病毒又称为混合型病毒(又有人称之为“超级病毒”),其产生的年限可以认为在1989-1991年之间,它是计算机病毒由简单发展到复杂,由单纯走向成熟的阶段。

计算机局域网开始应用与普及,许多单机应用软件开始转向网络环境,应用软件更加成熟,由于网络系统尚未有安全防护的意识,缺乏在网络环境下病毒防御的思想准备与方法对策,给计算机病毒带来了第一次流行高峰。

这一阶段的计算机病毒具有如下特点:(1)病毒攻击的目标趋于混合型,即一种病毒既可传染磁盘引导扇区,又可能传染可执行文件。

(2)病毒程序不采用明显地截获中断向量的方法监视系统的运行,而采取更为隐蔽的方法驻留内存和传染目标。

病毒的发展史与特性计算机病毒被公认为数据安全的头号大敌,据调查显示全球每天就有1万个新病毒出现1,从1987年电脑病毒受到世界范围内的普遍重视,我国也于1989年首次发现电脑病毒。

目前,新型病毒正向更具破坏性、更加隐秘、感染率更高、传播速度更快等方向发展。

因此,必须深入了解电脑病毒的发展史与基本常识,加强对电脑病毒的防范。

病毒的设想:第一份关于计算机病毒理论的学术工作(虽然"病毒"一词在当时并未使用)于1949年由约翰·冯·诺伊曼完成。

当时是以"Theory and Organization of Complicated Automata"为题的一场在伊利诺伊大学的演讲,稍后改以"Theory of self-reproducing automata"为题出版。

冯·诺伊曼在他的论文中描述一个计算机程序如何复制其自身。

1972年,Veith Risak根据冯·诺伊曼在自我复制上的工作为基础发表"Self-reproducing automata with minimal information exchange"1一公司调查显示全球每天就有1万个新病毒出现互联网档案馆的存档,存档日期2005-03-15.,新华网一文。

该文描述一个以西门子4004/35计算机系统为目标,用汇编语言编写,具有完整功能的计算机病毒。

1980年,Jürgen Kraus于多特蒙德大学撰写他的学位论文"Self-reproduction of programs"。

在他的论文中,他假设计算机程序可以表现出如同病毒般的行为。

“病毒”一词最早用来表达此意是在弗雷德·科恩(Fred Cohen)1984年的论文《电脑病毒实验》。

而病毒一词广为人知是得力于科幻小说。

一部是1970年代中期大卫·杰洛德(David Gerrold)的《When H.A.R.L.I.E. was One》,描述了一个叫“病毒”的程序和与之对战的叫“抗体”的程序;另一部是约翰·布鲁勒尔(John Brunner)1975年的小说《震荡波骑士》,描述了一个叫做“磁带蠕虫”、在网络上删除数据的程序。

计算机病毒的历史计算机病毒的形成有着悠久的历史,并还在不断地发展。

下面我们来回顾计算机病毒的产生和发展的历史。

计算机刚刚诞生,就有了计算机病毒的概念。

1949年,计算机之父冯·诺依曼在《复杂自动机组织论》中便定义了计算机病毒的概念--即一种"能够实际复制自身的自动机"。

1960年,美国的约翰·康维在编写"生命游戏"程序时,首先实现了程序自我复制技术。

他的游戏程序运行时,在屏幕上有许多"生命元素"图案在运动变化。

这些元素过于拥挤时,会因缺少生存空间而死亡。

如果元素过于稀疏会由于相互隔绝失去生命支持系统,也会死亡。

只有处于合适环境的元素才非常活跃,它们能够自我复制并进行传播。

贝尔实验室的三位年轻程序员也受到冯·诺依曼理论的启发,发明了"磁心大战"游戏。

玩这个游戏的两个人编制许多能自身复制、并可保存在磁心存储器中的程序,然后发出信号。

双方的程序在指令控制下就会竭力去消灭对方的程序。

在预定的时间内,谁的程序繁殖得多,谁就得胜。

这种有趣的游戏很快就传播到其他计算机中心。

由于这种程序与生物医学上的"计算机病毒"同样具有传染和破坏的特性,所以后来就把这种具有自我复制和破坏机理的程序称为计算机病毒。

1、国外情况概述80年代起,IBM公司的PC系列微机因为性能优良,价格便宜逐渐成为世界微型计算机市场上的主要机型。

但是由于IBM PC系列微型计算机自身的弱点,尤其是DOS操作系统的开放性,给计算机病毒的制造者提供了可乘之机。

因此,装有DOS操作系统的微型计算机成为病毒攻击的主要对象。

1983年出现了研究性计算机病毒报告。

1987年,世界各地的计算机用户几乎同时发现了形形色色的计算机病毒,如大麻、IBM圣诞树、黑色星期五等等。

面对计算机病毒的突然袭击,众多计算机用户甚至专业人员都惊慌失措。

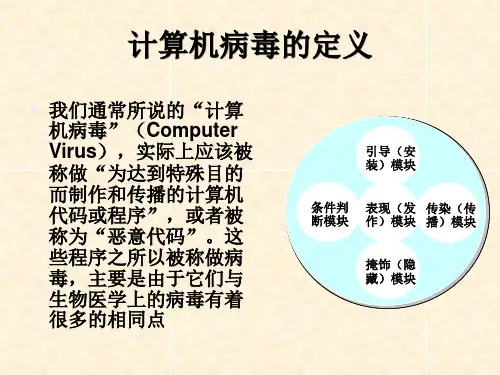

计算机病毒论文目录一、定义………………………………………………………………⑵二、起源………………………………………………………………⑵三、种类………………………………………………………………⑶四、特点………………………………………………………………⑷五、危害………………………………………………………………⑹六、表现症状………………………………………………………⑻七、防御………………………………………………………………⑼八、发展………………………………………………………………⑽九、未来………………………………………………………………⑿一、定义计算机病毒(Computer Virus)在《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中被明确定义,病毒指“编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码”。

而在一般教科书及通用资料中被定义为:利用计算机软件与硬件的缺陷,由被感染机内部发出的破坏计算机数据并影响计算机正常工作的一组指令集或程序代码。

最早科学定义出现在 1983:在Fred Cohen (南加大) 的博士论文“计算机病毒实验”“一种能把自己(或经演变)注入其它程序的计算机程序”启动区病毒,宏(macro)病毒,脚本(script)病毒也是相同概念传播机制同生物病毒类似。

生物病毒是把自己注入细胞之中。

二、起源病毒不是来源于突发或偶然的原因。

一次突发的停电和偶然的错误,会在计算机的磁盘和内存中产生一些乱码和随机指令,但这些代码是无序和混乱的,病毒则是一种比较完美的,精巧严谨的代码,按照严格的秩序组织起来,与所在的系统网络环境相适应和配合起来,病毒不会通过偶然形成,并且需要有一定的长度,这个基本的长度从概率上来讲是不可能通过随机代码产生的。

跟计算机一样,计算机病毒的起源也是美国,早在六十年代初期,著名的AT&T BEL LAB有一群年轻的研究人员,常常做完工作后,就留在实验室里兴致勃勃地玩一种他们自己独创的计算机游戏,一种叫做DARWIN的游戏,它是由每个人编制一段程序,然后输入计算机运行,相互展开攻击,设法毁灭别人的程序,这种程序就是计算机病毒的雏形,当时人们并没有意识到这一点,计算机病毒只是出现在科幻小说里作为故弄玄虚的作料,没有人相信在现实生活中会出现这种东东。

计算机病毒发展史我国现在计算机发展最大的制约因素就是网络病毒,所以要加强计算机的网络安全,阻止病毒的侵入是发展现代计算机的重中之重。

下面是店铺收集整理的计算机病毒发展史,希望对大家有帮助~~计算机病毒发展史1计算机病毒的含义、特点《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中被明确定义,病毒指“编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码”。

现今我们可以从不同角度给计算机病毒更多元的定义。

一种定义是能够实现自身复制且借助一定的载体存在的具有潜伏性、传染性和破坏性的程序,通过磁盘、磁带和网络等作为媒介传播扩散,能“传染”其它程序的程序。

另一种是通过磁盘、磁带和网络等作为媒介传播扩散,能“传染”其它程序的程序。

还有的定义是一种人为制造的程序,它能通过不同的途径潜伏或者寄生在各种存储媒体(如磁盘、内存)或程序里,当时机成熟会自己复制繁衍和传播,使计算机的资源受到不同程度的迫害。

故计算机病毒就是能够通过某种途径潜伏在计算机存储介质(或程序)里,当达到某种条件时即被激活的具有对计算机资源进行破坏的一组程序或指令集合。

计算机病毒是高技术犯罪,具有瞬时性、动态性和随机性。

它有自己显著的特征:第一,破坏性凡是由软件手段能触及到计算机资源的地方均可能受到计算机病毒的破坏。

其表现:占用CPU时间和内存开销,从而造成进程堵塞或破坏计算机内的文件,打乱屏幕的显示等。

第二,寄生性计算机病毒寄生在其他程序之中,当执行这个程序时,病毒就起破坏作用,而在未启动这个程序之前,它是不易被人发觉的。

第三,潜伏性第一种表现是专用采用病毒检测程序,否则病毒可以静静地躲在磁盘或磁带里呆上几天,甚至几年,等时机成熟,就会四处繁殖、扩散,继续为害。

潜伏性的第二种表现是,计算机病毒的内部往往有一种触发机制,不满足触发条件时,计算机病毒除了传染外不做什么破坏。

触发条件一旦得到满足,有的在屏幕上显示信息、图形或特殊标识,有的则执行破坏系统的操作。

电脑病毒最初的历史,可以追溯至一九八二年。

当时,电脑病毒这个名词还未正式被定义。

该年,Rich Skerta 撰写了一个名为"Elk Cloner"的电脑程式,使其成为了电脑病毒史上第一种感染个人电脑(Apple II )的电脑病毒,它以软磁碟作传播媒介,破坏程度可说是相当轻微,受感染电脑只会在萤光幕上显示一段小小的诗句:"It will get on all your disksIt will infiltrate your chipsYes it's Cloner!It will stick to you like glueIt will modify ram tooSend in the Cloner!"1984 ― 电脑病毒正式被定义Fred Cohen于一九八四发表了一篇名为"电脑病毒― 理论与实验(Computer Viruses ― Theory and Experiments)"的文章,当中除了为"电脑病毒"一词下了明确的定义外,也描述了他与其他专家对电脑病毒研究的实验成果。

1986 ― 首种广泛传播于MS-DOS 个人电脑系统的电脑病毒首宗恶意并广泛传播的电脑病毒始于一九八六年,该种电脑病毒名为"脑(Brain)",由两位巴基斯坦籍的兄弟所编写,能破坏电脑的起动区(boot-sector),亦被视为第一只能透过自我隐藏来逃避侦测的病毒。

1987 ― 档案感染型病毒(Lehigh 和圣诞虫Christmas Worm)一九八七年,Lehigh 病毒于美国Lehigh 大学被发现,是首只档案感染型病毒(File infectors)。

档案感染型病毒主要通过感染.COM 档案和.EXE档案,来破坏资料、损毁档案配置表(FAT)或在染毒档案执行的过程中感染其它程式。

1988 ― 首种Macintosh 电脑病毒的出现以及CERT组织的成立第一种袭击麦金塔(Macintosh)电脑的病毒MacMag在这年出现,而"互联网虫"(Internet Worm)亦引起了第一波的互联网危机。

计算机病毒发展简史【提要】普通病毒网络蠕虫病毒变形病毒【内容】计算机病毒的发展过程可分为三个阶段:普通计算机病毒、网络蠕虫病毒、和变形病毒。

普通计算机病毒20世纪60年代初,美国贝尔实验室里,三个年轻的程序员编写了一个名为“磁心大战”的游戏,游戏中通过复制自身来摆脱对方的控制,这就是所谓的病毒的第一个雏形。

20世纪70年代,美国作家雷恩在其出版的《P1的青春》一书中构思了一种能够自我复制的计算机程序,并第一次称之为“计算机病毒”。

1983年11月,在国际计算机安全学术研讨会上,美国计算机专家首次将病毒程序在VAX/750计算机上进行了实验,世界上第一个计算机病毒就这样出生在实验室中。

20世纪80年代后期,巴基斯坦有两个编软件为生的兄弟,他们为了打击那些盗版软件的使用者,设计了一个名为“巴基斯坦智囊”的病毒,该病毒只传染软盘引导,这就是最早在世界上流行的一个真正的病毒。

1988至1989年,我国也相继出现了能感染硬盘和软盘引导区Stone(石头)病毒,该病毒体代码中有明显的标志“Your PC new Stoned! ”、“LEGALISE MARIJUANA”,也称为“大麻”病毒等。

该病毒感染软硬盘0面0道1扇区,并修改部分中断向量表。

该病毒不隐藏也不加密自身代码,所以很容易被查出和解除。

类似这种特性的还有小球、Azusa/hong-kong/2708、Michaelangelo,这些都是从国外感染进来的。

而国产的有Blody、Torch、Disk Killer等病毒,实际上他们大多数是Stone病毒的翻版。

20世纪90年代初,感染文件的病毒有Jerusalem(黑色13号星期五)、Yankee Doole、Liberty、1575、Traveller、1465、2062、4096等,主要感染.COM和.EXE文件。

这类病毒修改了部分中断向量表,被感染的文件明显地增加了字节数,并且病毒主体代码没有加密,也容易被查出和解除。