《闻一多先生的说和做》赏析

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

《闻一多先生的说和做》解读(作品赏析)这篇文章选自1980年2月12日的《人民日报》。

是“农民诗人”臧克家(zāng kè jiā)所作,原名《“说和作──记闻一多先生言行片断”》,入选初中教材时经作者同意更改为此名称[1] (2017年人教社教材改版,改版后文章恢复初名[2] )。

这篇文章不是人物传记,却记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

《闻一多先生的说和做》原文“人家说了再做,我是做了再说。

”“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。

”作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。

那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。

仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。

他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。

杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。

闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。

饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。

深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。

一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做”了。

作出了卓越的成绩。

“做”了,他自己也没有“说”。

他又由唐诗转到楚辞。

十年艰辛,一部“校补”赫然而出。

别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。

他又向“古典新义”迈进了。

他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,--作为学者的方面。

闻一多先生还有另外一个方面,--作为革命家的方面。

《说和做》课文批注一、整体感知部分。

1. 标题批注。

- “说和做”直接点明了文章论述的核心内容,简洁明了。

这是一种非常典型的关系型话题,暗示文章将围绕着“说”与“做”的关系展开论述,引发读者思考在生活、学习、工作等场景中应该如何对待说与做。

2. 文章开头批注。

- 文章开头从闻一多先生“人家说了再做,我是做了再说”的话语引入。

这一开头方式开门见山,直接呈现出闻一多先生对待“说和做”的独特态度,吸引读者进一步探究他是如何做的,这种先声夺人的写法,能够迅速抓住读者的注意力,使读者急于了解闻一多先生的事迹。

二、内容分析部分。

1. 对闻一多先生“做了再说”的事例批注。

- 如他潜心贯注研究古代典籍。

这一行为体现了他的实干精神。

他不是先夸夸其谈自己要做什么研究,取得什么成果,而是默默埋头于浩如烟海的古代典籍之中。

“目不窥园,足不下楼”“头发零乱”“饭几乎忘了吃”等细节描写,生动地展现了他在做学问时的专注程度。

这些描写从侧面反映出他对“做”的重视,他把精力都放在实际行动上,而不是空口说白话。

- 在研究过程中,他“沥尽心血”,这表明他为了做学问付出了巨大的努力。

他对学术的执着追求,是他“做了再说”的最好体现。

他的这种做法与那些只说不做或者先说后做却难以付诸行动的人形成了鲜明的对比。

2. 对闻一多先生“说了就做”的事例批注。

- 在起稿政治传单、群众大会演说等方面,闻一多先生表现出“说了就做”的特点。

这是他在社会变革时期积极投身民主运动的体现。

他从一个专注于学术研究的学者转变为一个勇敢的民主战士。

- 他“大骂特务”,这一行为显示出他的勇敢无畏。

在当时特务横行、白色恐怖笼罩的环境下,他毫不畏惧,用自己的言论和行动来表达对反动势力的抗议。

他的这种转变,说明他的“说”和“做”都是基于对正义的追求,对国家和民族命运的深切关注。

他的“说”不再仅仅是学术上的论述,而是对社会黑暗的揭露和对民主自由的呼吁;他的“做”也不再局限于学术研究,而是投身到实际的革命斗争中去。

《说和做——记闻一多先生的言行片段》《说和做——记闻一多先生言行片段》是“农民诗人”臧克家的作品,最早刊登在1980年2月12日的《人民日报》,入选人教版初中语文教材时经作者同意更名为《闻一多先生的说和做》,2017年春季改版之后恢复原题目。

这篇文章记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

本课不少语句读起来能引发联想和丰富的感受,可以从词语和语句的角度去挖掘背后闻一多人物形象,关注细节描写背后的人物精神。

【知识与能力目标】1.积累消化落实字词,尤其是四字成语;2.朗读课文,理清文章思路,把握文章内容;3.品味文中生动形象的语言,并从中分析闻一多先生的品格和精神。

【过程与方法目标】在教师的引导下,学生采用自主、合作、探究的学习方法。

【情感态度价值观目标】1.梳理闻一多先生的“说”和“做”,学习他的崇高品格和革命精神;2.关注文中的细节描写,理解细节描写的作用;3.勾画精彩语句,揣摩体味其含义和表达效果。

【教学重点】梳理闻一多先生的“说”和“做”,学习他的崇高品格和革命精神。

【教学难点】勾画精彩语句,揣摩体味其含义和表达效果。

一、课程导入上一课,我们学习了杨振宁写的《邓稼先》,了解了“两弹元勋”邓稼先无私奉献的一生。

邓稼先的最高成就在于领导学者和技术人员成功设计了原子弹和氢弹,这不仅将我国国防事业推到了一个新的制高点,而且还间接推进了我国外交方面的进展。

这些发生在20世纪六七十年代。

现在让我们的目光放到更前面的一个时代,即20世纪三四十年代,在那个时代,也伫立着一位形象高大的人,他叫闻一多。

我们一起来了解他。

二、作者介绍看课下注释○1,你标划了哪些部分。

关注两位同是诗人的身份,《邓稼先》是科学家笔下的科学家,而本篇则是诗人笔下的诗人。

这些只是笼统的介绍,其实除此之外,臧克家是闻一多的学生,所以本篇也是学生笔下的老师。

三、细析课文借解决字词而解决文章结构问题和闻一多人物形象。

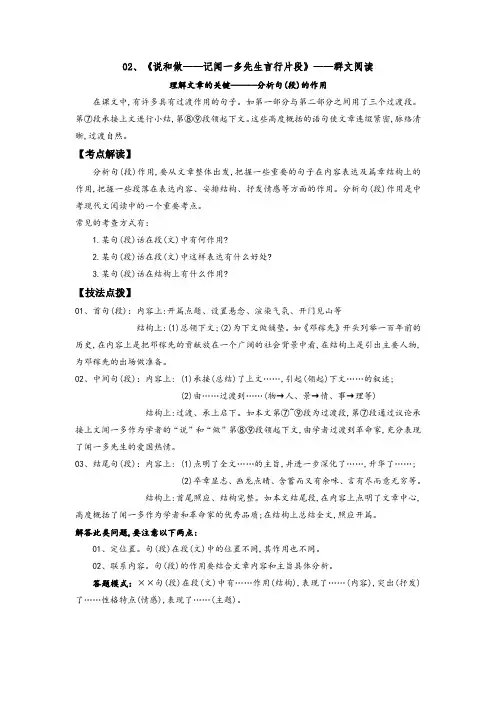

02、《说和做——记闻一多先生言行片段》——群文阅读理解文章的关键———分析句(段)的作用在课文中,有许多具有过渡作用的句子。

如第一部分与第二部分之间用了三个过渡段。

第⑦段承接上文进行小结,第⑧⑨段领起下文。

这些高度概括的语句使文章连缀紧密,脉络清晰,过渡自然。

【考点解读】分析句(段)作用,要从文章整体出发,把握一些重要的句子在内容表达及篇章结构上的作用,把握一些段落在表达内容、安排结构、抒发情感等方面的作用。

分析句(段)作用是中考现代文阅读中的一个重要考点。

常见的考查方式有:1.某句(段)话在段(文)中有何作用?2.某句(段)话在段(文)中这样表达有什么好处?3.某句(段)话在结构上有什么作用?【技法点拨】01、首句(段):内容上:开篇点题、设置悬念、渲染气氛、开门见山等结构上:(1)总领下文;(2)为下文做铺垫。

如《邓稼先》开头列举一百年前的历史,在内容上是把邓稼先的贡献放在一个广阔的社会背景中看,在结构上是引出主要人物,为邓稼先的出场做准备。

02、中间句(段):内容上: (1)承接(总结)了上文……,引起(领起)下文……的叙述;(2)由……过渡到……(物→人、景→情、事→理等)结构上:过渡、承上启下。

如本文第⑦~⑨段为过渡段,第⑦段通过议论承接上文闻一多作为学者的“说”和“做”第⑧⑨段领起下文,由学者过渡到革命家,充分表现了闻一多先生的爱国热情。

03、结尾句(段):内容上: (1)点明了全文……的主旨,并进一步深化了……,升华了……;(2)卒章显志、画龙点睛、含蓄而又有余味、言有尽而意无穷等。

结构上:首尾照应、结构完整。

如本文结尾段,在内容上点明了文章中心,高度概括了闻一多作为学者和革命家的优秀品质;在结构上总结全文,照应开篇。

解答此类问题,要注意以下两点:01、定位置。

句(段)在段(文)中的位置不同,其作用也不同。

02、联系内容。

句(段)的作用要结合文章内容和主旨具体分析。

答题模式:××句(段)在段(文)中有……作用(结构),表现了……(内容),突出(抒发)了……性格特点(情感),表现了……(主题)。

说和做课文精讲一、章节划分《说和做》是臧克家先生为纪念闻一多先生而写的一篇散文。

这篇文章从“说”和“做”两个方面来展示闻一多先生的形象,以表达对这位杰出学者的深深怀念和崇高敬意。

以下是《说和做》的章节划分:第一部分:说和做章节1:介绍闻一多先生的“说”和“做”两个方面,展现他的学者形象和革命精神。

章节2:具体描述闻一多先生在“说”和“做”上的卓越表现,包括他的学术成果、政治态度和人格魅力等。

第二部分:学者的方面章节3:详细介绍闻一多先生作为学者的卓越成就和学术贡献,突出他的学识渊博和严谨治学。

章节4:通过具体事例,展示闻一多先生在学术研究上的独立思考和勇于创新的精神。

第三部分:革命家的方面章节5:介绍闻一多先生作为革命家的勇敢坚定和无私奉献,强调他对民族独立和社会进步的贡献。

章节6:通过闻一多先生的实际行动和言论,展示他在革命斗争中的坚定立场和英勇斗争精神。

第四部分:说和做的统一章节7:总结闻一多先生在“说”和“做”上的统一,强调他的言行一致和表里如一。

章节8:通过对闻一多先生的评价和怀念,表达对他的敬仰和纪念之情。

二、文章赏析《说和做》这篇文章通过深入剖析闻一多先生的“说”和“做”,展示了他的卓越品质、无私奉献精神和坚定信仰,表达了作者对这位杰出学者的深深怀念和崇高敬意。

文章从“说”和“做”两个方面入手,展现了闻一多先生在不同领域的卓越表现。

在学术领域,他严谨治学、独立思考,勇于创新,取得了丰硕的学术成果。

在政治领域,他敢于直言不讳,勇于为正义事业发声,展现了他的革命精神和爱国情怀。

这种“说”和“做”的统一,使闻一多先生成为了一个言行一致、表里如一的杰出人物。

文章通过具体事例来展示闻一多先生的卓越品质和无私奉献精神。

比如,他为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食;他在革命斗争中坚定立场,英勇斗争,甚至不惜牺牲自己的生命。

这些事例充分展现了闻一多先生为了民族独立和社会进步所做出的巨大贡献和牺牲。

《说和做——记闻一多先生言行片段》重点问题整理一、课文理解:1.文章从哪两个方面写闻一多先生的“说”与“做”?把这两方面结合起来看,闻一多先生是怎样一个人?读了全文,我们可以了解闻一多先生前期为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,十数年如一日,终于在学术上取得累累硕果。

后期则投身于民主运动,成为中国革命知识分子的楷模。

闻一多先生在前期和后期所走的道路不同,但在,体现出民主战士的大勇言行一致方面却有相同之处。

(闻一多先生是口的巨人,行的高标,是卓越的学者,大勇的革命烈士。

)2.文章分两个部分。

其过渡段的作用是:连缀紧密,脉络清楚,过渡自然。

把闻一多先生作为学者和作为革命家方面的情况用极其简明的语言并列地提出来,给读者以深刻的印象。

3.文章开篇是怎样起笔的?这样写有什么好处?文章引用闻一多先生的话起笔,直接点题,不拐弯子。

摆到读者眼前的引文经过了精心挑选,言简意明。

它有两个特点:一是运用比较的方法突出闻一多先生对待“说”与“做”的态度;二是语意递进加深:“做了再说”,“做了也不一定说”。

文章采用这样的方法起笔,不仅开门见山,而且引起悬念:闻一多先生是这样说的,又是怎样做的呢?使读者迫不及待地要读下文。

4.闻一多先生在两个方面的“说”与“做”矛盾不矛盾?作者为什么采用这样的方法来叙述,意图何在?尽管闻先生在两个方面对待“说”与“做”的情况迥然不同,但实质上二者并不矛盾。

二者统一在言论与行动的完全一致,而且以宝贵的生命“证实了他的,言?和,行?”。

言行一致是闻先生人格的写照。

如果笼统地写,容易落入窠臼,流于一般化。

作者采用剖析的方法记述,具体、实在。

不仅从不同的侧面揭示了闻先生的精神世界,而且揭示了他思想前进的历程。

二、精彩段落赏析:(一)作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。

那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

①他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。

2 说和做--记闻一多先生言行片段教学重点1.梳理闻一多先生的“说”和“做”,学习他的崇高品格和革命精神。

指导学生梳理闻-多先生作为学者与民主战士时“说”和“做”的不同之处,深人学习其品格和精神。

2.关注文中的细节描写,理解细节描写的作用。

本文在叙述中注意通过细节描写来展现闻一多的人物形象,例如,“目不窥园,足不下楼”“头发凌乱”“睡得很少”等细节,就突出表现了闻一多先生刻苦的治学精神。

3.勾画精彩语句,揣摩体味其含义和表达效果。

本文不少语句读起来像诗,能引发丰富的感受和联想。

例如,“仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍”等句。

注意引导学生从理解含义和体味表达效果两方面去思考。

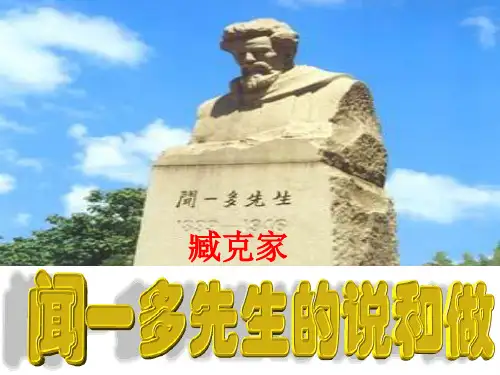

..........课文研读…一、整体把握本文记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

毛泽东同志在《别了,司徒雷登》一文中指出:“许多曾经是自由主义者或民主个人主义者的人们,在美国帝国主义者及其走狗国民党反动派面前站起来了。

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

”他高度赞扬闻一多表现了我们民族的英雄气概。

具有我们民族的英雄气概,是闻一多先生精神品格的最主要方面,这在这篇文章中充分表现出来了。

文章的后半部分,着力写闻一多先生是“大勇的革命烈士”。

然而,闻一多先生一生中主要身份是学者、诗人。

因此,这篇文章前半部分写闻一多先生前期怎样为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,十多年如一日,终于在学术上取得累累硕果,着力表现闻一多先生是“卓越的学者”。

闻一多先生前期潜心于学术,后期投身于民主运动,这反映了他对社会认识的变化。

但作为一名卓越的学者,一名伟大的爱国者,一位言行一致的志士仁人,他是始终如一的。

这篇文章写得十分精粹,只用约一千字,就突出地表现了闻一多先生思想品格的最本质特征。

精选的典型事例,精致严谨的结构,精练的诗一般的语言,精当的抒情性议论。

说和做中心思想是什么

《说和做》的主旨:表现了闻一多先生言行一致的人格形象及其崇高的革命精神。

全文主要描写了闻一多身为学者与革命家的不同形象,表现了闻一多严谨的治学态度、执著的爱国热情、无畏的斗争精神及其言行一致的高尚人格。

《说和做》的主要内容

《说和做》的原名是《说和做,记闻一多先生言行片段》。

文章前半部分写闻一多为了探索救国救民的出路而潜心学术,最后在学术上取得累累硕果;后期闻一多投身于民主运动,体现了他对社会认识的变化。

这篇文章记叙了闻一多的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

《闻一多先生的说和做》教学反思8篇《闻一多先生的说和做》教学反思1本篇课文生字词较多,预习显得尤为重要。

课文内容时代久远,很难引起学生的兴趣,必须让学生充分了解臧克家和闻一多的生平,在此基础上才能深入挖掘文章的内涵。

朗读的效果较好,通过朗读,让学生很好的把握了人物的品格和精神。

本文语言生动形象,精练含蓄,富于感情和音乐美。

但对于初一的学生来说,把握起来难度较大,所以本课设计了圈点批注的环节,让学生自己去感悟、品味,并通过讨论、交流来提高学生的阅读水平,同时为学生留出自由选择学习内容和感受自己独到的阅读体验的空间,有利于学生自主探究,体现个性化阅读。

在拓展延伸部分,安排了一道将课文内容与实际生活相联系的讨论题,目的是锻炼学生的思考能力和口头表达能力。

学生发言比想象中的还要踊跃,不断有新的.亮点产生,把这堂课的气氛推向高潮,充分调动了学生的主观能动性。

《闻一多先生的说和做》教学反思2我认为本节课内容设计思路清晰,有助于学生深刻感知闻一多先生的人格魅力,并激励学生在言行上效仿闻一多先生。

但也存在着诸多问题,尚待仔细推敲。

如钻研教材时怎样由粗线条型向粗细兼备转变;在教学实施中,怎样在一堂课中兼顾思想、内容与趣味的统一,品味语言与有限的教学时间矛盾的统一;在教学观念和方法上,教师怎样进一步下放自己的权力,放开胆子信任学生、引导学生,多给学生能动的、合作的.、探究的空间,让他们真正自主建构生成知识、能力。

《闻一多先生的说和做》教学反思3我们应该让学生成为课堂的主人,让学生的思维代替教科书的思维。

我始终认为兴趣是做好任何事情的.前提,而如何让学生调动起课堂学习兴趣是一堂课成功的标志之一,我觉得这节课我是努力向这个方向做的,因为我能把自己退在“幕后”。

就像音乐会的指挥,我是“背对观众”的,而面向观众的是我的学生。

从歌曲到角色的互换,学生走进了课文内容,走进了这堂课设计的教学目标,从同学们的表情可以隐约感到,他们真正领会了闻一多先生的崇高精神。

闻一多先生的说和做课文赏析闻一多先生的说和做课文赏析《闻一多先生的说和做》这篇文章记叙了闻一多先生的主要事迹,表现了他的崇高品格,高度赞扬了他的革命精神。

下面我们来看看闻一多先生的说和做课文赏析。

这是一篇写得十分精粹的散文,感情充沛,语言精警。

文章围绕中心选择材料和剪裁材料的方法,叙述中的抒情、描写和议论,前后文的过渡和照应,都值得学生。

这篇文章前半部分写闻一多先生前期为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,十数年如一日,终于在学术上取得累累硕果。

着力表现闻一多先生是“卓越的学者”。

闻一多先生前期潜心于学术,后期投身于民主运动,这反映了他对社会认识的变化。

但作为一名卓越的学者,一名伟大的国者,一位言行一致的志士仁人,他是始终如一的。

作者只从大量材料中选取了这六件事,就已经把闻一多先生严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执著的爱国热情、言行一致的高尚人格,都表现出来了。

课文的两个部分之间,是用两个句子完成过渡的.。

“做了再说,做了不说”,这是对前一部分的全面概括,然后指出这只是闻先生的一个方面。

“闻先生还有另外一个方面革命家的方面”,这句领起了文章的后一部分。

这两个句子关联得十分紧密,“仅……还……”“一个方面……另外一个方面……”这都是起关联作用的词语,“学者的方面”“革命家的方面”这是呼应紧密的提法。

课文中对闻一多的语言、肖像有许多具体描写。

例如炯炯目光、头发零乱、昂首挺胸、长须飘飘、目不窥园。

又有细节描写,例如“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”。

凡此种种,能起到具体再现闻先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。

写法上的特点:1.精于剪裁。

对材料的使用,作者根据表现中心的需要,有取有舍,有繁有简。

如闻先生的研究唐诗,作者并没有写他研读了哪些书籍,发掘了哪些新意等等,而是着重写他研究的目的和态度:“他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年的文化史”,“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”,突出了闻先生的研究学问,目的是在于救国。

《闻一多先生的说和做》赏析

在文章《闻一多先生的说和做》里,臧克家老人深情回忆道:“作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。

”写作此文时,臧老已75岁高龄,忆及恩师,往事历历在目。

闻一多先生一生著作颇丰,事迹众多。

臧老不写作为诗人的闻一多,却侧重写了作为学者和民主战士的闻一多先生。

那是因为他们的师生缘始于30年代的国立青岛大学,而那时闻一多先生“已经诗兴不作而研究志趣正浓”。

1929年末,臧克家来到国立青岛大学,他参加入学考试时数学考了零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无边的苦海。

”可以想象,凭着这样的成绩,要录取几乎不可能。

但时任文学院院长的闻一多先生独具慧眼,破格录取了他,一段亦师亦友的美好缘分由此而始,直到闻一多先生与世长辞。

臧老常说若没有闻一多先生,便没有他的今天。

从此臧克家经常出入闻一多先生的办公室和家中,向老师请教,而他也没有辜负老师的信任,1932年便发表新诗。

以一篇《老马》成名,1933年诗人自费的诗集《烙印》出版。

从此笔耕不辍,走过了一个世纪,从“农民诗人”到“诗坛泰斗”。

而闻一多先生也很赏识臧克家,1932年回清华任教后,写信给他说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经足够了。

”可见相知颇深,他们两人均是从小就喜爱古典诗词。

同样的忧国忧民一腔爱国热忱,把他们紧密联系在一起。

了解这段师生缘,便于理解文中的“仰之弥高,越高,攀得越起劲”。

这本是《论语》中颜渊赞美孔子的话:“仰之弥高,钻之弥坚”。

意为老师之道,越抬头看,越觉得高;越用力钻研,越觉得深。

这也许代表了当时臧克家眼中的老师,学识渊博而又诲人不倦。

闻一多常常悉心指导臧克家的诗歌创作,常逐字圈点批改耐心指正,在臧克家第一本诗集《烙印》出版前,曾极力为他奔走。

这似乎也可以理解为什么作者说:“杜甫晚年,疏懒得一月不梳头,闻一多先生也总是头发零乱,他无暇顾及,我想这绝非偶然,我们知道,杜甫一生忧国忧民忧天下。

他的诗歌深刻反映了唐王朝在安史之乱后由盛而衰的社会现实,堪称“诗史”,他虽穷困潦倒却依然有济世情怀。

他在安史之乱的逃亡岁月中亲眼目睹下层人民的苦难生活,逐渐形成“沉郁顿挫”的创作风格。

无独有偶,闻一多先生在抗战爆发前过的也是相对宁静的书斋生活,亲眼目睹下层人民的苦难生活,逐渐形成沉郁顿挫的创作风格。

抗战爆发后先生亲历清华大学迁址一事,历时两个多月徒步跋涉一千余华里,横跨湘、黔、滇三省,在这个过程中,逐步了解社会现状,产生了争取民主的强烈愿望,并且,闻一多先生尤其欣赏杜甫,这一点想必臧克家也非常了解,之所以今把闻一多先生和杜甫相提并论,也得于他们二人相知颇深。

此外,文中还曾两次提到先生给他写信,我们知道臧克家在抗战爆发后即奔赴抗日前线,而当时闻一多先生还在象牙塔里过着相对宁静的书斋生活,他此时对国民党的反动面目认识

还不深刻,直到1943年蒋介石《中国之命运》一书在昆明发售,在书中公开宣扬一个党一个主义一个领袖的专制主义,闻一多先生才被里面的义和团精神吓了一跳,认为无论如何也接受不了,先生由反共支持国民党变而为反独裁,积极投身争取民主的斗争,这固然与先生一是爱国息息相关,或许也与他们二人长期通信往来,受了臧克家潜移默化影响也说不定。

并且细心的读者会发现文章前半部分写作为学者的闻一多先生时,用语多凝练典雅,如“目不窥国,是不下楼,兀兀穷年,沥尽心血,密密麻麻的小楷如群蚁排街”这和写作为学者的先生是协调一致的。

闻一多先生生前常指导臧克家“用字”,这是不是受先生的影响呢?而文章后半部分写作为革命家的先生,用语则较为通俗平实,但语气铿锵掷地有声,如“说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛声震天地。

”使作为革命家的先生的高大形象呼之欲出。

先生走了,他的最后一次演讲惊天地泣鬼神,他横眉冷对国民党的手枪,宁倒下也不愿屈服。

先生用他的行动证明他的先祖的铮铮誓言:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”先生1946年7月15日遇难,万分悲痛的臧克家于同年8月撰写《我的先生闻一多》深情悼念。

当俞伯牙在钟子期的坟头挑断琴弦仰天长叹,他们真挚的友情感染了所有人。

可以想象,当臧克家在古稀之年深情忆起作为学者的闻一多先生如何埋头治学,如何废寝忘食如何默默无闻,而作为革命家的先生如何的敢做敢当痛快淋漓时,那头发零乱的先生那昂首挺胸长须飘飘的形象又一一浮现在脑海中了。

此时,臧克家心中涌起的情感,或许有敬有思有痛有叹……很难一一说清吧!正如朱自清先生深情回忆父亲文中所写:“在晶莹的泪光中,我又看见那肥胖的青布棉袍黑布马褂的背影……”会情不自禁地吟诵:“有的人死了,他还活着……”。