(完整版)语文初二上人教新资料第16课(大自然的语言)拓展资料(5篇)

- 格式:doc

- 大小:28.01 KB

- 文档页数:3

2020年初中语文八年级上册16《大自然的语言》精品版新课标人教版初中语文八年级上册16《大自然的语言》精品教案教学目标:1、默读课文,按照要求筛选课文主要信息。

2、体会本文生动形象的说明语言。

3、理解“举例子”这一常见说明方法在文中的作用。

4、激发学生热爱大自然,热爱科学的情趣。

重点难点:1、体会本文生动形象的说明语言。

2、理解“举例子”这一常见说明方法在文中的作用。

教学内容及步骤:一、导入1、学生自由说一句话2、出示目标二、检查预习1、了解作者2、注音簌簌(sù)连翘(qiáo)萌(méng)发翩(pián)然销声匿(nì)迹风雪载(zài)途三、寻找大自然的语言1、朗读课文,思考文中告诉了我们哪些大自然的语言?2、语言欣赏把描绘大自然语言的语句勾画出来,然后轻轻地读一读, 细细地品一品。

①课文表达的和老师显示的有什么不同?课文的表达好了哪里?多媒体显示:A、立春过后,大地回春。

冰雪都化了,草木发芽,各种花都开放了。

B、再过两个月,燕子回来了。

②学生补充3、配乐朗诵第一自然段四、界定大自然的语言结合课文,用科学术语来给大自然的语言下个定义?学生找文中准确说明的语句。

五、探索大自然的语言1、大自然的语言是复杂多变的,那到底是哪些因素决定着大自然在各地发出不同的声音?2、为什么别的几个因素都用一个例子,说明经度的差异时用两个例子?六、运用大自然的语言1、那么物候学到底在哪些方面有用处呢?2、欣赏、积累农谚,研究大自然的语言及其所蕴涵的物候知识。

Δ雨中闻蝉叫,预告晴天到。

Δ柳毛开花,点豆种瓜。

七、结语。

《大自然的语言》学习要点与能力训练一、学习要点课文分析:竺可桢的《大自然的语言》一文,运用准确的语言、清晰的条理把一门复杂的物候学知识清楚地介绍出来。

本文是一篇事理性说明文,但它摆脱了一般事理性说明文艰涩、难懂的学科性介绍,而以生动、形象的语言把人们陌生的物候学阐释得易于了解,说明顺序和说明方法也灵活多变、丰富多样。

从文章内容看,本文介绍了人们司空见惯的自然现象,即物候现象,如:草木荣枯,候鸟去来;也介绍了影响物候的诸多因素,如:纬度因素、经度因素、高下差异和古今差异;还介绍了物候学对农业的重要意义和研究物候学的非凡意义等内容。

为了使这些彼此独立的内容成为一个紧密联系的说明要点,作者在说明顺序的安排上,不拘一格地采用了时间顺序和由现象而本质,结果到原因,主要到次要的逻辑顺序。

文章开篇以生动、形象的描写,按时间顺序绘画出一年四季的自然景象,带着读者在领略美景的同时,自然进入说明这些“草木荣枯、候鸟去来、花香鸟语、草长莺飞”的现象是物候现象,并顺势解释了物候及物候学的定义,从本质上揭露“自然现象同气候的关系”“气温、湿度等气候田间对于生物的影响”,然后就这些影响,作者提出“物候现象的来临决定于哪些因素呢?”以上的写作脉络体现了由结果而原因的说明顺序,而对这些决定因素的介绍则采用了由主要到次要的顺序,经过作者的科学观察和诸多研究数据表明,影响物候现象的主要因素是纬度,然后是经度、高下差异和古今差异,这种顺序在文中的几个提示性词语“首先”“第二个”“第三个”“此外”中也可见一斑。

国灰说明顺序清晰、明了,因此当读者触及了有如“物候”、“物候学”这样复杂的科学时,并没感到深奥而不易理解。

本文在说明方法上,主要采用了举例子的方法,在介绍我国古代劳动人民注意自然现象同气候的关系,据以安排农事时,举了“杏花开了,就赶快耕地;桃花开了,赶快种谷子;布谷鸟唱歌,就开始割麦插禾”的例子;在介绍温度、湿度对于动植物的影响时,举了北京1962年的花期比1960年和1961年迟的例子让读者对于一些内容具体可知。

《大自然的语言》说课稿(精选5篇)《大自然的语言》说课稿(精选5篇)在教学工作者实际的教学活动中,就有可能用到说课稿,说课稿有助于提高教师的语言表达能力。

那么应当如何写说课稿呢?以下是小编精心整理的《大自然的语言》说课稿(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

《大自然的语言》说课稿1今天我说课的题目是《大自然的语言》。

《大自然的语言》选自人教版初中语文八年级上册。

下面我就按照说教材、说学生、说教法与手段、说教学过程设计、说教后反思五个部分进行说课。

一、说教材(一)、教材简介:《大自然的语言》是一篇介绍物候学知识的科普文章。

作者是我过著名的气象和地理学家竺可桢,文章从一年四季的物候变化谈起,形象说明什么是“大自然的语言”,在此基础上自然引出什么是物候和物候学,并以具体事例说明物候学对农业生产的重要性,接着谈决定物候现象来临的四个因素,最后则说明物候学对于农业生产的重要意义。

(二)、教学目标简介:根据教材定位特点及新课程改革的理念,本课设计两课时,我把本课的教学目标定为:1、知识目标:A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。

B、初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。

2、能力目标:A、整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文章的能力。

B、理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。

C、揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。

3、情感、态度、价值观目标:培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。

(三)教学重点:由以上目标我指定本课教学重点如下:1、理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。

2、学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。

(四)教学难点:1、理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。

语文初二上人教新资料第16课(大自然的语言)教案(1)第一环节:激发兴趣,导入新课。

〔多媒体显示春、夏、秋、冬四幅漂亮的图画。

〕导语:从这四幅画看出什么季节。

春夏秋冬。

是如何看出来的?春开花,夏成荫,秋落叶,冬飘雪,这些基本上自然现象。

我们人类用语言来传递信息,而这些自然现象确实是大自然独特的语言。

让我们一起走进今天的课文《大自然的语言》去领略它独特的语言魅力。

(板书文题和作者)第二环节:朗读课文,整体把握文意1、学生读〔学生据个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读、连读〕课文,然后依照要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。

师:下面请同学们依照个人喜好朗读、默读、略读、精读、跳读或者连读课文,快速准确地从课文中筛选整理信息。

找出屏幕上的问题的答案,预备抢答。

我们将看哪一大组的同学在抢答中答得又快又好!(1)什么叫物候和物候学?(2)物候观测对农业有什么重要意义?(3)决定物候现象来临的因素有哪些?(4)研究物候学有什么意义?第三环节:划分段落层次,理清文章的说明顺序①由同学们的回答可知,本文按物候----物候学----物候观测对农业的意义----物候现象来临的因素----物候学研究的意义来说明事理,下面请同学们依照上面四题将课文的段落标示出来。

〔依照学生回答屏幕显示答案。

〕②老师把研究物候学的意义放在开头能够吗?〔不行,它按逻辑顺序先提出本文的说明对象,接着说明它的重要性,然后说明它取决于什么因素,最后说明研究的意义。

这种说明顺序符合人对事物的认知规律,同时也使文章特别有条理性。

这种条理性不仅表现于文章的整体,而且也表现在文章的局部。

〕(逐个板书)说明对象大自然的语言重要性逻辑竺可桢取决因素顺序阐明意义第四环节:精读课文6~10段,探究局部的说明顺序和说明方法。

⑴自由读6--10自然段。

⑵回忆:决定物候现象来临的因素有哪几个?〔纬度差异,经度差异,高下差异,古今差异〕〔板书〕(3)重点阅读6-10段,理解物候现象的各个因素,各组派一个代表来解说这些因素:⑷追问:什么原因作者把纬度差异那个因素放在第一个来讲?决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调整?这四个因素运用了什么说明顺序?如此安排有什么好处?再追问:明确:从要紧到次要。

大自然的语言教学目的1.积累有关的语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,了解物候知识。

2.理清文章的说明顺序,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点。

2.探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。

教学重难点1.积累有关的语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,了解物候知识。

2.理清文章的说明顺序,能按照要求筛选相关信息并练习概括要点。

教学设想扩展运用从课文中学到的物候知识,采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。

课时:2课时第1课时教学目的1.积累有关的语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,了解物候知识。

2.从整体上理解课文。

教学内容与步骤情景激趣语言是“人类最重要的交际工具”,但大自然也有“语言”吗?如果有,人类通过它能了解些什么呢?今天我们来学习竺可桢先生《大自然的语言》,或许能从中学到许多关于物候的知识。

《大自然的语言》是根据竺可桢发表在《科学大众》1963年第1期的《一门丰产的科学——物候学》改写的。

竺可桢(1890-1974)浙江上虞人。

气象学,地理学家。

他的代表作有:《远东台风的新分类》(1924)、《中国气候区域论》(1930)、《东南季风与中国之雨量》(1934)、《物候学》(1963,与宛敏渭合著)、《中国近五千年来气候变迁的初步研究》(1972)。

竺可桢(1890.3.7--1974.2.7),又名绍荣,字藕舫,浙江省绍兴县东关镇人(今属浙江省绍兴市上虞区东关街道)。

1909年考入唐山路矿学堂(现西南交通大学)学习土木工程,学习成绩居全班第一。

当代著名地理学家、气象学家和教育家,中国近代地理学的奠基人,曾任浙江大学校长。

1921年在南京高等师范学校(今南京大学)建立了中国第一个地学系,1929年到1936年任中央研究院气象研究所所长。

1936年到1949年担任了13年的浙江大学校长,抗战期间他带领浙大师生进行了文军长征,使得当时的浙大成为了一所世界名校,被英国著名学者李约瑟誉为“东方剑桥”,竺可桢也因此成为浙大历史上最伟大的校长,被尊为中国高校四大校长之一。

八年级上册语文《大自然的语言》的优秀教案五篇教学工作是教师按照确定的教学目的和必须的教学规律,传授知识,培养学生潜力的过程。

无论教师的知识经验多么丰富,若不进行备教案就难以将课本知识系统地传授给学生。

下面小编给大家带来关于八年级上册语文《大自然的语言》教案,方便大家学习。

八年级上册语文《大自然的语言》教案1学习目标:1.了解物候的相关知识;2.品味本文生动优美的语言;3.激发学生热爱大自然,热爱科学的情趣。

学习重点:1.训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。

2.学习本文生动优美的语言,体会说明的生动性。

学习难点:说明的条理性。

学习过程:一、检查预习,把握文本内容(师生问好)刚才同学们和老师是怎样问好的?我们是用“语言”来表达的。

别以为只有人才会用语言说话,我们赖以生存的大自然也有它的“语言”呢,今天我们就一起来学习一篇说明文《大自然的语言》。

以问题形式检查大家的预习情况。

1、什么是物候?什么是物候学?草木枯荣、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称它为物候。

利用物候来研究农业生产的科学,就是物候学。

2、物候观测对农业有什么重要意义?物候反映气候条件对生物的影响,比较简便,容易掌握,可以广泛应用在农业生产上。

3、决定物候现象来临的因素有哪些?这四个因素能否调换顺序?为什么?纬度、经度、高下差异和古今差异。

不能。

课文是按照四个因素的影响程度,由大到小,从空间到时间的顺序来安排的,并用序词标明,使文章条理清楚。

--“纬度影响”同学们一定深有感触,寒冷的冬天大家喜欢去海南旅游,因为那里风光正明媚。

4、研究物候学有什么意义?预报农时,安排播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;引种植物到气候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。

二、分析结构,把握文本条理性过渡:同学们都概括得非常好,那你能说说你是怎样快速捕捉到这么多的重要信息的呢?第4段中结尾有这么一句话--“物候对于农业的重要性就在这里。

语文初二上人教新课件第16课(大自然的语言)拓展阅读(两篇)唐宋诗中的物候竺可桢我国古代相传有两句诗说道:“花如解语应多事,石不能言最可人。

”但从现在看来,石头和花卉虽没有声音的语言,却有它们自己的一套结构组织来表达它们的本质。

自然科学家的任务应于了解这种本质,使石头和花卉能说出宇宙的秘密。

而且到现在,自然科学家成功地做了不少工作。

以石头而论,譬如化学家以同位素的方法,使石头说出自己的年龄;地球物理学家以地震波的方法,使岩石能表白自己离开地球表面的深度;地质学家和古生物学家以地层学的方法,初步地摸清了地球表面,即地壳里三四十亿年以来的石头历史。

何况花卉是有生命的东西,它的语言更生动,更活泼。

正如贾思勰在《齐民要术》里所指出的那样,杏花开了,好像它传语农民赶快耕土;桃花开了,好像它暗示农民赶快种谷子。

春末夏初布谷鸟来了,我们农民知道它讲的是什么话:“阿公阿婆,割麦插禾。

”从这一角度看来,花香鸟语统统是大自然的语言,重要的是我们要能体会这种暗示,明白这种传语,来理解大自然,改造大自然。

我国唐宋的若干大诗人,一方面关心民生疾苦,搜集了各地方大量的竹枝词、民歌;一方面又热爱大自然,善能领会鸟语花香的暗示,模拟这种民歌、竹枝词,编剧成诗名。

其中许多诗句,因为含有至理名言,传下来一直到如今,还是被人称道。

明末的学者黄宗羲说:“诗人萃天地之清气,以月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与情决不可分也。

月、露、风、云、花、鸟为其性情,其景与意不可分也。

月、露、风、云、花、鸟之在天地间,俄顷灭没,而诗人能结不散。

常人未尝不有月、露、风、云、花、鸟之咏,非其性情,极雕绘而不能亲也。

”换言之,月、露、风、云、花、鸟乃是大自然的一种语言,从这种语言可以了解到大自然的本质,即自然规律,而大诗人能掌握这类语言的含义,所以能编为诗歌而传之后世。

物候就是谈一年中月、露、风、云、花、鸟推移变迁的过程,对于物候的歌咏,唐宋大诗人是有杰出成就的。

语文初二上人教新资料第16课(大自然的语言)教学设计2教学目标:【一】初步了解一些说明文的基础知识,学习本文运用事例说明问题的方法。

【二】了解什么是物候和物候学,进行物候研究,关于进展农业生产和工业生产等的重要意义。

教学设想【一】本文是初中一年级学生第一次接触的说明文,需要通过本文使学生了解一些有关说明文的基础知识。

【二】掌握本文运用事例说明问题的方法,是教学的重点;领会本文的逻辑顺序以及各部分内容之间的联系,是教学的难点。

【三】为了培养学生的阅读能力,可布置课前预习。

教学时,第一部分能够在教师的具体指导下阅读分析,其余三部分先由学生自行阅读分析,然后由教师归纳总结。

【四】安排两教时。

第一教时教学重点【一】介绍说明文的文体知识。

【二】划分段落,概括段意。

讲析课文第【一】二部分。

【三】理解什么原因要把物候现象称作“大自然的语言”;懂得什么是物候学以及研究物候现象的重要。

教学内容和步骤【一】检查预习情况,引入新课。

今天,我们学习《大自然的语言》。

这一课提出的预习要求是:读课文,思考一下这篇课文写的是什么内容,这篇课文的内容和我们往常学过的课文有什么不同,并把这些写在练习本上。

现在请同学们打开练习本,检查一下。

巡视检查后提问:这篇课文写的是什么内容?学生回答后教师明确:这篇课文写的是有关物候现象的研究及其重要意义。

再问:这篇课文的内容和我们往常学过的课文有什么不同?学生议论、回答,教师归纳、小结:往常我们学过的课文大部分是记叙文。

记叙文的内容要紧是写人、记事,像《生的伟大,死的光荣》《一面》等课确实是如此。

我们还学过几篇议论文。

内容是举出理由、依照来说明自己对人对事的看法、意见和态度,像《接着保持艰难奋斗的作风》《想和做》等课确实是如此。

《大自然的语言》这篇课文,既不是写人、记事,也不是说明自己对人对事的看法、意见和态度,而是告诉读者物候学是怎么样一门科学,是在介绍知识。

这是和记叙文、议论文不同的另一种文体。

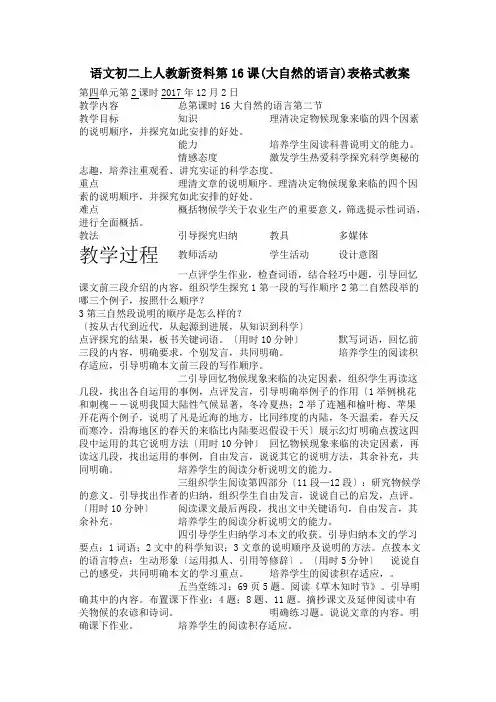

语文初二上人教新资料第16课(大自然的语言)表格式教案第四单元第2课时2017年12月2日教学内容总第课时16大自然的语言第二节教学目标知识理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究如此安排的好处。

能力培养学生阅读科普说明文的能力。

情感态度激发学生热爱科学探究科学奥秘的志趣,培养注重观看、讲究实证的科学态度。

重点理清文章的说明顺序。

理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究如此安排的好处。

难点概括物候学关于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。

教法引导探究归纳教具多媒体教学过程教师活动学生活动设计意图一点评学生作业,检查词语,结合轻巧中题,引导回忆课文前三段介绍的内容,组织学生探究1第一段的写作顺序2第二自然段举的哪三个例子,按照什么顺序?3第三自然段说明的顺序是怎么样的?〔按从古代到近代,从起源到进展,从知识到科学〕点评探究的结果,板书关键词语。

〔用时10分钟〕默写词语,回忆前三段的内容,明确要求,个别发言,共同明确。

培养学生的阅读积存适应,引导明确本文前三段的写作顺序。

二引导回忆物候现象来临的决定因素,组织学生再读这几段,找出各自运用的事例,点评发言,引导明确举例子的作用〔1举例桃花和刺槐--说明我国大陆性气候显著,冬冷夏热;2举了连翘和榆叶梅、苹果开花两个例子,说明了凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温柔,春天反而寒冷。

沿海地区的春天的来临比内陆要迟假设干天〕展示幻灯明确点拨这四段中运用的其它说明方法〔用时10分钟〕回忆物候现象来临的决定因素,再读这几段,找出运用的事例,自由发言,说说其它的说明方法,其余补充,共同明确。

培养学生的阅读分析说明文的能力。

三组织学生阅读第四部分〔11段—12段〕:研究物候学的意义。

引导找出作者的归纳,组织学生自由发言,说说自己的启发,点评。

〔用时10分钟〕阅读课文最后两段,找出文中关键语句,自由发言,其余补充。

培养学生的阅读分析说明文的能力。

语文初二上人教新资料第16课(大自然的语言)教案3教材分析:《大自然的语言》是北师大版教材三年级下册第九单元《观看与发明》里的一篇主体课文,是一首知识性的小诗,它从一些最为常见的自然现象入手,以诗歌的形式,用富有童趣的文笔向学生介绍了大自然的几种语言,让学生了解一些大自然的现象,展示了大自然语言的奥秘。

孩子们在接触本文时会特别容易被这首小诗简洁的文风、活泼的文字所吸引。

教学目标:知识与能力:1、读懂诗歌内容,明白大自然的语言指的是什么。

2、仿照小诗,结合自己平时积存的知识,观看到的现象写一写小诗。

过程与方法:读中感悟,体会大自然语言的神奇。

情感态度价值观:1、正确、流利、有感情地朗读诗歌。

2、仿写乐写小诗3、激发学生探究大自然语言的兴趣。

课前预备:1、课件。

2、查找有关“三叶虫”化石、“喜马拉雅山脉”的文字或图片资料。

3、观看大自然,搜集有关“大自然语言”的资料。

教学过程:【一】激趣导入、揭示课题1、观赏四季美景。

现在是春暖花开的季节,自然界的一切都显示出无限的魅力,请孩子们跟老师一起去观赏几个画面。

出示课件〔四季〕2、揭示课题。

看了这些画面你想说什么?是呀,大自然多么漂亮多么神奇呀!它包罗万象、丰富多彩,每一处景物,每一种动物,每一种植物基本上属于大自然的,基本上大自然的代言人。

孩子们,别以为人才会说话,大自然也有自己的语言呢,刚才你们说的基本上大自然的语言。

(板书:大自然的语言)【二】初读课文,整体感知,识字学词。

1、自由读课文,注意把生字的字音读准确。

2、击掌识字〔生字新词的认读〕3、开火车读课文,同学们边听边思考:“大自然用_________,告诉我们_________”。

谁来说给大伙听一听?【三】精读课文,探究学习,深入了解大自然的语言。

1、在这些大自然的语言中,你对哪种语言最感兴趣?请选择一小节,与同桌进行探究性学习,能够补充资料,能够提出不懂的问题,也能够深入了解这一小节所讲的内容,把它有感情的读一读。

语文初二上人教新资料第16课(大自然的语言)拓展资料(5篇)

二十四节气名称的意义

立春、立夏、立秋、立冬:“立”是马上开始的意思,表示春、夏、秋、冬四季即今后临。

夏至、冬至:古称“日北至”和“日南至”,表示盛夏和寒冬差不多到了。

春分、秋分:“分”是平分的意思,表示这两天昼夜相等,正好处在夏至和冬至中间。

雨水:降雨开始,雨量增多。

惊蛰:开始打雷,气温上升,通过冬眠的动物开始活动。

清明:天气晴朗,万物滋生。

谷雨:雨量增多,谷物茁壮生长。

小满:麦类夏熟作物籽粒开始饱满,但尚未成熟。

芒种:麦类有芒作物成熟,晚季作物抢种时期。

小暑、大暑:“暑”是炎热的意思,表示这是一年最热的季节。

处署:“处”是止的意思,表示夏天结束,气温开始下降。

白露:气温降低,出现露水。

寒露:天冷,露水特别凉。

霜降:开始下霜。

小雪、大雪:开始下雪,至大雪时形成积雪。

小寒、大寒:一年中最冷的季节。

物候与物候学

物候,要紧指动植物的生长、发育、活动规律与非生物的变化对节候的反应。

例如,植物的冬芽萌动、抽叶、开花、结实、落叶;动物的蛰眠、复苏、始鸣、交配、繁育、换毛、迁徙等均与节候有紧密关系。

非生物现象,如始霜、始雪、结冻、解冻等,也属物候现象。

物候学,也称“生物气候学”。

研究生物的生命活动现象和季节变化关系的科学。

农谚中的物候

在古代就流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识,

例如:

雨中闻蝉叫,预告晴天到。

早蚯闻蝉叫,晚蚯迎雨场。

麻雀囤食要落雪。

蚂蚁垒窝要落雨。

鱼跳水,有雨来。

燕子低飞要落雨。

癞蛤蟆出洞,下雨靠得稳。

龟背潮,下雨兆。

蚯蚓爬上路,雨水乱如麻。

泥鳅静,天气晴。

猪衔草,寒潮到。

鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到。

我国现代物候学进展的推动者

竺可桢〔1890~1974〕,是我国现代卓越的科学家。

他一生在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面的造诣都特别高,而物候学也是他呕心沥血做出了重要贡献的领域之一。

我国现代物候学的每一成就基本上和他的工作分不开的。

他是我国现代物候观测网的倡导者和组织者。

组织起统一的、严格的物候观测网,是现代物候学进展的重要标志。

早在1931年的《论新月令》一文里,竺可桢在总结了我国古代物候方面的成就后,就倡议应用新方法开展物候观测。

在他的推动下,从1934年起,前中央研究院气象研究所便选定了21种植物、9种动物、几种水文气象现象和差不多全部农作物,托付各地的农事试验场进行观测,这是我国最早的有组织的物候观测。

现在保留有1934—1940年的7年记录,由于抗战期间许多地方停测,其中仅有1934—1936年的记录比较完整。

比较正规和连续的观测是从解放后开始的。

1953年开始冬小麦的物候观测工作,继而又进行了棉花、水稻的物候观测。

1957年起把农作物物候的观测工作推向了全国。

1961年,在竺可桢的指导下,由中国科学院地理研究所主持建立了全国物候观测网,制定了物候观测方法〔草案〕,确定国内共同物候观测种类:木本植物33种、草本植物2种、动物11种。

惋惜1966—1971年中,多数单位中断了观测,直至1972年才得以恢复。

近年,国家气象局所属的各农业气象试验站也开始了物候观测。

观测资料已陆续出版,第一期年报的命名和内容,基本上竺可桢亲自审定过的。

他还带头撰写物候专著,普及物候知识。

1963年出版、1973年增订重印的《物候学》一书,是竺可桢多年研究物候的结晶。

他结合我国的实际,系统地介绍了物候学的差不多原理,我国古代的物候知识,世界各国物候学的进展,物候学的差不多定律,利用物候预告农时的方法等。

1973年重印本中增加的“一年中生物物候推移的原动力”一章中他应用唯物辩证法,阐释了物候变化的内外因素及其联系;由于物候变化缘故的复杂性,他提出应从生理学、遗传学等方面探究其奥秘。

他还认为,物候工作是群众性的工作,盼望能在农村广泛开展起来。

全书深入浅出,通俗易懂,具有较高的科学性、知识性。

他的《中国五千年来气候变迁的初步研究》一文,大量引用了古物候资料和采纳了物候学分析方法。

日本气候学家吉野正敏评介该文时,说:“在气候学的历史中,竺可桢起了巨大的作用……通过半个世纪到今天,他所发表的论文,仍然走在学术界的前面。

”竺可桢在一生中,勇攀高峰,不仅为祖国争得了荣誉,也为我国物候学增添了光彩。

他的功绩和孜孜不倦的精神是永久值得我们怀念和学习的。

谈谈说明文

说明文是客观地说明事物的一种文体,目的在于给人以知识:或说明事物的状态、性质、功能,或阐明事理。

《中国石拱桥》属于前者,它以赵州桥和卢沟桥为例说明中国石拱桥“不但形式优美,而且结构牢固”的特征。

《大自然的语言》属于后者,文章科学地说明了物候学知识。

说明事物特点和阐明事理是说明文的两种类型。

为了把事物特征说清晰,或者把事理阐述明白,必须有相适应的说明方法。

常见的说明

方法有举例子、分类别、列数据、作比较、画图表、下定义、作诠释、打比方、摹状貌等。

写说明文要依照说明对象和写作目的,选用最正确方法。

采纳什么说明方法,一方面服从内容的需要,另一方面作者有选择的自由。

是采纳某一种说明方法,依旧采纳多种说明方法,是采纳这种说明方法,依旧那种说明方法,能够灵活,不是一成不变的。

说明要有顺序,这是使说明内容条理化的必要条件。

常见的说明顺序有:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

说明的时间顺序和记叙的时间顺序相似。

空间顺序,要特别注意弄清空间的位置,注意事物的表里、大小、上下、前后、左右、东南西北等的位置和方向。

逻辑顺序,常以推理过程来表现。

采纳什么顺序,要紧取决于作者所说明对象的特点。

说明事物的进展变化,时间顺序容易表示清晰。

写建筑物的结构,离开空间顺序难让读者看明白。

说明事理用逻辑顺序,正便于表达事理的内部联系。

说明语言的准确性,是说明文语言的先决条件。

表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质、程序等,都要求准确无误。

说明的有用性特别强,稍有差错,会失之毫厘,谬以千里。

如有一篇说明文写道:“一只蜻蜓一昼夜能够吃2400只蚊子。

”2400只蚊子聚在一起,比蜻蜓的身体要大许多倍,这显然是不可能的。

那个差错是怎么样产生的呢?原来据统计,蜻蜓一小时可吃蚊子50只到100只。

一小时吃100只,一天24小时,所以要吃2400只了。

作者的乘法计确实是无误的,却忽略了蜻蜓不可能在一天24小时之内一刻不停地吃蚊子。

这就闹出了笑话。

在准确的前提下,说明的语言有的以平实见长,有的以生动活泼见长。

由于说明的对象和作者语言风格的不同,说明的语言也是多种多样的:或概括,或具体;或简洁,或丰腴;或精练,或详尽;或平易朴实,或幽默风趣,总之不拘一格。

阅读说明文和写说明文能够联系起来。

上面谈到的所要把握的四点,阅读说明文要注意,写说明文也要注意,只是所提要求要注意符合学生实际。