中医基础教学大纲

- 格式:doc

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:19

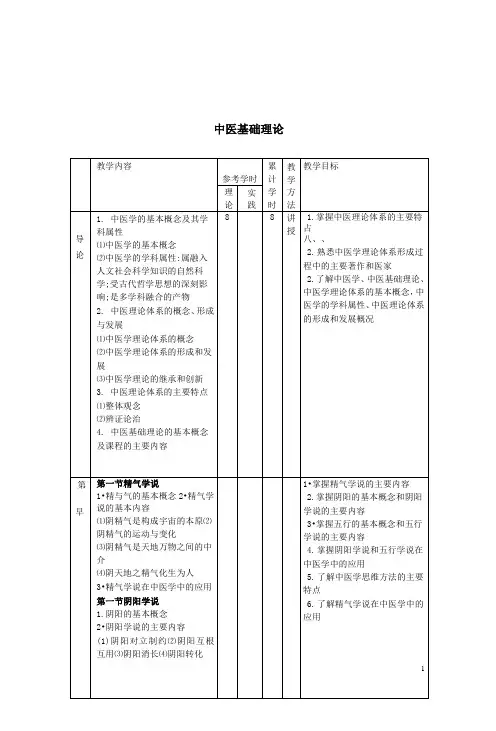

《中医基础理论》教学大纲学时:81学时学分:4.5学分一、课程的性质与目的中医基础理论是关于中医学基本理论、基本知识和基本思维方法的学科,是介绍和阐释中医学基本概念、基本知识和基本理论的课程,是探讨和研究中医学理论体系必修的课程。

中医基础理论课程属于中医学专业基础课,是学习中医学其它各门课程的基础。

二、教学内容与要求第一章绪论(6学时)掌握中医学的基本特点;熟悉中医学理论体系的形成与发展;了解中医学和中医基础理论的基本概念,了解中医基础理论的主要内容和学习方法。

重点:中医理论体系与中医学的概念及其基本特点。

第二章精气、阴阳、五行学说(12学时)掌握阴阳、五行学说的基本概念和基本内容,在中医学中的具体应用;了解精气学说的基本内容,了解阴阳学说和五行学说的形成与发展。

重点:阴阳五行学说的基本概念和主要内容,在中医学中的运用。

难点:五行制化和胜复第三章藏象(20学时)掌握藏象的基本概念、脏腑的分类方法,掌握五脏的生理功能和主要病理变化,掌握六腑的生理功能,掌握脑和女子胞的生理功能,掌握脏与脏,脏与腑,腑与腑之间的关系;熟悉藏象学说的形成和特点,熟悉五脏与形体、官窍之间的关系;了解脏腑的生理特性,了解五脏与液、志、华之间的联系,了解心包络与命门学说的概念。

重点:脏腑的生理功能,脏腑之间的关系。

难点:脏腑的生理特性,肾阴、肾阳、肾精、肾气的概念及其相互关系;三焦的部位形态及功能掌握精气血津液的基本概念和基本生理功能,掌握津液的生成、输布和排泄,掌握气血津液之间的关系;掌握气、血的生成和运行,气的分类(元气、宗气、营气、卫气的概念、生成、分布与功能)。

重点:气的分类,血液运行,津液代谢。

难点:气的分类。

第五章经络(6学时)掌握经络的概念、经络系统的组成和经络的生理功能,掌握十二经脉的名称分类,走向与交接规律,分布规律,流注次序和表里关系,掌握奇经八脉的基本概念和主要功能,掌握督、任、冲、带脉的循行路线和主要功能;熟悉经别,别络,经筋,皮部的基本概念和功能,熟悉经络学说在中医学中的应用;了解阴跷、阳跷、阴维、阳维脉的循行特点和主要功能。

中医基础理论教学纲目一、目的本教学纲目旨在提供中医基础理论教学的指导和框架,帮助学生全面了解中医学的基本概念、理论体系和核心原理,为进一步研究和研究中医学打下坚实的基础。

二、教学内容1. 中医学的起源和发展历程;2. 中医学的基本理论和学科体系;3. 中医学的核心概念和基本术语;4. 中医学的病因病机观念;5. 中医学的诊断方法和评估准则;6. 中医学的治疗原则和方法;7. 中医学的预防和保健;8. 中医学的药物学和方剂学;9. 中医学的经典著作和名医传承。

三、教学目标1. 理解中医学的基本理论和学科体系;2. 掌握中医学的核心概念和基本术语;3. 熟悉中医学的病因病机观念;4. 掌握中医学的常用诊断方法和评估准则;5. 熟悉中医学的常用治疗原则和方法;6. 了解中医学的预防和保健知识;7. 了解中医学的药物学和方剂学的基本概念;8. 了解中医学的经典著作和名医传承的重要性。

四、教学方法1. 理论授课:通过讲授中医学的基本理论和概念,帮助学生建立起完整的中医学知识体系;2. 实践操作:通过案例研究和临床实践,培养学生的分析和解决问题的能力;3. 互动讨论:通过小组讨论和问题解答,激发学生的思维和参与度;4. 独立研究:鼓励学生进行独立研究和学术论文写作,提高其科研能力和学术素养。

五、教学评估1. 平时成绩:包括出勤情况、课堂参与、作业完成情况等;2. 考试成绩:包括平时小测验、期中考试和期末考试等;3. 学术论文:要求学生完成一篇与中医基础理论相关的学术论文,并进行评分。

六、参考资料1. 《中医基础理论教程》刘旭主编2. 《中医学基本理论教程》韩家悦主编3. 《中医基础理论教程》杨新国主编4. 《中医基础理论》张钧主编。

《中医学基础》课程教学大纲课程信息1. 课程定义:《中医学基础》是一门研究和阐述中医学的基础理论和基本知识的学科,是培养学生具有从事传统医学教学、训练指导、医疗保健、运动损伤防护等工作所必须开设的一门专业基础课程。

2.编写依据:本教学大纲依据《武汉体育学院运动康复专业本科人才培养方案》(2018 年版)编写。

3.课程性质:专业基础课4.学时数(周数)与学分:36学时,2学分课程目标学生通过本课程的学习,能够深刻认识中医学理论体系的特点,了解中医学与西医学的区别,系统掌握中医学体系中的各种理论及诊治方法,能够独立运用中医理论和传统诊疗技术促进疾病恢复,提高运动防护,以及从事教学、指导、组织、训练和管理的能力。

完成课程后学生将能够:对应毕业要求:1.深刻认识中医学理论体系的特点,了解中医学与西医学的区别,具备疾病防护的基本实践能力,具备中医学教学研究,指导、组织科学运动,创新解决问题的能力。

1.具备独立进行康复评定能力及健康评价、运动康复治疗的系统知识。

2.掌握中医学各种理论及诊治方法,具备独立运用各项技术进行治疗疾病的能力。

2.应用知识的能力。

了解中外运动康复与健康方面的学术动态和发展趋势,具备独立思考的能力,了解运动康复和运动防护的理论前沿和发展动态。

预期学习成果3.掌握传统医学急救相关技术,具备应对突发事件进行急救的能力。

3.创新创业能力。

具有在基础课程尤其是实践课程的学习中能提出创新性思想或方案并予以实现的能力;持续了解、跟踪、自学本领域的新知识、新技能的能力。

4.掌握常见中药及方剂相关基础知识,具备医学教学研究、科学训练、分析解决问题的能力。

4.文化素质。

具有良好的人文精神、科学素养、文化艺术修养、中国传统文化素养和审美情趣。

适应现代社会生活,具有一定的人际交往能力。

5.掌握常见病证的定义、病因病理、临床表现、诊断和鉴别诊断、治疗、预防等内容,具备独立分析、预防、治疗各类疾病的能力。

5.专业素质。

《中医药基础》教学大纲5篇第一篇:《中医药基础》教学大纲《中医药基础》教学大纲(供中职药剂专业使用)一、课程性质和任务《中医药基础》是中等卫生职业教育药剂专业重要的专业课程。

其主要内容包括绪论、中医基础理论、中医诊法、中药学基础、方剂学基础等五个部分。

其主要任务是使学生在具有一定科学文化素质的基础上,对中医的理、法、方、药、病具有联贯性、统系性、完整性的初步认识。

掌握常用的中药和中医方剂学基础,理解中医药学的基本医学理论和诊断方法,为以后学习和从事药剂专业工作奠定良好基础。

二、课程教学目标(一)知识教学目标(1)掌握中医药学的基本理论;常用中药与方剂名称、主要功效及汤剂煎服法等技能知识。

(2)理解中医药学基本诊断、治疗方法;中药与方剂适应症、禁忌症、用法用量、配伍规律及使用注意。

(3)了解中药来源、采制时间、炮制意义及处方应对等内容。

(二)能力培养目标(1)具有一定的运用中医药学基本知识、基本诊疗技能,规范、熟练、合理指导运用中药、方剂的能力指导其临床用药。

(2)具有从事药剂工作所应有的良好职业道德,科学工作态度,严谨细致的专业学风。

(3)具有良好的沟通能力和团队合作精神。

(三)思想教育目标(1)通过中医药学的学习,能正确认识中医药学重在理、法、方、药,培养学生唯物主义世界观和中医辨证论治的思维方法。

(2)通过对生命现象的认识,树立热爱生命、实事求是的科学态度。

(3)培养良好的职业道德修养、人际沟通能力和团结协作精神。

(4)具有严谨的学习态度、科学的思维能力、敢于创新的精神和热爱大自然的思想。

三、教学内容和要求(一)理论教学内容与教学要求教学内容教学要求教学活动参考了解一、绪论(一)中医药学发展概况(二)中医药学的基本特点1.整体观念(1)人体是一个有机体整体(2)人与环境密切相关理解√√ 掌握√理论讲授多媒体演示案例思考与分析2.辨证论治(1)“症”“证”“病”(2)“同病异治”“异病同治”(3)辨证论治二、中医基础理论(一)阴阳五行学说1.阴阳学说(1)阴阳学说的基本概念(2)阴阳学说的基本内容(3)阴阳学说在中医学中的应用2.五行学说(1)五行的基本概念和特性(2)五行学说的基本内容(3)五行学说在中医学中的应用(二)藏象学说1.脏腑(1)五脏(2)六腑(3)奇恒之腑(4)脏腑之间的关系2.精、气、血、津液(1)精(2)气(3)血√√√√√ √√√理论讲授多媒体演示挂图展示模型观察实体教学案例分析与讨论√√√√√√√√(4)津液3.藏象学说在中医药学中的应用√√√√ √ √√√√√√ √理论讲授多媒体演示(1)说明人体是以五脏为中心的整体观√(2)说明人体的生理病理变化(3)指导临床诊断、用药(三)经络学说1.经络的概念和经络系统(1)经络的概念(2)经络系统组成 2.十二经脉(1)命名与分类(2)走向、交接与分布(3)十二经脉的流注次序3.奇经八脉(1)督脉(2)任脉(3)冲脉(4)带脉4.经络的生理功能及应用(1)经络的生理功能(2)经络在中医药中的应用(四)病因病机学说1.病因(1)外感病因(2)内伤病因(3)病理产物性病因2.病机学说(1)邪正斗争(2)阴阳失调三、中医诊法(一)四诊√ √√√√√ √1.望诊(1)全身望诊(2)局部望诊(3)望舌(4)望排出物(5)望小儿指纹2.闻诊(1)听声音(2)闻气味3.问诊(1)问寒热(2)问汗(3)问疼痛(4)问饮食(5)问睡眠(6)问二便(7)问小儿及妇女4.切诊(1)脉诊(2)按诊(二)辨证1.八纲辨证(1)表里辨证(2)寒热辨证(3)虚实辨证(4)阴阳辨证(5)八纲辨证的相互关系及运用2.气血津液辨证(1)气病辨证(2)血病辨证(3)津液病辨证√√√√√√√√ √√ √√√ √√挂图、图谱展示模型观察实体教学√ 案例分析讨论√ √√√ √ √√ √3.脏腑辨证(1)心与小肠病辨证(2)肺与大肠病辨证(3)脾与胃病辨证(4)肝与胆病辨证(5)肾与膀胱病辨证(6)脏腑兼病辨证(三)预防与治则1.预防(1)未病先防(2)既病防变2.治则(1)治病求本(2)扶正祛邪(3)调整阴阳(4)三因制宜四、中药学基础(一)中药的基本知识1.中药的采制(1)品种与产地(2)采集与储藏(3)炮制与制剂2.中药的性能(1)四气(2)五味(3)升降浮沉(4)归经(5)毒性3.中药的应用(1)配伍与禁忌(2)剂量与用法√√ √√√ √ √ √ √√ √√ √√√ √√√ √√ √√理论讲授多媒体演示挂图、图谱展示实物观察标本、模型观察案例分析讨论(二)常用中药1.解表药(1)辛温解表药(2)辛凉解表药2.清热药(1)清热泻火药(2)清热燥湿药(3)清热凉血药(4)清热解毒药(5)清虚热药3.泻下药(1)常用泻下药(2)其他泻下药4.祛湿药(1)祛风湿药(2)芳香化湿药(3)利水渗湿药5.温里药(1)常用温里药(2)其他温里药6.理气药(1)常用理气药(2)其他理气药7.理血药(1)活血祛瘀药(2)止血药8.补益药(1)补气药(2)补血药(3)补阴药(4)补阳药√√√√ √ √√√√√√√ √√ √ √ √√√ √ √ √9.化痰止咳平喘药(1)常用化痰止咳平喘药(2)其他化痰止咳平喘药10.消食药(1)常用消食药(2)其他消食药11.驱虫药(1)常用驱虫药(2)其他驱虫药12.安神药(1)重镇安神药(2)养心安神药13.开窍药(1)常用开窍药(2)其他开窍药14.平肝熄风药(1)常用平肝熄风药(2)其他平肝熄风药15.固涩药(1)常用固涩药(2)其他固涩药16.外用药(1)常用外用药(2)其他外用药五、方剂学基础(一)方剂基础知识1.方剂与治法(1)常用治法(2)方剂与治法的关系2.方剂的组成与变化(1)组成原则√√ √√ √√ √√√√√√√√√√√√√理论讲授多媒体演示案例分析讨论(2)组成变化3.剂型与用法(1)剂型(2)用法(二)常用中成药1.内科常用中成药(1)解表剂(2)泻下剂(3)清热剂(4)祛痰剂(5)祛湿剂(6)和解剂(7)祛暑剂(8)消导剂(9)温里剂(10)理气剂(11)祛风剂(12)祛湿剂(13)理血剂(14)补益剂(15)开窍剂(16)安神剂(17)固涩剂(18)驱虫剂2.外科常用中成药(1)外科用药(2)皮肤科用药(3)骨伤科用药3.妇科常用中成药4.儿科常用中成药5.五官科常用中成药√√ √√ √ √ √√ √ √ √ √ √√√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √(二)实践教学内容与教学要求序号、单元题目(对应理论教学单元序号)二、中医基础理论(二)藏象:五脏六腑二、中医基本理论(三)经络:十二经脉三、中医诊法:教学内容1、挂图、实体认识中医的五脏六腑2、从案例分析说明脏腑功能1、模型展示:十二经脉分布循行规律2、实体教学:十二经脉在实体中的分布1、舌诊:模型与图谱教学要求学会√√√熟练掌握√√√√ √ √ √ √ √ √ √(一)四诊:舌诊、脉诊2、实体教学:寸口诊脉法四、中药:花类药物1.常用常用花类药物的药性 2.花类药物的常用剂量与煎服方法四、中药:矿物药物1.常用矿物药物的药性2.矿物药物的常用剂量、泡制与煎服方法五、方剂:配方1.中医方剂的组方原则-君、臣、佐、使2.实际配方及掌握煎服方法五、方剂:中成药1、熟悉常用中成药2、能根据常见病指导用药四、教学大纲说明(一)适用对象与参考学时本教学大纲可供中等卫生职业教育药剂专业使用,总学时为76个,其中理论教学64学时,实践教学12学时。

《中医学基础》教学大纲一、课程性质《中医学基础》是中等卫生职业教育各专业学习中医的课程。

本课程的内容是医药卫生各专业学习中医学基本知识、基本理论和基本临床技能。

本课程的任务是使学生学习中医学的基本知识、基本理论和基本临床技能,理解中医防治疾病的特点,树立辨证论治思想,为今后临床技能的发展奠定基础。

二、课程目标(一)职业素养目标1. 具有从事医药卫生职业,卫生保健工作所应有的良好职业道德。

2. 具有科学工作态度。

3. 具有严谨细致的专业学风(二)专业知识和技能目标1. 具有掌握中医学有关正常人体和疾病的基本理论知识,学会观察疾病、辨识证候、针灸、推拿等基本临床技能。

2. 具有熟悉常用的中医术语。

3. 具有常见病证的防治与护理技能。

4. 具有中医养生与防治原则的知识。

5. 具有常用中药、方剂的基本知识。

6. 具有正确理解并运用中医学理论基本知识和基本临床技能解决实际问题的能力。

三、教学时间分配根据各学校教学安排,常见病证、针灸、推拿按摩3部分可选2部分进行教学。

教学内容学时数理论实践合计一、绪论 2 0 2二、中医学与中国古代哲学 2 0 2三、人体结构与功能(藏象经络) 6 1 7四、病因病机40 4五、诊法 3 2 5六、辨证 3 1 4七、养生与防治原则 2 0 2八、方药基础知识 2 0 2九、常见病证及防护 2 2 4十、针灸 2 2 4 十一、推拿按摩 2 2 4 机动 2 0 2 合计26+3 4+3 36四、教学内容和要求本课程的教学内容分为十一个单元。

五、大纲说明(一)教学安排本课程标准主要供中等卫生职业教育各专业教学使用,第三学期开设。

总学时为36学时(各学校根据教学安排可适当增加学时),其中理论讲授27学时,实践7学时,机动2学时。

学分为4学分(二)教学要求1. 本课程对知识部分教学目标分为掌握、熟悉、了解3个层次。

掌握:指对基本知识、基本理论有较深刻的认识,并能综合、灵活地运用所学的知识解决实际问题。

《中医学基础》教学大纲(理论)第一章导论【目的要求】掌握:掌握整体观念、恒动观念及辨证论治是中医学的基本特点,以及“证”与“辨证论治”的概念。

了解:了解中医学的发展概况及发展与展望。

【主要内容】一、阐明中医学具有鲜明的整体观念,强调人体内部是一个整体以及人体与自然社会的统一性,确立辨证论治的诊治原则。

第二章中医学的哲学基础第一节阴阳学说【目的要求】掌握:掌握阴阳学说用于说明疾病的病理变化及用于疾病的诊断和治疗。

熟悉:熟悉阴阳学说在中医学中其他方面的应用以及阴阳学说的基本规律。

【主要内容】一、阴阳学说的基本内容:阴阳学说的基本概念;阴阳的基本特征;阴阳的普遍性和相关性、相对性和可分性;阴阳之间的相互关系。

二、阴阳学说在中医学中的应用:归属人体组织结构、概括生理功能、说明病理变化、指导疾病的诊断、指导疾病治疗。

第二节五行学说(自学)【目的要求】了解:五行相生、相克和相乘侮的基本理论及其在中医学中的应用。

【主要内容】一、事物属性的五行分类,五行的生克乘侮。

二、五行学说在中医学说中的应用:解释生理现象、解释病理传变、指导诊断疾病,指导临床治疗。

第三章藏象学说第一节概述【目的要求】熟悉:藏象的基本概念、藏象学说的主要内容及主要特点。

【主要内容】一、藏象的基本概念。

二、藏象学说的主要内容。

三、藏象学说的主要特点。

第二节脏腑【目的要求】掌握:五脏的主要功能与系统连属。

【主要内容】一、五脏的主要功能与系统连属。

二、六腑的主要功能。

(自学)三、奇恒之腑的主要功能。

(自学)四、脏腑之间的相互关系。

(自学)第三节精、气、血、津液【目的要求】掌握:气与血的关系。

熟悉:精、气、血、津液的概念及其生成和作用,精与气血的关系、气与津液的关系、血与津液的关系。

【主要内容】一、精、气、血、津液的概念及其生成和功能。

二、精、气、血、津液之间的相互联系。

第四章病因病机第一节病因【目的要求】掌握:六淫的性质及致病特点,痰饮和瘀血的证侯特点。

中医基本知识教学大纲一、绪论中医基本知识是中医学习的起点,是建立中医理论体系的基础。

通过全面系统地学习中医基本知识,可以为将来深入学习中医理论和临床实践奠定坚实的基础。

本教学大纲旨在规范中医基本知识的教学内容和教学要求,确保学生通过学习可以全面掌握中医基本知识。

二、教学内容1. 中医基本理论1.1 中医基本概念1.2 阴阳五行学说1.3 术语解释1.4 中医疾病观念1.5 中医体质辨识2. 中医诊断方法2.1 望诊2.2 闻诊2.3 问诊2.4 切诊3. 中医基本药物知识3.1 中药分类3.2 中药基本功效3.3 中药常用药物介绍3.4 药物相互作用4. 中医经络学4.1 经络的概念4.2 经络的分类4.3 经络的运行规律4.4 经络相关疾病的治疗方法5. 中医保健养生知识5.1 中医保健原则5.2 中医养生方法5.3 季节养生注意事项5.4 中医膳食调理三、教学要求1. 理论教学与实践相结合,注重基础理论的学习和实际操作能力的培养。

2. 师生互动,注重学生知识的应用和发挥,鼓励学生提出问题并及时解决。

3. 加强中医基本知识与现代医学知识的结合,促进学生全面发展。

4. 鼓励学生参与科研活动,提高学生对中医基本知识的掌握水平。

四、教学方法1. 课堂讲授:传授基础知识,解释难点问题。

2. 实验操作:进行中医诊断方法的实际操作。

3. 临床实践:参与临床实习,提高学生的实践能力。

4. 讨论交流:开展学术讨论,促进师生之间的交流和合作。

五、教学评价1. 考试评价:定期组织考试,考核学生对中医基本知识的掌握程度。

2. 课堂表现评价:评估学生在课堂上的表现,包括发言、提问、互动等方面。

3. 作业评价:布置作业,检查学生对知识点的理解和掌握情况。

4. 综合评价:综合考虑以上几个方面的评价指标,评定学生成绩。

六、教学环境要求1. 提供良好的教学设施和实践操作场所。

2. 配备专业的教学设备,如中医诊断仪器、药物研磨设备等。

《中医学基础》教学大纲一、课程性质《中医学基础》是中等卫生职业敎育各专业学习中医的课程。

本课程的内容是医药卫生各专业学习中医学基本知识、基本理论和基本临床技能。

本课程的任务是使学生学习中医学的基本知识、基本理论和基本临床技能,理解中医防治疾病的特点,树立辨证论治思想,为今后临床技能的发展莫定基础。

二、课程目标(一)职业素养目标1. 具有从事医药卫生职业,卫生保健工作所应有的良好职业道倍。

2. 具有科学工作态度.3. 具有严谨细致的专业学风(二)专业知识和技能目标1. 具有掌握中医学有关正常人体和疾病的基本理论知识,学会观察疾病、辨识证候、针灸、推拿等基本临床技能。

2. 具有熟悉常用的中医术语・3. 具有常见病证的防治与护理技能。

4. 具有中医养生与防治原则的知识。

5. 具有常用中药、方剂的基本知识。

6. 具有正确理解并运用中医学理论基本知识和基本临床技能解决实际问题的能力。

三、教学时间分配根据学校教学安排,常见病证、针灸、推拿按摩3部分可选2部分进行教学。

教学内容学时数理论实践合计一、绪论 2 0 2二、中医学与中医古代哲学 2 0 2三、人体结构与功能(藏象经络) 6 1 7四、病因病机 4 0 4五、诊法 3 2 5六、辨证 3 1 4七、养生与防治原则 2 0 2八、方药基础知识 2 0 2九、常见病证及防护 2 2 4十、针灸 2 2 4十一、推拿按摩 2 2 4机动 2 0 2合计29 7 36四、教学内容和要求本课程的教学内容分为十一个单元。

五、大纲说明(一)教学安排本课程标准主要供中等卫生职业教育各专业教学使用,第三学期开设。

总学时为36学时(各学校根据教学安排可适当增加学时),其中理论讲授27学时,实践7学时,机动2学时。

(二)教学要求1.本课程对知识部分教学目标分为掌握、熟悉、了解3个层次。

掌握:指对基本知识、基本理论有较深刻的认识,并能综合、灵活地运用所学知识解决实际问题。

熟悉:指能够领会概念、原理的基本含义,解释有关术语和生命现象。

中医基础理论

4.掌握脑和女J胞的生理功能5•掌握脏与脏、腑与腑、脏和腑、脏与奇之腑之间的关系6.了解藏象学说的形成和特点⑶⑶肺与丿形、窍、心、■液、时的丿关系

3•脾

⑴生理功能:主运化;主统血⑵生理特性:脾气主升;喜燥恶湿

⑶脾与形、窍、志、液、时的关系

4.肝

⑴生理功能:主疏泄;主藏血⑵生理特性:肝为刚脏;肝主升发

⑶肝与形、窍、志、液、时的关系

5.肾

⑴生理功能:藏精、主生长发育生殖与脏腑气化、主水、主纳气

⑵生理特性:主蛰守位

⑶肾与形、窍、志、液、时的关

系

附:命门

第三节六腑

1.胆:形态部位;生理功能:贮藏和排泄胆汁;主决断;为奇恒之腑之一

2.胃:形态部位;生理功能:受纳腐熟水谷;生理特性:主通降、喜润恶燥

3.小肠:形态部位;生理功能:主受盛化物、泌别清浊

4.大肠:形态部位;生理功能:主传化糟粕、主津

5.膀胱:形态部位;生理功能:主贮尿排尿

6.三焦:六腑三焦;部位三焦

(总体功能:诸气和水液运行的

通道;上、中、下三焦各自的功能特点。

第四节奇恒之腑

奇恒之腑包括脑、髓、骨、脉、胆和女子胞。

除脑、女子胞外其它已在藏象中介绍

1.脑:髓海;主宰生命活动;主精神意识;主感觉运动;以及与脏腑精气的关系

2.女子胞:主持月经,孕育胎儿;及其与脏腑、天癸、经脉的关系第五节脏腑之间的关系

1•脏与脏的关系

2•腑与腑的关系

3•脏与腑的关系

4•脏与奇恒之腑的关系。

《中医药基础》教学大纲(供中职药剂专业使用)一、课程性质和任务《中医药基础》是中等卫生职业教育药剂专业重要的专业课程。

其主要内容包括绪论、中医基础理论、中医诊法、中药学基础、方剂学基础等五个部分。

其主要任务是使学生在具有一定科学文化素质的基础上,对中医的理、法、方、药、病具有联贯性、统系性、完整性的初步认识。

掌握常用的中药和中医方剂学基础,理解中医药学的基本医学理论和诊断方法,为以后学习和从事药剂专业工作奠定良好基础。

二、课程教学目标(一)知识教学目标(1)掌握中医药学的基本理论;常用中药与方剂名称、主要功效及汤剂煎服法等技能知识。

(2)理解中医药学基本诊断、治疗方法;中药与方剂适应症、禁忌症、用法用量、配伍规律及使用注意。

(3)了解中药来源、采制时间、炮制意义及处方应对等内容。

(二)能力培养目标(1)具有一定的运用中医药学基本知识、基本诊疗技能,规范、熟练、合理指导运用中药、方剂的能力指导其临床用药。

(2)具有从事药剂工作所应有的良好职业道德,科学工作态度,严谨细致的专业学风。

(3)具有良好的沟通能力和团队合作精神。

(三)思想教育目标(1)通过中医药学的学习,能正确认识中医药学重在理、法、方、药,培养学生唯物主义世界观和中医辨证论治的思维方法。

(2)通过对生命现象的认识,树立热爱生命、实事求是的科学态度。

(3)培养良好的职业道德修养、人际沟通能力和团结协作精神。

(4)具有严谨的学习态度、科学的思维能力、敢于创新的精神和热爱大自然的思想。

三、教学内容和要求(一)理论教学内容与教学要求教学内容教学要求 教学活动参考 了解 理解 掌握 一、绪论理论讲授 多媒体演示 案例思考与分析(一)中医药学发展概况 √ (二)中医药学的基本特点 1.整体观念(1)人体是一个有机体整体 √ (2)人与环境密切相关 √ 2.辨证论治(1)“症”“证”“病” √ (2)“同病异治”“异病同治” √ (3)辨证论治 √ 二、中医基础理论 理论讲授 多媒体演示 挂图展示 模型观察 实体教学 案例分析与讨论(一)阴阳五行学说 1.阴阳学说(1)阴阳学说的基本概念 √ (2)阴阳学说的基本内容 √ (3)阴阳学说在中医学中的应用 √ 2.五行学说(1)五行的基本概念和特性 √ (2)五行学说的基本内容 √ (3)五行学说在中医学中的应用 √ (二)藏象学说 1.脏腑 (1)五脏 √ (2)六腑 √ (3)奇恒之腑 √ (4)脏腑之间的关系 √ 2.精、气、血、津液 (1)精√(2)气√(3)血√(4)津液√3.藏象学说在中医药学中的应用(1)说明人体是以五脏为中心的整体观√(2)说明人体的生理病理变化√(3)指导临床诊断、用药√(三)经络学说1.经络的概念和经络系统(1)经络的概念√(2)经络系统组成√2.十二经脉(1)命名与分类√(2)走向、交接与分布√(3)十二经脉的流注次序√3.奇经八脉(1)督脉√(2)任脉√(3)冲脉√(4)带脉√4.经络的生理功能及应用(1)经络的生理功能√(2)经络在中医药中的应用√(四)病因病机学说1.病因(1)外感病因√(2)内伤病因√(3)病理产物性病因√2.病机学说(1)邪正斗争√(2)阴阳失调 √ 三、中医诊法 理论讲授 多媒体演示 挂图、图谱展示 模型观察 实体教学 案例分析讨论(一)四诊 1.望诊(1)全身望诊 √ (2)局部望诊 √ (3)望舌 √ (4)望排出物 √ (5)望小儿指纹 √ 2.闻诊 (1)听声音 √ (2)闻气味 √ 3.问诊 (1)问寒热 √ (2)问汗 √ (3)问疼痛 √ (4)问饮食 √ (5)问睡眠 √ (6)问二便 √ (7)问小儿及妇女 √ 4.切诊 (1)脉诊 √ (2)按诊 √ (二)辨证 1.八纲辨证 (1)表里辨证 √ (2)寒热辨证 √ (3)虚实辨证 √ (4)阴阳辨证√ (5)八纲辨证的相互关系及运用√2.气血津液辨证 (1)气病辨证 √ (2)血病辨证 √ (3)津液病辨证 √ 3.脏腑辨证(1)心与小肠病辨证 √ (2)肺与大肠病辨证 √ (3)脾与胃病辨证 √ (4)肝与胆病辨证 √ (5)肾与膀胱病辨证 √ (6)脏腑兼病辨证 √ (三)预防与治则 1.预防(1)未病先防 √ (2)既病防变 √ 2.治则(1)治病求本 √ (2)扶正祛邪 √ (3)调整阴阳 √ (4)三因制宜 √ 四、中药学基础理论讲授 多媒体演示 挂图、图谱展示 实物观察 标本、模型观察 案例分析讨论(一)中药的基本知识 1.中药的采制 (1)品种与产地 √ (2)采集与储藏 √ (3)炮制与制剂 √ 2.中药的性能 (1)四气 √ (2)五味 √ (3)升降浮沉√(4)归经√(5)毒性√3.中药的应用(1)配伍与禁忌√(2)剂量与用法√(二)常用中药1.解表药(1)辛温解表药√(2)辛凉解表药√2.清热药(1)清热泻火药√(2)清热燥湿药√(3)清热凉血药√(4)清热解毒药√(5)清虚热药√3.泻下药(1)常用泻下药√(2)其他泻下药√4.祛湿药(1)祛风湿药√(2)芳香化湿药√(3)利水渗湿药√5.温里药(1)常用温里药√(2)其他温里药√6.理气药(1)常用理气药√(2)其他理气药√7.理血药(1)活血祛瘀药√(2)止血药√8.补益药(1)补气药√(2)补血药√(3)补阴药√(4)补阳药√9.化痰止咳平喘药(1)常用化痰止咳平喘药√(2)其他化痰止咳平喘药√10.消食药(1)常用消食药√(2)其他消食药√11.驱虫药(1)常用驱虫药√(2)其他驱虫药√12.安神药(1)重镇安神药√(2)养心安神药√13.开窍药(1)常用开窍药√(2)其他开窍药√14.平肝熄风药(1)常用平肝熄风药√(2)其他平肝熄风药√15.固涩药(1)常用固涩药√(2)其他固涩药√16.外用药(1)常用外用药√(2)其他外用药√五、方剂学基础 理论讲授 多媒体演示 案例分析讨论(一)方剂基础知识 1.方剂与治法 (1)常用治法√ (2)方剂与治法的关系 √ 2.方剂的组成与变化 (1)组成原则 √ (2)组成变化 √ 3.剂型与用法 (1)剂型 √ (2)用法 √ (二)常用中成药 1.内科常用中成药 (1)解表剂 √ (2)泻下剂 √ (3)清热剂 √ (4)祛痰剂 √ (5)祛湿剂 √ (6)和解剂 √ (7)祛暑剂 √ (8)消导剂 √ (9)温里剂 √ (10)理气剂 √ (11)祛风剂 √ (12)祛湿剂 √ (13)理血剂 √ (14)补益剂 √ (15)开窍剂 √ (16)安神剂 √ (17)固涩剂√(18)驱虫剂√2.外科常用中成药(1)外科用药√(2)皮肤科用药√(3)骨伤科用药√3.妇科常用中成药√4.儿科常用中成药√5.五官科常用中成药√(二)实践教学内容与教学要求序号、单元题目(对应理论教学单元序号)教学内容教学要求学会熟练掌握二、中医基础理论(二)藏象:五脏六腑1、挂图、实体认识中医的五脏六腑√2、从案例分析说明脏腑功能√二、中医基本理论(三)经络:十二经脉1、模型展示:十二经脉分布循行规律√2、实体教学:十二经脉在实体中的分布√三、中医诊法:(一)四诊:舌诊、脉诊1、舌诊:模型与图谱√2、实体教学:寸口诊脉法√四、中药:花类药物1.常用常用花类药物的药性√2.花类药物的常用剂量与煎服方法√四、中药:矿物药物1.常用矿物药物的药性√2.矿物药物的常用剂量、泡制与煎服方法√五、方剂:配方1.中医方剂的组方原则-君、臣、佐、使√2.实际配方及掌握煎服方法√五、方剂:中成药1、熟悉常用中成药√2、能根据常见病指导用药√四、教学大纲说明(一)适用对象与参考学时本教学大纲可供中等卫生职业教育药剂专业使用,总学时为76个,其中理论教学64学时,实践教学12学时。

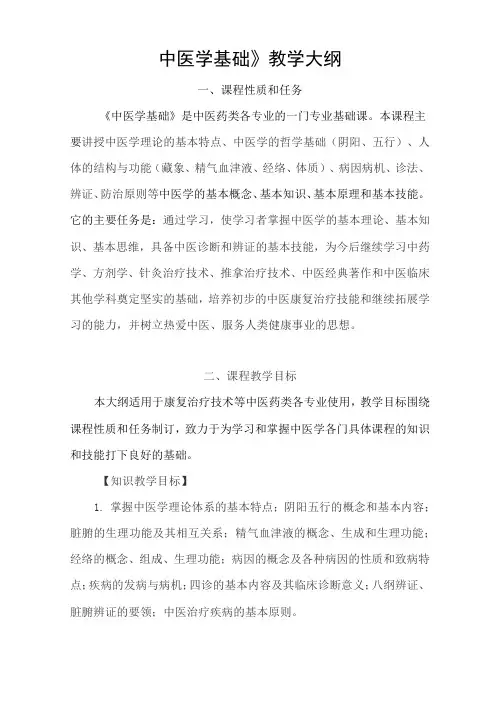

中医学基础》教学大纲一、课程性质和任务《中医学基础》是中医药类各专业的一门专业基础课。

本课程主要讲授中医学理论的基本特点、中医学的哲学基础(阴阳、五行)、人体的结构与功能(藏象、精气血津液、经络、体质)、病因病机、诊法、辨证、防治原则等中医学的基本概念、基本知识、基本原理和基本技能。

它的主要任务是:通过学习,使学习者掌握中医学的基本理论、基本知识、基本思维,具备中医诊断和辨证的基本技能,为今后继续学习中药学、方剂学、针灸治疗技术、推拿治疗技术、中医经典著作和中医临床其他学科奠定坚实的基础,培养初步的中医康复治疗技能和继续拓展学习的能力,并树立热爱中医、服务人类健康事业的思想。

二、课程教学目标本大纲适用于康复治疗技术等中医药类各专业使用,教学目标围绕课程性质和任务制订,致力于为学习和掌握中医学各门具体课程的知识和技能打下良好的基础。

【知识教学目标】1.掌握中医学理论体系的基本特点;阴阳五行的概念和基本内容;脏腑的生理功能及其相互关系;精气血津液的概念、生成和生理功能;经络的概念、组成、生理功能;病因的概念及各种病因的性质和致病特点;疾病的发病与病机;四诊的基本内容及其临床诊断意义;八纲辨证、脏腑辨证的要领;中医治疗疾病的基本原则。

2.熟悉中医独特的思维方法;阴阳五行学说在中医学中的应用;经络的分布、走向、交接与流注;精气血津液的相互关系;体质的概念、形成、分类以及体质学说的应用;病因辨证和气血津液辨证的基本内容;中医预防医学的指导思想和基本措施。

3.了解中医学形成发展概况;经络的循行、主病和临床应用;六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证的特点及基本内容;中医养生的基本原则。

【能力培养目标】1.具有进行望、闻、问、切中医四诊的能力。

2.具有运用中医学基本知识辨证的能力。

3.具有较好的语言沟通能力,能与患者进行良好的沟通。

4.具有对后续中医相关课程的继续学习能力。

【情感教育目标】1•培养、树立热爱中医文化、服务中医药健康事业的思想。

中医基础理论教学大纲中医基础理论教学大纲中医学作为中国传统医学的重要组成部分,具有深厚的历史和文化底蕴。

中医基础理论是中医学习的基础,对于理解中医的理论体系和方法论具有重要意义。

为了规范中医基础理论的教学内容和方法,制定中医基础理论教学大纲是必要的。

一、教学目标中医基础理论教学的目标是培养学生对中医学的基本概念、理论体系和方法论的理解和掌握。

具体目标包括:1. 理解中医学的基本概念,如气、血、阴阳、脏腑等,以及中医学的整体观念和辩证思维方式。

2. 掌握中医学的理论体系,包括中医四诊、八纲辨证、经络学说等。

3. 理解中医学的方法论,如望、闻、问、切等诊断方法,以及中药治疗、针灸等治疗方法。

4. 培养学生对中医基础理论的批判性思维和创新能力,为将来的临床实践和科研打下基础。

二、教学内容中医基础理论教学的内容主要包括以下几个方面:1. 中医学的历史与文化:介绍中医学的起源、发展和演变过程,以及中医学在中国传统文化中的地位和影响。

2. 中医学的基本概念:讲解中医学的基本概念,如气、血、阴阳、脏腑等,以及中医学的整体观念和辩证思维方式。

3. 中医学的理论体系:详细介绍中医学的理论体系,包括中医四诊、八纲辨证、经络学说等,以及中医学的病因、病机、病理等内容。

4. 中医学的方法论:讲解中医学的方法论,如望、闻、问、切等诊断方法,以及中药治疗、针灸等治疗方法。

同时,还要介绍中医学的预防和保健理论。

5. 中医学与现代医学的关系:探讨中医学与现代医学的关系,包括中西医结合的理念和实践,以及中医学在现代医学中的应用和发展。

三、教学方法中医基础理论教学应采用多种教学方法,以提高学生的学习兴趣和理解能力。

具体方法包括:1. 讲授:通过教师的讲解,系统地介绍中医基础理论的知识点和概念,注重理论与实践的结合。

2. 实践:组织学生进行实践操作,如望、闻、问、切等诊断方法的实际操作,以及中药煎煮和针灸技术的实践训练。

3. 讨论:组织学生进行小组讨论,探讨中医基础理论的相关问题,促进学生的思维和交流能力。

《中医学基础》教学大纲(供中药专业本科使用)前言《中医学基础》是中医专业的一门主干基础课。

它系统讲授中医学理论体系的形成和发展、中医学的基本特点、中医学的哲学基础、人体的结构和功能、病因病机、诊法辨证、疾病的防治等基础理论、基本知识和基本技能。

通过本课程的学习,要求学生系统掌握和熟悉、了解有关中医学的基本理论、基本知识和基本思维方法(包括中医学的哲学基础:阴阳、五行学说;中医学对人体结构与功能的认识;中医临床病证的诊察方法与辩证以及中医学对疾病及其防治的认识:病因、发病、病机、防治原则),为今后继续学习中医诊断学、中药学、方剂学、中医经典著作和临床各科打好基础。

教学要求与内容第一章中医学导论【目的要求】1、掌握整体观念、辨证论治的基本概念;2、熟悉中医学理论体系的形成和发展概况;3、了解整体观念、辨证论治的运用概况;4、了解《中医学基础》的主要内容。

【教学要点】中医学、中医学理论体系的概念;中医学理论体系的主要特点:整体观念和辨证论治。

【教学时数】共安排4学时。

其中中医学理论体系的主要特点占3学时,其他1学时。

【教学内容】第一节中医学理论体系的形成和发展【目的要求】1、掌握中医学、中医学理论体系的概念;2、熟悉中医学理论体系的形成;2、了解中医学理论体系的发展概况。

【教学要点】中医学、中医学理论体系的形成及概念。

【教学时数】课时安排1学时。

【教学内容】1、中医学、中医学理论体系的概念及形成(1)以古代解剖知识为基础;(2)长期对疾病的认识和治疗经验的积累;(3)社会科学、自然科学知识的渗透;(4)古代哲学理论的影响。

2、中医学理论体系的发展概况(1)基础医学;(2)临床医学;(3)药物学;(4)方剂学;(5)针灸学。

第二节中医学理论体系的基本特点【目的要求】1、掌握整体观念、辨证论治的基本概念;2、了解整体观念、辨证论治的运用概况。

【教学要点】中医学理论体系的主要特点整体观念和辨证论治,病、证、症的概念及区别。

中医基础理论教学大纲中医基础理论教学大纲中医作为中国传统医学的瑰宝,具有悠久的历史和深厚的理论基础。

中医基础理论教学大纲是中医教育的重要组成部分,它为学生提供了系统学习中医基础理论的框架和指导,有助于培养学生的中医思维和临床能力。

本文将围绕中医基础理论教学大纲展开探讨。

一、中医基础理论的重要性中医基础理论是中医学习的基石,它包括中医的基本理论、诊断方法、病因病机、治疗原则等内容。

掌握中医基础理论对于学生理解中医学说、把握中医诊断和治疗方法具有重要意义。

中医基础理论教学大纲旨在帮助学生建立起中医思维模式,培养学生的中医临床思维和判断能力。

二、中医基础理论教学大纲的框架中医基础理论教学大纲一般包括以下几个方面的内容:1.中医基本理论:包括中医的整体观、辨证论治、阴阳五行学说等。

学生需要掌握中医的基本理论,理解中医的整体观念和辨证论治的思路。

2.中医诊断方法:包括望、闻、问、切四诊法。

学生需要学习中医的四诊法,掌握中医诊断的基本技巧和方法。

3.中医病因病机:包括中医病因学说和病机学说。

学生需要学习中医的病因学说,了解疾病的发生原因和病机,为后续的治疗提供依据。

4.中医治疗原则:包括中医的治疗原则和方法。

学生需要学习中医的治疗原则,了解中医治疗的基本方法和技巧。

三、中医基础理论教学的方法中医基础理论教学应注重理论与实践相结合,采取多种教学方法,培养学生的实际操作能力和思维能力。

1.理论讲解:教师可以通过讲解中医基础理论的概念、原理和应用,帮助学生理解中医的基本理论。

2.案例分析:教师可以通过分析典型病例,引导学生运用中医基础理论进行诊断和治疗。

3.实践操作:教师可以组织学生进行中医四诊法的实践操作,培养学生的观察和判断能力。

4.讨论交流:教师可以组织学生进行小组讨论,探讨中医基础理论的应用和发展。

四、中医基础理论教学大纲的优化中医基础理论教学大纲应不断优化,与时俱进,适应新时代的需求。

1.注重实践教学:中医基础理论教学应注重实践操作,培养学生的实际操作能力和思维能力。

《中医药基础》教学大纲(供中职药剂专业使用)一、课程性质和任务《中医药基础》是中等卫生职业教育药剂专业重要的专业课程。

其主要内容包括绪论、中医基础理论、中医诊法、中药学基础、方剂学基础等五个部分。

其主要任务是使学生在具有一定科学文化素质的基础上,对中医的理、法、方、药、病具有联贯性、统系性、完整性的初步认识。

掌握常用的中药和中医方剂学基础,理解中医药学的基本医学理论和诊断方法,为以后学习和从事药剂专业工作奠定良好基础。

二、课程教学目标(一)知识教学目标(1)掌握中医药学的基本理论;常用中药与方剂名称、主要功效及汤剂煎服法等技能知识。

(2)理解中医药学基本诊断、治疗方法;中药与方剂适应症、禁忌症、用法用量、配伍规律及使用注意。

(3)了解中药来源、采制时间、炮制意义及处方应对等内容。

(二)能力培养目标(1)具有一定的运用中医药学基本知识、基本诊疗技能,规范、熟练、合理指导运用中药、方剂的能力指导其临床用药。

(2)具有从事药剂工作所应有的良好职业道德,科学工作态度,严谨细致的专业学风。

(3)具有良好的沟通能力和团队合作精神。

(三)思想教育目标(1)通过中医药学的学习,能正确认识中医药学重在理、法、方、药,培养学生唯物主义世界观和中医辨证论治的思维方法。

(2)通过对生命现象的认识,树立热爱生命、实事求是的科学态度。

(3)培养良好的职业道德修养、人际沟通能力和团结协作精神。

(4)具有严谨的学习态度、科学的思维能力、敢于创新的精神和热爱大自然的思想。

三、教学内容和要求(一)理论教学内容与教学要求教学内容教学要求教学活动参考了解理解掌握一、绪论理论讲授多媒体演示 案例思考与分析(一)中医药学发展概况 √(二)中医药学的基本特点 1.整体观念(1)人体是一个有机体整体√(2)人与环境密切相关 √2.辨证论治(1)“症”“证”“病”√(2)“同病异治”“异病同治” √ (3)辨证论治 √二、中医基础理论 理论讲授 多媒体演示 挂图展示 模型观察 实体教学 案例分析与讨论(一)阴阳五行学说 1.阴阳学说(1)阴阳学说的基本概念 √ (2)阴阳学说的基本内容√(3)阴阳学说在中医学中的应用 √2.五行学说(1)五行的基本概念和特性 √ (2)五行学说的基本内容√(3)五行学说在中医学中的应用 √(二)藏象学说 1.脏腑(1)五脏√(2)六腑√(3)奇恒之腑 √(4)脏腑之间的关系 √2.精、气、血、津液(1)精 √(2)气 √ (3)血√文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.(4)津液√3.藏象学说在中医药学中的应用(1)说明人体是以五脏为中心的整体观√(2)说明人体的生理病理变化√(3)指导临床诊断、用药√(三)经络学说1.经络的概念和经络系统(1)经络的概念√(2)经络系统组成√2.十二经脉(1)命名与分类√(2)走向、交接与分布√(3)十二经脉的流注次序√3.奇经八脉(1)督脉√(2)任脉√(3)冲脉√(4)带脉√4.经络的生理功能及应用(1)经络的生理功能√(2)经络在中医药中的应用√(四)病因病机学说1.病因(1)外感病因√(2)内伤病因√(3)病理产物性病因√2.病机学说(1)邪正斗争√(2)阴阳失调√三、中医诊法理论讲授文档从网络中收集,已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持.(一)四诊 多媒体演示挂图、图谱展示 模型观察 实体教学 案例分析讨论1.望诊(1)全身望诊 √ (2)局部望诊 √(3)望舌√(4)望排出物 √ (5)望小儿指纹 √2.闻诊(1)听声音 √ (2)闻气味 √3.问诊(1)问寒热 √ (2)问汗√(3)问疼痛 √ (4)问饮食√(5)问睡眠 √(6)问二便√(7)问小儿及妇女 √4.切诊(1)脉诊√(2)按诊 √(二)辨证 1.八纲辨证(1)表里辨证 √ (2)寒热辨证 √ (3)虚实辨证√(4)阴阳辨证√(5)八纲辨证的相互关系及运用 √2.气血津液辨证(1)气病辨证√文档从网络中收集,已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持.(2)血病辨证 √(3)津液病辨证 √3.脏腑辨证(1)心与小肠病辨证 √ (2)肺与大肠病辨证 √ (3)脾与胃病辨证 √ (4)肝与胆病辨证 √ (5)肾与膀胱病辨证√(6)脏腑兼病辨证 √(三)预防与治则 1.预防(1)未病先防 √ (2)既病防变 √2.治则(1)治病求本 √ (2)扶正祛邪√(3)调整阴阳 √ (4)三因制宜 √四、中药学基础理论讲授 多媒体演示 挂图、图谱展示 实物观察 标本、模型观察 案例分析讨论(一)中药的基本知识 1.中药的采制(1)品种与产地 √ (2)采集与储藏 √(3)炮制与制剂 √2.中药的性能(1)四气 √ (2)五味√(3)升降浮沉 √ (4)归经√(5)毒性√文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 3.中药的应用(1)配伍与禁忌√(2)剂量与用法√(二)常用中药1.解表药(1)辛温解表药√(2)辛凉解表药√2.清热药(1)清热泻火药√(2)清热燥湿药√(3)清热凉血药√(4)清热解毒药√(5)清虚热药√3.泻下药(1)常用泻下药√(2)其他泻下药√4.祛湿药(1)祛风湿药√(2)芳香化湿药√(3)利水渗湿药√5.温里药(1)常用温里药√(2)其他温里药√6.理气药(1)常用理气药√(2)其他理气药√7.理血药(1)活血祛瘀药√(2)止血药√8.补益药文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.(1)补气药√(2)补血药√(3)补阴药√(4)补阳药√9.化痰止咳平喘药(1)常用化痰止咳平喘药√(2)其他化痰止咳平喘药√10.消食药(1)常用消食药√(2)其他消食药√11.驱虫药(1)常用驱虫药√(2)其他驱虫药√12.安神药(1)重镇安神药√(2)养心安神药√13.开窍药(1)常用开窍药√(2)其他开窍药√14.平肝熄风药(1)常用平肝熄风药√(2)其他平肝熄风药√15.固涩药(1)常用固涩药√(2)其他固涩药√16.外用药(1)常用外用药√(2)其他外用药√五、方剂学基础理论讲授(一)方剂基础知识多媒体演示文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1.方剂与治法案例分析讨论(1)常用治法√(2)方剂与治法的关系√2.方剂的组成与变化(1)组成原则√(2)组成变化√3.剂型与用法(1)剂型√(2)用法√(二)常用中成药1.内科常用中成药(1)解表剂√(2)泻下剂√(3)清热剂√(4)祛痰剂√(5)祛湿剂√(6)和解剂√(7)祛暑剂√(8)消导剂√(9)温里剂√(10)理气剂√(11)祛风剂√(12)祛湿剂√(13)理血剂√(14)补益剂√(15)开窍剂√(16)安神剂√(17)固涩剂√(18)驱虫剂√2.外科常用中成药文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. (1)外科用药√(2)皮肤科用药√(3)骨伤科用药√3.妇科常用中成药√4.儿科常用中成药√5.五官科常用中成药√(二)实践教学内容与教学要求序号、单元题目(对应理论教学单元序号)教学内容教学要求学会熟练掌握二、中医基础理论(二)藏象:五脏六腑1、挂图、实体认识中医的五脏六腑√2、从案例分析说明脏腑功能√二、中医基本理论(三)经络:十二经脉1、模型展示:十二经脉分布循行规律√2、实体教学:十二经脉在实体中的分布√三、中医诊法:(一)四诊:舌诊、脉诊1、舌诊:模型与图谱√2、实体教学:寸口诊脉法√四、中药:花类药物1.常用常用花类药物的药性√2.花类药物的常用剂量与煎服方法√四、中药:矿物药物1.常用矿物药物的药性√2.矿物药物的常用剂量、泡制与煎服方法√五、方剂:配方1.中医方剂的组方原则-君、臣、佐、使√2.实际配方及掌握煎服方法√五、方剂:中成药1、熟悉常用中成药√2、能根据常见病指导用药√四、教学大纲说明(一)适用对象与参考学时本教学大纲可供中等卫生职业教育药剂专业使用,总学时为76个,其中理论教学64学时,实践教学12学时。

中医基本知识教学大纲教学目标:本课程教学目的,在于使学员通过中医基础理论的学习,理解中医的整体观念及辨证论治的精神,掌握中医学的基本知识;本课程教学内容以基础为主,在药物、方剂学、常见病中选择有代表性的药物、方剂和病种进行重点讲解,为今后自学中医和进行中西医结合工作打下基础;第一章导论目的要求:了解中医学是一个伟大的宝库;熟悉中医学四大经典着作及其基本内容;掌握中医学理论体系的基本特点;内容:简要说明原始保健知识和医药技术的积累以及医学理论的确立;重点讲授具有代表性的中医学四大经典着作的基本内容;阐明中医学具有鲜明的整体观念,强调人体是一个有机整体以及人与自然界和社会重点讲授中医学“证”的含义、辨证和论治的概念及辨证论治的基本方法;第二章阴阳五行学说第一节阴阳学说目的要求:了解阴阳学说是古代一种哲学思想,它具有朴素的、唯物辨证法的观点,它基本上反映了客观事物对立统一的一般规律;要求重点掌握阴阳学说的基本内容和在医学上的应用;内容:重点说明阴阳的对立、依存、消长、转化、平衡、不平衡的相互关系;了解事物、人体分属为阴阳的一般规律;第二节五行学说目的要求:了解五行相生相克和相乘相侮的基本概念;自学第三章中医学的正常人体观第一节脏腑目的要求:了解脏腑的形成及特点,中医脏腑的概念,脏与腑在功能上的区别,重点掌握五脏的主要功能,了解六腑特别是胃的功能;内容:1.五脏的主要功能与系统连属重点讲授五脏的生理功能;2.六腑的主要功能;3.奇恒之腑的主要功能;第二节精、气、血、津液目的要求:1.了解脏腑功能活动的物质基础——精、气、血、津液2.掌握精、气、血、津液的基本概念及其生成与作用内容:重点讲授精、气、血、津液的概念及其作用;第四章病因病机目的要求:了解中医致病学的发病特点及病因分类方法,重点掌握六淫的性质及致病特点;了解七情和脏腑的关系;了解痰饮、瘀血的形成,重点掌握症状特点;内容:阐述致病因素的概念及疾病发生的机理,主要解决致病因素与发病的关系;重点阐述风、寒、暑、湿、燥、火的概念注意讲清楚六气与六淫的区别,性质及致病特点;了解痰饮、瘀血的概念、性质及致病特点;了解喜、怒、忧、思、悲、恐、惊对脏腑的影响,及其发病学上的重要性;第五章四诊目的要求:掌握四诊的基本知识,重点掌握舌诊和脉诊的特点;闻诊、问诊自学;内容:望诊:了解神、色、形态的诊断,重点讲授舌和苔的变化及主病,察舌的注意事项;切诊,脉诊:包括脉诊的意义,切脉的部位和方法,病脉与主病,介绍常用脉象,其中以浮、沉、迟、数、弦、细、滑、结、代、促等脉为重点;第六章辨证第一节八纲辨证目的要求:重点掌握表里、寒热、虚实、阴阳八纲的概念及症状特点;内容:重点讲授表里、寒热、虚实、阴阳八纲的基本证候;第二节脏腑辨证目的要求:了解五脏及胃辨证的重要意义,重点掌握五脏及胃辨证的依据及主要脉证;内容:心的病理变化多表现在血液运行障碍和神志活动异常;心病虚证有心气虚、心阳虚、心血虚、心阴虚;实证有心火炽盛、心血瘀阻、痰火扰心、痰迷心窍等证型;重点掌握心病虚证及心血瘀阻的证型;肝的病理变化主要反映在肝的疏泄失常,血不归藏,筋脉不利等方面,肝病虚证,有肝阴、血虚,实证有肝气郁结,肝火上炎,肝胆湿热,肝阳上亢,肝风内动,寒凝肝脉;重点掌握肝阴、血虚,肝气郁结,肝阳上亢,肝胆湿热证型;脾的病理变化主要是脾失健运及血失统摄,脾病虚证有脾阳、气虚,脾不统血,中气下陷;实证有寒湿困脾,脾胃湿热;胃病虚证有胃阴虚;实证有胃火炽盛,食滞胃脘;重点掌握脾阳、气虚,中气下陷,脾胃湿热,胃阴虚证型;肺的病理变化主要反映在呼吸功能异常和水液失调等方面;肺病虚证有肺气、阴虚;实证有风寒束肺,风热犯肺,燥邪犯肺,痰热壅肺,痰湿阻肺;重点掌握肺阴虚,痰热壅肺,痰湿阻肺证型;肾的病理变化主要反映在肾精封藏不固,水液代谢失调,生长生育、生殖的异常和气不摄纳等方面;肾病多为虚证,有肾阴、阳虚、肾虚水泛,肾不纳气,肾气不固,肾精不足;重点掌握肾阴、阳虚证型;第七章防治原则与治法目的要求:了解并掌握治疗病症的一些基本原则和治疗方法;内容:阐明八法的意义和作用,重点讲授治疗原则,了解八法的基本概念;第八章中药目的要求:初步掌握中药的性味、功能和应用;重点讲解常用药物的性味功用;内容:1. 总论介绍中药的功效主治四气、五味、归经,应用配伍、禁忌、用量;2. 各论采用分类,归纳,对比的形式,重点讲授常用中药的药用部分,处方用名,性味功效应用等,以功效为重点;重点掌握柴胡、菊花、茯苓、茵陈、金银花、生地、黄芩、黄连、黄柏、山楂、大黄、贝母、杏仁、陈皮、香附、川芎、丹参、桃仁、三七、人参、黄芪、白术、当归等中药:了解麻黄、桂枝、防风、薄荷、连翘、独活、藿香、泽泻、木通、金钱草、半夏、熟地、沙参、麦冬、附子、杜仲、鹿茸等中药;第九章方剂目的要求:重点掌握常用方剂的组成、功用和主治;了解方剂的定义和分类;内容:重点讲授常用方剂的组成、功用和主治,了解用法与方歌;1.麻黄汤2.银翘散3.独活寄生汤4.茵陈蒿汤5.逍遥散6.大承汤7.二陈汤8.理中丸9.补阳还五汤10.四君子汤11.四物汤12.生脉散13.六味地黄丸第九章常见病诊治目的要求:熟悉常见病辨证论治的基本规范;熟悉常见病证的病因病机及辨证治疗;内容:重点讲解感冒、咳嗽、心悸、胃痛、泄泻、头痛、消渴的中医辩证分型施治和临床用药加减;附:授课时数按排。

中医基础理论教学大纲《中医基础理论》教学大纲课程编号:01.021.0.3 课程名称:中医基础理论The Basic Theory of Traditional Chinese Medicine开课(二级)学院:基础医学院课程性质:必修课学分:8学分学时:112学时本课程总学时为112学时,以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。

前期课程:无要求授课对象:医(七)、中西结合(七)、中基(七)、医药(七)、中医、针推、骨伤、中西结合、运动本科专业考核方式:考试、考查(论文、汇报),其中期末考试占80%,平时成绩占20%,平时成绩的评定标准见附1。

平时成绩占总成绩的20%。

课程基本要求(或课程简介):《中医基础理论》是学习中医学的一门必修的基础理论课程。

其内容具体包括《中医学导论》、《中医藏象学》、《中医病因病机学》三个板块。

《中医学导论》主要介绍中医学理论体系的形成与发展、中医学与古代哲学的关系等基本知识。

《中医藏象学》主要论述人的形态组织结构、生理功能活动的规律及其相互关系。

《中医病因病机学》介绍了中医研究和阐释人类疾病的起因及其发生、发展和转归规律。

The Basic Theory of Traditional Chinese Medicine mainly introduces the formation and development of TCM theory,the relationship between TCM and Ancient Philosophy, the structures and functions of the human body, etiology and pathogenesis, the treatment and prevention of the diseases and so on. It is a compulsory course of basic TCM.大纲内容:一、前言【课程目的】通过本课程的学习,要求学员基本掌握、熟悉或了解中医学的基本理论、基本知识等内容,为学习中医其他课程打下必要的基础。

普通高等教育全日制五年本科《中医基础理论》课程教学大纲(供中医类五年制专业用)前言中医基础理论课程属于中医学的专业基础课。

通过对该课程的学习,要求学生掌握本课程中有关中医学的基本理论、基本知识和基本思维方法,包括中医学的哲学基础(精气、阴阳、五行学说)、中医学对人体生理的认识(藏象、精气血津液神、经络、体质)、中医学对疾病及其防治的认识(病因、发病、病机、防治原则),为继续学习中医诊断学、中药学、方剂学、中医经典著作和临床各科打好基础。

本课程以课堂讲授为主,结合多媒体教学和课堂讨论等方法,以增强学生对中医基础理论知识的认知能力,使学生在掌握基本知识和基本技能的同时,掌握学习方法,锻炼培养思维和科研能力,培养学生的运用知识、发现问题、解决问题的能力以及创新意识,以适应素质教育的要求。

本课程的教学,教师语言应规范通俗,由浅入深,循序渐进,突出重点,讲清难点并交代疑点,既要充分考虑大学一年级学生的认知能力和在学习方法方面的适应能力,又要充分体现中医基础理论的继承、发展和创新,反映中医现代化的要求。

正文绪论【目的要求】1.掌握中医学理论体系的主要特点。

2.了解中医学、中医基础理论、中医学理论体系的概念,中医学的学科属性,中医学理论体系的形成和发展概况。

【教学内容】一、中医学的基本概念和学科属性二、中医学理论体系的概念、形成与发展(一)中医学理论体系的概念(二)中医学理论体系的形成与发展(三)中医学理论的继承与创新三、中医学理论体系的主要特点(一)整体观念:人体是一个有机整体;人与自然环境的统一性;人与社会环境的统一性;整体观与现代医学模式。

(二)辨证论治:病、证、症的基本概念;辨证论治的概念;同病异治与异病同治;辨证与辨病相结合。

四、中医基础理论课程的主要内容【课时与方法】总课时6主要特点4 其他2授课方法课堂讲授结合多媒体教学第一章中医学的哲学基础【目的要求】1.了解古代哲学精、气的概念、精气学说的内容及精气学说在中医学中的应用。

2.掌握阴阳的概念和阴阳学说的内容。

3.掌握五行的概念和五行学说的内容。

4.掌握阴阳学说和五行学说在中医学中的应用。

5.了解中医学思维方法的特点。

【教学内容】第一节精气学说一、古代哲学精与气的概念(一)精的概念(二)气的概念二、精气学说的内容(一)精气是构成宇宙的本原(二)精气的运动与变化(三)精气是天地万物相互联系的中介(四)天地精气化生为人三、精气学说在中医学中的应用第二节阴阳学说一、阴阳的概念及属性(一)阴阳的概念(二)阴阳的属性(三)阴阳属性的绝对性和相对性二、阴阳学说的内容(一)阴阳对立制约:阴阳相反、阴阳相互抑制削弱。

(二)阴阳互根互用:阴阳相互依存、阴阳相互促进化生。

(三)阴阳交感与互藏:阴阳交感的概念、机理和意义;互藏的概念与意义。

(四)阴阳消长:阴阳消长的概念与形式。

(五)阴阳转化:阴阳转化的概念、机理与形式。

(六)阴阳自和与平衡:阴阳自和的概念及意义;阴阳平衡的概念及维系机制。

三、阴阳学说在中医学中的应用(一)说明人体的组织结构(二)概括人体的生理功能(三)阐释人体的病理变化:阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳转化。

(四)用于疾病的诊断(五)用于疾病的防治:指导养生、确定治疗原则、分析归纳药物性能。

第三节五行学说一、五行的概念(一)五行的概念(二)五行的特性:木曰曲直、火曰炎上、土爰稼穑、金曰从革、水曰润下。

(三)事物和现象的五行归类:归类的方法、结果和意义。

二、五行学说的内容(一)五行相生与相克:相生相克的概念、次序;母子关系及所胜所不胜关系。

(二)五行制化与胜复:制化与胜复的概念、规律和意义。

(三)五行相乘与相侮:相乘与相侮的概念、次序、形成原因和相互关系。

(四)五行的母子相及:母病及子、子病及母。

三、五行学说在中医学中的应用(一)说明五脏的生理功能及其相互关系(二)说明五脏病变的相互影响:相生关系的传变、相克关系的传变。

(三)指导疾病的诊断(四)指导疾病的治疗:指导脏腑用药、控制疾病传变、确定治则治法、指导针灸取穴、指导情志疾病的治疗第四节中医学思维方法的特点一、注重宏观观察二、注重整体研究三、擅长哲学思维四、强调功能联系【课时与方法】总课时10 精气学说简述或自学阴阳学说6 五行学说3 思维方法1授课方法启发式讲授结合多媒体教学第二章藏象【目的要求】1.掌握藏象的概念,脏、腑、奇恒之腑的生理特点。

2.掌握五脏的生理功能;熟悉五脏的生理特性、五脏与形、窍、志、液、时的关系。

3.掌握六腑的生理功能和生理特性。

4.熟悉脑和女子胞的生理功能。

5.掌握脏与脏、脏与腑、腑与腑之间的关系。

6.熟悉藏象学说的形成和特点。

7.了解五脏精气阴阳的概念8.了解心包和命门学说的梗概。

【教学内容】第一节概论一、藏象及藏象学说的概念二、藏象学说的形成三、藏象学说的特点四、五脏、六腑与奇恒之腑的生理特点五、五脏精气阴阳概述第二节五脏一、心(一)主要生理功能:主血脉;藏神。

(二)生理特性:为阳脏而主通明。

(三)与形、窍、志、液、时的关系。

附:心包二、肺(一)主要生理功能:主气司呼吸;主行水;朝百脉;主治节。

(二)生理特性:肺为华盖;肺为娇脏;宣发与肃降。

(三)与形、窍、志、液、时的关系。

三、脾(一)主要生理功能:主运化;主统血。

(二)生理特性:脾气主升;喜燥恶湿。

(三)与形、窍、志、液、时的关系。

四、肝(一)主要生理功能:主疏泄;主藏血。

(二)生理特性:肝为刚脏;肝性升发。

(三)与形、窍、志、液、时的关系。

五、肾(一)主要生理功能:藏精,主生长发育生殖与脏腑气化;主水;主纳气。

(二)生理特性:主蛰守位。

(三)与形、窍、志、液、时的关系。

附:命门第三节六腑简述六腑的共同生理特点;七冲门的部位和作用。

一、胆:主要生理功能:贮藏和排泄胆汁,主决断。

二、胃:主要生理功能:受纳水谷,腐熟水谷。

生理特性:主通降,喜润恶燥。

三、小肠:主要生理功能:受盛化物,泌别清浊。

四、大肠:主要生理功能:传化糟粕,大肠主津。

五、膀胱:主要生理功能:贮存尿液,排泄尿液。

六、三焦:(一)六腑之三焦:概念、功能。

(二)部位之三焦:1.生理功能:通行诸气、运行水液。

2. 上中下三焦部位划分及其生理特点:上焦如雾、中焦如沤、下焦如渎。

第四节奇恒之腑一、脑:主要生理功能:主宰生命活动、主精神意识、主感觉运动。

二、女子胞:(一)主要生理功能:主持月经、孕育胎儿。

(二)与脏腑经脉关系:心、肝、脾、肾、(天癸)冲脉、任脉、督脉、带脉、十二经脉。

附:精室第五节脏腑之间的关系一、脏与脏之间的关系:心肾、脾肾、肝肾、肺肾、肝脾、心脾、二、腑与腑之间的关系三、脏与腑之间的关系:脾胃讨论【课时与方法】总课时22 概说2 五脏12 六腑1 奇恒之腑1 脏腑关系4 讨论 2授课方法讲授法结合案例式、启发式教学法和多媒体教学第三章精气血津液神【目的要求】1.熟悉人体之精的概念、代谢、功能及分类。

2.掌握人体之气的概念、生成、运动、功能及分类。

3.掌握血的概念、生成、运行和功能。

4.掌握津液的概念、代谢和功能。

5.熟悉神的概念、生成和作用。

6.掌握气与血的关系。

7.了解气与津液、精血津液、精气神之间的关系。

【教学内容】第一节精一、人体之精的概念:是禀受于父母的生命物质与水谷精微相融合而形成的精华物质,是人体生命的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。

二、人体之精的代谢:精的生成、贮藏与施泄。

三、人体之精的功能:繁衍生命、濡养、化血、化气、化神。

四、人体之精的分类:先天之精与后天之精,脏腑之精,生殖之精。

第二节气一、人体之气的概念:人体内活力很强运行不息的极精微物质。

二、人体之气的生成(一)生成之源:先天之精、后天之精、自然界清气。

(二)相关脏腑功能:肺、脾胃、肾。

三、人体之气的运动与气化(一)气的运动:气机的概念;气运动的形式;气运动的意义;脏腑之气的运动规律;气机失调的表现形式。

(二)气化:气化的概念;气化的形式(三)气机与气化的关系四、人体之气的功能(一)推动与调控作用:激发推动人体的生长发育和脏腑经络的生理功能;推动精血津液的生成及运行输布。

(二)温煦与凉润作用:维持体温相对恒定、促进脏腑经络的生理功能、促进精血津液的循行输布和施泄。

(三)防御作用:防止病邪侵袭与祛邪外出。

(四)固摄作用:固摄精、血、津液等液态物质,防止其无故流失。

(五)中介作用:是生命信息的载体,是脏腑形体官窍之间相互联系的中介。

(六)营养作用:五、人体之气的分类(一)人身之气(二)元气、宗气、营气、卫气1.元气:概念、生成、分布、功能。

2.宗气:概念、生成、分布、功能。

3.营气:概念、生成、分布、功能。

4.卫气:概念、生成、分布、功能。

(三)脏腑之气、经络之气第三节血一、血的概念二、血的生成:化生之源、相关的脏腑功能。

三、血的运行:影响血液运行的因素、相关脏腑功能。

四、血的功能:濡养、化神、载气。

第四节津液一、津液的概念:津液的概念、津与液的区别。

二、津液的代谢:津液的生成、输布和排泄及相关的脏腑功能。

三、津液的功能:滋润濡养;化生血液、调节阴阳、排泄废物、运载诸气。

第五节神一、神的概念:广义之神、狭义之神。

二、神的生成:精气血津液为化神之源;脏腑精气对外界环境的应答。

三、神的作用:调节精气血津液的代谢;调节脏腑的生理功能;调节人体的生命活动。

第六节精气血津液神之间的关系一、气与血的关系:(一)气为血之帅:气能生血、气能行血、气能摄血;(二)血为气之母:血能载气、血能养气。

二、气与津液的关系:气能生津、气能行津、气能摄津、津能载气、津能生气。

三、精血津液之间的关系:精血同源、津血同源。

四、精气神之间的关系:气能生精摄精;精能化气、精气化神、神驭精气。

【课时与方法】总课时8 精1 气3 血、津液、神2 精气血津液神之间的关系2学时。

授课方法启发式讲授结合多媒体教学第四章经络【目的要求】1.掌握经络的概念、经络系统的组成。

2.掌握十二经脉的走向交接规律、分布规律、表里关系、流注次序3.熟悉奇经八脉的概念、主要功能以及督脉、任脉、冲脉、带脉的循行和生理功能。

4.熟悉经络的生理功能。

5.了解十二经脉的大体循行路线。

6.了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循行路线和生理功能。

7.了解经别、别络、经筋、皮部的概念和生理功能。

8.了解经络学说的临床应用。

9. 了解经络学说的形成。

【教学内容】第一节经络学说概述一、经络的概念二、经络学说的形成三、经络系统的组成第二节十二经脉一、十二经脉的名称二、十二经脉的走向交接规律三、十二经脉的分布规律四、十二经脉的表里关系五、十二经脉的流注次序六、十二经脉的循行部位第三节奇经八脉一、奇经八脉的概念、特点和作用。

二、奇经八脉的循行部位和生理功能第四节经别、别络、经筋、皮部第五节经络的生理功能和临床应用一、经络的生理功能:沟通联系作用、运输渗灌作用、感应传导作用、调节作用。