《伤寒论》中桂枝类方的方义

- 格式:docx

- 大小:18.97 KB

- 文档页数:6

归真讲伤寒:桂枝汤今天我们接着来讲桂枝汤。

桂枝汤是伤寒论第一方,我们会讲的细一些,后面的药方大家就可以以此类推了。

桂枝汤方桂枝(去皮)三两芍药三两甘草(炙)二两生姜(切)三两大枣(擘)十二枚右五味,㕮咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,歠热稀粥一升余,以助药力,温覆令一时许,遍身漐漐,微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂,若不汗,更服依前法,又不汗,后服小促其间,半日许,令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之。

服一剂尽,病证犹在者,更作服,若汗不出,乃服之二三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

上次我们讲了桂枝,桂枝是强心阳、通血脉用的。

有同学问,说,老师,我不会分析药性怎么办呢?不能所有的药都让老师给我们分析一遍呀。

我们讲格物致知,之前我们说过,致知其实还在格物之先,要先能明了宇宙生成之理,万物变化之道,天地之所由生,万物之所以成,然后才能去格物,否则即便去推理,也往往会出现偏差。

所以大家要先去培养中医和道学的思维方式。

不过大家不会去格物也没有关系,因为我们的古人都已经把药性给我们总结好了,大家只要去看书就可以了。

就像我们吃的东西,大家不需要再去尝百草、辨谷物,看其有毒无毒,能否食用,是否平和,而只需要按照前人留下的经验,去种植五谷食用即可。

我们所种植,所吃的东西,都是古人已经帮我们筛选好了的,是最养人的。

所以我们说,开物成务,前人居功至伟,值得我们累世去祭祀。

不光谷物是如此,在中医方面来说,前人给我们留下了人体的使用手册,记录长生久视之道,标绘经络穴位之所在,辨别百草药性之所长,这些便是医中之圣人。

我们对药性的使用,以神农本草经记载为准,大家在需要了解一味药的药性时,可以首先参考神农本草经。

我们看神农本草经中对桂枝的记载。

牡桂味辛,温。

主上气,咳逆,结气,喉痹,吐吸。

利关节,补中益气。

久服通神,轻身,不老。

神农本草经很多人说看不懂,里面列举了很多证状,不知道其主治的究竟是什么。

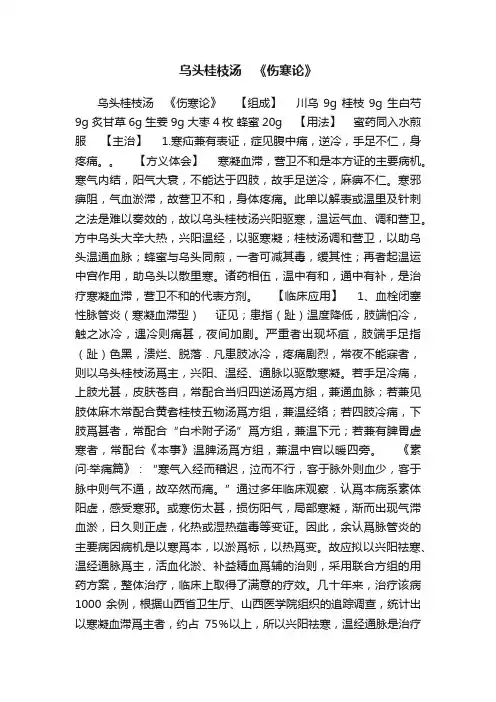

乌头桂枝汤《伤寒论》乌头桂枝汤《伤寒论》【组成】川乌9g 桂枝9g 生白芍9g 炙甘草6g 生姜9g 大枣4枚蜂蜜20g 【用法】蜜药同入水煎服【主治】 1.寒疝兼有表证,症见腹中痛,逆冷,手足不仁,身疼痛。

【方义体会】寒凝血滞,营卫不和是本方证的主要病机。

寒气内结,阳气大衰,不能达于四肢,故手足逆冷,麻痹不仁。

寒邪痹阻,气血淤滞,故营卫不和,身体疼痛。

此单以解表或温里及针刺之法是难以奏效的,故以乌头桂枝汤兴阳驱寒,温运气血、调和营卫。

方中乌头大辛大热,兴阳温经,以驱寒凝;桂枝汤调和营卫,以助乌头温通血脉;蜂蜜与乌头同煎,一者可减其毒,缓其性;再者起温运中宫作用,助乌头以散里寒。

诸药相伍,温中有和,通中有补,是治疗寒凝血滞,营卫不和的代表方剂。

【临床应用】1、血栓闭塞性脉管炎(寒凝血滞型)证见;患指(趾)温度降低,肢端怕冷,触之冰冷,遇冷则痛甚,夜间加剧。

严重者出现坏疽,肢端手足指(趾)色黑,溃烂、脱落.凡患肢冰冷,疼痛剧烈,常夜不能寐者,则以乌头桂枝汤爲主,兴阳、温经、通脉以驱散寒凝。

若手足冷痛,上肢尤甚,皮肤苍自,常配合当归四逆汤爲方组,兼通血脉;若兼见肢体麻木常配合黄耆桂枝五物汤爲方组,兼温经络;若四肢冷痛,下肢爲甚者,常配合“白术附子汤”爲方组,兼温下元;若兼有脾胃虚寒者,常配台《本事》温脾汤爲方组,兼温中宫以暖四旁。

《素问·举痛篇》:“寒气入经而稽迟,泣而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛。

”通过多年临床观察.认爲本病系素体阳虚,感受寒邪。

或寒伤太甚,损伤阳气,局部寒凝,渐而出现气滞血淤,日久则正虚,化热或湿热蕴毒等变证。

因此,余认爲脉管炎的主要病因病机是以寒爲本,以淤爲标,以热爲变。

故应拟以兴阳祛寒、温经通脉爲主,活血化淤、补益精血爲辅的治则,采用联合方组的用药方案,整体治疗,临床上取得了满意的疗效。

几十年来,治疗该病1000余例,根据山西省卫生厅、山西医学院组织的追踪调查,统计出以寒凝血滞爲主者,约占75%以上,所以兴阳祛寒,温经通脉是治疗本病的基本治法。

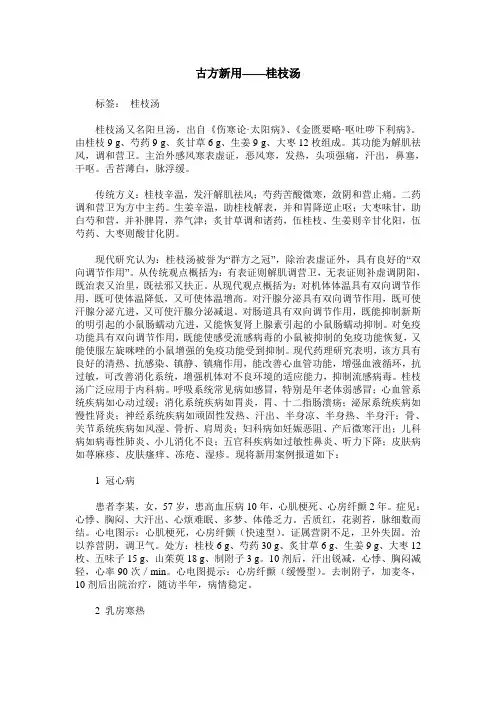

古方新用——桂枝汤标签:桂枝汤桂枝汤又名阳旦汤,出自《伤寒论·太阳病》、《金匮要略·呕吐哕下利病》。

由桂枝9 g、芍药9 g、炙甘草6 g、生姜9 g、大枣12枚组成。

其功能为解肌祛风,调和营卫。

主治外感风寒表虚证,恶风寒,发热,头项强痛,汗出,鼻塞,干呕。

舌苔薄白,脉浮缓。

传统方义:桂枝辛温,发汗解肌祛风;芍药苦酸微寒,敛阴和营止痛。

二药调和营卫为方中主药。

生姜辛温,助桂枝解表,并和胃降逆止呕;大枣味甘,助白芍和营,并补脾胃,养气津;炙甘草调和诸药,伍桂枝、生姜则辛甘化阳,伍芍药、大枣则酸甘化阴。

现代研究认为:桂枝汤被誉为“群方之冠”,除治表虚证外,具有良好的“双向调节作用”。

从传统观点概括为:有表证则解肌调营卫,无表证则补虚调阴阳,既治表又治里,既祛邪又扶正。

从现代观点概括为:对机体体温具有双向调节作用,既可使体温降低,又可使体温增高。

对汗腺分泌具有双向调节作用,既可使汗腺分泌亢进,又可使汗腺分泌减退。

对肠道具有双向调节作用,既能抑制新斯的明引起的小鼠肠蠕动亢进,又能恢复肾上腺素引起的小鼠肠蠕动抑制。

对免疫功能具有双向调节作用,既能使感受流感病毒的小鼠被抑制的免疫功能恢复,又能使服左旋咪唑的小鼠增强的免疫功能受到抑制。

现代药理研究表明,该方具有良好的清热、抗感染、镇静、镇痛作用,能改善心血管功能,增强血液循环,抗过敏,可改善消化系统,增强机体对不良环境的适应能力,抑制流感病毒。

桂枝汤广泛应用于内科病。

呼吸系统常见病如感冒,特别是年老体弱感冒;心血管系统疾病如心动过缓;消化系统疾病如胃炎,胃、十二指肠溃疡;泌尿系统疾病如慢性肾炎;神经系统疾病如顽固性发热、汗出、半身凉、半身热、半身汗;骨、关节系统疾病如风湿、骨折、肩周炎;妇科病如妊娠恶阻、产后微寒汗出;儿科病如病毒性肺炎、小儿消化不良;五官科疾病如过敏性鼻炎、听力下降;皮肤病如荨麻疹、皮肤瘙痒、冻疮、湿疹。

现将新用案例报道如下:1 冠心病患者李某,女,57岁,患高血压病10年,心肌梗死、心房纤颤2年。

,去了解更多的中医知识1.桂枝汤类方 歌 (二十一首)一、桂枝汤:桂枝汤方桂芍草,佐用生姜和大枣。

啜粥温服取微汗,调和营卫解肌表。

二、桂枝加葛根汤:桂加葛根走经输,项背几几反汗濡。

解肌驱风滋经脉,用治柔痉理不殊。

三、桂枝加附子汤:桂加附子治有三,风寒肢痛脉迟弦。

汗漏不止恶风甚,肌肤麻木卫阳寒。

四、桂枝去芍药汤:桂枝去芍意何居,胸满心悸膻中虚。

若见咳逆和短气,桂甘姜枣治无遗。

五、桂枝去芍药加附子汤:桂枝去芍避阴寒,加附助阳理固然。

脉促无力舌质淡,胸痹治法非等闲。

六、桂枝麻黄各半汤:桂加麻杏名各半,肌表小邪不得散。

面有热色身亦痒,两方合用发小汗。

七、桂枝二麻黄一汤:桂二麻一名合方,寒热如疟治法良。

大汗之后表未解,祛邪同时正亦匡。

八、桂枝二越婢一汤:桂加麻膏量要轻,热多寒少脉不丰。

小汗法中兼清热,桂二越一记心中。

九、桂枝去桂加茯苓白术汤:桂枝汤中去桂枝,苓术加来利水湿。

小便不利心下满,颈项强痛热翕翕。

十、桂枝加厚朴杏子汤:桂加厚朴杏子仁,喘家中风妙如神。

如今肺炎求治法,媲美麻杏说与君。

十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤:桂枝加参新加汤,增姜加芍效力彰。

身疼脉沉非表证,血虚营弱汗多伤。

十二、桂枝甘草汤:桂枝甘草补心虚,两手叉冒已浇漓。

汗多亡液心阳弱,药少力专不须疑。

十三、小建中汤:桂加饴糖小建中,倍加芍药方奏功。

虚劳里急心烦悸,伤寒尺迟梦失精。

十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤:桂枝去芍恐助阴,痰水犯心狂躁纷。

龙牡安神桂枝助,蜀漆涤饮有奇勋。

十五、桂枝加桂汤:桂枝加桂剂量增,奔豚冲心来势凶。

平冲降逆解外寒,补心代肾立奇功。

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤:桂枝甘草组成方,龙牡加入安神良。

心悸同时兼烦躁,补阳宁心效果彰。

十七、桂枝附子汤:桂枝附子寒痹痛,去芍加附量要重。

扶阳散寒应兼顾,脉浮虚涩是其应。

十八、去桂加白术汤:去桂加术大便硬,寒湿相搏身疼痛。

术附姜枣加甘草,三阴都尽冒始应。

十九、桂枝加芍药汤:桂枝加芍腹痛诊,此病原来属太阴。

《类方讲伤寒》汉传中医免费教学群2015-11-13桂枝类方:--------高珊珊老师主讲:大家好。

今天我们讲四个方子:桂枝甘草汤,桂枝去芍药汤,桂枝去芍药加茯苓白术汤,桂枝去芍药加附子汤。

这四个方子的共同点,是都在桂枝汤的基础上,去掉了凉性的使药。

在第一节课讲桂枝汤法度,和刘志杰方证解析法时讲过阴-中-阳、君臣佐使的三才四象配伍法,体现了“万物负阴而抱阳,沖气以为和”的至善理念。

三才四象俱全的方剂较平和,安全而稳妥。

本课的四个方剂,都由阳性药+平性药,君(臣)药+佐药组成,没有使药,不遵守阴阳互根的法则,单刀直入,没有牵扯,偏性较大,药力迅猛。

首先来看桂枝甘草汤:君:桂枝(辛温)4两佐:甘草(甘滋)2两这个方子由两味药组成。

从制方学来讲,由两味药组成的才叫“方”或“单方”。

而单味药只能叫“药”,三味和三味以上的称“剂”或“复方”。

《说文》释“方”:并船也,象两舟省、总头形。

小篆的“方”字如下图:象义两条船,并在一起。

方,是两仪之义;而剂,代表三才。

《说文》剂:齐也,从刀从齐。

小篆“剂”字如下图:象义三个合在一起的麦穗,用刀齐平。

这是古人指示我们的制方法则。

根据古经方法度,古河图洛书,四象真五行和六纲五证经方框架,恩师恢复了被陶弘景称为“神明之剂”的四神二旦汤规范方。

简称“六神方”,为一切方剂的本来源头。

这才是真正的“万方之组”。

六神方,分为六个小方和六个大方。

“四味曰小方,以明君臣佐使也;七味曰大方,以应四神七宿也”会用的,临床用这十二个方相互合方和加减,就足够应万病,起沉疴了。

越接近源头的水就越清澈。

我们就从最简的“方”:桂枝甘草汤讲起。

前面讲过,这个方的君药桂枝,具有温阳解表,降冲逆和补津液的作用;而蜜炙甘草,性质平和,甘滋生津,固护中土胃气。

因此,由4两桂枝和2两炙甘草组成的本方,具备甘滋津液,温阳解表降逆的作用;可治疗津亏气逆合并表证的情况。

在六纲,对治太阳病外感(伤寒或中风)证合并津亏。

李翰卿伤寒论一百一十三方临床使用经验桂枝汤方第一【方义】此太阳病解肌和荣卫之主方。

所谓解肌,亦属于辛温发汗范围内的一种方法。

不过这种发汗是在有汗时进行的,所以不叫作发汗而叫作解肌。

从“和荣卫”三字体会,说明这种方法有时候不完全以出汗为目的。

【主治】(1)太阳病中风,头痛,项强,恶风寒,汗出,脉浮缓。

(2)时发热,自汗出。

(3)常自汗出。

(4)身疼痛。

(5)气上冲。

以上五证,都是荣卫不和的证候,凡见一证,即可使用本方。

但必须兼有舌无苔或苔淡白而薄、不喜冷性饮食、咽喉不干燥、小便清白等症方为妥善。

【处方】桂枝二至三钱生杭芍二至三钱炙草一至二钱生姜一至三钱大枣二至四枚【加减】(1)兼背强者,加葛根(即桂枝加葛根汤)。

(2)兼气喘者,加厚朴、杏仁(即桂枝加厚朴杏仁汤)。

(3)发汗过多,桂枝证仍在,恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,加附子(即桂枝加附子汤)。

(4)兼腹痛,不拒按者,倍加芍药(即桂枝加芍药汤).(5)兼腹痛,拒按者,倍加芍药,更加大黄(即桂枝加大黄汤)。

(6)桂枝证误下后,兼脉促胸满者,去芍药(即桂枝去芍药汤)。

(7)桂枝证误下后,兼胸满,脉微,恶寒者,去芍约加附子(即桂枝去芍药加附子汤)。

【服法】水三茶杯,煎至多半茶杯,去滓温服。

服后少停一二分钟,饮热稀粥一碗,以助药力。

并用被子温覆取汗。

以遍体湿润为度。

不可如水淋漓,恐汗出过多,不但病不能除,且容易重感风寒。

若一服病已愈,不必再服。

如不愈,仍可照前法服之.此药必须早午晚连续服用,时间不可拉长。

每服一次,必须检查病情有无变化,最要紧的是必须注意口渴与不渴,或喜冷性饮食与否。

如果有口渴,或喜冷现象,可以马㈠巴药停止,或配合石膏一类的寒性药品,以免误犯阳盛之戒。

如病情没有变化,可以继续服用,虽二三剂也可。

除此以外,注意避风,饮食方面可吃些有营养的流动性食物。

忌食生冷、油腻、酒肉、五辛、臭恶等不易消化或带刺激性的食物,以免影响疗效。

【方解】桂枝发汗解肌,芍药活血敛汗,二药配合起来,有解肌和荣卫的作用。

桂枝汤及其类方之探究桂枝汤是《伤寒论》第一方,被誉为经方之祖、群方之魁。

《伤寒论》及《金匮要略》中桂枝汤及其类方颇多,广泛应用于诸多外感及内伤疾病中。

以下即为本人对桂枝汤及其类方的简要探究。

标签:桂枝汤;类方;应用柯琴谓桂枝汤曰:“此为仲景群方之魁,乃滋阴和阳、解肌发汗之总方也。

凡头痛发热,恶风恶寒,其脉浮而弱,汗自出者,不拘何经,不论中风、伤寒、杂病,咸得用此发汗。

若妄汗、妄下而表不解者,仍当用此解肌。

”可见其名不虚传,寓意深奥,为后世受用无穷。

1 桂枝汤组成、方义及功用桂枝汤以桂枝为君,助卫阳,通经络,解肌发表而驱除在表之邪。

芍药为臣,益阴敛营,固护外泄之营阴。

桂芍等量合用,一治卫强,一治营弱,散中有收,汗中寓补,使表邪得解,营卫调和。

生姜辛温,既助桂枝辛散表邪,又兼和胃止呕;大枣甘平,意在补中益气,且可滋脾生津。

姜枣相配,是为补脾和胃、调和营卫的常用组合,共为佐药。

炙甘草调和药性,合桂枝辛甘化阳以实卫,合芍药酸甘化阴以和营,功兼佐使之用。

桂枝汤收录于中医教材《方剂学》中的解表剂,其功用为解肌发表,调和营卫。

综合《伤寒论》、《金匮要略》以及杰出医家的临床经验,桂枝汤的功能及临床应用极为广泛。

①祛邪。

在外感风寒时,针对外感风寒表虚证,桂枝汤既可祛邪,又可调正,然其祛邪之用亦是建立在调和的基础上,因桂枝汤发汗之力甚微,故服药后需“啜热稀粥”,并“温覆”,以助其调合营卫。

营卫既合,邪不能容,微汗而解。

如《汤液本草》所云:“用桂枝发其汗,此乃调合营气则卫气自和,气无所容,遂自汗而解,非桂枝能开凑发其汗也。

”②调和营卫。

营卫属于阴阳范畴,具有阴阳属性,营属阴,卫属阳。

《内经》中阐述阴阳的关系时谈到:“阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也。

”同时谈到:“阳强不密,阴气乃绝”。

桂枝汤证又叫做卫强营弱证,“卫强”并非卫气强盛,实为卫气浮散、浮亢,故卫气失职,不能顾护体表,而导致营阴外泄,营卫不和。

桂枝汤中桂枝助阳益卫而护阴,芍药益阴固营而收敛浮越之阳,使之合和。

《伤寒论》类方整理——1、桂枝汤类方一、桂枝汤类方目录:1、桂枝汤2、桂枝加桂汤3、桂枝加芍药汤4、桂枝加大黄汤5、桂枝加附子汤6、桂枝新加汤7、桂枝加厚朴杏子汤8、桂枝加葛根汤9、桂枝甘草汤10、桂枝去芍药汤11、桂枝去芍药加附子汤12、桂枝去桂加茯苓白术汤13、桂枝甘草龙骨牡蛎汤14、桂枝救逆汤15、茯苓桂枝白术甘草汤16、茯苓桂枝甘草大枣汤17、小建中汤18、桂枝人参汤1、桂枝汤适应证:12、太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

13、太阳病,头痛,发热,汗出,恶风,桂枝汤主之。

15、太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。

若不上冲者,不得与之。

24、太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

44、太阳病,外证未解,不可下也,下之为逆。

欲解外者,宜桂枝汤。

42、太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。

45、太阳病,先发汗不解,而复下之,脉浮者不愈。

浮为在外,而反下之,故令不愈。

今脉浮,故在外,当须解外则愈,宜桂枝汤。

53、病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫行脉外,复发其,荣卫和则愈,宜桂枝汤。

54、病人藏无他病,时发热,自汗出而不愈者,此卫气不和也。

先其时发汗则愈。

56、伤寒不大便六七日,头痛有热者,与承气汤。

其小便清者,知不在里,仍在表也,当须发汗;若头痛者必衄。

宜桂枝汤。

57、伤寒发汗已解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。

91、伤寒医下之,续得下利,清谷不止,身疼痛者,急当救里;后身疼痛,清便自调者,急当救表。

救里宜四逆汤;救表宜桂枝汤。

95、太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

164、伤寒大下后,复发汗,心下痞,恶寒者,表未解也。

不可攻痞,当先解表,表解乃可攻痞。

解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤。

桂枝汤方为《伤寒论》之方首,由它衍化之方甚多,现摘选其要者祥述于下:1. 桂枝加厚朴杏子汤:本方加厚朴、杏仁,以增强定喘之力。

治桂枝汤证兼喘咳者。

临证多用于支气管喘息,喘息性气管炎。

2. 桂枝加桂汤:本方再加重柱枝量,以增强助阳之力,治气从少腹上冲心之奔豚证。

3. 桂枝新加汤:本方加芍药、生姜各3克,人参15克,以增强敛阴止汗,解表、补气之力。

治伤寒汗后,身体疼痛,脉沉迟,阴血不足者。

4. 桂枝加附子汤:本方加附子,以增强温阳散寒之力。

治因发汗太过,四肢挛急抽搐而紧,恶冷身寒、汗出,小便频数,脉软弱之阳虚证。

5. 桂枝加芍药汤:本方再加芍药9克,以增强敛阴止汗柔肝止痛之力。

治太阳证,误用攻下而引起之腹满时痛者。

临证用于急性胃肠炎、消化不良之腹泻疼痛、妊娠呕吐者。

6 .桂枝加葛根汤:本方加葛根,以增强生津濡润筋脉之力。

治桂枝汤证兼见背项强急,俯仰转动不利者。

临证用于颈椎病引起之颈后疼痛,运动不利等7. 桂枝去芍药汤:本方去芍药,以减轻助阴之弊。

治太阳病误下后,表证未解,而兼见脉促胸满者。

8. 桂枝加大黄汤:本方倍用芍药加大黄,以增强敛阴通幽之力。

治太阴脾经,气血不和,而又外薄阳明,又有腹满实痛,大便秘结之里实热者。

9. 桂枝附子汤:本方去芍药,再加重桂枝量外,再加附子,以减芍药敛阴之过,增强桂附温阳通络之力。

治风湿相搏,身体疼痛,甚则不能转侧,脉虚而涩者。

10. 瓜萎桂枝汤:本方加瓜萎根,以增强彻热荣筋和营卫之力。

治太阳证备,身强几几,脉反沉达,此为痉。

11. 柴胡桂枝汤;本方合小柴胡汤,用桂枝汤解表和营卫;小柴胡汤解半表半里之热,可谓双解之轻剂。

治太阳经与少阳经合病。

12. 厚朴七物汤:本方去芍药,加厚朴、枳实、大黄,以增强攻下之力。

治恶寒发热,胸闷腹热、欲吐,大便闭结,表邪内热者。

13. 黄芪建中汤:本方加黄芪、饴糖,以增强补气和中之力。

治虚劳体弱,脾胃不和,腹中时痛者。

14. 当归四逆汤:本方加当归、细辛、本通,以增强散寒、养血、通脉之力,治血虚有寒,手足寒冷,拘挛疼痛者。

桂枝汤临床运用-曾荣修桂枝汤出于《伤寒论》辨太阳病脉证并治上篇及《金匮》呕吐哕下痢病脉证并治第十七,此方为仲景群方之冠,是解肌发汗,调和营卫之主方,故凡中风寒杂病,脉浮弱,汗自出而表不解者,皆德而主之。

其病机营卫不调,桂枝汤为调和营卫之主方。

方药:桂枝10g,白芍10g,甘草10g,大枣10g,生姜10g(以下桂皮汤即指此)。

方义:方中桂枝辛温发散,温卫通阳为加;芍药酸收,益血养营为臣,桂枝君,芍药是关于发汗寓敛汗之旨。

芍药臣桂枝是于和中有调卫之功,生姜之辛佐桂枝以发散解表,大枣之甘,佐芍药以和中,甘草甘平,有安内攘外之能,用以调和诸药并可安中益气,五味配合,共奏解肌散邪,调和营卫滋阴和阳之功效。

临床中属营卫不调,且变证各异的证候,俱可投以此方,随证加味治之。

举案如下:一、湿温·杨煦女24(家人伴随来诊)1982年6月22日初诊,三天前因感冒发烧,服中西药后,汗出烧退,继后又烧,最高体温38.7度,目前仍发烧体痛、恶心、胃脘痞、肝区痛,溲黄且灼热,脉濡缓,苔白腻。

证属:表虚中风兼宿有湿热(即湿温)。

治宜:解肌散邪,兼清湿热。

方药:桂枝汤加,茵陈30g,苍术10g,厚朴10g,法夏10g,滑石30g,一付。

1982年6月23日,二诊:昨夜10时烧退,身痛,头痛愈。

但腰痛、肝区痛、胃中灼热痞满,肠鸣、腹胀欲呕,溲仍灼热,口干不思饮,苔白腻稍减,脉弦,半夏泻心汤加味。

方药:法夏15g,黄芩10g,黄连6g,干姜6g,党参10g,大枣10g,六一散30g,茵陈30g,玄参10g,花粉10g,一付。

1982年6月24日自己来诊:肝区痛大减,溲已不热不黄,肠好转,呕吐减,腰痛减,胃中灼热痞满均减。

脉弦缓,苔薄腻,原方一付,六一散改用20g。

二、低热白某某,261982年5月7日,低烧半年,不咳嗽,每天起床后开始发烧,全身皮肤灼热,体温不高,纳差,渐消瘦,口微干,平时喜饮,最近双腋下多汗,二便正常,苔薄白,脉偏细。

刘渡舟老先生:《伤寒论》中桂枝汤的所有条文及解析方药| 桂枝汤方治法| 解肌祛风,调和营卫。

桂枝三两(去皮) 芍药三两甘草二两(炙) 生姜三两(切) 大枣十二校(擘)上五味,?咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力。

温覆令一时许,遍身折折(执水)微似有汗者益佳,不可令如水流离,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂。

若不汗,更服依前法。

又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之。

服一剂尽,病证犹在者,更作服,若不汗出,乃服至二三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酩、臭恶四等物。

方义方中桂枝辛温,解肌祛风;芍药酸寒,敛阴和营。

两药配伍有调和营卫之功。

姜辛散止呕,且助桂枝;大枣味甘益阴和营,以助芍药;炙甘草调和诸药。

方为辛温解表轻剂。

服用桂枝汤取汗,尤须啜粥、温覆以助药力,既益汗源,又防伤正,值得重视。

【原文】12条:太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

释义本条句首指出太阳中风,故当与第1条“脉浮,头项强痛,而恶寒,”第2条“发热汗出,恶风,脉缓。

”互相参看。

证见阳浮(脉浮)、翕翕发热,为外邪犯表,卫阳浮盛,抗邪于外。

阴弱(脉缓)、汗自出,为卫外不固,营不内守,营对浮盛之卫而言相对不足,可称营弱。

汗出营弱,脉应之缓。

恶风寒,与脉浮、发热同见,为风寒外束肌表。

原文中恶寒、恶风并列,提示两证有轻重之别,但可并见,似不可误为或见之证。

肺合皮毛,肺气上通于鼻。

外邪犯表,肺气不利,则见鼻塞。

外邪干胃,胃气上逆,则见干呕。

诸证反映营卫不调,卫强营弱,肺气不利,外邪干胃的病理,仲景提要为“阳浮而阴弱”吕震名说:“卫强故阳脉浮,营弱故阴脉弱,卫本行脉外,又得风邪相互,则其气愈外浮,阳主气,风为阳邪,阳盛则气易蒸,故阳浮者,热自发也。

营本行脉内,更与卫气不谐,则其气更内弱,阴主血,汗为血液,阴弱则液易泄,故阴弱者,汗自出也。

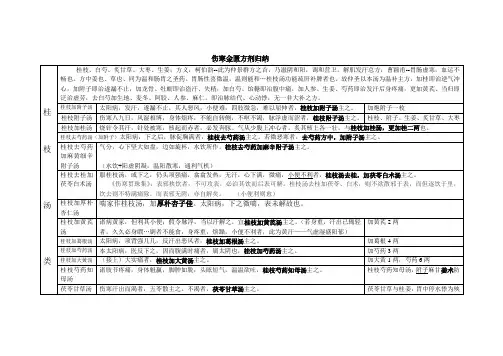

《伤寒论》中桂枝类方的方义

《伤寒论》中的桂枝汤类方,仅只有19味药,而演变为20余方,可见仲景组方的原则性和灵活性。

通过桂枝汤类方的讨论,可以进一步体现“辨证施治”的特点。

现就桂枝汤类方的若干问题,作一粗略的归纳和探讨。

一、桂枝汤概说

桂枝汤方是由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣五味药所组成。

论其性味,桂枝性温味辛甘,芍药性微寒味苦酸,甘草炙用性微温味甘,生姜性温味辛,大枣性微温味甘,诸药合用具有辛甘苦酸四味,是调和营卫、滋阴和阳的良方。

论其组织,桂枝汤是由两队药所组成,桂枝配甘草入生姜,辛甘温养阳气,亦即辛甘化阳之意;芍药伍甘草入大枣,酸甘滋养阴血,亦即酸甘化阴之义。

柯韵伯说“此为仲景群方之魁,乃滋阴和阳,调和营卫,解肌发汗之总方。

二、桂枝汤证的本征

桂枝汤证的本证,即是太阳表虚证。

《伤寒论》说:“太阳中风……啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

”又说:“太阳病,头痛发热,汗出恶风者,桂枝汤主之。

”

再结合“太阳病,发热汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

”等原文综合来看,桂枝汤证必须具备头痛、发热、恶风寒、

自汗出、脉浮缓、舌苔薄白等主症。

因为太阳主一身之表,风寒之邪客于肌表,在表之卫气不固,内外合因,邪正交争于体表,营卫不和,脏无他病。

所以,发热自汗出、恶风、脉浮缓是桂枝汤证的辨证要点,也是区别于表实证的鉴别之处。

三、桂枝汤的兼证

桂枝汤证的兼症,内容繁多,牵涉面广,在《伤寒论》中占有极为重要的位置。

兹分述于后。

(一)兼项强症

太阳的经腧部位为寒邪所束,经气不舒,表现为“项背强几几,反汗出恶风”,用桂枝汤解肌,加葛根以散经腧之邪。

此即论中“太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之”的意思。

这与表实无汗之“项背强几几”比较,一者有汗,一者无汗,有表实与表虚之别。

临床用本方治“落枕”,疗效甚捷,亦有经年项部不适者用之亦验。

近年用本方加生黄芪、姜黄、秦艽之类,治疗颈椎增生症,亦能改善症状,获得疗效。

(二)兼喘症

凡有宿喘之人,多有肺气不足,新感风寒,可以用桂枝加朴杏汤主治,《伤寒论》说“喘家作,桂枝汤加厚朴、杏子佳。

”但应明确,本方用于喘家,应有表虚证悉具,如系表实兼喘似无效益。

若与小青龙汤比较,彼则重在寒水射肺,有饮邪可征;此则以喘为著,且有表虚诸症。

至于论中“太阳病,下之微喘者,表未解故也”,仍主以桂枝加朴杏汤,这就应当活看。

因为它只是下后表未解的治法,既不能认定“微喘”一证,亦不可执定桂枝加朴杏一法。

(三)兼风湿证

《伤寒论》说:“伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之。

”这是太阳病的类似症,属杂病范畴。

《内经》称为痹症。

日人丹波元坚说:“风非中风,盖总括风寒之词。

”体现了《素问·痹论》“风寒湿三气杂至合而为痹”的意思。

三气杂合的痹证,与风寒致病虽有类似之处,但性质上又略有区別,临床证候亦不尽相同。

本方实即桂枝汤去芍加附子,且附子用量(三枚)特大,皆在驱散寒湿以镇痛,有别于回阳救逆的附子之用法。

若“骨节疼烦,掣痛不得屈伸,近之则痛剧”的风湿留着关节证,则用甘草附子汤,温经散寒以定痛。

(四)兼郁热证

《伤寒论》说:“太阳病,发热恶寒,热多寒少……宜桂枝二越婢一汤。

”此即太阳表邪未解,因循失汗,里热已成。

究其病机亦属表实内传阳明,故必有口渴、心烦、舌苔

薄黄、脉浮数等症,若与大青龙汤比较,病机大致相同,且二者的禁忌一样。

所不同者仅病势有轻重之别,应当细辨。

论中还有太阳病发热恶寒,热多寒少,面有热色,不能得小汗出而身痒,用桂枝麻黄各半汤;或如疟状一日再发的用桂枝二麻黄一汤,前者发汗力较强,后者发汗力稍逊,二者皆属于桂枝汤的权变法。

(五)兼阳虚证

本证是表虚证的常见证,柯韵伯说:“太阳病……虚则易陷少阴”,证之临床确实如是。

如表病汗不如法,损伤心阳,以至心下悸欲得按,用桂枝甘草汤主治,二味扶阳补中,是阳虚之轻证,笔者常以此方合枳实栝萎薤白半夏汤,治胸痹短气,属痰浊闭阻心阳者,常获疗效。

又如“发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸”的表邪未解、卫阳已虚之证,用桂枝加附子汤主治,其效甚捷,往往以小剂一、二服即取效。

再如,烧针令汗发奔豚的桂枝加桂汤,是属心阳损伤,寒气乘之上犯。

其实,未经发汗,素禀阳气不足而见“气上冲”者,用之亦验。

他如桂枝去芍药加附子汤、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤,以及桂枝甘草龙骨牡蛎汤等,均属汗后伤阳,随其病机不同,变证各异,而以桂枝汤为基础加减运用,其辨证立法、组方用药都是十分严密的。

(六)兼营虚证

《伤寒论》说:“发汗后,身疼痛,脉沉迟”的汗多伤营血证,用新加汤主治。

因为桂枝汤原方旨在调和营卫,但因汗出过多而使营血耗损过甚,故加芍药以滋养营血,复加人参以补汗后之虚,所以能治营血失养的身痛症。

本方与后世补中益气汤加桂枝治气虚感冒身痛,一则偏重营弱,一则偏重气虚,两相比较,病机殊别,各有侧重。

(七)兼里实证

本太阳病下后大实痛,是因腐秽积滞于肠胃,其病属实,用桂枝加大黄汤除邪止痛。

许宏说:“表邪未罢,若便下之,则虚其中,邪气反入里。

……若脉沉实,大实而痛,以手按之不止者,乃脾实也,急宜再下,以桂枝汤以和表,加大黄以攻其里。

许氏补出了脉沉实、按之痛不止的腹症,这样更为贴切。

但此证属太阴,是否当行大黄之攻下,尤当审慎,不可粗疏。

至于桂枝加芍药汤所主治的腹满,是阳邪下陷,脾气不和,这里就不赘述。

四、桂枝汤证的变证

桂枝汤证的变证,与上述兼证稍有不同,其所同者是表虚的变证,虽以桂枝汤之法,而易桂枝汤之方,这就有必要分开来论述。

(一)阳虚停水证

《伤寒论》说:“……心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧……茯苓桂枝白术甘草汤主之。

”本条应与《金匮》“膈间支饮,其人喘满,心下痞坚,其脉沉紧”和“心下有痰饮,胸胁支满,目眩”等合参。

因为脾胃中阳不足,水气内停,蒙闭清阳;有形之饮停聚中焦,故头眩心下痞满,用苓桂术甘汤健脾利水以化饮。

这就是“病痰饮者,当以温药和之”的意思。

此外,苓桂甘枣汤证,是因汗后欲作奔豚,其人脐下悸,属心阳不足,下焦水气偏胜,故变桂枝汤为苓桂甘枣汤以利水气,平冲逆。

至于桂枝去桂加苓术汤,病机与上述有相同之处,但因其去桂去芍争议甚多,这里就略而不谈。

(二)中阳不足证

《伤寒论》说:“伤寒二、三日,心中悸而烦者,小建中汤主之”。

所谓二三日是指未经汗吐下而“心中悸而烦”,《医宗金鉴》说:“心悸而烦,必其人中气素虚”。

故用小建中汤补虚建中。

论中尚有土虚木旺、木抑土中的“腹中急痛”,亦可用上方主治,其所以悸烦腹痛均可以小建中汤治疗,因为甘药之用,足以资养脾胃,生长营血,所谓“肝得之而木气疏和,心得之而火用修明”,故腹中急痛、心悸而烦二者都能获效。