2019年初中地理-七年级《第四节 世界的聚落》

- 格式:doc

- 大小:2.10 MB

- 文档页数:4

2.1世界的聚落一、聚落的形态1.聚落概念:人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

2.聚落主要形式:城市、乡村(村庄、集镇)3.城市与乡村的本质区别:劳动生产方式不同/产业类型不同(城市非农业/乡村农业)4.城市特点:①人口密集②社会经济活动频繁③对周围发展起促进作用④城市居民的居住相对拥挤⑤多高层建筑⑥空间利用率高⑦交通线密集,交通发达5.城市问题:交通拥堵、住房紧张、环境破坏、污染加剧(大气、水体、噪声、生活垃圾、光污染)、供水不足、犯罪率上升。

解决措施:加强管理和保护,进行合理的规划设计。

6.乡村特点:①居住地相对分散②房屋一般不高,经济实用③外围分布大片农田④乡村民居有的集中,有的分散,大多依山傍水,沿河流、山麓或公路分布⑤乡村民居体现当地的习俗和环境特点。

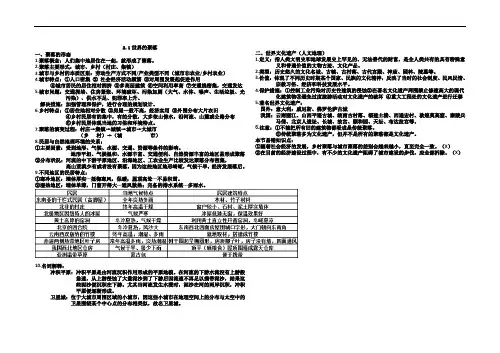

7.聚落的演变过程:村庄→集镇→城镇→城市→大城市(乡村)→(城市)8.民居与自然地理环境的关系:①主要因素:受到地形、气候、水源、交通、资源等条件的影响。

地形平坦、气候温和、水源丰富、交通便利、自然资源丰富的地区易形成聚落②分布状况:河流的中下游平原地区、沿海地区、工农业生产比较发达聚落分布密集,高山荒漠少有或者没有聚落,因为这些地区地形崎岖,气候干旱,经济发展落后。

9.不同地区的民居特点:①寒冷地区:墙体厚实---抵御寒风,保暖;屋顶高耸---不易积雪。

②湿热地区:墙体单薄,门窗开得大---通风散热;完备的排水系统---多雨水。

10.名词解释:冲积平原:冲积平原是由河流沉积作用形成的平原地貌。

在河流的下游水流没有上游般急速,从上游侵蚀了大量泥沙到了下游后因流速不再足以携带泥沙,结果这些泥沙便沉积在下游。

尤其当河流发生水浸时,泥沙在河的两岸沉积,冲积平原便逐渐形成。

卫星城:位于大城市周围区域的小城市,因这些小城市在地理空间上的分布与太空中的卫星围绕某个中心点的分布相类似,故名卫星城。

二、世界文化遗产(人文地理)1.定义:指人类文明史和地球发展史上罕见的、无法替代的财富,是全人类共有的具有特殊意义和普遍价值的文物古迹、文化产品。

《世界的聚落》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 让学生了解世界不同地域的聚落特点,熟悉聚落形成的原因及对地理环境的影响。

2. 通过对典型聚落案例的学习,培养学生对地理信息搜集、分析和处理的能力。

3. 提高学生的合作交流能力和动手实践能力,通过案例研究培养学生的人文地理意识。

二、作业内容作业内容主要围绕《世界的聚落》这一主题展开,具体包括:1. 预习任务:学生需提前预习本课内容,了解聚落的基本概念和分类,并搜集至少两个不同地域的聚落案例(如中国的江南水乡、非洲的沙漠绿洲等)。

2. 案例分析:学生需对所搜集的聚落案例进行详细分析,包括聚落的地理位置、形成原因、建筑风格、文化特色等方面,并绘制简单的地图标注该聚落的位置。

3. 小组讨论:学生需以小组形式进行讨论,分享各自搜集的聚落案例及分析结果,探讨不同聚落之间的异同点,并尝试总结影响聚落形成的主要因素。

4. 作业报告:每个小组需编写一份简短的报告,包括对所讨论的聚落案例的概述、分析结果以及小组讨论的结论。

报告需用PPT或其他形式呈现。

三、作业要求1. 预习任务需在课前完成,并准备好相关案例资料。

2. 案例分析需细致入微,注重细节,地图标注要准确清晰。

3. 小组讨论需积极发言,充分交流,确保每个成员都参与到讨论中。

4. 作业报告需在规定时间内完成,内容要简洁明了,重点突出。

四、作业评价1. 教师将根据学生预习任务的完成情况、案例分析的深度和准确性进行评价。

2. 小组讨论的活跃度和质量也将作为评价的重要依据。

3. 作业报告的呈现形式和内容将综合评价学生的地理分析能力、团队合作能力和表达能力。

五、作业反馈1. 教师将在课堂上对作业进行点评,指出学生在预习、分析、讨论和报告编写中的优点和不足。

2. 对于优秀的小组和个人,将在班级内进行表扬和鼓励,以激励学生继续努力。

3. 对于存在问题的部分,教师将给出具体的改进建议和指导,帮助学生更好地完成后续学习任务。

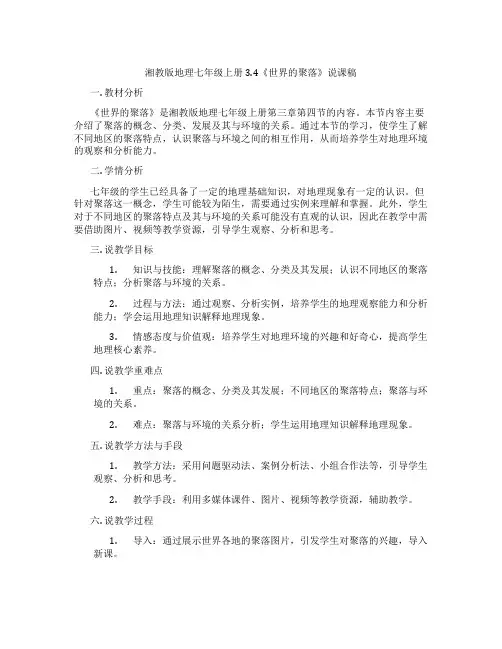

湘教版地理七年级上册3.4《世界的聚落》说课稿一. 教材分析《世界的聚落》是湘教版地理七年级上册第三章第四节的内容。

本节内容主要介绍了聚落的概念、分类、发展及其与环境的关系。

通过本节的学习,使学生了解不同地区的聚落特点,认识聚落与环境之间的相互作用,从而培养学生对地理环境的观察和分析能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地理现象有一定的认识。

但针对聚落这一概念,学生可能较为陌生,需要通过实例来理解和掌握。

此外,学生对于不同地区的聚落特点及其与环境的关系可能没有直观的认识,因此在教学中需要借助图片、视频等教学资源,引导学生观察、分析和思考。

三. 说教学目标1.知识与技能:理解聚落的概念、分类及其发展;认识不同地区的聚落特点;分析聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察、分析实例,培养学生的地理观察能力和分析能力;学会运用地理知识解释地理现象。

3.情感态度与价值观:培养学生对地理环境的兴趣和好奇心,提高学生地理核心素养。

四. 说教学重难点1.重点:聚落的概念、分类及其发展;不同地区的聚落特点;聚落与环境的关系。

2.难点:聚落与环境的关系分析;学生运用地理知识解释地理现象。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等,引导学生观察、分析和思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、视频等教学资源,辅助教学。

六. 说教学过程1.导入:通过展示世界各地的聚落图片,引发学生对聚落的兴趣,导入新课。

2.知识讲解:介绍聚落的概念、分类及其发展,引导学生了解聚落的基本特征。

3.案例分析:展示不同地区的聚落实例,引导学生观察和分析聚落的特点,培养学生地理观察能力。

4.小组讨论:分组讨论聚落与环境的关系,引导学生运用地理知识解释地理现象。

5.总结提升:总结本节课的主要内容,强化学生对聚落及其与环境关系的认识。

6.课堂练习:布置相关练习题,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:•概念:人口集聚、住宅密集、设施完善的地方•分类:乡村聚落、城市聚落•发展:历史悠久、不断发展、适应环境•特点:各地聚落有其独特特点•环境关系:聚落与环境相互影响、相互适应八. 说教学评价本节课通过课堂表现、练习题和课后作业等多种方式进行评价。

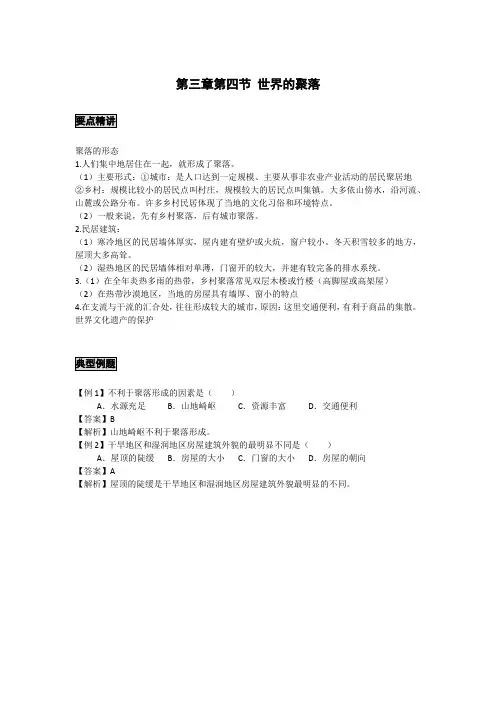

第三章第四节世界的聚落

聚落的形态

1.人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

(1)主要形式:①城市:是人口达到一定规模、主要从事非农业产业活动的居民聚居地

②乡村:规模比较小的居民点叫村庄,规模较大的居民点叫集镇。

大多依山傍水,沿河流、山麓或公路分布。

许多乡村民居体现了当地的文化习俗和环境特点。

(2)一般来说,先有乡村聚落,后有城市聚落。

2.民居建筑:

(1)寒冷地区的民居墙体厚实,屋内建有壁炉或火炕,窗户较小。

冬天积雪较多的地方,屋顶大多高耸。

(2)湿热地区的民居墙体相对单薄,门窗开的较大,并建有较完备的排水系统。

3.(1)在全年炎热多雨的热带,乡村聚落常见双层木楼或竹楼(高脚屋或高架屋)

(2)在热带沙漠地区,当地的房屋具有墙厚、窗小的特点

4.在支流与干流的汇合处,往往形成较大的城市,原因:这里交通便利,有利于商品的集散。

世界文化遗产的保护

【例1】不利于聚落形成的因素是()

A.水源充足B.山地崎岖C.资源丰富D.交通便利

【答案】B

【解析】山地崎岖不利于聚落形成。

【例2】干旱地区和湿润地区房屋建筑外貌的最明显不同是()

A.屋顶的陡缓B.房屋的大小C.门窗的大小D.房屋的朝向

【答案】A

【解析】屋顶的陡缓是干旱地区和湿润地区房屋建筑外貌最明显的不同。

湘教版地理七年级上册第四节《世界的聚落》精品教学设计一. 教材分析湘教版地理七年级上册第四节《世界的聚落》主要介绍了聚落的概念、分类、形成和发展的原因以及聚落与环境的关系。

教材通过丰富的图片和实例,使学生了解不同地区的聚落特点,培养学生的观察能力和思维能力。

本节内容是学生对地理知识的深入拓展,也是对人类社会与环境相互影响的理解。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对于聚落这一概念,他们可能在生活中有所感知,但缺乏系统的认识。

学生对于图片和实例比较感兴趣,通过观察和分析,能够提高他们的思维能力和观察力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解聚落的概念、分类、形成和发展的原因以及聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察图片和实例,分析不同地区的聚落特点,培养学生的观察能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对人类社会与环境相互影响的深入理解,提高他们对地理知识的兴趣。

四. 教学重难点1.聚落的概念和分类。

2.聚落形成和发展的原因。

3.聚落与环境的关系。

五. 教学方法1.观察法:通过观察图片和实例,让学生分析不同地区的聚落特点。

2.讨论法:分组讨论聚落形成和发展的原因,培养学生的合作能力和思考能力。

3.案例分析法:分析具体聚落的案例,让学生深入理解聚落与环境的关系。

六. 教学准备1.教材:湘教版地理七年级上册。

2.图片和实例:收集不同地区的聚落图片和实例。

3.课件:制作课件,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示世界各地的聚落图片,让学生初步感受聚落的特点,引发他们的兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍聚落的概念、分类、形成和发展的原因以及聚落与环境的关系。

通过举例和分析,让学生了解不同地区的聚落特点。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析聚落形成和发展的原因。

每组选择一个实例进行讨论,并汇报成果。

4.巩固(5分钟)对学生的讨论成果进行点评,总结聚落形成和发展的主要原因。

《世界的聚落》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《世界的聚落》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《世界的聚落》是人教版地理七年级上册第四章第三节的内容。

本节课主要介绍了聚落的形态、聚落与环境的关系以及聚落的发展与保护。

聚落是人类的居住地,是人类活动与自然环境相互作用的结果。

通过对聚落的学习,学生能够更好地理解人类与环境的关系,培养学生的人地协调观和地理实践能力。

二、学情分析在知识储备方面,经过前面的学习,学生已经对世界的地形、气候等自然地理要素有了一定的了解,这为本节课的学习奠定了基础。

但学生对于聚落的概念、类型以及聚落与环境的关系等内容可能还比较陌生,需要通过具体的实例和图片来帮助他们理解。

在学习能力方面,七年级的学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,他们对新鲜事物充满好奇心,具有较强的观察能力和一定的分析问题的能力。

但他们的空间想象力和综合思维能力还有待提高,在教学中需要引导他们逐步培养这些能力。

三、教学目标1、知识与技能目标(1)了解聚落的主要形式,包括城市和乡村。

(2)理解聚落的形成与环境的关系,能举例说明不同环境下聚落的特点。

(3)知道保护世界文化遗产的意义。

2、过程与方法目标(1)通过观察图片、分析资料,培养学生的观察能力和分析问题的能力。

(2)通过小组讨论、合作探究,培养学生的合作意识和交流能力。

3、情感态度与价值观目标(1)培养学生的人地协调观,认识到人类活动与环境的相互关系。

(2)激发学生对地理学科的兴趣,增强学生对世界文化遗产的保护意识。

四、教学重难点1、教学重点(1)聚落的形态。

(2)聚落与环境的关系。

2、教学难点(1)分析聚落与环境的关系。

(2)理解保护世界文化遗产的重要性。

五、教法与学法1、教法(1)直观教学法:通过展示图片、视频等直观素材,让学生获得感性认识,激发学习兴趣。

世界的聚落教学设计课题:第四节世界的聚落教学设计教学目标知识目标:了解聚落的主要形式,聚落的形成和发展以及城市聚落与农村聚落的差;能举例说明聚落的位置、形态、建筑与自然环境的关系;进一步知道城市的发展过程,并分析居民与自然环境和人类活动的关系;掌握保护聚落方面的世界文化遗产的意义。

能力目标:通过学生动手搜集相关图片,运用图片说明城市与乡村的特点和差别,培养学生联系实际,发现地理问题、分析问题、解决问题的地理能力,培养学生的地理思维能力。

情感态度价值观目标:通过学生分析城市和农村的好处与不足,使学生树立环保意识;使学生认识保护世界文化遗产的重要意义,树立人地协调发展的地理环境观。

教学重点:1.城市聚落与乡村聚落的差别。

2.聚落与自然环境的关系。

3.世界文化遗产保护的意义。

教学难点:聚落与环境的关系。

教学方法:分组合作式、自学指导法、讲授法课时安排:一课时教材分析:本节内容主要包括“聚落的形态”和“世界文化遗产的保护”两部分,主要讲述聚落的形态、聚落与自然环境的关系以及保护世界文化遗产的意义。

聚落分为城市与乡村两大类型。

世界各地的聚落形式多样,但都与当地的自然环境有着很大的协调适应性。

世界文化遗产是前人留下来的宝贵财富,为我们研究人类的文明史,以及人类与环境间的关系,人地协调发展等有着重大的价值。

故本节的重点是“城市聚落与乡村聚落的差别”、“聚落与自然地理环境的关系”和“世界文化遗产保护的意义”。

聚落形式是学生身边具体的地理事物,所以在教学方法设计上,主要采用了分组合作式的教学形式,启发、引导学生自主学习。

并通过让学生当小老师,向其他同学展示个人的想法和小组的讨论结果。

课前准备:把学生分成几个小组,教师提出具体要求,引导学生去发现问题,接着学生按小组合作分析、解决问题。

课前准备提出要求如下:(1)搜集城市与乡村的不同景观图片,分析城市与乡村有何差别;(2)搜集民居建筑图片以及当地的自然环境资料,分析形成建筑特色的原因;(3)复习前面世界人口分布知识,了解人口密集地区的地形。

第四节世界的聚落聚落的形态人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

从规模上看,聚落有大有小,大到人口上千万的巨型都市,小到只有几十个人的村庄。

聚落的主要形式包括城市和乡村,它们具有不同的景观特色。

你居住在农村还是城市?举例说明城市、乡村给生活带来的美好之。

城市是人口达到一定规模、主要从事非农业产业活动的居民聚居地。

城市人口密集,汇聚了大量的社会经济活动,并且对周围地区的发展有显著的促进作用。

城市居民的居住状况相对拥挤。

在大城市里,由于用地紧张,建造了许多高层住宅,这样可以提高城市空间的利用率。

有一些居民住在城郊,乘汽车或地铁上下班。

城市在发展过程中往往会产生一系列的城市问题,例如交通拥堵、住房紧张、环境破坏等。

城市需要加强管理和保护,还要进行合理的规划设计,以便创造出美好的城市环境。

乡村居民的居住地相对分散。

规模比较小的居民点叫做村庄,规模比较大的居民点叫做集镇。

乡村的房屋一般都不是很高,但经济实用。

乡村的外围通常分布有大片的农田。

乡村民居有的集中,有的分散,大多依山傍水,沿河流、山麓或公路分布。

许多乡村民居体现了当地的文化习俗和环境特点。

1)读图3-20至3-25,想一想,城市在发展过程中还会产生哪些问题?并提出解决这些问题的建议。

2)下面的两组图反映的是由村庄演变为一般城市的几个阶段。

仔细观察这两组图,思考以下问题。

世界各地的民居有着不同的建筑风格。

这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

1)你能解释下面两种民居建筑特色形成的原因吗?2)读图3-27、3-28,看一看,东南亚传统民居与北非传统民居各有哪些特色?这些特色与当地的自然环境有什么关系?世界文化遗产的保护人类经历了漫长的社会发展过程,创造了辉煌灿烂的历史文化,留下了众多的文化遗产,例如,历史悠久的文化名城、古镇、古村落,以及古代的宫殿、神庙、园林和陵墓等。

作为人类宝贵财富的世界文化遗产,体现了不同历史时期某个国家、民族的文化精神,反映了当时的社会制度、民风民情、宗教习俗、经济和科技发展水平。

课时教学案第1页教学环节通案内容(一次备课)个案内容(二次备课)小组合作自主完成预习作业展示小组合作出示“最早出现城市的地区图”,引导学生思考,聚落的形成与自然环境有什么关系?小组合作完成学案探究一。

探究一:1.最早出现城市的地区分布有什么共同点?纬度:地形;气候:水源:学生上台展示,其他同学进行补充和完善,教师带领孩子们一起总结。

进行提高练习,自主完成探究一的第2题。

(1)图中四个聚落,最有可能优先发展成为城市的是A.aB.bC.cD.d(2)促使其成为城市的主要原因是()学生进行讲解,教师进行总结。

自然环境不仅影响聚落的形成,还影响城市的形态。

选取学生做的比较好的“城市形态与自然环境探究作业”,请孩子上讲台讲一讲。

条带状的城市形态,兰州和深圳受河流和海洋影响环形放射式的北京和莫斯科受地形影响在聚落的内部,建筑特色也与自然环境息息相关,并与居民的社会经济生活密切联系。

完成连连看,小组为单位,合作讨论建筑特点与地理环境的关系第2页②①③甲教学环节通案内容(一次备课)个案内容(二次备课)学生上台展示讲解学生课外实践展示教师引导,结合课本P63 活动1、2活动一:世界文化遗产之我说有一些民居因为其独特的历史文化价值,而成为世界文化遗产,你知道哪些?学生畅所欲言,教师展示相关图片,同时展示文化遗产出现的一些问题,和博物馆的一些做法,请同学们判断对错,并说出理由。

活动二:文化故居之我见青岛也有一些特色文化故居,就在我们学校周边,展示学生实践作业,学生进行讲解,并说出参观的意义。

对于青岛文化故居的保护,你赞成哪一点,并说明理由。

(拆旧建新、修旧如旧、整旧如新、建新如旧)学生畅所欲言。

活动三:青岛发展之我行文化赐予青岛内涵,上合峰会为青岛带来新的发展契机,你对青岛未来的发展方向有没有什么好的建议?你能为青岛做些什么?学生畅所欲言本节课进行小结第3页《世界的聚落》学情分析初一学生对地理事物和地理现象充满了好奇心,掌握了一些地理学习的方法,愿意思考,乐于动脑和实践。

《第四节世界的聚落》

一、选择题

1.世界上居住在城市的人有()

A.少数

B.大多数

C.约有一半左右

D.极少数

2.有利于聚落形成与发展的主要因素有(多选)()

A.土壤肥沃,适于耕作

B.地形平坦

C.自然资源丰富

D.水源充足(井泉,湖滨,河畔)

3.下列地区聚落分布密集的地方是()

A.河流中下游的平原地区

B.高山地区

C.荒原地区

D.冰原地区

4.关于乡村聚落的说法正确的是()

A.乡村的居民主要从事耕作

B.乡村的居民就是从事放牧

C.乡村的居民主要从事捕鱼、伐木等生产活动

D.乡村的居民分别从事耕作、放牧、捕鱼、伐木等生产活动

5.关于城市和乡村聚落景观的说法正确的是()

A.城市和乡村景观没有差别

B.城市里有很多池塘,种了很多果树

C.乡村里有很多车辆、商店、学校,道路纵横交错

D.城市里有高楼林立,有许多商店、医院、学校……道路纵横交错,车辆很多

6.早期的聚落大都选择在()

A.山谷里和河流两岸

B.土壤肥沃,适于耕作的地形平坦的地区

C.十分炎热的森林里

D.交通闭塞的地方

7.关于聚落的分布,正确的是()

A.平原地区、工农业生产比较发达、聚落分布比较稠密

B.高原、山地空气好,适合人们居住,聚落分布稠密

C.交通便利、水源充足的地区,聚落分布稀少

D.气候终年炎热地区,聚落分布稠密

8.下列有关聚落差异的叙述,正确的是()

A.世界各地自然环境没有差异,只是民族生活习惯不同,建筑风格不同

B.由于自然环境的差异,民族生活习惯,历史文化,宗教信仰等不同,形成了不同的建筑风格C.世界各地的聚落居民,建筑外貌不同,建筑材料相同

D.世界各地的聚落,建筑材料,建筑外貌,建筑风格完全相同

9.有关聚落发展的叙述,正确的是()

A.世界上所有的聚落都在增长

B.世界上大多数聚落随着历史的前进,聚落没有发展

C.随着人口的增长和社会的发展,聚落也在不断的发生变化

D.随着社会的发展变化,聚落占地面积越来越小

10.关于聚落的发展与保护说法正确的是()

A.随着社会的发展,聚落的不断扩大,所有过去的一切旧的聚落建筑都应全部拆除,建新的聚落建筑

B.在城市与乡村的发展中,所有的旧的聚落建筑都要保存下来,作为历史文化留作纪念,新的聚落建筑另辟新的土地

C.处理好聚落发展与保护的关系,是各个国家自己的事情,与其他国家无关

D.处理好聚落发展与保护的关系,是全人类共同面临的问题

二、填空题

1.人们居住地在不同的地方,有些人住在乡村,有些人住在城市,我们把人们的这些集中居住地——乡村和城市统称为___________。

2.聚落不仅是人们的居所,也是人们进行_________和___________的场所。

3.由于劳动______方式的差异,不同类型的聚落所呈现出的___________有较大的差异。

4.早期的聚落大都选择在__________、________、__________等自然条件优越的地点。

5.世界各地各民族的生活习惯、_________、__________等不同,聚落在长期发展过程中,往往形成了不同的________风格。

6.随着_______的增长和社会的_______,聚落也在不断地发生________。

7.传统聚落是历史时期人类活动和________相互作用的结果。

8.世界遗产可分为_______、________以及________三大类。

三、连线题

A.东南亚地区①四合院

B.北极地区②厚墙小窗的房屋

C.黄土高原③水城

D.威尼斯④高架屋

E.北京⑤冰屋

F.西亚地区⑥窑洞

四、判断题

下列说法正确的在括号里画“√”,错误的画“×”。

1.农村的统称叫聚落。

()

2.聚落就是人们居住的居所。

()

3.城市聚落的居民,主要从事工业、服务业等工作。

()

4.亚洲乡村人口较少,村落中的房屋较分散。

()

5.非洲许多地方保留了较为原始的村落。

()

6.在世界上不同的国家和地区,聚落的建筑外貌,建筑材料等因环境而异。

()

7.目前,列入《世界遗产名录》的文化遗产有300多处。

()

8.云南省的丽江古城不属于世界文化遗产。

()

五、综合题

(一)下图反应一个村庄演变为城镇的四个阶段和小城市发展成大城市的四个阶段。

仔细观察,分析问题:

(1)村庄是怎样演变为城镇的?在发展过程中它的规模和建筑有哪些变化?

(2)小城市又是怎样扩展成为大城市的?在发展过程中它的道路和形态有哪些变化?

(3)随着城市的发展,有越来越多的乡村人口变成城市人口。

他们的生活方式会发生哪些变化?

(4)在哪些地方容易形成比较大的城市?

(二)简答

1.居民临河分布的现象相当普遍,在支流与干流汇合处,或者河流入海处,往往形成比较大的城市,你能解释这种现象吗?

2.“曲径通幽处,禅房花木深”,宗教寺院一般在什么地方选址?

参考答案:

一、选择题

4.地形气候资源

5.历史文化宗教信仰建筑

6.人口发展变化

7.自然环境

8.文化遗产自然遗产自然与文化遗产

三、连线题

五、综合题

(一)(1)人口数量增大、密度高,房屋的密集度增大。

农舍、牲畜棚圈发展成住宅区。

(2)房屋的密集度继续增大,高度增高。

具有大片的住宅、密集的道路。

(3)由分别从事耕作、放牧、捕鱼、伐木等生产活动,变为主要从事工业、服务业等工作。

(4)一些河流中下游的平原地区,沿海港口等地。

(二)1.题中所述地区有利于部落形成与发展的优越的自然条件。

2.在高山少有或没有聚落的地区选址。

聚落。