季风的成因

- 格式:ppt

- 大小:3.03 MB

- 文档页数:3

季风形成的原因_季风如何形成季风气候(monsoon climate):由于海陆热力性质差异或气压带风带随季节移动而引起的大范围地区的盛行风随季节而改变的现象,称季风气候。

不过季风是怎么形成的呢?下面店铺告诉你季风形成的原因。

季风形成的原因季风是由海陆热力性质差异形成的,而热带季风的形成还与气压带、风带位置的季节移动有关。

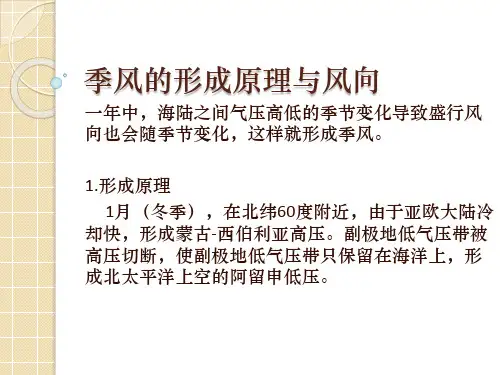

陆地比热容小,海洋比热容大,所以在夏季陆地升温快,海洋升温慢,陆地形成热低压,海洋形成冷高压,气流从海洋吹向陆地,形成暖湿的夏季风;冬季陆地降温快,海洋降温慢,陆地形成冷高压,海洋形成热低压,气流从陆地吹向海洋,形成冷干的冬季风。

在亚洲,夏季,太平洋海面温度低,气流下沉,地面附近气压高,而亚洲大陆温度高,气流上升,地面附近气压低,所以风从海洋吹向陆地,形成东南季风冬季,太平洋海面温度高于陆地,所以海面气压低于陆地,风从陆地吹向海洋,形成西北季风。

积极影响;夏季雨热同期,有利于农作物的生长。

夏季风带来的降水有利于缓解旱情。

消极影响;夏季风带来大量的局部降水可造成洪涝。

夏季风来得晚,退得早可造成旱灾。

冬季风带来寒潮,沙尘暴,降温天气。

下雪等灾害天气。

季风的特征最主要特征是一年中随同季风的旋转,降水发生明显的季节变化,东亚.南亚.东南亚为两个典型的季风气候区,但两者因纬度地理位置等的差异,季风气候亦各有特征。

澳门是属于亚洲季风,支配大陆与海洋冬夏之间,气压高低形势不同,风向相反,风性各异,天气差别很大。

每年约自四至八月受海洋气流控制,盛行东南、西南风,是夏季风;自九、十月至翌年二、三月受大陆气流控制,盛行北、西北.东北风,是冬季风。

由于季风强弱与进退时间每年不一,故季风气候易于发生旱涝自然灾害,如去年的干旱少雨是由于暖空气过强,今年的洪涝多雨是由于暖空气较弱,雨带滞留南方。

季风气候是大陆性气候与海洋性气候的混合型。

夏季受来自海洋的暖湿气流的影响,高温潮湿多雨,气候具有海洋性。

冬季受来自大陆的干冷气流的影响,气候寒冷,干燥少雨,气候具有大陆性。

季风的概念什么是季风季风是指在特定季节,由于地理和气候因素所导致的大气环流的现象。

季风通常在地球的热带和亚热带地区出现,其形成和变化受到地球自转和气候系统的影响。

季风的成因1.地球自转:地球的自转导致赤道附近的空气速度更快,形成赤道低压带和极地高压带。

这种压力差引起空气的水平运动,形成大气环流。

2.太阳辐射:太阳辐射在地球赤道附近较为集中,使得该地区的空气被加热,形成热带低压带。

而在高纬度地区,太阳辐射较为稀薄,导致该地区的空气被冷却,形成亚热带高压带。

3.大陆地形:陆地和海洋的分布也影响季风的形成。

大陆上的陆地加热和冷却比海洋更快,形成季风的间接影响。

4.南北气压系统:赤道低压带和极地高压带之间的南北气压差也会导致季风的形成。

这种南北气压差会引起大气垂直运动,从而形成季风。

季风的分类季风可分为两种主要类型:夏季风和冬季风。

夏季风夏季风一般从海洋吹向陆地,带来潮湿和暖热的气候。

它主要出现在印度次大陆、东南亚以及东亚的某些地区。

夏季风的产生是由于夏季陆地的加热比海洋快,导致热空气上升形成低压区,从而引起海洋上的冷空气流向陆地。

冬季风冬季风一般从陆地吹向海洋,带来干燥和寒冷的气候。

它主要出现在亚洲大陆的北部和东部,例如中国的东北地区和印度的德干高原。

冬季风的形成是由于冬季海洋的加热比陆地快,从而产生了陆地上的高压区,引起冷空气从陆地吹向海洋。

季风的影响季风对于地区的气候和农业产生了重要影响。

1.气候影响:季风带来了明显的气候变化,例如在夏季季风吹来时,气温升高,降雨增多,而在冬季季风吹来时,气温降低,降雨减少。

这种气候变化对于农业、水资源和能源的分配等有重要影响。

2.农业影响:季风的周期性变化对于农业生产具有重要意义。

在夏季风的带动下,许多地区都能获得充足的降雨,为农作物生长提供了水源。

而在冬季风吹来时,气温下降,农作物生产受到一定程度的影响。

3.自然灾害:季风还会带来一些自然灾害,例如洪水、飓风等。

季风环流的成因季风环流是指在一定时间内,由于地球自转和地球表面温度差异的影响,大气在一定区域内形成的周期性风向和风速的变化。

季风环流的成因主要与地球自转、地球表面温度差异、地形和海洋等因素有关。

地球自转是季风环流形成的重要原因之一。

地球自转使得地球表面受到不同的日照时间和角度,从而形成了不同的温度分布。

在赤道附近,由于日照时间长,地表温度高,空气上升形成低压区,而在极地附近,由于日照时间短,地表温度低,空气下沉形成高压区。

这种温度差异导致了大气的垂直运动,形成了赤道低压带和两极高压带,从而影响了季风环流的形成。

地球表面温度差异也是季风环流形成的重要原因之一。

地球表面温度差异主要是由于陆地和海洋的不同特性所导致的。

陆地的温度变化比海洋更加剧烈,因此在夏季,陆地上的温度比海洋高,形成了低压区,而在冬季,陆地上的温度比海洋低,形成了高压区。

这种温度差异导致了大气的水平运动,形成了季风环流。

地形也是季风环流形成的重要原因之一。

地形的高低起伏会影响大气的运动,从而影响季风环流的形成。

例如,靠近海洋的地区,由于海洋的温度比陆地稳定,形成了稳定的低压区,从而形成了季风环流。

而在高山地区,由于地形的高低起伏,大气的运动受到阻碍,形成了高压区,从而影响了季风环流的形成。

海洋也是季风环流形成的重要原因之一。

海洋的温度和盐度分布会影响大气的运动,从而影响季风环流的形成。

例如,赤道附近的海洋温度高,形成了稳定的低压区,从而形成了季风环流。

而在南极洲附近的海洋,由于海洋的盐度高,形成了稳定的高压区,从而影响了季风环流的形成。

季风环流的形成是由于地球自转、地球表面温度差异、地形和海洋等因素的综合作用所导致的。

季风环流的形成对于人类的生产和生活有着重要的影响,因此对季风环流的研究具有重要的意义。

东亚季风的成因与影响东亚季风是指在东亚地区形成的一种特殊气候现象。

它源于大陆和海洋之间的温度差异和地形的影响,对东亚地区的气候、农业和经济产生着重要的影响。

首先,东亚季风的成因主要是由于大陆和海洋之间的温度差异。

夏季,亚洲大陆受到阳光的直接照射,地表温度升高,形成了一个高温高压区。

而海洋相对来说温度较低,形成了一个低温低压区。

这种温度差异导致了空气的流动,从海洋向大陆吹来,形成了夏季的东南风。

冬季,大陆的温度下降,形成了一个高压区,而海洋的温度相对较高,形成了一个低压区。

这种温度差异导致了空气的流动,从大陆向海洋吹来,形成了冬季的西北风。

这种季风的交替造成了东亚地区明显的季节变化。

其次,东亚季风对东亚地区的气候产生着重要的影响。

由于季风的存在,东亚地区的气温和降水量在不同季节有着显著的变化。

夏季,东亚地区受到了暖湿的东南风的影响,气温较高,降水量较大。

这为农业生产提供了有利的条件,但也容易导致洪涝灾害的发生。

冬季,东亚地区受到了干燥的西北风的影响,气温较低,降水量较少。

这对于农业生产造成了一定的困扰,但也有利于冬季小麦的种植。

因此,了解季风的变化规律对于东亚地区的农业生产和气候预测具有重要意义。

此外,东亚季风还对东亚地区的经济产生着重要的影响。

由于季风的存在,东亚地区的港口成为了贸易的重要枢纽。

夏季的东南风使得航行更加便利,促进了东亚地区与其他地区的贸易往来。

同时,东亚地区的季风也为风能的开发提供了机会。

利用季风的风力发电成为了东亚地区可再生能源的重要组成部分。

因此,季风的存在对于东亚地区的经济发展起到了积极的推动作用。

然而,东亚季风也带来了一些负面影响。

夏季的东南风带来了大量的降水,容易导致洪涝灾害的发生,给农业生产和居民生活带来了一定的困扰。

同时,由于季风的变化较为复杂,预测季风的到来和离去也存在一定的困难。

这给气象预报和农业生产带来了一定的挑战。

因此,对于季风的研究和预测仍然是一个重要的课题。

为什么地球上会有季风?

地球上存在季风是由于地球表面不同地区的温度和气压差异所

导致的大气环流现象。

以下是导致地球上存在季风的主要原因:

太阳辐射差异:季风的形成与太阳辐射的季节性变化有关。

在赤道附近,太阳直射地面,使得地表受到的日照和热量更为强烈,导致空气升温并上升,形成低压带。

而在极地附近,太阳斜射地面,照射强度较弱,地面受热不足,形成高压带。

这种温度和气压的差异导致了气流的运动。

大陆和海洋的差异:季风的形成还与大陆和海洋的分布有关。

海洋具有较高的热容量,夏季吸收太阳辐射的热量后,释放出来的热量相对较少,使得海洋表面温度较为稳定。

而大陆地区的热容量较低,夏季受到太阳辐射的热量较多,温度升高较快,冬季则降温迅速。

这种陆地和海洋的温度差异导致了季风的形成。

地球自转和地形影响:地球自转和地球表面的地形也影响了季风的形成。

地球自转导致了气流的偏转,形成了各种气流系统,如赤道地区的副热带高压带、中纬度的西风带等。

同时,地形的高低差异也会影响气流的运动和季风的形成。

总的来说,地球上存在季风是由于太阳辐射差异、大陆和海洋的

差异、地球自转和地形的影响共同作用的结果。

这种季风现象对于地球上的气候、降水、农业生产等都有重要的影响。

常识积累:季风气候类型热带雨林特点:全年高温多雨分布:赤道附近(南北纬10°之间)成因:全年受赤道低压控制,盛行上升气流典型地区:亚马孙河流域,刚果河流域,印度尼西亚植被类型:茂密的热带雨林(板状根,即右图)动物代表:大象、猩猩、河马等热带草原特点:全年高温,湿季多雨(有明显的干湿两季)分布:非洲、南美洲附近热带雨林两侧(南北纬10°~15°)成因:低压(湿季)与信风带(干季)交替控制植被类型:热带疏林草原(猴面包树)动物代表:斑马、长颈鹿、羚羊...热带沙漠特点:全年炎热干燥分布:回归线附近,大陆西岸沿岸(南北纬15°~30°)成因:副热带高压与信风带控制植被类型:热带荒漠动物代表:单峰骆驼热带季风特点:全年高温,热带季雨林分布:印度半岛,中南半岛(北纬10°至25°大陆东岸)成因:海陆热力差异和气压带风带的季节性移动动物代表:亚洲象、孔雀等亚热带气候地中海特点:夏季炎热干燥,冬季温和多雨分布:南北纬30°~40°大陆西岸成因:西风带与副热带高气压交替控制植物类型:亚热带常绿硬叶林(葡萄、油橄榄等)亚热带季风特点:夏季高温多雨,冬季温和少雨分布:北纬25°~35°大陆东岸成因:海陆热力差异植物类型:亚热带常绿阔叶林(水稻、柑橘、茶叶…)动物代表:大熊猫、金丝猴等亚热带湿润特点:夏季较热,冬夏风向有明显变化,年降水量一般在1000毫米以上,春夏多降水,秋冬季降水相对较少分布:在北美洲东南部及南美洲的阿根廷东部地区及澳大利亚的东南部亚热带沙漠特点:全年干旱少雨,夏季高温炎热分布:南、北纬25°~35°的大陆西部和内陆地区成因:受副高和干燥信风作用形成植物类型:荒漠动物代表:骆驼温带气候温带海洋特点:全年湿润,冬季温和,夏季凉爽分布:南北纬40°~60°大陆西岸成因:全年受中纬西风控制温带季风特点:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥分布:北纬35°~55°左右的大陆东岸成因:海陆热力性质差异大陆性湿润特点:夏季炎热多对流雨、冬季寒冷少雨分布:北美洲100°W以东、40-60°N地区成因:从海洋来的西风经过大陆变性作用,气温较低且湿度较低。

季风地理知识点总结1.季风的形成原理季风的形成主要是由于陆地和海洋的温度差异引起的。

在夏季,陆地受到阳光的直射,导致陆地温度升高。

而海洋水温相对较低。

由于陆地和海洋温度差异较大,导致空气的密度和气压也不同。

海洋上的空气密度较大,气压较高,而陆地上的空气密度较小,气压较低。

于是高压区就形成在海洋上,低压区则形成在陆地上。

为了达到平衡,高压气流就会由海洋向陆地吹,形成了夏季风。

而在冬季,情况刚好相反。

这时海洋的温度高于陆地,因此高压区形成在陆地上,低压区形成在海洋上。

气流就从陆地吹向海洋,形成了冬季风。

2.季风带的特点季风带是指在一年周期内,由于陆地和海洋的温度变化,形成冬季和夏季两种截然相反方向的风。

由于季风的存在,形成了季风带,主要分布在地球的热带和副热带地区。

在亚洲,季风带主要分布在印度次大陆及其周边地区。

在非洲,季风带主要分布在西非和东非地区。

在澳大利亚,季风主要分布在北部地区。

季风带的特点包括:一是明显的温度季节性变化,夏季炎热潮湿,冬季干燥凉爽。

二是明显的降水季节性变化,夏季降水量较多,冬季降水量较少。

三是季风带内气温和降水分布不均匀,表现明显的地域差异。

3.季风对气候的影响季风对气候有着重要的影响作用。

首先,季风带的形成和季风影响的地区气候呈现出显著的季节性特点。

这一特点使得季风带内的地区能够在不同的季节里有不同的作物种植和农业生产方式,有效地利用了自然资源,增加了农业产量。

其次,季风的影响还能够调节地区的温度和湿度,改变气候的舒适度和宜居性。

夏季的季风会带来丰富的降水,有利于作物生长和灌溉,在一定程度上缓解了干旱的发生。

而冬季的季风则能够带来凉爽的干燥天气,使得地区气候更加宜人。

因此,季风对气候的影响是多方面的,不仅在农业生产方面有利,同时也对生物多样性和地区的发展起到了积极的作用。

4.世界各地的季风分布情况季风主要分布在亚洲、非洲和澳大利亚等地。

在亚洲,印度次大陆、孟加拉国、中国南部、日本琉球群岛等地区都受到季风的影响。

南亚季风气候形成1、东亚和南亚季风的成因东亚和南亚季风的成因是:1、东亚季风:亚洲与太平洋之间存在明显的海陆热力差异,冬季在蒙古、西伯利亚一带形成冷高压,切断了副极地低气压带.蒙古高压与太平洋低压、赤道低压之间存在气压梯度力,并且受地转偏向力影响形成反气旋,其中的偏北风南下影响亚洲东部大面积地区,这就是东亚的冬季风。

夏季在印度一带形成热低压,切断了副热带高压,副热带高压带断裂、保留的海洋上,北太平洋上存在一个高压中心,北太平洋高压中偏南气流影响东亚地区,这就是东亚地区的夏季风。

2、南亚季风:冬季气压带、风带南移,赤道低气压带移至南半球,亚洲大陆冷高压强大,风由蒙古西伯利亚吹向印度,受地转偏向力影响成为东北风,即亚洲南部的冬季风。

夏季气压带、风带北移,赤道低压移至北半球,本来位于南半球的东南信风北移至印度半岛,受地转偏向力影响成为西南风,即为南亚的夏季风。

且由于夏季西南风强于冬季东北风,故有西南季风之称。

冬干夏湿是南亚季风的主要气候特征。

□(1)南亚季风气候形成扩展资料:东亚季风异常对中国旱涝和冷害的发生有很大影响。

1982年起中国气象科学研究院组织了有关科学家成立中国季风研究协作组,在国家气象局和国家自然科学基金会的资助下。

并与美国在中美政府间大气科学合作协定下进行东亚季风研究。

发现了亚洲季风中存在一个东亚冬夏季风环流系统,确定了该系统的各个成员,提出该系统和印度季风系统既相互独立又相互作用。

东亚旱涝和冷害主要受东亚季风系统变化的影响,这个观点纠正了过去认为中国季风单纯是印度季风向东延续的概念,为东亚季风的研究建立一个新的科学基础。

2、南亚季风气候大陆性强的原因冬季时气压带和风带南移,夏季北移.东亚季风的成因是海陆热力性质差异:夏季大陆的气温高于海洋,形成低压,海洋是高压,风从海洋吹向大陆;冬季则是海洋气温3、东亚的季风气候形成原因是南亚季风形成原因是冬季时气压带和风带南移,夏季北移.东亚季风的成因是海陆热力性质差异:夏季大陆的气温高于海洋,形成低压,海洋是高压,风从海洋吹向大陆;冬季则是海洋气温高于大陆,大陆形成高压,风从大陆吹向海洋.南亚季风的成因之一也是海陆热力性质差异,但还有一点是:夏季的气压带和风带北移,东南信风带也北移,但越过赤道后的地转偏向力改为向右偏,变成了西南风,加强了南亚季风的势力.东亚季风的气候特点是:亚热带季风气候是冬季低温少雨,夏季高温多雨,温带季风气候是冬季寒冷干燥,夏季高温多雨.南亚季风区主要是热带季风气候,全年高温,将雨集中,分雨,旱2季.夏季:盛行西南季风夏季受海陆热力性质差异大陆气温高,受低压控制;海洋气温低,受高压控制。

高中地理气候类型及其特点成因.亚洲1. 热带雨林气候:成因:位于赤道附近,全年气温高,终年受赤道低压控制,多对流雨。

2. 热带沙漠气候:成因:位于回归线附近大陆西岸地区,终年受副热带高压控制,高温少雨。

3. 热带季风气候:成因:(1)西南季风成因:夏半年太阳直射北半球,气压带和风带北移。

南半球的东南信风越过赤道后受向右的地砖偏向力影响,偏转成西南风。

由于经过印度洋空气湿润,带来大量降水。

(2)东北季风的成因:冬季陆地降温快,空气收缩下沉形成冷高压。

海洋上气温相对较高,气压相对较低,风由高压吹向低压。

故该地冬季盛行东北风,来自亚欧大陆较干燥,形成干季。

4. 亚热带季风气候:(大陆东岸)成因:亚欧大陆和太平洋之间巨大的海陆热力性质差异。

冬季陆地降温快,空气收缩下沉形成高压。

海洋上气温相对较高,气压相对较低,风由高压吹向低压。

注意:我国季风气候和日本季风气候比较大陆性较强,日本海洋性较强。

(海洋性表现:温差较小小,降水较为均匀)5. 温带季风气候:(大陆东岸)成因:和亚热带季风气候相同,都为海陆热力性质差异。

6. (偏南的为温带大陆性气候):成因:亚欧大陆面积广阔,加上高山高原的对水汽的阻挡,内陆地区距海遥远,降水较少。

受大陆气团控制故而温差较大。

(如我国的吐鲁番围着火炉吃西瓜)7. (偏北的为亚寒带针叶林气候):成因:受大陆影响同时也受附近海洋影响。

8. 地中海气候:(亚热带夏干气候)成因:风带和气压带季节性移动,导致该地受副热带高压()和西风带交替控制。

9. 极地气候:包括苔原气候和冰原气候成因:终年受极低高压控制。

10.高山高原气候成因:亚欧大陆高山高原集中于中部,随着海拔升高,水热条件变化引起气候变化1. 纬度低2.相对高度大总结:1.亚洲气候复杂,但没有温带海洋性气候分布,因为海洋性气候分布在大陆西岸,而亚洲西部是陆地,没有西岸。

二.非洲(因为赤道横穿中部,气候南北对称,没有温带和寒带气候)1.热带雨林气候:成因:(1)刚果盆地:位于赤道附近,全年气温高;终年受赤道低压控制,多对流雨。

季风知识点总结季风的形成和原理季风是由于地球表面上不同地区的温度差异引起的大气环流现象。

在亚洲地区,季风的形成主要是由于印度洋暖湿气流和西伯利亚高压气流相互作用的结果。

随着地球的自转,印度洋地区的高温空气在夏季向北移动,形成了暖湿的季风气流,而在冬季,西伯利亚地区的高压气流则向南移动,形成了干冷的季风气流。

这种季风气流的相互作用,导致了季风的周期性变化,从而形成了明显的季节性气候。

季风的气候特点季风地区的气候具有明显的季节性变化,夏季气温高、雨水充沛,冬季则相对干燥且温度较低。

在夏季,暖湿的季风气流带来了充沛的降水,为农业生产提供了良好的水源,而在冬季,干燥的季风气流则导致了低降水量和较低的温度。

由于季风的强烈影响,季风地区的农业生产和生态环境都受到了显著的影响。

季风对当地经济的影响季风地区的经济活动和生产方式都受到了季风的影响。

夏季的丰沛降水为农业生产提供了充足的水源,而冬季的干燥气候则对农作物的生长和发育产生了一定的影响。

因此,农业生产的季节性变化也成为了季风地区农民们的主要生产困扰。

另一方面,季风的气候特点也为一些特殊作物的种植提供了良好的条件,例如水稻、茶叶等农作物在季风地区有着良好的生长环境。

同时,季风气候还对当地的商业和货运活动产生了一定的影响。

由于季风地区在夏季有着充沛的降水,因此一些交通和运输活动可能会受到一定的影响。

此外,季风地区还经常受到台风、暴雨等极端天气事件的影响,这也对当地的经济生活带来了一定的不便。

季风对生态环境的影响季风地区的生态系统也受到了季风气候的影响,夏季的充沛降水为植被的生长提供了充足的水源,而冬季的干燥气候则会对植被的生长和发育带来一定的影响。

另外,季风地区的植被覆盖也受季风的影响,一些植物在季风地区有着特殊的适应性,例如生长发育速度快、适应于干燥气候等。

在季风地区,季风气候对土壤侵蚀和水资源的分布也产生了一定的影响。

夏季充沛的降水容易造成土壤侵蚀,而冬季的干燥气候会使得地表土壤的水分含量减少。

季风成因图的原理有哪些季风成因图的原理主要包括地球自转、地球表面温度差异、地形和海洋因素等。

首先,地球自转是季风形成的基本原因之一。

地球自转导致了地球表面的风向偏转,即科氏力。

科氏力使得北半球的风向向右偏转,南半球的风向向左偏转。

这种风向偏转在一定程度上决定了季风气候的形成。

其次,地球表面温度差异也是季风形成的重要原因之一。

地球表面的温度差异主要由太阳辐射的不均匀分布所引起。

赤道地区接收到的太阳辐射最为强烈,因此温度较高;而极地地区由于太阳辐射的角度较小,接收到的太阳辐射较弱,温度较低。

这种温度差异导致了大气的垂直运动,形成了大气环流系统,进而影响季风的形成。

第三,地形也对季风的形成起到了重要的作用。

地形的高低起伏会影响到地表风的流动。

例如,山脉的存在会阻挡风的流动,形成风的阻挡和抬升,从而影响到季风的形成。

山脉的存在还会导致地表风的分流,形成山谷风和峡谷风等局地风系,进一步影响季风的分布。

此外,海洋因素也对季风的形成起到了重要的作用。

海洋的热容量较大,能够吸收和释放大量的热量,从而影响到周围地区的气温。

海洋的温度分布不均匀,形成了暖海流和冷海流。

暖海流会使得沿岸地区的气温较高,从而影响到季风的形成。

此外,海洋还能够释放大量的水蒸气,形成水汽的输送通道,进一步影响季风的分布。

综上所述,季风成因图的原理主要包括地球自转、地球表面温度差异、地形和海洋因素等。

这些因素相互作用,共同影响着季风的形成和分布。

季风的形成是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素的影响。

季风成因图的绘制和分析可以帮助我们更好地理解季风的形成机制,为气象预测和农业生产等提供科学依据。