第一章第五节神经毒剂作用机理

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:5

诺维乔克神经毒剂原理

诺维乔克神经毒剂是一种高度致命的有机磷化合物,具有强烈的神经毒性,对人体神经系统具有极大的损害。

下面将介绍诺维乔克神经毒剂的原理:

1.作用机制:诺维乔克神经毒剂的作用机制是通过抑制胆碱酯酶的活性,使得人体神经系统中的乙酰胆碱无法被分解,造成神经系统功能紊乱,从而对人体造成极大的损害。

2.化学结构:诺维乔克神经毒剂的化学结构与其他有机磷化合物类似,主要由磷酸酯基团连接着一个或多个烷基链组成。

这种化学结构使得诺维乔克神经毒剂具有较强的脂溶性,可以透过人体皮肤和呼吸道进入人体。

3.毒性作用:诺维乔克神经毒剂的毒性作用非常强烈,可以对人体神经系统造成极大的损害。

当人体接触诺维乔克神经毒剂时,会出现瞳孔缩小、呼吸困难、抽搐、昏迷等症状,严重时可能导致死亡。

4.预防和治疗:由于诺维乔克神经毒剂的毒性作用非常强烈,因此需要采取有效的预防和治疗措施。

在接触诺维乔克神经毒剂后,应立即将患者送往医院进行治疗。

治疗措施主要包括使用胆碱酯酶复活剂和抗胆碱药物,以缓解症状并减轻神经系统损害。

总之,诺维乔克神经毒剂是一种高度致命的有机磷化合物,对人体神经系统具有极大的损害。

了解其作用原理和预防治疗措施,有助于更好地应对此类毒剂的威胁。

神经性毒剂的体内过程

神经性毒剂是亲脂性物质,可通过中毒部位的脂肪相吸收入血液,随血液循环至全身。

但是毒剂在体内分布是不均匀的,常选择性地蓄积在某些器官和组织内(表1)。

表1毒剂的分布部位

用P标记的神经性毒剂的动物实验发现,沙林在体内的分布以血、脑、肺、膈肌依次降低,而梭曼是以血、肺、膈肌、脑依次降低。

VX 的分布以肝为最高,脑最低。

进入体内的毒剂迅速与生物大分子如蛋白质结合而被转化。

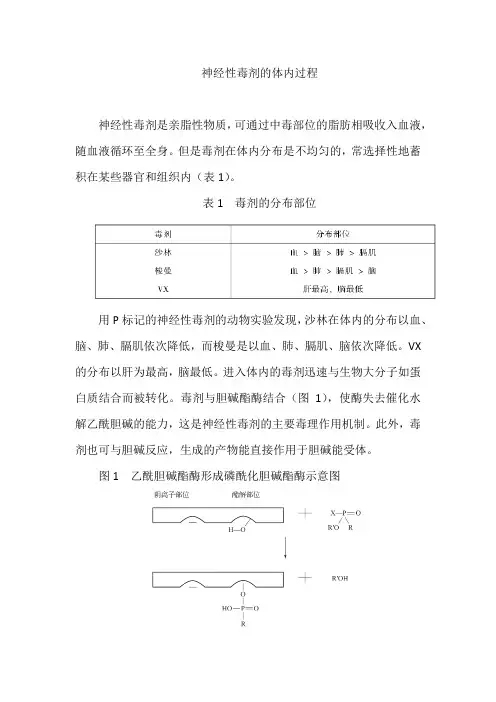

毒剂与胆碱酯酶结合(图1),使酶失去催化水解乙酰胆碱的能力,这是神经性毒剂的主要毒理作用机制。

此外,毒剂也可与胆碱反应,生成的产物能直接作用于胆碱能受体。

图1乙酰胆碱酯酶形成磷酰化胆碱酯酶示意图

神经性毒剂还能与羧酸酯酶和A-酯酶(例如芳基酯酶和对氧磷酶)这样的解毒酶相互作用,这种作用使毒剂不再能同胆碱酯酶结合产生毒害作用。

G类毒剂与G类毒剂分解酶磷酰酯酶结合,被酶水解成无毒产物经尿排出,一小部分经粪便排出,部分气态毒剂经肺排出。

V 类毒剂一般认为可在体内经过氧化酶氧化,从而失去毒性,代谢产物经过尿粪排出。

神经性毒剂神经性毒剂是一类致命的化学物质,具有破坏神经系统功能的特点。

这些毒剂在毒理学上被归类为有机磷农药和神经气体。

它们可以通过吸入、摄入或皮肤接触进入人体,引起瞳孔散大、肌肉痉挛、呕吐、呼吸困难等一系列影响。

神经性毒剂的类型神经性毒剂主要分为有机磷和氟化物两类。

有机磷类毒剂包括沙林、毒气、敌敌畏等,它们在一定浓度下能对人体神经细胞产生毒性作用。

氟化物包括 VX、萨林等,它们具有极高的毒性,即使是微量也能造成严重伤害。

神经性毒剂的作用机制神经性毒剂通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,导致乙酰胆碱在突触间隙过量积聚,神经冲动传递受阻。

这会引起神经元兴奋性剧增,痉挛性肌肉痉挛,最终导致呼吸肌瘫痪而致死。

神经性毒剂的临床表现接触神经性毒剂后,患者会出现瞳孔散大、呼吸急促、流涎、肌肉僵硬、抽搐等症状。

严重中毒时,可能出现呼吸衰竭、昏迷甚至死亡。

神经性毒剂的治疗治疗神经性毒剂中毒的关键是立即净化、对症应对。

洗胃、吸氧、遮光、镇痛、肌松等是常规处理手段。

同时,医生会根据具体情况选用适当的解毒药物,以加速毒剂的代谢和排泄。

神经性毒剂的防范措施为了减少神经性毒剂对人体的危害,个人和社会应该加强预防。

在工作和生活中,应正确使用农药、化学药品,严禁私存和随意处置神经性毒剂。

同时也要提高公众对神经性毒剂的认识,增强应对突发毒剂事件的应急意识。

综上所述,神经性毒剂是一种极其危险的化学物质,其对人体神经系统和生命安全造成严重危害。

正确了解神经性毒剂的特点、预防和治疗方法,对于保障个人和公众健康是至关重要的。

希望有关部门和社会各界加强对神经性毒剂的管理和监控,共同维护生态和人类的安全。

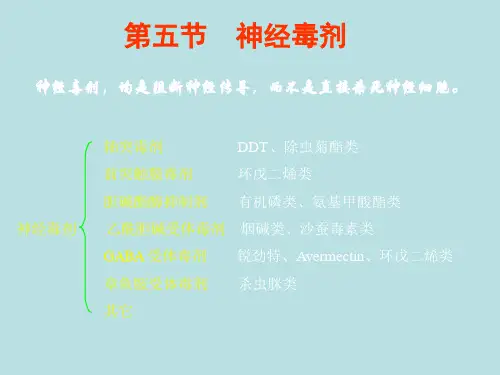

常见杀虫剂作用机理常见的杀虫剂作用机理分为以下几种:1.神经毒剂作用机理:神经毒剂作用于昆虫的神经系统,干扰其神经递质的传递,导致神经元受损或死亡。

常见的神经毒剂有有机磷类杀虫剂和氨基甲酸酯类杀虫剂。

有机磷类杀虫剂通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,导致乙酰胆碱在神经突触中积累,干扰神经传递。

氨基甲酸酯类杀虫剂通过抑制神经突触前膜上的胆碱酯酶的活性,使神经递质乙酰胆碱在突触中积累,从而破坏神经传递。

2.窒息剂作用机理:窒息剂通常是通过阻碍昆虫的气呼吸系统,造成虫体缺氧而达到杀灭昆虫的目的。

窒息剂有机磷类杀虫剂和氨基甲酸酯类杀虫剂。

这些化合物能够阻止昆虫对氧气的吸收和利用,导致虫体中氧气水平降低并且二氧化碳水平升高,最终导致昆虫窒息而死亡。

3.生长调节剂作用机理:生长调节剂通过与昆虫的内分泌系统相互作用,干扰昆虫的生长和发育过程。

生长调节剂可以分为昆虫激素模拟剂和昆虫激素拮抗剂两类。

昆虫激素模拟剂作用于昆虫的生长和发育激素受体,模拟自然的激素信号,引起生长和发育的异常而导致昆虫死亡。

昆虫激素拮抗剂则是干扰昆虫内源性激素的合成和释放,抑制昆虫的生长和发育。

4.刺激剂作用机理:刺激剂能够直接刺激昆虫的神经系统,导致神经元活跃性增加,引起神经失调或神经毒性反应。

常见的刺激剂有咪饮胺类杀虫剂和拟除虫菊酯类杀虫剂。

这些化合物通过刺激昆虫神经细胞的放电,干扰神经传递,最终导致昆虫神经系统受损。

5.疟疾杀虫剂作用机理:疟疾杀虫剂通过对疟原虫或蚊子的特殊靶点进行作用,杀死疟原虫或蚊子。

中常用的疟疾杀虫剂有灭蚊胺和氰菊酯等。

灭蚊胺作用于疟原虫的线粒体呼吸链酶,阻断其能量代谢。

而氰菊酯则作用于蚊子神经系统的特定靶点,干扰神经传递,导致蚊子死亡。

总的来说,不同的杀虫剂通过不同的作用机理,干扰昆虫的生理功能,从而达到杀虫的效果。

这些杀虫剂通过农业和卫生领域的应用,可以有效地控制各种昆虫害虫的数量和传播,保护农作物的生长和人类的健康。

神经性毒剂对各个系统的作用1.对中枢系统的作用中枢神经系统对神经性毒剂极为敏感,一般表现为先兴奋后抑制。

中毒后,早期出现头痛、头晕、倦怠无力,继而出现不安、注意力不集中、记忆力衰退、失眠或嗜睡、多梦、意识恍惚、语言不清,以至昏迷、惊厥等。

神经性毒剂能使大脑皮层和皮下层很多部位高度兴奋,引起脑电图改变和惊厥。

脑电波出现癫痫波,而癫痫波又常常是惊厥的先兆。

惊厥时不仅大脑各部位正常平衡和协调受到破坏,而且使脑细胞和全身肌肉要消耗大量的能量以及妨碍呼吸动作,增加呼吸、循环的负担,呼吸、循环中枢明显抑制,从而更加加重了中枢神经系统的损伤。

因此,惊厥是神经性毒剂中毒严重症状之一。

产生上述改变的主要原因是毒剂对脑组织胆碱酯酶的抑制和直接作用于中枢。

毒剂引起的惊厥和癫痫波,能被中枢解胆碱能药物所对抗,例如苯那辛和东莨菪碱。

阿托品能对抗呼吸抑制,但不能控制惊厥,安定能阻断惊厥,因此两种药物配合使用效果较好。

2.对呼吸系统的作用中毒后对呼吸中枢功能的改变,开始是短暂的兴奋,呼吸加快加深,继而变为抑制,呼吸表浅,不规则,以致呼吸完全停止。

呼吸衰竭造成窒息,是神经性毒剂急性中毒死亡的原因。

引起呼吸衰竭的主要原因:呼吸中枢的抑制及呼吸肌麻痹。

呼吸中枢对毒剂敏感,微量毒剂就能引起呼吸中枢先兴奋后抑制,最后停止呼吸。

毒剂引起的神经肌接头传导阻断,造成呼吸肌麻痹。

在呼吸肌中,膈肌最为敏感,常先由膈肌开始麻痹,而且较重。

此外,支气管平滑肌痉挛,导致呼吸阻力增加,阻碍气体交换,加重呼吸困难;支气管分泌物增加,阻碍呼吸道的畅通。

3.对循环系统的作用毒剂引起的循环衰竭,是造成死亡的另一主要原因。

主要表现在毒剂对心脏作用,产生心力衰竭并引起循环衰竭,最明显的就是心率减慢,心律紊乱和心输出量减少,心血下降。

心动过缓能被神经节阻断剂部分对抗,并且被阿托品消除,说明毒剂一部分是烟碱样作用,发生在心脏副交感神经节;另一部分是毒蕈样作用,发生在心脏。

诺维乔克神经毒剂原理

诺维乔克神经毒剂是一种致命的神经毒剂,其原理是抑制乙酰胆碱酯酶的活性,进而干扰神经递质乙酰胆碱的正常转运和传导。

乙酰胆碱是一种重要的神经递质,在神经系统的传递和调节中起到关键作用。

乙酰胆碱酯酶是一种酶,其功能是将乙酰胆碱分解为胆碱和乙酸,以便在神经元之间的传递过程中能够重新利用。

然而,诺维乔克神经毒剂能够与乙酰胆碱酯酶结合,阻断了乙酰胆碱的降解过程,导致乙酰胆碱在神经元之间过度积累。

进一步,过量的乙酰胆碱会刺激神经元上的乙酰胆碱受体,使神经元发放过多的兴奋信号。

这导致神经系统的过度兴奋,影响各种身体功能。

一旦中枢神经系统遭受重创,个体将经历严重的神经系统障碍,包括肌肉痉挛、瘫痪、呼吸麻痹等,最终导致死亡。

诺维乔克神经毒剂是一种极为致命的化学武器,被国际公约禁止使用。

它的原理及致命效果使其成为一种可怕的杀伤性武器,可在大规模杀伤和恐怖袭击中造成巨大伤害。

因此,全球社区致力于限制和防范这类化学武器的使用和传播。

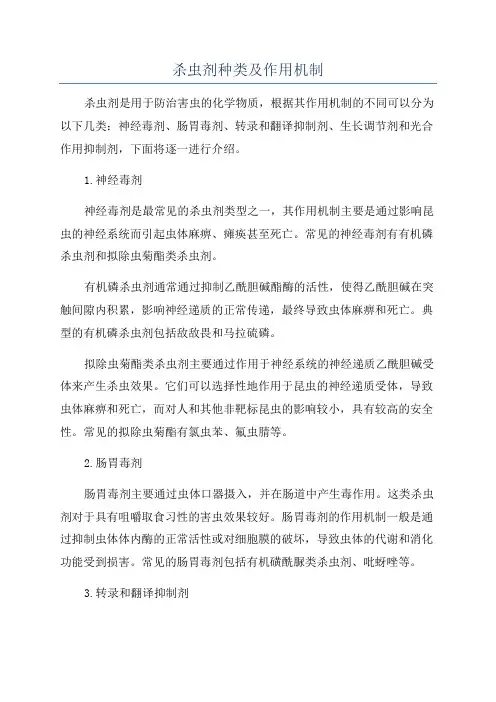

杀虫剂种类及作用机制杀虫剂是用于防治害虫的化学物质,根据其作用机制的不同可以分为以下几类:神经毒剂、肠胃毒剂、转录和翻译抑制剂、生长调节剂和光合作用抑制剂,下面将逐一进行介绍。

1.神经毒剂神经毒剂是最常见的杀虫剂类型之一,其作用机制主要是通过影响昆虫的神经系统而引起虫体麻痹、瘫痪甚至死亡。

常见的神经毒剂有有机磷杀虫剂和拟除虫菊酯类杀虫剂。

有机磷杀虫剂通常通过抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使得乙酰胆碱在突触间隙内积累,影响神经递质的正常传递,最终导致虫体麻痹和死亡。

典型的有机磷杀虫剂包括敌敌畏和马拉硫磷。

拟除虫菊酯类杀虫剂主要通过作用于神经系统的神经递质乙酰胆碱受体来产生杀虫效果。

它们可以选择性地作用于昆虫的神经递质受体,导致虫体麻痹和死亡,而对人和其他非靶标昆虫的影响较小,具有较高的安全性。

常见的拟除虫菊酯有氯虫苯、氟虫腈等。

2.肠胃毒剂肠胃毒剂主要通过虫体口器摄入,并在肠道中产生毒作用。

这类杀虫剂对于具有咀嚼取食习性的害虫效果较好。

肠胃毒剂的作用机制一般是通过抑制虫体体内酶的正常活性或对细胞膜的破坏,导致虫体的代谢和消化功能受到损害。

常见的肠胃毒剂包括有机磺酰脲类杀虫剂、吡蚜唑等。

3.转录和翻译抑制剂转录和翻译抑制剂对于虫体的RNA和蛋白质合成过程具有双重抑制作用,从而引起虫体死亡。

它们通常通过与RNA聚合酶或核糖体相互作用,阻断RNA或蛋白质的正常合成。

常见的转录和翻译抑制剂有苯酚类和氨基甲酸酯类杀虫剂等。

4.生长调节剂生长调节剂主要用于幼虫期害虫的控制,通过模拟虫体内存在的激素或干扰其内分泌系统,从而影响虫体的发育进程和生长途径。

生长调节剂可以分为昆虫准激素和昆虫抑制激素两大类。

昆虫准激素促进虫体的生长和蜕皮过程,使虫体发育到下一个发育阶段。

昆虫抑制激素则能够抑制昆虫的发育,导致幼虫和蛹无法蜕皮成为成虫,最终导致虫体死亡。

常见的生长调节剂有杀幼激素、昆虫抑制激素和虫化激素等。

5.光合作用抑制剂光合作用抑制剂主要用于杀灭水生和滨水昆虫,通过干扰昆虫体内叶绿素的光合作用过程,导致能量供应中断和组织坏死,最终引起虫体死亡。

药剂的作用机理杀虫剂-------一、有机磷:(化学性神经毒剂)抑制乙酰胆碱酯酶,二、菊酯类:(物理性神经毒剂)使神经膜上的Na+闸门关闭延迟,引起不正常的动作电位。

三、杂环类:1、锐劲特:抑制昆虫r-氨基丁酸为递质的神经传导系统。

2、溴虫腈:溴虫腈是一种杀虫剂前体,其本身对昆虫无毒杀作用。

昆虫取食或接触溴虫腈后在昆虫体内,溴虫腈把过多功能氧化酶转变为具体杀虫活性化合物,其靶标是昆虫体细胞中的线粒体。

使细胞合成因缺少能量而停止生命功能,打药后害虫活动变弱,出现斑点,颜色发生变化,活动停止,昏迷,瘫软,最终导致死亡。

四、阿维菌素:作用于昆虫神经元突触或神经肌肉突触的GABAA受体,干扰昆虫体内神经末梢的信息传递,即激发神经未梢放出神经传递抑制剂Y氨基丁酸(GA-BA),促使GABA门控的氯离子通道延长开放,对氯离子通道具有激活作用,大量氯离子涌入造成神经膜电位超级化,致使神经膜处于抑制状态,从而阻断神经未梢与肌肉的联系,使昆虫麻痹、拒食、死亡。

(神经传递介质有两种;1、兴奋性传递介质如乙酰胆碱,需要乙酰胆碱酯酶降解,否则兴奋会一直持续下去;2、抑制性传递介质如GABA,如果没有GABA受体将其降解,“就会对对神经传导产生抑制”。

)五、阿克泰:有效成分干扰昆虫体内神经的传导作用,其作用方式是模仿乙酰胆碱,刺激受体蛋白,而这种模仿的乙酰胆碱又不会被乙酰胆碱酯酶所降解,使昆虫一直处于高度兴奋中,直到死亡。

六、烯啶虫胺:主要作用于昆虫神经,抑制乙酰胆碱酯酶活性,作用于胆碱能受体,直接刺激副交感植物神经节骨骼肌神经肌肉接头处,对昆虫的神经轴突触受体具有神经阻断作用。

七、多杀菌素(菜喜)可以持续激活靶标昆虫乙酰胆碱烟碱型受体,但是其结合位点不同于烟碱和吡虫啉。

多杀菌素也可以影响GABA 受体,但作用机制不清。

八、茚虫威(安打)阻断昆虫神经细胞内的钠离子通道,使神经细胞丧失功能。

九、昆虫生长调节剂类1、虫酰肼:是一种蜕皮激素兴奋剂,它模拟昆虫荷尔蒙蜕皮激素来控制蜕皮进程,诱导致命的早熟蜕皮,引起变形和影响昆虫繁殖。

杀虫剂作用机理分类杀虫剂是一种用于杀死或控制害虫的化学物质。

根据其作用机理的不同,杀虫剂可以分为多种类型。

下面是常见的几种杀虫剂作用机理分类。

1.神经毒剂(神经递质拮抗剂):神经毒剂是一类干扰昆虫或其他害虫神经递质正常传递的物质。

它们作用于害虫的神经系统,干扰神经递质的释放、结合或降解,导致神经信号传递异常,最终导致害虫死亡。

常见的神经毒剂包括有机磷类杀虫剂(如毒死蜱)、拟除虫菊酯类杀虫剂(如氨基甲酸酯、噻虫胺等)等。

2.肠毒剂:肠毒剂是针对害虫消化系统的杀虫剂。

它们通过干扰害虫肠道中食物的吸收和代谢,或通过破坏肠道细胞,导致害虫无法正常摄取和利用食物,最终导致其死亡。

典型的肠毒剂包括石油石硫磺、丁酮裂苞碱等。

3.破坏壁膜剂:破坏壁膜剂是一类能够破坏害虫外壁的杀虫剂。

害虫的外壁是由角质素等成分组成的,破坏壁膜剂可以通过破坏外壁的完整性,导致害虫体内水分丧失,最终导致害虫死亡。

有些破坏壁膜剂还可以同时刺激害虫的神经系统,加速其死亡。

典型的破坏壁膜剂包括各类硫、铜、氮素化合物等。

4.生长调节剂:生长调节剂是一类影响昆虫或其他害虫生长和发育的杀虫剂。

它们主要通过影响害虫的激素系统,干扰其生理过程,如幼虫的蜕皮、成虫的产卵等,从而达到控制害虫种群的目的。

生长调节剂分为昆虫激素类生长调节剂、昆虫生长抑制剂等几种类型。

5.逆境胁迫剂:逆境胁迫剂是利用对害虫产生逆境刺激的特殊物质,以达到控制害虫的效果。

这类杀虫剂通过增强害虫的抗性和适应能力,提高害虫的生存压力,从而有效地抑制害虫种群的发展。

典型的逆境胁迫剂包括退火剂、淹溺剂、饥饿剂等。

此外,还有其他类型的杀虫剂,如抑制酶剂、引诱剂等,它们通过不同的方式作用于害虫,实现对害虫的控制。

不同类型的杀虫剂根据害虫的具体情况和应用需要选择使用,以达到最佳的杀虫效果。

神经毒性药物的作用机制和风险评估概述神经毒性药物是一类对人体中枢神经系统产生不良影响的药物。

这些药物可能对神经细胞结构和功能造成损害,从而引起一系列不可逆或可逆的神经系统疾病。

了解这些药物的作用机制和风险评估方法对于保护人类健康至关重要。

作用机制1. 突触传递干扰:一些神经毒性药物通过抑制或增强突触传递过程来干扰神经信号的传递。

例如,某些抗焦虑药如苯二氮䓬类可以增强γ-氨基丁酸(GABA)能突触传递,导致中枢抑制效应;而某些兴奋剂如阿黄碱则可以干扰儿茶酚胺类递质在突触间隙中的转运过程。

2. 蛋白质与酶活性干扰:其他神经毒性药物通过与特定蛋白质相互作用,改变其结构或功能来影响神经细胞正常活动。

例如,某些抗生素如多黏菌素B会与细菌的蛋白质合成机制结合,从而抑制细菌生长和增殖。

3. 氧化应激:一些神经毒性药物通过诱发氧化应激反应来引起神经损伤。

氧化应激是指在代谢过程中产生大量自由基或减少抗氧化防御系统时,导致氧化物对细胞膜、DNA和蛋白质等分子的破坏。

这进一步导致细胞死亡或功能障碍,最终影响神经系统的正常功能。

风险评估1. 动物实验:采用动物模型是评估神经毒性药物作用机制和风险的重要方法之一。

在实验室中,科学家们可以通过给小鼠、大鼠或其他动物注射目标药物,并观察其对行为、神经传导以及大脑组织等方面的影响来评估药物的毒性。

这可以揭示药物的作用途径和潜在危害。

2. 细胞实验:在细胞水平上进行实验也是评估神经毒性药物风险的重要方法。

科学家们可以使用神经元细胞株或其他特定细胞类型,将其暴露于确定浓度和时间内药物,之后评估细胞存活、代谢、DNA损伤等指标。

这有助于预测药物对神经系统的潜在危害。

3. 临床观察:通过监测人类使用特定药物后的不良反应报告来评估潜在的神经毒性风险是另一种常用的方法。

临床观察能够反映真实生活环境下药物的效果和副作用,但缺点是容易受到其他因素干扰,结果具有一定主观性。

预防与治疗1. 个体职业防护:对于那些接触潜在神经毒性药物的工作者,必须采取适当的个人防护措施以降低暴露风险。

杀虫剂的作用机理有哪些杀虫剂是一种用来防治害虫的化学药剂。

它们通过对害虫的特定生理过程或器官产生影响,从而实现杀灭害虫的作用。

杀虫剂的作用机理可以分为以下几种:1.神经毒剂作用机理:神经毒剂是最常见的杀虫剂类型之一。

它们通过影响神经系统,干扰神经信号传导,引起神经传递障碍,最终导致害虫死亡。

神经毒剂按照作用位点可以分为胆碱酯酶抑制剂和钠通道抑制剂两类。

2.生长调节剂作用机理:生长调节剂是另一类常用的杀虫剂,主要通过调节害虫的生长发育过程来达到杀虫效果。

它们可以干扰害虫的生长激素合成或代谢,导致幼虫不能完成正常变态或成虫无法产卵,从而控制害虫数量。

3.呼吸抑制剂作用机理:呼吸抑制剂通过干扰害虫的呼吸系统,特别是干扰线粒体的氧化磷酸化过程,阻止氧的吸收或二氧化碳的排出,造成害虫氧气供应不足、能量代谢紊乱,最终引起害虫死亡。

4.消化道毒剂作用机理:消化道毒剂主要通过害虫口服进入体内,影响害虫的食物消化和营养吸收。

这类杀虫剂会引起害虫的胃肠病变,破坏害虫体内的微环境,最终导致害虫死亡。

5.触杀剂作用机理:触杀剂是通过害虫触碰杀虫剂而发生中毒的杀虫剂。

它们通过直接接触害虫的外壳表面,引起局部或全身中毒,阻断害虫的正常生理活动,最终使害虫死亡。

杀虫剂的作用机理多种多样,不同类型的杀虫剂有着不同的作用方式和对害虫的影响途径。

了解不同杀虫剂的作用机理,能够帮助农民和农业工作者更好地选择合适的杀虫剂,科学合理地进行害虫防治工作。

同时,科研人员可以通过深入研究杀虫剂的作用机理,开发更加高效、低毒的新型杀虫剂,为农业生产提供更好的技术支持。

杀虫剂的工作原理

杀虫剂的工作原理是通过以下几种方式来杀死或控制害虫的生长、繁殖和食欲:

1. 神经毒剂作用:许多杀虫剂通过作用于害虫的神经系统来杀死害虫。

这些杀虫剂可以干扰害虫的神经功能,如阻断神经传递物质、抑制酶的活性或影响神经膜通透性等。

害虫暴露在这些化合物下会引起瘫痪、麻痹或经历其他神经毒性效应。

2. 窒息作用:一些杀虫剂可以通过阻止害虫的呼吸或损害害虫的气道结构,从而阻止害虫获取氧气,造成窒息死亡。

3. 殖民作用:部分杀虫剂可以对害虫的生殖系统产生影响,妨碍害虫的繁殖能力或导致发育异常,最终导致害虫死亡或减少其种群数量。

4. 胃毒性作用:某些杀虫剂可以通过害虫食用杀虫剂或接触含有杀虫剂的植物组织来杀死害虫。

这些杀虫剂会进入害虫的体内,并对其内脏器官和生理功能产生毒性影响。

5. 接触毒性作用:一些杀虫剂可以通过直接接触害虫的外表或外骨骼来杀死害虫。

这些杀虫剂在与害虫接触时会破坏害虫的表皮或进入害虫体内,从而对其组织和细胞产生毒性作用。

6. 植物保护作用:有些杀虫剂具有植物保护作用,可以在植物上形成保护层,防止害虫对植物造成伤害或入侵。

综上所述,杀虫剂的工作原理主要是通过影响害虫的神经系统、呼吸、生殖功能以及直接接触造成的毒性作用来消灭或控制害虫。

杀虫剂作用机理分类1.神经毒剂:神经毒剂是目前使用最广泛的杀虫剂之一、它们通过影响昆虫的神经系统,干扰神经传递,抑制或阻断神经冲动的传导,从而致使昆虫生理功能紊乱,最终导致其死亡。

常用的神经毒剂包括有机磷杀虫剂、氨基甲酸酯类杀虫剂等。

2.线粒体毒剂:线粒体毒剂主要作用于昆虫线粒体内的细胞色素c氧化酶系统,抑制ATP的合成和能量代谢,引起细胞能量耗竭和代谢障碍,最终导致昆虫死亡。

常见的线粒体毒剂有二氯乙酰胺类杀虫剂、吡虫啉类杀虫剂等。

3.呼吸毒剂:呼吸毒剂作用于昆虫的呼吸系统,通过抑制呼吸链中的氧化酶活性,干扰细胞内的能量代谢和ATP合成,导致氧代谢受阻,细胞缺氧和能量耗竭,最终引起昆虫的死亡。

典型的呼吸毒剂有二硫苏糖酸类杀虫剂、杀虫威类杀虫剂等。

4.生长调节剂:生长调节剂作用于昆虫的生长和发育过程,通过干扰昆虫的蜕皮、发育和生殖功能,影响昆虫的正常生长发育,导致昆虫的病态死亡。

生长调节剂可以分为激素类生长调节剂和生长抑制剂两类。

激素类生长调节剂包括虫激素类似物和虫激素拮抗剂,如虫脱素类杀虫剂;生长抑制剂主要是影响昆虫的酵素活性和代谢功能,阻碍昆虫生长发育的正常进程。

5.消化系统毒剂:消化系统毒剂是通过影响昆虫的消化和吸收功能,破坏昆虫的消化道和相关组织,引起昆虫的营养不良和毒性反应,从而导致昆虫的死亡。

常见的消化系统毒剂有菊酯类杀虫剂、酰胺类杀虫剂等。

总之,杀虫剂的作用机理涵盖了神经毒剂、线粒体毒剂、呼吸毒剂、生长调节剂和消化系统毒剂等多个方面,通过不同的作用方式对昆虫进行干扰和杀灭。

在实际应用中,我们可以根据具体的害虫和应用环境选择适当的杀虫剂,以达到高效杀虫的目的。

杀虫剂的工作原理

杀虫剂的工作原理是通过其活性成分对害虫的生理机制产生干扰或破坏,从而达到杀灭害虫的目的。

常见的杀虫剂工作原理包括以下几种:

1. 神经毒剂:这类杀虫剂作用于害虫的神经系统,通常是通过阻断神经传递物质的释放或通过阻断神经传递物质的再吸收和降解来达到杀虫效果。

常见的神经毒剂包括有机磷类杀虫剂和氨基甲酸酯类杀虫剂。

2. 食欲抑制剂:这类杀虫剂作用于害虫的食欲中枢,使其失去吃食的欲望而死亡。

常见的食欲抑制剂包括苯骈类杀虫剂、芘类杀虫剂等。

3. 看触毒剂:这类杀虫剂作用于害虫的外表或触角,通过接触或触碰杀虫剂使害虫中毒而死亡。

常见的看触毒剂包括有机锡类杀虫剂、氨基甲酸酯类杀虫剂等。

4. 生长调节剂:这类杀虫剂作用于害虫的生长发育,干扰其内分泌系统或调节昆虫生长发育激素的合成和释放。

常见的生长调节剂包括昆虫生长激素类似物和昆虫酿蛋激素类似物等。

需要注意的是,不同类型的杀虫剂作用原理不同,对不同种类的害虫起效果也不同。

因此在使用杀虫剂时需要根据具体情况选择适合的杀虫剂,遵循正确的使用方法和注意事项,以保证其有效性并最大程度降低对环境和人体的潜在风险。

神经性毒剂的中毒机理神经性毒剂主要为有机膦(磷)酸酯类化合物,可以通过所有的暴露途径染毒,并且表现出较好的剂量-效应关系。

它们进入机体后主要作用是抑制位于胆碱能神经的突触和末梢处的乙酰胆碱酯酶,使其不能催化水解神经传递介质——乙酰胆碱,造成乙酰胆碱蓄积,从而导致中枢及外周神经系统的胆碱能受体过度兴奋,引起一系列的中毒症状。

由于神经性毒剂脂溶性大,易透过血脑屏障,对中枢神经系统的毒性作用较大,急性中毒时常因惊厥和呼吸中枢抑制而致死。

神经性毒剂的外周作用可依据外周效应器官乙酰胆碱受体的不同,分为毒蕈碱样作用和烟碱样作用。

图1乙酰胆碱的分子结构式乙酰胆碱(acetylcholine,ACh)是胆碱的乙酰酯(图1)。

以ACh 为递质的神经元称为胆碱能神经元(cholinergic neuron)。

胆碱能神经元在中枢分布极为广泛,如脊髓前角运动神经元、丘脑后腹核的特异感觉透射神经元等,都是胆碱能神经元。

脑干网状结构上行激动系统的各个环节、纹状体、边缘系统的梨状区、杏仁核、海马体等部位也都有胆碱能神经元。

以ACh为递质的神经纤维称为胆碱能纤维(cholingergic fiber)。

在外周,支配骨骼肌的运动神经纤维、所有自主神经节前纤维、大多数副交感节后纤维(除少数释放肽类或嘌呤类递质的纤维外)、少数交感节后纤维(支配温热性汗腺的纤维和支配骨骼肌血管的交感舒血管纤维)都属于胆碱能纤维。

能与乙酰胆碱(ACh)特异结合的受体称为胆碱能受体(cholinergic receptor)。

根据药理学特性,胆碱能受体可分成两类,一类能与天然植物中的毒蕈碱结合,称为毒蕈碱受体(muscarinic receptor),简称M受体;另一类能与天然植物中的烟碱结合,称为烟碱受体(nicotinic receptor),简称N受体。

两类受体与ACh结合后产生不同的生物学效应。

M受体已分离出M1~M5五种亚型,它们均为G蛋白偶联受体。