中国古代都城新的

- 格式:ppt

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:2

古代都城迁移的趋势

古代都城迁移的趋势是随着政治、经济、文化等各方面的变化而发生的。

1. 政治因素:政治权力的变动是古代都城迁移的重要原因之一。

当政权更替或统一时,往往会选择新的都城来象征新的统治者或王朝。

例如,中国的秦朝迁都咸阳、汉朝迁都长安、隋朝迁都大兴、唐朝迁都长安等。

2. 经济因素:经济条件的发展或衰退也常导致都城的迁移。

一些地理位置更加有利于农业、商业或交通的地方,往往成为新的都城。

例如,埃及的首都曾从蒙提乌姆迁往底比斯,再迁往亚历山大,最后迁往开罗。

3. 军事因素:战争和军事威胁也是都城迁移的重要因素。

当原都城处于危险的边境或易受攻击时,统治者可能会选择将都城迁移到更加安全的地方。

例如,古代罗马帝国的西部首都罗马在被日耳曼人入侵后,迁都到底比斯。

4. 文化因素:文化影响也会引起都城的迁移。

有时,统治者可能认为一个新的地方更能体现其文化、宗教或民族的特色,因此决定迁都。

例如,日本的京都和东京都曾多次成为日本的都城。

总的来说,古代都城迁移的趋势是在不同的历史时期和地区受到多种因素的影响,包括政治、经济、军事和文化等因素。

迁都的目的通常是为了适应时代的需求、

象征新的权力结构或得到更好的防御与经济条件。

中国古代都城的变化一、从远古时期到商代都城的建立中国古代都城的变化可以追溯到远古时期。

在远古社会中,人们居住在自然环境中,无固定的居住地。

然而,随着农业的发展和人类定居的需求增加,人们开始建立起固定的居住地。

商代是中国历史上的一个重要时期,也是中国古代都城建立的起点。

商代的都城主要集中在黄河流域,如殷墟、盘庚城等。

二、周代都城的迁移与变迁周代是中国古代都城变化的一个重要阶段。

周王朝建立后,都城迁移到了今天的陕西省西安市。

周王朝的都城称为镐京,后来又迁至骊山脚下的髙陵。

周代的都城迁移与政治权力的变迁密切相关。

通过迁都,周王朝试图巩固自己的统治地位,同时也反映了周王朝在地理、文化和政治上的发展变化。

三、秦朝的咸阳与汉朝的长安秦朝是中国历史上的第一个统一的中央集权国家,也是中国古代都城变化的一个重要时期。

秦朝的都城咸阳,位于陕西省西咸新区。

咸阳是秦始皇统一六国后建立的都城,也是秦朝的政治、经济和文化中心。

然而,秦朝的统治并不长久,随着秦始皇的死亡,秦朝的统治迅速衰落。

汉朝建立后,都城迁至陕西省西安市,称为长安。

长安成为了东亚最大的都城,也是丝绸之路的起点,对中亚、西亚以及欧洲的交流起到了重要的作用。

四、唐朝的长安与宋朝的汴京唐朝是中国历史上最辉煌的时期之一,也是中国古代都城变化的一个重要时期。

唐朝的都城仍然是长安,长安在唐朝的统治下达到了极盛的繁荣。

长安成为了东亚最大的都市,拥有繁华的市场、宏伟的宫殿和壮丽的建筑。

然而,唐朝的衰落导致了长安的衰落,宋朝建立后,都城迁至今天的河南省开封市,称为汴京。

汴京是宋朝的政治、经济和文化中心,也是世界上最早的都市之一。

汴京的建设和管理体现了宋朝对都城规划和管理的重视。

五、元朝的大都与明朝的北京元朝是中国历史上的一个特殊时期,也是中国古代都城变化的一个重要时期。

元朝的都城大都(即今天的北京市)是世界上最大的都城之一,也是元朝政治、经济和文化的中心。

元朝的统治者为了巩固统治,修建了许多宏伟的建筑,如天坛、故宫等。

中国古代都城变迁模式一、前言中国古代都城变迁模式是中国历史的重要组成部分,也是人类城市发展史上的重要组成部分。

自古以来,中国历史上的都城变迁经历了多个朝代和时期,每个时期都有其独特的特点和发展模式。

本文将从历史角度出发,对中国古代都城变迁模式进行全面详细地探讨。

二、建立中原文明中心的首都:洛阳洛阳作为中国最早的首都之一,其建立可以追溯到商朝晚期。

在周朝时期,洛阳成为了周天子的行宫所在地。

随着周天子权力的弱化,洛阳逐渐演变为周王国之一诸侯国的首府,并且在春秋战国时期逐渐壮大。

三、统一中原后新建东京:长安唐朝时期,长安成为了新建的东京。

长安是当时世界上最大、最繁华、最富有文化气息的城市之一。

唐朝时期长安城内有许多重要宫殿和寺庙,如大雁塔、大明宫等。

四、金元时期移师南京:南京金朝时期,南京成为了新的首都。

在南京建立了许多重要的官府和学校,并且在文化上也发挥了重要作用。

元朝时期,南京成为了新的首都,建立了明故宫、紫禁城等许多重要的宫殿和寺庙。

五、明清时期迁都北京:北京明朝时期,北京成为了新的首都。

在这个时期,北京经历了一系列的城市规划和建设,如修建紫禁城、修筑长城等。

清朝时期,北京仍然是中国的首都,并且经历了一系列重要事件和变化。

六、结语总之,中国古代都城变迁模式是中国历史上非常重要的组成部分。

从洛阳到长安再到南京和北京,每个时期都有其独特的特点和发展模式。

这些变迁不仅反映出中国历史上政治、文化等方面的发展变化,同时也对人类城市发展史产生着深远影响。

中国古代都城与王朝迁都的原因与影响中国历史上,古代都城的建设与王朝的迁都是一个不断变迁的过程。

这些都城的建设与迁都的原因多种多样,既包括政治、经济、军事等方面,也涉及到文化、地理等因素。

这些都城的建设与迁都对中国古代的演进起到了重要的影响。

一、都城的建设与迁都的原因1. 政治原因政治原因是中国古代都城建设与迁都的重要驱动力之一。

中国古代的政权更迭频繁,新朝上台后常常选择迁都来显示自己的威望与权威。

同时,新的都城也能够有效地控制各地政权,巩固中央集权。

2. 地理原因地理环境也是都城建设与迁都的重要原因之一。

有些地区拥有得天独厚的地理条件,比如交通便利、水资源丰富等,适宜于建设都城。

此外,一些地理位置特殊的地区,比如关中平原等,也因为战略地位重要而成为都城的理想选择。

3. 经济原因经济考量也是都城建设与迁都的重要原因之一。

新的都城建设将带动相关的经济发展,比如城市建设、商业繁荣等。

同时,迁都也可以促进新的经济中心的形成,带动地方经济的发展。

二、都城的建设与迁都的影响1. 经济影响都城的建设与迁都会对经济产生重要影响。

新的都城建设带动了周边地区的经济发展,促进了商业的繁荣与物质文明的进步。

同时,迁都也使得原都城所在地的经济遭受一定冲击,转移了人口和资源。

2. 文化影响都城的建设与迁都对文化产生了深远的影响。

新的都城往往吸纳了来自不同地区的人们,促进了文化的融合与交流。

每一次迁都都带来了新的文化氛围和风貌,对中国古代文化的发展产生了重要影响。

3. 政治影响都城的迁移对政治格局产生了重要的影响。

新的都城构建了新的政治中心,决定了国家的政治命脉。

同时,迁都也常常改变了地方政治力量的平衡,有时可能导致政权更迭或强化中央集权。

总结起来,中国古代都城的建设与王朝迁都的原因与影响是多方面的,既包括政治、经济、地理等因素,也涉及到文化传承的演变。

这些都城的建设与迁都对中国古代历史进程以及社会经济发展产生了重要影响,也为后来的发展奠定了基础。

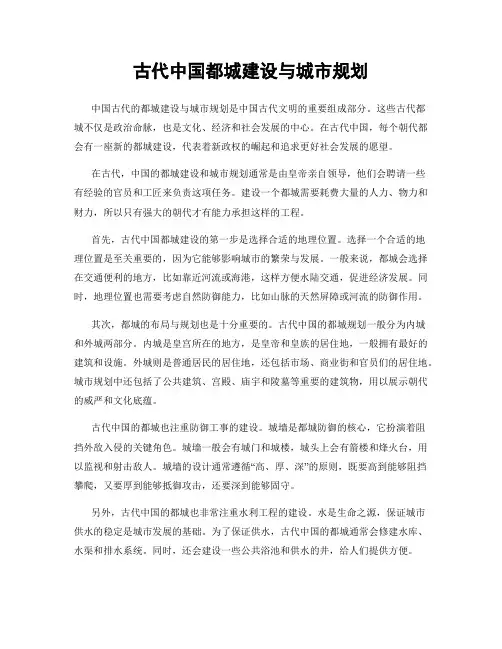

古代中国都城建设与城市规划中国古代的都城建设与城市规划是中国古代文明的重要组成部分。

这些古代都城不仅是政治命脉,也是文化、经济和社会发展的中心。

在古代中国,每个朝代都会有一座新的都城建设,代表着新政权的崛起和追求更好社会发展的愿望。

在古代,中国的都城建设和城市规划通常是由皇帝亲自领导,他们会聘请一些有经验的官员和工匠来负责这项任务。

建设一个都城需要耗费大量的人力、物力和财力,所以只有强大的朝代才有能力承担这样的工程。

首先,古代中国都城建设的第一步是选择合适的地理位置。

选择一个合适的地理位置是至关重要的,因为它能够影响城市的繁荣与发展。

一般来说,都城会选择在交通便利的地方,比如靠近河流或海港,这样方便水陆交通,促进经济发展。

同时,地理位置也需要考虑自然防御能力,比如山脉的天然屏障或河流的防御作用。

其次,都城的布局与规划也是十分重要的。

古代中国的都城规划一般分为内城和外城两部分。

内城是皇宫所在的地方,是皇帝和皇族的居住地,一般拥有最好的建筑和设施。

外城则是普通居民的居住地,还包括市场、商业街和官员们的居住地。

城市规划中还包括了公共建筑、宫殿、庙宇和陵墓等重要的建筑物,用以展示朝代的威严和文化底蕴。

古代中国的都城也注重防御工事的建设。

城墙是都城防御的核心,它扮演着阻挡外敌入侵的关键角色。

城墙一般会有城门和城楼,城头上会有箭楼和烽火台,用以监视和射击敌人。

城墙的设计通常遵循“高、厚、深”的原则,既要高到能够阻挡攀爬,又要厚到能够抵御攻击,还要深到能够固守。

另外,古代中国的都城也非常注重水利工程的建设。

水是生命之源,保证城市供水的稳定是城市发展的基础。

为了保证供水,古代中国的都城通常会修建水库、水渠和排水系统。

同时,还会建设一些公共浴池和供水的井,给人们提供方便。

除了城市的基础设施,古代中国的都城还注重创建文化和艺术的繁荣。

建筑风格的设计通常汲取了中国传统的艺术元素,比如宫殿建筑的屋顶形状和颜色、园林的设计和布局等。

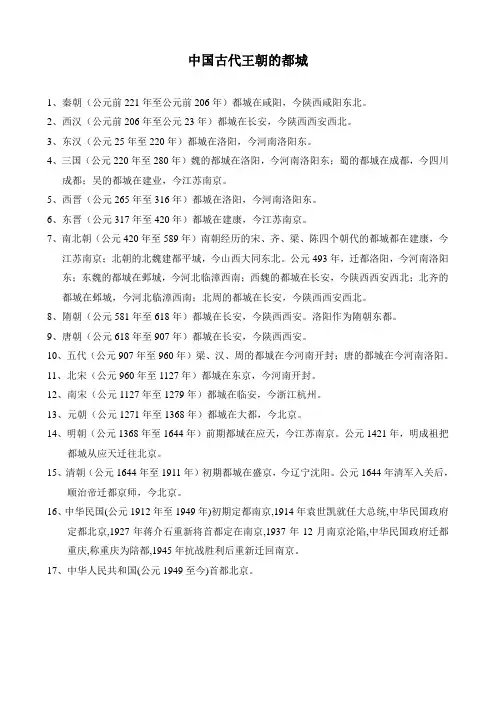

中国古代王朝的都城1、秦朝(公元前221年至公元前206年)都城在咸阳,今陕西咸阳东北。

2、西汉(公元前206年至公元23年)都城在长安,今陕西西安西北。

3、东汉(公元25年至220年)都城在洛阳,今河南洛阳东。

4、三国(公元220年至280年)魏的都城在洛阳,今河南洛阳东;蜀的都城在成都,今四川成都;吴的都城在建业,今江苏南京。

5、西晋(公元265年至316年)都城在洛阳,今河南洛阳东。

6、东晋(公元317年至420年)都城在建康,今江苏南京。

7、南北朝(公元420年至589年)南朝经历的宋、齐、梁、陈四个朝代的都城都在建康,今江苏南京;北朝的北魏建都平城,今山西大同东北。

公元493年,迁都洛阳,今河南洛阳东;东魏的都城在邺城,今河北临漳西南;西魏的都城在长安,今陕西西安西北;北齐的都城在邺城,今河北临漳西南;北周的都城在长安,今陕西西安西北。

8、隋朝(公元581年至618年)都城在长安,今陕西西安。

洛阳作为隋朝东都。

9、唐朝(公元618年至907年)都城在长安,今陕西西安。

10、五代(公元907年至960年)梁、汉、周的都城在今河南开封;唐的都城在今河南洛阳。

11、北宋(公元960年至1127年)都城在东京,今河南开封。

12、南宋(公元1127年至1279年)都城在临安,今浙江杭州。

13、元朝(公元1271年至1368年)都城在大都,今北京。

14、明朝(公元1368年至1644年)前期都城在应天,今江苏南京。

公元1421年,明成祖把都城从应天迁往北京。

15、清朝(公元1644年至1911年)初期都城在盛京,今辽宁沈阳。

公元1644年清军入关后,顺治帝迁都京师,今北京。

16、中华民国(公元1912年至1949年)初期定都南京,1914年袁世凯就任大总统,中华民国政府定都北京,1927年蒋介石重新将首都定在南京,1937年12月南京沦陷,中华民国政府迁都重庆,称重庆为陪都,1945年抗战胜利后重新迁回南京。

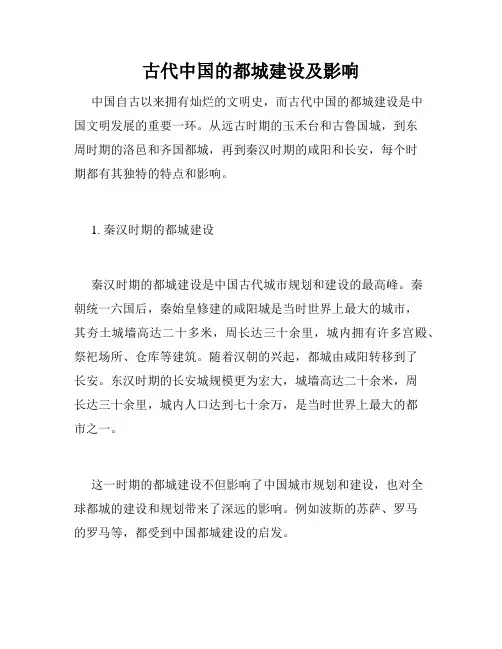

古代中国的都城建设及影响中国自古以来拥有灿烂的文明史,而古代中国的都城建设是中国文明发展的重要一环。

从远古时期的玉禾台和古鲁国城,到东周时期的洛邑和齐国都城,再到秦汉时期的咸阳和长安,每个时期都有其独特的特点和影响。

1. 秦汉时期的都城建设秦汉时期的都城建设是中国古代城市规划和建设的最高峰。

秦朝统一六国后,秦始皇修建的咸阳城是当时世界上最大的城市,其夯土城墙高达二十多米,周长达三十余里,城内拥有许多宫殿、祭祀场所、仓库等建筑。

随着汉朝的兴起,都城由咸阳转移到了长安。

东汉时期的长安城规模更为宏大,城墙高达二十余米,周长达三十余里,城内人口达到七十余万,是当时世界上最大的都市之一。

这一时期的都城建设不但影响了中国城市规划和建设,也对全球都城的建设和规划带来了深远的影响。

例如波斯的苏萨、罗马的罗马等,都受到中国都城建设的启发。

2. 唐宋时期的都城建设唐宋时期,都城建设又迎来了新的发展。

唐朝的长安城虽然在玄武门之变后遭到了破坏,但仍然是唐朝政治、经济、文化中心,对后世的都城建设产生了深远的影响。

宋代开封城也是当时世界上最大的城市之一,城墙周长接近二十五里,城内人口达到一百余万,城市规划和建设更是达到了前所未有的高度。

唐宋时期的都城建设不仅是对当时中国城市规划和建设的贡献,也对世界城市规划和建设产生了深刻的影响。

例如日本的平城京,就是由中国唐朝的都城建设影响而成的。

3. 帝国时期的都城建设自明朝建都于南京以后,中国的都城建设进入了新的时期。

明朝的南京城是当时中国最大的都市之一,城墙周长达到二十余里,城内拥有许多宫殿、寺观、市场和工场等。

清朝入关后,北京成为了新的都城,而北京城垣的修建更是达到了前所未有的规模。

紫禁城、天坛、圆明园等重要建筑的建设更是对中国宫殿建筑和城市规划产生了深刻的影响。

帝国时期的都城建设不但影响了中国城市规划和建设,还对世界城市规划和建设产生了深远的影响。

例如美洲的华盛顿、澳洲的堪培拉等,都受到中国帝国时期都城建设的启发。

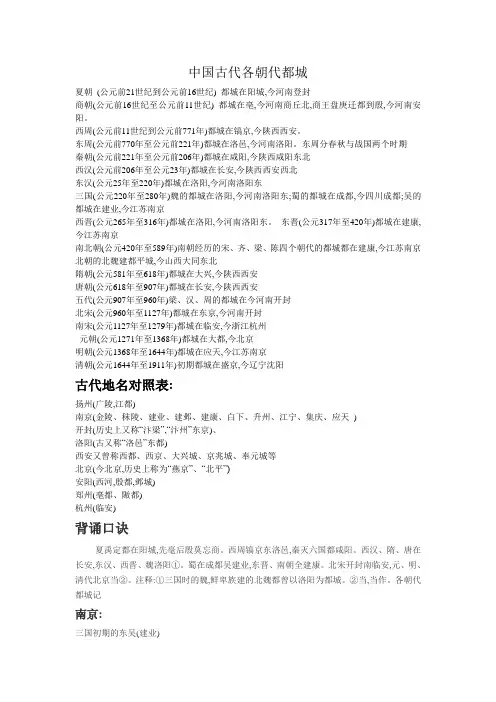

中国古代各朝代都城夏朝(公元前21世纪到公元前16世纪) 都城在阳城,今河南登封商朝(公元前16世纪至公元前11世纪) 都城在亳,今河南商丘北,商王盘庚迁都到殷,今河南安阳。

西周(公元前11世纪到公元前771年)都城在镐京,今陕西西安。

东周(公元前770年至公元前221年)都城在洛邑,今河南洛阳。

东周分春秋与战国两个时期秦朝(公元前221年至公元前206年)都城在咸阳,今陕西咸阳东北西汉(公元前206年至公元23年)都城在长安,今陕西西安西北东汉(公元25年至220年)都城在洛阳,今河南洛阳东三国(公元220年至280年)魏的都城在洛阳,今河南洛阳东;蜀的都城在成都,今四川成都;吴的都城在建业,今江苏南京西晋(公元265年至316年)都城在洛阳,今河南洛阳东。

东晋(公元317年至420年)都城在建康,今江苏南京南北朝(公元420年至589年)南朝经历的宋、齐、梁、陈四个朝代的都城都在建康,今江苏南京北朝的北魏建都平城,今山西大同东北隋朝(公元581年至618年)都城在大兴,今陕西西安唐朝(公元618年至907年)都城在长安,今陕西西安五代(公元907年至960年)梁、汉、周的都城在今河南开封北宋(公元960年至1127年)都城在东京,今河南开封南宋(公元1127年至1279年)都城在临安,今浙江杭州元朝(公元1271年至1368年)都城在大都,今北京明朝(公元1368年至1644年)都城在应天,今江苏南京清朝(公元1644年至1911年)初期都城在盛京,今辽宁沈阳古代地名对照表:扬州(广陵,江都)南京(金陵、秣陵、建业、建邺、建康、白下、升州、江宁、集庆、应天)开封(历史上又称“汴梁”,“汴州”东京)、洛阳(古又称“洛邑”东都)西安又曾称西都、西京、大兴城、京兆城、奉元城等北京(今北京,历史上称为“燕京”、“北平”)安阳(西河,殷都,邺城)郑州(亳都、隞都)杭州(临安)背诵口诀夏禹定都在阳城,先毫后殷莫忘商。

中国古代都城变迁的趋势中国古代都城变迁的趋势:1. 从殷商到西周①殷商时期:殷商时期的都城多建立在流动的河网上,最先发展的都城有陕西的宜阳(或认定为渭河流域的大雁塔山),湖北的桃源,陕西的灵壁和湖北的宝城,大致可以把殷商几个重镇的发展范围定位在今的陕西,河南,湖北,湖南,山西和山东等省份。

②西周时期:西周时期,一些已经发展起来的殷商都城得到进一步发展,而统治中心也从殷商的宜阳朝向它西北方向移动,最终定居在今天山西的洛阳,从此洛阳成为总政治中心,也是中华文明的重要的起点和发展核心地带。

2. 从东周到春秋战国①东周时期:中央政权中心从殷商和西周的洛阳向北移,逐渐到钱塘江流域,建立了杭州和临安,把这两座城市作为政治中心辐射到周围地区,形成大杭小安双重中心,同时它们也是两个重要军事集结地,被誉为“士别三英”,即“士军别离处,三英图书古”。

②春秋战国时期:春秋战国时期,大量的主要城市被建立并涌现,其中有京杭大运河的发明和开发,在此之上又有被称为“英雄豪杰之乡”的楚国,洛阳,长安和交州等不同国家的都城建立,成为当时将各国包围在一起的核心城市。

3. 从秦始皇到汉武帝①秦始皇时期:秦始皇统一中国时,取舍掉了从齐楚的都城而以洛阳为都,实行统一的称号和重新安置都督制,并且在秦地建立新的都城。

秦始皇会合西方部落,在秦地修建长安;会齐楚,则在河东建立始皇帝城;会楚,则在河南设立了许昌。

从此,秦始皇在各地建立起一系列的都城,以建立统一秦国。

②汉武帝时期:汉武帝时期,汉朝建立了更加严格的制度,将国家中心从秦长安移到许昌,迅速发展起来,取代齐楚和秦的都城,为汉建立更大的都城,推动了汉朝的中心都城的发展,如洛阳,长安,南阳,许昌,洛阳,长安,南阳,西安等都城,被大势所趋而得以发展。

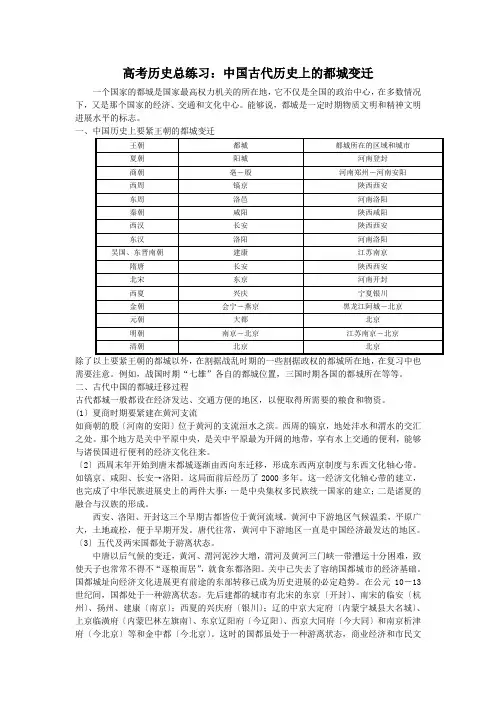

高考历史总练习:中国古代历史上的都城变迁一个国家的都城是国家最高权力机关的所在地,它不仅是全国的政治中心,在多数情况下,又是那个国家的经济、交通和文化中心。

能够说,都城是一定时期物质文明和精神文明进展水平的标志。

一、中国历史上要紧王朝的都城变迁除了以上要紧王朝的都城以外,在割据战乱时期的一些割据政权的都城所在地,在复习中也需要注意。

例如,战国时期“七雄”各自的都城位置,三国时期各国的都城所在等等。

二、古代中国的都城迁移过程古代都城一般都设在经济发达、交通方便的地区,以便取得所需要的粮食和物资。

(1〕夏商时期要紧建在黄河支流如商朝的殷〔河南的安阳〕位于黄河的支流洹水之滨。

西周的镐京,地处沣水和渭水的交汇之处。

那个地方是关中平原中央,是关中平原最为开阔的地带,享有水上交通的便利,能够与诸侯国进行便利的经济文化往来。

〔2〕西周末年开始到唐末都城逐渐由西向东迁移,形成东西两京制度与东西文化轴心带。

如镐京、咸阳、长安→洛阳。

这局面前后经历了2000多年。

这一经济文化轴心带的建立,也完成了中华民族进展史上的两件大事:一是中央集权多民族统一国家的建立;二是诸夏的融合与汉族的形成。

西安、洛阳、开封这三个早期古都皆位于黄河流域。

黄河中下游地区气候温柔,平原广大,土地疏松,便于早期开发。

唐代往常,黄河中下游地区一直是中国经济最发达的地区。

〔3〕五代及两宋国都处于游离状态。

中唐以后气候的变迁,黄河、渭河泥沙大增,渭河及黄河三门峡一带漕运十分困难,致使天子也常常不得不“逐粮而居”,就食东都洛阳。

关中已失去了容纳国都城市的经济基础。

国都城址向经济文化进展更有前途的东部转移已成为历史进展的必定趋势。

在公元10-13世纪间,国都处于一种游离状态。

先后建都的城市有北宋的东京〔开封〕、南宋的临安〔杭州〕、扬州、建康〔南京〕;西夏的兴庆府〔银川〕;辽的中京大定府〔内蒙宁城县大名城〕、上京临潢府〔内蒙巴林左旗南〕、东京辽阳府〔今辽阳〕、西京大同府〔今大同〕和南京析津府〔今北京〕等和金中都〔今北京〕。

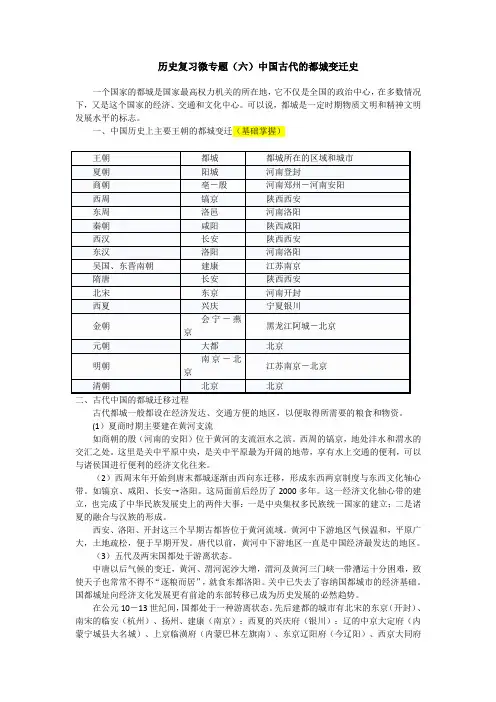

历史复习微专题(六)中国古代的都城变迁史一个国家的都城是国家最高权力机关的所在地,它不仅是全国的政治中心,在多数情况下,又是这个国家的经济、交通和文化中心。

可以说,都城是一定时期物质文明和精神文明发展水平的标志。

一、中国历史上主要王朝的都城变迁(基础掌握)二、古代中国的都城迁移过程古代都城一般都设在经济发达、交通方便的地区,以便取得所需要的粮食和物资。

(1)夏商时期主要建在黄河支流如商朝的殷(河南的安阳)位于黄河的支流洹水之滨。

西周的镐京,地处沣水和渭水的交汇之处。

这里是关中平原中央,是关中平原最为开阔的地带,享有水上交通的便利,可以与诸侯国进行便利的经济文化往来。

(2)西周末年开始到唐末都城逐渐由西向东迁移,形成东西两京制度与东西文化轴心带。

如镐京、咸阳、长安→洛阳。

这局面前后经历了2000多年。

这一经济文化轴心带的建立,也完成了中华民族发展史上的两件大事:一是中央集权多民族统一国家的建立;二是诸夏的融合与汉族的形成。

西安、洛阳、开封这三个早期古都皆位于黄河流域。

黄河中下游地区气候温和,平原广大,土地疏松,便于早期开发。

唐代以前,黄河中下游地区一直是中国经济最发达的地区。

(3)五代及两宋国都处于游离状态。

中唐以后气候的变迁,黄河、渭河泥沙大增,渭河及黄河三门峡一带漕运十分困难,致使天子也常常不得不“逐粮而居”,就食东都洛阳。

关中已失去了容纳国都城市的经济基础。

国都城址向经济文化发展更有前途的东部转移已成为历史发展的必然趋势。

在公元10-13世纪间,国都处于一种游离状态。

先后建都的城市有北宋的东京(开封)、南宋的临安(杭州)、扬州、建康(南京);西夏的兴庆府(银川);辽的中京大定府(内蒙宁城县大名城)、上京临潢府(内蒙巴林左旗南)、东京辽阳府(今辽阳)、西京大同府(今大同)和南京析津府(今北京)等和金中都(今北京)。

这时的国都虽处于一种游离状态,商业经济和市民文化却得到空前的发展。

商业活动在国都城市里的巨大活力,冲淡了王权的力量,尤以东京和临安最为显著,形成中世纪世界壮丽无比的大都会市场。

中国古代都城的变化中国古代都城的变迁是中国历史发展的重要组成部分,随着不同朝代的更迭,中国的都城也经历了许多变化。

这些变迁既反映了政治、经济、文化的发展,也体现了不同朝代的特点和风貌。

下面将从西周至清朝,简要介绍中国古代都城的变化。

一、西周的都城西周时期的都城主要是镐京(今陕西省西安市),是西周时期的政治、经济和文化中心。

镐京是一个规模宏大、布局严谨的都城,以宫殿和祭祀建筑为主。

这些建筑多以木质结构为主,石砖的使用较少。

西周时期的都城布局以宫殿和祭祀建筑为中心,周围则是官员的住宅和市场。

二、秦朝的都城秦朝的都城是咸阳(今陕西省咸阳市),也是秦始皇统一六国后的首都。

咸阳是秦朝的政治、经济和军事中心,同时也是秦始皇陵所在地。

秦朝都城的建设规模庞大,城墙高大厚实,宫殿和官府建筑宏伟壮观。

秦朝都城的布局更加规划有序,注重对称和统一,反映了秦朝集权主义的特点。

三、汉朝的都城汉朝的都城主要是长安(今陕西省西安市),是中国历史上建都时间最长的都城。

长安是一个以宫殿和官府建筑为主的都市,城市规模宏大,街道宽阔,市场繁荣。

汉朝都城的建筑风格受到了西域和中亚地区的影响,宫殿和官府建筑更加华丽,雕刻工艺精湛。

四、唐朝的都城唐朝的都城仍然是长安,但唐朝的长安与汉朝时有所不同。

唐朝的长安是世界上最繁华的城市之一,城市规模更加庞大,街道更加宽阔,市场更加繁荣。

唐朝的长安成为了东方文化的中心,吸引了许多外国使节和商人。

唐朝的都城建筑风格继承了汉朝的特点,注重对称和华丽的装饰。

五、宋朝的都城宋朝的都城是东京(今河南开封市),是中国历史上第一个以工商业为中心的都市。

东京是一个商业繁荣的城市,市场上各种商品琳琅满目,是当时世界上最繁华的城市之一。

宋朝的都城建筑风格更加注重实用性,宫殿和官府建筑简洁朴实,但仍然保持了一定的华丽装饰。

六、明清的都城明朝的都城是北京,清朝继承了明朝的都城。

北京是中国历史上建都时间最长的都城,也是中国最后一个封建王朝的都城。

中国古代都城建设与政治中心的演变中国自古以来就有着悠久的历史与灿烂的文明。

古代中国的政治中心与都城建设经历了漫长而复杂的变迁,这种变迁既是国家制度与行政结构的演变,也是经济发展与社会变革的体现。

中国古代的都城建设起源于早期部落社会。

最早的都城可以追溯到新石器时代的仰韶文化时期。

在这个时期,中国各地出现了一些具有地区影响力的聚落,其中有一些地方成为了统治者的行政中心,并建立了早期的都城。

然而,这些早期的都城规模较小,城墙也相对简单,主要是用泥土筑成的。

随着时代的变迁,中国的都城建设进入了更加发展和繁荣的阶段。

在商朝和西周时期,位于黄河流域的殷墟和周公庙成为了当时的政治中心。

这些城市规模庞大,城墙高大坚固,代表了古代中国政治和文化的最高水平。

随着封建制度的确立,中国的都城建设与政治中心进入了一个新的时期。

春秋战国时期,各诸侯国积极建设都城,以彰显自己的统治地位。

其中,秦国的咸阳城是当时最为宏大的都城之一,被誉为“东方罗马”。

这些都城的建设不仅在规模上超越了以往的城市,而且在城墙和规划上也进行了创新和改进。

随着秦始皇统一天下,中国出现了历史上第一个中央集权的帝国。

秦朝在咸阳建立了中央政治中心,并进行了大规模的都城建设。

秦始皇的陵墓——秦始皇陵以及秦兵马俑等古迹的发现,为后人提供了宝贵的历史资料。

随着秦朝的灭亡,中国的都城建设与政治中心再次发生了变迁。

在汉朝时期,长安成为了新的都城,并成为了中国历史上持续时间最长的都城。

长安的建设规模宏大,市区面积达到了约100平方公里,城墙高达12米,是当时世界上最大的都城之一。

随着魏晋南北朝的动荡时期,中国的都城建设与政治中心逐渐向南方迁移。

南朝宋、南朝齐和南朝梁的都城先后位于建康(今南京)和广州。

在这个时期,南方的都城交通便利,气候宜人,成为各朝代政治中心的理想选择。

隋唐时期,中国的都城建设与政治中心再度回到了北方。

隋朝在河南洛阳建都,并修建了大规模的宫殿和陵墓。

高考历史:中国古代的都城变迁史,干货满满!二、古代中国的都城迁移过程古代都城一般都设在经济发达、交通方便的地区,以便取得所需要的粮食和物资。

(1)夏商时期主要建在黄河支流如商朝的殷(河南的安阳)位于黄河的支流洹水之滨。

西周的镐京,地处沣水和渭水的交汇之处。

这里是关中平原中央,是关中平原最为开阔的地带,享有水上交通的便利,可以与诸侯国进行便利的经济文化往来。

(2)西周末年开始到唐末都城逐渐由西向东迁移,形成东西两京制度与东西文化轴心带。

如镐京、咸阳、长安→洛阳。

这局面前后经历了2000多年。

这一经济文化轴心带的建立,也完成了中华民族发展史上的两件大事:一是中央集权多民族统一国家的建立;二是诸夏的融合与汉族的形成。

西安、洛阳、开封这三个早期古都皆位于黄河流域。

黄河中下游地区气候温和,平原广大,土地疏松,便于早期开发。

唐代以前,黄河中下游地区一直是中国经济最发达的地区。

(3)五代及两宋国都处于游离状态。

中唐以后气候的变迁,黄河、渭河泥沙大增,渭河及黄河三门峡一带漕运十分困难,致使天子也常常不得不“逐粮而居”,就食东都洛阳。

关中已失去了容纳国都城市的经济基础。

国都城址向经济文化发展更有前途的东部转移已成为历史发展的必然趋势。

在公元10-13世纪间,国都处于一种游离状态。

先后建都的城市有北宋的东京(开封)、南宋的临安(杭州)、扬州、建康(南京);西夏的兴庆府(银川);辽的中京大定府(内蒙宁城县大名城)、上京临潢府(内蒙巴林左旗南)、东京辽阳府(今辽阳)、西京大同府(今大同)和南京析津府(今北京)等和金中都(今北京)。

这时的国都虽处于一种游离状态,商业经济和市民文化却得到空前的发展。

商业活动在国都城市里的巨大活力,冲淡了王权的力量,尤以东京和临安最为显著,形成中世纪世界壮丽无比的大都会市场。

此间,中华民族文化的统一性,没有被削弱,反而得到加强。

各少数民族所建立的政权,都无一例外地继承发展了由孔子总结的夏商周文化的传统精华。

古代朝代都城对应表古代中国历史上,每个朝代都有自己的都城,这些都城不仅是政治中心,也是文化、经济、军事等各个方面的重要中心。

下面是古代朝代都城的对应表:1. 夏朝(约公元前2070年-约公元前1600年):启、夏庙、蒲、商2. 商朝(约公元前1600年-约公元前1046年):殷、商城3. 西周(公元前1046年-公元前771年):镐京、洛邑4. 东周(公元前770年-公元前256年):洛邑、成周、齐、宋、秦、楚、韩、魏、赵、燕、齐、鲁、韩、蔡、陈、郑、卫、曹5. 秦朝(公元前221年-公元前206年):咸阳、长安6. 西汉(公元前206年-公元公元8年、公元23年-公元221年):长安、洛阳7. 新莽(公元8年-公元23年):雒阳8. 东汉(公元25年-公元220年):洛阳9. 三国时期(220年-280年):魏、蜀、吴(三国势力各自建都)10. 西晋(公元265年-公元316年):洛阳11. 东晋(公元317年-公元420年):建康(即今江苏南京)12. 南朝宋(公元420年-公元479年):建康13. 南朝齐(公元479年-公元502年):建康14. 南朝梁(公元502年-公元557年):建康15. 南朝陈(公元557年-公元589年):建康16. 北魏(公元386年-公元534年):平城(今山西大同)17. 东魏(公元534年-公元550年):邺(今河北临漳)18. 北周(公元557年-公元581年):长安(迁都自洛阳)19. 隋朝(公元581年-公元618年):大兴(即今北京)20. 唐朝(公元618年-公元907年):长安21. 五代十国(公元907年-公元960年):各国各自建都22. 北宋(公元960年-公元1127年):汴京(即今河南开封)23. 南宋(公元1127年-公元1279年):临安(即今浙江杭州)24. 元朝(公元1271年-公元1368年):大都(即今北京)25. 明朝(公元1368年-公元1644年):南京(迁都自大都)、北京26. 清朝(公元1644年-公元1912年):北京这是一个简要的古代朝代都城对应表,虽然有些朝代的都城会发生变化,但是大部分的朝代都具有相对固定的都城。

古代都城的变迁在中国古代,都城的变迁是一个复杂而多变的历史过程。

从夏朝开始,到清朝灭亡,数千年的岁月里,中国的政治中心一直在不断地迁移。

这种变迁受到多种因素的影响,如政治、经济、军事、文化等。

下面将对古代都城的变迁进行详细的讲解。

一、夏朝到春秋战国时期夏朝是中国历史上的第一个朝代,其都城主要在河南洛阳的二里头遗址。

随着夏朝的衰落,商朝兴起,都城迁至河南安阳的殷墟。

西周建立后,都城又从陕西西安的丰镐迁至洛阳的成周。

春秋战国时期,各大诸侯国相继独立,都城也各有不同。

此时,山东临淄、河南新郑、湖北荆州等地都曾作为都城。

二、秦汉时期秦朝统一中国后,都城定在咸阳,后迁至陕西西安的未央宫。

汉朝继承了秦朝的制度,都城仍在西安,但汉武帝时期,为了加强对东方地区的控制,将政治中心逐渐向东转移,最终定都洛阳。

东汉时期,洛阳成为了全国的政治中心。

三、魏晋南北朝时期三国时期,曹魏将都城定在洛阳,蜀汉则定在成都,而孙吴则定在南京。

南北朝时期,南朝宋齐梁陈的都城均在南京,而北朝魏国的都城在山西大同,东魏和北齐的都城在河北临漳,西魏和北周的都城在陕西西安。

四、隋唐时期隋朝统一南北后,都城定在陕西西安的大兴城。

唐朝继承了隋朝的制度,也定都西安,但因为唐玄宗时期发生的安史之乱,使唐朝的政治和经济中心逐渐向东转移,最终定都河南洛阳。

五、五代十国时期五代十国时期,都城的变迁十分频繁。

后梁、后唐、后晋的都城在河南开封,后汉和后周的都城在河南洛阳。

南方的十个割据政权中,吴越国的都城在浙江杭州,楚国的都城在湖南长沙,南汉国的都城在广东广州,闽国的都城在福建福州,而前蜀、后蜀则定都于四川成都。

六、宋元明清时期宋朝分为北宋和南宋两个时期。

北宋的都城在河南开封,南宋的都城在浙江杭州。

元朝时期,中国的政治中心重新回到了北京,这是中国历史上首次由北方地区统一全国的朝代。

明朝建立后,也定都北京。

清朝灭亡后,中国的政治中心又回到了南京,直到中华民国的成立。

都城长安的发展历程

长安是中国古代都城之一,其发展历程可以追溯到公元前2世纪。

以下是长安的发展历程:

公元前202年,汉朝开国皇帝刘邦在陕西平原建都,称之为长安,意为“长久安定”。

公元前195年,刘邦去世后,他的继承者汉高祖刘邦迁都洛阳,长安成为西汉的都城。

公元8年,西汉汉成帝刘骜将都城迁回长安。

公元25年,汉光武帝刘秀定都洛阳,再次将长安作为另一首

都设立。

公元190年,东汉末年董卓之乱之后,长安成为西汉末期和三国时期魏、晋、后秦等政权的政治、经济和文化中心。

公元581年,隋朝建立,长安成为新的都城。

公元618年,唐朝建立,唐朝长安成为古代东亚最繁华的城市之一。

公元907年,五代十国时期,后梁建立,将都城迁回洛阳,长安逐渐衰落。

公元1369年,明朝开国皇帝朱元璋将都城从南京迁回北京,

长安彻底失去其都城地位。

长安作为中国古代的都城,在其发展过程中承载了多个王朝的重要政治、经济、文化功能。

虽然如今的长安只是一个小村庄,但其古城遗址成为了中华文明的见证,为人们展示了古代都城的辉煌历史。