自然辩证法·科学技术哲学·第十章·系统科学方法论

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:7

⾃然辩证法复习资料整理课后习题及答案第⼀章:科学、技术与⼯程的⼀般特点1.如何理解科学、技术、⼯程三元论的思想?谈谈你对这⼀结构模式的看法。

P11答:我们不但不应该和不能把科学与技术混为⼀谈,⽽且也不应和不能把技术和⼯程混为⼀谈,它们各有其特殊的本质或本性。

应该在承认三者存在本质区别的前提下认识和把握科学、技术与⼯程三者之间的相互关系、互动关系和转化过程。

科学、技术与⼯程三元论由李伯聪教授提出,第⼀,技术是进⾏⼯程活动的前提,它深刻影响⼯程过程和成效,没有⽆技术的⼯程;另外在⼯程活动中,除了技术之外,还包括政治、经济、社会、伦理、⼼理等⽅⾯的要素和内容。

第⼆,技术应⽤于⼯程,对⼯程有引导和限定作⽤;⼯程则对技术进⾏选择和综合。

第三,从哲学上看,技术是⼀个可能性的条件和可能性的空间,⼯程则是现实过程和现实存在。

科学、技术与⼯程是三个不同的对象,三种不同的社会活动,它们有本质的区别,也有密切的联系,他将这种观点称为“科学技术⼯程三元论”。

2.如何理解科学的特征?你认为怎样才能更好地区分科学、⾮科学与伪科学?P14答:解释:科学是关于⾃然、社会和思维的知识体系,是实践经验的结晶。

(科学是⼀种知识,但并⾮所有的知识都是科学。

)从六点理解科学的特征:1.科学的解释性和预见性:科学不仅仅是对事实的简单判断和描述,⽽且要解释事实背后的本质和规律,即不但要知其然,还要知其所以然。

(科学还应该能够预见⽬前尚未观察到的、但却能够被以后的科学实践证明的⾃然现象。

)2.科学的精确性:科学发展的重要特点之⼀就是数学⽅法和实验⽅法相结合,数学在科学中的应⽤使科学的各门学科都有了精确性的特征。

3.科学的可检验性:科学作为对事实的解释并⾮笼统的、⼀般性的陈述,⽽是确定的、具体的命题,这些命题在可控的条件下可以重复接受实验的检验。

4.科学的可错性或可变性:科学的精确性使其具备了可检验性的特征,因⽽也就使其具有了可错性或可变性。

5.科学的系统性:科学活动是通过对科学问题进⾏系统性的研究来获取知识的过程,根据⾃然界的有机联系,对事实的有组织的、系统的阐明与理。

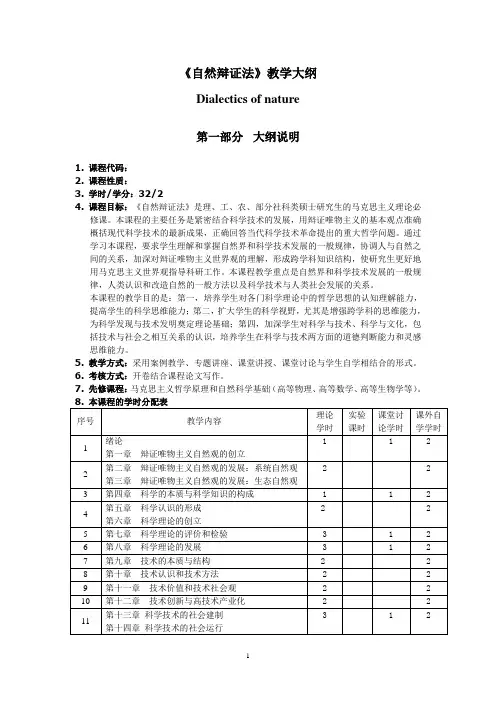

《自然辩证法》教学大纲Dialectics of nature第一部分大纲说明1. 课程代码:2. 课程性质:3. 学时/学分:32/24. 课程目标:《自然辩证法》是理、工、农、部分社科类硕士研究生的马克思主义理论必修课。

本课程的主要任务是紧密结合科学技术的发展,用辩证唯物主义的基本观点准确概括现代科学技术的最新成果,正确回答当代科学技术革命提出的重大哲学问题。

通过学习本课程,要求学生理解和掌握自然界和科学技术发展的一般规律,协调人与自然之间的关系,加深对辩证唯物主义世界观的理解,形成跨学科知识结构,使研究生更好地用马克思主义世界观指导科研工作。

本课程教学重点是自然界和科学技术发展的一般规律,人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与人类社会发展的关系。

本课程的教学目的是:第一,培养学生对各门科学理论中的哲学思想的认知理解能力,提高学生的科学思维能力;第二,扩大学生的科学视野,尤其是增强跨学科的思维能力,为科学发现与技术发明奠定理论基础;第四,加深学生对科学与技术、科学与文化,包括技术与社会之相互关系的认识,培养学生在科学与技术两方面的道德判断能力和灵感思维能力。

5. 教学方式:采用案例教学、专题讲座、课堂讲授、课堂讨论与学生自学相结合的形式。

6. 考核方式:开卷结合课程论文写作。

7. 先修课程:马克思主义哲学原理和自然科学基础(高等物理、高等数学、高等生物学等)。

9. 教材及教学参考资料:(一)教材:[1]《自然辩证法概论》.教育部社会科学研究与思想政治教育司组编。

高等教育出版社。

[2] 《自然辩证法专题讲座》(内蒙古自治区硕士研究生公共政治课统编教材).——呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007.8。

(二)教学参考资料:[1]恩格斯.自然辩证法·导言. 人民出版社,1971[2]钱三强等. 科学技术发展的简况. 知识出版社,1980[3]A·查尔默斯. 科学究竟是什么. 商务印书馆,1982[4]B·贝弗里奇. 科学研究的艺术. 科学出版社,1984[5]J·贝尔纳. 科学的社会功能. 商务印书馆,1982[6]J·里夫金等. 熵:一种新的世界观. 上海译文出版社,1987[7]邓小平. 邓小平论科学技术. 科学出版社,1997[8]恩格斯,《反杜林论》,人民出版社,1970年版[9]曾国屏等. 当代自然辩证法教程. 清华大学出版社, 2005第二部分教学内容和教学要求绪论教学内容:第一节自然辩证法在马克思主义中的地位第二节自然辩证法的历史发展第三节自然辩证法和中国现代化教学要求:了解:自然辩证法在马克思主义中的地位,学习自然辩证法的现实意义,自然观的历史发展。

自然辩证法绪论自然辩证法的研究对象1、自然辩证法就是马克思主义的自然哲学、科学哲学(自然科学哲学部分)和技术哲学。

2、自然辩证法是马克思主义的重要组成部分,其研究对象是自然界发展和科学技术发展的一般规律,人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用。

(是关于以科学技术为中介和手段的人与自然、社会的相互关系和普遍规律的学说。

)自然辨证发的学科性质是一门自然科学、社会科学和思维科学相交叉的带有哲学性质的科学。

自然辩证法的研究内容自然——科学——技术——社会自然观——科学观——技术观——科学技术与社会自然辩证法的历史发展创立:自然科学与哲学共同进展的产物发展:列宁的贡献、前苏联的贡献、多译文出版《自然辩证法》、研究的兴起、科学的推进。

在中国的发展:是同马克思主义在中国的传播和发展相伴随的。

在中国现代化进程中,自然辩证法从理论与实际的结合上不断丰富自己的内容,扩展自己的研究领域,并不断更换着存在的形态,在理论上不断走向成熟。

我国学科门类划分:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学。

哲学二级学科:马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、美学、逻辑学、宗教学、科学技术哲学。

理论特色:1、形成了系统的自然辩证法理论体系。

2、提出了人工自然理论。

3、突出了自然辩证法的理论教育功能。

4、提出了“科学、技术、工程”三元论的思想。

学习自然辨证法的意义:有助于培养研究生的创新精神和创新能力,科学素养和科学态度,提高马克思主义理论水平,有助于树立科学发展观。

思考题:1.简述自然辩证法的研究对象、基本内容、学科性质。

2.自然辩证法与科学、技术、工程、产业有什么关系?3.自然辩证法对研究生学习和成长有什么意义?第一章马克思主义自然观形成形成:朴素唯物主义自然观——机械唯物主义自然观(受到哲学的挑战和自然科学的冲击)——辩证唯物主义自然观1、自然观:是关于自然界及其与人类关系的总的观点,它是人们认识和改造自然界的本体论基础和方法论前提,和自然科学发展相一致,并随着每一个时代科学技术的发展而改变自己的形式。

自然辩证法的基本

主要包括马克思主义自然观·马克思主义科学技术观·马克思主义科学技术方法论·马克思主义科学技术社会论,是自然辩证法的重要理论基石,这四者相互联系,构成了马克思主义自然辩证法理论体系的统一整体,共同揭示人类社会与自然的本质。

科学观以及方法论

1、辩证唯物主义的自然观

自然观:是人们对自然界的总体看法。

它是从整体上研究自然界的本质及其发展规律的根本观点。

包括:自然界的存在方式:自然界的演化发展规律,人和自然界的关系。

2、辩证唯物主义的科学技术认识论和方法论。

是人们对科学技术所运用的认识和实践方法的哲学概括。

它是关于科学技术研究中常用的一般方法的规律性理论。

3、辩证唯物主义的科学技术观。

科学技术观:是人们对科学技术的总体看法。

它是会干科学技术性质、作用及其发展规律以及科学技术与社会的关系的总观点。

4、各门自然科学中的哲学问题。

1、自然辨证法创立的科学基础是什么?为什么说自然辨证法是一个开放的理论体系?答:(1)自然辩证法创立的科学基础是自然科学。

近代后期的科学家们冲破了传统自然观和思维方式的束缚,自然科学取得了一系列划时代的发现,为辨证唯物主义自然观和思维方式的确立奠定了坚实的科学基础,这一系列划时代的重大发现包括:天文学的康德-拉普拉斯星云假说,地质学的赖尔地质渐变论,生物学的达尔文生物进化论,物理学的能量守恒和转化定律,化学的道尔顿原子论、维勒人工合成尿素、门捷列夫元素周期律等等,从各个方面揭示了自然界的普遍联系和辨证的发展过程。

(2)自然辩证法是一个开放的理论体系是因为自然辩证法具有独特的学科功能,对于丰富和字眼辩发展马克思注意哲学和指导科学技术工作都具有重要的意义。

20世纪以来科学技术突飞猛进的发展为自然辨证法提供了一系列新的研究课题,在坚持可持续发展观和着力构建人与自然的和谐可持续发展的实践中,迎接新挑战和新机遇,研究新现象和新问题,自然辨证法研究取得了许多新的成果,从而也表明自然辩证法这门学科又是不断发展着的、开放的理论体系。

换言之,自然辩证法这门学科,不仅有其悠久的科学技术历史渊源,而且它的创立和发展,都反映了科学技术发展的历史必然性。

2、自然界各种自然物普遍联系的基本形式是什么?答:自然界在其存在方式上具有物质性亦即客观实在性和可知性,又具有系统性。

也就是说,相信自然界在其空间结构上是一个有机统一的系统整体,其中各种各样的自然物都是以系统和层次的方式存在着的,各类自然系统又都具有整体性、有序性、相对性、层次性等基本形式,无论是无机界还是有机界,概莫能外。

这种崭新自然观无疑也是当代一切科学技术工作的基础和出发点。

基本形式:系统和层次。

(1)系统具有整体性的特征,或基于要素的原因,或基于结构的原因,或基于环境的原因,或同时基于这三者。

①被改造了的要素的素质,是系统具有整体性特征的基础。

②合理的结构方式,是系统具有整体性特征的决定性环节。

自然辩证法-科学方法论1.什么是系统?描述自然系统的基本范畴是什么?答:系统是以各要素的属性为基础经由特定关系而形成的属性不可分割的整体。

系统是以各要素的属性为基础,经由特定关系而形成的属性不可分割的整体。

基本范畴:系统的要素:构成系统的组分和组元,单一要素不是系统;系统的结构:各要素之间的内在的相互联系,排列顺序和组织方式的总和;系统的环境:同要素发生相互作用又不属于这个系统的所有事物的总和;系统的功能:系统在于环境相互关系中所表现出来的总体的行为,特性和能力的总称。

2.说明要素与结构、结构与功能、以及系统与环境的相互关系。

答:要素与结构紧密相关,自然系统的性质和功能首先依赖于它的要素,但是结构对于要素有相对独立性,在许多自然系统中,结构对于系统功能的形成起着更为重要的作用。

功能由结构决定,但是结构对于功能的决定不是单值决定,一种结构可以对应多种功能,一种功能也可以对应多种结构,另一方面,功能又会对结构发生反作用,功能的发挥有时会损耗结构,一定条件下,又会改进结构。

环境与系统相互作用,实质上就是环境与系统之间的物质、能量与信息的交换。

环境还为自然系统提供生存条件,对系统进行选择和控制。

内因:物质系统的组成要素及其相互作用。

外因:环境对系统的作用。

内因是变化的根据,外因通过内因起作用。

具体说来,就是环境所起的作用实际上是通过影响系统的要素状态和结构状态而最终改变系统功能的。

3.什么是系统的整体性特征?答:整体特征性主要反映了系统与要素之间的整体与部分的关系,也称系统的整体突现规律或系统的整体性原理,指的是系统出现新的性质、新的功能和新的规律,而它们是其构成要素所不具有的,他们是系统各个要素相互作用的共同结果,可简单概括喂:“整体不等于部分之和”或“系统质不等于要素质”。

整体性的存在说明任何物质系统在其组成要素和系统整体之间同时存在加和性和非加和性关系。

4.什么是系统的层次?它的主要特点是什么?答:层次表征了系统内部的不同等级和水平,揭示了系统之间纵向的或垂直的联系。