第六章层次分析法

- 格式:ppt

- 大小:232.50 KB

- 文档页数:13

农产品电商精准营销策略研究与实践方案第一章引言 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究意义 (2)1.3 研究内容与方法 (3)1.3.1 研究内容 (3)1.3.2 研究方法 (3)第二章农产品电商发展现状分析 (3)2.1 我国农产品电商发展概况 (3)2.2 农产品电商市场环境分析 (4)2.3 农产品电商发展中存在的问题 (4)第三章农产品电商精准营销理论体系构建 (5)3.1 精准营销概述 (5)3.1.1 精准营销的定义 (5)3.1.2 精准营销的特点 (5)3.2 农产品电商精准营销的关键要素 (5)3.2.1 数据采集与分析 (5)3.2.2 个性化营销策略 (5)3.2.3 营销渠道优化 (5)3.2.4 品牌建设与传播 (6)3.3 农产品电商精准营销的理论框架 (6)3.3.1 基于大数据的农产品电商精准营销模型 (6)3.3.2 基于消费者行为的农产品电商精准营销模型 (6)3.3.3 基于市场竞争的农产品电商精准营销模型 (6)3.3.4 基于品牌建设的农产品电商精准营销模型 (6)3.3.5 农产品电商精准营销的实施步骤 (6)第四章农产品电商精准营销策略分析 (6)4.1 目标市场选择策略 (6)4.2 产品策略 (7)4.3 价格策略 (7)4.4 渠道策略 (7)4.5 推广策略 (7)第五章农产品电商精准营销实践案例 (8)5.1 案例一:某农产品电商平台精准营销实践 (8)5.2 案例二:某农产品品牌精准营销实践 (8)5.3 案例三:某农产品产区精准营销实践 (8)第六章农产品电商精准营销效果评价体系构建 (9)6.1 评价指标体系构建 (9)6.2 评价方法选择 (10)6.3 评价结果分析 (10)第七章农产品电商精准营销策略优化建议 (10)7.1 政策层面建议 (10)7.1.1 完善农产品电商政策法规体系 (11)7.1.2 加大政策扶持力度 (11)7.1.3 加强农产品品牌建设 (11)7.1.4 建立农产品质量追溯体系 (11)7.2 电商平台层面建议 (11)7.2.1 优化电商平台服务功能 (11)7.2.2 拓展农产品销售渠道 (11)7.2.3 强化数据分析与挖掘 (11)7.2.4 提升农产品物流配送能力 (11)7.3 农产品企业层面建议 (11)7.3.1 加强农产品品牌建设 (11)7.3.2 创新营销手段 (12)7.3.3 提升产品品质 (12)7.3.4 加强与电商平台的合作 (12)7.3.5 培养专业营销人才 (12)第八章农产品电商精准营销策略实施与保障 (12)8.1 组织保障 (12)8.2 技术保障 (12)8.3 资金保障 (12)8.4 宣传推广保障 (13)第九章农产品电商精准营销未来发展趋势 (13)9.1 农产品电商市场发展趋势 (13)9.2 精准营销技术应用趋势 (13)9.3 农产品电商精准营销模式创新 (14)第十章结论与展望 (14)10.1 研究结论 (14)10.2 研究局限 (15)10.3 研究展望 (15)第一章引言1.1 研究背景互联网技术的迅速发展和电子商务的日益普及,农产品电商逐渐成为我国农业发展的重要趋势。

第六章层次分析法决策是人们选择或进行判断的一种思维活动,在人们的实践活动中,常常要对某些系统的重要性作出恰当的评价,以便列出它们的轻重缓急,从而集中解决重要的问题。

有些决策是简单易断的,而有些决策则是复杂困难的,因此常常先把复杂问题分解成因素,然后把这些因素按支配关系分组形成有序的递阶层次结构,并衡量各方面的影响,最后综合人的判断,以决定决策诸因素相对重要性的先后优劣次序,这就是层次分析法的基本思路。

层次分析法的(Analytic Hierarchy Process 简记为AHP)是美国著名的运筹学家T.L.Saaty 教授于70年代初首先提出的一种定性与定量分析相结合的多准则决策方法。

该方法是社会、经济系统决策的有效工具,目前在工程计划、资源分配、方案排序、政策制定、冲突问题、性能评价等方面都有广泛的应用。

6.1 层次分析法的基本原理层次分析法的核心问题是排序,包括递阶层次结构原理、测度原理和排序原理。

下面分别予以介绍。

1.递阶层次结构原理。

一个复杂的结构问题可分解为它的组成部分或因素,即目标、准则、方案等。

每一个因素称为元素。

按照属性的不同把这些元素分组形成互不相交的层次,上一层次的元素对相邻的下一层次的全部或部分元素起支配作用,形成按层次自上而下的逐层支配关系。

具有这种性质的层次称为递阶层次。

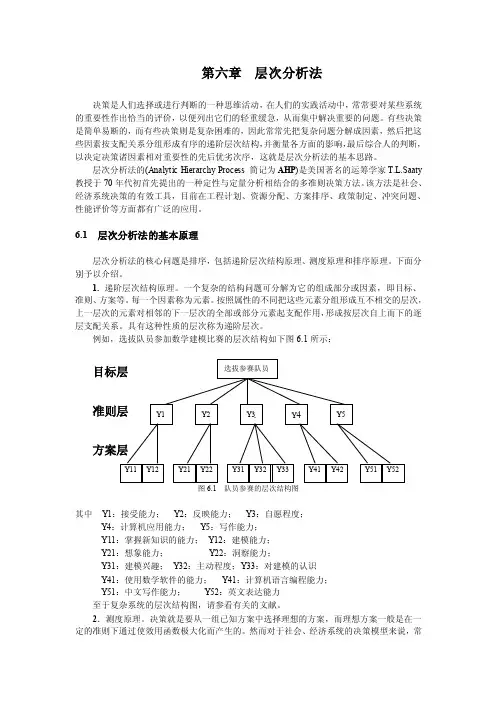

例如,选拔队员参加数学建模比赛的层次结构如下图6.1所示:图6.1 队员参赛的层次结构图其中Y1:接受能力;Y2:反映能力;Y3:自愿程度;Y4:计算机应用能力;Y5:写作能力;Y11:掌握新知识的能力;Y12:建模能力;Y21:想象能力;Y22:洞察能力;Y31:建模兴趣;Y32:主动程度;Y33:对建模的认识Y41:使用数学软件的能力;Y41:计算机语言编程能力;Y51:中文写作能力;Y52:英文表达能力至于复杂系统的层次结构图,请参看有关的文献。

2.测度原理。

决策就是要从一组已知方案中选择理想的方案,而理想方案一般是在一定的准则下通过使效用函数极大化而产生的。

第六章内容分析法第一节内容分析法概述一、内容分析法的概念内容分析(content analysis),原为社会科学家借用自然科学的定量分析的科学方法,对历史文献进行内容分析而发展起来的。

后来,美国的一些传播学研究者,利用这种方法分析报纸的内容,了解信息发展的倾向,随后,内容研究渐渐扩大到各类语文传播(verbal communication),如报纸、电视、电影、广播、杂志、书刊、信件、演讲、传单、日记、谈话等等的分析,以及各类非语文传播(non-verbal communi cation),如音乐、手势、姿态、地图、艺术作品等的分析,成为传播学的一种重要的研究手段。

教育和教学活动,也是一种信息的传播过程,我们也可以利用内容分析法,对教育文献、课本、课堂讲授、视听教材、直观教具、学生反应、学生练习,甚至特殊教育等问题进行研究分析,探索规律,作为教育研究的有效方法之一。

内容分析法是一种对于明显的传播内容进行客观、系统和定量的分析与描述的研究方法。

例如,读者要买一本书,他先看一看目录;要读一篇论文,先看看关键词。

这些就是一种直觉意义上的内容分析法。

有人曾对前苏联教育学家凯洛夫的《教育学》进行研究,发现凯洛夫在该书中100多处讲“传授知识”,仅有10多处谈“发展智力”。

因此,他得出了“凯洛夫的《教育学》是一部传授知识的教育学”的判断。

这样的研究就是运用了内容分析法。

在教育研究中,内容分析法既是一种重要的文献资料分析方法,又是一种独立、完整的研究方法。

我们可以把各类教育文献资料,如期刊论文、研究报告、会议文献、指令文件、专题论著以及各种课程方案、课程标准、教科书、视听教材、教案、课堂实录、学生练习等等作为内容分析的资料样本,按照内容分析的基本步骤,对这些内容资料作客观、系统的量化处理,取得量化的结果,然后把这些样本的量化结果,按一定的模式加以比较,可以从不同的角度,作多方面的研究用途。

内容分析法是一种实证性的方法,一种规范的研究技术与手段,它要求研究者根据预先安排的计划,采取一定的规则,按照一定的步骤来分析。

教学系统设计期末题库名词解释:第二章:1、教学目标:教学目标是对学习者通过教学后应该表现出来的可见性行为的具体、明确的表述,它是预先确定的、通过教学可以达到的并且能够用现有技术手段测量的教学结果。

2、教学方法:通常指为达到既定的教学目的,实现既定的教学内容,在教学原则指导下,借助一定的教学手段而进行的师生相互作用的活动方式和措施。

3、教学策略:指在不同的教学条件下,为达到不同的教学结果所采用的方式、方法、媒体的总和。

4、教学模式:是在一定教育思想、教学理论和学习理论指导下的,为完成特定的教学目标和内容而围绕某一主题形成的比较稳定且简明的教学结构理论框架及其具体可操作的教学活动方式。

5、解释结构模型法第三章:1、学习风格:学习风格由学习者特有的认知、情感和生理行为构成,他是反应学习者如何感知信息、如何与学习环境相互作用并对之做出反应的相对稳定的学习方式。

第四章:1、实地试验:实地试验是教学系统设计结果实施前形成性评价的最后一个阶段,执行人员(通常指教师)要在一个与教学材料最终使用环境尽可能相像的学习环境中进行评价。

2、进行中的评价:进行中的评价是指在教学实施之后,就教学对学习者的学习、工作和应用知识解决问题的效果所进行的评价。

5、协作学习:学习者以小组形式参与,为达到共同的学习目标,在一定的激励机制下为获得最大化个人和小组学习成果而合作互助的一切相关行为。

6、启发式教学策略:以学生为中心,让学生在学习过程中自始至终处于主动地位,让学生主动的提出问题、思考问题,让学生主动去发现、去探索,从中找出解决问题的方法,教师只是从旁边加以点拨,起指导和促进作用。

第五章:1、学习资源:指在学习过程中可被学习者利用的一切要素,包括支持学习的人、财、物、信息。

2、认知工具:是支持和扩充使用者思维过程的心智模式和设备。

3、什么是课堂问题行为?课堂问题行为是指在课堂中发生的,违反课堂规则、妨碍及干扰课堂活动的正常进行或影响教学效率的行为。

航运物流运输效率提升措施指南第一章航运物流运输概述 (2)1.1 航运物流运输的定义 (2)1.2 航运物流运输的重要性 (2)1.2.1 促进国际贸易发展 (2)1.2.2 促进区域经济发展 (3)1.2.3 优化资源配置 (3)1.2.4 降低物流成本 (3)1.3 航运物流运输现状分析 (3)1.3.1 全球航运物流运输市场现状 (3)1.3.2 我国航运物流运输现状 (3)1.3.3 航运物流运输行业发展趋势 (3)第二章航运物流运输效率评价指标 (4)2.1 航运物流运输效率的概念 (4)2.2 航运物流运输效率评价指标体系 (4)2.2.1 运输速度指标 (4)2.2.2 运输成本指标 (4)2.2.3 运输质量指标 (4)2.2.4 运输能力指标 (4)2.3 航运物流运输效率评价方法 (4)2.3.1 数据包络分析法(DEA) (5)2.3.2 主成分分析法(PCA) (5)2.3.3 灰色关联分析法 (5)2.3.4 层次分析法(AHP) (5)第三章航运物流运输模式优化 (5)3.1 航运物流运输模式现状分析 (5)3.2 航运物流运输模式优化的方向 (5)3.3 航运物流运输模式优化策略 (6)第四章航运物流信息化建设 (6)4.1 航运物流信息化建设的意义 (6)4.2 航运物流信息化建设的内容 (7)4.3 航运物流信息化建设的关键技术 (7)第五章航运物流运输设备更新与维护 (8)5.1 航运物流运输设备的重要性 (8)5.2 航运物流运输设备的更新策略 (8)5.3 航运物流运输设备的维护管理 (8)第六章航运物流运输组织管理 (9)6.1 航运物流运输组织管理的原则 (9)6.2 航运物流运输组织管理的方法 (9)6.3 航运物流运输组织管理的优化策略 (10)第七章航运物流运输人力资源管理 (10)7.1 航运物流运输人力资源的重要性 (10)7.2 航运物流运输人力资源管理的方法 (11)7.3 航运物流运输人力资源管理优化策略 (11)第八章航运物流运输成本控制 (12)8.1 航运物流运输成本概述 (12)8.2 航运物流运输成本控制的方法 (12)8.3 航运物流运输成本控制策略 (13)第九章航运物流运输安全与环保 (13)9.1 航运物流运输安全的重要性 (13)9.2 航运物流运输安全措施 (14)9.3 航运物流运输环保措施 (14)第十章航运物流运输政策与法规 (15)10.1 航运物流运输政策概述 (15)10.2 航运物流运输法规体系 (15)10.3 航运物流运输政策与法规的影响 (15)第十一章航运物流运输市场分析与预测 (16)11.1 航运物流运输市场现状分析 (16)11.2 航运物流运输市场预测方法 (16)11.3 航运物流运输市场发展趋势 (17)第十二章航运物流运输效率提升综合措施 (17)12.1 航运物流运输效率提升的总体思路 (17)12.2 航运物流运输效率提升的关键环节 (17)12.3 航运物流运输效率提升的实施步骤 (18)12.4 航运物流运输效率提升的保障措施 (18)第一章航运物流运输概述1.1 航运物流运输的定义航运物流运输是指利用船舶作为主要运输工具,以海洋、内河等水域为运输通道,进行货物和物品的运输活动。

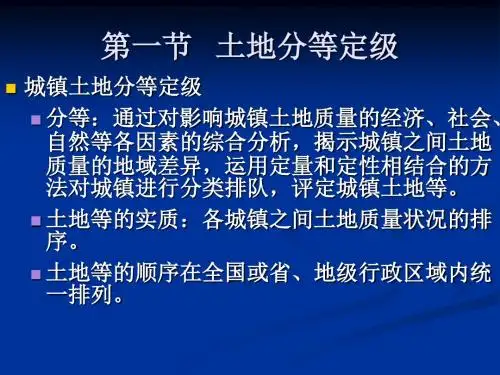

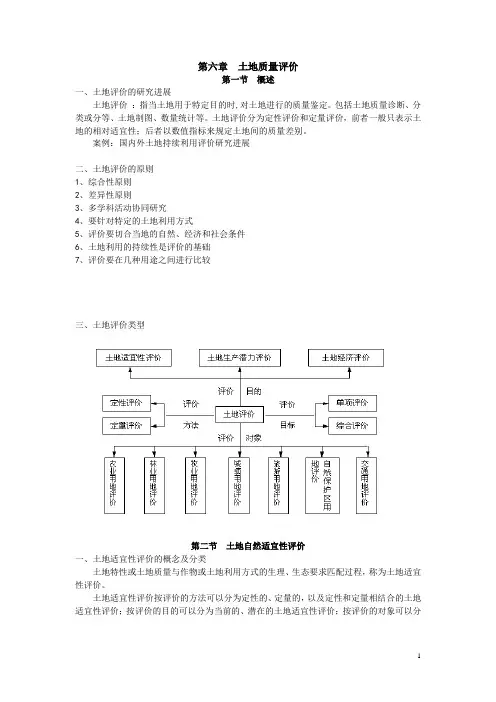

第六章土地质量评价第一节概述一、土地评价的研究进展土地评价:指当土地用于特定目的时,对土地进行的质量鉴定。

包括土地质量诊断、分类或分等、土地制图、数量统计等。

土地评价分为定性评价和定量评价,前者一般只表示土地的相对适宜性;后者以数值指标来规定土地间的质量差别。

案例:国内外土地持续利用评价研究进展二、土地评价的原则1、综合性原则2、差异性原则3、多学科活动协同研究4、要针对特定的土地利用方式5、评价要切合当地的自然、经济和社会条件6、土地利用的持续性是评价的基础7、评价要在几种用途之间进行比较三、土地评价类型第二节土地自然适宜性评价一、土地适宜性评价的概念及分类土地特性或土地质量与作物或土地利用方式的生理、生态要求匹配过程,称为土地适宜性评价。

土地适宜性评价按评价的方法可以分为定性的、定量的,以及定性和定量相结合的土地适宜性评价;按评价的目的可以分为当前的、潜在的土地适宜性评价;按评价的对象可以分为单宜性(如橡胶)、双宜性(如苹果、板栗)、多宜性(如农林牧多种用途)土地适宜性评价。

二、土地适宜性评价的理论依据土地适宜性评价是以土地质量评价为基础的。

其评价因子用土地特性,但由于土地特性都具有各自的量纲,使得土地特性之间以及与土地质量之间的比较很困难,因此,使用土地特性作评价因子,首先必须进行标准化处理,消除其量纲。

实际上标准化处理的过程是通过土地质量评价将土地特性转化成土地质量,只不过土地质量仍使用土地特性的名称。

三、土地适宜性的分类方法联合国粮农组织(FAO)于1976年推出《土地评价纲要》,其土地适宜性分类系统采用土地适宜性纲、土地适宜性级、土地适宜性亚级、土地适宜性单元四级分类制。

1、土地适宜性纲2、土地适宜性级3、土地适宜性亚级4、土地适宜性单元FAO《土地评价纲要》土地适宜性评价系统中国土地适宜性评价系统中国科学院、国家自然资源综合考察委员会于1983年参照FAO拟定,采用五级分类:⏹第一级,把全国划分为九个土地潜力区;⏹第二级,在土地潜力区范围内给出8个土地适宜类;⏹第三级,在土地适宜类范围内划分出不同的土地质量等级;⏹第四级,在土地质量等范围内划分土地限制类型;⏹第五级,确定土地资源单位,即具体的土地资源类型。

第六章决策:管理者工作的实质学习目的:1.概述决策制定过程的步骤2.定义理性的决策者3.说明理性决策的局限性4.描述完全理性决策的过程5.描述有限理性决策的过程6.识别两种常用的决策问题和常用的、能决这两类问题的决策7.区分确定性、风险性和不确定性决策情况8.明确群体决策的优缺点9.阐述改善群体决策的4种方法第一节决策制定过程一.识别问题1.问题【problem】:现状与期望状态之间的差异2.问题识别是主观的。

3.在某些事情被认为是问题前,管理者必须意识到差异(将事情的现状和某些标准进行比较,这些标准可以是过去的绩效,预先设置的目标,组织中其他单位的绩效或者其他组织中类似单位的绩效),他们不得不承受采取行动的压力(组织政策,截止时间,财政危机,上司的期望,绩效评定等),也必须有采取行动所需的资源(职权,资金,信息等)二.确定决策标准决策标准【decision criteria】定义哪些因素与决策相关的标准,如买车中的价格,品牌,型号,体积等。

三.给每个标准分配权量一个简单的衡量重要性的方法就是给最重要的标准打10分,然后依次给余下的打分四.拟定方案五.分析方案六.选择方案七.实施方案实施【implementation】:将决策传达给有关部门并得到他们的承诺和行动八.评价决策效果:看它是否取得了理想的结果第二节决策的普遍性管理职能中的决策许多管理者的决策制定活动例常性第三节理性决策者管理者被认为是(理性【rational】:描述满足约束条件并使价值最大化的选择)的一.理性假设1.一个完全理性的决策者,会是完全客观的和合乎逻辑的。

他会认真确定一个问题并会有一个明确的、具体的目标。

而且,决策制定过程的步骤会始终如一地导向选择使目标最大化的方案。

2.对理性假设的概括1)问题清楚:决策者被假定为拥有与决策情境有关的完整的信息,问题是清楚的、无歧义的。

2)目标导向:决策者有唯一的、明确的、试图实现的目标3)已知的选择:假设决策者是富于创造性的,他们能够确定所有相关的标准,并列出所有可能的方案以及意识到每一个方案的所有可能的结果。

第六章层次分析方法层次分析(Analytic Hierarchy Process,简记AHP)是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法.它是将半定性、半定量问题转化为定量问题的行之有效的一种方法,使人们的思维过程层次化.通过逐层比较多种关联因素来为分析、决策、预测或控制事物的发展提供定量依据,它特别适用于那些难于完全用定量进行分析的复杂问题,为解决这类问题提供一种简便实用的方法.因此,它在计算、制定计划、资源分配、排序、政策分析、军事管理、冲突求解及决策预报等领域都有广泛的应用.6.1 层次分析的一般方法层次分析法解决问题的基本思想与人们对一个多层次、多因素、复杂的决策问题的思维过程基本一致,最突出的特点是分层比较,综合优化.其解决问题的基本步骤如下:(1) 分析系统中各因素之间的关系,建立系统的递阶层次结构,一般层次结构分为三层,第一层为目标层,第二层为准则层,第三层为方案层.(2) 构造两两比较矩阵(判断矩阵),对于同一层次的各因素关于上一层中某一准则(目标)的重要性进行两两比较,构造出两两比较的判断矩阵.(3) 由比较矩阵计算被比较因素对每一准则的相对权重,并进行判断矩阵的一致性检验.(4) 计算方案层对目标层的组合权重和组合一致性检验,并进行排序.6.1.1 层次结构图图6-1:层次结构图利用层次分析法研究问题时,首先要把与问题有关的各种因素层次化,然后构造出一个树状结构的层次结构模型,称为层次结构图.一般问题的层次结构图分为三层,如图6-1所示.·84··85·最高层为目标层(O): 问题决策的目标或理想结果,只有一个元素.中间层为准则层(C): 包括为实现目标所涉及的中间环节各因素,每一因素为一准则,当准则多于9个时可分为若干个子层.最低层为方案层(P): 方案层是为实现目标而供选择的各种措施,即为决策方案.一般说来,各层次之间的各因素,有的相关联,有的不一定相关联;各层次的因素个数也未必一定相同.实际中,主要是根据问题的性质和各相关因素的类别来确定.6.1.2 构造比较矩阵构造比较矩阵主要是通过比较同一层次上的各因素对上一层相关因素的影响作用.而不是把所有因素放在一起比较,即将同一层的各因素进行两两对比.比较时采用相对尺度标准度量,尽可能地避免不同性质的因素之间相互比较的困难.同时,要尽量依据实际问题具体情况,减少由于决策人主观因素对结果造成的影响.设要比较n 个因素n C C C ,,,21 对上一层(如目标层)O 的影响程度,即要确定它在O 中所占的比重.对任意两个因素i C 和j C ,用ij a 表示i C 和j C 对O 的影响程度之比,按1~9的比例标度来度量),,2,1,(n j i a ij =.于是,可得到两两成对比较矩阵n n ij a A ⨯=)(,又称为判断矩阵,显然0>ij a ,),,2,1,(,1,1n j i a a a ii ijji ===因此,又称判断矩阵为正互反矩阵.表6-1: 比例标度值标度ija 含 义1 i C 与j C 的影响相同 3 i C 比j C 的影响稍强 5 i C 比j C 的影响强 7 i C 比j C 的影响明显地强 9 i C 比j C 的影响绝对地强2,4,6,8 i C 与j C 的影响之比在上述两个相邻等级之间91,,21 i C 与j C 的影响之比为上面ij a 的互反数比例标度的确定:ij a 取1~9的9个等级,而ji a 取ij a 的倒数(见表6-1). 由正互反矩阵的性质可知,只要确定A 的上(或下)三角的2)1(-n n 个元素即可.在特殊情况下,如果判断矩阵A 的元素具有传递性,即满足·86·),,2,1,,(n k j i a a a ij kj ik ==则称A 为一致性矩阵,简称为一致阵.6.1.3 相对权重向量确定1 和法取判断矩阵n 个列向量归一化后的算术平均值,近似作为权重,即),,2,1(111n i aa nw nj nk kjiji ==∑∑==类似地,也可以对按行求和所得向量作归一化,得到相应的权重向量.2 求根法(几何平均法)将A 的各列(或行)向量求几何平均后归一化,可以近似作为权重,即),,2,1(111111n i a a w nj nk nn j kj n ij nj i =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∑∑∏∏====3 特征根法设想把一大石头Z 分成n 个小块n c c c ,,,21 ,其重量分别为n w w w ,,,21 ,则将n 块小 石头作两两比较,记j i c c ,的相对重量为),,2,1,(n j i w w a j i ij ==,于是可得到比较矩阵⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=n n n n n n w w w w w w w w w w ww w w w w w w212221212111A 显然,A 为一致性正互反矩阵,记Tn w w w ),,,(21 =W ,即为权重向量.且⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅=n w w w 1,,1,121 W A·87·则W W W W A n w w w n =⎪⎪⎭⎫⎝⎛⋅=⋅1,,1,121 这表明W 为矩阵A 的特征向量,且n 为特征根.事实上:对于一般的判断矩阵A 有W W A max λ=⋅,这里)(max n =λ是A 的最大特征根,W 为max λ对应的特征向量.将W 作归一化后可近似地作为A 的权重向量,这种方法称为特征根法(是一种最常用的方法).由代数的知识可知,如果A 为一致的正互反矩阵,则有下列性质:(1) 1)(=A rank ,即A 的每一行(或列)均为任一指定行(或列)的整数倍; (2) A 的最大特征根为n =max λ,其余的特征根均为0; (3) 若()nn ija ⨯=A 的最大特征根n =max λ对应的特征向量为Tn w w w ),,,(21 =W则),,2,1,(n j i w w a ji ij ==由此可得下面定理定理6.1 设n 阶方阵0>A ,max λ为A 的最大特征根,则(1) 0max >λ,而且它所对应的特征向量为正向量; (2) max λ为A 的单特征根,且n ≥max λ;(3) max λ对应的特征向量除差一个常数因子外是唯一的.定理6.2 n 阶正互反矩阵()nn ija ⨯=A 是一致阵的充要条件是n =max λ.(略证)6.1.4 一致性检验通常情况下,由实际得到的判断矩阵不一定是一致的,即不一定满足传递性和一致性.实际中,也不必要求一致性绝对成立,但要求大体上是一致的,即不一致的程度应在容许的范围内.主要考查以下指标:(1) 一致性指标:1max --=n nCI λ.(2) 随机一致性指标:RI ,通常由实际经验给定的,如表6-2.表6-2:随机一致性指标n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.58 1.59·88·(3) 一致性比率指标:RICI CR =,当10.0<CR时,认为判断矩阵的一致性是可以接受的,则max λ对应的特征向量可以作为排序的权重向量.此时()∑∑∑====⋅≈ni inj jijni iiw w annw 111max 1W A λ其中i )(W A ⋅表示W A ⋅的第i 个分量.6.1.5 计算组合权重和组合一致性检验1 组合权重向量设第1-k 层上1-k n 个元素对总目标(最高层)的排序权重向量为()Tk n k k k k w w w )1()1(2)1(1)1(1,,,-----= W第k 层上k n 个元素对上一层(1-k 层)上第j 个元素的权重向量为()1)()(2)(1)1(,,2,1,,,,--==k Tk jn k j k j k jn j p p p k P则矩阵[])()(2)(1)(1,,,k n k k k k -=P P P P是1-⨯k k n n 阶矩阵,表示第k 层上的元素对第1-k 层各元素的排序权向量.那么第k 层上的元素对目标层(最高层)总排序权重向量为[]()T k n k k k k n k k k k k kk www)()(2)(1)1()()(2)(1)1()()(,,,,,,1 =⋅=⋅=---WP P P W PW或k k jn j k ij k in i w p wk ,,2,1,)1(1)()(1==-=∑-对任意的2>k 有一般公式)2()2()3()1()()(>⋅⋅⋅⋅=-k k k k WPPPW其中)2(W 是第二层上各元素对目标层的总排序向量.2 组合一致性指标设k 层的一致性指标为)()(2)(11,,,k n k k k CICICI - ,随机一致性指标为·89·)()(2)(11,,,k n k k k RI RI RI -则第k 层对目标层的(最高层)的组合一致性指标为())1()()(2)(1)(1,,,-⋅=-k k n k k k k CICICI CIW组合随机一致性指标为())1()()(2)(1)(1,,,-⋅=-k k n k k k k RI RI RI RIW组合一致性比率指标为)3()()()1()(≥+=-k RICI CRCRk k k k当10.0)(<k CR 时,则认为整个层次的比较判断矩阵通过一致性检验.6.2 一类选优排序问题[2]在任何一个单位(如院校、科研单位等)都有根据某些条件对所属人员进行选优的问题(如职称评定、选调职级、教学成果奖、科研成果奖等).为了使选优的结果更合理、更科学、更具有广泛的民主性,我们以某院校选优的实际问题为背景来分析研究这一问题.6.2.1 问题的提出设有)1(>N 个参评对象),,2,1(N n P n =,评判条件有九个方面,分别记为)9,,2,1()1( =k C k ,评委会由八个部门组成,分别记为)8,,2,1()2( =i C i,其中)2(1C 、)2(2C 对所有参评对象的各项条件都有评判权,并且具有决定性作用;)2(3C 对所有参评对象的条件)1(1C 、)1(2C 和)1(9C 具有评判权; )2(4C 对所有参评对象的条件)93()1(≤≤k C k 具有评判权; )2(5C 、)2(6C 、)2(8C 对部分有关的参评对象的所有条件具有评判权;)2(7C 仅对有主要关系的参评对象的)1(3C 、)1(4C 和)1(9C 具有评判权.现在要解决的问题是根据各评判员对各参评对象的评判结果综合排序选优.6.2.2 模型的假设与分析模型假设:(1)各评判员按照业务主管部门的统一制定的量化标准对参评对象进行评判; (2)问题中所确定的评判员及权限是合理的,并具有充分的民主性; (3)问题中所确定的参评条件能够充分反映出参评对象的真实水平; (4)各评判员对参评对象的量化打分都是公平的. 模型的分析:这是一个一般性、又有代表性的选优排序问题,鉴于这一问题所考虑的因素较多,需要在·90·多层次多因素中相互比较,综合排序选优,我们利用层次分析法对此做出决策.首先建立层次结构,共分四层:最上层为目标层(O):选择优秀对象;第二层为准则I 层()1(C ):评优的条件,共有九个因素,依次记为)9,,2,1()1( =k C k ; 第三层为准则Ⅱ层()2(C ):评判员,共有八个因素,依次记为)8,,2,1()2( =i C i ; 第四层为方案层(P): N (≥2)个参评对象,依次记为),,2,1(N n P n =.由问题的条件可知各层次之间的关系,)9,,2,1()1( =k C k 都与O 关联;)2(1C 、)2(2C 、)2(5C 、)2(6C 、)2(8C 与所有)9,,2,1()1( =k C k 关联;)2(3C 与)1(1C 、)1(2C 和)1(9C 关联;)2(4C 与)93()1(≤≤k C k 关联;)2(7C 与)1(3C 、)1(4C 、)1(9C 关联;所有)8,,2,1()2( =i C i与全体参评对象),,2,1(N n P n =关联.6.2.3 模型的建立与求解1 确定准则I 层()1(C )对目标层(O )的权重0W根据具体评优问题的实际,充分考虑各项条件)1(k C 在评优中所起的作用的大小,构造出成 对比较矩阵()99⨯=ija A ,A 是一9阶正互反矩阵.求A 的最大特征值max λ及相应的特征向量,并对特征向量作归一化得()T w w w 0902010,,, =W由随机一致性指标45.1=RI ,计算一致性指标)1(CI和一致性比率指标RICICR)1()1(=,若1.0)1(<CR,则说明0W 可作为权向量,否则要对A 的元素进行调整.2 确定准则Ⅱ层()2(C )对目标层(O )的权重1W(1) 求)2(C对)1(k C 的权重向量)(1k W根据各评判员对各项条件)1(k C 评判的权威性程度来确定相应的比较矩阵,设)2(C 对)1(kC 的比较矩阵为())9,,2,1()( ==k b k ijk B .注意到:如果有)91(00<≤j j 个评判员对条件)1(k C 不具有评判权,那么在构造比较矩阵k B 时先不考虑该评判员的作用,即k B 的阶数应为09j -,求出k B 的特征向量后在相应位置上补0j 个0.类似如上的方法可以求出每个k B 的最大特征值)(max k λ与相应的特征向量,并作一致性检验,·91·将k B 的特征向量作归一化即为)2(C 对)1(k C 的权重向量,记为())9,,2,1(,,,)(18)(12)(11)(1 ==k w w w Tk k k k W (6.1)若某个k B 不满足一致性,则需对其进行调整,至使)91(1.00)2(0≤≤<k CR k ,且记()())2(9)2(2)2(1)2(*)2(9)2(2)2(1)2(*,,,,,,,RI RI RI CICICI ==RICI(2) 确定)2(C 层对O 层的权重1W 由(6.1)式得⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=)9(18)2(18)1(18)9(12)2(12)1(12)9(11)2(11)1(111w w w w w w w w wW 计算01W W ⋅,并作归一化有()Tw w w 1812111,,, =W(3) 组合一致性检验由上可得0)2(*)2(0)2(*)2(,W RIW CI⋅=⋅=RICI,则组合一致性比率指标为)2()2()1()2(RICI CRCR+=若1.0)2(<CR ,则通过一致性检验,否则调整k B .3 确定方案层(P )对准则Ⅱ层()2(C )的权重2W假设各评判员按统一的标准对所有参评对象的量化打分是已知的.设各评判员对第n 个参评对象)1(N n P n ≤≤量化打分记为矩阵()),,2,1(98)(N n T n ij n ==⨯T ,即为参评对象)1(N n P n ≤≤的分数矩阵.其中)(n ijT 表示第i 个评判员)2(iC 对n P 的第j 项条件)1(jC的打分.根据模型的假设,由于每项条件)9,,2,1()1( =k C k 对O 的权重向量为0W ,于是对所有参评对象n P 的分数矩阵作相应转化,令()),,2,1(,,,)(8)(2)(10N n r r r Tn n n n n ==⋅=W T R即为参评对象n P 的水平向量,其中)81()(≤≤k r n k 表示第k 个评判员对参评对象n P 的综合评价指标.记())8,,2,1(,,,)()2()1( =='k r r r TN k k k kR ,由此可构造方案P 层对)2(k C 比较矩阵·92·()NN k ijk d ⨯=)(D ,其中),,2,1,(,0,00,)()()()()(N j i r r r r d j k j k j k i k k ij =⎪⎩⎪⎨⎧≠≠=时当时当,而且所有k D 均为一致阵. 于是可知k D 的最大特征值0,)3()(max ==k k CR N λ,其任一列向量都是)(max k λ的特征向量.将其归一化可得P 层对)2(k C 层的权重向量.记作 ())8,,2,1(,,,)()(2)(1)( ==k w w w Tk N k k k W故矩阵[])8()2()1(2,,,WWWW =为方案P层对准则Ⅱ层的权重,且一致性比率指标为01)3()3(==∑=nk kCRCR.4 确定方案层(P )对目标层(O )的组合权重W由于)2(C 对O 的权重1W 和P 对)2(C 的权重为2W ,于是P 对O 的权重为[]()T Nw w w '''=⋅=⋅=,,,,,,211)8()2()1(12 WWWWW W W (6.2)如果组合一致性比率指标为1.0)3()2()1(<++=CRCRCR CR ,则组合权重W 可作为目标决策的依据.5 排序选优由于(6.2)式中的),,2,1(N n w n='是参评对象n P 对目标O 层的权重,即n w '就表示参评对象n P 的综合水平指标,按其大小依次排序选优.6.2.4 模型的评价与应用上面我们给出了一般的选优模型,利用此模型可以解决了实际中多因素的排序选优的一类问题,这种决策方法较其它的方法更具有公平合理性和广泛的民主性,可有效地排除人为因素对选优结果的影响.为选拔优秀人才提供了科学的理论依据,方法简便,可操作性强,易于实现,应用价值高.该模型虽然仅以由八个评判员,九项评判条件的选优排序问题提出的,但模型可以直接推广到任何半定量和半定性多层次、多因素的选优排序问题.模型的应用步骤如下: (1)由业务主管部门或领导机关制定各项条件的量化标准,确定评判员及评判权限; (2)组织各评判员对所有参评对象的各项条件量化打分,给出量化分数矩阵()),,2,1(98)(N n T n ijn ==⨯T .(3)根据各评判条件对评优目标的影响和各评判员的权限及权威性,合理选择比较矩阵A 和)9,,2,1( =k k B 使得更符合实际. (4)将分数矩阵n T 输入计算机.(5)由计算机根据该模型提供的方法进行科学计算,最后输出排序结果.(6)根据排序结果选出优秀者.6.3 合理分配住房问题[3]6.3.1 问题的提出许多单位都有一套住房分配方案,一般是不同的.某院校现行住房分配方案采用“分档次加积分”的方法,其原则是:“按职级分档次,同档次的按任职时间先后排队分配住房,任职时间相同时再考虑其它条件(如工龄、爱人情况、职称、年龄大小等)适当加分,从高分到低分依次排队”.我们认为这种分配方案仍存在不合理性,例如,同档次的排队主要有任职先后确定,任职早在前,任职晚在后,既便是高职称、高学历,或夫妻双方都在同一单位(干部或职工),甚至有的为单位做出过突出贡献,但任职时间晚,则也只能排在后面.这种方案的主要问题是“按资排辈”,显然不能充分体现重视人才,鼓励先进等政策.根据民意测验,百分之八十以上人认为相关条件为职级、任职时间(为任副处的时间)、工龄、职称、爱人情况、学历、年龄和奖励情况.要解决的问题是:请你按职级分档次,在同档次中综合考虑相关各项条件给出一种适用于任意N人的合理分配住房方案.用你的方案根据表6-3中的40人情况给出排队次序,并分析说明你的方案较原方案的合理性.6.3.2模型的分析由题意可知,该问题是一半定量半定性、多因素的综合选优排序问题,是一个多目标决策问题,我们的主要利用层次分析法对此作出决策.鉴于原来的按任职时间先后排队的方案可能已被一部分人所接受,从某种意义上讲也有一定的合理性.现在提出要充分体现重视人才、鼓励先进等政策,但也有必要照顾到原方案合理的方面,如任职时间、工作时间、年龄的因素应重点考虑.于是,可以认为相关的八项条件在解决这一问题中所起的作用是不同的,应有轻重缓急之分.因此,假设八项条件所起的作用依次为任职时间、工作时间、职级、职称、爱人情况、学历、出生年月、奖励情况,这样能够符合大多数人的利益.任职时间早、工龄长、职级高、高职称、双职工、高学历、年龄大、受奖多的人员都能够得到充分的体现.任何一种条件的优越,在排序中都不能是绝对的优越,需要的是综合实力的优越.由上面的分析,首先将各项条件进行量化,为了区分各条件中的档次差异,确定量化原则如下:任职时间、工作时间、出生年月均按每月0.1分计算;职级差为1分,8级(处级)算2分,9级(副处级)算1分;职称每差一级1分,初级算1分,中级算2分,高级算3分;学历每差一档差1分,中专算1分,大专、本科、硕士、博士、博士后分别算2、3、4、5、6分;爱人情况:院外算1分,院内职工算2分,院内干部算3分;对原奖励得分再加1分.对40人的量化分数见表6-4.·93·表6-3:40个人的基本情况及按原方案排序人员职级任职时间工作时间职称学历爱人情况出生年月奖励加分P1 8 1991.6 1971.9 中级本科院外 1954.9 0P2 8 1992.12 1978.2 高级硕士院内职工 1957.3 4P3 8 1992.12 1976.12 中级硕士院外 1955.3 1P4 8 1992.12 1976.12 中级大专院外 1957.11 0P5 8 1993.1 1974.2 中级硕士院外 1956.10 2P6 8 1993.6 1973.5 中级大专院外 1955.10 0P7 8 1993.12 1972.3 中级大专院内职工 1954.11 0P8 8 1993.12 1977.10 高级硕士院内干部 1960.8 3P9 8 1993.12 1972.12 中级大专院外 1954.5 0P10 8 1993.12 1974.8 高级本科院内职工 1956.3 4P11 8 1993.12 1974.4 中级本科院外 1956.12 0P12 8 1993.12 1975.12 高级硕士院外 1958.3 2P13 8 1993.12 1975.8 中级大专院外 1959.1 0P14 8 1993.12 1975.9 中级本科院内职工 1956.7 0P15 9 1994.1 1978.10 高级本科院内干部 1961.11 5P16 9 1994.6 1976.11 高级硕士院内干部 1958.2 0P17 9 1994.6 1975.9 高级本科院内职工 1959.6 1P18 9 1994.6 1975.10 高级本科院内职工 1955.11 6P19 9 1994.6 1972.12 初级中专院外 1956.1 0P20 9 1994.6 1974.9 中级大专院内职工 1957.1 0P21 9 1994.6 1975.2 高级硕士院外 1958.11 2P22 8 1994.6 1975.9 中级硕士院内职工 1957.4 3P23 9 1994.6 1976.5 中级本科院外 1957.7 0P24 9 1994.6 1977.1 中级本科院内干部 1960.3 0P25 8 1994.6 1978.10 高级硕士院内干部 1959.5 2P26 9 1994.6 1977.5 中级本科院内职工 1958.1 0P27 9 1994.6 1978.10 中级硕士院内干部 1963.4 1P28 9 1994.6 1978.2 中级本科院外 1960.5 0P29 9 1994.6 1978.10 高级博士后院内干部 1962.4 5P30 9 1994.6 1979.9 中级本科院外 1962.9 1P31 8 1994.12 1975.6 中级大专院内干部 1958.7 0P32 8 1994.12 1977.10 高级硕士院内干部 1960.8 2P33 8 1994.12 1978.7 高级博士后院外 1961.12 5P34 9 1994.12 1975.8 高级博士院外 1957.7 2P35 9 1994.12 1978.10 高级博士院内干部 1961.4 3P36 9 1994.12 1978.10 高级博士院内干部 1962.12 6P37 9 1994.12 1978.10 中级本科院内职工 1962.12 0P38 9 1994.12 1979.10 中级本科院内干部 1963.12 0P39 9 1995.1 1979.10 中级本科院内干部 1961.7 0P40 9 1995.6 1980.1 高级硕士院内干部 1961.3 46.3.3 模型的假设(1) 题中所述的相关的八项条件是合理的,有关人员均无异议;(2) 八项条件在分房方案中所起的作用依次为任职时间、工作时间、职级、职称、爱人情况、学历、出生年月、奖励情况;(3) 每个人的各项条件按统一原则均可量化,而且能够充分反映出每个人的实力;(4) 在量化有关任职时间、工龄、年龄时,均计算到1998年5月.·94·表6-4:40人的量化分数表·95··96·6.3.4 模型的建立1 建立层次结构问题的层次结构共分三层:第一层为目标层()O :综合选优排序;第二层为准则层()C :相关条件,共有八个因素,依次为任职时间、工作时间、职级、职称、爱人情况、学历、出生年月、奖励情况,分别记为C (1,2,,8)k k = ;第三层为方案层()P :()2N ≥个参评人员,依次记为()1,2,,n P n N = .2 确定准则层()C 对目标层()O 的权重1W根据假设(2),C 层的八个因素是依次排列的,我们可以认为对决策目标的影响程度也是依次排列的,且相邻两个的影响程度之差可以认为基本相等.因此,构造比较矩阵如下:12345678121234567131212345614131212345151413121234161514131212317161514131212181716151413121A ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦ 这是一个8阶的正互反矩阵,经计算求得A 的最大特征值为max 8.28828λ≈,相应的特征向量作归一化有()10.331315,0.23066,0.157235,0.105903,0.0709356,0.0476811,0.0326976,0.0235625TW = (6.2)对应的随机一致性指标1 1.41RI =,则一致性指标m ax 180.04118381C I λ-=≈-,一致性比率指标1110.0292080.1C I C R RI =≈<,于是1W 作为C 层对O 层的权重向量.3 确定方案层()P 对准则层()C 的权重2W根据问题的条件和模型的假设,对每个人各项条件的量化指标能够充分反映出每个人的综合实力.由此可以分别构造P 层对准则C k 的比较矩阵()()()()()(),,,,1,2,,;1,2,,8k k k ik i ji j k N NjT B b b i j N k T ⨯==== 其中 (6.3)显然,所有的()1,2,,8k B k = 均为一致阵,由一致阵的性质可知,k B 的最大特征值·97·()()max 2,0k k N CR λ==,其任一列向量都是()m ax k λ的特征向量,将其归一化可得P 对k C 的权重向量,记作()()()()()()12,,,1,2,,8Tk k k k NW w w w k == (6.4)记()()()11828,,,N W WWW⨯⎡⎤=⎣⎦ (6.5) 即为P 层对C 层的权重,且一致性比率指标为()82210k k C R C R===∑.4 确定方案层()P 对目标层()O 的组合权重W由于C 对O 的权重1W 和P 对C 的权重2W ,则P 对O 的权重为()()()()12821112,,,,,,TN W W W WWWW w w w ⎡⎤=∙=∙=⎣⎦(6.6)其组合一致性比率指标为210.0292080.1C R C R C R =+≈<,因此,组合权重W 可作为目标决策的依据.5 综合排序由于(6.6)式中的()1,2,,n w n N = 是参评人员n P 对目标O 层的权重,即n w 就表示参评人n P 的综合实力指标,按其大小依次排序,就可以得到决策方案.6.3.5 40人的排队方案在上面的模型中,取40N =.40个人的八项条件的量化指标如表一,由(6.2)、(6.3)式经计算可得P 层对C 层的权重矩阵2W ,其矩阵的每一列表示2W 的一列向量()k W ,即P 层对准则C k 的权重向量()1,2,,8k = . 由(6.5)、(6.6)和(6.2)式可得P 对O 组合权重为()211240,,,(0.0315587,0.0300782,0.0277362,0.0267428,0.0285133,0.0267332,0.0269690,0.0287756,0.0258714,0.0286668,0.0258207,0.0272656,0.0250687,0.0263636,0.0257468,0.0247239,0.0239682,0.025151TW W W w w w =∙== 4,0.0207114,0.0225957,0.0237618,0.0263821,0.0215905,0.0231776,0.0273104,0.0224454,0.0232328,0.0210685,0.0259746,0.0208275,0.0249390,0.0265460,0.0258889,0.0226997,0.0241848,0.0248248,0.0207412,0.0213651,0.0212535,0.0227248)T以W 的40个分量作为40名参评人员的综合实力指标,按大小依次排序,结果如表6-5.·98·表6-5:40人的排序结果6.3.6 模型的结果分析利用层次分析法给出了一种合理的分配方案,用此方案综合40人的相关条件得到了一个排序结果.从结果来看,完全达到了问题的决策目标,也使得每个人的特长和优势都得到了充分的体现.既照顾到了任职早、工龄长、年龄大的人,又突出了职称高、学历高、受奖多的人,而且也考虑了双干部和双职工的利益.但是,每一个单项条件的优势都不是绝对的优势.因此, 这种方案是合理的,符合绝大多数人的利益.譬如,1P 在任职时间、工龄和年龄有绝对的优势,尽管其它条件稍弱,他仍然排在第一位.8P 与3P 、4P 、5P 、6P 、7P 相比,虽然任职时间晚,工龄短,年龄小,但是,在职称、学历、爱人情况、奖励情况都具有较强的优势,因此,他排在第三位是应该的.类似情况还有25P 、32P 、40P 等.相反的,4P 、6P 、9P 、19P 较其他人的任职稍早、工龄稍长、年龄稍大,但其他条件明显的弱,因此,次序明显靠后也是应该的.在多项条件相同时,只要有一项略强,就排在前面,如35P 与36P ,38P 与39P 等.这些都是符合决策原则的.6.4 参考案例与参考文献1. 参考案例(1) 选拔优秀队员问题---文献[1] :133-140 (2) 足球队排名次问题---文献[4] :18-27(3) 电力系统的紧急修复问题---文献[5] :127-135(4) 会议分组问题---文献[7]:179-192 2. 参考文献[1] 韩中庚.最佳组队方案及模型[J].数学的实践与认识,1997, 27(2):133-140 [2] 韩中庚等.一种选优排序方案及模型[J].数学的实践与认识,2002, 32(4):529-532 [3] 韩中庚.合理分配住房方案及模型[J].信息工程学院学报,1999,18(4):46-50 [4] 全国组委会.全国大学生数学建模竞赛优秀论文集[M].北京:中国物价出版社,2002 [5] 叶其孝.大学生数学建模竞赛辅导教材(一)[M].长沙:湖南教育出版社,1993 [6] 姜启源,谢金星等.数学模型(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2003 [7] 吴翊等.数学建模的理论与实践[M].长沙:国防科技大学出版社,2001 [8] 王连芬.层次分析法引论[M].北京:中国人了大学出版社,1990。

层次分析法在城市规划中的应用研究第一章引言层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)是一种重要的多准则决策分析方法,已被广泛应用于经济、管理、工程、环境等领域。

随着城市规划的复杂性和多样性不断增加,层次分析法在城市规划中的应用也得到了越来越广泛的关注。

本文将围绕层次分析法在城市规划中的应用展开研究,在此基础上,探讨其优缺点和未来应用的前景。

第二章层次分析法的原理与方法层次分析法是一种基于层级结构和配对比较的多准则决策分析方法。

其主要思想是将决策问题划分为若干层次,从总目标出发,逐层分解,确定各层次的准则、指标、方案等,通过构建配对比较矩阵,确定各层次之间的重要性,最终得出决策结果。

层次分析法的步骤如下:1. 建立层次结构模型:将决策问题按照层次结构分解成若干层次,并确定各个层次的准则、指标和方案。

2. 构建配对比较矩阵:对于每个层次,利用专家问卷或个人判断等方法,进行两两配对比较,确定各个因素之间的相对重要性和优劣程度。

3. 计算特征向量和一致性检验:根据配对比较矩阵,计算每个因素对应的特征向量和一致性指标,判断是否具有合理性和可行性。

4. 各层次因素权重的确定:通过层次结构模型和特征向量,计算各层次因素的权重,确定各个方案的得分和重要性。

第三章层次分析法在城市规划中的应用层次分析法在城市规划中的应用主要体现在以下几个方面:1. 城市总体规划:层次分析法可以用于城市总体规划的目标确定、空间布局、重点项目的选择和优先排序等,通过专家评价和群众调查等方法,确定各个因素的相对权重,从而得出目标和方案。

2. 城市功能分区:利用层次分析法,可以对城市的功能分区进行评估和优化,确定各个功能区的优先级和重要程度,从而采取相应措施,提高城市的整体效益。

3. 城市交通规划:在城市交通规划中,可以使用层次分析法确定各个交通方式和路网等因素的重要性和优先级,为城市交通规划提供科学依据。